C'est un titre volontairement provoquant que je propose, qu'il faut tout de suite disqualifier de tout point Godwin, ou de parallélisme (an)historique qui n'aurait évidemment pas de sens. Mais il m'est venu lorsque j'ai lu que la conseillère régionale LFI Julie Garnier – que j'apprécie, comparait Ruffin au collaborationniste fasciste Doriot : « Le fantôme de Doriot ne réside pas dans le Nord mais en Picardie ». On y reviendra dans le billet.

Depuis quelques mois, on tourne en rond autour de deux questions à gauche : 1. la stratégie électorale avec notre score dans les territoires dits ruraux ; 2. François Ruffin. Ne nous voilons pas la face : ces deux sujets sont intrinsèquement liés, puisque le premier découle du deuxième. En effet, on exacerbe partout cette question de stratégie tantôt pour disqualifier la France insoumise, tantôt pour disqualifier François Ruffin. Résultat : on ne parle pas du tout de fond, mais plutôt d'une divergence de diagnostic. D'un côté, il faut se solidifier dans la jeunesse et dans les quartiers populaires ; de l'autre, il ne faut pas abandonner les campagnes populaires, même si elles votent RN.

Ce débat ne date pas d'aujourd'hui, puisque chacun (Ruffin/Mélenchon) était déjà sur ces positions en 2023, à l'occasion de la sortie du livre Piketty/Cagé, et même juste après les législatives 2022.

Finalement, derrière tout ça, une lutte de pouvoir et des verrouillages d'appareils appuyés par une excitation permanente des militants, sur tous supports de communication en ligne (Twitch, YouTube, Discord, Twitter/X, Telegram). Disons-le tout de suite : oui, il arrive qu'en porte à porte, des portes se ferment à l'évocation du nom Mélenchon, alors que ça en ouvre dans d'autres coins. Pour certains, la première partie de la phrase me rendrait ruffiniste. J'annonce tout de suite : ce n'est pas le cas.

Une différence de diagnostic

La différence majeure dans la séquence, c'est celle du diagnostic. Ce qui m'avait choqué en 2022, c'était le déni d'un recul en dehors des villes. Or, le constat est pourtant clair : on y perd des points malgré la stagnation du bloc PS-EELV entre 2017 et 2022. Avant toute chose, il est important de souligner, comme le fait très justement Sébastien Rome, que c'est le mandat Hollande qui a permis au FN/RN de l'emporter dans le Nord et l'Est post-industriel ainsi que dans le Sud-Est. Il a également permis au Midi Rouge d'entamer sa mue, qu'il est peut-être encore temps de stopper.

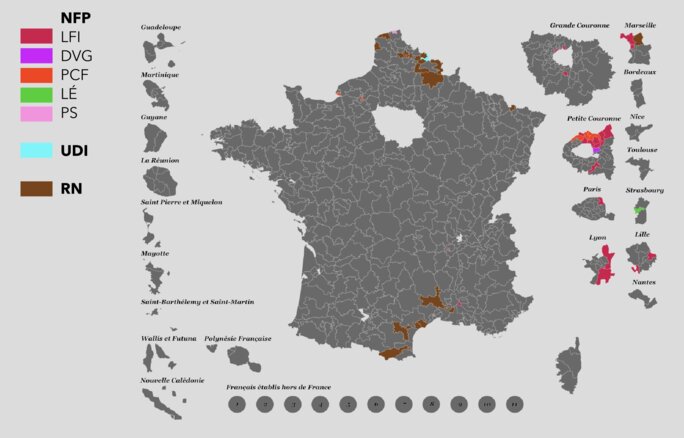

Agrandissement : Illustration 1

Dans une récente note de blog, Manuel Bompard expliquait que la stratégie de la France insoumise était « gagnante », à grand renfort de statistiques. Il montre que les élections européennes de cette année étaient un succès, en la comparant à ce qui est comparable, l'élection de 2019. Mais on pourrait lui objecter que la campagne de 2019 était globalement ratée, étant donné que Manon Aubry avait fait – à quelques dixièmes près – le même score que la gauche radicale en 2009 et 2014, malgré les 19 % à l'élection présidentielle de 2017.

Il explique également que « si les plus jeunes et les plus pauvres avaient voté autant que la moyenne de la population, alors le Nouveau Front populaire aurait pu battre le Rassemblement national au premier tour et gagner au second tour une majorité absolue à l’Assemblée nationale ». Par cette phrase un peu alambiquée, il présuppose qu'une victoire au premier tour permettrait de gagner le second. C'est d'ailleurs toute la stratégie de la France insoumise pour la présidentielle : aller au second tour, et puis on verra.

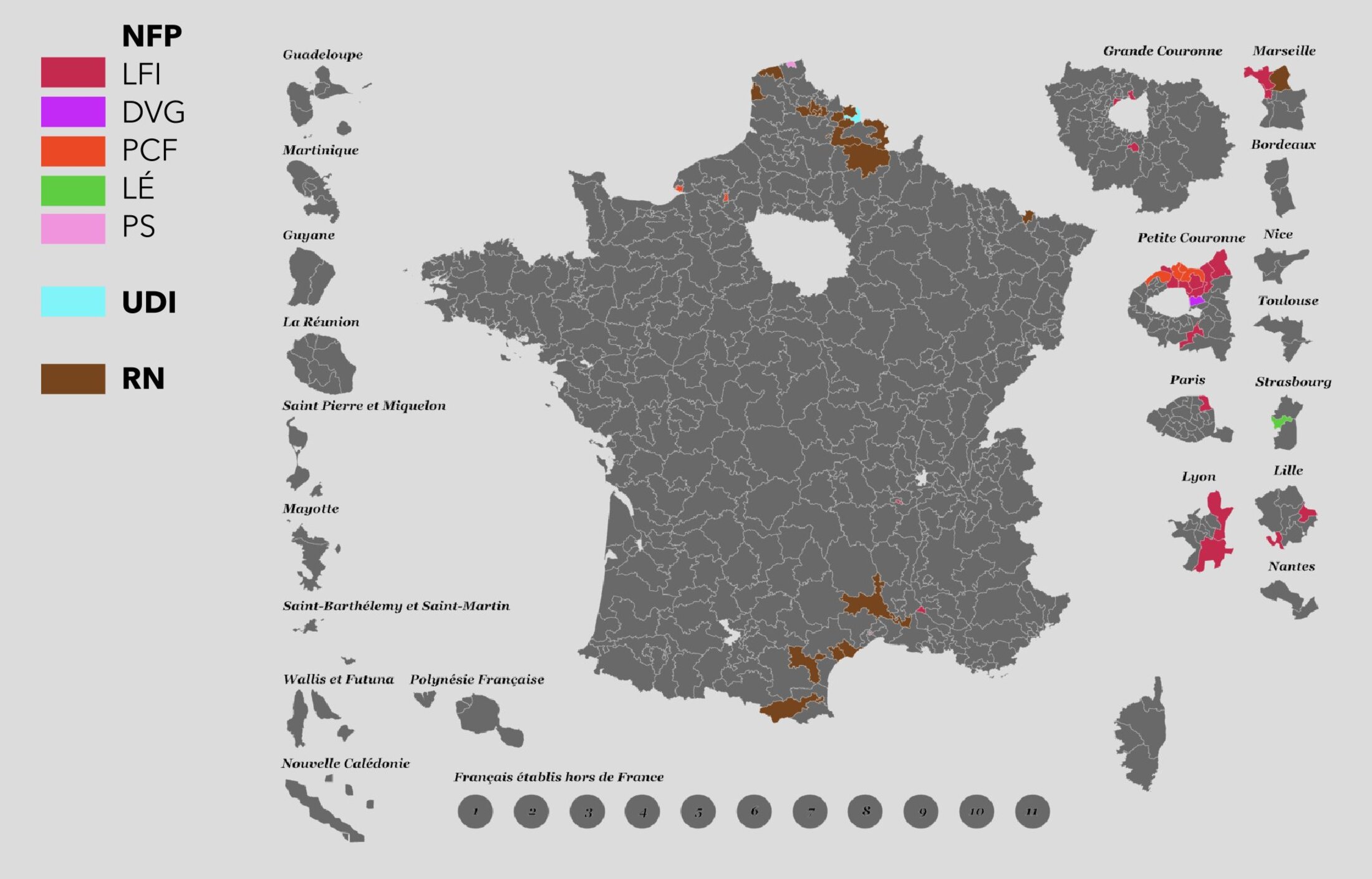

Le constat des élections législatives est, malgré les postures, implacable. Nicolas Sansu rappelait à la Fête de l'Humanité que dans les 185 circonscriptions les plus rurales, la gauche était passée de 103 députés en 2012 à plus de 50 en 2022 et désormais 31 en 2024. La France insoumise ne compte à elle seule qu'une douzaine de députés (sur 72) dont les circonscriptions sont à moins de 80 % urbaines. Depuis 2022, de nombreux camarades sont tombés au combat contre le RN ou LR : Caroline Fiat (Meurthe-et-Moselle), Léo Walter (Alpes-de-Haute-Provence), Sébastien Rome (Hérault), Pascale Martin (Dordogne), Catherine Couturier (Creuse), Florian Chauche (Belfort).. Le fait est que, désormais, sur les 50 circonscriptions les plus pauvres de France, 21 sont RN, 28 sont NFP (dont 20 LFI). Dans celles-ci, aucune circonscription rurale n'est NFP. Les victoires de Zahia Hamdane à Amiens (circonscription urbaine) ou de Raphaël Arnault (circonscription urbaine) sont instrumentalisées pour démontrer notre avancée dans la ruralité. Pourtant, ce sont des circonscriptions urbaines. Un comble !

Agrandissement : Illustration 2

L'idée n'est pas de dire qu'il n'y a plus d'espoir ou bien qu'il faut se résigner à une victoire du FN/RN, mais bien de se mettre d'accord sur un constat. Il faut faire beaucoup mieux. L'écueil – c'est mon ressenti, c'est que le haut de la pyramide gazeuse fait des statistiques « en bloc », sans tenir compte des spécificités géographiques. J'en veux pour preuve une récente note d'un militant POI de Marseille qui a été bien relayée dans les cercles LFI, et même par le député Carlos Mertens Bilongo. Cette note va dans le sens de l'analyse de Manuel Bompard, mais mobilise les statistiques sans même tenir compte des différences de chaque circonscription, et compte l'évolution en voix et non pas en points. Circulez ! Il n'y a rien à voir ! Si l'on gagne des voix mais que l'on perd en points, c'est tout simplement que nous ne progressons pas suffisamment vite par rapport au RN, qui a l'avantage de gober tout le reste de la droite.

Ainsi, il y a déjà une désaccord dans le constat, une gêne. La France insoumise ne parvient pas à faire reculer l'extrême-droite dans beaucoup de zones rurales ; pire : elle perd contre elle. S'il y a un réel débat sur la stratégie électorale, et que son existence n'est pas seulement due à la peur d'une candidature Ruffin en 2027 (sinon je ne vois pas l'intérêt de perdre autant d'énergie à le dézinguer), alors mettons-nous déjà d'accord sur ce constat. C'est ce que fait d'ailleurs l'ex-député LFI Sébastien Rome dans un billet de juillet : « Toutefois, il serait léger de croire que le jeune mouvement qu’est la France Insoumise ait su trouver les mots et les mesures pour répondre à une attente qui existe hors des centres, aussi petits soient-ils. C’est un manque réel que la direction de la France Insoumise ne peut plus ignorer et qui fut trop longtemps un impensé ».

Des « fâchés pas fachos » aux « fâchés fachos »

Entre 2012 et 2022, la stratégie était de tenter de convaincre les « fâchés pas fachos », c'est-à-dire de faire voter à gauche des électeurs « antisystème » qui pourraient être convaincus par le FN. C'était le mot d'ordre de la campagne perdue de Jean-Luc Mélenchon à Hénin-Beaumont face à Marine Le Pen en 2012, et ce slogan a perduré jusqu'en 2022. Depuis la semaine dernière, cette stratégie a été officiellement abandonnée. En effet, Jean-Luc Mélenchon disait à la Fête de l'Humanité : « Il est vrai que des fois, moi comme les autres, j'ai commis l'erreur de penser qu'on pouvait voter facho alors qu'on était juste fâché. Non. Celui qui vote facho prend la responsabilité morale de voter pour le racisme, de voter contre l'unité et l'indivisibilité du peuple français ». Les fâchés pas fachos sont désormais les fâchés fachos. Il reprend également l'idée que « si les quartiers, si les plus pauvres avaient voté comme le reste du pays, alors à cette heure nous aurions la majorité absolue » – ce qui reste à démontrer.

Quoi que l'on pense de l'évolution de cette stratégie, elle va dans le sens de consolider les acquis et de tenter de faire voter les nombreux abstentionnistes chez les 10 % les plus pauvres (soit ceux qui gagnent moins de 1000 € par mois), chez les jeunes, et les quartiers populaires (qui peuvent aussi être dans des communes rurales). L'idée est ici de prioriser les forces militantes pour parvenir au second tour. Et ça a très bien fonctionné en 2022, comme le montre la première carte plus haut.

À l'appui de cet argumentaire, un récent livre publié par le think tank insoumis La Boétie ainsi que le dernier ouvrage du sociologue Félicien Faury sont régulièrement mis en avant. L'objectif est de tenter de démontrer scientifiquement que le vote RN est avant toute chose un vote raciste conscientisé, à grands coups d'études sociologiques. Il y a là un double problème. Le premier est moral, c'est de considérer que le racisme est l'alpha et l'oméga du vote RN, et donc que c'est une perte de temps que d'essayer de convaincre ses électeurs. Je parle bien de ses électeurs, pas de ses sympathisants ou de ses militants. Comment combattre le racisme sans discuter ? Et même, comment convaincre quelqu'un en lui disant qu'il est raciste ? Doit-on abandonner l'idée de convaincre 11 millions d'électeurs RN ?

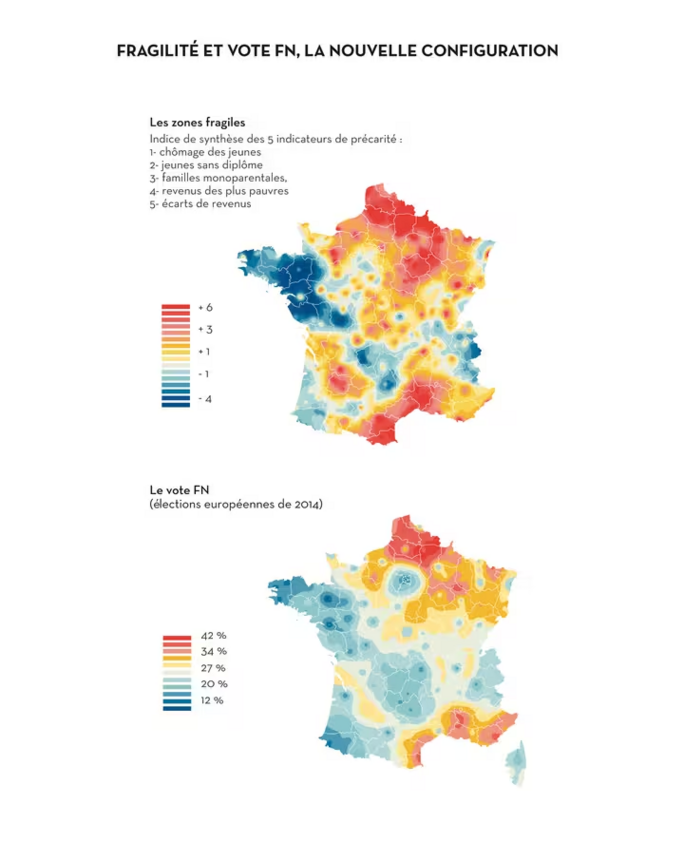

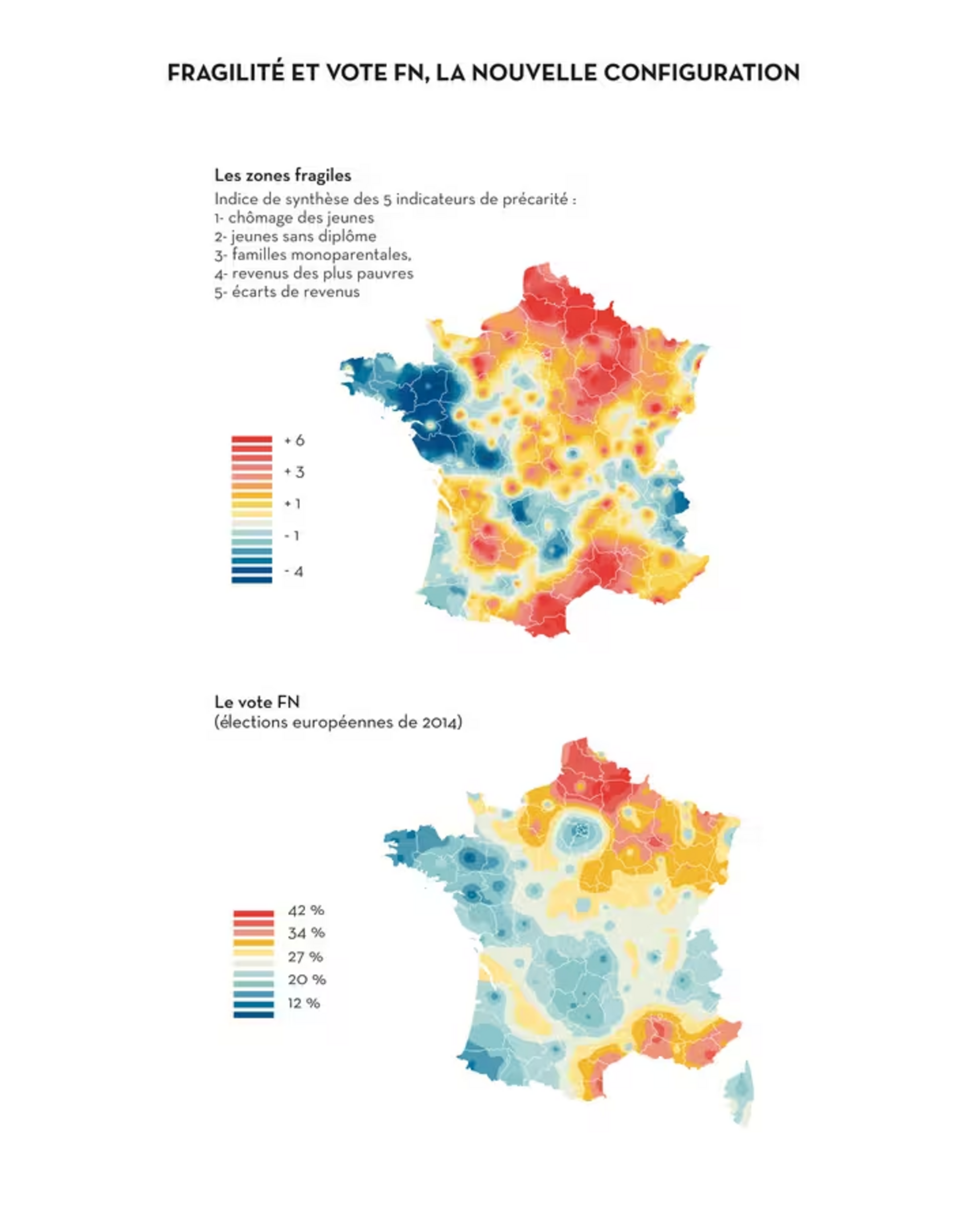

Le second problème est méthodologique. Félicien Faury mobilise pour son étude un cercle de sociabilité d'une ville ou d'un village du sud-est de la France – sans indiquer où, même si on imagine bien qu'il n'est pas dans les Hautes-Alpes. Lui-même ne fait pas de grande théorie générale sur « l'électeur RN » fondée sur sa propre étude. En effet, le sud-est reste un territoire très particulier, bien différent de ce que l'on peut trouver dans le nord et dans l'est. En effet, le RN est un conglomérat : on ne vote pas RN pour les mêmes raisons partout. C'est d'ailleurs évoqué dans une conférence de l'institut la Boétie, souvent mobilisée, rarement écoutée. Raphaël Challier ou Benoît Coquard montrent également que dans l'est, les choses sont différentes que dans le sud-est. On ne vote pas RN de la même manière si on est chef d'entreprise ou ouvrier, si on est du Pas-de-Calais ou des Alpes-Maritimes, si on est propriétaire ou locataire, si on touche un SMIC ou 4000 € par mois.

Agrandissement : Illustration 3

Il ne s'agit absolument pas de nier la composante raciste du vote RN, mais plutôt d'affirmer qu'il est présent à des échelles complètement différentes. La question migratoire n'intervient pas au même moment dans la discussion partout, et pas non plus forcément en sujet numéro un. Et ainsi, c'est une erreur d'arrêter de parler à cet électeur RN autrement que de façon morale, ce qui malheureusement ne fonctionne pas. En ce sens, Edgar Morin disait récemment que « sans culture historique ou politique, on ne peut que s'égarer ». J'ai beaucoup entendu des électeurs RN, jeunes (comme moi) ou moins jeunes, qui votent Marine « parce qu'on n'a jamais essayé » (merci Hollande), « pour le pouvoir d'achat », « parce que ma femme/mon mari/mon cousin m'a dit que... », et aussi « parce que t'as vu combien on donne aux migrants ». Si nous voulons gagner, il faut ajouter de la nuance dans nos propres diagnostics. Expliquer que convaincre des territoires RN est une perte de temps, c'est une erreur. Qu'est-ce qu'on a à y gagner ?

Le revirement de la Fête de l'Huma

Je reviens à Jean-Luc Mélenchon durant la Fête de l'Humanité rapidement. Et j'en reviens à mon glaive et à mon bouclier. Je le cite : « Nous disons à tous ceux qui nous suggèrent d'aller ici ou là qu'ils y aillent ! Nous nous occupons, nous, de la jeunesse, des quartiers populaires, de la jeunesse, de la population qui travaille ».

Ce n'est pas la première fois que j'entendais cette remarque, que ce soit chez les militants ou chez des cadres : la France insoumise doit se concentrer où elle est forte et laisser les autres faire le reste. Ce serait à mon sens suicidaire. Il faut additionner nos forces au sein du NFP : les militants LFI sont présents sur tout le territoire. Et surtout, ne pas laisser de l'espace à un centre-"gauche" qui n'attend que ça ! Beau cadeau pour Carole Delga !

J'ai aussi entendu qu'il faudrait laisser François Ruffin dans la ruralité, et la France insoumise là où elle est forte. Dans sa dernière note de blog, François Ruffin répond, je ne sais pas si c'est en référence à ce discours : « Indirectement, ce week-end, on m’a proposé un « deal » : à la FI, à Jean-Luc, les quartiers populaires et la jeunesse, à moi les ouvriers des campagnes. Une « répartition du travail politique ». Je m’y refuse ».

J'en viens là à un énième questionnement : pourquoi vouloir subitement répartir les rôles et les tâches ? La France insoumise serait le glaive et Ruffin le bouclier qui irait se salir les mains dans les zones brunes de la carte ? Tout comme cette thèse est un fantasme révisionniste, je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie, je ne la comprends pas. La France insoumise était hégémonique à gauche en 2022, et désormais elle devrait se répartir les rôles avec d'autres, doriotistes ou non ? Voire pire, avec un Parti socialiste dont le premier secrétaire favorable à l'union est sur un siège éjectable ?

Quelles solutions ?

Pour moi, la question stratégique va au-delà du simple clivage (artificiel) entre Ruffin et Mélenchon. Je pense être plus en accord avec le diagnostic énoncé par François Ruffin que celui de la France insoumise. Pour autant, je différencie le diagnostic du reste, de ses déclarations, de son livre, etc. Pour en finir sur lui, je pense que son rôle peut être intéressant à gauche s'il ne cède pas aux sirènes des derniers pseudo-souverainistes qui tentent de se racheter une conscience de gauche après leur départ avec Djordje Kuzmanovic en 2019. Ruffin n'est pas le sujet. On doit l'attendre sur le fond, sur la structure de sa future organisation et sur ses objectifs.

Ce sur quoi il faut se mettre d'accord, c'est sur un diagnostic. S'il n'y a pas de symptôme, on ne cherche pas de remède. Pour certains, il faut sortir du déni (ou de l'Île-de-France). Même si la gauche se maintient voire progresse dans certaines circonscriptions, ce n'est pas suffisant.

Quelles solutions alors ? Tout d'abord, nous avons un programme, l'Avenir en Commun, qui permet de lutter concrètement contre le RN sur le terrain des idées. Si tous les sondages montrent qu'il est plébiscité, tout le monde ne croit pas en lui, sinon on ferait 80 % dès le premier tour. Et évidemment, je ne reviens pas sur la question de l'influence médiatique où on sera tous d'accord. Il ne faut absolument pas opposer quartiers populaires et campagnes populaires, et si on écoute bien les deux "camps", personne ne le fait. Nous avons les mêmes solutions aux mêmes problèmes : services publics, pouvoir d'achat, démocratie, etc. Mais il faut comprendre que, visiblement, le discours national ne porte pas de la même manière à tout le monde. Et malheureusement, je pense que personne n'a, à cette heure, la solution pour additionner l'ensemble. Voici mes quelques pistes de réflexion :

- Ce programme doit rester notre base pour convaincre. Sébastien Rome comme François Ruffin, comme Benoît Coquard mettent en avant la question des lieux de sociabilité. Ce dernier, sociologue, explique dans un entretien à Mediapart que : « ce qui se passe, c’est que la morphologie sociale locale produit ce que Bourdieu appelait un effet de lieu : il y a un comportement politique qui est localement légitime, et comme la campagne est un espace d’interconnaissance avec un plus fort conformisme qu’en ville, le mode de pensée qui s’impose a tendance à gagner nettement la partie et pour longtemps ». Il ajoute : « Pour cerner le vote Marine Le Pen dans les campagnes, il est donc impératif de sortir d’une lecture simplement binaire entre urbain et rural. Pour comprendre le vote et le sens qu’on lui donne, il faut aller sur place observer quels sont les groupes qui habitent et comment ils se côtoient ». Il faut donc des figures de gauche partout ! Est-ce qu'il n'est pas temps de former, par exemple grâce à l'Institut la Boétie, des syndicalistes ouvriers ou employés, qui pourraient ensuite donner un contre-discours là où il n'y en a pas (un peu comme le faisait le PCF) ? On en revient aux problèmes liées à la France insoumise en tant qu'organisation.

- Sébastien Rome explique bien qu'il est peut-être nécessaire « d'esquisser quelques propositions plus adaptées aux territoires où la gauche doit progresser ». Il cite quelques exemples : l'artisanat, les déserts médicaux, l'accès aux services publics, aides au contrôle technique, internats, transports. Et pour être bien clair, cela ne doit pas faire oublier notre discours intersectionnel. Ce n'est pas exclusif.

- Des dizaines de militants parisiens ont été envoyés tracter pour tenter de faire battre notre camarade Danielle Simonnet aux législatives. Pourquoi ne pas plutôt répliquer la stratégie de François Ruffin en 2024, en envoyant des militants là où il y a des besoins et des manques ? D'autant que la France insoumise a d'ores et déjà son application Action Populaire qui pourrait distinguer des militants « logeurs » et des militants qui ont du temps pour tracter dans un autre coin. D'ailleurs, ça permettrait de lutter contre la déconnexion de certains militants, et je parle dans le sens Paris-campagne comme dans l'autre.

- La campagne d'achat de locaux de la France insoumise, pour l'instant à Perpignan, mais qui vise aussi Besançon, Valence, Châlons-en-Champagne, Poitiers peut être critiquée par le fait qu'elle se concentre sur des préfectures. Quid des sous-préfectures ?

- Faire de la place aux cultures populaires : fêtes, jeux, sports, lieux publics. En ce sens, il faut que les militants de gauche s'investissent dans des associations. Tout ceci va dans le sens du lien social perdu. Ce n'est pas normal que des militants RN soient dans les bureaux d'associations de solidarité par manque de militants de gauche. On peut citer l'exemple de la bénévole perpignanaise des Restos du Cœur qui était militante RN.

Nous sommes au bord du ravin : la (vraie) gauche n'a plus le temps de se diviser et doit d'urgence proposer des remèdes efficaces à la contagion RN en dehors des grandes villes. Personne n'a la solution idéale, on l'aurait constaté. En revanche, il faut sortir d'une guerre de chapelle stérile : le but n'est pas de donner un bon point à tel ou tel camp. Il faut une prise de conscience, et des changements drastiques dans l'organisation et dans le discours. Changer le discours, ça peut être mettre en avant un thème plutôt qu'un autre (je ne dis pas de lâcher l'antiracisme, la lutte contre l'islamophobie, l'homophobie ou la transphobie, je précise pour les futurs commentaires), voire un changement de ton. Toutes ces pistes permettraient, à mon sens, et sans changer le fond, d'ouvrir la voie à une réflexion sur notre dédiabolisation.