« Roh ! Trop voyant ! Trop voyant les Adidas ! Rooh la Mercedes ! Roooh le placement de produit ! » On en conviendra : aller au cinéma avec ce qu’il faut désormais nommer un « pré-adolescent », n’est pas toujours du plus grand repos. Faut-il saluer l’analyse en germe, décerner des bons-points arrêt-sur-images ? Ou témoigner de sa difficulté à entrer dans une intrigue déjà passablement idiote ? L’éloge de la distanciation critique ne va pas sans contreparties douloureuses.

Ce jour-là, il y a un an de cela, nous tentions de regarder Avengers : L’Ere d’Ultron… Et le bel enfant, malgré toute sa lucidité, avait manqué le principal placement de produit. Ce n’était plus telle montre, telle tablette, mais l’ensemble du décor qui avait fait l’objet du contrat le plus mirifique. Le gouvernement coréen, pour voir défiler à Séoul nos gentilshommes en collant, avait offert l’impressionnante somme de deux millions de dollars.

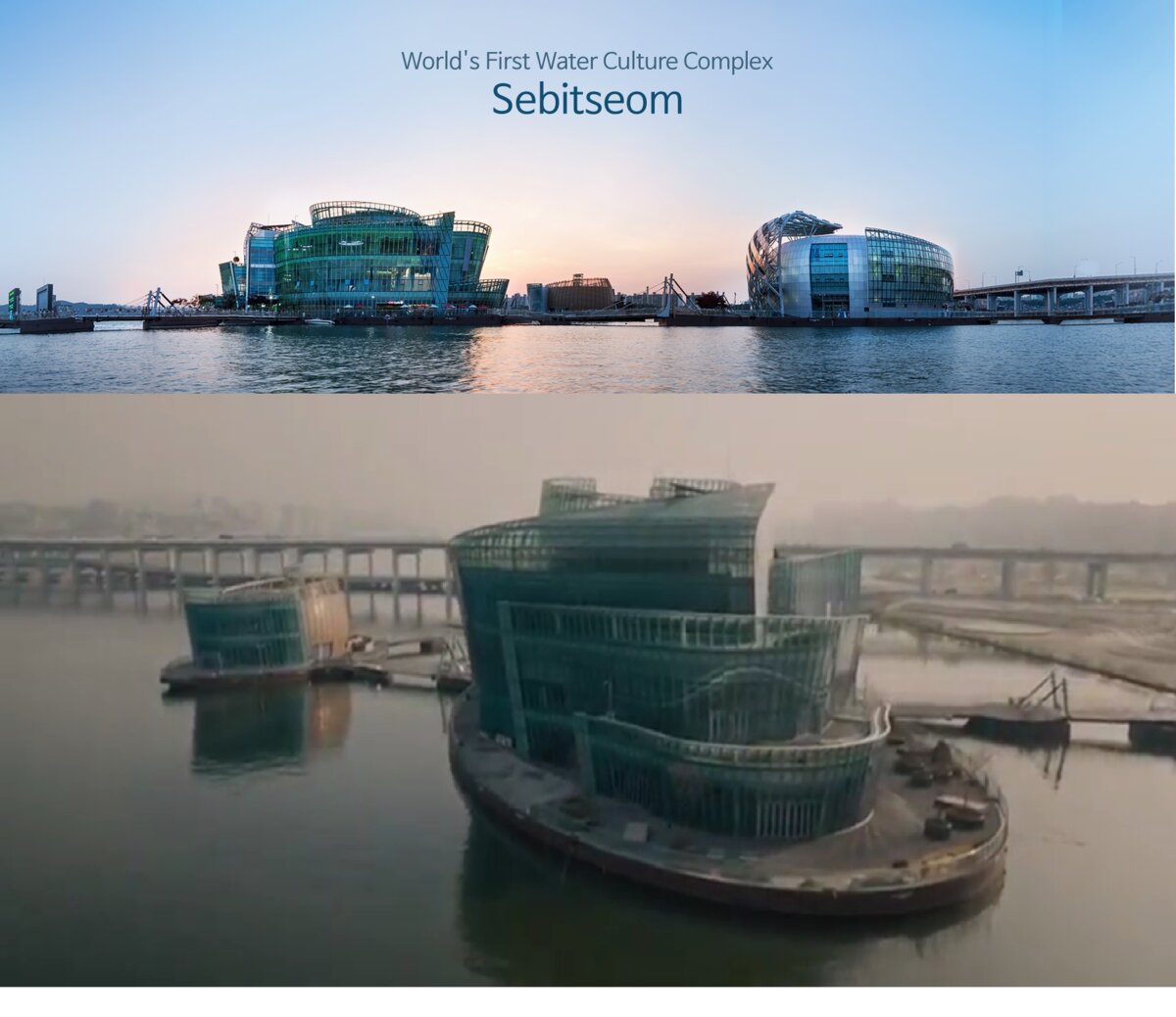

Une telle négociation supposait naturellement de renvoyer une image positive de la capitale. Plus spécifiquement, de présenter une ville orientée vers la modernité et le progrès scientifique – sans qu’il soit aisé d’établir si la science-fiction, dans le contrat, accompagnait une mutation réelle ou devait s’y substituer. L’île artificielle de Sevit, dans ce contexte, faisait merveilleusement l’affaire.

Agrandissement : Illustration 1

Un de ses foyers avait tout d’un presque-blob – informations prises, il s’agirait plutôt d’un bourgeon – et les façades de verres à la fois courbes et légèrement déconstruites du Centre de Convention attestaient une indéniable contemporanéité. On y installa le laboratoire en génétique du Docteur Cho – incarné comme il se doit par une séduisante actrice coréenne. La caméra tourna tout autour, en un mouvement digne d’une agence de voyage bon teint. Certes, il fallait faire disparaître du panorama admiré par Captain America les barres d’habitations strictement identiques, qui renverraient plus aux cités scientifiques soviétiques qu’aux campus technologiques dernier cru. Encore et toujours ce maudit réel orthogonal… Heureusement, Photoshop, comme d’habitude, se révéla un outil d’urbanisme des plus performants.

Agrandissement : Illustration 2

Ah ! Et puis, il y avait aussi Digital Media City. Plaçant directement l’architecture sous le sceau de l’informatique, et rejoignant ainsi tout naturellement la production des effets spéciaux. De belles arches de verre, où pouvait passer le vaisseau des Avengers, de pittoresques statues bleues en miroir (!), et même… un petit blob, encore un, que l’on apercevait à peine dans la bande-annonce… et qui disparut totalement du film (un blob, ça va, deux, bonjour les dégâts ?).

Au final, le commanditaire eut pourtant quelques raisons d’être déçu. L’île de Sevit, il faut bien le dire, ne jouit pas d’une renommée internationale bien assurée. Digital Media City non plus. Rien là pour accrocher le regard, identifier la ville. Le gangnam style, quant à lui, est plus célèbre que l’avenue du même nom, qu’empruntent à qui mieux-mieux les vengeurs masqués. C’est même là que le bât blesse. Car il s’agissait encore de tourner une fiction, dont le déroulement devait naturellement s’accorder avec la définition du décor. Or Le réalisateur, Joss Whedon, influencé peut-être par son chef-décorateur, à Séoul, entendait d’abord filmer une poursuite des plus haletantes… Résultat des courses : ponts, autoroutes, métros, tissent un fantastique réseau se croisant et recroisant de toutes les manières possibles, sur lequel le vaisseau Avenger permet des vues aériennes particulièrement impressionnantes.

Agrandissement : Illustration 3

Comble des raccourcis, une rue finit par accueillir la trajectoire recalculée d’un métro… dans lequel chaque personnage, avant de prendre la parole, se place devant une affiche de Korean Airlines.

Agrandissement : Illustration 4

Ne clignez pas des yeux, titra la presse coréenne au moment de la bande-annonce : vous risqueriez de manquer Séoul. Pour une scène de vingt minutes, ce serait bien le comble. En fait, c’est surtout une autre fiction de ville qui s’imposait là, plus proche peut-être de la réalité que ce que voulaient en vendre ses élus. Mais l’exercice révélait aussi ses limites : il reste ardu de vendre à l’exportation l’image d’une ville dont le coefficient iconique n’est pas déjà assuré. L’image ne peut tout à fait se passer d’architecture, si elle prétend la poursuivre et s’y substituer.

Ces réserves ne doivent pas pour autant conduire à négliger le versant proprement cinématographique de la politique de la ville, ni le nouveau modèle économique qu’il suppose. Les amateurs vous le diront, et même les professionnels : qui veut filmer à Paris doit payer une taxe. Tant pour la tour Eiffel. Tant pour une impasse à Montmartre. Avec Avengers, c’est pourtant la ville qui paie, espérant du tournage qu’il renforce son attractivité. Ce qui dit assez les enjeux économiques à l’œuvre, et la puissance espérée de l’image.

Le piratage des archives Sony, l’année dernière, révéla que la ville de Mexico (ou des agents privés de l’économie touristique, la chose n’est pas absolument claire), à l’occasion de Spectre, le dernier James Bond, avait acheté sa propre image pour la modeste somme de 20 millions de dollars. Au programme : une Bond girl mexicaine, cousine du docteur Cho, et contractuellement sympathique ; des méchants étrangers (ils parlèrent italien, ce qui, pour une bonne partie de la planète, ne différait guère de l’espagnol) ; une vision moderne de la ville. Bis repetita. Seule originalité : la police mexicaine devait ressembler à une « force spéciale ». Histoire de faire oublier la participation de plusieurs de ses membres corrompus à une guerre des cartels des plus meurtrières…

Un mail d’Amy Pascal, qui présidait alors la branche cinéma de Sony, soulignait la nécessité d’ajouter au film « n’importe quel travelogue footage dont nous aurons besoin à Mexico pour obtenir la somme supplémentaire ». « Séquence touristique », plus encore que de voyage, tel serait peut-être l’expression à enseigner au bambin pour lui parler de l’île de Sevit. Dans le cas de Spectre, le problème de l’identification urbaine était d’ailleurs élégamment réglé. Après douze minutes de fête des morts hyperbolique au cœur du centre historique de la capitale, le survol en hélicoptère de Paseo de la Reforma apparentait à Mexico cette rangée de tours qui eussent aussi bien pu pousser ailleurs. Ne manquait plus qu’une petite musique apaisante : après l’épreuve de la mort, le réconfort du développement économique…

Agrandissement : Illustration 5

La production cinématographique, on le voit, ressortit à la politique de la ville autant que l’aménagement effectif du territoire. Dans un monde qui tend à ériger ses icônes architecturales autour de la culture de l’image – musées, opéras, cinémas… –, le saut ne manque pas de logique. Digital Media City a certainement une salle où projeter Avengers, et jouir de sa véritable entrée dans l’économie nouvelle. Les deux exemples, dira-t-on, ne supposent guère de production architecturale virtuelle, comme on en a vu pour Détroit ou Changsha – sauf à supposer les costumes colorés des Vengeurs comme architectures minimales, à même de projeter vers le futur les autoroutes urbaines de Séoul. Mais l’on ne perd rien pour attendre. Et il suffira peut-être de prendre un billet pour un autre film…

(A suivre)