Preuve que la ville hante plus que jamais l’imaginaire américain, Détroit est cette année au cœur du pavillon américain de la biennale d’architecture. Douze équipes ont été appelées à se concentrer sur l’espace de la ville – et à substituer à l’amour des ruines préromantique, voire au ruinporn contemporain, une projection décidée vers l’avenir. Le tout avec une invention des plus débridées et, il faut bien le dire, des plus brillantes.

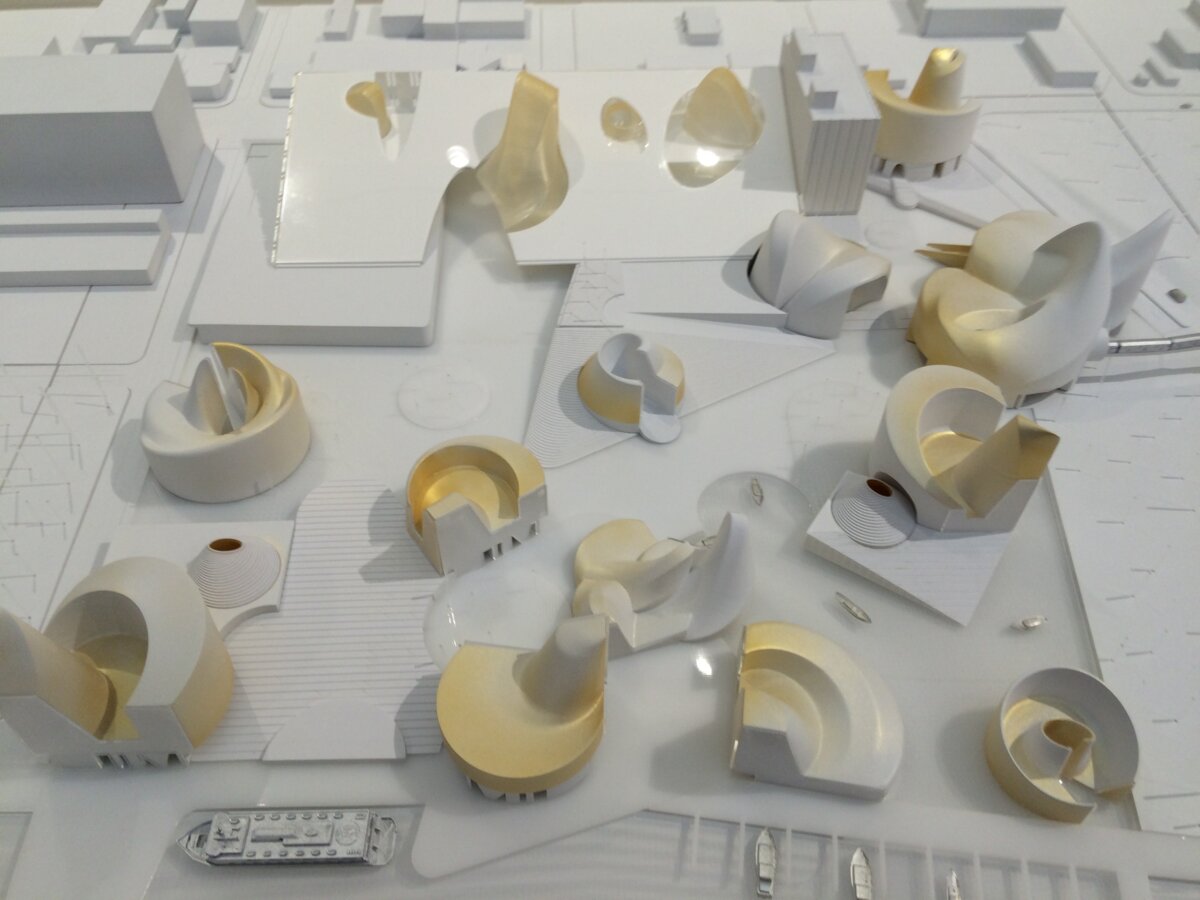

Après tant de salles ruisselant de modestie, on respire un peu. Car c’est vrai qu’une sorte de résistance à l’esprit du temps se laisse entendre. Sous l’égide d’Aravena, Reporting from the front associe bien souvent – structure oblige – matériaux et formes traditionnelles ; ce qui est loin d’être le cas des Américains. Mark Scogin et Merrill Elam, travaillant sur le quartier de Mexicantown, entendent constituer une architecture à son image, tout de fourbis et matériaux divers. Mais c’est pour ériger une invraisemblable montagne de roches et courbes métallo-plastiques en tous genres. Ailleurs, ce sont carrément des blobs qui prolifèrent sur le sol de Détroit, plus ou moins spongieux, plus ou moins nacrés. Une certaine avant-garde américaine n'a visiblement pas renoncé aux pouvoirs de l’informatique. Ce qui, en temps de boue et bambou, fait au moins sensation.

Agrandissement : Illustration 1

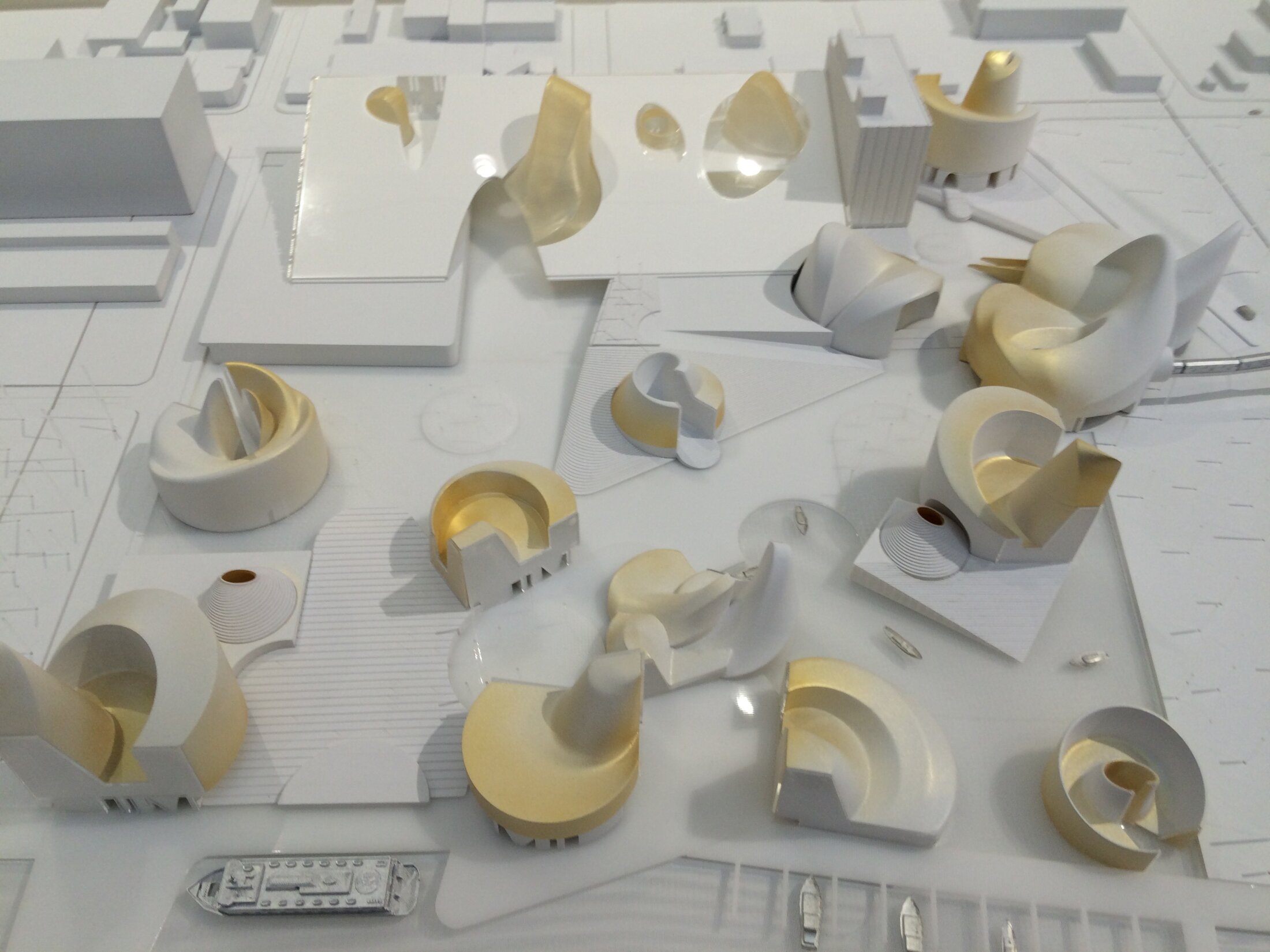

Greg Lynn, qui joua il y a vingt ans un si grand rôle dans le développement de l’architecture informatisée, est encore sur la brèche. Son projet s’appuie sur le Packard Plant, soit la première usine automobile construite en béton armé, par Albert Kahn – qui réalisa également celles de Ford à Highland Park. La même rigueur, la même géométrie épurée, lumineuse, et plus haut… littéralement posée sur l’image parfaite de l’architecture moderne… une série d’estomacs blobuleux. Formant une longue ligne organique, sur des centaines de mètres.

Agrandissement : Illustration 2

Quelque chose se joue ici du contraste que l’on a vu déjà cette année au cinéma, dans Superman vs Batman, ou, mieux encore, Divergente. La série, on s’en souvient, s’attardait longuement sur les ruines au carré de la ville moderne – Chicago, en l’occurrence, qui prenait la place de Détroit – avant de laisser découvrir les rondeurs de la cité providentielle. Ici, en un raccourci saisissant, les rondeurs ont juste été placées sur le toit des bâtisses orthogonales.

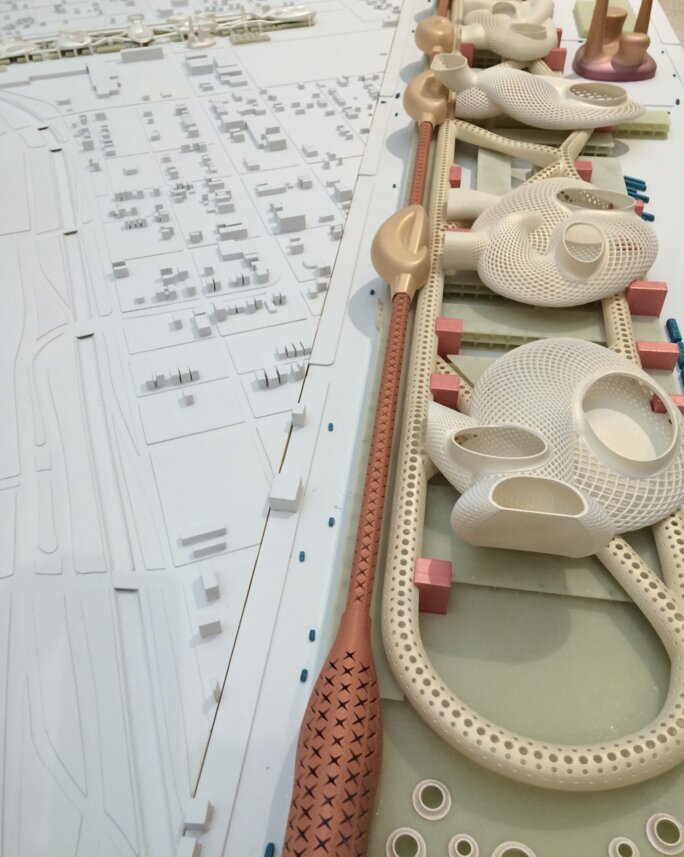

Agrandissement : Illustration 3

L’analogie ne paraîtra d’ailleurs pas forcée si l’on prend garde au dispositif mis en place pour aborder la maquette. Coiffé d’un casque 3D mis au point par Microsoft et Trimble, le visiteur en parcourt virtuellement, et visuellement, les espaces internes. On ne fait pas plus spectaculaire, et celui qui en 1995 avait souhaité importer vers l’architecture les programmes informatiques destinés aux effets spéciaux cinématographiques, garde visiblement le sens du show. « Vous avez trouvé le bouton, en bas à gauche ? Vous pouvez marcher, aussi… » Effectivement.

Mais que voit-on exactement, par-delà ces couloirs luminescents : l’effet Bilbao encore et toujours ? L’architecture comme catalyseur du tourisme et des investissements ? From car city to cultural city : Détroit n’aurait qu’à porter sur ses toits l’œuf ovoïde de Seattle / Providence pour que Divergente trouve enfin un happy end. La ville a raté le coche informatique ; qu’à cela ne tienne. Qu’elle en exhibe les signes. Le reste viendra à son heure…

Difficile de dire, au final, si l’application de l’effet Bilbao à la ville martyre du néo-libéralisme et de la révolution médiatique relève d’un optimisme bienvenu, ou d’une merveilleuse obscénité. Certains, pourraient bien ne pas vouloir retourner dans une guerre des métropoles dont ils ont déjà fait les frais, et qui ne ferait jamais que déplacer la ligne de front. L’inventivité des projets, de ce point de vue, ne peut totalement voiler un certain anachronisme. Bilbao en ligne de mire, à l’ère d’Aravena, rimerait-il avec Retour vers le futur ? Ou l’inverse ?

Il ne faudrait pas manquer pour autant la véritable avancée de Greg Lynn et du pavillon américain. Car après tout, les projets proposés n’ont pas vocation à passer la frontière du réel. Et l’exposition s’est délibérément placée sous le signe de « l’imagination architecturale ». Cynthia Davidson, qui en a tracé les grandes lignes, l’écrit sans ambages : « L’Imagination architecturale lance des projets d’architecture spéculatifs, comme moyen de déclencher l’imagination collective, de susciter des débats sur le design, et de positionner Détroit comme une ville post-industrielle modèle, une ville équitable et prospère sur un mode entièrement neuf. »

Le saut vers le post-industriel peut-il faire l’économie de toute construction effective ? Participerait-il seulement de l’imagination à l’œuvre ? Dans la mesure où le blob et les autres formes informatisées – à commencer par Bilbao – sont d’abord des signes de modernité, il pourrait être tentant de se passer de tout passage à l’acte. Dans un monde de signes, la pierre et l’acier pourraient bien se révéler superfétatoires. A tout le moins seconds.

Comme le musée Guggenheim tentait de catalyser la reprise économique de Bilbao, « L’Imagination architecturale » essaie de promouvoir un nouveau flux d’images autour de Détroit. Les lunettes de la société Trimble, dans ce contexte, dépassent leur seule efficacité pratique pour exhiber ce qui pourrait bien apparaître comme un nouveau régime de l’architecture… Jusqu’à sa dissolution possible dans l’imagerie. « Si vous y pensez, les maquettes, les dessins aux murs ne sont pas vraiment nécessaires, poursuit le directeur de Trimble. Pourquoi aménager physiquement le pavillon quand les lunettes peuvent susciter l’exposition à elle seule ? Et, pourquoi pas, quelque chose de différent pour chacun d’entre nous ?... »

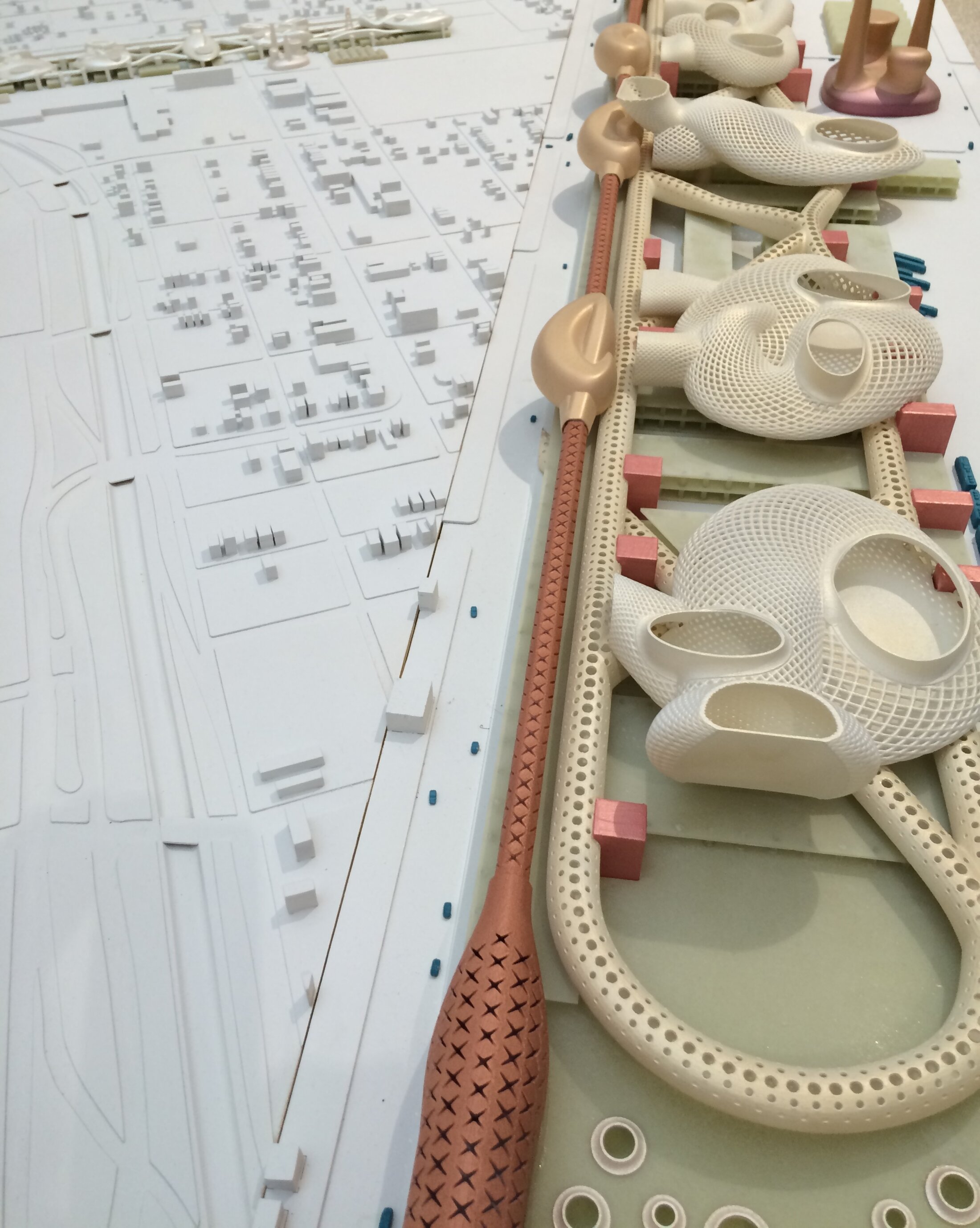

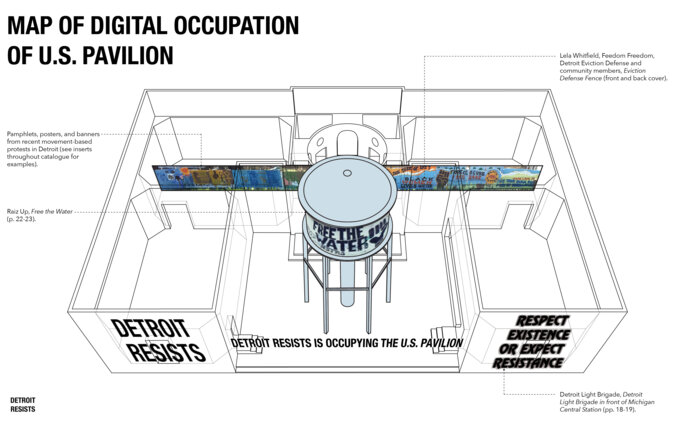

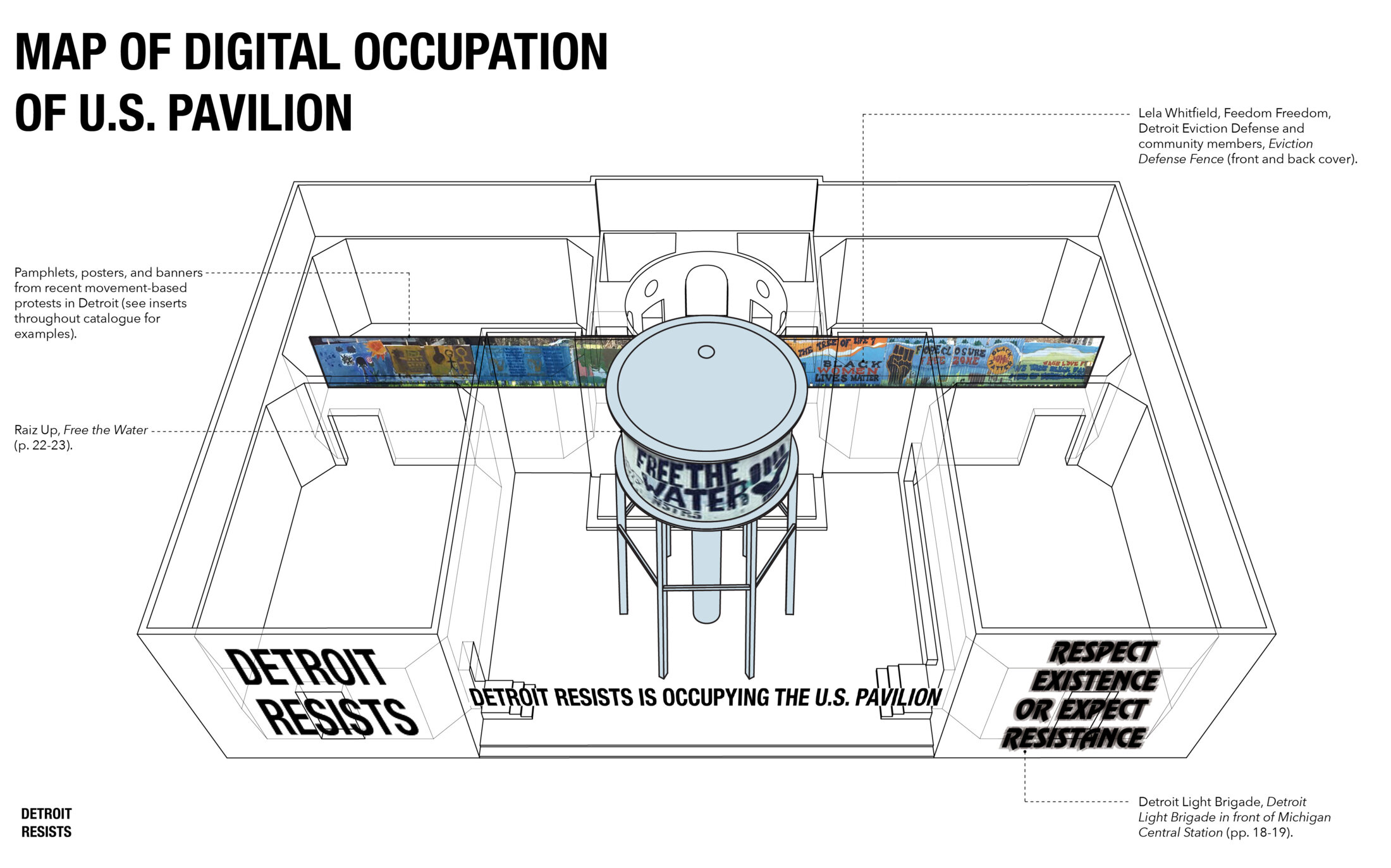

En vérité, il ne croit pas si bien dire. Dans le même temps, le collectif, « Detroit Resists », fortement opposé à cette politique architecturale, s’est proposé d’« occuper » le pavillon américain. Virtuellement. Une application Iphone permet de visualiser, dans les mêmes lieux, une autre exposition. Comme pour accomplir la déréalisation du monde architectural, mais en montrer du même coup le revers. Car l’exposition se centre désormais sur un dessin de château d’eau : rappelant ainsi comment l’eau bien réelle se voit coupée, pour les habitants bien réels des villes non touchées par la grâce de l’image.

Agrandissement : Illustration 4

(A suivre)

A lire : cataLog, n°37, spring/summer 2016, « The Architectural Imagination », Cynthia Davidson ed.