– Suite de l'article du 18 mai 2024 :

https://blogs.mediapart.fr/etienne-trouvers/blog/180524/restauration-ou-taxidermie-de-la-liberte

– et à l’intro 2 /4 en date du 29 juin 2024 :

https://blogs.mediapart.fr/etienne-trouvers/blog/290624/le-louvre-ment-il-0

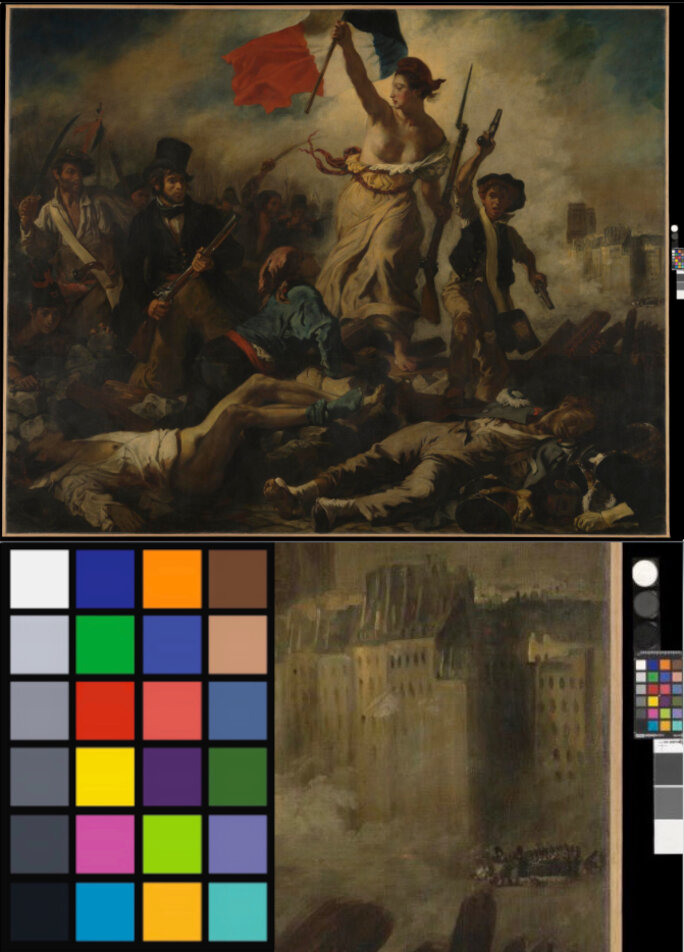

Agrandissement : Illustration 1

Précédemment, nous avons pu dresser, par l’analyse de clichés numériques, le constat global et désolant des mutations d’états consécutifs à une intervention radicale ayant remis sur le métier La Liberté. Peinture qui était en bon état de conservation, d’autant plus qu’elle avait déjà fait l’objet d’une restauration-bichonnage à caractère esthétique, à la suite du vandalisme au Louvre-Lens (février 2013). Dès lors, l’idée même d’une « restauration-esthétique » n’aurait-elle pas dû paraître superfétatoire ? Et même nuisible ? Il y aurait déjà de quoi s’interroger... Mais les responsables actuels de la conservation des peintures au musée du Louvre mènent forte « campagne » sur les grands formats des salles Mollien. Cette opération, couverte aveuglément par le ministère de la Culture, « s’est déroulée de septembre 2023 à avril 2024 avec deux restauratrices [...] pour la couche picturale ». Après avoir déverni radicalement le tableau, reverni après avoir touché à la couche picturale, réintégré les lacunes, puis reverni – sept mois pour en arriver à un ‘avènement’ médiatique !

Ce chef-d’œuvre de Delacroix pouvait occuper les esprits... Après une première cuisante exégèse de cette aventure, voici la mise au jour de procédés bien sournois analysés à partir des clichés du C2RMF proposés au public. En nous appuyant sur des comparaisons d’images, nous nous livrerons à un examen critique des témoignages visuels ahurissants fournis par la RMN-GP sur le site du musée du Louvre. À partir de quoi, il faudra s’interroger sur un paradoxe: – comment le musée a-t-il pu risquer autant de métamorphoses de la matrice originale avec si peu d’exigences qualitatives ?

__________

——

1- Réduire l’Art à l’image appauvrie que l’on s’en fait

La voix des interventionnistes du C2RMF avait mis en ligne, le 30 avril 2024, un long communiqué. Assurément, ladite « ÉTUDE ET RESTAURATION » (en lettres capitales grasses et défonce blanche - avec sceau du ministère de la Culture et devise républicaine) [1] ne nous avait pas échappée !

Il se pourrait qu’il s’agisse d’une entreprise remarquable de désinformation (peut-être, le plus souvent innocente ?), mais surtout... intimidante et manifestement mise en scène pour conditionner la norme, le goût, la sensibilité par des formules magiques ou inductives. Ce qu’on y décode, c’est l’oubli du bon sens, l’absence d’une érudition plus complète et plus profonde dont celle évoquée de la logique coloriste par vernis et glacis... Complexité mal perçue qu’il faudra expliciter prochainement, précisément avec les grands Delacroix – formellement démolis, pour l’exemple. [2] Mais d’abord, point par point, revenons sur la méthode de mimétisme scientifique sur laquelle s’appuie l’article en référence.

Tout se passe comme si le dissensus et le recul n’étaient plus autorisés en art ; alors que dans notre article sur La Liberté guidant le peuple, l’analyse par IA (pourtant relativement sommaire) paraît avoir bien mieux mis en lumière les caractéristiques proprement picturales de ce Delacroix que les démonstrations de certains spécialistes du C2RMF.

On peut lire aussi dans ce communiqué qu’un « nouveau dossier photographique (lumière directe, lumière rasante, infrarouge, ultraviolets, composite infrarouge fausses couleurs) a été complété par deux réflectographies infrarouges [...]. La radiographie a été numérisée en une seule image et complétée par des détails sur les bordures. Deux campagnes de fluorescence X » - pour nous donner à croire que les chargés de recherche voient mieux que jamais. Et pour anticiper les critiques d’une optique incomplète, partiale, il est mentionné que seules les deux réflectographies infrarouges ont été faites « l’une en amont de la restauration, la seconde à l’issue du nettoyage ». Images infrarouges non publiées dans cet article !

Agrandissement : Illustration 2

– « Conserver-restaurer » ? Fenêtres du Pavillon de Flore du Louvre – part du C2RMF d’en face, lieu où il faut présenter ‘patte blanche’ ou ‘gants violets’ sous d’étranges éclairages ! –

2- Devant une dénaturation froide et comme fanée

Première remarque : Il n’y a pas eu ‘allègement de vernis à la française’, c’est-à-dire en nuances et en retenue esthétique pour préserver l’original comme à l’époque de René Huyghe (avec comme chef d’atelier J-G. Goulinat), mais bien une opération de « nettoyage » (non modérée). Élimination « des huit à dix couches » de vernis d’entretien surajoutés, certes ? Mais, dans une telle approximation d’un langage codé, il semble bien que ce soit aussi les glacis jaunes et les vernis dorés de la main même de Delacroix[3] qui aient fait les frais de ce nettoyage. Même si le conservateur responsable du département des Peintures fait usage du mot « allégement » (dans la tradition, il y en avait divers degrés dans une nomenclature), il s’est agi ici d’un parti-pris esthétique radical.

Deuxième remarque : Le C2RMF fait remonter l’approche ‘technoscientifique’ de l’Art à 1913 pour identifier des peintures anciennes. À partir des années 1930 avec Helmut Ruhemann (1891-1973), on a soutenu, d’abord dans les pays anglo-saxons, que les rayons X, puis l’imagerie technique sur une œuvre d’art étaient nécessairement visionnaires, révélant ce que l’œil ne voit pas ! Des réfractaires s’insurgèrent contre ce parti-pris ; la notion de psychologie de l’art restait prioritaire aux yeux de certains spécialistes français. Confer René Huyghe (1906-1997), et les propos tenus par Balthus (1908-2001) au cours d’échanges téléphoniques avec Raymond Mason et Leonardo Cremonini, au moment de la naissance de l’ARIPA[4] : – « Les restaurateurs, il faudrait leur couper les mains puisqu’ils sont devenus aveugles, mais ce n’est pas possible puisqu’ils sont dirigés par des borgnes avec l’œil sous microscope ! ».

Troisième remarque : Le C2RMF paraît avoir évolué en une seule entité (avec département recherche, département restauration, département restauration préventive), organe central et officiel de la ‘conservation-restauration’. – Il est légitime de s’interroger sur sa réelle compétence au domaine visuel. Les interventionnistes et leurs conseillers s’appuient sur le seul point de vue technique pour intervenir directement sur des chefs-d’œuvre. Ce, à ma connaissance, sans avoir jamais en amont des restaurations élaboré des analyses visuelles de la peinture de manière graphique, colorée, numérique et dessinée à la main. Il se pourrait que l’approche élémentaire et fondamentale de l’art visuel, ce que nous nommons aussi « sens de l’Art », soit inconnue de ceux-là même qui décident et interviennent.

Quatrième remarque : On s’attendrait dans un article scientifique, publié sous label du ministère de la Culture, que les illustrations au paragraphe de présentation de l’œuvre soient montrées avec toute la rigueur et la fidélité nécessaires pour permettre une opinion rationnellement fondée. Or il y a de quoi s’interroger... Dès lors, pourquoi ne pas prendre le temps d’aller aux racines optiques de l’image, à l’aspect vrai ou faux d’une telle mutation ?

3- Reprenons l’investigation visuelle

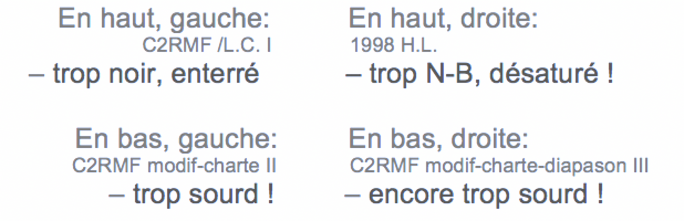

Voici un premier comparatif (cf. article publié le 30/04/2024 en lien) ; il est peut-être déjà révélateur ?

Agrandissement : Illustration 3

D’emblée, cinq observations ou interrogations préalables :

1) Pourquoi l’appellation « avant intervention ; après intervention » ? 2) Pourquoi n’est-ce pas le même photographe dans les deux cas ? 3) L’éclairement au moment des prises de vue est-il similaire ? 4) Le cadrage avant comporte une bordure garantissant l’intégralité du tableau hors cadre ; celui d’après ne la garantit pas, à gauche apparaît une lisière non peinte... 5) Il est incompréhensible, d’un point de vue rationnel, que les deux clichés ne soient pas, rigoureusement, de la même taille (cf. les deux détails ci-dessus en copie d’écran), ce qui établit clairement un écart dans la conjugaison entre les états de prise de vue.

Anomalie ou biais volontaire : les deux clichés ont la même largeur, certes, mais celui de droite escamote par sa taille le protocole technique élémentaire entre deux semblables. La base de comparaison n’est pas la même.

Enjôlé par l’érudition objective de l’article qui introduit à ce premier visuel comparatif, le lecteur suppose que les illustrations sont du même tonneau.

Soulignons un autre aspect. Le mode de présentation des images a aussi un effet psycho-physiologique : il peut entraîner le lecteur à être subjectivement convaincu que l’image de droite est meilleure... puisqu’elle est non seulement plus lumineuse (avec colorants), mais aussi plus grande (en avancement). Dès lors, il est probable que le lecteur va préférer l’image froide après intervention à celle comme fanée, dite d’avant intervention. Mais cette façon de présenter un document de référence favorise sournoisement une certaine réaction mentale. Car, conditionné par l’étalage d’une érudition à laquelle il semble normal de faire confiance, on agrée un état de fait.

– Par ailleurs, constatons l’impossibilité d’un recoupement rigoureux, au pixel près.

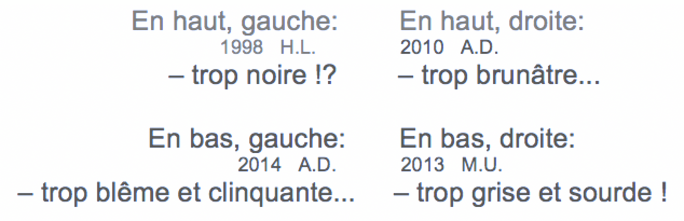

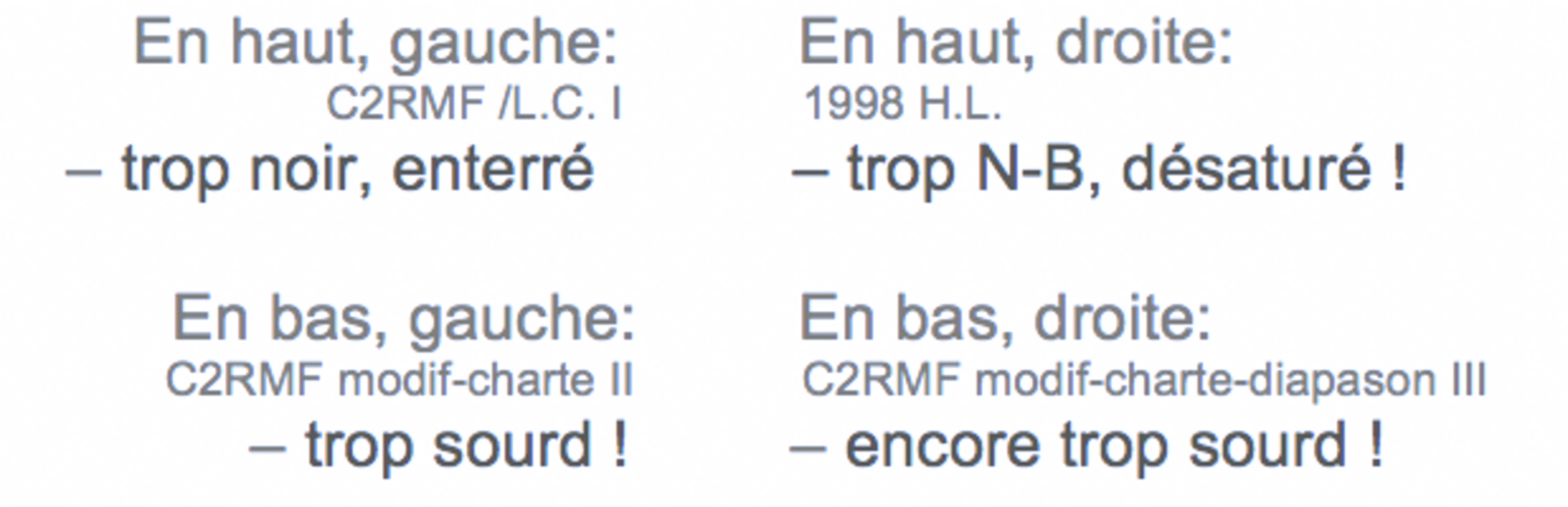

Cinquième remarque : Intrigué par la présence d’une charte de couleurs, mire[5] à droite du tableau avant, nous allons l’analyser... pour interroger ce principe d’un diapason optique 24 couleurs – puisqu’il est proposé dans l’article ‘scientifique’ publié sur le site Louvre et... laissé à l’appréciation du lecteur :

Agrandissement : Illustration 5

Ci-dessus, un ensemble de trois images de référence permettant de s’interroger sur les couleurs réelles du tableau. Au sommet de cet ensemble composite (partie haute), reprise en copié-collé du tableau de La Liberté publiée dans l’article du C2RMF. Elle est donc fidèle en notre montage. Et là, on s’interroge aussi. – La peinture originale était-elle vraiment si sombre avant restauration ? – Dans le corpus des Delacroix, il y a effectivement certaines scènes peintes en climats sourds, pré-nocturnes. Œuvres où le peintre s’adresse à l’expérience de ceux qui vivent et savent qu’en pré-crépuscule, l’effet coloré se fortifie, et aussi qu’une lumière forte décolore, etc. Mais, en l’occurrence, pour cette scène d’un jour de Juillet 1830, chez un tel coloriste, cette atmosphère paraît peu vraisemblable, voire surtout désagréable... Et comment imaginer le succès universel d’un tel tableau si, véritablement, il correspondait à ça ? Dans l’article en ligne l’aspect plus que fané du détail des bâtiments du Paris en révolte paraît peu crédible (partie basse, centre).

Essentiellement, ensemble et détails ne renvoient-ils pas, plutôt, à une vision de ‘gardien de nuit’ en éclairage minimum ? – Mais là n’est pas le sujet premier de notre enquête.

Dans le registre du dessous (partie basse, droite), nous savons par exemple qu’une ‘charte de couleurs, mire diapason optique 24 couleurs’ est utile pour une restitution conforme. Elle est certes d’usage assez technique, voire rébarbatif pour les prises de vue numériques de qualité.[5] Mais elle est souhaitable, nécessaire pour le bon repérage clair-obscur et chromatique en lumière réfléchie. Or, en ce cas, et surtout ainsi exposée, elle peut intriguer...

En bas (à gauche), nous présentons l’élément témoin en grande taille – la charte de référence et de convention pour la haute-fidélité optique d’une œuvre d’art – (N-B. notre réglage, sur un écran mat dont le point blanc cible est à 5082, étant très légèrement saturé à cette échelle).

En bas (à droite du registre) figure une image de forme carrée agrandissant ‘3fois’ un détail de l’arrière-plan à droite, avec un référentiel attenant. Remarquons que la mire proposée par le C2RMF est doublée de 3 pastilles rondes et d’une échelle de gris par blocs carrés. On est donc impressionné par le sérieux apparent. Mais là... – Une bizarrerie ne vous a peut-être pas échappé (cf. l’illustration comparative, ci-dessus) : cette charte de couleurs figure au côté du tableau avant intervention (cliché L. Clivet) mais ne figure pas à côté du cliché de l’œuvre après intervention (cliché Th. Clot) (!)

Sixième remarque : Poursuivons l’investigation sur une nouvelle image (détail bas de La Liberté, cliché L. Clivet de l’article du C2RMF). Cet élément composite va nous permettre d’aller encore plus loin dans l'examen et l’interrogation de possibles anomalies :

Agrandissement : Illustration 6

À première vue, le regardeur pouvait peut-être déjà avoir réalisé que la ‘charte de couleurs, mire diapason optique 24 couleurs’ (avec éléments d’échelle de gris complémentaires) sonnait assez bizarrement... Pour une meilleure prise en considération, le détail en situation a été agrandi 3 fois afin de bien visualiser la mire en corrélation avec le tableau. – Il se trouve que, dans la partie basse de la composition, le peintre a joué avec des blancs et leurs contrastes foncés. – Posons donc une hypothèse : se pourrait-il que le blanc de la charte ne corresponde pas au jeu logique des blancs de la peinture ? En agrandissant le détail précédent de la mire encore par ‘3fois’ que voyons-nous ? – D’abord un effet de flou peu artistique. – Pixellisation mauvaise ? – Poursuivons. En poussant encore plus loin l’observation pour mieux apprécier la morphologie du cercle, on constate que la pastille blanche est légèrement rognée à gauche. Donc, soit la pastille était sous une bande latérale et périphérique noire au moment de la prise de vue (ce qui et peu vraisemblable) ; soit... le cercle rogné à gauche, ainsi que la charte 24 couleurs, à laquelle elle paraît liée, sont des pièces rapportées par montage sur écran. (!?)

Posons maintenant une hypothèse complémentaire. Nous allons essayer de voir si l’ensemble (pastilles et charte 24 couleurs) a servi effectivement à régler la conformité couleur à l’œuvre photographiée alors qu’un biais possible s’établissait.

Agrandissement : Illustration 7

On a pu observer (cliché de gauche L. Clivet) que la charte est probablement trop blanche, trop grise et d’un gris-noir-anthracite relativement douteux. Essayons sur un vaste détail (présenté à gauche) une correction couleur plus en conformité avec la charte. Si l’on prend en considération cette mire couleur adjointe aux cellules carrées et rondes, voici l’application possible d’une correction relativement juste : le résultat est l’image de droite (voir ci-dessus : la scène est plus claire, plus chaude et plus colorée). Ce qui produit un aspect bien meilleur, mais encore un peu décalé par rapport à l’ensemble du Delacroix avant restauration.

Ce résultat confirmerait l’hypothèse avancée plus-haut d’une pièce rapportée par montage sous un ‘bord tournant’ noir. Mais ce réglage, en meilleure conformité à partir de la mire 24 couleurs exposée dans l’article en ligne, n’est pas encore en harmonie exacte avec l’œuvre de Delacroix avant restauration.

– Poursuivons donc encore l’ajustement à partir d’une meilleure conformité au diapason :

En prenant davantage les réalités couleurs de la mire étalon comme référence de correction, on va s’apercevoir qu’elle est probablement fort mal reproduite ou transposée (dans cet article sur le site officiel). Tant d’écarts laissent perplexe !

Septième remarque : Les trois recherches de conformité qui nous ont occupés sont laissées à l’appréciation du lecteur car aucune indication de réglage de la température couleur de l’écran n’est indiquée techniquement. – Un nouveau biais pour suggérer que tout est relatif ?

Néanmoins, approfondissons notre enquête. On pouvait constater dans les agrandissements successifs que les noirs et les foncés étaient incorrects par rapport à la donnée anthracite de l’échelle de gris. De même, une impression de désaturation générale de l’ensemble des colorants de la charte y était perceptible malgré sa petite taille. Donc, en poursuivant une correction chromatique et d’intensité des gris, le résultat devient tout autre. Dans l’image composite ci-dessous, nous nous retrouvons avec trois états d’intensification progressive du même Delacroix ; La Liberté guidant le peuple remonte ainsi en couleur et en vérité.

Agrandissement : Illustration 8

Le résultat de cette remontée en couleurs confirme, hélas, que l’exposition de la charte de couleurs n’est guère utilisée correctement ni traitée avec rectitude comme illustration de référence d’un tel article !

Trois anomalies sont dès lors bien notables : 1) un décalage optique d’échelle entre les deux reproductions comparatives ; 2) une disparité clair-obscur entre la charte de référence et l’illustration publiée comme témoin de l’état avant restauration ; 3) une non-conformité chromatique, par biais divers et manque d’informations quant à l’élément diapason.

Huitième remarque : Dans le cadre d’un article à prétention scientifique, destiné à offrir au public une information sincère et précise, et surtout si l’on considère l’importance d’un évènement impliquant La Liberté guidant le peuple, on était en droit de s’attendre à plus d’honnêteté et bien moins d’approximations...

__________

——

3- Élargissons l’approche à la conformité picturale

Nous allons maintenant examiner l’aspect général des clichés proposés sur le site du musée du Louvre avant restauration. La conformité à l’œuvre de Delacroix ne paraît pas être la règle... Et pas davantage qu’à la septième remarque, pour la consultation, aucune indication de réglage n’est indiquée techniquement : température couleur de l’écran et diapason des couleurs. – Pourquoi ? La reproduction d’une œuvre d’art à l’époque du numérique est-elle laissée à l’imprécision, à l’arbitraire ?

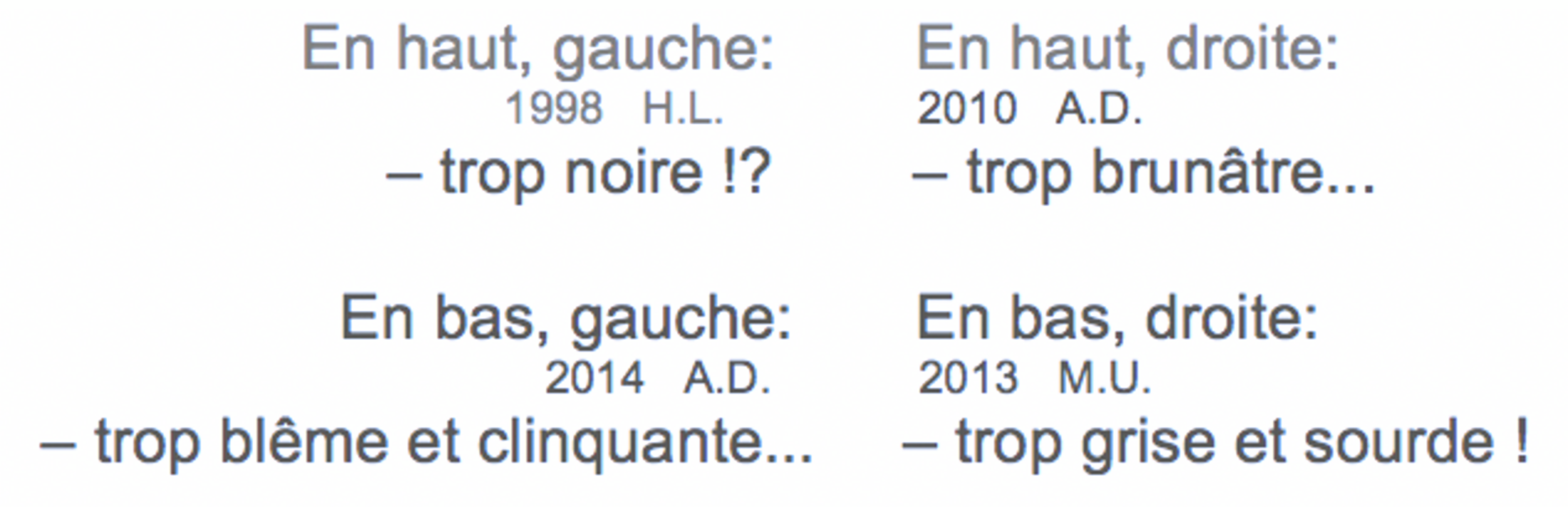

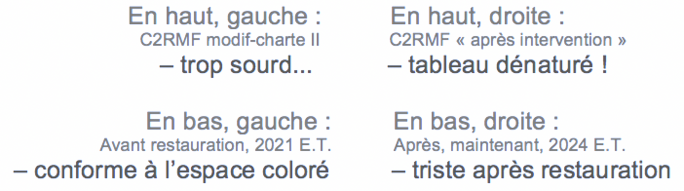

– Question à conjuguer plus largement. Voici divers blocs de quatre visuels (copié-collé, témoignage) de La Liberté guidant le peuple avant restauration, en circulation sur Internet [6]:

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Ces prises de vue interrogent sur une certaine qualité de sérieux et de fidélité à l’original peint. Or leur disparité étonne :

En haut, à droite, le détourage blanc autour du cadre fait disparaitre la référence rouge des murs des salles Mollien ; rouge bien connu des visiteurs du Louvre !

En bas, à gauche, le rouge du mur est bien présent autour du cadre, mais ce n’est pas le bon rouge. Il paraît décalé en couleur, et en désaccord avec la coloration du drapeau.

Par ailleurs, en bas, à droite, la lourdeur grise du cliché est tout aussi fourbe. On se perd en conjectures ! – Comment, pourquoi ?

Chaque élément proposé ne crée-t-il pas une part d’insatisfaction... un désir légitime de restauration ?

Agrandissement : Illustration 11

Sur l’ensemble de photos ci-dessus, l’image au centre, même sans bordure et simplement d’une meilleure conformité à la peinture de Delacroix telle qu’elle était avant restauration, tranche sur les autres par son harmonie spatiale, aérienne, ses effets de volume, de relief, d’élan, et même de vie.

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

– C’est l’occasion d’observer que cet ensemble de variations en gradation jaune semble exprimer une intention : susciter par la lumière, la couleur et la sensation d’un surgissement de vie sur fond de mort. Le contraire de ce qui émane de l’œuvre après restauration.

Si le Louvre avait respecté, dans son intervention, l’élan ascendant de la couleur, l’effet luminescent du jaune doré rayonnant sur fond de ténèbres, on aurait évité cette chute dans le chromo – cette image froide, altérée, dénaturée, pour couverture de magazine.

Avec ou sans cadre, avant la restauration de 2023-24, La Liberté guidant le peuple s’affirmait comme le contraire d’une mauvaise reproduction numérique couleur. – La composition pyramidale de Delacroix ne se résumait pas à la platitude d’une forme géométrique dépourvue d’atmosphère et d’aura... C’est-à-dire que nuages, poudre et fumées participaient d’un vaste enroulement énergétique où les raccourcis du dessin dialoguaient avec la couleur atmosphérique pour exprimer chaque articulation de l’humain en révolte. Par exemple, la femme mourante en bleu, au foulard rouge, qui se redresse dans un mouvement en relais avec la jambe droite de Gavroche, formait une construction spatiale complexe, en consonance avec les dépôts de lumière chaude sur les morts du premier plan.

En fait, ces harmonies sont subtiles et sujettes à pertes irrémédiables dès lors que l’œuvre picturale est considérée seulement sous l’angle de la lisibilité, iconographique mais non atmosphérique.

Agrandissement : Illustration 14

Au nom d’une obsession pressante de lisibilité, le fractionnement en ‘bleu blanc rouge’ ruine l’atmosphère chargée d’intentions sensorielles et sensibles, donc de liens entre les êtres. Or comme nous l'avons vu ci-dessus, en y greffant une cinquième image (plus conforme aux intentions spatiales et colorées du peintre), une spirale aérienne animait le chef d’œuvre avant restauration et constituait sa réalité formelle cachée :

Agrandissement : Illustration 15

Agrandissement : Illustration 16

Agrandissement : Illustration 17

Au final, que révèlent encore ces deux duos comparatifs de clichés du Louvre ?

Si l’article du C2RMF avait publié les images comme dans la formule du haut, avec un minimum de rigueur scientifique, est-il sûr que l’état d’avant restauration de La Liberté de Delacroix aurait été perçu comme plus détestable que l’état aprèsintervention ?

– Ce n’est donc pas « la forte oxydation des anciens vernis qui donnait l’impression que la tunique de la Liberté était uniformément jaune » ; ni même l’effet de clarté ou de luminance des glacis jaunes qui conférait une idée picturale de dépassement, voire surtout d’irradiance amoureuse, liens entre les parties d’un tout ; irradiance figurée par : laques jaunes, glacis, ou vernis jaune sur grisaille, (la sous-couche révélée maintenant par écorchement !). Mais alors, c’est la perte d’une certaine qualité de diffusion de la lumière picturale – expression d’un concept rendu visible – celui de La Liberté guidant le peuple...

__________

——

Image donc que seul Eugène Delacroix pouvait concevoir et réaliser ainsi, dès un projet mûri, pas à pas, dans l’acte de peindre.

À cet égard, la puissance d’aveuglement qui s’affirme dans certaines voix du C2RMF ne laisse pas d’étonner !... Et comment juger leurs écarts à la conformité, à la vérité artistique que nous venons d’observer dans les reproductions qu’ils livrent en pâture au public ?

Or les possibilités offertes par le numérique permettent une maîtrise virtuelle des apparences des œuvres et de leur transmission pour l’imaginaire. Ici se pose une question essentielle. Comment admettre qu’avec si peu d’exigences de conformité à l’original peint, on nous mette devant ce fait accompli « après intervention » ?

Le merveilleux état de conservation dont témoigne encore le cliché en bas, à gauche, nous donne du chef d’œuvre de Delacroix une image bien plus vraie et bien plus forte que celle, appauvrie, résultant des interventions délétères orchestrées par certains décideurs. Nous devrons néanmoins nous contenter pour toujours de cette pâle image exhibée en 2024 au musée du Louvre. C’est stupide et irrémédiable.

– Honte, maintenant, à ceux qui sont complices d’y avoir touché !

Etienne TROUVERS, 4 juillet 2024

fondateur, avec l’amitié de Jean BAZAINE, de l’ARIPA

Agrandissement : Illustration 18

État conforme à mes yeux d’artiste visuel face au chef-d’œuvre,

avant ‘restauration’

_____

notes :

1- Élément de référence sournoise :

https://c2rmf.fr/actualite/la-liberte-guidant-le-peuple-e-delacroix-etude-et-restauration

2- Texte de réflexion 1 /2 : sur Mediapart, pour les liens en notes et commentaires :

https://blogs.mediapart.fr/etienne-trouvers/blog/180524/restauration-ou-taxidermie-de-la-liberte

3- Entre 1985 et 1987, nous avons été témoins (avec photographies à l’appui) de la pose de deux ou trois couches épaisses de vernis dans les Salles Mollien, dans la poussière du public passant... Un travail systématique sur tous les tableaux sans précautions particulières. La personne qui a piloté ce sur-vernissage systématique, est devenue directrice de l’Institut français de Restauration des œuvres d’art (l’IFROA) !

4- Jusqu’à la naissance de l’idée de l’Histoire de l’Art internationale dont le couronnement est l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) la France affirmait sa doctrine de l’allègement modéré des vernis. Mais la campagne idéologique et la doxa des couleurs retrouvées autour du nettoyage de La Chapelle Sixtine a eu, comme répondant, la métamorphose du grand Véronèse. A partir de quoi la France a perdu son attitude nuancée en ce domaine : ARIPA, premier dossier de presse (sept. 1992)

https://bit.ly/etienne-trouvers-ARIPA-premier-dossier-de-presse

5- La mire 24 couleurs « COLORChecker /classic » (déposé X-Rite) fut créé en 2010 comme référence visuelle des couleurs pour photo numérique, impression en art graphique et calibrage pour les films en numérique (RVB). Malheureusement, cette charte s’avère d’un usage si complexe au repérage par carrés aux couleurs composites, alors que le principe d’une échelle de gris Kodak avec les couleurs primaires Cyan Magenta Jaune Noir (CMJN) permettait un repérage relativement plus rapide, à l’œil humain, en présence d’aberrations en dominante et température de couleur sur gris neutre et blanc.

6- La Liberté guidant le peuple, site du musée du Louvre :