Suite du 1/3 :

https://blogs.mediapart.fr/etienne-trouvers/blog/180125/1-3-regard-sur-un-pictocide

_______

_

3- Interrogation sur la modification dégradante du format :

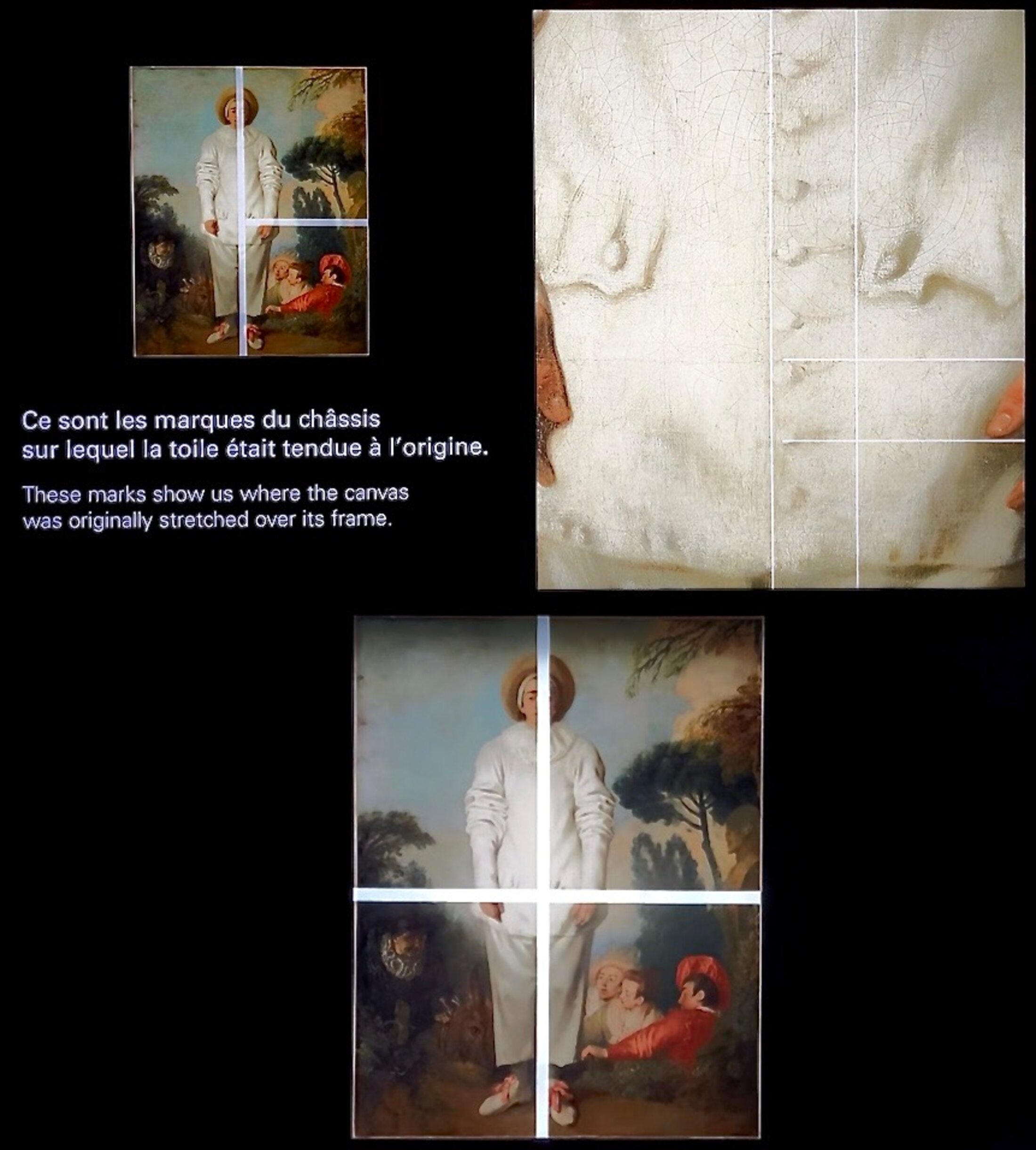

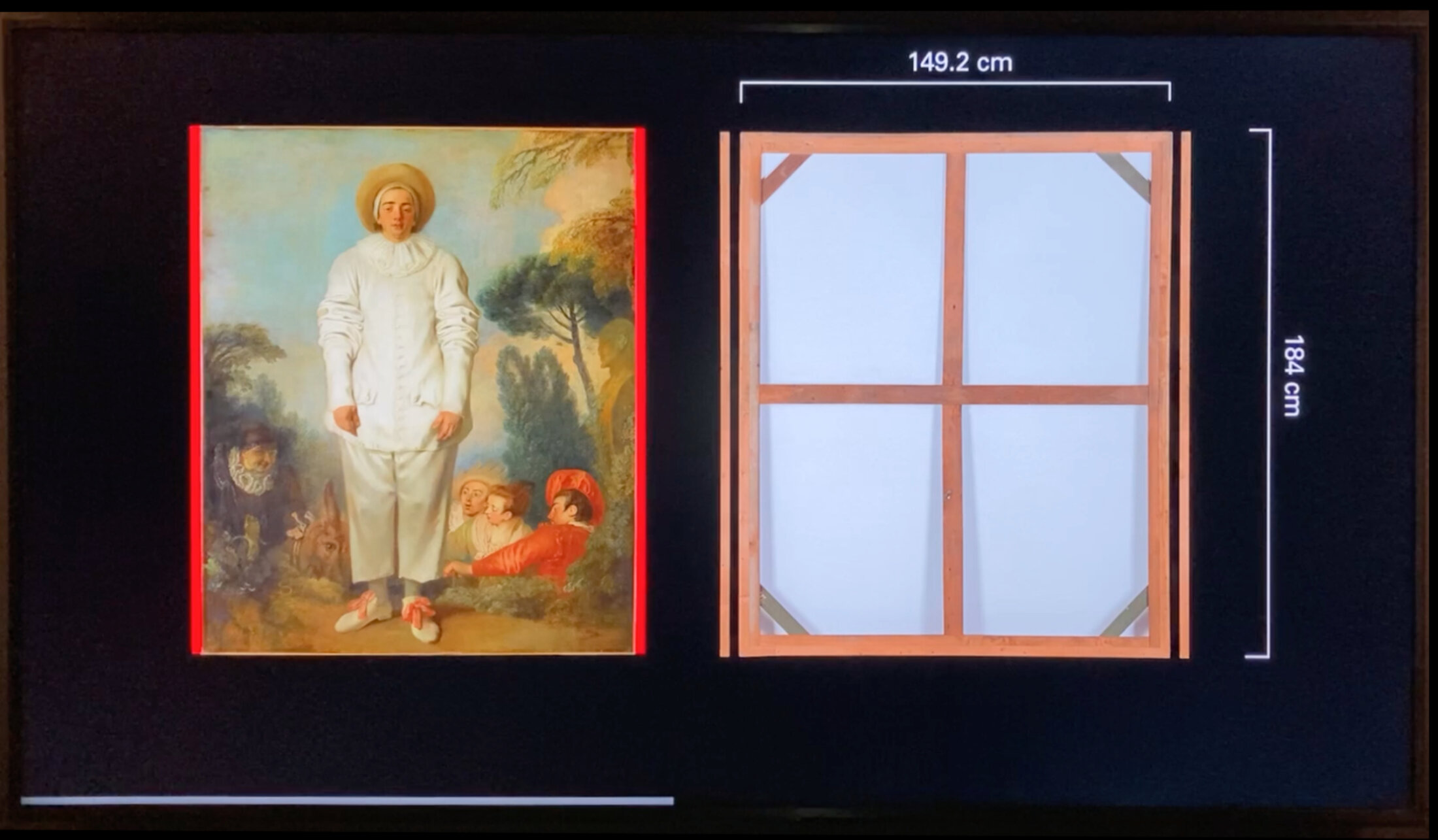

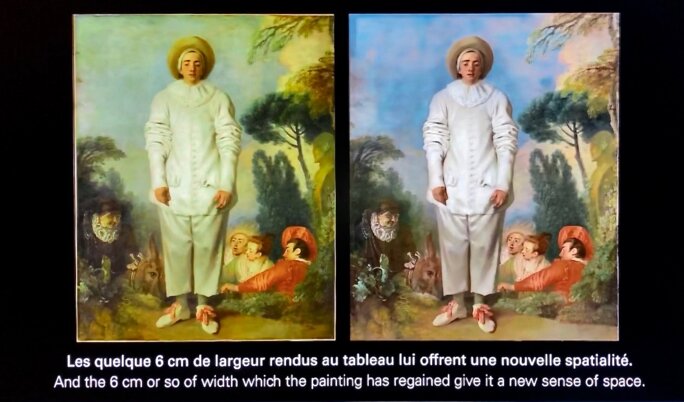

Une des règles de la composition artistique picturale est l’interaction entre l’expression du sujet et le format choisi. Ce sont quasiment des formules géométriques ou architecturales (plus que des ‘charpentes’) qui permettent l’établissement d’un parcours de l’œil afin de construire une visibilité captivante. Dès lors les propriétés d’un rectangle approprié sont dignes de respect puisqu’elles sont un élément fondamental de la création d’un maître. En l’occurrence, la surface d’inscription de ce tableau était un format dit Figure – association de deux rectangles d’or (dont la principale propriété est que la moitié de la longueur correspond à la section d’or de la largeur). D’où une certaine détermination harmonique que le cadre ancien magnifiait :

Agrandissement : Illustration 1

Notons, dans cette démonstration, que la bande blanche périphérique (tableau de gauche) comporte des signes au crayon pour le repérage ; ces indications pourraient servir à la rectitude de composition d’un maître. En l’occurrence, la perfection de cette construction est Chef-d’œuvre. Watteau rend figurative une logique géométrique de la manière la plus élégante possible.

Par ailleurs, on peut remarquer, aussi, que l’ornementation du cadre ancien (d’origine ?) indiquait l’excellence de ce type de rythme doré. Jusqu’à 2022, dans le détail de cette mise en forme, outre le petit carré qui englobait les trois comédiens complices, on pouvait découvrir une ligne stratégique et signifiante sur la section d’or : celle qui va de l’œil de Crispin, à gauche, est tangente à la veste du Gilles, pour rejoindre le socle du Satyre (entre le végétal et le sculptural). Or tout cela n’est plus ! [6]

Si, à partir de la médiane horizontale du rectangle d’or initial (établissant le format), on regarde le carré gris et sa moitié, la part blanche du Gilles et celle du végétal en découlent ; c’est un fait certain et parfait qui n’avait pas à être remis en cause. A contrario, les traces anciennes du châssis (évoquées depuis 2010[7]) relevées dans la vidéo à l’exposition-dossier – comme probantes – peuvent correspondre à un travail premier d’élaboration, chose fréquente surtout chez un grand peintre formé par Gillot à la décoration de théâtre où ce type de moyens géométriques est nécessaire pour des formules d’agrandissement, de diminution et de recentrement pour être mis en scène.[8]

Nous pouvons déjà affirmer en insistant sur ce détail de métier, que c’est non compréhension du sujet, celle de l’évocation figurée et plus que centrale d’un être spécifique, nommé ‘Le Gilles de Watteau’.

Tableau bien transmis jusqu’à 2022 – composition bien établie comme authentique – et format parfait pour évoquer le sujet :

- celui d’un être suspendu, comme en lévitation. Quelques idées poétiques pouvaient faire apparaître celle du comédien qui doit dépasser son trac, puis monter sur scène... un ‘sacré de l’être’ peut-être à l’image de l’axe d’une toupie claire sur un trampoline, etc. Ceci étant figuré, aussi, par les plis en ressort des manches trop longues et du pantalon trop court. Or de telles impressions, plus ou moins imaginaires, disparaissent par l’élargissement présent en un rectangle absurde qui a demandé par ailleurs des bricolages sur un autre cadre rocaille d’un goût moins fin et approprié.

– Allez comprendre pourquoi le Louvre – à l’occasion d’une restauration superflue – s’en est pris aussi au format, histoire d’élargir sa surface d’inscription !

Le Gilles de Watteau était le portrait de l’Artiste (avec un grand A) car fort de ses deux caractères : transcendance et immanence. L’évocation du clown blanc, du mime, est signifiée dans l’exposition-dossier par une présence cinématographique (influence, réplique ou notoriété). Nous la complétons, pour faire percevoir ce fait de présence particulière, par le film French Cancan de Jean Renoir dont le personnage du ‘Pierrot siffleur’ ponctue les épisodes du scénario. Car c’est aussi l’idée d’une dimension aérienne de l’être ! On y voit, nettement, une personne qui va grandir – verticalement – poussée par son devoir d’apparition sur scène.

C’est possiblement une reprise de l’idée – d’élan vertical effectivement perçu – donnée à voir par Jean Renoir, en lien avec le génie du célèbre Watteau...[9] Un autre fait de cadrage du sujet et du format, au sens large du scénario, lié à une expérience visuelle.

Cet élément cinématographique et culturel ne pouvait pas ne pas figurer à l’exposition-dossier à moins de négliger un parti-pris formel ; il se pourrait que ce soit, dans cet événement à la petite chapelle du Louvre, un biais cognitif niant la réalité sensible de l’expression artistique en ses moyens de représentation.[10]

Faut-il rappeler une des règles de la visibilité, fondamentale aussi en Art ? – « Je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. » Blaise Pascal, Pensée (1669)

Voyons en l’illustration (ci-dessous), un possible rapprochement de sens entre une image fixe célèbre et un arrêt sur image d’un film fameux. Cet exemple comparatif pourrait être éloquent et significatif pour préciser l’intentionnalité bien décalée des décideurs sur ce Watteau respectable :

Agrandissement : Illustration 2

Dans un paysage ‘urbain’, le chant sifflé d’un Pierrot/Gilles emplit tout l’espace d’un vibrato plus que singulier ; image sublime du génie de l’Artiste vu en termes d’essor vertical, et de plénitude en mutation dans un décor de théâtre peint.

_________

_

3bis- Voyons maintenant comment est présenté ‘le fait accompli’ de modification formelle :

Agrandissement : Illustration 3

Dans la vidéo de l’exposition-dossier, des traits horizontaux sont tracés en simultanéité. Problème manifeste entre le tout et le détail, les lignes de démonstration ne sont pas situées au même niveau : le trait gras horizontal (censé représenter la trace d’un ancien châssis (du XVIIIe ?), est plus haut dans l’ensemble que les traits maigres dans le détail (cf. le trait tangent à la base du pouce et la place de la main sous le trait gras).

– Anomalie, erreur du graphiste ou indifférence à la nécessité de rigueur pour communiquer autour de l’art ?

Notre observation n’est pas futile puisque la revue Techné (organe du C2RMF) insiste et reconstitue virtuellement une hypothèse de caractère ‘scientifique’ à ce propos. – Il se peut donc aussi avec cet exemple qu’une animation du Louvre avec des images virtuelles erronées en arrive à s’imposer, désormais, comme une autorité dogmatique absolue !

– Percevons mieux le raisonnement :

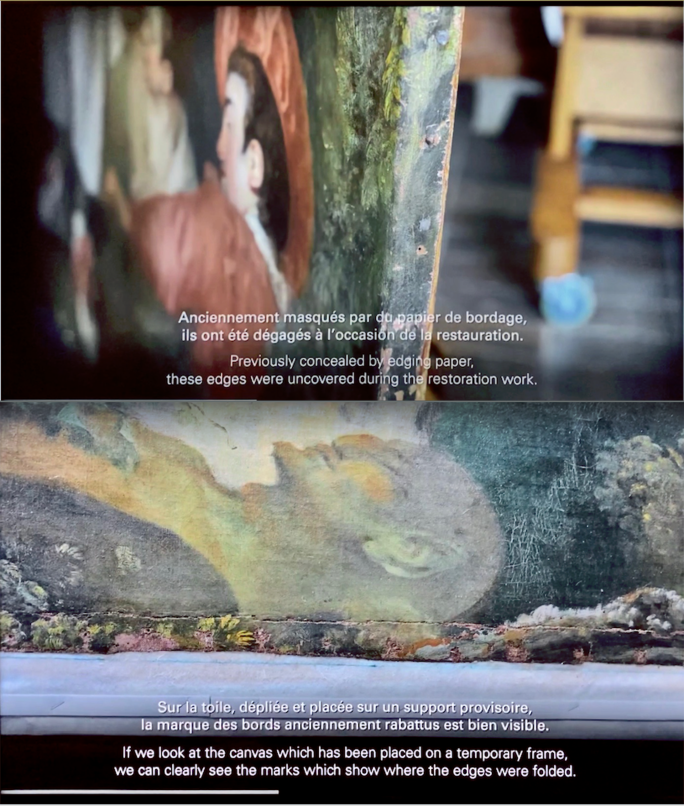

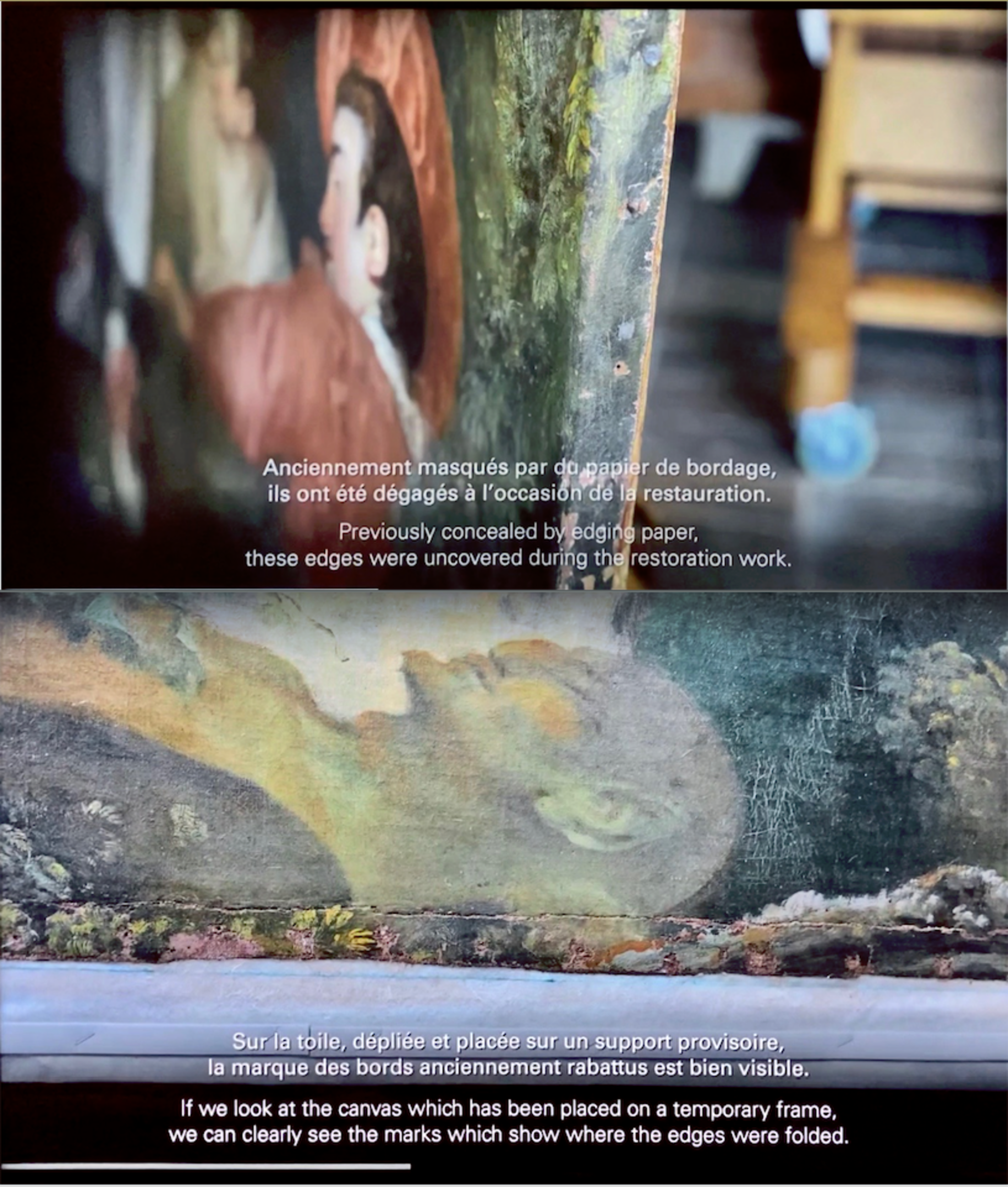

Agrandissement : Illustration 4

Cet agrandissement latéral est justifié par la présence de motifs peints sur les bords repliés, dégagés du papier de bordage, « rabattus [...] bien visibles. » ?

– Comme évoqué, le tableau a été découpé dans un format plus large pour resserrer la composition en format Figure, choix inventif lors de la création artistique. Dans l’image du dessous, regardons attentivement cette bande dépliée horizontale. N’est-elle pas plus contrastée que le socle, le cou et le visage du Faune (avec glacis) ?

Agrandissement : Illustration 5

– Certes, il se peut que cette bande de ‘3cm’ ait été allégée de son vernis (précédemment ?). Aucune information à ce sujet dans le rapport en ligne du C2RMF.[11] Mais, une autre hypothèse est plus vraisemblable : il s’agit d’un autre état, brut – a la prima –, c’est-à-dire, avant la phase finale d’un travail de coloriste... Car Watteau ne paraît pas y avoir encore modulé sa peinture par glacis et vernis colorés – grandeur et raffinement des maîtres d’antan !

Il y a effectivement deux niveaux de finitions, ce qui corroborerait aussi le fait que le format Figure tient, formellement, du projet lui-même (de Watteau ?) ; et donc que ces centimètres carrés de toile en plus, dépliés à l’occasion, ne sont nullement utiles à la composition finale du tableau.[12]

Par contre, toutes ces opérations ont-elles fait l’objet de recherches plus approfondies en datation de vernis d’origine, de traces d’ADN, ou d’empreintes digitales dont celles de Jean-Gabriel Goulinat (restaurateur en 1952), voire surtout celles d’Antoine Watteau ?

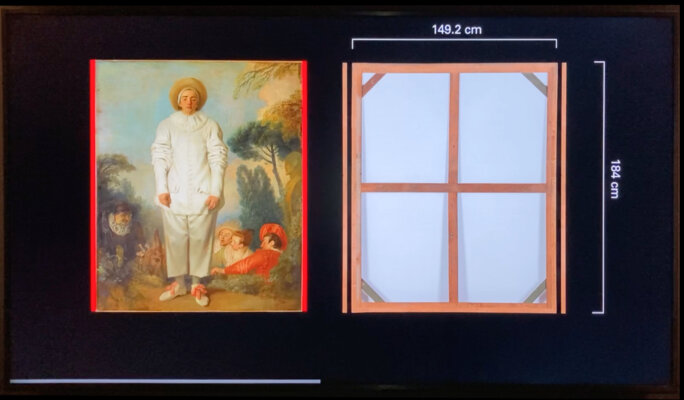

Agrandissement : Illustration 6

Cette animation visuelle de la vidéo nous montre l’agrandissement latéral par bandes rouges et une démonstration similaire à partir d’un châssis neuf. Mais les parties repliées en haut et en bas figurent-elles aussi avec des traces de réalisations peintes ? – Non.

– Dès lors, pourquoi tant de déballages à cette occasion ? Est-ce pour fasciner ? Pour faire de l’effet ? Là aussi pour nous berner avec les moyens à leur disposition pour la Com ?

Disons plus simplement les choses. Antoine Watteau a manifestement conçu son tableau par choix créatif et sensible. Il figure, poétise et donne à voir autrement que par le système décimal ou la prédation de l’érudition livresque en art visuel...[13] Ajoutons qu’il n’est guère scientifique de raisonner exclusivement en système métrique pour une œuvre du XVIIIe. Par contre, c’est sûr, les hommes de métier pensaient en proportions – avec compas et cordeaux – pour l’effet à produire.

– Mais, dès lors, le pouvoir des ‘spécialistes de Watteau’ sur l’Art au musée est mal fondé d’autant plus que rien n’est dit à ce sujet. Nous avons à faire à des arguments d’autorité. Et, en l’occurrence, les multiples examens du C2RMF présentés ne sont pas convaincants. Nous avons désigné, jusqu’à présent, certaines démonstrations prétentieuses fort inquiétantes.

_________

_

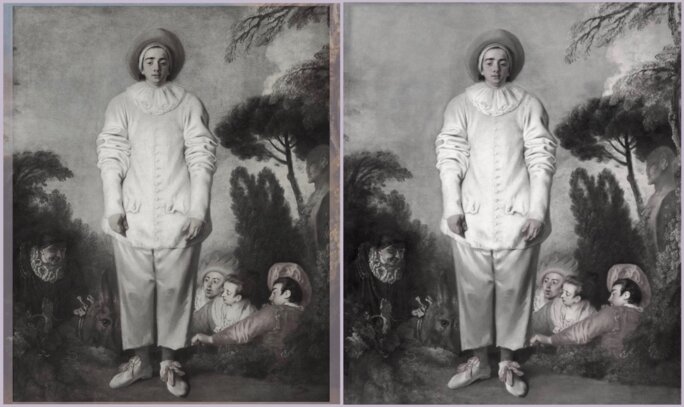

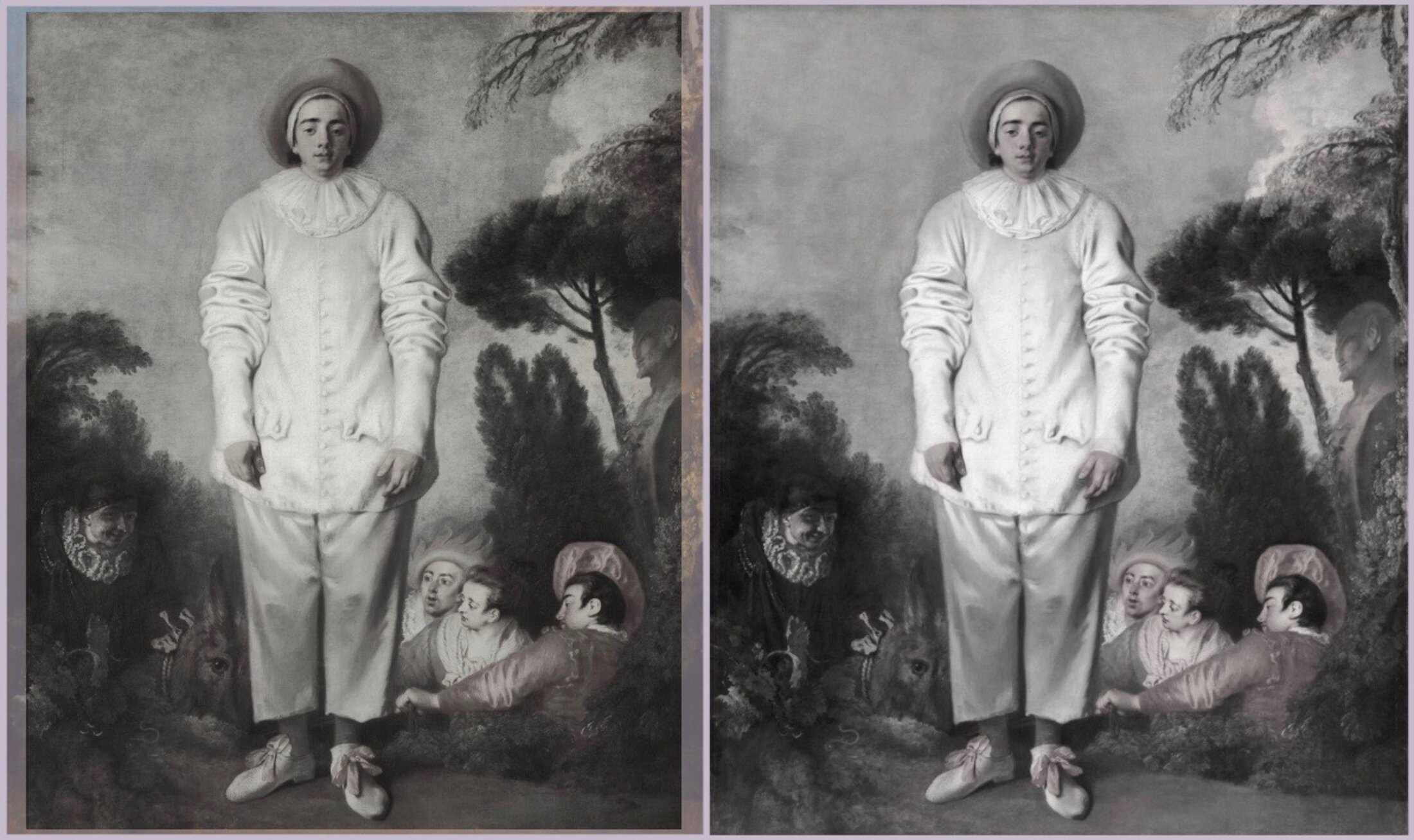

3ter- Tentons de percevoir, en une comparaison N&B, la part d’énergie perdue :

Agrandissement : Illustration 7

Dans cette illustration comparative, nous voyons que la part ‘hors d’échelle’ du personnage a changé. Dans le chapitre précédent, en couleurs, la mutation du climat général du tableau a été analysée. Il se peut aussi que ce soit l’intégration énergétique visuelle qui se lise, maintenant, en une largeur flottante... alors que le Peintre avait resserré le sujet en un format adapté pour produire un effet ascendant et aérien.

Or il y avait de l’air et même du vent dans cette peinture ; maintenant en 2024, il y a de la matière comme éclatée par des existences individualisées qui se moquent les unes des autres. Par ruse, les projecteurs à l’exposition-dossier font croire à des couleurs suaves d’origine ; une certaine fadeur moins informative qu’une photo en N&B ? C’est peut-être ce qui est appelé dans le jargon de l’histoire de l’art actuelle (qui ne pense plus en termes de dessin ‘aux trois crayons sur papier teinté’) : ‘gagner en lisibilité’ ? En fait, les équilibres clair-obscur qui reposent sur luminosité, contraste et dominante harmonique sont rompus. Tout y est en mots, sauf les nuances et l’élégance de la forme visuelle. Le chef-d’œuvre est donc, après restauration, défiguré.

Agrandissement : Illustration 8

La question de l’intégration énergétique du climat général d’un tableau des âges d’or de la grande Peinture ne paraît pas être bien mesurée dans l’optique présente du Département des Peintures du Louvre. Le tableau de Lancret (ci-dessus), présenté non loin du tableau livide du Gilles, tous deux sous projecteurs rassurants, pourrait être instructif. Ce petit tableau réplique à merveille au chef-d’œuvre du Gilles par l’apparition d’un autre ‘Pierrot’ en lumière diurne. Il a encore trois vertus :

- d’abord à petite taille il est, aussi, un format Figure. L’ironie de cette ‘réplique’ picturale est soulignée par le choix de l’éclairagiste sur le cadre (éclairage directionnel avec volets, comme sous scialytique) dans une muséographie ‘assurément’ soignée ;

- un travail de coloriste du XVIIIe en lien par le vernis blond-doré (avec l’âge d’or de la peinture à Venise), ainsi que les quelques Watteau ayant échappé au pictocide – puisque trop d’œuvres ont fait ou font l’objet d’une campagne de restauration-destruction ;

- toute la gamme du masqué et du démasqué, du retenu et de l’exposé se présente dans un état de grâce coloré, climat de lumière déclinante du jour ; jeu apprêté des apparences, mis en évidence par l’équilibre subtil entre bleu et doré, présentation d’acteurs de la Comédie italienne dont l’actrice de gauche – mariage du bleu-vert et du rose soyeux – et celle de droite en Arlequine – robe de losanges contrastés – formulent la quintessence d’un jeu de coloriste. Univers poétique et visuel d’une identité générale où le particulier de chaque couleur et les personnages dessinent ‘une cour’ autour d’un blanc nuancé de rose et de bleu, alors qu’existent aussi les accents noirs d'une profondeur de la vie !

Ce petit tableau de Lancret n’aurait-il pas été à méditer autrement que par le pouvoir des « mots sur la peinture" ? Cette seule question nous le ferait déjà ressentir comme un véritable joyau, une trace témoin, au musée du Louvre, à préserver dans l’avenir !

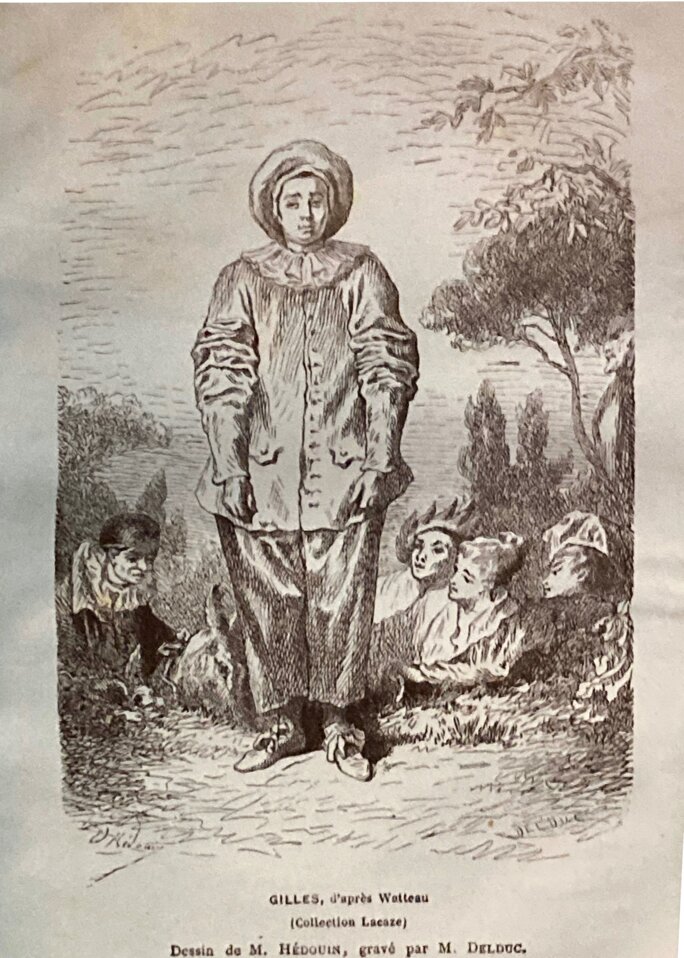

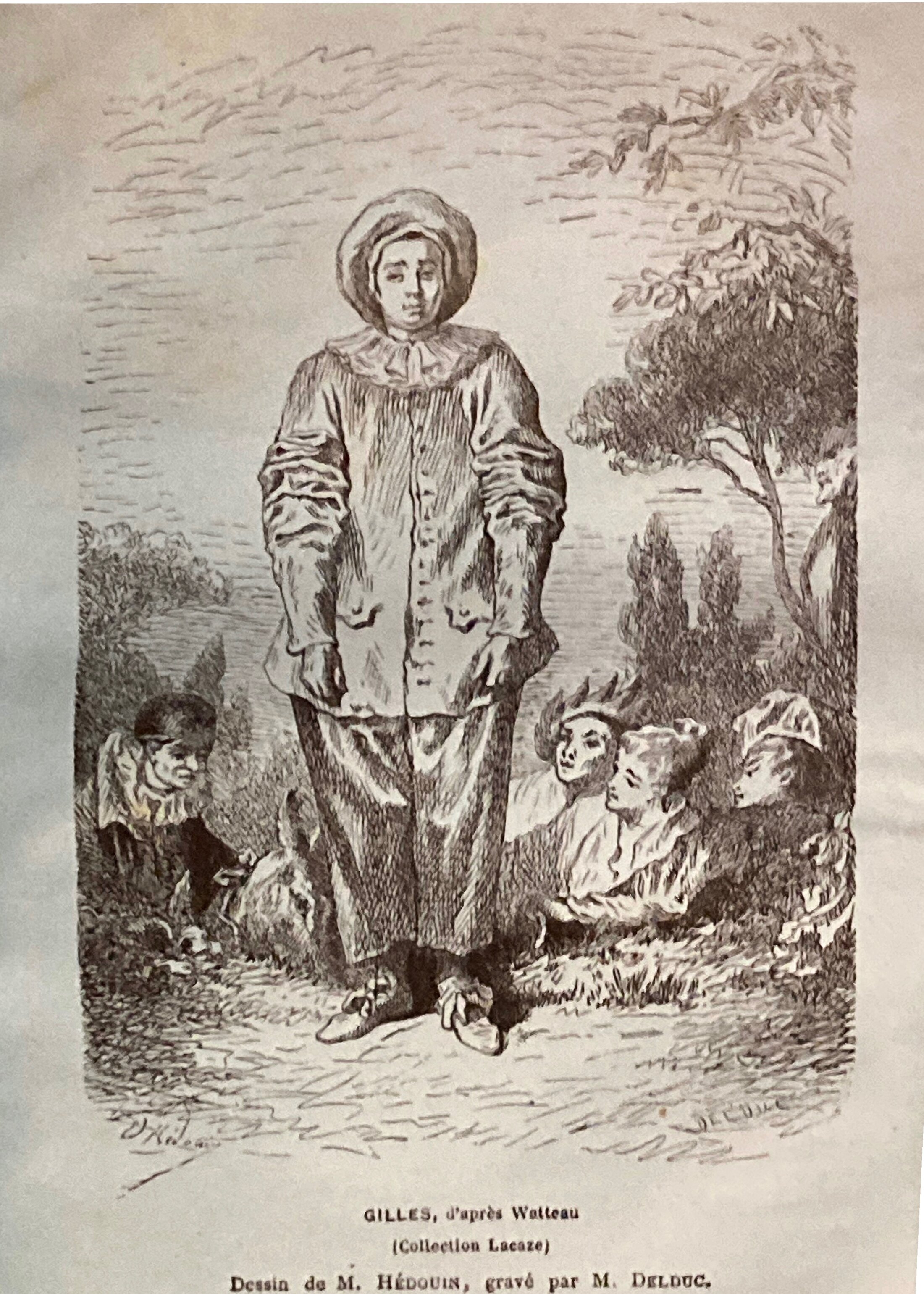

Agrandissement : Illustration 9

En couleur, nous avons déjà vu que les effets des interventions sur l’art ‘ancien’ peuvent être dévastateurs d’autant plus que ces choix sont irréversibles. Historiquement, ne reste que cette image à l’encre noire pour évoquer le souvenir de la grandeur du Gilles, aimé et admiré par les plus importants amateurs d’Art jusqu’à ce jour, funeste, de la restauration-manipulation. Or cette gravure suggère une largeur appropriée ; preuve que le sujet pictural de Watteau fut formulé pour s’inscrire dans une monumentalité verticale incontournable. Et c’est ainsi que ce chef-d’œuvre a été transmis dans l’imaginaire collectif depuis des siècles. L’estampe a été éditée en 1867 dans Paris Guide par les principaux écrivains de la France (collection privée Louis La Caze). – Intéressant !

Même en admettant le côté un peu bancal du dessin du graveur, en partie de mémoire (avant 1860 ?), et même sans bord tournant du cadre, c’est le témoignage esthétique allant dans le même sens que les représentations anciennes du Gilles. Le conservateur la montre dans l’exposition, en parle dans ses conférences et communications, mais ne paraît en tirer aucune preuve – visuelle et plastique – du premier état historique et « dernier état connu de l’œuvre à respecter » (cf. Charte de Venise). – Est-ce une sorte d’invisibilisation par le pouvoir de la parole ?

Dans une optique biaisée, certains conservateurs du patrimoine peuvent fasciner par leur érudition, tels des illusionnistes : leur présentation est sans réplique dans la mesure où, experts, fonctionnaires d’autorité et acteurs, ils peuvent escamoter un élément fondamental qui contrarierait leur choix. Aucun esthète ne peut admettre l’exercice de l’arbitraire sur une œuvre souveraine. Or il y a eu mutations ! Pourquoi ?

– Non regard volontaire ? ou occultation foncière ?

Il en a été ainsi, en 1990 au Louvre, de la clef de voûte d’une démarche très opérante et fourbe. Toujours cas d’école pour les conservateurs-restaurateurs et le pouvoir des musées sur le patrimoine collectif...

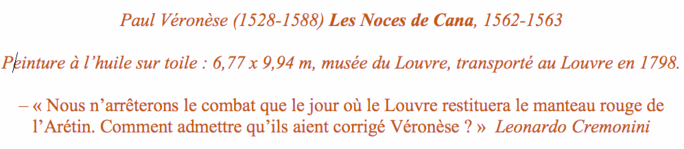

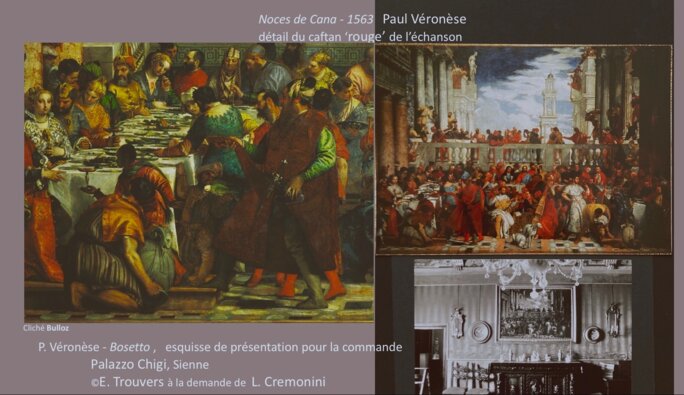

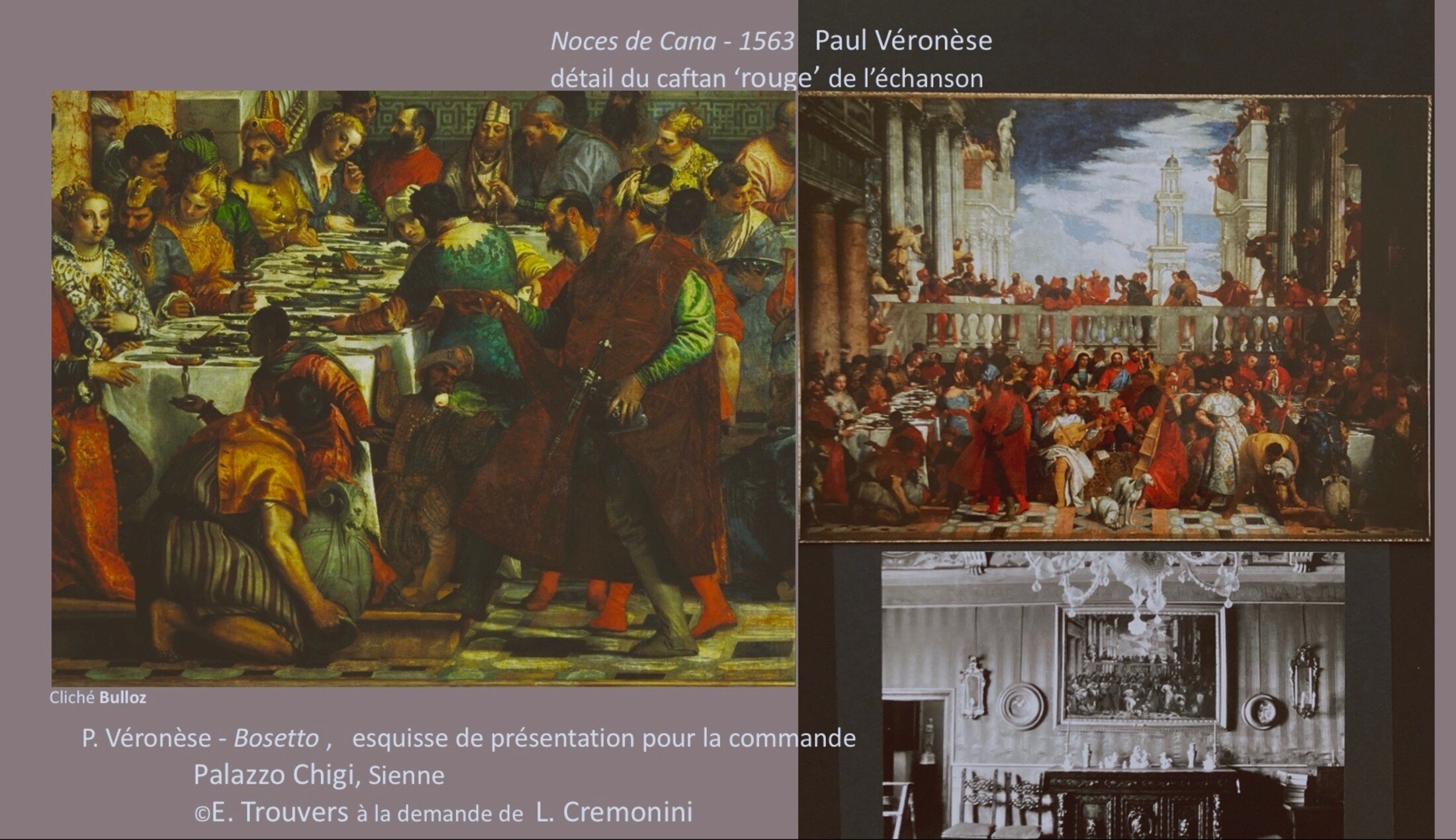

Comment, en l’occurrence, ne pas se souvenir de la ‘restauration en public’ des Noces de Cana de Paul Véronèse et de son ‘infaillibilité complète’ au Louvre ? Avec là-aussi un témoin des origines de la conception du tableau monumental – le bozzetto à la Chigiana de Sienne –, une œuvre incontournable et connue du principal décideur fut escamotée. Peut-être s’agit-il d’un processus mental qui va permettre l’exercice désinhibé de la 'conservation-restauration' et la non-critique (scandaleuse), comme il en est des modifications essentielles effectuées sur le Gilles de Watteau ? Se pourrait-il que l’on y rencontre des intentions assez similaires de celles toujours à la manœuvre dans le département des Peintures ? – C’est la tortueuse et malfaisante histoire du changement de couleur, de rouge en vert, du caftan au premier plan, dans le scénario des Noces de Cana ; modifications formelles du plus grand tableau à l’huile, en France, de la peinture ancienne.[14]

Agrandissement : Illustration 10

Objectivement, voyons ce comparatif couleur, le plus simple possible, en son devoir d’authenticité – avec cadre – et selon une attention sensible à la véracité harmonique. C’est bien un équilibre de couleurs, de températures et de justesse clair-obscur qui régnait à merveille avant le parti-pris intentionnel. Celui de modifier certains éléments constitutifs de l’art pictural. Nous le percevons d’autant plus que tout ceci s'effectue à l'aveugle. Que le Louvre actuel agit fourbement avec les quelques centimètres ajoutés en largeur ; ce qui amenuise l’élan de l’être et lui retire la belle singularité géniale d'un tel Watteau.

Avant 2022, Le Gilles de Watteau est non seulement un tableau mais un emblème. Il avait conservé sa luminance significative ; confer le blanc de sa veste suggérant l’aspect d’une femme enceinte (cf. aussi certaines peintures et sculptures, représentations de face, dans l’œuvre d’Alberto Giacometti). Après la restauration-destruction qui vient d’avoir lieu en 2024, voici des bras ballants sur-éclairés qui formulent une allure concave qui change la beauté complexe du tableau – ce malgré l’éclairage flatteur de mise en valeur à l’exposition ! Ce chef-d’œuvre n’est plus porteur de sublime...

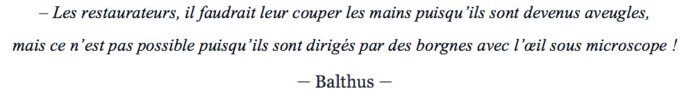

Malheureusement, l’état d’aujourd’hui fait paraître des ruptures, des manquements aux devoirs « de préservation », de précaution... « de présentation » et, surtout, de maintien vrai quant à l’identité de l’intangible au domaine des Beaux-Arts. C’est peut-être pourquoi Balthus a tenu des propos lapidaires sur cette question de civilisation.[15]

Agrandissement : Illustration 11

Autre illustration comparative (possible à l’auditorium du Louvre ?), l’affirmation de légende ci-dessus, dans les vidéos officielles du musée du Louvre, en 2024, où manifestement on ‘fait tourner la tête’ et oublier ce qu’était la réalité sensible d’un tel chef-d’œuvre !

_

_________

Agrandissement : Illustration 12

_________

_

Aucun des témoignages photographiques proposés au public n’est hélas conforme aux caractéristiques colorées du tableau : harmonie et lumière, ravissantes et particulières, de ce Watteau !

_

En guise de conclusion, avant une suite promise qui comportera des comparatifs en images afin de mieux comprendre le brouillage mental produit par de mauvaises et incontrôlées 'reproductions' d'œuvres d’art... nous avons déjà pu observer une catastrophe sourde : des propriétés de l’art liées au ressenti humain, formateur du goût et du bon sens... viennent encore ici d'être manifestement dévoyées.

_________

_

4- Couleurs et désinvolture dans la Communication autour de l’Art : – à suivre - épisode le 3 /3 :

https://blogs.mediapart.fr/etienne-trouvers/blog/020225/3-3-regard-sur-un-pictocide-0

_____

N.B. : A l’exception des © E.T. et des clichés sur le site Louvre, afin de permettre l’exercice critique du regardeur et compte-tenu que la vidéo présentée à l’exposition-dossier n’est pas en ligne, j’ai donc photographié celle-ci point par point. Un travail de coloriste a ensuite été effectué selon un profil de colorimétrie, avec pour modèle, l’aspect publié sur AgoraVox (qui doit être extrait du dossier de presse officiel, pour plus ou moins ‘bien informer’ le public !)

_____

notes :

6- Ce type de méthode de mise en évidence d’une image fixe, par révélations photographiques successives, a fait l’objet d’une plaquette intitulée Approche visuelle de la Peinture (Dossier culturel à la Direction des Musées de France en 1990). Cette méthode a circulé avant édition et création d’ateliers pédagogiques à l’ouverture de la Pyramide du Louvre. Elle a été conçue pour permettre un éveil esthétique, une analyse sensible de l’œuvre d’art par des pratiques élémentaires à la portée de tous. Elle a été proposée pour l’enseignement à l’École du Louvre. C’est l’époque d’une bascule entre une histoire de l’art qui se veut scientifique, hors de toute subjectivité et les disciplines de la psychologie de l’art dont les ouvrages d’André Malraux et de René Huyghe mettent en perspective une pensée humaniste. La création artistique est l’invention des formes et non des objets inscrits dans une idée de progrès techniques et positiviste. Dans un article intitulé Opinions et traces de la mémoire une critique définit que : « Devant l’œuvre ancienne, le regard d’aujourd’hui n’est pas neutre. Au nom d’un savoir scientifique, se forge l’idéal de l’œuvre dans son état premier. Certaines interventions cherchent à le restituer ». Cet article ayant fait l’objet d’une parution à Nuances, revue de l’Association pour le Respect de l’Intégrité du Patrimoine Artistique (l’ARIPA), Etienne Trouvers a été exclu de cet enseignement, en 1992, « pour délit d’opinion ».

– adresse en lien avec l’article publié à : Psychologie médicale, en 1994

https://bit.ly/etienne-trouvers-opinions-traces-memoire

7- Depuis octobre 2010, l’idée d’une modification de format les travaille sans qu’ils paraissent percevoir la raison d’être plastique de ce sujet Le Pierrot, dit Le Gilles de Watteau :

https://www.youtube.com/watch?v=wd4VCRclDPo

8- Il est de notoriété que, par exemple, Bonnard, Vuillard, Giacometti, etc., pouvaient changer de châssis en cours d’exécution, tout en préservant l’idée initiale de la composition. Autre exemple marquant et documenté Le bain turc d’Ingres. Tout comme en dessin, il y a des moments où l’on compose à partir du centre, et d’autres à partir des bordures, mais toujours en interaction selon des propriétés harmoniques.

9- Jean Renoir paraît en avoir capté le sens poétique scénique du tableau. Conception inverse de l’approche dite ‘scientifique’ de la journée d’étude (du 29 octobre 2010). – Par courriel en date du 25 novembre 2024, j’ai interrogé M. Guillaume Faroult, conservateur en chef, département des Peintures, Commissaire de l’exposition, essentiellement sur cette absence vraiment surprenante. Une non-réponse signifie-t-elle un manque de compréhension, une suffisance fondamentale ou un choix, une volonté ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/French_Cancan_(film)

10- Dans une exposition-dossier qui s’est voulue relativement exhaustive, il n’y avait aucune raison scientifique d’escamoter, sur les écrans à disposition, le film preuve d’un autre choix que celui opéré...

11- Rapport du C2RMF en date du 24/09/2024 :

12- Proclamation d’autorité bizarre sur un tableau qui aurait « perdu sa respiration d’origine » ? Mais il s’avère que ce n’est pas sérieux pour justifier scientifiquement une démarche auprès du public de l’auditorium du Louvre. – Or de quoi cette ‘rectitude’ est-elle le signe ? (cf. à partir de 1:02 :19 - Grand auditorium du Louvre, le 21 novembre 2024), cette illustration n’est-elle pas fâcheuse ? :

Cliché – copie d’écran à 1:02:28 d’après la revue Techné (cf. source 2024 Musée du Louvre / archives du département des Peintures) prospective, sans qualité, présentée à cette occasion !

Le conservateur du Patrimoine et commissaire de l’exposition utilise l’expression qui disculpe l’interventionnisme au sein d’une responsabilité d’experts. Il énonce ainsi sa découverte : « donc, [...] un peu plus de Watteau nous [est] accessible aujourd’hui » (cf. à 1:04 30) :

https://www.youtube.com/watch?v=8OfVnd9L8YA

13- Dans la logique de la création de l’INHA et dans l’ambition de l’enseignement de l’histoire de l’Art au lycée, peut-être même en lieu et place des cours de dessin, M. Pierre Rosenberg, conservateur général du Patrimoine, affirmait : – « Sans l’histoire de l’art, les artistes n’existeraient pas ». Capture forcée d’un champ sur un autre ?

14- Clé de voûte des restaurations-abusives, le travestissement total des Noces de Cana dans la salle des Etats :

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

Ce chef-d’œuvre vénitien de la couleur a été vu et admiré par tous les jeunes artistes romantiques dont Delacroix et Géricault, puis par toutes les générations suivantes dans son état avant restauration : climat doré, unité spatiale et caftan rouge de l’échanson, nommé après restauration l’intendant de la noce. Lors de l’exposition, dans le catalogue, et peut-être lors de la prise de décision du changement de couleur de rouge en vert, un tableau considéré comme le bozzetto, a été occulté. Ce 'bozzetto de Paul Véronèse' – comme cela est inscrit sur le cartel du cadre du tableau – est à l'évidence le projet présenté pour accord aux commanditaires ; un certain nombre de détails peuvent permettre une datation avant la réalisation du grand format ; il est exposé dans un salon du palazzo Chigi-Saracini à Sienne. La modification primordiale du gigantesque tableau du Louvre qui a eu un retentissement mondial et une influence permettant l’arbitraire en 'conservation-restauration' a correspondu à : un décapage des vernis et glacis... La découverte d’un vert sous-jacent, modulé, est en réalité la sous-couche logique du rouge voulu par le peintre Paul Véronèse. – Comment est-il possible que le conservateur en Chef du département des peintures (spécialiste notamment de la peinture du XVIIIe et de Watteau) et les spécialistes en peinture vénitienne de la Renaissance consultés aient pu ‘corriger Véronèse’ alors qu’ils connaissaient pertinemment l’existence de de ce témoin et en ont caché l’existence ?

Agrandissement : Illustration 16

N.B. – C’est la première fois que je produis la photographie de cette œuvre prise lors de la visite particulière de la collection Chigi-Saracini, ce à la demande de Leonardo Cremonini ; en complément, lire aussi l’argumentaire publié par le CFC :

https://centrefrancaisdelacouleur.fr/actualite/noces-de-cana-corriger-veronese-objection-s/

Catalogue : Les Noces de Cana de Véronèse, une œuvre et sa restauration : [exposition], Musée du Louvre, Paris, 16 novembre 1992-29 mars 1993

15- Au moment de la naissance de l’ARIPA en 1992 :

Agrandissement : Illustration 17

Voici le lien d’un reportage à l’occasion de l’exposition Tintoret en 1998 qui corrobore ce propos de manière plus laconique et dont m’a fait part Jean-Marc Idir :

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/1998-balthus-le-peintre-qui-n-aimait-pas-parler-peinture

_________

_

à suivre - épisode le 3 /3: https://blogs.mediapart.fr/etienne-trouvers/blog/020225/3-3-regard-sur-un-pictocide-0