Suite du 2 /3 :

https://blogs.mediapart.fr/etienne-trouvers/blog/200125/2-3-regard-sur-un-pictocide-1

_______

_

Nous avons précédemment évoqué la question du climat en Peinture. L’inutile restauration du Watteau imposait un travail de décodage. L’interventionnisme paraît avoir touché plus qu’au ‘Je-ne-sais-quoi et [au] Presque-rien’ de ce chef d’œuvre. Et même avoir dénaturé les éléments subtils et colorés du dessin qui construisaient la part aérienne et la vie harmonieuse du tableau – c’est-à-dire, touché aux quelques finesses de glacis manquants –‘vélatures’ qui avaient survécu ou avaient été reconstituées par le temps ? Confer l’intervention d’allégement de vernis en 1952 ?[16] Le regardeur attentif pouvait se poser la question. Mais il s’est avéré dès les premières observations du Gilles restauré, dans ses détails comme dans son ensemble, que c’est bien plus que l’aspect général qui a été modifié, en 2022-24, sous les cotons et les gels chimiques au service du même interventionnisme débridé qui a ravagé les grands Delacroix ![17] Il en ressort que la Communication du musée du Louvre a publié sur ce sujet des ‘fake news’, ou des informations relayant des partis-pris aveugles, en guise d’illustrations de la démarche de restauration-conservation. C’est peut-être aussi pourquoi Le Gilles, tableau de Watteau, est re-nommé aujourd’hui Pierrot ?

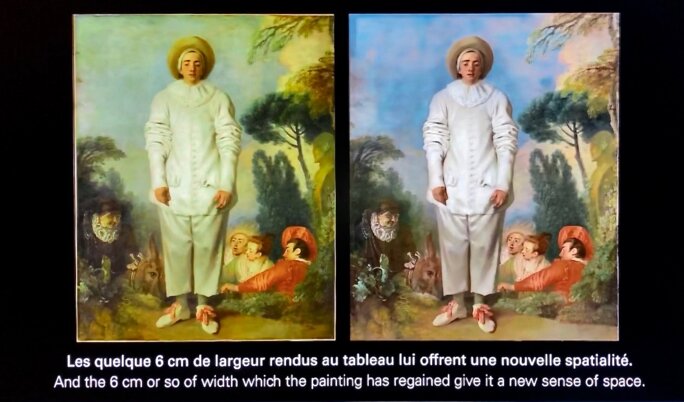

Puis, dans le deuxième volet, nous avons interrogé le changement de format par élargissements latéraux, et mis en doute les arguments qui reflétaient une ignorance complète des principes plastiques élémentaires de l’art de la composition. Nos illustrations, incluant le cadre, ont montré l’axe médian et le fait élégamment significatif de décaler la figure centrale vers la gauche. N’y a-t-il pas eu confusion sur l’effet monumental voulu du fait d’une composition frontale au format Figure ? Dans la version élargie, il y a maintenant une égalité optique absurde qui réduit le dynamisme de la figure dans une surface d’inscription ‘encombrante’. D’où la mise en place finale, par Watteau, resserrant latéralement sa composition pour que l’axe clair soit autrement important, plus vivant, et suggère mieux un effet ascensionnel. Depuis l’aventure des Noces de Cana – et bozzetto caché –, une pratique du fait accompli escamote les témoignages qui remettraient en cause les faits et gestes des conservateurs-restaurateurs. Dans leurs démonstrations et leurs discours, nous avons relevé trois tendances : - des erreurs futiles dans la vidéo, portant atteinte au sérieux attendu ; - l’absence, ou l’occultation plus ou moins prononcée de certains témoins qui auraient permis la comparaison (gravure, film, etc.[18]) ; - une transposition des réalités visuelles dont l’application effective au cours du travail de restauration provoque des dégâts irrémédiables.

– Ce troisième exposé va nous permettre de montrer comment les images publiées ou présentées, supposées reproduire fidèlement les œuvres d’art, se révèlent encore plus fausses ou fourbes que jamais.

_______

4- Couleurs imprimées dans la communication autour de l’Art :

Pour comprendre quelque chose à cette évolution, il faudrait peut-être remonter à l’époque de l’historien d’art John Ruskin (1819-1900), spécialiste de Titien, Tintoret et Véronèse. Il aurait été impressionné, au musée du Louvre, par la beauté des peintures des coloristes en leur vernis d’origine (là où Couleur ne veut pas dire couleurs pures en soi, mais unité harmonique signifiante dorée).[19] Je me souviens de la préface à la réédition d’un livre de cet homme de goût, où l’éditeur avait cru nécessaire de reproduire en couleur les planches que Ruskin jugeait fort éloquentes en noir et blanc. – Ce qui s’amorçait là, c’était une bifurcation dans l’approche subtile des œuvres d’art.

Depuis l’apparition de la quadrichromie et la banalisation de la TV couleur (où les stades de foot sont vert-fluo), il est néanmoins usuel de vouloir saisir l’image picturale en couleur. Mais c’est oublier que, lorsqu’un tableau est fort d’une dominante chaude – bien dans la logique des vernis blond-dorés (supposés exclusivement ‘jaunis’ par le temps) –, ce sont les subtilités des teintes en contraste, saturation et température qu’il faut pouvoir gérer lors de la prise de vue photographique, par des degrés d’éclairement et temps de pause. Dès lors, il est fort complexe et coûteux en attention de reproduire de telles Peintures, en raison d’une chaîne de dérives possibles à maîtriser finement, et jusqu’à l’encrage en quadrichromie. Comme illustration de ce souci qualitatif, on se souviendra des efforts accomplis dans la réalisation de ‘beaux livres’ au domaine des Beaux-Arts. Par exemple, dans les années 1940, Albert Skira-éditeur mandatait des coloristes avec divers bons-à-tirer (BàT) pour établir, malgré les contraintes étroites de la quadrichromie, ce que l’on a appelé ‘les belles infidèles’ ; c’est-à-dire, une équivalence de la Peinture, image sans cadre à coller dans les recueils et les livres sur papier blanc. Il s’agissait alors d’une première vulgarisation, d’un premier formatage du désir en un temps où les lois de l’utilitarisme et du consumérisme commençaient à régir même l’art pictural. L’idée d’un musée imaginaire (cf. André Malraux en 1947), et même d’un ‘ruissellement’ de l’émerveillement se mariait encore avec « la part qualitative du monde ».

Ce souci ne s’est manifestement pas perpétué lorsque le ‘procédé offset’[20] s’est conjugué en art, non plus dans l’idée de communiquer de l’excellence mais dans la volonté de s’adresser à un public plus large : pour comprendre toutes les œuvres d’art dans leur détail comme dans leur conception, et non plus seulement les voir. Par exemple, « Les classiques de l’art » sont présentés en 1965 comme des albums complets de « reproductions (sans retouches) et ouvrages de référence donnant le dernier état de la recherche » en histoire de l’art. Des éditions internationales comportant des pages en couleurs suivies de la documentation en vignettes N&B d’un catalogue raisonné, sont imprimées essentiellement en Italie. L’ouvrage du type « Tout l’œuvre peint » devint la base de référence du nouveau goût muséal. Son esthétique ‘relâchée’ et négligente de la véracité picturale complexe va s’imposer, s’établir progressivement comme un regard prépondérant sur la Peinture ; former l’œil et la mémoire sensible de générations interventionnistes. Les considérations nouvelles en conservation – dans l’urgence événementielle de catalogues et d’expositions – voire au prétexte d’une mise en valeur du patrimoine artistique, découleraient-elles de cette évolution, de cette imprégnation première ?[21] – Les restaurations-esthétiques abusives seraient-elles, dès lors, comme une des conséquences de ce type de communication en couleurs et en mauvais gris-noir, froid ?

Certes, quelques écarts de renforcement ‘des noirs’ étaient perceptibles avec les procédés antérieurs à la diffusion des tableaux en images couleurs. Regardons, par exemple, quel effet donne le Gilles transposé numériquement sur un écran d’aujourd’hui.

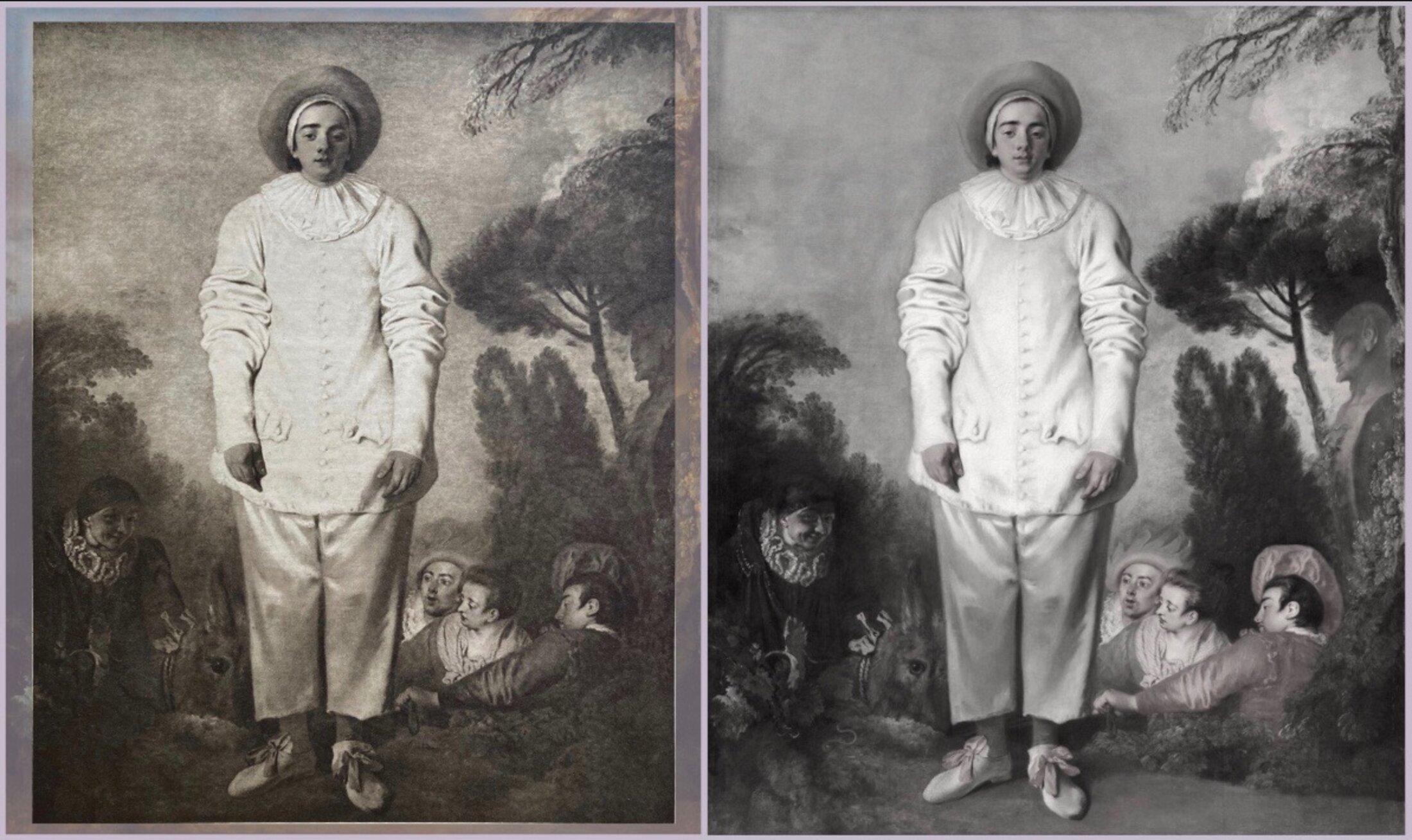

Ci-dessous, à gauche, une photogravure-Hachette de 1904 ; référence historique du tableau avant la restauration de 1952 dans l’idée d’un complément d’informations aux gens de goût & collectionneurs. Étrange que ce cliché témoin de l’état d’avant restauration ne soit pas présenté à l’exposition-dossier (?). A droite, le tableau dans l’état actuel, élargi latéralement, N&B du visuel 2024 - ©GP-RMN M. Rabeau :

Agrandissement : Illustration 1

- L'état avant restauration selon la photogravure (Hachette 1904) est rogné au sommet en raison d’une légère ombre portée du cadre, néanmoins il est restitué en un format dit: Figure (ici homothétique de l’original).

- Maintenant après - photo 2024, N&B en couleur désaturée à -0,94 % ; ©GP-RMN (après l'œuvre agrandie latéralement) !

– Troublante confrontation ! Ne paraît-elle pas étrange en tout ? Observons que, dans les demi-teintes foncées du noir, les nuances générales étaient auparavant d’une toute autre richesse sensible. A l’époque, Crispin faisait corps avec l’âne et, notamment, demeurait une part de cette terre végétalisée qui fut sur-nettoyée, pas à pas, jusqu’à devenir tertre. À gauche l’angle apparaissait concave, à droite, il est maintenant convexe, dès la base du tableau. D’où, sur l’image de gauche, une représentation de climat bien plus poétique et mystérieuse, ‘plus enlevée même’ que celles produites par Nicolas Lancret ou Claude Gillot (que nous allons voir plus loin, en couleur). Nous voyons subtilement en N&B avec ce Watteau, que le vernis blond ancien (ou d’origine ?) avait été préservé ; avec un ciel qui épousait à merveille les plans des arbres tout en contact de rondeur. En 1952, l’allégement de vernis d’alors fut peut-être complété de légers glacis verts à cet effet ? (cf. l’image de réflectographie infrarouge du C2RMF faisant apparaître une situation d’équilibrage heureux[22]).

Mais demeuraient néanmoins – et jusqu’à l’état 2022 – des équilibres encore subtils, justes et merveilleux pour le visiteur attentif, car d’ordre pictural. Or cette fois-ci, la prétendue ‘restauration 2024’ révèle aussi un massacre à l’aveugle des liens aériens ; de l’essentiel en Art, alors que la Communication du Louvre soutient que la restauration a restitué « une spatialité [...] plus aérée ». Affirmation problématique : ce qu’on constate en fait, c’est que chaque part de l’unité harmonieuse du chef-d’œuvre a été montée en contraste, car éclaircie dans les clairs et lourdement noircie dans les foncés (le deuil est complet). À chaque pictocide, la doxa de la restauration prétend éclaircir une peinture « anciennement restaurée et altérée » ; pourtant la vie n’est-elle pas faite d'ombres et de lumières qui en font le sel et les nuances ?[23]

– Prenons le détail du visage de Crispin dans l’état de 1904 et comparons-le avec celui de 2024. L’intervention contemporaine n’a-t-elle pas fait changer de nature l’expression du personnage ?

Agrandissement : Illustration 2

1- avant restauration, état 1904 : – rire espiègle, enfantin ? (fine ironie très XVIIIe siècle)

2- après, maintenant 2024 : – expression sardonique, genre XXIe siècle (?)

3- différence globale de pertes en dessin = -56% (avec un logiciel de comparaison d’image élémentaire)

Cette comparaison que la restauration actuelle a hélas rendue possible nous permet de mettre en évidence une modification troublante de la portée affective de cette peinture. La qualité plastique d’un tel visage – peut-être autoportrait du jeune Watteau – est stupidement métamorphosée ; sa valeur historique et documentaire en est bouleversée, faussée ; le jeu clair-obscur, altéré par l’intervention actuelle dite de ‘conservation-restauration’, est devenu absurde ; la part raffinée et savante d’ombres et de lumières, de creux et de reliefs, grammaire du dessin de Watteau, s’est si irrationnellement transformée que la densité de points qui configurent un volume, dans un logiciel automatique de comparaison d’images, est sidérante (cf. 3). – Le diable se cachant dans les détails, ce qui a été obéré dans cette peinture, c’est son génie propre, qui se manifestait entre autres dans les glacis d’orchestration de la couleur. Par exemple, le signe en accolade ‘{’ (lisible entre le cou et la collerette) a été tellement amenuisé que l’accroche lumineuse sur le cou n’est plus sur son plan, sous la mâchoire, etc. Même si les conservateurs-restaurateurs peuvent se retrancher derrière ce genre de justification : « Vous êtes choqué, mais nous ne faisons que révéler l’état véritable que vous ne pouviez voir en raison des vernis jaunes altérés », il se trouve que chaque opération actuelle, menée sous une direction interventionniste, aboutit par aveuglement à un désastre.

– Ce point de détail se pourrait-il être exemplaire ?

Quoiqu’il en soit, il permet de relever combien une analyse critique exigeante – même en N&B – peut conduire à une perception juste. Éduqués par ces moyens simples, les conservateurs et spécialistes ayant acquis un véritable « Œil » n’étaient-ils pas autrefois plus nombreux en nos musées ? Assurément, un regard fin et rigoureux est possible, et plus que souhaitable !

Car les réalités sensibles du dessin dont la couleur devient un ornement complémentaire, sont l’apanage des grands coloristes ; la sensation colorée perdure longtemps dans le principe du climat général..[24]

Agrandissement : Illustration 3

– Preuve par un dessin à la sanguine, présenté à l’exposition, d’une sensation colorée chaude et globale chez Watteau

Agrandissement : Illustration 4

– Autre preuve par un dessin aux trois crayons sur papier coloré présenté à l’exposition : le blanc et le noir ne sont pas conçus comme éléments séparés, mais par luminance et reliefs conjoints en un climat spatial.

Une mauvaise tradition ‘académique’ oppose le Dessin à la Couleur. De tels jeux de nuances si riches et si complexes animent les dessins et les toiles de Watteau ; il serait absurde de simplement considérer cela comme un aspect fané, un état de vieillissement ou une preuve d’obsolescence... Assurément cet état coloré global spatial n'est pas à éliminer pour les yeux d’aujourd’hui. Car il s'agit d'un autre goût à tolérer. (Cf. l'illustration n°31, ci-dessous, bien pauvre résultante et suite de préjugés opérants !)

_______

4bis- Couleurs et désinvolture en Communication autour de l’Art :

Venons-en à ce qui aurait pu être aussi précisé à l’exposition-dossier du Louvre. Éblouis, les visiteurs ont pu être marqués, voire convaincus, par une apparente volonté pédagogique. En contrebas du tableau événement, sur une plaque de métal anthracite, chaque personnage peint est détouré (cerné d’un trait blanc) pour être nommé et qualifié par un descriptif. L’iconographie prime sur l’œuvre d’art.[25]

– Mais qu’en est-il des 'clichés officiels' proposés en... accompagnement ? – Dans la vidéo, sur le site du Louvre, lors des conférences et dans les médias, leur réalité colorée métamorphose l’identité visuelle, le sens de la figuration et de son langage particulier, donc ce qu’est une peinture. Se pourrait-il que l’éducation au regard, à la compréhension du fait de l’art, voire au goût, soit laissée-pour-compte ?

Agrandissement : Illustration 5

La confrontation entre ces deux propositions d’un même tableau illustre ce phénomène. Claude Gillot et Antoine Watteau ont travaillé pour des décors de théâtre. Ils maîtrisaient donc les notions de cour, de jardin, d’intérieur, d’extérieur, etc. Lorsque, dans un petit tableau, est représenté le plateau en planches sur lequel repose un décor à l’italienne, tout est représentation pour une illusion juste. – Comment se fait-il que le critique d’art s’accommode d’un mauvais cliché (sur papier blanc, format non intégral) qui dit le contraire de son discours ?[26] La scène, dans ces deux prises de vue numériques du même tableau (non restauré) ne paraît pas se passer à la même heure du jour, ni dans une lumière similaire. Notons aussi que la présence des acteurs est plus individualisée, comme ‘détourée’, lorsque la lumière n’a pas la même température de couleur. Froide, ‘blanche’ ou en lumière chaude, les acteurs devraient jouer ensemble dans un décor avec une perspective respectant les lois optiques. – Le cliché de droite, sur fond blanc, correspondrait-il à un choix désinvolte ? – Avec le sens de l'Art il s'agit d'enjeu de climat coloré représenté au théâtre ; sorte de scénette du jeu des couleurs (entre personnage 'blanc' & 'noir') en bonne peinture au XVIIIe siècle ?

Agrandissement : Illustration 6

– Analogie possible entre feuilles d’automne saturées en couleurs et Arlequin ?

L’unité d’atmosphère chaude de ces tableaux de coloristes, avant restauration, n’était pas sans analogie avec les couleurs des feuilles d’automne, en une gamme de nuances reflétant la lumière d’un soleil bas, ou la luminescence des bougies et autres moyens d’éclairement du XVIIIe siècle. Malheureusement, ce tableau de Gillot, non restauré, constitue un témoignage rare, à l’instar du Watteau ci-dessous :

Agrandissement : Illustration 7

Comment percevoir dans le titre de cette pièce comique une chose et son contraire ? Un climat de fin du jour et non de début de nuit avec lune. Le parti-pris de sa reproduction présente sur RMN-GP n’est-il pas l’inverse de cette apparence conforme au diapason de l’identité colorée et du climat chaud relaté par ce petit tableau dans son cadre doré ?[27]

Les personnages de ce tableau sont mis en valeur par deux sources lumineuses : la percée dynamique de lumière dans les nuées d’or qui accompagnent l’arrivée d’Arlequin (le colorant empereur), et celle venant de la gauche, habituelle source lumineuse des ateliers. Les tons clairs et les rouges activent et tonifient les ocres et les bruns. L’ensemble baigne dans un climat chaleureux d’accueil.

Agrandissement : Illustration 8

La reproduction de cette peinture de Thomas Couture dans la presse est éclaircie au point que le titre « Souper à la Maison d’or » ne correspond plus au ressenti. On y véhicule une image glacée et déconstruite. Vu la discipline académique enseignée par Couture, nous pouvons avoir l’assurance que le cliché de gauche respecte mieux l’aspect perçu (à l’exposition) et suggéré par son intitulé alors que celui publié à Agoravox est fourberie visuelle[26] ; à gauche, chaque personnage et objet sont bien sur leur plan, visibles dans la lueur dorée des bougies.

Agrandissement : Illustration 9

Le clair de lune diffuse une lumière blanche bleutée et froide qui creuse des ombres grises jusqu’à la terre d’ombre (brun-rouge). Le Pierrot à la grappe de Juan Gris synthétise les effets de cet astre qui efface les nuances et découpe les plans. Le soleil, sauf à son zénith en été, dévoile des plans et des dégradés plus diversifiés dans un climat plus ou moins chaud. Or c’est précisément le sujet qui aurait pu être traité dans l’exposition-dossier. Si la conservation s’occupait encore de Peinture, la différence entre Pierrot, être poudré et lunaire, et Gilles, vêtu d’un blanc crème qui s’accommodait, fort bien et poétiquement, des glacis et vernis à tendance dorée, pouvait être autrement signifiante.

– illustration n°31

Agrandissement : Illustration 10

Articulation colorée entre deux tableaux de la même époque. A gauche non déverni, à droite un des exemples livides selon la restauration dans le goût anglo-américain...

Lorsque les vernis colorés et les glacis disparaissent, les couleurs sont désaccordées et refroidies ; état d'évocation picturale, notamment, ni influencées par le clair de lune ou par la lumière solaire directe, ni en un climat tempéré ou crépusculaire. A l’exposition-dossier, il y faut donc : force lampes LED et projecteurs directionnels pour ‘recréer’ un semblant d’atmosphère. Ces interventions sont-elles influencées par les reproductions non conformes qui polluent le regard et la mémoire sensible ? – Question climatique et environnementale ?

Agrandissement : Illustration 11

– Plus qu’un problème esthétique, ne devons-nous pas garder trace, pour mémoire, de l’état de l’œuvre d'Antoine Watteau avant l’intervention qui l’a métamorphosée ?

Agrandissement : Illustration 12

- Copie d’écran de l’article sur Agoravox, aussi !

– Quand les organismes officiels des musées, puis divers critiques d’art (faisant actuellement autorité) et enfin, les médias plus ou moins Beaux-Arts relayent ce biais de fausses reproductions de chefs-d’œuvre, on s’interroge !

Agrandissement : Illustration 13

Montage comparatif entre une conformité optique à l’exposition (en bas, à gauche le Derain), et la reproduction comme fanée, désaturée du maître en Fauvisme (en bas, à droite une interprétation sourde) avant que notre montage ne soit affiché sur Linkedin. Grande et petite image centrale : superposition des deux prises de vue avec hublots en symétrie pour mettre en évidence la mutation de teintes et de tons entre ces deux témoignages.[28]

– L’idée générale en reproductions d’art serait que rien n’est conforme à l’original peint. En est-il vraiment ainsi avec la révolution numérique que nous avons accompagnée en pionnier ? La divulgation par écrans, pixels et, dans la vie quotidienne, par smartphones, produit le meilleur et le pire. Comment se fait-il que cette technologie ne soit pas source d’exigences ? – Car, avec le numérique, on peut tout régler globalement et au pixel près...

Agrandissement : Illustration 14

Voici trois plans d’existence formateurs ou dégradants qui altèrent un peu plus la vision. Au premier plan, une prise de vue de l’écran d’un audio-guide ou d’un smartphone ; au second plan, un vaste détail assourdi devant l’œuvre originale ; au troisième plan... la peinture.

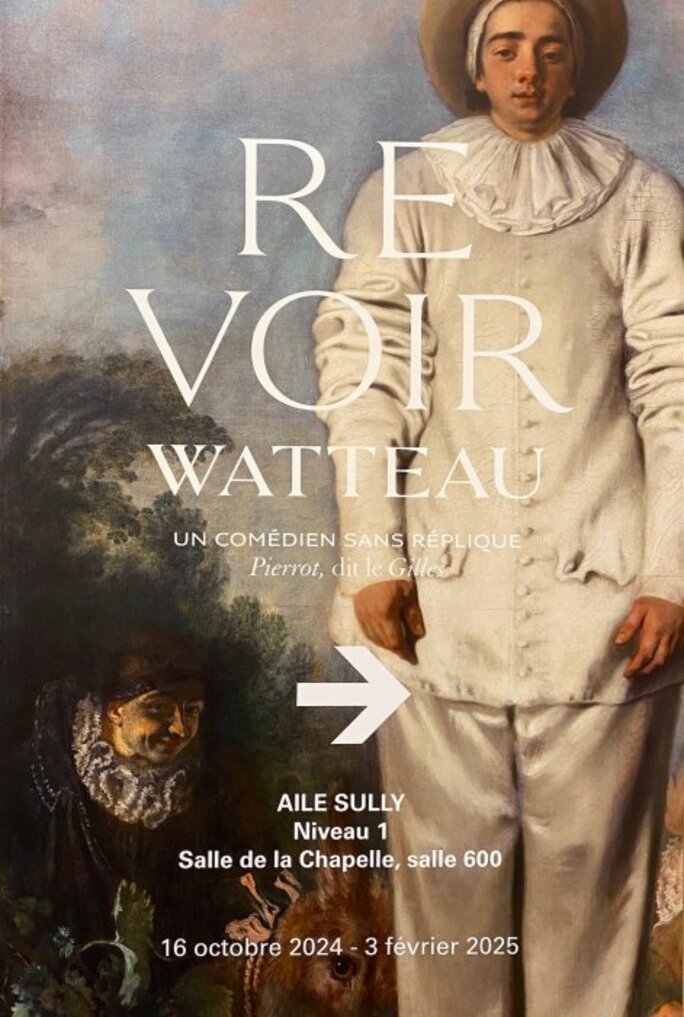

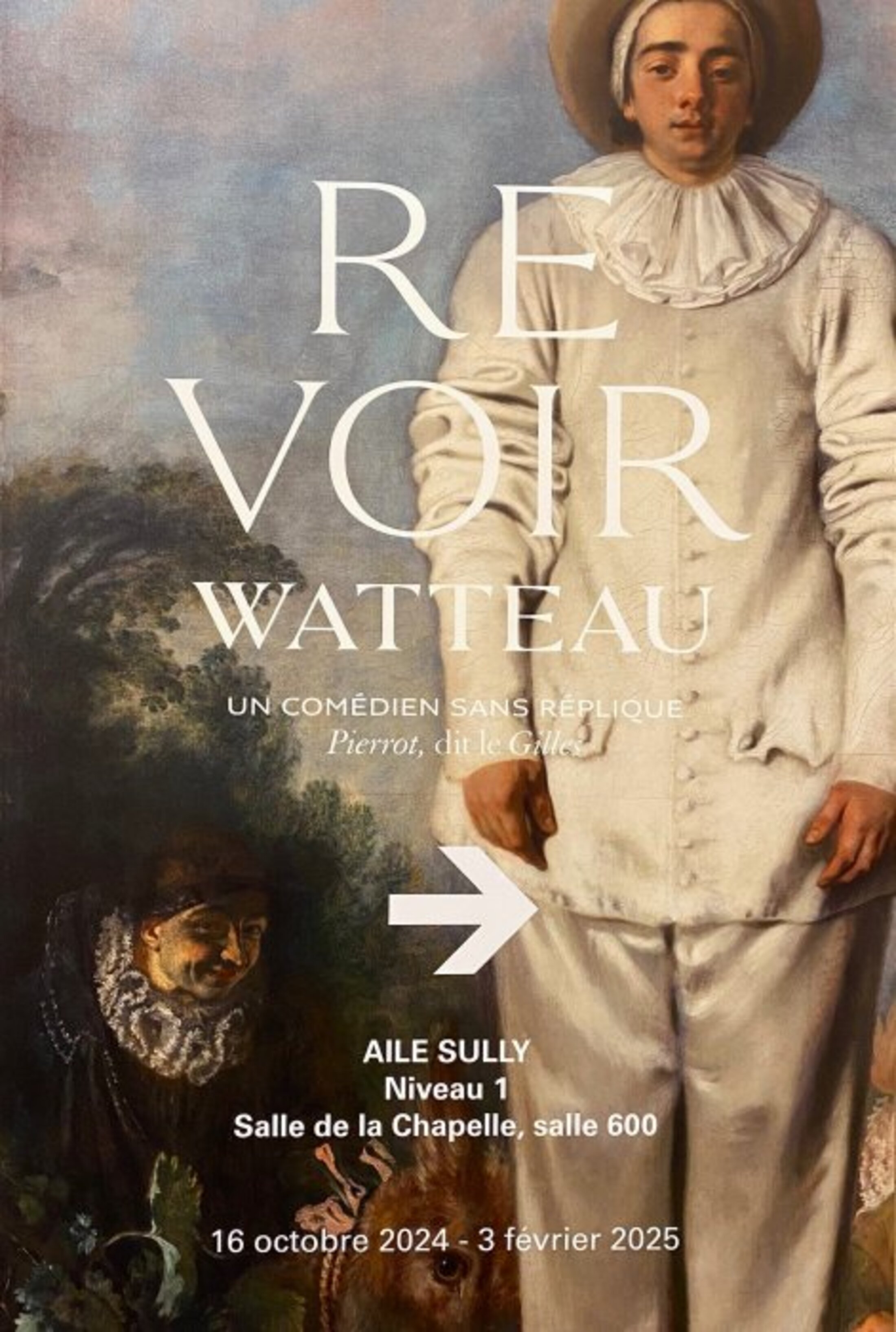

S’agit-il de RE-VOIR Watteau ou de mieux s’interroger sur nos moyens à disposition au XXIe siècle ?

Agrandissement : Illustration 15

– Étonnant ! J’ai ouvert mon ordinateur portable sur lequel j’écris cet article. – Optiquement, il n’y avait pas de disparité d’aspect entre la vision sur écran et cette affiche.

_______

_

Par des observations complémentaires, nous sommes allés plus avant dans la perception d’une visualisation car il y a eu mutations insidieuses et irrémédiables d’un des chefs-d’œuvre de l'humanité.[29] Du Gilles mystérieux – un être encore porteur de profondeurs nacrées dans le déclin du jour – à un Pierrot, même pas lunaire !..

Si l’on considère le besoin de Beauté constitutif de la Vie et de l’Humanité, les dégâts culturels sont si stupides et graves que l’on peut s’interroger : n’y aurait-il pas également une volonté pictocidaire ?

Comment conclure ce tour d’horizon et de dépositions autour de la Peinture, sinon en évoquant des pistes pour une lucidité nouvelle ?

Nous pouvons percevoir que la double mission des conservateurs du Patrimoine – certes formés à l’histoire de l’art à un haut niveau d’érudition mais aussi à une forme d’abstraction de la réalité artistique vécue ou pratiquée – a été dévoyée par des éléments de Com. Trop souvent, il se pourrait que conserver signifie aujourd’hui ‘conserver-restaurer’, c’est-à-dire, remettre sur le métier des œuvres en bon état de conservation pour une mise en valeur médiatique, éditoriale, événementielle, sur l’idée d’un gisement culturel à exploiter.

Depuis 10 ans, aucun bilan objectif et sérieux, par exemple avec les moyens technologiques visuels et numériques, possibilités dont on pourrait disposer rapidement, n’a été dressé (cf. l'essai comparatif du visage de Crispin). Ceci est d’autant plus ironique que l’on parle d’IA et de ‘Renaissance du Grand Louvre' avec la même approche et gestion outrepassées.

Une utopie moins décalée avec le principe des richesses limitées... serait de reconstituer, avec les dépouilles des grandes œuvres de l’esprit malmenées, plus qu’un musée imaginaire !

Etienne TROUVERS, le 2 fév. 2025

Artiste visuel, cofondateur de l’ARIPA - avec l’amitié de J.BAZAINE

_

_______

Agrandissement : Illustration 16

_______

_

_______

notes :

16- Certes, entre peintres, on déplorait déjà des atteintes légères lors de la restauration de 1952, à partir de quoi, advint un moment d’apaisement dans les pratiques ; d’où la théorie et la doctrine françaises de l’allègement du vernis. René Huyghe m’écrivait : – « J’ose dire que, sous ma direction, quand j’étais Conservateur en Chef, l’Atelier du Louvre était réputé, avec l’Institut de Restauration italien, comme le plus contrôlé et le plus modéré, en opposition avec les restaurations dangereuses, souvent même catastrophiques, exécutées par la National Gallery de Londres et dans les musées américains. » (décembre 1982) cf. la revue Museion. Or il se trouve qu’à l’exposition-dossier présente, les œuvres des musées anglais et américains ne me paraissent plus aussi décalés dans leur aspect froid, dur et livide. Pour mieux percevoir cette notion de nuances, cf. en 1980, Vladimir Jankélévitch (1903-1985)

17- Cf. sur les clichés fourbes sur l’œuvre du coloriste Eugène Delacroix :

https://blogs.mediapart.fr/etienne-trouvers/blog/050724/cliches-sournois-au-louvre

A propos de La Liberté guidant le peuple in Mediapart :

https://blogs.mediapart.fr/etienne-trouvers/blog/290624/le-louvre-ment-il-0

18- Traces de la mémoire d’un autre temps, à notre connaissance, l’option par la Commission de restauration de dévernir les grands formats de Delacroix s’est effectuée soit dans l’ignorance, soit dans l’esprit de la doxa internationale de purification de l’aspect ‘jaune ou jauni’, soit par erreur systématique puisqu’un certain nombre de chefs-d’œuvre de ce coloriste du XIXe ont été documentés par autochromes. Par exemple, même si le cliché a été légèrement gâté, Les femmes d’Alger dans leur appartement apparaissent bel et bien, sur l’autochrome témoin, dans une vapeur d’intérieur (atmosphère disparue maintenant) ; La mort de Sardanapale existe en autochrome selon un parti-pris de coloriste à la vénitienne, c’est-à-dire blond-doré. Nous avons pu en voir les originaux et les photographier au musée Albert Kahn.

19- On oublie souvent que les couleurs s’achètent chez un marchand de couleurs, mais que la Couleur est choix et principe pictural des écoles dites coloristes dont relèvent certaines œuvres de Watteau dans le jour déclinant (crépuscule avec retour de lumière solaire), sous influence vénitienne. Le climat de L’Embarquement pour Cythère, tableau loué par Rodin, a changé depuis sa restauration, qui l’a rendu plus froid, par exemple, avec l’allègement de la fumée/nuage des flambeaux de l’Hymen...

https://fr.m.wikisource.org/wiki/Fichier:Auguste_Rodin_Watteau_Cyth%C3%A8re_Gsell_95.jpg

Marcel Proust sur John Ruskin: « On a dit que c'était un pur esthéticien et que sa seule religion était celle de la Beauté, parce qu'en effet il l'aima toute sa vie. »

http://agora.qc.ca/documents/john_ruskin--ruskin_vu_par_marcel_proust_par_marcel_proust

20- Procédé Offset : https://fr.wikipedia.org/wiki/Offset_(imprimerie)

21- En allant fréquemment à La Documentation du département des Peintures, nous avions pu observer que la consultation de « Tout l’œuvre peint » comme référence de travail par la génération de nouveaux conservateurs (ayant pris le pouvoir sur les œuvres), fonde l’histoire de l’art, et ce, dans un rapport de plus en plus occasionnel avec les originaux exposés au public. Dès lors, leur subjectivité, goût et choix, ne s’en sont-ils pas trouvés captés par cette forme d’abstraction sur papier glacé et couleurs saturées ? – Les images de détails de la peinture influençant orientant une quête en lisibilité apprise, plutôt qu’en visibilité subjective ? Or une familiarité profonde avec la peinture ne peut s’instaurer hors de l’expérimentation directe, humaine.

22- Compte-rendu, bref rapport du C2RMF, cliché de gauche. Par ailleurs, l’imagerie en ultraviolet (UV) produite dans la vidéo à l’expo-dossier n’informe guère plus pour « identifier [sérieusement] les zones déjà restaurées par le passé ». Dans leur démarche ‘scientifique’ les choix de retrait ou de maintien des zones foncées sont d’ordre subjectif ; non explicités au public autrement que par un l’allégation qu’il s’agit de ‘repeints altérés’ qui, après retraits, laissent apparaître des usures antécédentes ; il se pourrait fort que cette manie de la ‘table rase’ (telle qu’elle s’est illustrée dans l’opération cardinale des Noces de Cana – évoquée au point 14 du billet 2 /3) soit en harmonie avec ce genre d’affirmations : -tout vieilli,-« nous sommes les mieux instrumentés » ; « grâce à l’inouï révélé enfin, vous allez voir ce que vous allez voir, imposé par une Commission ad hoc ! » Laquelle, en spécialiste, répète inlassablement les mêmes erreurs. À souligner aussi : les peintres pratiquent quelquefois des repeints sur les glacis et vernis. Les repeints du doute créatif.

23- Les notions philosophiques, naturelles, culturelles, où le N&B « permet de rendre conscient l’obscurité » (Carl Jung) sont éclairantes.

24- Le film Barry Lyndon de Stanley Kubrick (1975) met bien en scène les quatre qualités de la lumière : -le plein jour naturel, -le climat de déclinaison solaire ou le retour lumineux, -la lumière de bougies, -la luminescence dans l’obscurité. Pour réussir ces prouesses avec une pellicule analogique, Stanley Kubrick a utilisé une caméra d’une technicité inouïe. Alors que l’artiste cinéaste s’est donné les moyens d’une haute-fidélité à l’esthétique du XVIIIe, comment se fait-il que la ‘conservation-restauration’ ne soit pas plus prudente avec les qualités rares de Watteau ?

25- Confer le Dictionnaire de la Peinture Larousse où la Femme à la toilette du Titien est publiée – après restauration-destruction – avec un cliché retourné en première de couverture. Le peu d’exigence du milieu de l’histoire de l’art y est déjà sidérant. L’erreur est humaine quant aux conséquences...

25- Pour ce que j’avais appelé L’alphabet des yeux (avant 1981), il m’était apparu utile de détourer, extraire telle ou telle partie d’un tableau, pour une mise en évidence par photographies successives d’une image fixe. Si l’art était en jeu, il fallait que chaque partie isolée le soit avec le tact de la maîtrise du dessin. Depuis, sont arrivés des logiciels graphiques numériques pour ‘détourer’ et manipuler une image. Reste à savoir si ce qui a été produit à l’exposition Watteau, tient de l’invention des ateliers pédagogiques que j’ai animé au Louvre (en 1989) ou de la facilité actuelle pour faire de l’effet ?

26- sur Agoravox, Article sous la plume de V. Delaury :

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/et-si-un-autoportrait-du-peintre-258182

27- Symptomatique ? Ce tableau est reproduit sur le site officiel des musées. Il y a de quoi s’interroger. N’est-ce-point pour nous faire demander une restauration pour vernis encrassés —au noir de fumée ? [Sic.] Les dimensions du format Figure (données au millimètres près) paraissent tout aussi farfelues.

28- Lien au post sur Linkedin. Depuis cette parution, le cliché a été corrigé, monté en saturation. C’est bien...

19 nov. 2024 Linkedin d’Isabelle Garnier :

https://tinyurl.com/derain-watteau

Collection Walter-Guillaume, musée de l’Orangerie :

https://www.musee-orangerie.fr/fr/oeuvres/arlequin-et-pierrot-196175

29- Tout comme avec les plus fameux Delacroix, la même ‘restauratrice’ (que je ne nommerai pas) ! – « Nous pourrions réprimer certaines pantalonnades et certains sacrilèges qui se sont perpétrées jadis ou récemment, dans le but insensé de rajeunir des chefs-d’œuvre qui pourtant ne vieilliront jamais. – L’article 227 du code pénal qui prend sous sa protection les jardins publiques, devraient également sauvegarder les chefs-d’œuvre ». Sacha Guitry ; probablement à l’occasion de la première ‘restauration’ perpétrée au musée du Louvre, sur Le Gilles d’Antoine Watteau, en 1952.

_______

_

Billet précédent 2 /3 : https://blogs.mediapart.fr/etienne-trouvers/blog/200125/2-3-regard-sur-un-pictocide-1