Jeux de mots et guerres idéologiques aux U.S.A. : « entitlement »

Mot du jour : « entitlement ».

C’est bien connu : la langue regorge de signes qui révèlent des relations de pouvoirs et des guerres idéologiques. Aux États-Unis, quelques exemples en anglais sont particulièrement symptomatiques. Le mot « entitlement » par exemple. Ce mot a un double sens et l’un empiète sur l’autre, le dévore, et donne lieu à un troisième usage très prisé depuis quelques années. Ce qui n’est pas anodin.

Dans son premier sens, « entitlement » signifie avoir droit à quelque chose. C’est un droit, un privilège justifié, du genre « en tant qu’abonné de Mediapart je suis entitled à écrire un blog ».

Le second sens réfère à la notion qu’une personne mérite intrinsèquement des privilèges ou des traitements spéciaux sans justification raisonnable. Ici, « entitlement » signifie un privilège abusif, injuste, du genre « je mange des chips et regarde la télé toute la journée et je m’attends bien à ce que l’on me prépare mes repas, qu’on me fasse la vaisselle, et un sourire, merde alors ».

Ce n’est donc pas un hasard s’il existe un mot d’ordre plus ou moins implicite qui s’est répandu dans l’usage commun aux États-Unis, usage qui d’ailleurs ici, pour le coup, relève bien de la théorie du ruissellement tant il est évident qu’il vient des élites politiques et économiques : celui d’appeler –– et c’est le troisième usage du mot –– « entitlement » tous les programmes publics qui donnent des bénéfices à des personnes qui sont dans le besoin. Ces programmes, désignés pour les personnes qui dans la société ont besoin d’assistance parce qu’elles sont dans une condition précaire et satisfont certains critères, sont, entre autres : une couverture médicale gratuite ou presque aux personnes âgés ou aux enfants handicapés (Medicare), une couverture médicale gratuite ou presque pour les personnes les plus pauvres dans le pays (Medicaid), un peu d’argent pour les personnes à la retraite (une partie de la Social Security), des tickets restos pour les personnes les plus pauvres pour qu’elles ne meurent pas de faim, etc. Bref, toutes ces choses horribles du gouvernement fédéral qui font que ceux qui n’ont pas la chance d’être nés dans le luxe et qui osent ne pas vivre dans des appartements d’or et de marbre style Louis XIV sur la 5ème Avenue à New York, ou tout simplement ceux qui n’ont pas un minimum d’argent pour vivre de manière décente, peuvent tout de même survivre et ne pas être abandonnés à une souffrance lente et souvent fatale.

Appeler « entitlement » ces programmes, c’est délégitimer le droit fondamental à une vie décente pour tous, abâtardir les droits humains de bases que sont un logis, de la nourriture, la santé, une dignité. Le terme ne renvoie pas seulement à l’action d’un groupe de personnes, il leur assigne une identité sociale de sorte de sangsue du système. Il cherche à les rendre responsable de leur sort, et à justifier leur exclusion de la société. J’imagine qu’en France le mot d’ « assistanat » est celui qui se rapproche le plus de ce terme d’ « entitlement ».

Ces programmes fédéraux qui assurent un minimum pour les plus démunis aux États-Unis sont appelés « entitlement » en premier lieu, et surtout, par ceux qui s’y opposent –– puis repris ensuite à force de répétition par les autres, sans prise de conscience de la violence de ce langage. Ces programmes sont issus pour la plupart du New Deal des années 1930, lui-même survenu après la crise économique désastreuse de 1929, et sont en accord avec les principes qui ont émergé après la seconde guerre mondiale sur l'État providence en Europe de l’ouest notamment, mais également avec les conventions internationales sur les droits humains.

Les champions de la privatisation de tous les collectifs et de tout ce qui est public, bref les hérauts du néolibéralisme, sont entre autres ces républicains qui, après avoir manufacturé l’un des plus grands transferts de richesse des pauvres et des travailleurs vers les très riches avec la « réforme » fiscale de décembre 2017, comptent faire de 2018 l’année où ils vont enfin détruire ces programme parce que… tout à coup ils se soucient à nouveau du déficit abyssal du pays. C’était leur obsession pendant des années lorsque les démocrates étaient au pouvoir, puis –– surprise ! –– plus du tout un souci pendant la première année du « génie très stable » président lorsqu’ils manufacturaient au Congrès le braquage légal des banques du pays par les plus riches, et maintenant que cela est accompli, ils ont annoncé qu’ils comptent s’attaquer aux dépenses publiques et au déficit…

Comment ne pas avoir un peu la nausée lorsque l’on entend un sénateur dans les États-Unis d’aujourd’hui, peu de temps donc après cette soi-disant « réforme » fiscale, s’exprimer ainsi : « J’ai beaucoup de mal à vouloir dépenser des milliards et des billions de dollars pour aider des gens qui ne veulent pas s’aider eux-mêmes, pas prêts à lever le petit doigt, et qui s’attendent à ce que le gouvernement fédéral fasse tout ». Dixit le sénateur de l’Utah, Orrin Hatch, le 4 décembre 2017.

Et puis, comme toujours, l’ironie sauvage nous rit en pleine face, en plein jour.

Oui, l’une des expressions que l’on utilise est avoir un « sense of entitlement », qui correspond à la seconde définition présentée plus haut. Par exemple : « tu devrais arrêter de gâter tes gamins comme des petits princes qui ont le droit de tout faire, de tout dire, et de tout avoir, ils sont en train de développer un "sense of entitlement" qui est insupportable et dommageable pour eux comme pour nous tous, ils vont se transformer en mâles idiots et sexistes, en riches individualistes ignorants, en... ». Un « sense of entitlement », c’est-à-dire un sentiment que tout leur est dû.

Or, aujourd’hui, l’exemple le plus connu de ce sentiment n’est-il pas plus visible que jamais dans la personne qui siège sur le trône de la présidence américaine ?

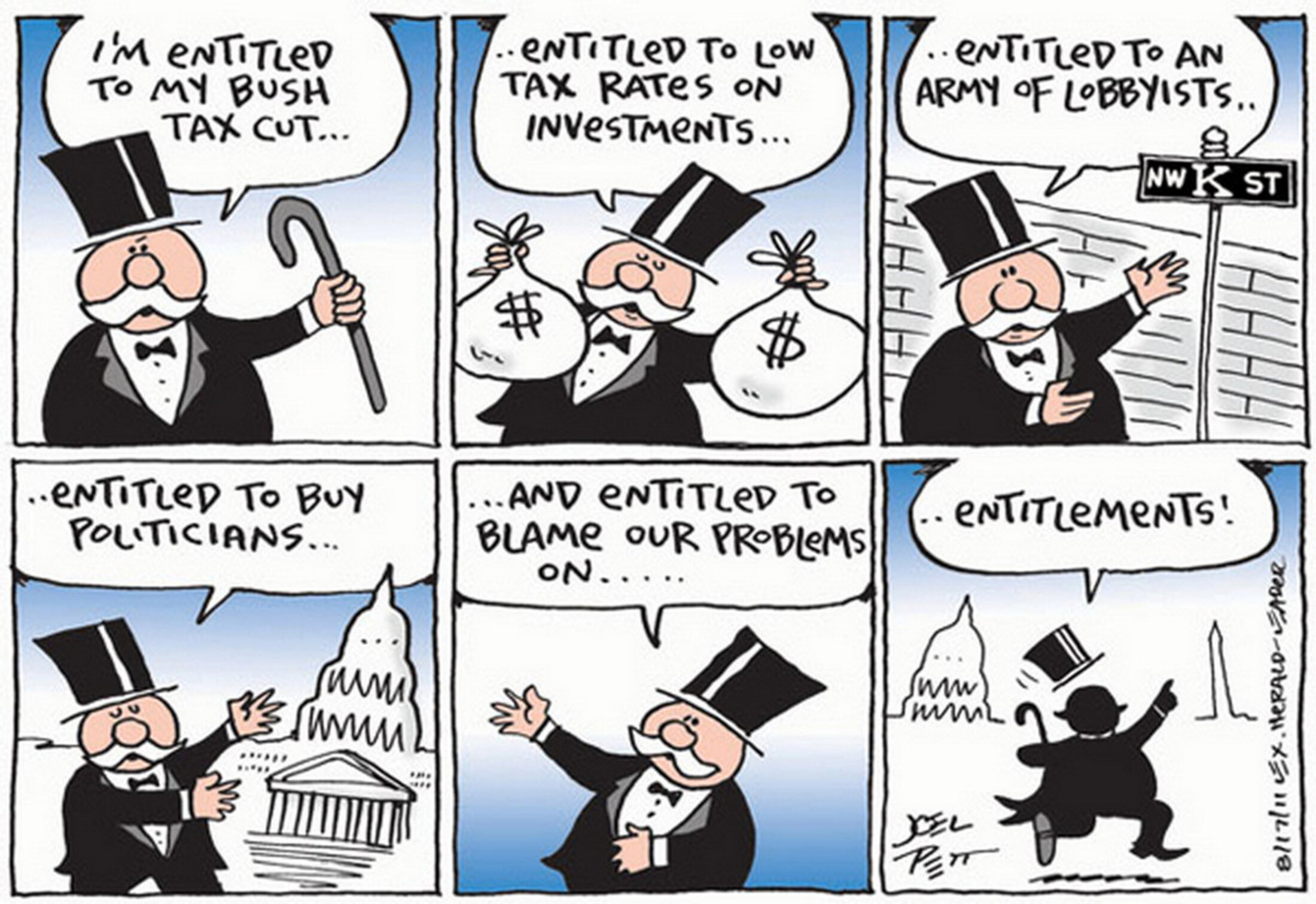

Agrandissement : Illustration 1

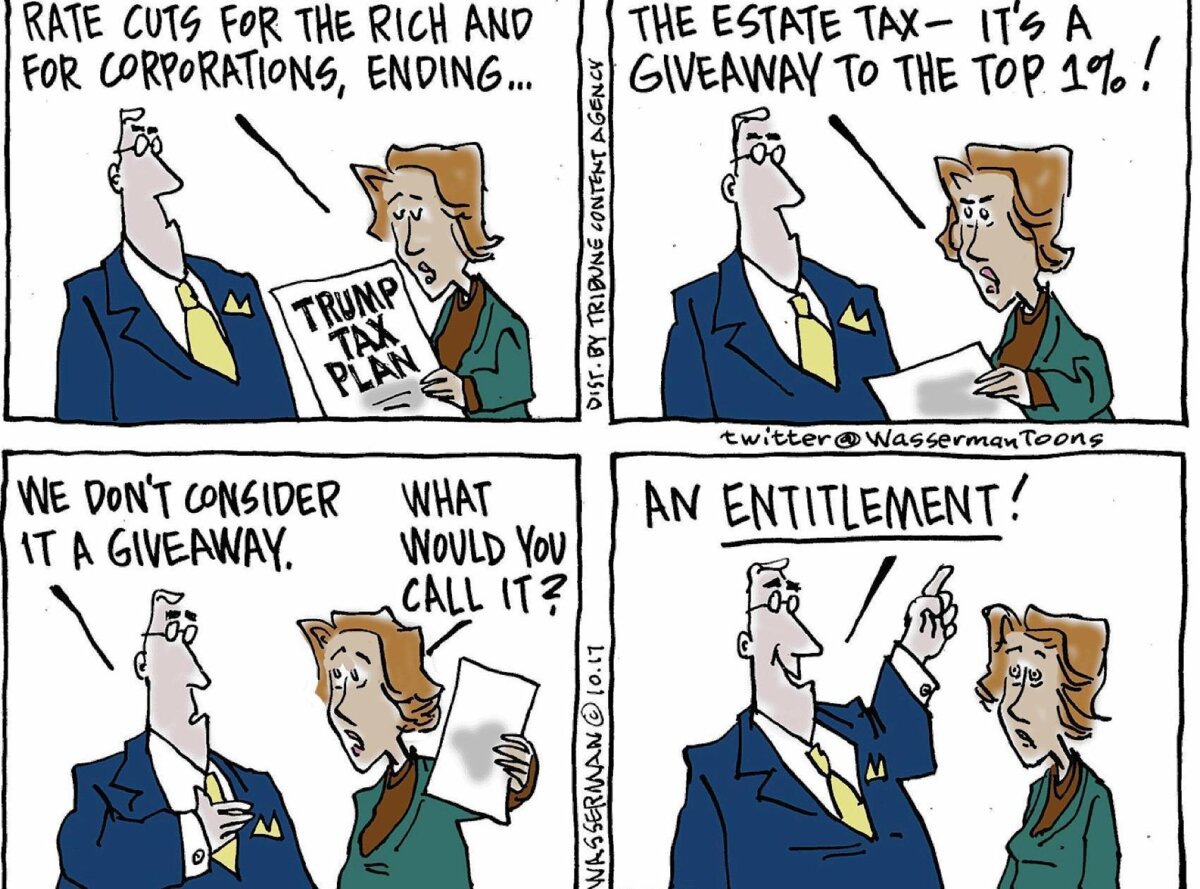

Agrandissement : Illustration 2