Dans ‘Les Latrines’, Makenzy Orcel donnait à ses lecteurs accès direct aux pensées sans filtre de ses personnages-guerriers embourbés dans un quotidien sans espoir, captifs écorchés d’Haïti, l’île infernale. Belle et fascinante Haïti oui, mais comme peuvent l’être les fleurs des plantes les plus carnivores. L’écrivain poursuit avec ‘L’Ombre Animale’ sa quête hypnotisante des ressorts intimes, sa recherche de la description parfaite des pulsions insensées qui font tenir debout certains au milieu d’évènements dantesques tandis que d’autres se consument d’un coup, sans préavis, dès la première étincelle (ou le premier coup de machette), toujours sur cette terre-mère sur laquelle il a vu le jour, cette terre-mère maltraitée par l’Histoire et qui en réaction n’en finit plus de dévorer sa propre progéniture.

« quel maintenant

ne scintille que par

le vide velouté de la mort

le temps passe

avec ses loups

ses faux fous rires

ses camions chargés vers les villes

je suis sa puanteur qui n’a pas droit aux larmes

aux obsèques

et toutes ces choses dont les morts

se foutent pas mal

je ne suis pas morte

je vais à ma rencontre »

Toi est morte. Toi porte le même prénom que sa mère, le même prénom que sa grand-mère, le même prénom que la mère de sa grand-mère, femmes interchangeables au fil des générations que les hommes achètent violent dressent engrossent battent quittent, assassinent parfois. Toi la rebelle est morte et sera la narratrice de ‘L’Ombre Animale’, livrant ses confidences de cadavre, entraînant le lecteur dans un long poème macabre mais flamboyant pourtant, posant son regard désormais détaché et enfin lucide sur son pays, cette île des possibles kidnappés.

Toi se souvient de son village d’avant les loups (hommes de main des militaires, des néo-duvaliéristes ? Ultra-libéraux étrangers ? Les uns supportant de toute manière les autres), des travaux des champs, de l’église et de son curé viandard ne croyant guère en ce qu’il racontait (plus occupé à sélectionner les jeunes vierges - ah, le culte marial ! - qu’à faire disparaître la pratique du vaudou comme exigé par sa hiérarchie conquérante). De l’odeur d’oignon frit de la mort aussi elle s’en rappelle, Toi, la mort cette rôdeuse familière qui frappait déjà quand et qui bon lui semblait, les génies en devenir de préférence. Nostalgie de l’enfance ? Non, Toi n’a pas eu d’enfance. « du moins je ne me souviens pas de grand-chose, autour de moi tout était silencieux et féroce, des jours qui s’écoulaient, s’écroulaient au même rythme, sans l’affection des parents, sans jouets, sans amis, je n’ai jamais su céder aux rituels de la camaraderie, en un mot j’ai grandi comme une bête en cage, quelquefois Toi me racontait des histoires d’invisibles, de forces surnaturelles, elle disait aussi qu’il fallait être bénie des dieux pour mourir vieille » De son amour inconcevable pour son frère Orcel elle ne cache rien (Toi est un corps inerte, une ombre animale : qui pour juger de ses pensées incestueuses désormais ?), Orcel ce jeune homme trop sensible réfugié dans la contemplation de la mer. Ni de ses rapports avec son rustre père Makenzy, tyran domestique aux mains baladeuses : le haïssait-elle vraiment ? L’accoutumance et l’affection, à force, se confondent (toxique mais courant chevauchement). Quant à Toi, sa mère : elle « n’avait jamais tenté de s’affranchir de la prison conjugale, de la servilité continue et répugnante à laquelle elle était réduite, à croire que les femmes sont vraiment faites pour souffrir, rester malgré tout dans le mariage, sans aucun contrôle sur elle-même, elle s’épuisait à garder la tête hors de l’eau, à échapper à l’ennui, avoir une attache, attendre un événement qui ne se produirait pas et dont elle ignorerait la nature et l’ampleur » La famille éclatera avec l’arrivée des loups, venus pour chasser les paysans de leurs terres, récupérer celles-ci pour y implanter une usine dans laquelle tous les villageois zombifiés viendront trimer jusqu’à la fin de leur misérable existence.

« devant l’évidence de leur conquête certaine, ces sauvages jubilaient, ils fêtaient leur victoire en baisant du champagne, en buvant des putains, mais l’Inconnu, cet imprudent, n’avait rien de commun avec eux, son imprévoyance allait lui coûter cher, il le savait, de toute façon, n’avait-il pas hurlé dans un de ces moments d’angoisse, ‘putain la boucherie, on va tous mourir’... une peur bleue prit possession de lui, il redoutait même leur rire qui s’arrêtait toujours d’un seul coup, comme un morceau de bois sec qu’on casse en deux, à peine l’un d’entre eux détournait-il son regard vers lui, son ventre se mettait à bouillir, son corps à se désintégrer, tous crocs dehors, il les imaginait en train de le dévorer d’abord, ensuite tout le village, ne restaient sur le sol que des grosses taches de sang avec des petits morceaux de corps par-ci par-là en attendant que l’averse vienne tout nettoyer, que le temps passe et qu’on oublie qu’un carnage avait eu lieu ici même dans cette gaguère une nuit où la lune se cachait derrière les arbres comme pour ne pas faire partie de la bêtise humaine »

Fuir vers la capitale, se réfugier chez la parentèle installée, la Famille Lointaine, cette tante ou cousine (personne ne se rappelle avec exactitude des liens), chez elle et ses trois cacas-sans-savon tous de pères différents, pute ou indic (un peu des deux), loin des loups mais proche des gueules bientôt fatales d’autres prédateurs assoiffés, jamais repus, dans un de ces bidonvilles colorés de Port-au-Prince (dissimuler la misère à grands coups de pinceaux, ficelle grossière mais les cartes postales des humanitaires demeurent charmantes)

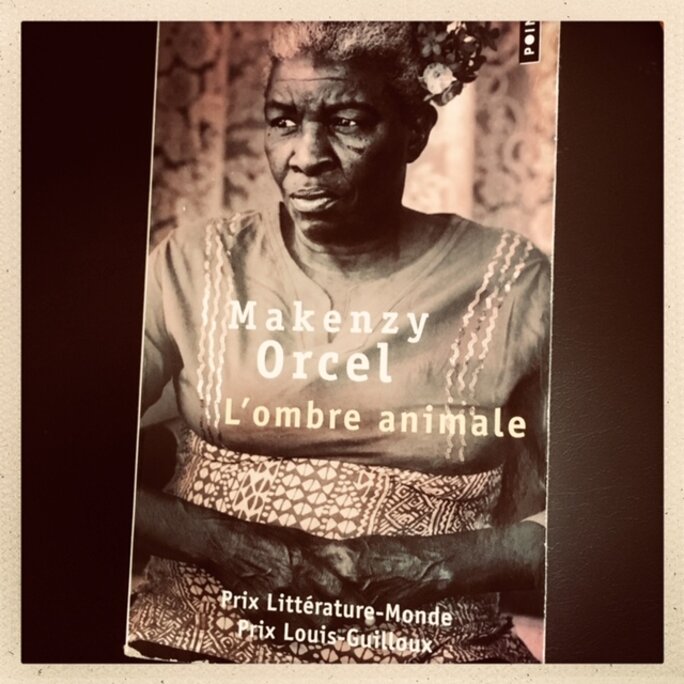

Agrandissement : Illustration 1

« tout au long du parcours, je t’assure, tu vas tomber sur toutes sortes de choses, la guerre, la famine, la prostitution, les enfants soldats, les chiens les plus déjantés de la planète adossés au mur des deux côtés du passage, les yeux à peine visibles, à moitié aveuglés par leur casquette ou la fumée de leur saloperie, de leur retranchement ils ne sortent que pour foutre la merde, rançonner, tout en étant prêts à foutre le camp dans l’éventualité où l’Inspecteur et ses hommes seraient dans les parages, tu continues comme si de rien n’était, en évitant de croiser leurs regards, ensuite au tournant d’un autre corridor tu vas voir une vendeuse de café au lait avec un mouchoir sale enroulé autour de la tête, toujours le même mouchoir depuis digue d’antan qu’on la connaît, cette grosse pute je me demande pour qui elle se prend »

‘L’Ombre Animale’, fenêtre sur Haïti, mosaïque de vies, enchevêtrement d’histoires est probablement le livre le plus féministe de Makenzy Orcel (il est d’ailleurs dédié à sa mère). Les hommes-coqs, immatures à jamais, gamins vieillis et égoïstes dépassant sans forcer les frontières de la monstruosité boivent trahissent tuent et quittent, semblant n’avoir tous comme point d’horizon que les abîmes. De toute façon ceux trop sensibles périssent vite terrassés. Éventrés, littéralement. Tandis que les femmes, femmes-baobabs, souvent résistent, même si pour survivre elles doivent se soumettre ou se donner (ce qui revient au même), abandonner les restes de leurs illusions. Terrible portrait d’Haïti ? Terrible portrait de l’humanité, plutôt. Orcel n’a pas son pareil pour distinguer les loas, les esprits de l’île, les regarder en face et les exposer aux yeux du monde (un monde pas étranger à ce déchaînement des passions, à ce chaos organisé), habiter chacun de ses cent personnages jusqu’à leur abandonner son nom, mais malgré la violence permanente qui irrigue ‘L’Ombre Animale’ (et plus généralement toute son œuvre), lumineux est le mot qui vient à l’esprit lorsqu’on repose l’ouvrage.

Orcel invente une langue, sa langue, mélange de poésie révélant son attachement viscéral à Haïti, de phrases très travaillées mais jamais superflues saisissant les ombres, fleuve de mots charnels, atmosphère onirique envoûtante/effrayante puis soudain de brusques accélérations argotiques, mots épicés de la rue, rythme échevelé qui retranscrit les existences chaotiques de ses héros qui courent pour semer mort ou mémoire.

Un ouvrage majeur dans l’oeuvre de cet auteur qui, décidément, ne se lasse pas de surprendre et de repousser les limites de l’incarnation.

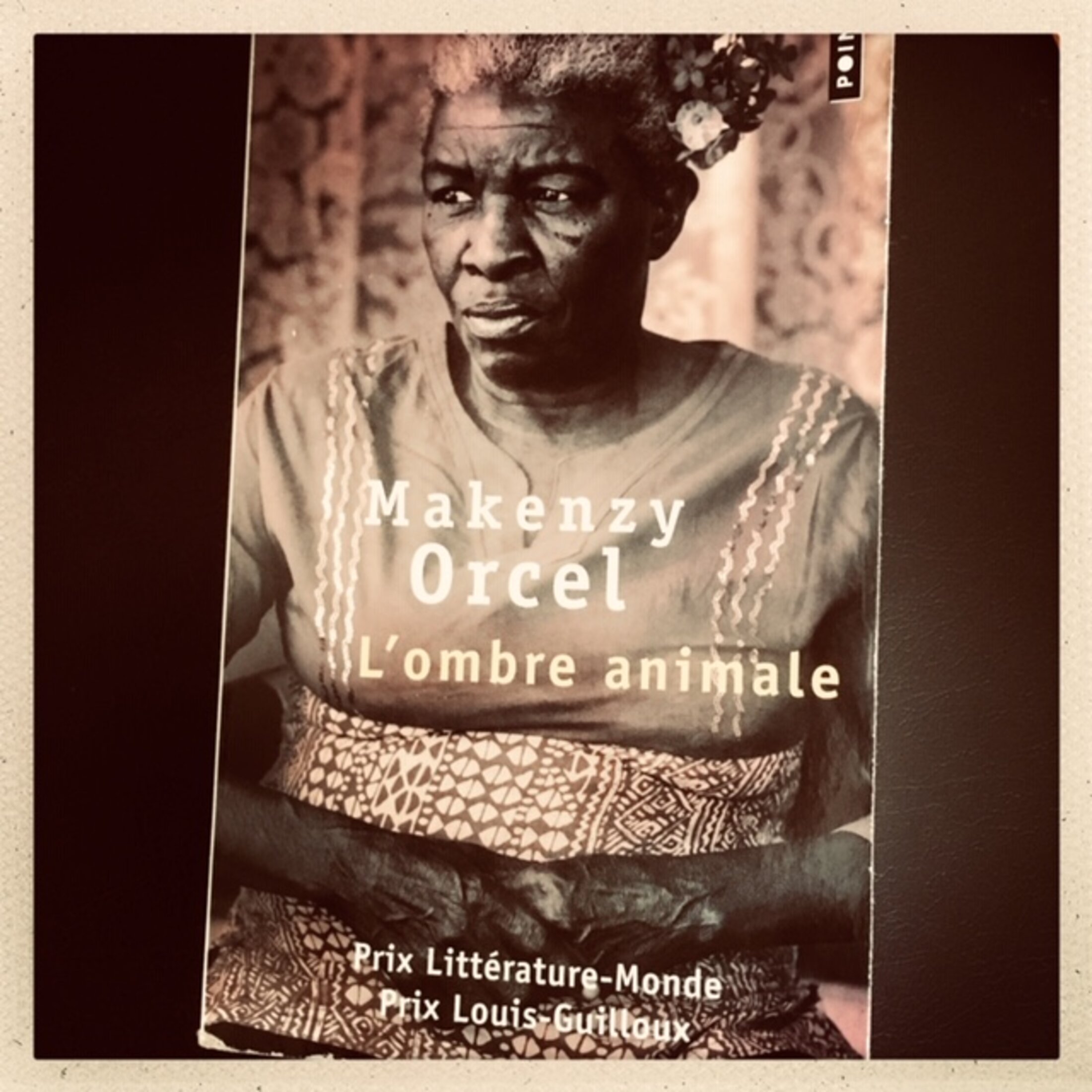

[‘L’Ombre Animale’ a reçu le Prix Littérature-Monde et le Prix Louis Guilloux en 2016]

-- ´L’Ombre Animale’, de Makenzy Orcel - éditions Zulma 2016 - ré-édition en 2018 chez Points ed. --

[— Makenzy Orcel a dernièrement publié ‘Maître-Minuit’ aux éditions Zulma et ‘Une boîte de nuit à Calcutta’, avec Nicolas Idier, aux éditions Robert Laffont —]

*voir également 'Makenzy Orcel, fils d’Haïti : la plume dans les plaies. Etude d'une oeuvre de feu'

Agrandissement : Illustration 2

—- Deci Delà—-