(« Dors, toi qui ne dors jamais

Prends ton soleil insolent

Prends tes terres arides

Traverse toutes les mers qu’il faudra

Laisse-moi respirer dans le rythme que je veux

Écrire avec la respiration que je veux

Dors, toi qui ne dors jamais »)

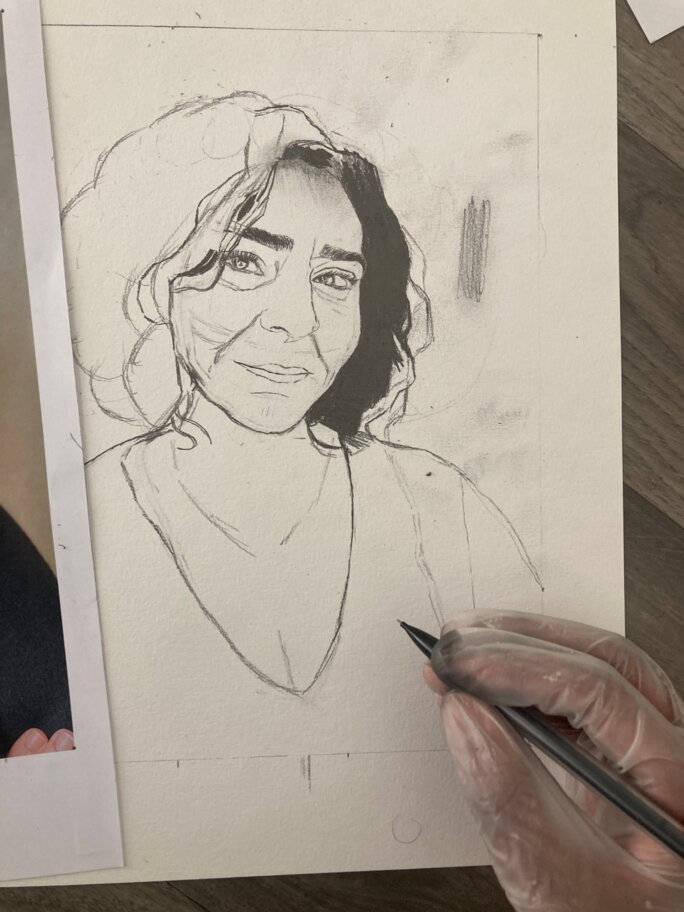

Agrandissement : Illustration 1

Toujours là, affleurant, sans jamais l’être vraiment. Là. Réellement. Incarné au quotidien par une galette au thym accompagnée d’un « comme au pays ! » irritant. Planqué dans les effluves de cuisson de la voisine Aïcha. Et puis même, aussi, dans chaque claudication de la mère. Cruelle. Intolérable.

Il n’y a jamais posé grolles, le narrateur, au Liban. Ne s’est jamais éloigné de sa banlieue parisienne pourrie. Et pourtant, l’indisciplinée Beyrouth hante depuis l’enfance son existence. Rythme ses humeurs, nourrit sa mélancolie; à son jeune corps défendant. Il peut bien enchaîner les spliffs, assis sur son banc de fortune, accompagné ou pas de son pote Elias (trop rond, trop gentil pour ce monde carnassier), à distance des petits caïds qui font marcher l’économie même plus souterraine de la cité (ils le trouvent « bizarre », trop taciturne pour être fiable), refouler façon étouffoir les mots qui se bousculent dans sa tête (feuilleter les dicos suffira-t-il à y remettre ordre ?), l’ombre du pays lointain, inconnu, de s’immiscer tout le temps, partout.

« Ce quartier, ce n’est pas chez nous, ça n’a jamais été chez nous. Les quartiers comme le nôtre ne logent que des déracinés, des partis d’ailleurs, des gens qui essayent de se bâtir un nouveau pays autour d’un pauvre parc qui ne suffira jamais à donner l’illusion. L’illusion qu’on n’est pas en lisière du monde. »

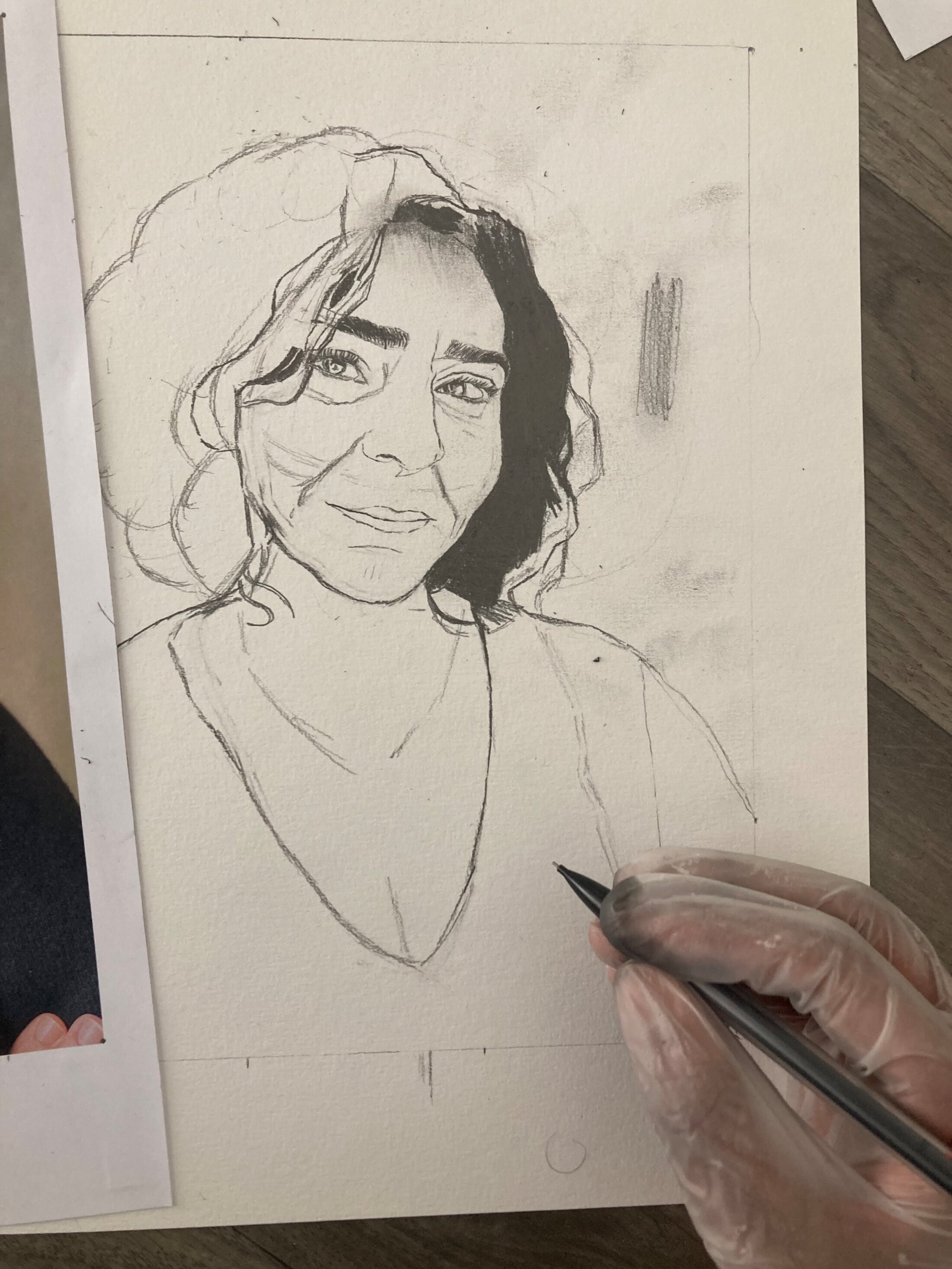

Agrandissement : Illustration 2

Mais lui n’est pas né au pays du Cèdre et sa mère est sans doute la seule blonde du quartier. Pourtant même elle, la Gauloise de la cité, au milieu de son quotidien de galères, d’anxiolytiques et de pleurs, ne songe qu’à lui, qu’au Liban. Ou plutôt à l’homme absent, disparu depuis longtemps, mais qui lui a laissé à vie deux traces indélébiles : son fils; et sa jambe handicapée. Alors elle se traîne de pièce pas aérée en pièce non-nettoyée, huis-clos HLM oppressant, obéissant aux seules règles de la psychasthénie. Le fils se voit gratifier brusquement entre deux portes - léthargie deux secondes brisée - d’une de ces satanées galettes au thym, accompagnées des sempiternels « comme au pays ! ». Qui sonnent comme autant de « comme pour lui ! » Elle croit bien faire, la mère. Elle pense gâter son gosse vénéré, peut-être même lui dire ainsi à sa façon, gauche, « tu vois, je ne te coupe pas de ton ascendance. Il n’est plus là mais, si un jour tu veux que je te raconte… » Lui n’a qu’une envie : la secouer, la réveiller, lui hurler dessus « mais tu n’y as jamais été, au ‘pays’ ! Pas plus que moi ! Sans la voisine, tu ne connaîtrais même pas la recette ! Et je ne veux rien savoir, rien connaître ! Tout est déjà dit dans ta patte folle ! » Il se tait, prend les manakish dans un demi-sourire forcé; retient ses larmes qui montent. La mère, elle ne le supporterait pas.

Parfois, il craint la pousse de cette "mauvaise graine" plantée, qui vient de qui il sait. Il redoute sa germination.

Agrandissement : Illustration 3

(« Traverse ce qu’il faudra de frontières fantômes

Ce qu’il faudra de tempêtes marines

Gagne les terres maudites loin de moi

Dors, toi qui ne dors jamais »)

L’autre rive de la Méditerranée se personnifie donc, aux yeux de l’enfant puis de l’adolescent dont Dima Abdallah trace ici la (dé)construction par de très fins coups de pinceau, dans la dépression maternelle, dans les traits indistincts d’un homme lâche et violent. Mais haïr requiert une constance destructrice. Haïr son père (on n’en a jamais qu’un) une énergie atomique. Consumante. Bientôt peut-être même constituante.

« Je lis des recueils de poésie, mais, depuis quelque temps, c’est comme si les mots des livres ne suffisaient plus, comme si j’avais au fond de mes poumons des millions de mots écrits en tout petit qui m’empêchent de respirer et qui ont besoin de sortir. Je fais sortir les mots un par un, je les expire, et j’écris comme un possédé. J’ai des carnets noircis de mon mutisme de la journée. Des bouts de textes, des poèmes , des raps. Tous les mots ravalés la journée, tapis dans mon corps, cognent la nuit. J’aurais peut-être dû lui dire, à Elias, que j’écris des raps et des poèmes, des centaines, que je transforme la matière noire de la journée en lumière. J’aurais peut-être dû lui avouer que c’est bien plus puissant que le shit et qu’écrire ça me fait m'évader au plus loin possible de ce monde tout en m’y ancrant à jamais, tout en y plantant des racines comme jamais. Peut-être qu’il m’aurait compris, Elias. Il est intelligent. Mais non, on a un pacte depuis toujours, lui et moi, une promesse de ne jamais se bousculer avec les mots qu’il ne faut pas, de garder chacun nos douleurs et nos secrets muets et de se les dire seulement avec les yeux, de ne jamais trop parler de ce qui est vraiment sérieux. De ne jamais trop parler tout court. »

Et surtout pas des pères volatilisés. Des géniteurs évaporés.

Elias fait partie du club des abandonnés lui aussi, des pas-grand-chose aux yeux de darons je-m’en-foutistes. Énième chiard répandu à la va-vite. Sa mère enchaîne les grossesses, jamais le même dab. Aucun homme ne semble décidé à mouiller l’ancre durablement dans ce logement social noyé sous les couches. Aucun ersatz de regard paternel ne s’attarde sur ce petit gros qui ne brille pas à l’école, ne sait pas se faire respecter dans la rue. Alors il fait le clown, Elias, essaie d’être sympa avec tout le monde, avec les zonards comme avec les dealeurs, casque de zik bien vissé sur les oreilles. Sous l’œil attendri et protecteur du jeune narrateur.

Y a-t-il place pour le hasard dans nos amitiés ?

« Pendant qu’on danse, il n’y a plus rien d’autre et on se sourit quand nos regards se croisent. Parfois, on met la musique très fort et ça nous prend aux tripes, alors les mouvements des bras et des jambes se font de plus en plus amples, on ferme les yeux et tout s’évanouit à part le gros beat qui cogne. Elias oublie complètement sa mauvaise graine, sa douleur et son gros bide et se met à danser comme un fou. Quand il oublie tout comme ça, je trouve qu’il danse super bien. Il aime tellement écouter de la musique, Elias, il a tellement tout le temps son casque sur les oreilles quand il est dehors, que la musique et lui, ils se comprennent, il est tellement habité par le son que son gros bide n’enlève rien à l’élégance de ses gestes. Il est beau quand il danse, Elias. Quand je lui ai dit ça une fois, il a rougi un peu et s’est mis à danser avec encore plus d’enthousiasme. »

Elias choisira le premier de partir sur les traces de son paternel.

Et ne se remettra pas de l’ultime rejet à venir.

(« Prends tes spectres

Prends toutes les illusions et tous les cauchemars

Je suis las

Rempli et vide de toi

Toi dans les limbes

En moi

Toi sans visage

Toi sans nom

Dors, toi qui ne dors jamais »)

La danse, l'apprentissage en boulange (« les boulangers, quand c’est des bons, c’est des artistes »), la musique : l’indifférence de l’irresponsable retrouvé balaiera tout. Cassera tout, le peu, à nouveau. Coup de poignard silencieux en plein cœur.

Les prédicateurs intégristes, à l’affût telles des hyènes locales, trouveront en Elias le mouton blessé idéal pour déverser leurs inepties, leur fiel belliqueux, leur lecture biaisée.

« Alors je l’accepte du mieux que je peux, son nouveau monde, en priant tous les soirs dans mon lit pour qu’il ne se casse pas la gueule, qu’il ne tombe pas dans un précipice où je ne pourrai pas aller le sauver. Il y a des gouffres sans fond où plus personne ne peut vous tendre la main et vous en extirper. Il y en a une tripotée, des gars et des meufs dans le quartier, qui ne connaissaient rien de rien à la religion et ça ne les a pas empêchés de signer pour je ne sais quel prêcheur à la con. Je suis tombé un jour sur un mec qui n’arrêtait pas de cracher par terre parce que je ne sais quel génie lui avait fait croire qu’il était interdit d’avaler sa salive pendant le ramadan. Eh purée, le mec y a cru. Je prie tous les soirs pour qu’Elias ne devienne pas taré. »

Brassens chante toujours Sète sur le téléphone du narrateur, regard tourné vers la Méditerranée et les autres rives, celles d’en face, terres des racines mais, Elias n’écoute plus depuis son petit tapis de prière. Seuls les prêches des charlatans guerriers portent à présent sa colère.

(« Prends tes mots

Prends mes mots

Emporte-les aussi loin que tu pourras

Prends-les et éparpille-les au vent d’hiver

Attends l’hiver

Attends le froid qui prend tout

Et berce mes mots de tempête folle

Attends décembre

Attends la bise du nord

Le vent froid qui anesthésie tout

Dors, toi qui ne dors pas »)

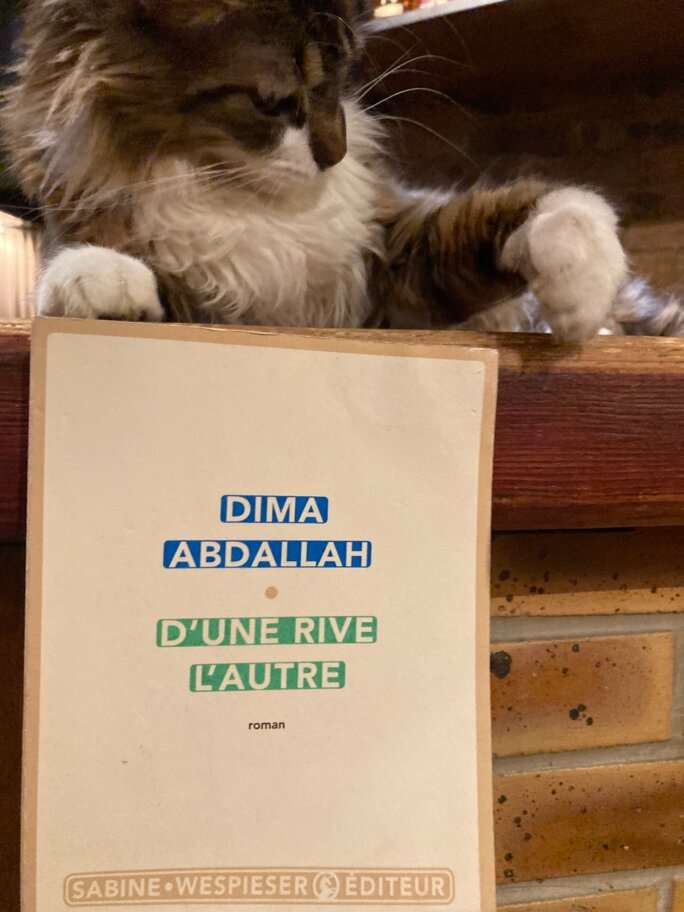

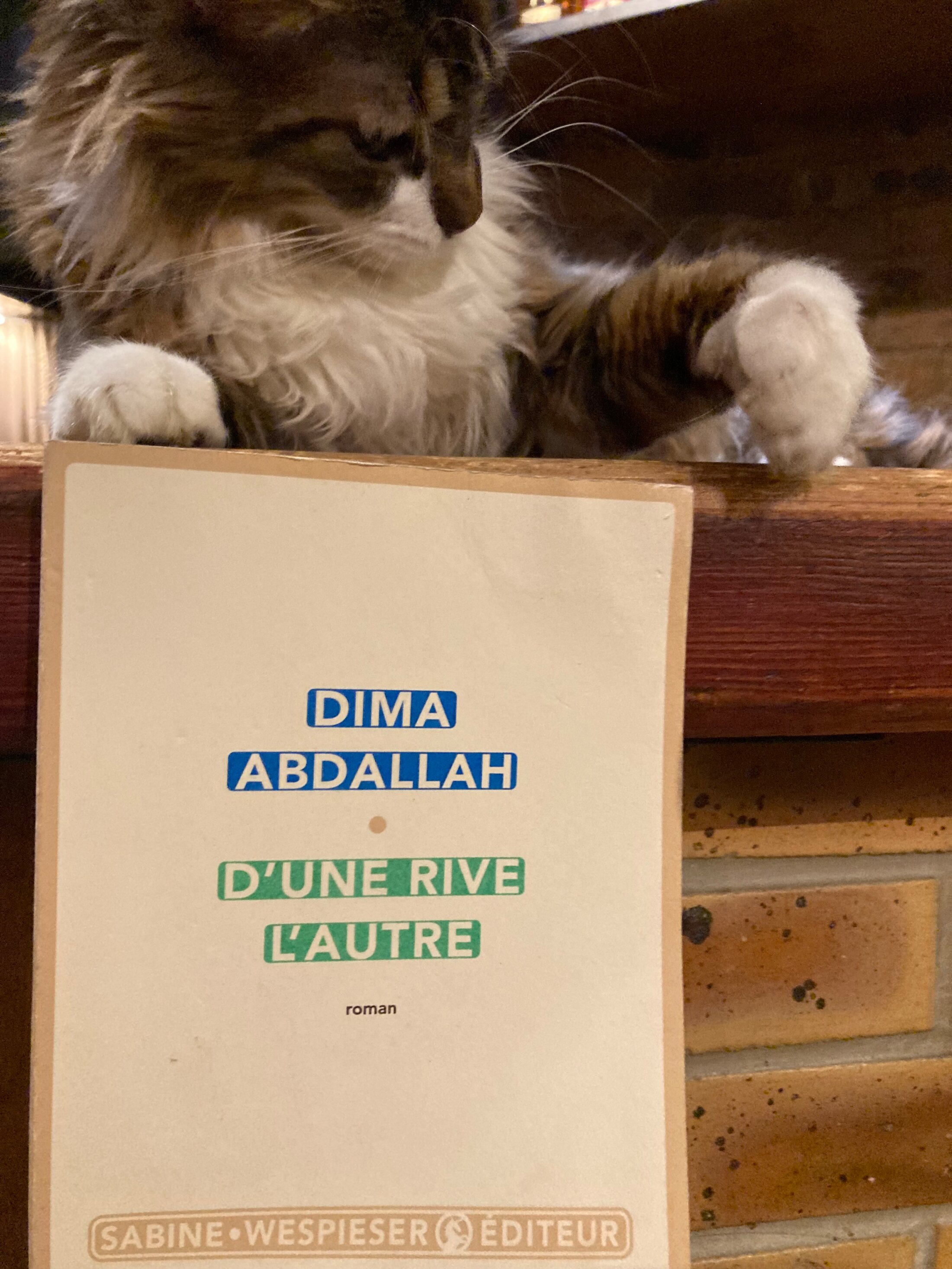

‘D’une rive l’autre’, troisième roman de l’écrivaine Dima Abdallah, est un lumineux exercice d’équilibriste. En bordure de soi, à la frontière entre la mélancolie et la brisure, sur le seuil d’où commence l’exil intérieur.

Agrandissement : Illustration 5

Ses personnages, qui incarnent les périphéries, touchent rapidement à l’universel entre ses mains. Le narrateur, personnage principal suivi sur plusieurs décennies, claquemuré dans ce quartier qui est sien sans l’être vraiment, dans son tête-à-tête suffocant avec une mère fragile, ne trouve comme respirations que son amour distant pour la belle Layla, sa solide amitié sans jugement avec Elias et les mots, les dictionnaires, le rap, Brassens, la poésie et ses carnets d’écriture. Le Liban n’est pas son quotidien. Il l’habite pourtant à chaque réveil.

Comme toujours avec l’auteure de ‘Mauvaises herbes' et de ‘Bleu nuit’, la marge devient le centre et les normes (l'école dans ‘Mauvaises herbes’, le travail et la routine d’une vie rangée dans ‘Bleu nuit’) les vrais sujets d’interrogation.

Avec son œil félin et sa plume légère mais sans complaisance, l’écrivaine franco-libanaise accouche les vérités les plus sensibles en perçant le fracas des silences. Familiaux, sociétaux, intimes et par là aussi historiques.

Comment parler autrement des séquelles d’une guerre civile (1975-1990) qui fit 250.000 morts, autant de disparus et créa une diaspora de 14 millions de personnes descendance comprise (sur une population de 6 millions actuelle), avec tous autant de souvenirs troubles, personnels ou familiaux, et du déracinement, et des horreurs vécues, entendues, des conflits intercommunautaires ? Qui a fait quoi ? À quelle faction armée l’allégeance de qui ?

Les fantômes rôdaient et les plaies peinaient à cicatriser, avant même l’explosion du hangar numéro 12, port beyrouthin, 2020 (symbole de l’incurie et de la corruption de la classe politique libanaise). Avant même le Hezbollah, le Hamas, l’occupation et les bombes israéliennes.

Les experts des plateaux bondissent tels des cabris de drame en drame pour asséner froidement leurs prévisions géopolitiques, géostratégiques, Mmes Irma enivrées de dates et de tableaux.

Aux écrivains, au temps lent de l’écriture, de rappeler que la guerre, toujours, étend ses souffrances sur plusieurs générations, même dans les tripes de celles qui ne l’ont pas vécue.

« Je les entends siffler, les bombes, et je me maudis d’avoir regardé des films de guerre ou les informations à la télé, parce que sinon je ne saurais même pas ce que ça produit comme son, une bombe. Je les entends et me demande si c’est la télé ou les immeubles mouchetés de Beyrouth qui hurlent de l’autre côté de la mer. Qui hurlent encore quinze ans de sifflements de bombes dans le ciel, de cris stridents des impacts. Est-ce que j’entends ce que lui, l’autre là-bas, a tellement entendu que ça a fini par couler dans mon sang ? »

La belle Layla, autre amie de la petite enfance, passe dans le quartier. Elle a bien grandi, rend chaleureusement de la tête ses salutations au narrateur, déstabilisé à chaque rencontre depuis son banc; amoureux éperdu (« puceau handicapé » selon lui-même). Elle est surveillée à présent par son grand frère, trop lâche pour se confronter aux cadors du trafic mais pas pour menacer sa petite sœur. Le narrateur s’en fiche, promet ses foudres proches à ce coquelet.

Ces mots qui cognent toute la journée dans sa caboche, il les couche sur ses carnets et, les passages dédiés à Layla sont les plus beaux. Les plus secrets. Les plus poétiques. Les plus inspirés. Le lecteur y retrouvera toute l’idéalisation, la flamme passionnée des premières fois. Et s’inquiètera peu à peu, au fil des années dépliées par Dima Abdallah, de cette divinisation qui s’éternise au-delà du passage de l’adolescence.

Quand viendra l’heure, bien entendu qu’il partira. Qu’il foulera enfin pour la première fois le sol libanais. Mais pour chercher quoi ? Beyrouth, ses ruelles étroites, la lumière qui surgit de derrière les montagnes, celle d’après un jour de pluie salvatrice ?

Ou les traces de celui qui l’a abandonné ?

Quel sera le prix à payer ? Les mots sauvent-ils de tout ? La promesse d’un amour partagé éloigne-t-elle tous les monstres du passé ? D’un passé jusqu’ici férocement, inconditionnellement, refoulé.

« Les mots rugissaient en moi et les vers se formaient sans me demander mon avis. Les vagues qui venaient soupirer à mes pieds me criaient leurs origines, elles me bombardaient des mots des terres chaudes de l’autre rive parce qu’il y a bien une autre rive. Même une rive quittée depuis plus de vingt ans. Les vagues venaient me souffler des odeurs de poudre, des immeubles écroulés sous des soleils accablants, des peaux mates, des yeux noirs, des souvenirs increvables et des "comme au pays" comme s’il en pleuvait parce qu’il y a un pays. Les mots le savent et ne nous demandent pas notre avis. Ils savent les terres brûlées, les villes dévastées et les corps ensevelis qui ne refroidissent jamais.

J’ai des carnets remplis de ce que je n’ai jamais voulu écrire. »

Il va « réussir sa vie », répète fièrement en boucle sa mère entre deux « comme au pays ». Il ne la contredit pas, conscient d’être pour elle une béquille. Mais « réussir sa vie » : qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ?

Lorsqu’on est en plus amputé de la moitié de soi. De son histoire.

Que les nuisibles invisibles rongent depuis le commencement les fondations bancales.

(« Dors et borde-moi avant de fermer les yeux

Alors peut-être que je m’endormirai

Dans un hiver qui ignore tout

Qui oublie tout

Un sommeil propre de ton soleil ardent

Propre de tes corps

Propre de tes ruines

Propre de la jambe qui boite

Un sommeil profond qui prend tout

Je dormirai enfin, moi qui ne dors jamais. »)

Agrandissement : Illustration 6

Des délicieux rikakats de madame Hind au café de Batroun en bord de mer, de la plage beyrouthine de Ramlet el-Baïda aux amours qui s’affirment au bord des cascades de la vallée de l’Ibie (Ardèche), oasis personnelle, il cherche voie et équilibre, conscient des charges invisibles posées sur ses épaules, sacs de poudre, de chimères, de passions déçues et de violence. Qui ne lui appartiennent pas. Mais le définissent, le bâtissent aussi, cependant. Comme chacun d’entre nous. Sous d’autres formes, d’autres héritages tus.

« Réussir sa vie » ? Oui, le projet est beau. Universel.

Layla repasse. Ses cheveux ondulés remués par le vent. Ses dents blanches parfaites qui se dévoilent en un éclair lorsqu’elle l’aperçoit.

« Réussir sa vie ». Le monde autour, alors, n’existe plus. Un instant. Suspendu.

Agrandissement : Illustration 7

‘D’une rive l’autre' parvient subtilement à évoquer le Liban tout en, malgré les apparences et étonnamment, ne pas en faire son sujet central.

Le jeune narrateur sans nom pourrait aussi bien être un garçon tamoul vivant en France, une adolescente haïtienne expatriée, un descendant de survivants de la Shoah, une rescapée du génocide rwandais. N’importe quel jeune adulte, nationalité indifférente, porteur d’une histoire familiale lourde, de secrets enfouis. Là est la force de Dima Abdallah ! Partir du matériau qui est le sien, de la glaise qui lui est donnée, pour regarder au-delà du particulier tout en se nourrissant sans cesse de celui-ci. Fixer le point commun à tous (la matière humaine, les sensibilités à vif) et : viser juste.

Un roman étourdissant sur l’exil intérieur, sur ceux qui ne trouvent aucune place dans les cases prédéfinies, qui ne veulent plus participer au bal masqué géant. Également, en creux, un rappel aux agités du roman national que les histoires désormais ici sont diverses. Complexes. D’autant plus indispensable aujourd’hui que le monde gronde à nouveau, menace de furies, de nouvelles plaies béantes ceux qui aspiraient juste à… « réussir leur vie ». Aussi un mémento-bouteille à la mer sur la fragilité des enfants, des adolescents, éponges friables (même si âmes résilientes). Le cadet des soucis, certes, des nouveaux bellicistes maîtres du monde.

— ‘D’une rive l’autre’, Dima Abdallah, éditions Sabine Wespieser —

Agrandissement : Illustration 8

• voir aussi : - Dima Abdallah dans Le Monde : « Ne t’endors pas, Beyrouth ! »

- 'Dima Abdallah, les fines épines du Liban. Éclosion d’une écrivaine rare’

- ‘Plongée entre les pages de 20 livres de la maison Sabine Wespieser pour ses 20 ans !’

— Deci-Delà —