Agrandissement : Illustration 1

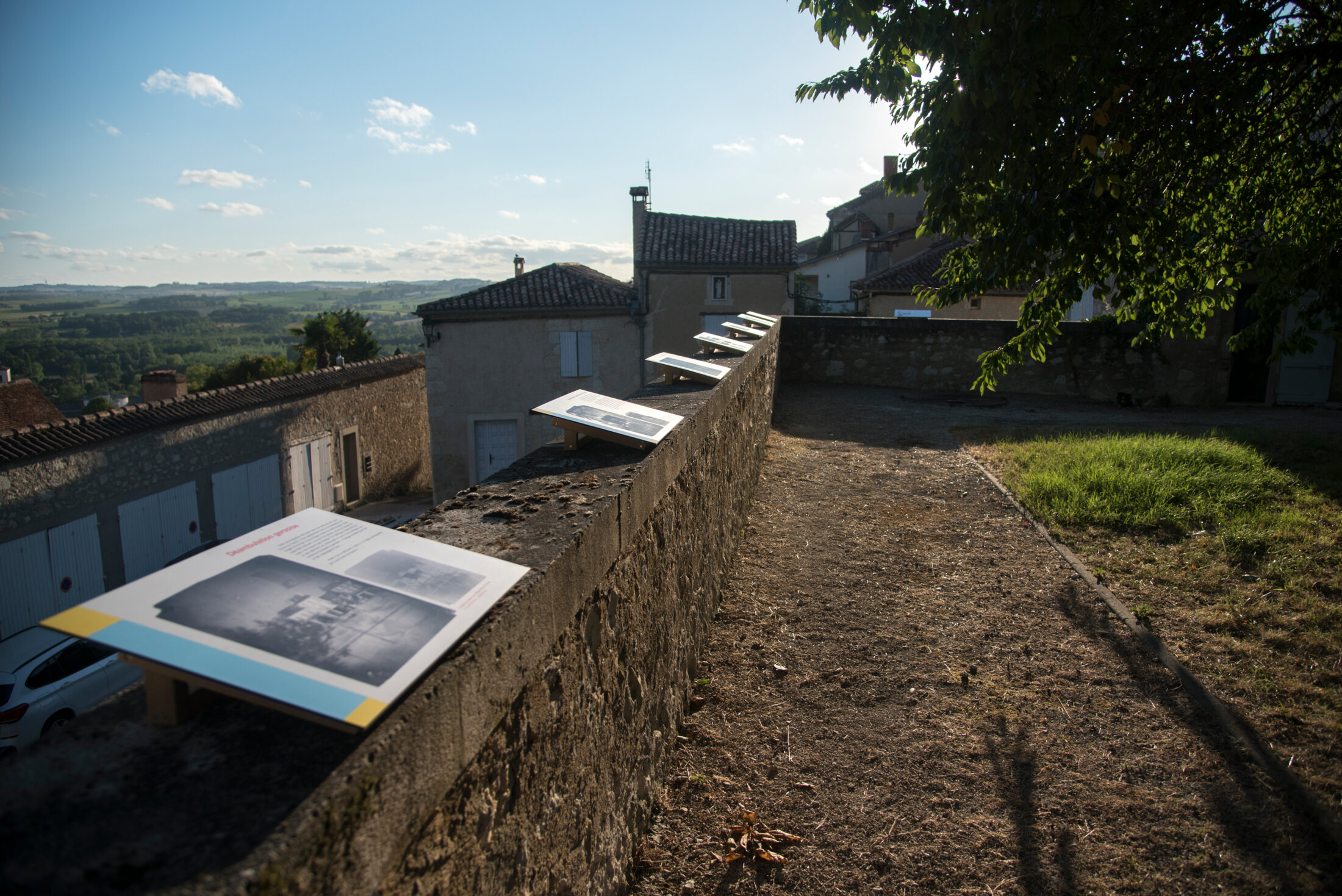

On pourrait presque dire que l’édition 2023 de l’été photographique de Lectoure a été imaginée par une invitée locale. Depuis 2015, Damarice Amao, attachée de conservation au Cabinet de la photographie du Musée National d’Art Moderne/ Centre Pompidou, se rend chaque année à Lectoure. Elle apprécie la « chaleur des gens[1] » dans cette « campagne qui n’est pas reculée, renfermée sur elle-même » au point de faire l’acquisition l’an passé d’une maison. Il faut dire que cette petite ville d’à peine un peu plus de trois mille cinq cents habitants, située au nord du département du Gers, à la frontière entre l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, a bien des atouts. Ville thermale dotée d’un patrimoine exceptionnel – elle possède même une cathédrale – entourée de remparts, elle est particulièrement appréciée des pèlerins qui font la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, dont elle constitue une étape importante. Cette année, le 400ème anniversaire de la formation des carmélites fête le retour des reliques de Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Surtout, les étés à Lectoure sont marqués depuis 1990 par un festival de photographie qui, s’il n’a pas les moyens et la visibilité des Rencontres d’Arles, compense largement par son accueil, ses engagements et sa programmation, confiée donc cette année à Damarice Amao. Intitulée « L’esprit du lieu », l’actuelle édition s’articule autour des mémoires, de la petite et de la grande histoire. Elle rend hommage au festival et, au-delà, à la ville de Lectoure et à celles et ceux qui l’ont faite. Le parcours d’expositions, qui s’invite dans divers lieux emblématiques de Lectoure, propose un portrait en creux de la ville. Rien de nostalgique pour autant, les propositions sensibles de chacun des artistes invités induisent un champ des possibles qui, chargé du passé pour mieux comprendre le présent, ouvre des perspectives désirables pour construire notre futur.

Agrandissement : Illustration 2

Genius Loci

Agrandissement : Illustration 3

La Maison de Saint-Louis qui, depuis 2010, abrite le Centre d’art et de photographie de Lectoure célèbre l’un des grands noms de la photographie humaniste italienne et européenne, Lisetta Carmi[2] (1924-2022), à travers la présentation de trois séries en noir et blanc, méconnues du grand public, consacrées à l’Italie rurale des années soixante et réunies sous le titre de « Mémoire d’un monde oublié ». À cette époque, les zones rurales italiennes sont en proie à de nombreuses difficultés économiques et sociales qui font perdurer des conditions de vie archaïques, conduisant à un exode massif de leur population vers le nord[3]. Au cours de ses séjours en Sardaigne, en Sicile, dans les Pouilles mais aussi en Lombardie, effectués entre 1965 et 1978, Carmi dresse, dans ses photographies en noir et banc, les portraits de ces communautés rurales dans lesquelles persistent les rituels et les traditions.

Agrandissement : Illustration 4

Durant sa courte carrière de photographe – dix-huit ans à peine – Lisetta Carmi a principalement documenté les conditions de travail et la marginalisation, développant une approche engagée et humaniste caractéristique de l’époque. « J’ai photographié pour comprendre[4] »confiait-elle à la fin de sa vie, investissant au long cours des communautés pour mieux témoigner de leurs réalités sociales. L’aspect narratif de son travail est renforcé par les légendes qu’elle appose au dos de ses tirages. Cinquante ans après, on peut observer la sensibilité de l’artiste dans l’attention qu’elle porte aux personnes, à leur vie et à leur visage, enregistrant la vie sociale de ces zones rurales. La ruralité est aussi à l’honneur dans les Voûtes du Maréchal Lannes – anciennes cuisines du palais épiscopal – où Nicolas Tubéry donne à voir « Vivre la terre », une installation immersive qui poursuit une réflexion sur l’état du monde rural actuel et les problématiques auxquelles ses acteurs sont confrontés. L’artiste pose, depuis plusieurs années, son regard sur ce monde dont il est issu, portant une attention particulière sur la vie quotidienne, s’intéressant notamment aux gestes de labeur. « Vivre la terre » est le résultat d’un tournage de plus de sept heures au cours duquel il recueille des témoignages sur la manière de vivre de la terre sur le territoire.

Agrandissement : Illustration 5

Un peu plus loin, l’ancienne école Bladé accueille trois expositions qui abordent les notions de mémoire, d’absence et de spiritualité. Comment capter des réalités invisibles par le biais du médium photographique ? Dans ce grand ensemble de bâtiments en pierres calcaires, Stéphanie Solinas explore le visible et l’invisible, le rationnel et la croyance, dans « Sonder l’inexpliqué », interrogeant dans ces manifestations tangibles mais aussi plus imperceptibles ce qui fonde notre identité. Dans les « Revenants », série pour laquelle elle a obtenu l’autorisation d’utiliser la chambre photographique de la carmélite Thérèse de Lisieux conservée au musée Nicéphore Niepce à Chalon-sur-Saône, elle capte des éléments spirituels à travers une forme de présence physique. Si photographier avec l’appareil d’une sainte ne permet pas forcément de saisir des manifestations divines, celui-ci agit comme une clef qui ouvre bien des portes. Mais cela ne relève-t-il pas aussi des miracles ? Solinas considère que toutes les images sont dans le présent. Elle questionne la prétendue objectivité de la photographie en montrant des choses qui n’existent pas, comme l’image de l’écorché de Jean-Antoine Houdon dont la présence, debout, est impossible. L’exposition se clôture sur un mur rose au milieu duquel est noté un numéro de téléphone. Les personnes qui le souhaitent peuvent y déposer leurs miracles, quels qu’ils soient.

Agrandissement : Illustration 6

À l’étage, l’artiste béninoise Sènami Donoumassou, dont le travail aborde les questions liées à l’identité collective, à la mémoire et à la transmission, expose deux séries, « Akɔ mlă mlă » et « Fà gbésisà », autour de la littérature orale, mémoire des langues traditionnelles du Bénin. « Nous savons tous que nos langues nous renseignent sur notre identité culturelle et nos mémoires. Ces mémoires-là se présentent sous forme de littérature orale comme les contes, les panégyriques, les chansons, les proverbes etc. et occupent une place importante dans notre patrimoine culturel immatériel[5] » explique-t-elle. « Cependant, lorsque ce patrimoine s’étiole sous l’influence de la mondialisation, ces mémoires qui donnent à la langue sa singularité, son authenticité, se perdent aussi ». L’artiste s’engage dans la sauvegarde de cette culture immatérielle à travers la photographie, non pas dans une démarche ethnographique mais dans une intention sensible et poétique assumée.

Agrandissement : Illustration 7

Une salle aborde pour la première fois l’histoire du bataillon des Tirailleurs Sénégalais accueilli à Lectoure à la veille de l’Armistice de la Première Guerre mondiale. Contrairement à ce que leur titre peut laisser croire, ces soldats ont été réquisitionné dans plusieurs régions africaines de l’Empire colonial français correspondant aujourd’hui au Sénégal, à la Côte d’Ivoire, au Congo, au Bénin, etc. Le camp militaire, situé sur le versant sud de Lectoure, devait offrir un climat plus clément pour ces hommes mais l’hiver 1918-19, particulièrement rude, causa la mort de soixante-treize d’entre eux, inhumés au nord-ouest de la ville. Leur état civil et leur lieu de naissance, inscrits sur la stèle surplombant leur tombe, sont les seules choses que l’on sache d’eux. Le portrait de Madeleine Lacapère avec l’un de ses filleuls prénommé « Mamadou » constitue à ce jour l’unique image représentative de l’élan de sympathie qui traverse Lectoure à cette époque.

Agrandissement : Illustration 8

Lectoure possède aussi sa Cerisaie, lieu emblématique du festival, composé d’un jardin et d’une petite maison, vestige d’une tour plus imposante, juchés sur la pointe de ses remparts sud. Elle apparait dans les photographies de l’un des pionniers de la photographie couleur au XIXème siècle, Louis Ducos de Hauron[6](1837-1920), auquel Hanako Murakami rend symboliquement hommage dans sa proposition « Inventer et rêver la photographie ». L’artiste japonaise, qui s’intéresse au contexte d’apparition du médium tant d’un point de vue technologique qu’historique, invite à une déambulation sensorielle, pleine de poésie, qui ramène le visiteur à l’époque mythique des pionniers. Face aux silences de l’histoire, elle adopte une approche spéculative qui la voit élaborer des scénarios fictionnels suivant diverses modalités, qu’elles soient olfactives, conceptuelles ou sculpturales.

Agrandissement : Illustration 9

En contrebas de l’ancien château des Ducs d’Armagnac, les allées Montmorency dessinent une belle promenade aux pieds des remparts ouest de la ville, offrant l’un de ses plus beaux points de vue. Le décor escarpé de la falaise calcaire sur laquelle ils s’élèvent fournit un écrin inédit aux photographies de Marguerite Bornhauser, qui utilise la couleur pour rendre compte du monde qui l’entoure. Elle s’inspire de la peinture, mais aussi de la littérature et de la musique à l’instar de la série « When Black is Burned », présentée partiellement ici, et dont le titre est tiré d’un morceau de Neil Young. Détails de corps, objets et plantes saturés de lumière, fragments de paysage plongés dans des filtres chromatiques, les clichés ont un potentiel narratif évident qui confirme le goût de l’artiste pour les associations d’images. Sa pratique consiste à nous « re-montrer le monde qui nous entoure comme plus lumineux et plus beau[7] » pour reprendre les mots de Simon Baker. Le spectacle du réel confine à la joie de la contemplation.

Agrandissement : Illustration 10

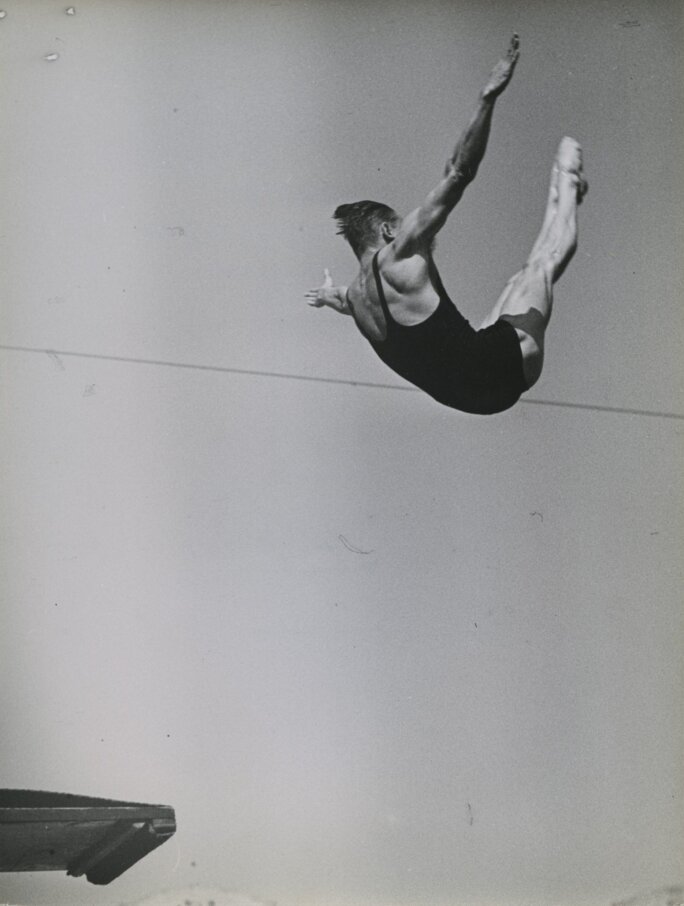

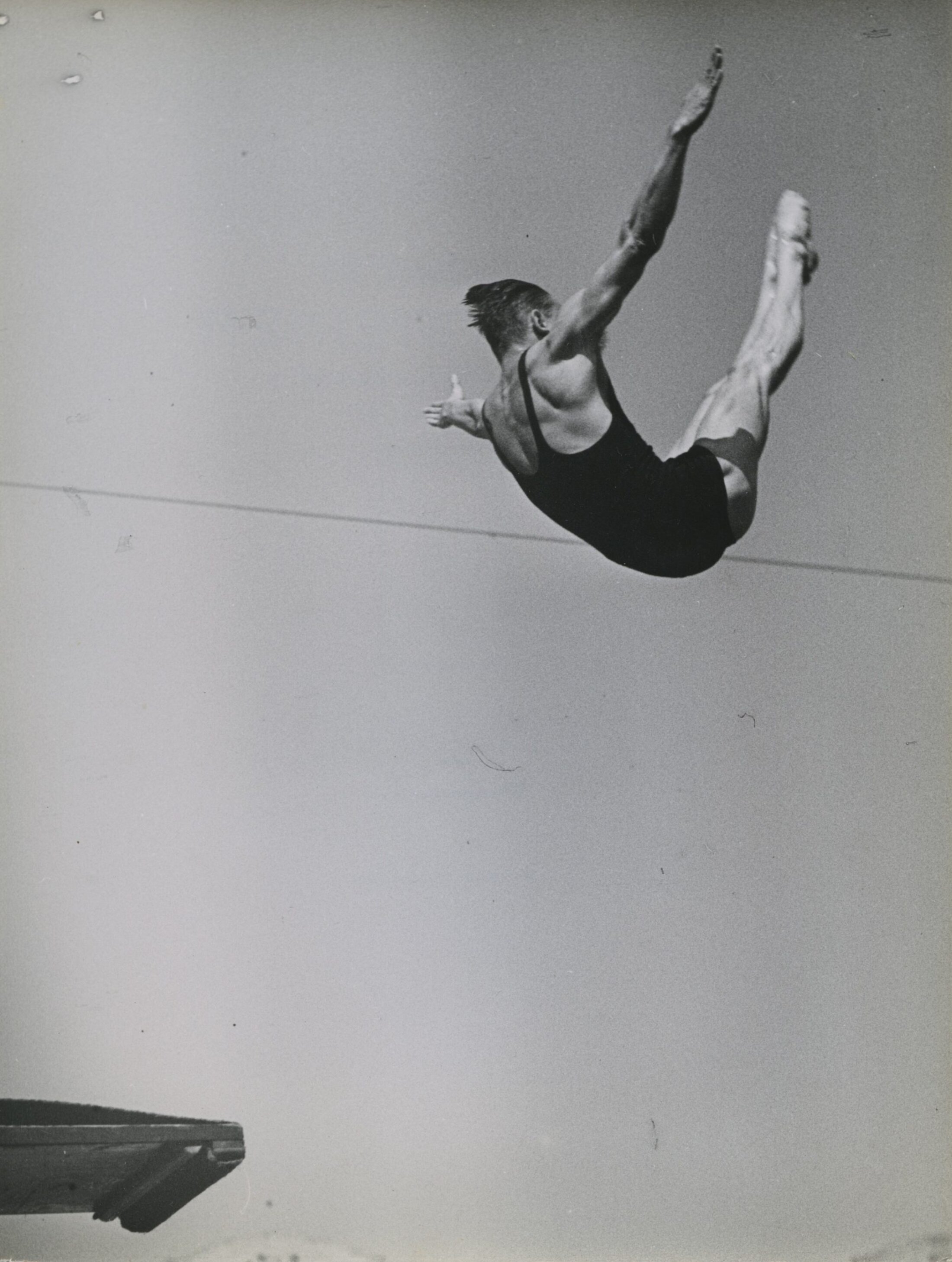

Installée à flanc de coteau, la piscine de Lectoure, à la vue panoramique sur les collines environnantes, est actuellement fermée pour travaux, mais son jardin propose une exposition inédite intitulée « Piscine, nouvelle utopie », autour des photographies de Pierre Boucher, Jean Moral et André Steiner, retirées en très grand format et présentées sur des supports de bois. Ces derniers saisissent l’importance des moments passés à la piscine dans l’imaginaire collectif, du bain de soleil aux séances de natations. Promoteurs de la Nouvelle Vision, cette photographie expérimentale des années vingt héritière du Bauhaus et portée par les promesses techniques de la société industrielle, ils ont exalté, dans leurs images, les joies et la liberté de la vie en plein air. Tandis qu’un second volet évoque l’histoire de la piscine municipale construite en 1966.

Agrandissement : Illustration 11

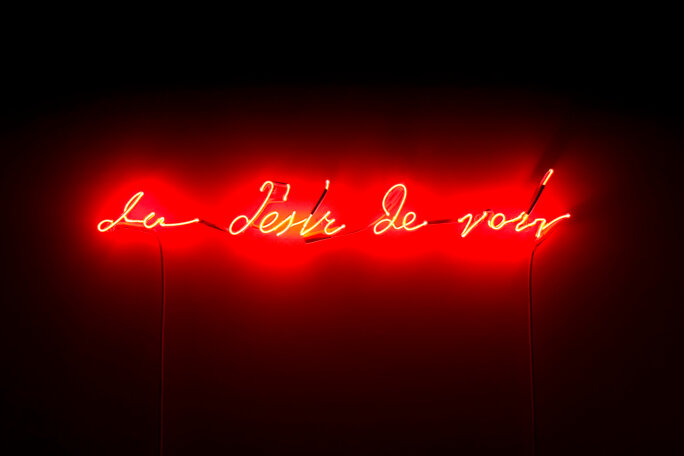

Enfin, la Halle aux grains propose une entrée dans l’histoire du festival en recréant l’exposition emblématique « Dégel Parfum » et offrant une traversée de ses archives, pour la plupart inédites, qui couvrent plus de trente ans d’activité. Pensée comme le centre névralgique de cet été photographique, le lieu revient sur la place et le rôle du festival dans Lectoure, la place grandissante qu’il prend, et celle de la photographie dans l’identité culturelle de la ville. « Dégel parfum » des photographes Gérald Minkoff et Muriel Olesen[8], est la première exposition du festival présentée à la Halle aux grains en 1990. Née d’une double résidence dans l’ex-URSS et dans le Gers, cette déambulation en noir et blanc entre Gers et Russie pose un regard sensible sur deux réalités pour le moins contrastées. Dans le cadre du programme « Stand with Ukraine » du réseau Diagonal[9], l’invitation faite à trois photographes ukrainiens, Alex Blanco, Maxim Dondyuk et Elena Subach, répond à la tradition d’accueil propre à Lectoure. Elle permet, à travers leurs différents langages photographiques, de faire le constat, plus de trente ans après, de la réalité du dégel des relations internationales escompté après la chute du mur de Berlin.

Agrandissement : Illustration 12

Avec pour fil rouge les divers aspects de l’identité de Lectoure, la trente-quatrième édition de l’été photographique s’attache à « L’esprit du lieu ». Dans les treize propositions exposées dans sept lieux emblématiques de la ville se répondent photographies contemporaines et historiques, soit autant d’allers-retours entre passé et présent qui permettent de mieux saisir notre temps tout en ouvrant des possibles désirables pour imaginer demain. Sur un territoire où cohabitent plusieurs manières de vivre la ruralité, « le plus petit des grands festivals » pour reprendre l’expression inventée par Brigitte Ollier dans Libération, n’a pas fini de nous transporter.

Agrandissement : Illustration 13

[1] Sauf mention contraire, les propos cités ont été recueillis lors d’échanges avec la commissaire générale de l’été photographique 2023.

[2] Voir Guillaume Lasserre, « Lisetta Carmi ou l’art d’être au monde », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 31 décembre 2020, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/311220/lisetta-carmi-ou-lart-detre-au-monde

[3] Ce que montre Luchino Visconti dans son film Rocco et ses frères tourné en 1960.

[4] « Ho fotografato per capire », reproduit dans le guide du visiteur de L’été photographique de Lectoure 2023, p. 5.

[5] Inès Feliho, « Sènami Donoumassou : Ce qui se perd lorsque l’on quitte l’oralité pour l’écriture », The Art Momentum, 28 juillet 2022, https://theartmomentum.com/senami-donoumassou-ce-qui-se-perd-lorsque-lon-quitte-loralite-pour-lecriture/

[6] Il suit son frère, Alcide Ducos de Hauron, magistrat, dans ses différents lieux d’affectation, notamment à Lectoure d’avril 1868 à décembre 1969. C’est à Lectoure, le 23 novembre 1868, qu’il dépose le premier brevet sur la photographie des couleurs.

[7] Simon Baker, Marguerite Bornhauser. Red Harvest, Poursuite Éditions, 2019.

[8] Originaires de Genève, ils poursuivent une œuvre artistique à deux voix depuis leur rencontre en 1967 jusqu’à leur décès respectif dans les années 2000.

[9] Fondé en 2009, Diagonal est le seul réseau en France réunissant des structures de production et de diffusion dédiées à la photographie.

Agrandissement : Illustration 14

« L'ESPRIT DU LIEU » - 34ème édition de l'Été photographique à Lectoure. Commissaire invitée : Damarice Amao, historienne de la photographie et attachée de conservation au au Cabinet de la photographie du Musée National d’Art Moderne/ Centre Pompidou, assistée par Athina Perrin.

Jusqu'au 24 septembre 2023.

Du lundi au jeudi, de 15h à 19h, du vendredi au dimanche, de 10h à 13h et de 15h à 19h.

L'été photographique

Maison de Saint-Louis - 8 cours Gambetta

32 700 Lectoure

Agrandissement : Illustration 15