Agrandissement : Illustration 1

Le programme de la deuxième édition de KorSonor, qui se tient à Genève jusqu’à la mi-novembre, a débuté par deux préambules au cœur de l’été, abordant, d’une part, la relation entre le son et l’architecture avec une activation sonore au Pavillon Sicli et, d’autre part, la relation entre le son et la nature, expérimentée au conservatoire et au Jardin botanique. Le son, la musique et les arts visuels sont unis par des liens qui remontent au début du siècle dernier et qui, depuis le début de celui-ci, ne cessent de susciter un intérêt grandissant auprès des institutions d’art contemporain et des musées. Olivier Kaeser, ancien codirecteur du Centre culturel suisse à Paris, a imaginé cette « exposition-festival » comme il la nomme lui-même, conçue par Arta Sperto[1], la structure nomade qu’il a créée, comme un pendant de Dance First, Think later (DFTL),biennale à la croisée de la danse, de la performance et des arts visuels qui occupe depuis trois éditions l’automne genevois les années paires.

Agrandissement : Illustration 2

Alors que les bruissements du monde se font de plus en plus assourdissants, cette nouvelle édition de KorSonoR propose un contrepoint, une pause sensible, collective, dans laquelle le murmure d’une installation dialogue avec le tumulte d’une performance, et Genève, cité lacustre, ville de traités et de silences diplomatiques, révèle ses strates acoustiques enfouies. Inspirée par l'héritage de Max Neuhaus (1939-2009) – ce « père » de l’installation sonore dont « Promenade du Pin » (2002), l’une des rares œuvres permanentes dans l’espace public genevois, ancre l’histoire de l'art sonore dans le tissu urbain local –, cette édition 2025 déploie ses tentacules sur seize lieux partenaires, du Commun (espace central de la biennale) à la Fonderie Kugler, en passant par le Jardin botanique, le Musée d’art et d’histoire, et même une extension satellite à Venise ! Performances-concerts, installations, sculptures, vidéos, films, résidences, discussions, projets collaboratifs, le programme est dense et varié. Dix-sept artistes, duos ou collectifs[2] y tissent un réseau de résonances qui transcendent les frontières disciplinaires. Si la première édition[3], en 2023, explorait déjà ces convergences avec une quinzaine d'artistes – parmi lesquels Christina Kubisch[4] et Susan Philipsz –, la seconde affine le geste, en accentuant les collaborations locales et en prolongeant l'expérience au-delà des murs, jusqu'aux lagunes vénitiennes.

Agrandissement : Illustration 3

Discothèque du quotidien

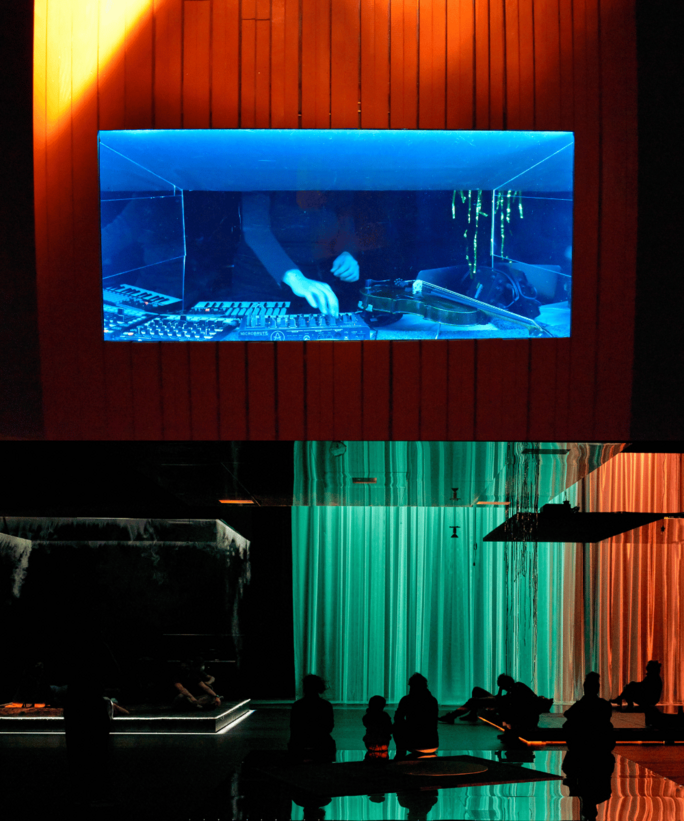

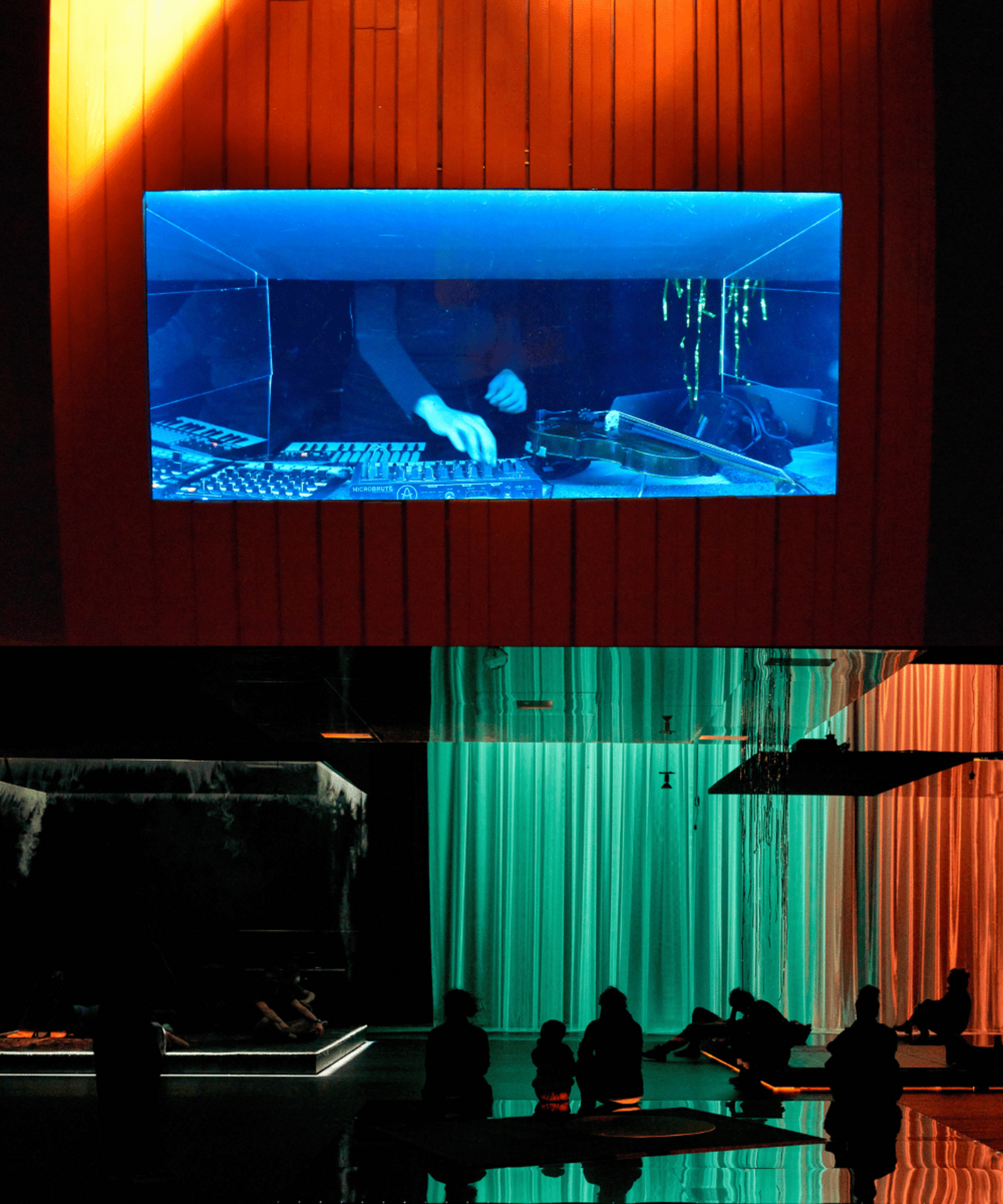

Au cœur de cette cartographie sonore, Le Commun – l’ancien entrepôt des Bains, face au MAMCO et au Centre d’art contemporain – fait office de noyau dur dans lequel s'entremêlent les univers de quatre figures majeures : Dimitri de Perrot, Gabriela Löffel, Marie Losier et Marina Rosenfeld. L’ouverture, le 22 octobre dernier, y a donné le ton avec une performance de Marina Rosenfeld et des lives sets de Dimitri de Perrot, transformant l’espace en un théâtre d’ondes dans lequel le public, pris au piège d’une acoustique ciselée, redécouvrait le corps comme premier instrument. Installation sonore immersive, « Niemandsland[5] » de Dimitri de Perrot, tout à la fois artiste sonore, musicien, scénographe et metteur en scène, invite le public à s’assoir ou s’allonger sur des plateformes, confortablement installé pour un voyage immobile dans lequel des sons du quotidien – murmures, craquements, souffles – se transforment en paysage collectif. Ni théâtre ni concert, l’œuvre explore le silence et la proximité entre individus. L’expérience est puissante. Elle évoque un no man’s land hanté par des échos de machines oubliées, de vents synthétiques et de chuchotements humains fragmentés. L’artiste suisse, qui fait du son le moyen central d’une narration théâtrale, y superpose des field recordings, ces enregistrements de terrain qui reproduisent les bruits du monde, glanés dans les zones liminales de Genève – terrains vagues le long du Rhône, hangars désaffectés de la Jonction – pour créer un paysage auditif qui questionne l’urbanisme contemporain. Le son y est matière. Grave, granuleux, il palpe les murs, infiltre les pores de la peau, et invite à une immobilité contemplative. Des activations live sont performées du vendredi au dimanche (à l’heure pile) par Dimitri de Perrot et des musiciens invités par le label suisse Bongo Joe ou par la Haute École de musique (HEM) de Genève-Neuchâtel, transformant l’œuvre en un rhizome collaboratif.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

À l’étage supérieur, l’installation vidéo « Grammar of calculated ambiguity » (2024) de l’artiste suisse Gabriela Löffel, impressionne à bien des égards. L’œuvre dissèque les murmures opaques de la finance offshore. Cette vidéo unique de soixante-seize minutes transcrit un enregistrement clandestin, obtenu à peine deux semaines après les révélations des Pandora Papers[6], lors d’une conférence de l’industrie de la finance off-shore, réservée aux professionnels de l’industrie des services financiers, ces derniers étant responsables en grande partie des urgences mondiales telles que la crise climatique ou l’augmentation stratosphérique des inégalités. Plusieurs passages étant peu audibles en raison de l’enregistrement audio sauvage, l’artiste invite un groupe d’experts à analyser collectivement le document dans un studio d’écoute, qu’elle va filmer durant tout le processus. Le travail de Gabriela Löffel dresse une cartographie des zones grises des structures politiques et financières. L’artiste traduit l’immédiat en mise en scène synesthésique. Le son, rugueux et modulable, infiltre l’oreille comme un virus, rendant audible l’inavouable – ces holdings fantômes dans lesquelles s’évapore un milliard de dollars, qui pèse très lourd sur les classes moyennes, comme le martèle l’économiste américain, prix Nobel d’économie, Joseph Stiglitz[7]. Ici, le langage n’est plus neutre. Il se fait arme, porosité juridique qui suinte dans les fréquences. À travers des analyses fragmentées, l’œuvre questionne la division du savoir : qui paie l’ambiguïté ? Le spectateur, piégé dans ce labyrinthe acoustique, tâte les frontières poreuses entre transparence et occultation, écho aux neutralités helvétiques si chères à l’artiste-réalisatrice. Radicale dans sa sobriété, cette œuvre transforme le scandale en partition rebelle dans laquelle le grésillement des mots devient un cri contre le néolibéralisme.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

Sous le titre « an eye in my ear / an ear in my eye » – commande spécifique pour la biennale – l’artiste française Marie Losier déploie sept boîtes à films, reliques artisanales qui sont autant de confessionnaux optiques, escortées d’un dispositif de rideaux translucides bleutés, flanqué d’une immense paire d’yeux, qui voilent et révèlent. Chacune de ces boîtes, judas enchanté ou kaléidoscope déviant, exhume des outtakes[8]oubliés, fragments volés de « Felix in Wonderland » (2019) dans lesquels le musicien expérimental Felix Kubin danse avec des ondes synthétiques, séquences brutes de Genesis P-Orridge (1950-2020) en transe pandrogyne, ou de Peaches en fureur électroclash. Les casques audio, qui assurent habituellement l’écoute des films, ont ici laissé la place à des douches sonores, si bien que la salle baigne dans une cacophonie qui s’atténue lorsque le visiteur prend place sous l’une d’entre elles pour regarder dans l’un de ces films en boîte. Ce vacarme, loin d’être paralysant, fonctionne étonnamment bien, créant un « joyeux bordel » qui fait écho à l’univers foisonnant de l’artiste. L’art de Marie Losier déborde des cases et cette liberté fait un bien fou. Le spectateur, l’œil collé à ces lentilles spéciales, perçoit non plus des images inertes mais des visions auditives : le grésillement de la pellicule se mue en écho des guitares hurlantes d’ARLT, les rideaux filtrant la lumière comme des membranes tympaniques, pour créer une synesthésie où le visuel palpite d’un son intérieur. L’invitation faite à l’artiste était aussi l’occasion pour elle de dévoiler une nouvelle boite à films, produite spécialement pour l’occasion, à partir de l’image du violoniste américain, pionnier de l’art vidéo, Tony Conrad (1940-2016) dansant, projetée en flicker sur un tourne-disque.

Agrandissement : Illustration 9

Ouvrir les imaginaires

Installation vidéo et sonore en deux canaux, créée par l'artiste-compositrice américaine Marina Rosenfeld, « μ » s’inspire du turntablism[9] et du symbole mathématique « mu[10] », pour capturer à l'échelle microscopique la surface d’un dubplate[11]. Un stylet manuel trace des sillons, générant des images granuleuses et des sons tactiles – grésillements, vibrations, modulations – qui fusionnent matérialité sonore et visuelle. L’œuvre explore les conditions fondamentales du son comme phénomène physique : friction entre outil et matière, écho des archives analogiques, collision entre image et audio dans laquelle le dubplatedevient un paysage audiovisuel vivant. La pièce entre en dialogue avec les autres installations du Commun pour offrir une pensée poétique sur le toucher sonore, à la fois fragile et rebelle.

Agrandissement : Illustration 10

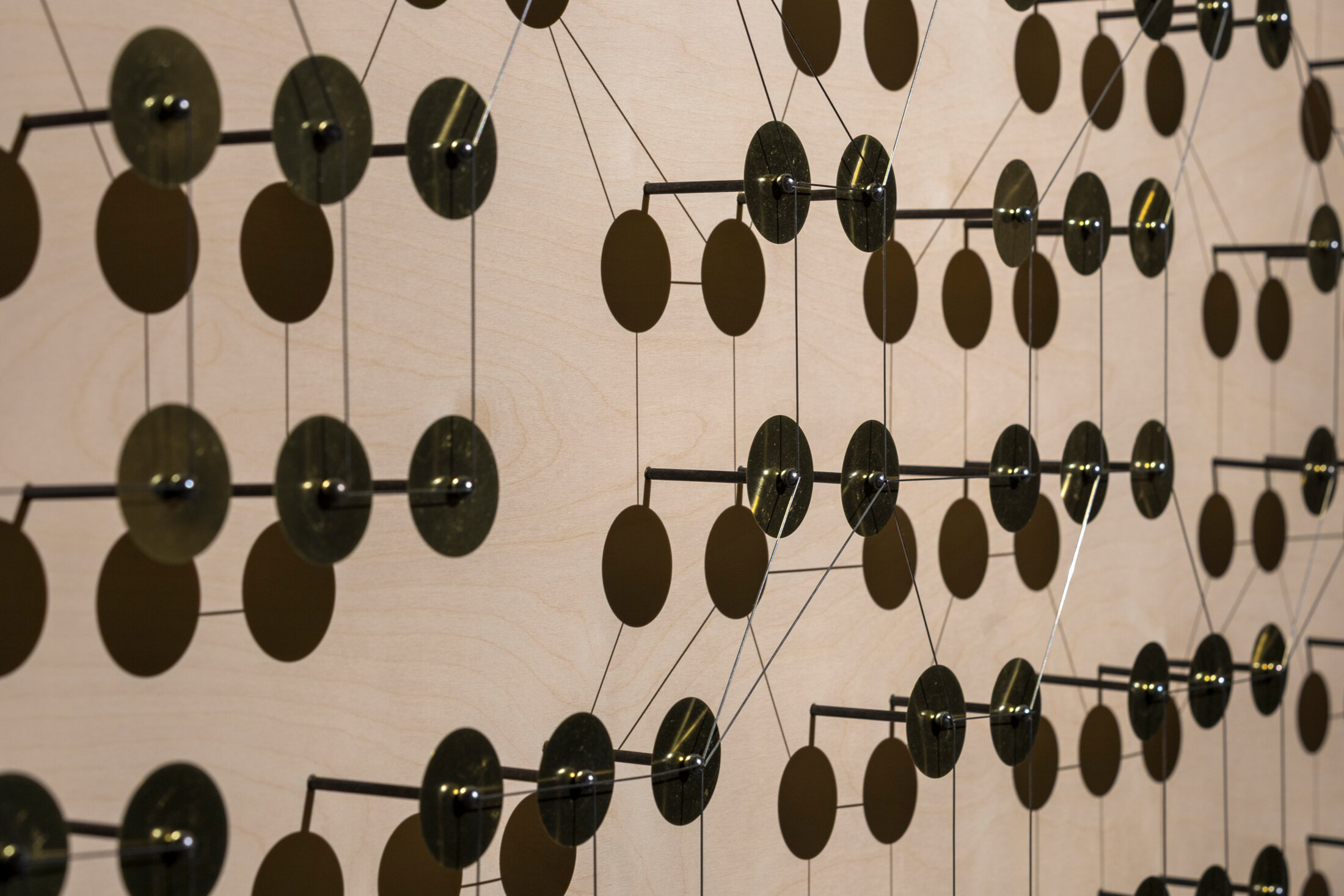

À quelques encablures du Commun, à la Fonderie Kugler – fonderie historique nichée dans le quartier ouvrier de la Jonction –, Alexandre Joly et Daniel Zea déploient « Multiverse of a Birdcage », installation électroacoustique immersive qui, durant toute la durée de la biennale, absorbe les contributions de quarante-et-un artistes-compositeurs allant d’Andrea Agostini à Olga Kokcharova, des pièces plutôt courtes pour donner envie de prolonger l’écoute. Composé de dix-sept panneaux haut-parleurs suspendus dans l’espace, formant un système de diffusion à dix-sept voix, cet acousmonium[12] contient environ mille cinq cents piezos[13] qui rendent les panneaux très plastiques, partitions graphiques à l’esthétique très libre, l’ensemble rappelant l’imagerie d’une lutherie expérimentale. La pièce présente la particularité d’être à la fois une œuvre d’art et un instrument de musique expérimental aux résonnances subtiles. Alexandre Joly, compositeur aux obsessions algorithmiques, et David Zea, designer, compositeur et créateur sonore helvético-colombien, adepte des spatialisations sonores, accueillent en résidence les compositeurs Olga Kokcharova, Sergei Leonov et Jiwon Seo, qui disposent chacun d’une semaine pour créer une œuvre inédite présentée le dernier jour en concert, à la manière d’une sortie de résidence. Au cœur de l’acousmonium, le public, assis ou couché sur des coussins disposés à même le sol, navigue entre diverses strates auditives.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Au Grütli, espace théâtral emblématique de Genève, Matthieu Baumann, artiste suisse polyvalent[14], présente la performance immersive « Grésil Incandescent – Lumières Révolues », réalisée à partir de matériel d’éclairage utilisé dans les théâtres qu’il détourne de son usage premier. « En utilisant des anciens projecteurs à incandescence d’une manière non conventionnelle, je cherche à donner une nouvelle vie à des objets qui seraient jetés. En les transformant en un instrument de musique organique, je tends à créer une expérience sensorielle unique qui mélange non seulement le son, la lumière mais aussi la chaleur générée par ces projecteurs » explique Baumann. « Ma démarche met en lumière la tension entre l’évolution technologique et la nostalgie des technologies plus anciennes ». On pourrait aussi pointer l’absurdité de changer à tout prix de technologie quand celle que l’on utilise est loin d’être obsolète. L’arrivée sur le marché des ampoules LED a poussé les théâtres à renouveler la totalité de leurs projecteurs, envoyant les anciens en parfait état de marche – leur seul tort étant de fonctionner avec des ampoules à incandescence – à la casse. L’artiste invite le public à s’installer en-dessous de ceux qu’il a pris soin de conserver, pour ressentir la chaleur et écouter les sons générés, créant ainsi une expérience multisensorielle. L’œuvre marque les débuts publics de Baumann dans ce format hybride. En rendant audible l’invisible – la chaleur d’un faisceau, le bourdonnement électrique –, et tactile le visuel – via des vibrations ressenties dans l’air ou sur la peau – l’œuvre questionne la perception humaine.

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

Matière à penser

Le 23 octobre dernier, une table ronde organisée au Commun – modérée par Olivier Kaeser, avec Matthieu Baumann, Salômé Guillemin, James Webb et d’autres – approfondissait « le rôle du son dans l'art », prolongeant les discussions du symposium de deux jours sur les arts sonores en Suisse organisé en 2023 lors de la première édition de KorSonor. L’édition 2025 accentue les partenariats – avec Utopiana[15], l’Université de Genève ou encore l’HEM de Genève-Neuchâtel –, et étend son rayonnement jusqu’à Venise, à La Vetrina, où une exposition satellite dialogue des spatialités lagunaires, prolongeant l’exploration sonore de la biennale genevoise dans de nouveaux contextes. Salômé Guillemin y présente « 50 Hertz, le chant du spectre »,performance artistique immersive créée en 2019, qui explore la musique drone expérimentale en s’appuyant sur un dispositif analogique composé d’un ensemble de néons et de céramiques qui captent le buzz électromagnétique de la fréquence 50 Hz du courant domestique. Ces interférences, amplifiées par des effets sonores, produisent des sons hypnotiques mêlant électricité, eau et céramique. L’œuvre questionne les rayonnements invisibles du quotidien.

Agrandissement : Illustration 16

Cette deuxième édition de KorSonor prend la forme d’un voyage genevois qui se mue en voyage intérieur. Il se termine sur les rives du Parc de la Perle du Lac (ponton du Ski Nautique Club), là où l’artiste sud-africain James Webb déploie « A series of personal questions addressed to Lac Léman », installation sonore s’inscrivant dans le projet en cours « A series of personal questions », interrogations que l’artiste murmure au creux d’objets ou d’espaces muets, qu’il s’agisse d’une pièce romaine, d’un baril de pétrole nigérian, d’une célèbre la statue antique provenant d’un port genevois, ou du Léman lui-même dans le cas présent, qui n’attendent aucune réplique, mais ouvrent un abîme de silence dans lequel notre propre voix se projette, spéculative, en écho aux croyances enfouies. Face au lac, la voix feutrée de Sylvaine Strike, actrice et performeuse sud-africaine aux intonations hypnotiques, pose en français et en anglais une litanie de questions intimes au Léman. « As-tu déjà rêvé d’un horizon sans reflets ? », « Quels secrets gardes-tu dans tes courants froids ? » Ces murmures le questionnent comme un être vivant. Chaque énigme suspendue, orpheline de réponse, invite le promeneur à combler les silences de sa propre mémoire. Webb transforme ici le Léman en interlocuteur muet, porteur d’histoires latentes, écologiques, migratoires ou affectives. La voix de la comédienne, poreuse et complice, infuse une tendresse queer à ces échanges unilatéraux dans lesquels le son fait le lien entre humain et non-humain, écho aux synesthésies de Marie Losier ou aux frictions de Marina Rosenfeld au Commun. Radicale dans sa simplicité – pas d’images, seulement l’onde et l’imaginaire –, cette pièce publique problématise l’espace. Le lac n’est plus un décor, mais une archive vivante, et le promeneur-voyageur, oreille tendue au vent lacustre, devient le co-auteur d’un dialogue inachevé. Un souffle poétique, fragile comme une vague, qui fait du silence lémanique un opéra des possibles. Cette nouvelle édition de KorSonoR ancre un peu plus la manifestation dans le paysage helvétique, jouant la complémentarité avec la Biennale du Son valaisanne[16] ou avec des festivals comme Archipel. Ce deuxième opus nous rappelle que le son, omniprésent et pourtant si souvent ignoré, sert de guide à nos mémoires collectives – vecteur d’émotions refoulées, de luttes inaudibles, d’imaginaire en gestation. À Genève, il résonne comme un appel, une injonction positive à écouter, toucher, vibrer. Dans un monde saturé de vacarme, c'est déjà une révolution.

Agrandissement : Illustration 17

[1] Expérience artistique en espéranto. Structure de curation, production, organisation et édition de projets artistiques, principalement pluri et transdisciplinaires. https://artasperto.ch/edition/korsonor-2025/edito/

[2] Impliquant une centaine de participants issus de treize pays, des âges variant de 30 à 87 ans.

[3] Guillaume Lasserre, « KorSonor à Genève », Zérodeux, octobre 2023, https://www.zerodeux.fr/reviews/korsonor/

[4] Guillaume Lasserre, « Les promenades électriques de Christina Kubisch », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 20 octobre 2023, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/201023/les-promenades-electriques-de-christina-kubisch

[5] Installation initialement conçue pour des théâtres reconfigurée pour un espace d’exposition.

[6] Affaire de fuite d’environ 11,9 millions de documents faisant état de fraude et d’évasion fiscale à très grande échelle, ainsi que la vérification et la synthèse qui en ont été faites, à l’automne 2021, par un travail journalistique d’investigation collaboratif par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ). https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/

[7] « […] la fraude fiscale, et plus largement l’évasion fiscale, n’est pas inévitable ; elle est le résultat de choix politiques – ou de l’incapacité à faire des choix politiques pour y mettre un terme », Joseph Stiglitz, préface du rapport Global Tax Evasion Report 2024, https://www.taxobservatory.eu//www-site/uploads/2023/10/global_tax_evasion_report_24.pdf

[8] Partie de ce qui a été retiré de l’œuvre.

[9] Art de créer de la musique avec des platines à vinyles et des disques vinyles en musique de variétés.

[10] µ est le symbole de Micro-, élément de composition qui, placé devant le nom d’une unité, divise celle-ci par un million.

[11] Disque acétate unique gravé à la main.

[12] Orchestre de haut-parleurs disposé en face, autour et dans le public d’un concert, conçu et inauguré par François Bayle en 1974.

[13] Petites pastilles qui vibrent lorsqu’elles reçoivent un signal, fixées à l’aide d’aimants sur des tiges en acier et reliées entre elles par des fils de cuivre et des cordes à piano.

[14] Créateur lumière, scénographe et programmateur musical à La Bâtie. Il est aussi batteur et percussionniste du groupe post-punk Future Faces, et pilote Roosevelt Records, label d’édition discographique et association programmatrice des concerts.

[15] Lieu de recherche et de création pluridisciplinaire basé à Genève, actif depuis plus de vingt ans au niveau local et international. https://www.utopiana.art

[16] Guillaume Lasserre, « Biennale son », Zerodeux, n° 114, automne 2025, pp. 14-23.

Agrandissement : Illustration 18

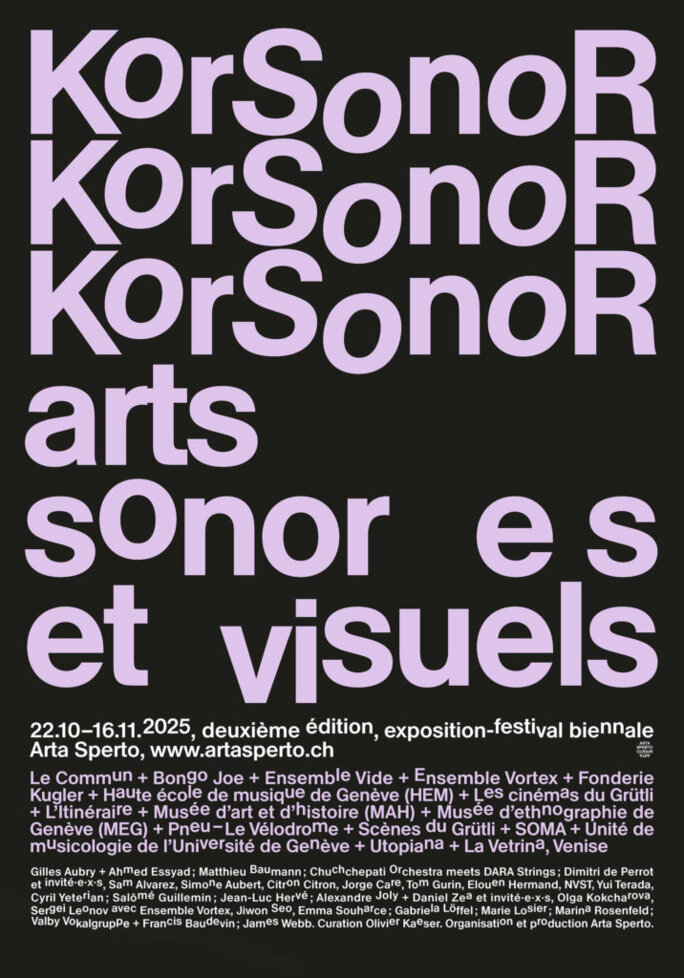

KORSONOR. Arts sonores et visuels - Deuxième édition, exposition-festival biennale - Commissariat : Olivier Kaeser, historien de l’art, commissaire d’expositions indépendant. Artistes : Gilles Aubry + Ahmed Essyad ; Matthieu Baumann ; Chuchchepati Orchestra meets DARA Strings ; Dimitri de Perrot et invité·e·x·s, Sam Alvarez, Simone Aubert, Citron Citron, Jorge Care, Tom Gurin, Elouen Hermand, NVST, Yui Terada, Cyril Yeterian ; Salômé Guillemin ; Jean-Luc Hervé ; Alexandre Joly + Daniel Zea et invité·e·x·s, Olga Kokcharova, Sergei Leonov avec Ensemble Vortex, Jiwon Seo ; Gabriela Löffel ; Marie Losier ; Marina Rosenfeld ; Valby Vokalgruppe + Francis Baudevin ; James Webb. Équipe Arta Sperto : Sophie Fontaine, coordination générale, Céline Peruzzo, communication, Claire Jousson, production, Serafin Brandenberger, Gaël Grivet, Antoine Siron, régie exposition, Schaffter Sahli, identité visuelle, Fabrice Cortat / Wonderweb, site internet, Stéphane Darioly / Videocraft, captation et montage vidéo, Emmanuelle Bayart, documentation photographique, Gaëlle Dumas Edwards, médiation, Marianne Caplan, Manon Clerc / La petite boîte, comptabilité, AJS Cracker, traduction, Sébastian Gross, stagiaire. Partenaires de la 2e édition de KorSonoR - exposition-festival : Le Commun, Bongo Joe, Ensemble Vide, Ensemble Vortex, Fonderie Kugler, Haute école de musique de Genève (HEM), Les cinémas du Grütli, L’Itinéraire, Musée d’art et d’histoire (MAH), Musée d’ethnographie Genève (MEG), Pneu – Le Vélodrome, Scènes du Grütli, SOMA, Unité de musicologie de l’Université de Genève, Utopiana, La Vetrina, Venise.

Du 22 octobre au 16 novembre 2025.

KorSonor est produit et organisé par Arta Sperto, structure de curation, production, organisation et édition de projets artistiques.

Le Commun

Rue des Vieux-Grenadiers, 10

CH - 1205 Genève

Fonderie Kugler

Rue de la truite, 4

CH - 1205 Genève

Scènes du Grütli

Rue du Général Dufour, 16

CH - 1204 Genève

Agrandissement : Illustration 19