Agrandissement : Illustration 1

À Lausanne, les riches collections de Photo Élysée abritent un important ensemble d’œuvres réalisées par des femmes photographes engagées. Le musée gère notamment plusieurs fonds parmi lesquels ceux de Sabine Weiss ou de Jan Groover récemment mis en avant par une exposition itinérante qui permet de mieux saisir l’œuvre méconnue de la photographe américaine. L’actuelle programmation se veut féministe. Imaginée par Nathalie Herschdorfer[1], qui a pris la direction de l’institution vaudoise à l’été 2022, elle met l’accent sur cette nouvelle génération de femmes photographes qui, à l’image de la Catalane Laia Abril ou des Américaines Carmen Winant et Debbie Cornwall, dont la seconde est lauréate du Prix Élysée 2023, cherchent à être plus en phase avec le monde tel qu’il va, interrogeant l’actualité à travers les images pour mieux déjouer les clichés des sociétés contemporaines toujours marquées par une domination masculine systémique.

Laia Abril (née en 1986 à Barcelone où elle vit et travaille) se sert de l’image, des documents d’archives, du multimédia, du son et des textes, pour donner corps à des projets tournant autour des questions féministes, du deuil et de la biopolitique, en privilégiant une démarche qui emprunte à la fois à la sociologie, à l’histoire et à l’anthropologie. Elle élabore depuis dix ans une « histoire de la misogynie » qui se divise en trois chapitres, chacun constituant une nouvelle série photographique. Après « On abortion », qui relate les risques encourus par les femmes lorsqu’elles n’ont pas un accès libre et médicalisé à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), et qui fit d’elle la révélation coup-de-poing des Rencontres photographiques d’Arles en 2016, et « On rape », présenté notamment à la galerie des Filles du calvaire à Paris en 2020[2], et qui faisait la démonstration de la domination masculine appliquée aux corps des femmes dans ce qu’elle a de plus dépossédant : le viol, rappelant notamment que l’acte est aussi l’une des plus redoutables armes de guerre, l’ultime volet attaque, sous le titre « On mass hysteria (Genesis chapter) », les propensions de la société à nier la souffrance des femmes et à dénigrer leurs témoignages à travers la perception de leurs révoltes comme une hystérie de masse.

Agrandissement : Illustration 2

De l’hystérie de masse (chapitre de la genèse)

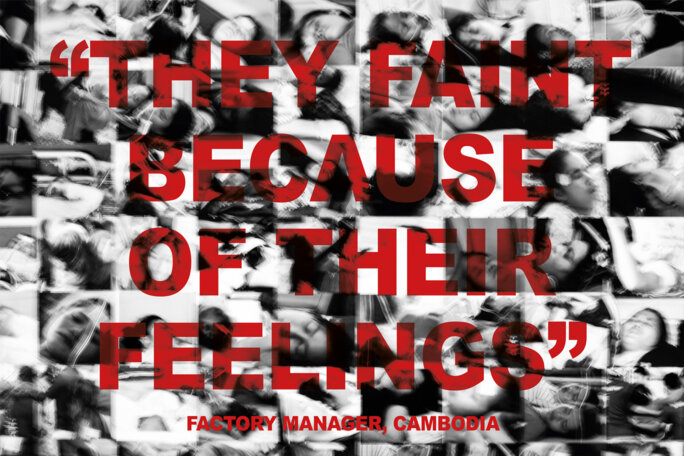

Aussi appelé psychose collective ou maladie psychogène de masse, le concept d’hystérie de masse a d’abord été inventé pour pathologiser les femmes et leurs révoltes. Il se définit comme une réaction à un évènement au cours duquel une population presque toujours féminine, souvent issue du même contexte social et environnemental, et soumise à un choc extrême tout en étant privée de pouvoir communiquer ou exprimer ses pensées et ses émotions, commence à ressentir simultanément des symptômes moteurs incontrôlables tels des tremblements, des pleurs, des contractions ou des évanouissements. Ces symptômes inconscients, rappelant souvent des états de transe, peuvent se manifester pendant plusieurs mois. Sa propagation et le fait qu’elle touche très majoritairement des jeunes femmes, notamment des adolescentes, restent aujourd’hui encore inexpliquée malgré la multiplication des études menées à partir de diverses interprétations culturelles et académiques. Présentée à Photo Élysée cet été, l’exposition, qui vient de s’achever, a été précédée d’un travail préparatoire qui valut à l’artiste d’être nommée au Prix Élysée 2019.

Agrandissement : Illustration 3

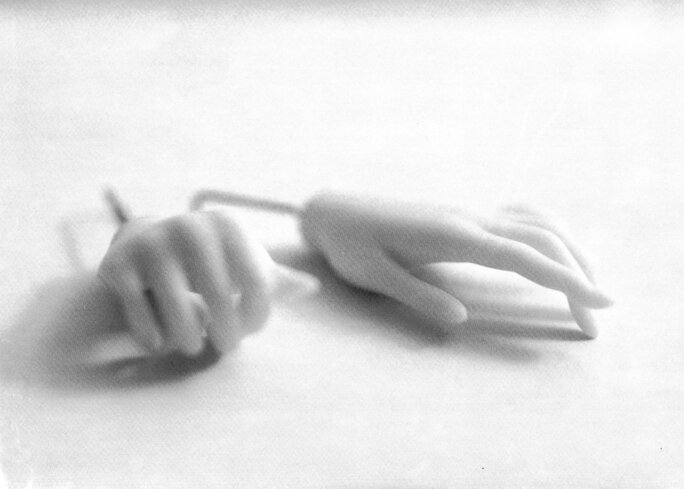

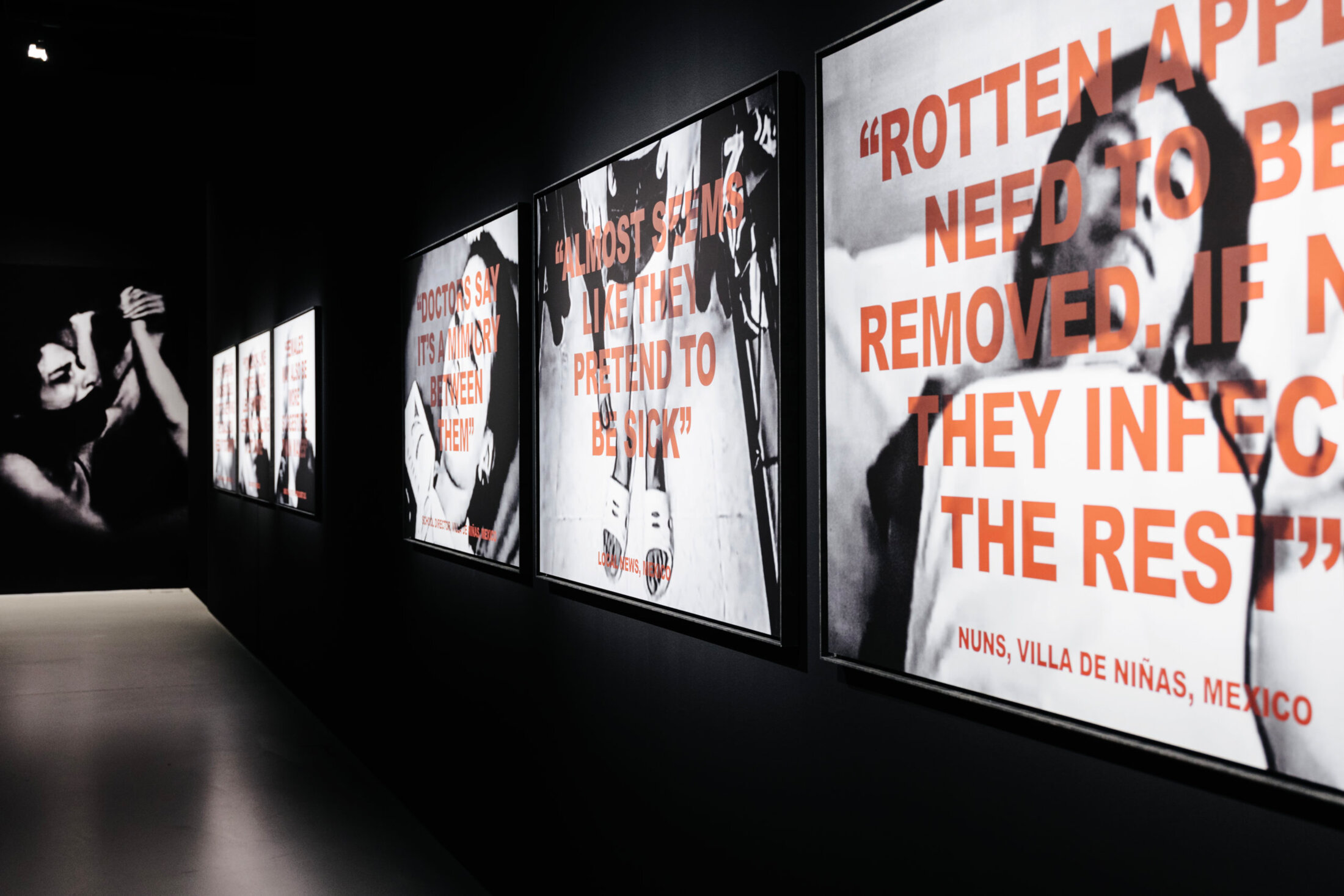

Si sa proposition de monstration s’apparente formellement à une installation, Laia Abril travaille à la manière d’une journaliste qui mène une enquête au long cours. Avant d’entreprendre des études de photographie au prestigieux International Center of Photography (ICP) de New York, l’artiste a étudié le journalisme à l’Université Jamon Llull de Barcelone. « De l’hystérie de masse » est le résultat d’une recherche dont l’entreprise a débuté il y a sept ans. Le terme même d’hystérie était autrefois employé pour désigner médicalement les femmes « instables ». La photographe se sert de cette association genrée pour faire le lien avec ce que l’on dit d’elles. Elle interroge, de façon temporelle et culturelle, l’approche sociétale de ces phénomènes par le biais de trois cas spécifiques dont le premier décrit une épidémie de paralysie dans l’internat catholique coréen Villa de las Niñas à Chalco au Mexique en 2007. Six-cents jeunes filles perdent leur capacité à marcher droit sans explication. Ces élèves sont toutes issues de régions rurales isolées. Le pensionnat représente pour elles un refuge échappatoire à la pauvreté, aux abus et aux grossesses précoces, mu par l’éducation.

Agrandissement : Illustration 4

À leur arrivée cependant, le choc culturel est immense. Elles doivent notamment abandonner tout ce qu’elles possèdent et ont l’interdiction de parler leur langue autochtone. Elles ne sont autorisées qu’à deux ou trois contacts par an avec leur famille. Prier à genoux des heures durant, obéir, servir de domestique, constitue leur quotidien, rythmé par un sempiternel repas frugal. Les démonstrations d’émotions, les larmes, sont proscrites. Celles qui transgressent les règles sont sévèrement punies. On les oblige notamment à courir jusqu’à épuisement. Lorsqu’un grand nombre d’entre elles commencent à tituber, attirant l’attention des médias, les autorités sanitaires concluent à une maladie psychogène de masse dépourvue d’origine organique, incriminant de fait l’environnement du pensionnat. L’anthropologue mexicaine Josefina Ramirez analyse la Villa de las Niñas comme une « institution totale », un système moral et culturel à but unique de contrôle des corps : « (…) La formation éducative des internes maintient des codes et des contrats sociaux qui domestiquent le corps individuel comme l'exige un ordre social et politique spécifique. Au sein de cet ordre, généré en confinement, un ensemble d'émotions sont produites, transmises, contrôlées ou resignifiées dans le but d'aboutir à un corps discipliné et docile[3] ».

Agrandissement : Illustration 5

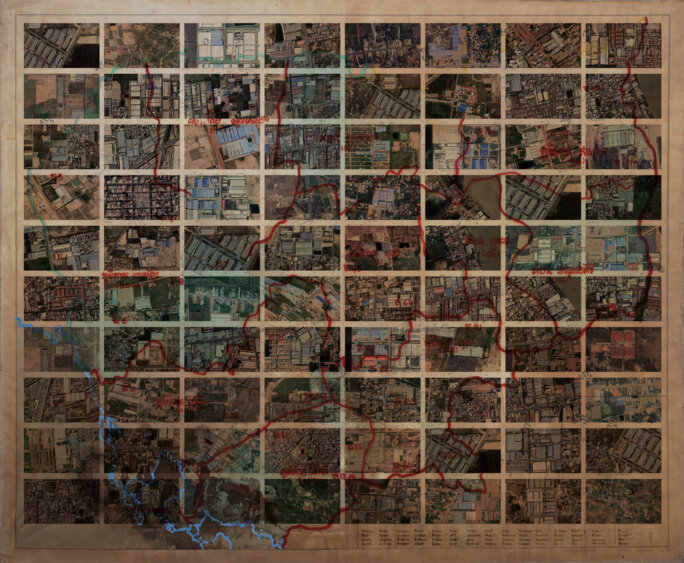

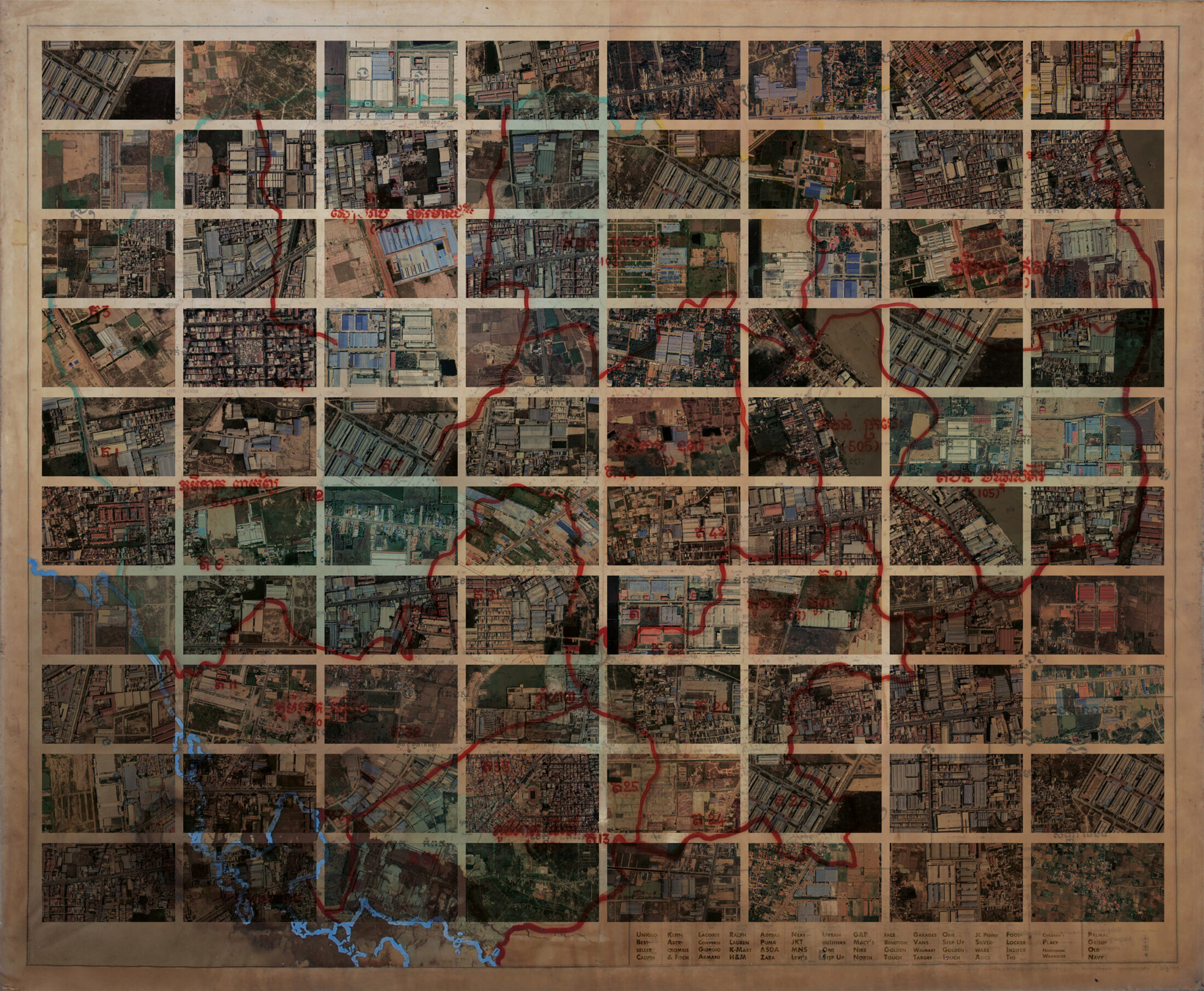

Les deux autres cas sont étudiés en suivant le même protocole, analysant des évanouissements massifs dans les usines de confections cambodgiennes entre 2009 et 2022, et les convulsions et tics incontrôlables pareils à ceux du syndrome de la Tourette d’une douzaine d’adolescentes américaines du lycée de Leroy dans l’état de New York en 2011-12, premier cas controversé d’hystérie de masse en ligne. Pour donner à entendre leur parole, Laia Abril installe au centre de l’exposition trois immenses boites contenant chacune l’un des cas spécifiques. À l’intérieur de ces espaces, dans lesquels les visiteurs sont invités à entrer, les voix des victimes résonnent et racontent ce qui leur est arrivé. Il était très important pour l’artiste que l’on puisse entendre ces récits difficiles de la bouche même de celles qui les ont vécus et que l’on a invisibilisées. Chaque module présente une série photographique qui fait référence aux victimes et à leur histoire. Tandis qu’à l’extérieur s’exprime, dans une grande violence la plupart du temps, le point de vue de la société patriarcale.

Agrandissement : Illustration 6

Une histoire des femmes

Le long des murs qui forment l’ossature de l’espace d’exposition temporaire sont alignés des dossiers d’archives à la couverture de carton beige identique sur laquelle est apposée une étiquette noire qui en indique le contenu. Ils rassemblent une soixantaine de cas permettant de retracer l’évolution de l’étrange phénomène dans le temps. Une longue frise chronologique discontinue énonce les différentes hypothèses d’interprétation avancées à l’époque pour expliquer ces expériences vécues par des milliers de femmes mais aussi quelques jeunes garçons. En 1692, alors que des sorcières sont brûlées à Salem, sur la côte est américaine, dans l’actuel état du Massachussetts aux États-Unis, plusieurs dizaines de religieuses à travers l’Europe se mettent à miauler, comme possédées. Un autre cas fait état d’une épidémie de tremblements de mains qui se propage dans les internats de jeunes filles en Suisse et en Allemagne. Dans un autre encore, des ouvrières s’évanouissent massivement au Royaume-Unis et en Amérique du Nord. Dans les années soixante, des crises massives de fous-rires touchent les écolières de Tanzanie. Plus récemment, un phénomène d’évanouissement massif affecte les jeunes Afghanes. Toute une série de cas révèle l’impressionnante étendue tant géographique que temporelle de ces manifestations d’hystérie de masse comme elle témoigne du scepticisme des spécialistes en l’absence de causes physiologiques.

Agrandissement : Illustration 7

La brillante démonstration que livre Laia Abril avec l’analyse d’un point de vue féministe des cas mexicain, cambodgien et étasunien, offre une relecture inédite de ce phénomène. En faisant le choix de déplacer la responsabilité des troubles dont sont victimes ces femmes, elle interroge la puissance de l’oppression socio-politique. Dans un essai vidéo intitulé « Mass protest », elle rassemble des images filmées dans une centaine de manifestations féministes à travers le monde en prenant soin de gommer tout élément d’identification géographique pour se concentrer sur les motifs et les formes communes. L’œuvre met en application la théorie de l’historien de la médecine Robert Woolsey qui envisage l’hystérie comme un protolangage. Ses symptômes fonctionneraient à la manière d’un « code utilisé pour transmettre un message qui, pour diverses raisons, ne peut être verbalisé[4] ». Ces manifestations représentent une alternative à l’hystérie de masse ici envisagée en tant que forme de protestation. Pour Josefina Ramirez : « l'hystérie de masse pourrait être une réponse physique collective qui symbolise les luttes que ces jeunes femmes endurent en raison de dynamiques de pouvoir sociales inégales[5] ».

Agrandissement : Illustration 8

À la fois dernier chapitre et genèse de son triptyque sur l’histoire de la misogynie, « On mass hysteria (Genesis chapter) » explore la maladie psychogène de masse envisagée en tant que forme ancestrale de protestation féminine. D’un point de vue formel, Leila Abril aménage l’espace autour de trois dispositifs de montage ayant tous pour but de déjouer les préjugés que l’on peut associer à l’hystérie. En plaçant les trois études de cas dans les trois modules centraux pour mieux signifier l’enfermement et l’isolation totale des groupes victimes d’hystérie de masse, elle parvient à renverser avec subtilité l’environnement carcéral pour en faire un microcosme protecteur, transformant le lieu des douleurs en un espace-refuge, à l’image de l’installation sonore « Voices of Chalco » qui donne à entendre les témoignages des jeunes filles en langue tlapanèque, l’une de leurs langues autochtones qui, à la Villa de las Niñas, leur étaient interdites.

Agrandissement : Illustration 9

[1] En fonction depuis le 1er juin 2022, elle succède à Tatyana Franck.

[2] Voir Guillaume Lasserre, « Laia Abril. De la misogynie (chapitre deux) », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 19 février 2020, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/190220/laia-abril-de-la-misogynie-chapitre-deux

[3] Josefina Ramírez Velázquez, « De la curiosidad al miedo. Experiencia corporal de un grupo de internas ante el encierro y la disciplina en una institución educativa religiosa », Estudios de Antropología Biológica, XVI: 623-651, México, 2013, ISSN 1405-5066.

[4] Robert M. Woolsey,. « Hysteria: 1875 to 1975 », Diseases of the Nervous System, 37(7), 1976, 379–386.

[5] Josefina Ramirez Velázquez, op. cit.

« LAIA ABRIL. DE L'HYSTÉRIE DE MASSE. UNE HISTOIRE DE LA MISOGYNIE » - L'exposition est une coproduction Photo Elysée, LE BAL, Paris, et The Finnish Museum of Photography, Helsinki.

Jusqu'au 1er octobre 2023. Du mercredi au lundi de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusque 20h.

Photo Elysée

Place de la Gare 17

CH - 1003 Lausanne