Agrandissement : Illustration 1

Côté cour, un lit défait ferme la scène tandis qu’un seul téléviseur, posé à même le sol, en occupe l’espace. On devine deux grandes fenêtres côté jardin. Une porte est aménagée dans le mur du fond. Au pied du lit défait, si bien qu’on ne l’a pas aperçue tout de suite, une bouteille d’oxygène dont la grande taille atteste qu’elle n’est pas destinée à la plongée, annonce la couleur. Plus tard, quand le père fumera, il toussera, crachera, éructera, mourra un peu plus vite, perdu dans un nuage de fumée qui s’étend à toute la scène. Le corps se fera alors douloureux. Ces quelques éléments composent l’unique décor de la pièce. La précarité s’accommodant très bien du minimalisme. C’est par la musique pop de « Voyage voyage », énorme tube de 1988 chanté par Desireless, qu’est accueilli le public qui occupe maintenant complètement la salle. Le spectacle ce soir est complet. La télé allumée ne diffuse que de la neige – image d’un autre temps, celui des tubes cathodiques – lorsqu’il entre par la porte ménagée dans le mur du fond, emplissant immédiatement la scène par sa présence physique. Il impressionne déjà. « Je ne te reconnais pas ». Dès les premiers mots, on est saisi par l’intensité du drame qui se joue ici. « Ton estomac pend vers le sol, se fend ». Le pas courbé est lent. Un fils rend visite à son père pour la première fois depuis bien longtemps, depuis la publication de son livre libérateur, un roman autobiographique qui condamnait le père avec beaucoup de véhémence.

Agrandissement : Illustration 2

Entre le père et le fils enfant, il y a de rares moments d’intimité comme lorsqu’il va chercher ses cigarettes et amène Eddy avec lui. Dans la voiture, quand ils sont tous les deux, il se saisit d’une cassette audio, toujours la même, celle contenant des chansons de Céline Dion. Tous deux chantent alors à tue-tête. Ce rare moment de joie filiale bouleverse par la liberté qu’il contient. Dans cet espace confiné à l’abri des regards extérieurs, le père n’a plus besoin de jouer le rôle de mâle alpha à la virilité exacerbée qu’on lui a très tôt assigné, comme aux autres garçons de sa génération et de sa classe sociale. Plusieurs indices – le parfum, la photo en majorette, Céline Dion, l’émotion suscitée par un air d’opéra – laissent deviner qu’il n’a visiblement pas envie de tenir ce rôle mais le poids de la société semble tel qu’il se soumet au cliché de l’ouvrier viriliste et homophobe qu’on attend de lui. C’est bien parce qu’Eddy n’est pas conforme, lui, qu’il est rejeté par son milieu social, par son propre clan, à l’instar de sa mère lui reprochant un matin « d’être comme ça », de « foutre la honte à la famille », à l’instar de son père quittant le salon le jour où ses frères et lui entreprennent une chorégraphie à l’occasion d’un diner avec les amis de leurs parents. Eddy incarne la chanteuse d’un groupe pop. Alors que tout le monde s’amuse, son père ne le regardera pas une seule fois malgré l’insistance de son fils pour attirer son attention. « Je n'avais pas réussi à ‘être des leurs’ » écrit-il en introduction. « Ce n'est qu'en partant que j'ai pu comprendre ce que nous avons vécu. Comprendre que mes sentiments les plus personnels s'inscrivaient dans une histoire sociétale ». Dans cet environnement social délétère, « est-ce qu'il est normal d'avoir honte d'aimer ? » Il n’est jamais simple d’être soi.

Agrandissement : Illustration 3

Deuxième étape du portait consacré cette saison à Ivo van Hove à la Filature-Scène nationale de Mulhouse, après « Le Tartuffe ou l’Hypocrite » de Molière, interprété en septembre dernier par la troupe de la Comédie-Française, et avant la reprise du diptyque « Après la répétition + Persona » d’après les deux films éponymes d’Ingmar Bergman, en mars 2024, « Qui a tué mon père », adaptation néerlandophone du roman d’Édouard Louis, libère la colère contenue dans notre époque et notre société à la faveur de l’interprétation habitée d’Hans Kesting, homme-montagne, géant aux pieds d’argile, imposant la force inouïe de l’ouvrage par sa seule physicalité sur scène. Lorsque le metteur en scène flamand découvre le roman à sa sortie française, celui-ci agit comme une révélation dès sa première lecture. Il décide de l’adapter en néerlandais sans attendre.

Édouard Louis rédige ce texte à l’invitation de Stanislas Nordey qui, connaissant ses liens avec le théâtre, lui propose d’écrire pour la scène[1] à la sortie d’une lecture de « Histoire de la violence » en 2016 au Théâtre national de Strasbourg que Nordey dirige alors. Écrit comme une longue lettre au père dont il se remémore de façon diachronique les souvenirs filiaux, évoquant ses traits parfois contradictoires, le texte aborde les thèmes de la violence, de la masculinité, de la classe sociale, de la politique et de la famille. Depuis sa parution au Seuil en mai 2018 et sa création en mars 2019 au Théâtre national de la Colline à Paris par Stanislas Nordey dans un seul-en-scène qu’il interprète lui-même, « Qui a tué mon père » a été adapté de nombreuses fois déjà et il est fascinant de voir que les plus grands metteurs en scène européens se bousculent pour augmenter la fortune scénique du texte.

Agrandissement : Illustration 4

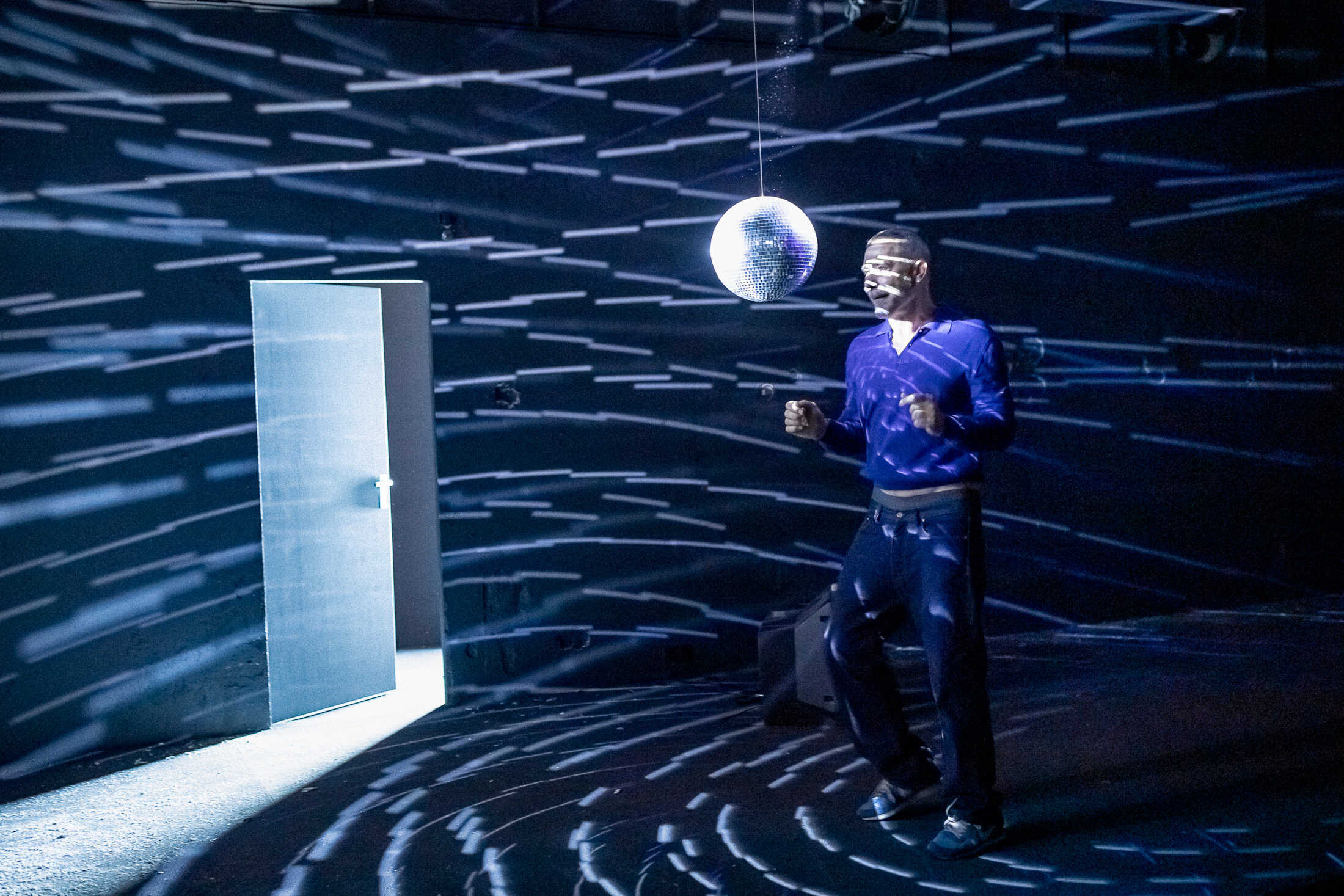

Dans cette matière puissante, Ivo van Hove taille un monologue sur mesure pour l’acteur néerlandais Hans Kesting, comédien immense qui offre une formidable performance. À l’opposé de la fragilité adolescente de Stanislas Nordey ou de celle d’Édouard Louis lui-même lorsqu’il incarna son propre rôle dans la version mise en scène par Thomas Ostermeier, Kesting impose sa masse brute, colossale. Seul en scène, il incarne successivement le père puis le fils dans des allers-retours qui surviennent par le simple geste de passer ses mains sous son pull, de se courber, ou de trouver la légèreté nécessaire au jeune père de famille lorsque celui-ci danse, chante, rares moments de bonheur dans la vie de cet ouvrier dont le corps, à cinquante ans à peine, est usé, fatigué, brisé par l’accident, abîmé par l’alcool devenu son refuge depuis le divorce dont il ne se remettra jamais vraiment. Toute sa vie a été traversée par les humiliations. Il craint d’être considéré comme un « fainéant » vivant des allocations publiques après son accident, lui qui ne peut pourtant plus prétendre à travailler en raison de son état de santé. En France, la fabrique de la honte ne s’est jamais aussi bien portée. Distillée par les tenants du pouvoir, elle est abondamment relayée par les médias, particulièrement les chaines « d’informations » en continu qui dénoncent « ceux que les gouvernants nomment les "fainéants" et sur lesquels les gouvernements successifs se sont acharnés » pour mieux économiser sur leur dos en réduisant drastiquement les dépenses sociales. La douleur du père réapparait soudainement lorsque les députés ont voté le déremboursement de médicaments dit « de confort » – ils n’étaient pourtant pas un luxe ces comprimés qui calmaient son corps douloureux – et qu’il ne puisse plus se les offrir. L’allocation logement baissa brutalement de cinq euros par mois en raison du vote de ces mêmes députés, incapables de comprendre ce que cinq euros représentent pour ceux qui n’ont rien. Le coup de grâce viendra encore de ces députés-là et du gouvernement, lorsqu’en modifiant la loi, ils obligèrent le père à travailler quinze heures par semaine.

Agrandissement : Illustration 5

Aux retrouvailles intimes d’un fils et de son père se greffe donc la colère et la rage contre la classe politique. Le texte est aussi un « J’accuse », un manifeste fort. « L’histoire de ton corps accuse l’histoire politique » écrit-il à propos de ce père qui respire à peine, est déjà usé, laminé. Ce corps broyé lors d’un accident du travail en est pour lui la preuve. Il sera achevé par un travail de balayeur loin de chez lui pour sept cents euros par mois, le prix d’un corps. Quinze heures par semaine d’un travail rendu obligatoire pour ceux qui n’ont rien. Avec « Qui a tué mon père », Édouard Louis passe d’une littérature de l’émancipation à une littérature de la confrontation. Le titre ne relève pas d’une question. Aucun point d’interrogation ne vient terminer la phrase. Édouard Louis affirme. Il sait qui a tué son père et nommera les coupables à la fin de la pièce. « On produit tous les jours des manières de ne pas voir la violence, ne pas voir la souffrance[2] » dit-il. « C’est pour cela que Qui a tué mon père a cette forme très directe, où je dis les noms des gens qui ont détruit sa santé. Comme le monde social n’arrête pas de dénier la violence, je me suis dit : ‘Quel serait le type de littérature qui pourrait permettre de forcer les gens à voir la réalité ?’ ». Cette fois-ci il n’y a pas d’échappatoire possible, impossible de détourner la tête, de regarder ailleurs. L’auteur dénonce même la tentative d’instrumentalisation de l’Élysée lors de la sortie du livre : « Mon livre s'oppose à ce que vous êtes et à ce que vous faites[3] » répond Édouard Louis à Emmanuel Macron dans un message adressé sur Twitter. « Abstenez-vous d'essayer de m'utiliser pour masquer la violence que vous incarnez et exercez. J'écris pour vous faire honte. J'écris pour donner des armes à celles et ceux qui vous combattent ». À la fin de la pièce, le père demande à son fils s’il fait toujours de la politique. Le fils répond par l’affirmative. « Tu as raison. Je crois qu’il faudrait une bonne révolution ! » lui dit-il alors.

Agrandissement : Illustration 6

[1] Guillaume Lasserre, « La politique sur un corps », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 18 mars 2019, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/160319/la-politique-sur-un-corps

[2] Entretien avec Édouard Louis réalisé par Fanny Mentré le 19 mars 2018 à Paris pour le Théâtre National de Strasbourg.

[3] « ‘J’écris pour vous faire honte’ : Edouard Louis répond à l'Élysée, qui s'enthousiasmerait pour son livre », Libération, 6 juin 2018, https://archive.is/kX6yz#selection-2768.2-2845.72 Consult le 4 novembre 2023. Cité dans Mathilde Serrel, « Edouard Louis, un romancier en politique ? », Le billet culturel, France Culture, 7 juin 2018. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-billet-culturel/edouard-louis-un-romancier-en-politique-8887523

Agrandissement : Illustration 7

QUI A TUÉ MON PÈRE ( Wie heeft mijn vader vermoord) - texte d’après Édouard Louis mise en scène, adaptation, traduction Ivo van Hove avec Hans Kesting, scénographie, création lumière Jan Versweyveld musique George Dhauw costumes An D’Huys assistanat mise en scène Olivier Diepenhorst assistanat scénographie Bart Van Merode régie Kevin Cuyvers, Zinzi Kemper, Dennis van Scheppingen, Erwin Sterk, Emile Bleeker production Kiki Meijerhoven réalisation costumesFarida Bouhbouh, Wim van Vliet. Production ITA Ensemble. Coproduction deSingel Antwerp. Production privée Jeroen van Ingen and Jaap Kooijman, Bertil van Kaam. Spectacle vu le 3 novembre 2023 à la Filature de Mulhouse.

La filature - Scène nationale de Mulhouse du 3 au 5 novembre 2023, dans le cadre du portrait consacré à Ivo van Hove.