Agrandissement : Illustration 1

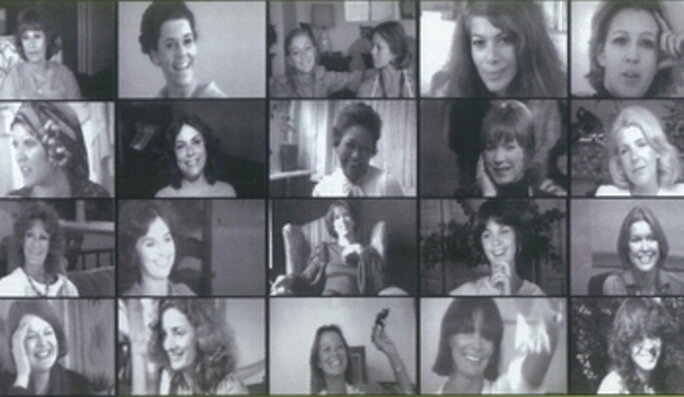

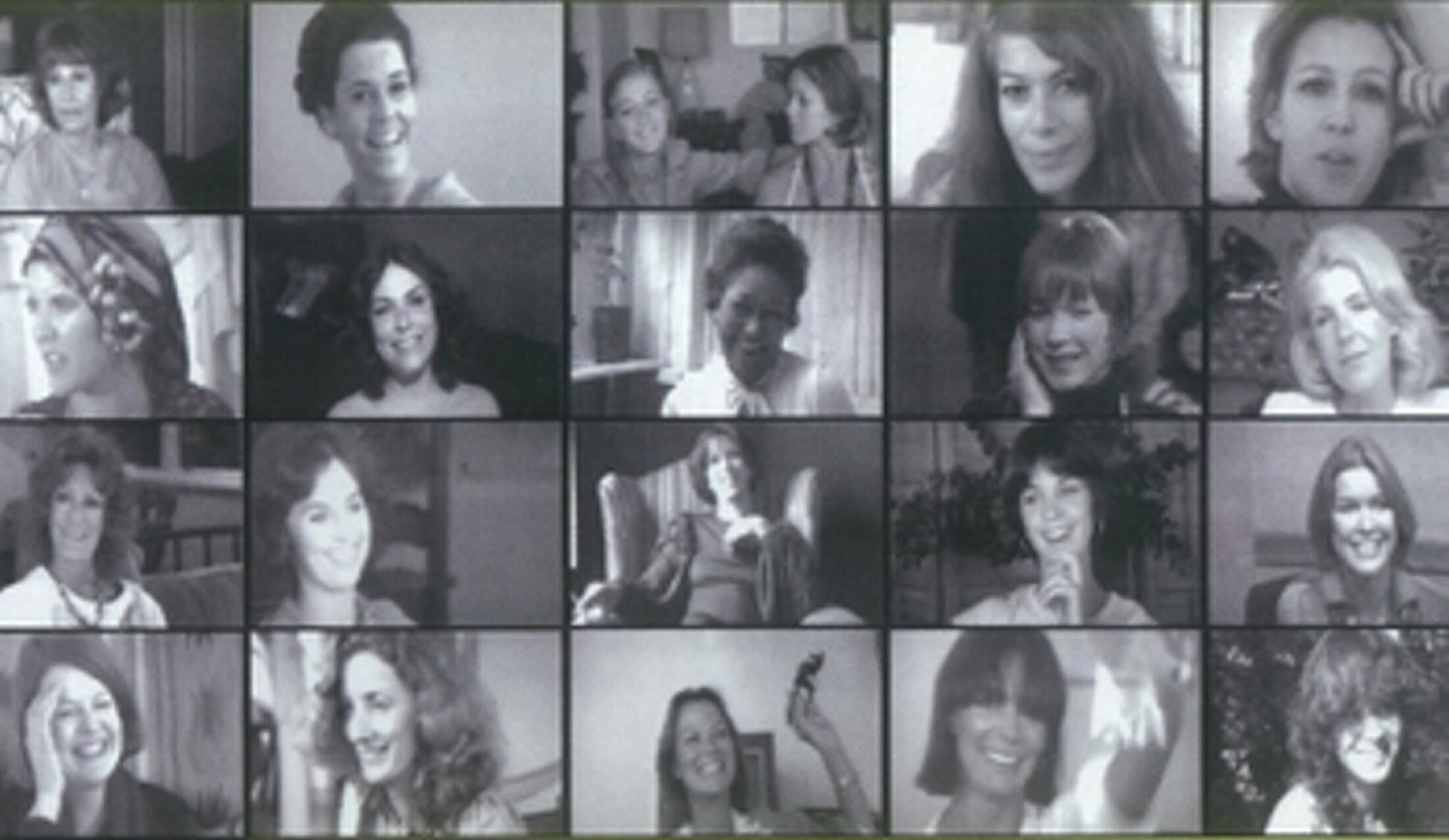

Par deux fois, la voix suave et grave de Delphine Seyrig (1932-1990) en prononce le titre, qui sonne comme une injonction séculaire faite aux femmes : « Sois belle et tais-toi ! » Ce sont les premiers mots du film. Mais pourquoi donc répète-t-elle l’intitulé une seconde fois ? Est-ce un faux départ ? Une sentence si difficile à exprimer pour la militante féministe qu’elle est qu’il faut qu’elle la prononce à nouveau pour en réaliser toute la portée aliénante ? Sans doute n’y croit-elle tout simplement pas. Trouve-t-elle cet ordre patriarcal destiné à renvoyer celle qui le reçoit à sa place grotesque. À moins qu’il ne s’agisse d’un moyen de distinguer le film de la fiction au titre éponyme tournée par Marc Allégret en 1953 comme Caroline Chatelet en fait l’hypothèse[1], la répétition pour signifier sa deuxième place ? Mais déjà la réalisatrice de ce documentaire proprement remarquable égrène, en guise de générique, les noms des vingt-trois comédiennes majoritairement américaines mais aussi françaises, anglaises et canadiennes, alors qu’apparaissent leurs images en noir et blanc à l’écran. Il s’agit là de son troisième film, son unique long-métrage.

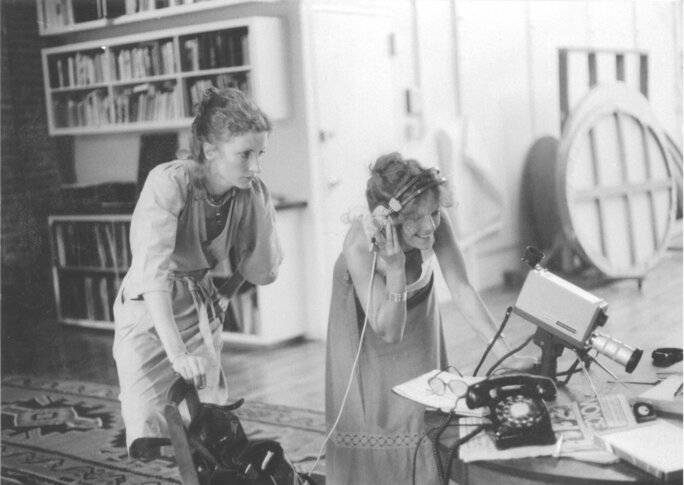

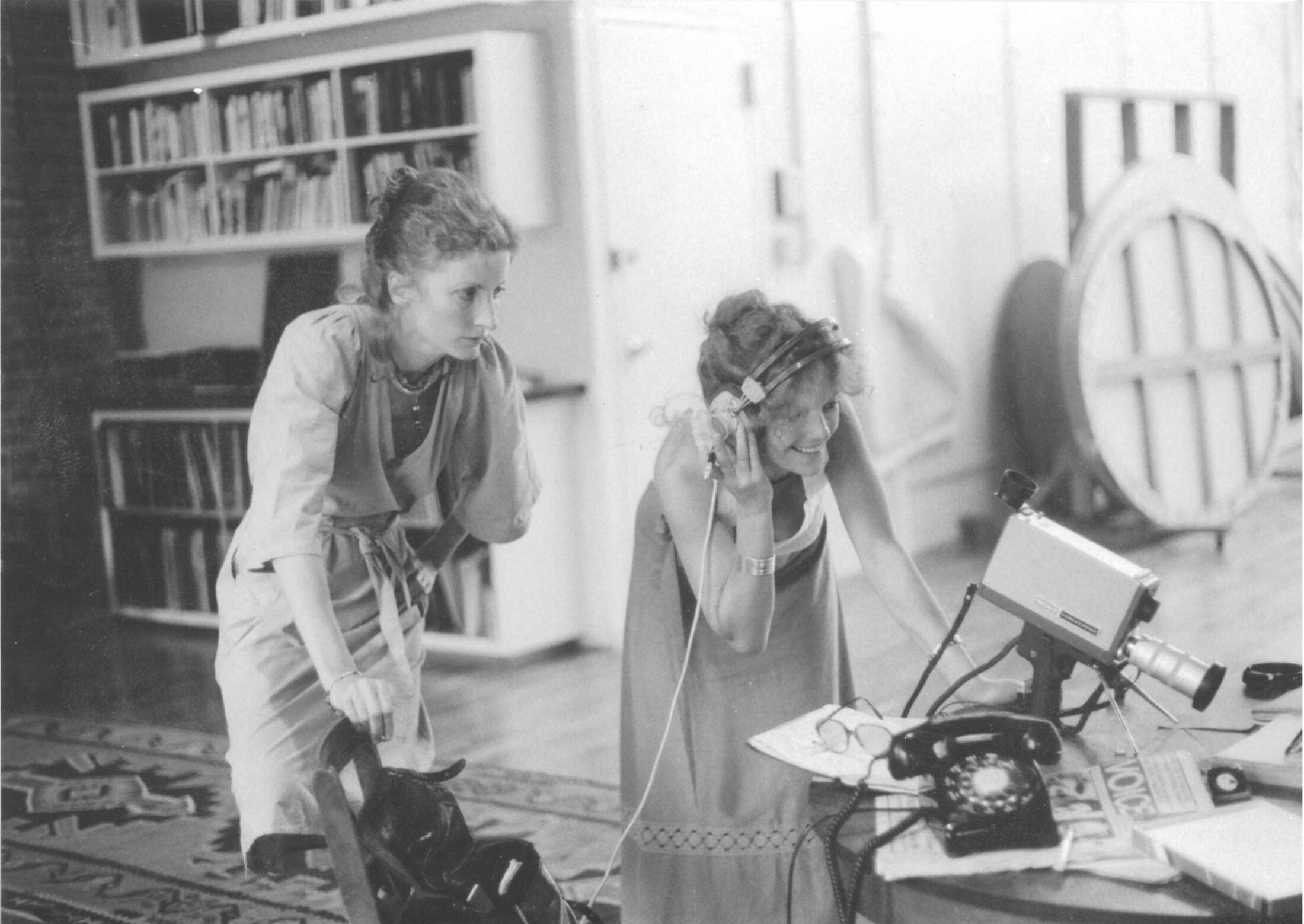

Contrairement à ce qui est régulièrement indiqué, « Sois belle et tais-toi ! » n’est jamais sorti commercialement sur les écrans en 1981[2], mais comme toutes les vidéos des années soixante-dix et quatre-vingt, il a été beaucoup vu, notamment grâce au travail du collectif de diffusion « Mon œil ». À la suite de sa rencontre en 1974 avec la documentaliste féministe Carole Roussopoulos (1945-2009), Delphine Seyrig va s’intéresser aux nouvelles technologies vidéo portables qui offrent des possibilités inédites pour explorer les luttes en cours. Avec Ioana Wieder (née en 1932 à Bucarest, Roumanie), elles vont fonder l’association « Les muses s’amusent » rapidement surnommée « les Insoumuses »[3]. Le centre audiovisuel Simone de Beauvoir à Paris, fondé en 1982 par les trois militantes, est depuis l’héritier et le garant de leurs travaux pionniers en matière de vidéo féministe et a pour objectif la conservation et la création de documents audiovisuels qui ont pu être recensés concernant l’histoire des femmes. À cette vocation initiale s’est ajoutée une dimension d’éducation à l’image et de lutte contre les stéréotypes liés aux représentations sexuées dans l’audiovisuel.

Agrandissement : Illustration 2

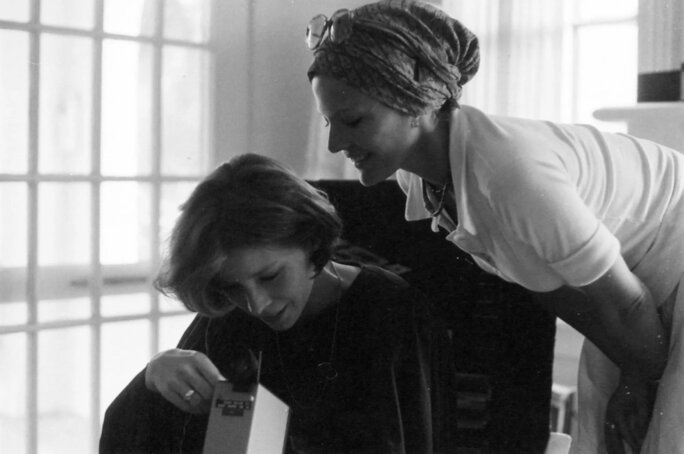

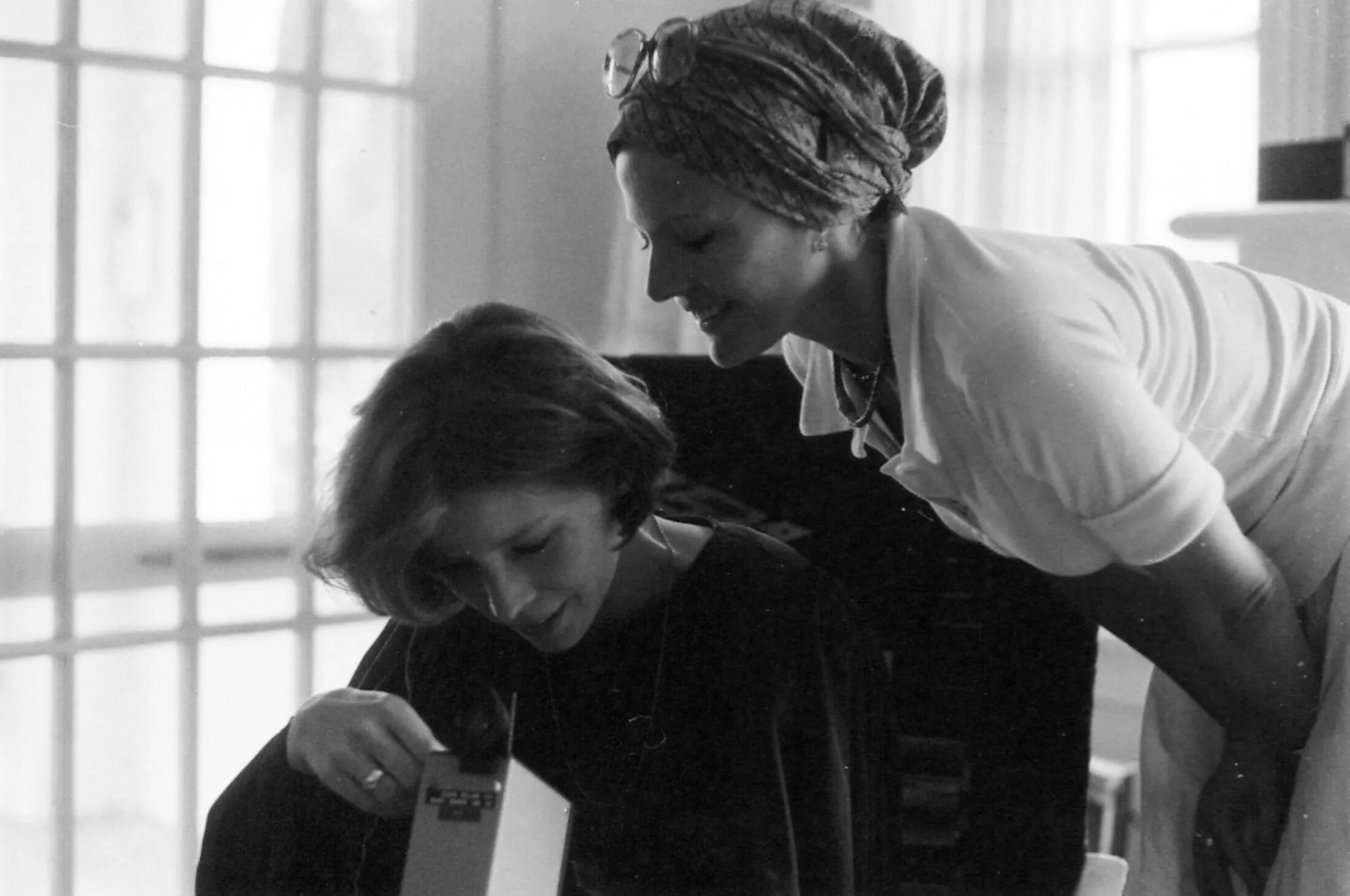

Le principe même du film, aller interroger d’autres actrices, des collègues, parfois des camarades, est inédit dans l’histoire du cinéma. Le geste d’une simplicité déroutante n’a d’égal que sa radicalité. La force du film va être de libérer la parole à la faveur d’une intimité qui s’est établie dès le départ, Delphine Seyrig partageant le même métier, mais aussi grâce à l’équipe considérablement réduite de tournage puisqu’elle n’est accompagnée que de Carole Roussopoulos en directrice de la photographie, qui va respecter, malgré les divergences, le protocole décidé par Delphine Seyrig, à savoir une seule caméra à l’épaule, un cadrage en plan moyen fixe pour une image en noir et blanc afin de se concentrer sur les propos recueillis. Cette simplicité vient renforcer un sentiment de sororité.

En 1980, alors qu’elle est l’invitée d’Anne Sinclair dans l’émission télévisée « l’invité du jeudi » sur Antenne 2, Delphine Seyrig expliquera avoir fait ce film « pour leur poser à elles les questions que je me pose à moi-même[4] ». Au cours de cette même émission, elle explique son choix d’une majorité de comédiennes américaines « parce que j’étais intimidée par les Françaises qui me connaissaient[5] ». Jill Clayburgh, Marie Dubois, Telias Salvi, Juliet Berto, Patti D'Arbanville, Mady Norman, Louise Fletcher, Jane Fonda, Cindy Williams, Rita Renoir, Jenny Agutter, Luce Guilbeault, Shirley MacLaine, Anne Wiazemsky, Rose de Gregorio, Maria Schneider, Viva, Candy Clark, Barbara Steele, Millie Perkins, Mallory Millet-Jones, Susan Tyrrell et Ellen Burstyn, seront bientôt les actrices principales d’un film dans lequel elles ne jouent pas, dans lequel elles sont elles-mêmes. Durant près de deux heures, Delphine Seyrig va les interroger. Ses questions sont simples, directes, terriblement actuelles et tout aussi déroutantes pour la plupart d’entre elles. Très vite, elles interrogent, avec subtilité et humour, leur condition d’actrices, visiblement pour la première fois. Le film, commencé en 1975 s’achève l’année suivante, quarante et un ans avant l’affaire Weinstein qui secouera Hollywood en 2017 et placera le mouvement #metoo en orbite mondiale.

Agrandissement : Illustration 3

Actrice, un produit du marché comme un autre

Parmi les questions posées presque toujours hors champ par Delphine Seyrig et dont on entend seulement les réponses : quels sont les rôles dévolus aux femmes ? Quelles images ces rôles renvoient-ils des femmes ? Quels rôles des actrices de cinquante ans peuvent-elles espérer jouer ? ou encore, avez-vous des amies actrices ? deux apparaissent évidentes et n’ont pourtant jamais été posées auparavant. Deux questions qui vont déstabiliser les interviewées. D’une part : « Auriez-vous choisi ce métier si vous aviez été un homme ? »et d’autre part : « Avez-vous déjà joué des scènes chaleureuses avec d’autres femmes ? »

Être actrice avant les années soixante-dix, c’est incarner à l’écran la quintessence de ce que doit être une femme d’un point de vue masculin[6]. Sois belle et tais-toi ! semble la périphrase inventée pour ce métier. Mallory Millet-Jones (née en 1939 à St. Paul, Minnesota), en répondant à la première question, évoque non sans cynisme ce qu’elle dit savoir très bien faire, intégrant la séduction comme unique levier de réussite des femmes. « Women are trained to seduce and charm » dit-elle. Jill Claybourgh (1944-2010) ira elle aussi dans ce sens en présupposant un certain goût pour le masochisme chez les actrices : « Le désir d’être acceptée, d’avoir un rôle, de réussir en dépendant des ‘daddys’ extérieurs qui vous permettent ce succès, ça correspond je pense à l’image traditionnelle que les femmes ont d’elles-mêmes plutôt qu’à celle des hommes ». À la question, aurais-tu été acteur si tu avais été un homme ? toutes répondent non. Faire des études pour être libre d’entreprendre, devenir réalisateur ou producteur, être marin. « Moins m’exposer et diriger davantage » dira Delia Salvi (1927-2015). C’est précisément de cela qu’il s’agit, de ce que font les hommes, du pouvoir qu’ils détiennent et de la domination qu’ils exercent.

Agrandissement : Illustration 4

On assiste pendant toute la durée du film à une véritable réappropriation de cette parole qui est la leur par les actrices elles-mêmes, revenant sur leur expérience professionnelle en tant que femmes, leurs rôles et leur rapport avec les metteurs en scènes et les équipes de tournage. Le film est en ce sens un témoignage bouleversant sur la condition des actrices. Pour la première fois sans doute, celles-ci partagent leur expérience et leur ressenti. Juliet Berto (1947-1990) explique avoir choisi le cinéma comme alibi pour vivre. Si elle était née homme, elle aurait eu la liberté de pouvoir tailler la route, comme Rita Renoir (1934-2016), de dormir dehors dans la rue. La façon d’appréhender l’espace public n’est pas la même selon le sexe. Aurait-elle eu plus de force vitale en tant qu’homme, plus d’indépendance ? Toutes l’affirment.

Agrandissement : Illustration 5

Et il faut entendre le récit édifiant de la première journée de Jane Fonda (née en 1937 à New York) aux studios Warner Bros pour comprendre l’ampleur de la domination. « On vous met dans une chaise qui ressemble beaucoup à une chaise de dentiste » dit-elle. Là, sous une lumière intense, elle se retrouve entourée d’une nuée d’hommes, chefs de départements de maquillage, « des types très connus qui ont créé toutes les grandes vedettes, Garbo, Lombard » prend-elle soin de préciser, inscrivant dès le début d’Hollywood le concept de corps-objet de l’actrice et l’investissement consenti pour y arriver, avant de poursuivre : « Ils m’ont travaillé le visage et je me suis regardée dans la glace et je ne savais plus qui j’étais ». Elle parle de cette sensation d’être comme sortie d’une chaine, sourcils travaillés, lèvres énormes, standardisée, stéréotypée. « Ils m’ont dit qu’il fallait que je teigne mes cheveux en blond parce que c’était comme ça qu’il fallait être ».Comble de la dépossession, elle indique même : « Ils voulaient que je me fasse briser la mâchoire par un dentiste pour creuser les joues, j’avais des belles joues d’adolescente ». Le metteur en scène, Joshua Logan, lui explique qu’avec le nez qu’elle a, elle ne pourra jamais jouer la tragédie, qu’il est impossible de le prendre au sérieux. « Et puis dernièrement, le mot est venu d’en haut » poursuit-elle. « Jack Warner, le patron des studios, voulait que je mette des faux seins. Il n’aimait pas les femmes avec des petits seins ». Lucide, elle conclut sur un constat désabusé : « Alors c’était très clair, j’étais un produit du marché et il fallait bien que je m’arrange pour me rendre commerciale parce qu’on allait investir de l’argent sur mon dos. La mâchoire et le nez n’ont pas été arrangés mais j’ai porté des faux seins et des cheveux blonds pendant dix ans ».

Agrandissement : Illustration 6

« Le personnel est politique »

En plein mouvement de libération des femmes, Delphine Seyrig réalise un film militant et réflexif qui s’attaque à la condition d’actrice tout en politisant le domaine privé. Car au fur et à mesure, ces paroles de comédiennes deviennent des paroles de femmes. Elles interrogent les rôles qui leur sont dévolus. Pour Mady Norman (1912-1998), seule actrice racisée du film, « la plupart des femmes dans le cinéma sont accessoires à l’histoire ». Elle précise : « Étant une femme noire, au début, j’ai joué beaucoup de bonnes. Il n’y avait rien d’autre pour mes sœurs noires, à moins d’être très noires, alors on pouvait jouer des esclaves ». La condition d’actrice rejoint celle de femme, l’intime se fait politique, mais n’est-ce pas finalement toujours le cas ? Précisément parce que le métier d’actrice leur paroxysme les contradictions de ce que doit être une femme. En l’incarnant à l’écran, elle en fait un modèle à reproduire conforme à la place que lui ont assignée les hommes.

Au début des années soixante-dix, les mouvements d’émancipation féministes gagnent l’ensemble du monde occidental. Beaucoup on voulu voir une relation complexe entre la carrière d’actrice de Delphine Seyrig et son militantisme féministe. Il n’en est rien pourtant. Ses choix ont été clairs dès le départ, traduisant dans sa carrière d’actrice son engagement d’émancipation. Les critiques et le milieu du cinéma, dans lequel la misogynie est systémique et la domination masculine écrasante, tous les postes-clefs revenant à des hommes d’un côté comme de l’autre de l’Atlantique, ne conçoivent alors tout simplement pas qu’une actrice puisse être féministe. À la fin des années soixante, sa popularité est internationale[7]. Révélée par Resnais, consacrée par Truffaut et Bunuel, Delphine Seyrig prend peu à peu conscience que les rôles qu’on lui propose, comme ceux qu’elle a interprétés, sont stéréotypés et va se rebeller contre cet état. Désormais, elle s’évertuera à n’accepter que les rôles qui cassent cette image bourgeoise et standardisée de la star de cinéma pour être pleinement en accord avec son combat féministe. En 1975, année qui marque le début du tournage de « Sois belle et tais-toi ! », elle interprète le rôle principal dans trois films présentés au Festival de Cannes, trois films réalisés par des femmes : « Aloïse » de Liliane de Kermadec, « India Song » qui marque le début de sa collaboration avec Marguerite Duras et « Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles » qui inaugure celle avec Chantal Akerman.

Agrandissement : Illustration 7

Le film est aussi l’occasion de mesurer le chemin parcouru depuis et il faut bien constater l’effrayante stagnation de cette situation. Les interrogations soulevées par le film sont toujours d’actualité, les mêmes rôles de femmes sont toujours proposés. « Il y a un petit rôle de femme pour cinq rôles d’hommes. Alors, si en plus on fait la fine bouche alors qu’on n’est pas superstar, on se demande comment on finira dans ce métier » explique ainsi cruellement la comédienne française Marie Dubois. « Il n'y a pas tant de rôles que ça pour les femmes » constate Rose De Gregorio. En gros c'est l’ingénue, la maman ou la putain. « À Hollywood, les hommes voient les femmes comme des objets sexuels ou des femmes au foyer. Il n’y a rien entre les deux ».C’est un cercle vicieux où tout est basé sur l’argent. « Si tu as peur d’une femme alors tu ne vas pas la laisser devenir ton égale » poursuit-elle. Inconsciemment donc, les scénaristes n’écriront jamais le rôle d'une femme puissante que, de toute façon, aucun metteur en scène ne réalisera. Dans un témoignage poignant, l’actrice québécoise Luce Guilbeault explique subir une humiliation permanente depuis qu’elle a plus de quarante ans, le peu de rôles qu’on lui propose encore étant des personnages d’alcooliques ou de prostituées, vicieuses et demeurées, qui n’existent pas dans la vraie vie. « ‘Les hommes ils aiment ça les cochonnes’ C’est ça la phrase célèbre de mon rôle. J’étais tellement démoralisée. On a le jeu physique d'une femme de quarante ans et le l'esprit d'une enfant de deux ans » raconte-t-elle bouleversée. « Après tout le cinéma n’est qu’un énorme fantasme masculin n’est-ce pas ? » constate amèrement Delia Salvi. « Une femme de quarante ou cinquante ans n’a pas de place dans leur fantasme ».

Agrandissement : Illustration 8

Que dire alors de la place qu’occupe Maria Schneider qui, à vingt-trois ans, après avoir tourné « Le dernier tango à Paris » avec un Marlon Brando ayant plus du double de son âge, ne reçoit que des propositions pour des rôles de schizophrènes, folles, lesbiennes, meurtrières, « que des choses comme ça, que je n’ai pas envie de faire maintenant ». Elle avoue avoir envie de films plus légers et aussi de tourner avec des hommes de son âge, expliquant que Jack Nicholson, avec qui elle vient de tourner « Profession Reporter » est certes plus jeune que Brando mais qu’il a tout de même quarante ans. Une sorte de désillusion triste semble la caractériser. « Et je me sens tellement exploitée et diminuée » avoue quant à elle Barbara Steele. « J'ai fait beaucoup de films que je ne voulais pas faire ». Les scènes amicales entre femmes sont extrêmement rares. La plupart du temps il s’agit plutôt de scènes de conflit, de jalousie. « Étant donné que les hommes dirigent les studios, écrivent les scénarios, réalisent les films » rappelle Shirley Mc Laine, « ils ont le fantasme de la chambre à coucher et maintenant les femmes y sont enfermées ».

Il faudra attendre plus de quarante ans et le scandale que provoqua en 2017 l’affaire Weinstein pour que les choses bougent. Et encore, Jane Fonda mettait en garde dans un texte publié début 2018 : « Les femmes ne sont enfin entendues que parce que la plupart des actrices courageuses qui se sont présentées pour dénoncer Weinstein étaient blanches et célèbres. Mais ce sont les femmes afro-américaines qui ont été les pionnières de la lutte contre le harcèlement sexuel, s'engageant dans des batailles juridiques historiques dès 1975. Anita Hill a enduré l'humiliation en dénonçant le harcèlement sexuel en 1991. En 2007, Tarana Burke, une militante noire, a lancé la première campagne ‘Me Too’ contre les agressions sexuelles. Trop souvent, ces femmes n'ont pas été entendues[8] ». Elle proposait : « Afin d’éradiquer le problème aujourd'hui, nous devons comprendre que les femmes de la classe ouvrière, les femmes racisées, les femmes trans et les femmes handicapées subissent constamment du harcèlement, des agressions et des viols - et elles sont davantage susceptibles d’être licenciées si elles parlent. Je suis écœurée quand j'entends des amis masculins appeler ce qui se passe une "chasse aux sorcières". Ne réalisent-ils pas que ce mouvement doit être beaucoup plus important encore, et non plus petit ? ». Le film de Delphine Seyrig s’achève sur ces mots sidérants d’actualité prononcés par Ellen Burstyn : « En cet instant même, c’est la planète Terre qu’il faut sauver. Ce film annonce le début du changement de ce qui doit se produire sur cette planète sans quoi il n’y aura plus de planète ». Nous sommes en 1976.

Agrandissement : Illustration 9

[1] Caroline Chatelet, « Retour sur image – Sois belle et tais-toi ! », Images de la culture, mars 2019, Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), https://imagesdelaculture.cnc.fr/ressources/-/asset_publisher/5rdZw1PiBdPf/content/retour-sur-image-sois-belle-et-tais-toi-de-delphine-seyrig-1976-?inheritRedirect=false

[2] Je remercie ici Nicole Fernandez Ferrer, co-présidente du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir après en avoir été la secrétaire générale de 2003 à 2022, et qui en a accompagné sa naissance en 1982 auprès de Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig et Ioana Wieder, pour cette mise au point lors de l’un de nos échanges. Trop souvent encore sur les sites internet mais aussi dans les articles de presse, il est faussement stipulé que le film aurait eu une sortie officielle au cinéma en 1981, ce qui n’est absolument pas le cas. Aucun des films de Delphine Seyrig ou Carole Roussopoulos n’ont connu une sortie commerciale en salles. « Sois belle et tais-toi ! » est donc sorti officiellement pour la première fois au cinéma le 15 février 2023 dans une version restaurée pour l’occasion.

[3] Guillaume Lasserre, « Caméra au poing. Delphine Seyrig et les Insoumuses », Un certain regard sur la culture / Le club de Mediapart, 26 juillet 2022, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/260722/camera-au-poing-delphine-seyrig-et-les-insoumuses

[4] L’invité du Jeudi, présenté par Anne Sinclair, Antenne 2, 24 avril 1980, https://mediaclip.ina.fr/fr/i20064539-delphine-seyrig-sur-les-femmes-dans-le-cinema.html

[5] Ibid.

[6] Indépendament du fait que dans de nombreuses familles conservatrices, les actrices et comédiennes étaient considérées par définition comme des prostituées, des femmes impudiques, et les filles n'étaient pas laissées libres de le devenir.

[7] Sur les débuts de la carrière de Delphine Seyrig, sa prise de conscience et la déconstruction de la star, voir Guillaume Lasserre, op. cit.

[8] Jane Fonda, « the Other NRA », The Nation, 1-8 janvier 2018, https://www.thenation.com/article/archive/6-perspectives-on-the-future-of-metoo/

SOIS BELLE ET TAIS TOI ! Réalisateur : Delphine Seyrig. Interprètes : Jenny Agutter, Juliet Berto, Ellen Burstyn, Candy Clark, Jill Clayburgh, Patti D'Arbanville, Rose de Gregorio, Marie Dubois, Louise Fletcher, Jane Fonda, Luce Guilbeault, Shirley MacLaine, Mallory Millet-Jones, Mady Norman, Millie Perkins, Rita Renoir, Delia Salvi, Maria Schneider, Barbara Steele, Susan Tyrrell, Viva, Anne Wiazemsky, Cindy Williams. Producteur : Delphine Seyrig. Photographie : Carole Roussopoulos. Montage : Carole Roussopoulos, Ioana Wieder. Format image Noir & blanc vidéo 1/2 pouce. Son Mono. Langue originale : Français et Anglais. France, 1976. Durée : 110 minutes. Visa d’exploitation : 157293. Distribution : Splendor Films. sortie cinéma le 15 février 2023.