Agrandissement : Illustration 1

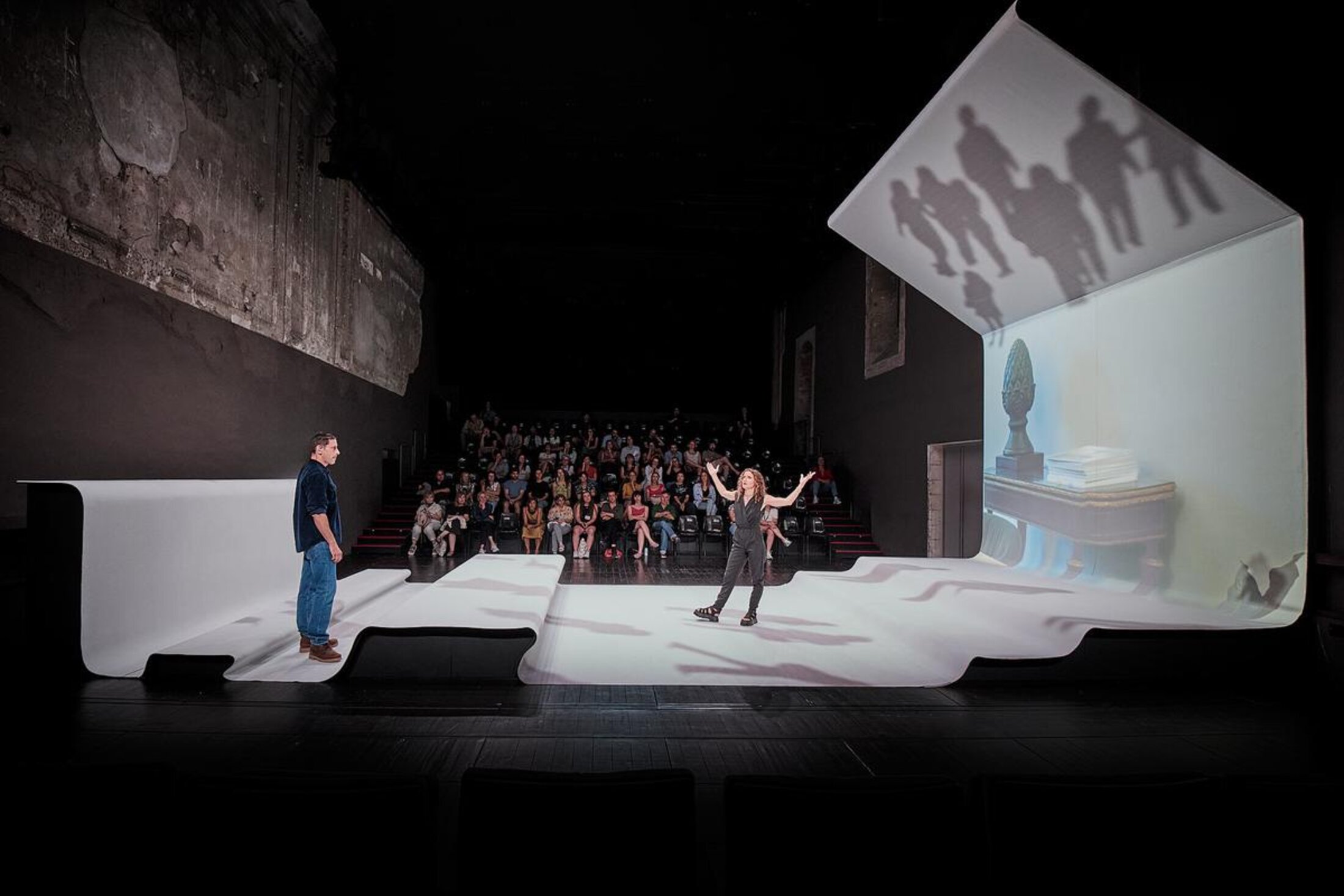

Un dispositif scénique bifrontal, imaginé par la scénographe Nadia Lauro, installe le public de part et d’autre de la scène, créant à la fois une proximité et un effet de tension qui forcent les spectateurs à devenir en même temps témoins et jurys, observateurs et complices, de ce qui va suivre. D’emblée, un pont entre l’intime et le juridique, entre le public et la parole, est ainsi instauré. Le plateau est entièrement occupé par un podium blanc ondulant comme une vague figée, « une page blanche[1] » explique Émilie Rousset, « une topologie habitée par les interprètes, les récits ». Une lumière crue, signée Manon Lauriol, baigne l’espace, révélant sa nudité clinique. Pas de décors superflus, ni de costumes clinquants – Andréa Matweber opte pour une neutralité qui efface les égos au profit des voix –, juste ce plateau nu et la surface de la structure comme réceptacle de fragments vidéo qui superposent les visages réels aux visages scéniques, dans un effet de miroir brisé. La musique de Carla Pallone, bourdonnement sourd et minimaliste, s’élève doucement, inquiétante. La pièce s’ouvre dans cette tension. Émilie Rousset, fidèle à son esthétique documentaire, compose un théâtre qui rejoue, avec une précision d’orfèvre, des entretiens réels collectés auprès d’avocats et avocates européennes spécialisés en droit de la famille et de justiciables européens. Les sept interprètes – Saadia Bentaïeb, Antonia Buresi, Teresa Coutinho, Ruggero Franceschini, Emmanuelle Lafon, Núria Lloansi, Manuel Vallade – entrent ensemble sur scène, sans cérémonie, avant de regagner leur place dans le public. Chacun porte une oreillette, outil clef du dispositif de « re-enactment » d’Émilie Rousset, qui garantit une fidélité absolue aux enregistrements originaux. En neuf tableaux qui sont autant de récits intimes, la pièce prend le pouls d’une Europe familiale déchirée, dans laquelle l’amour se mue en dossier, et le corps en preuve. La famille, ce sanctuaire présumé, s’impose judiciairement comme une machine à broyer les chairs, là où le viol conjugal n'est pas un crime mais une « faute » à négocier, et l’inceste, un murmure étouffé par le déni judiciaire.

Agrandissement : Illustration 2

Faire théâtre à partir de témoignages

Après « Rituel 4 : Le Grand Débat » (avec Louise Hémon, 2018) et « Reconstitution : Le Procès de Bobigny » (avec Maya Boquet, 2021), cette nouvelle étape du théâtre documentaire d’Émilie Rousset convoque le public à un tribunal spectral dans lequel la parole des victimes se heurte aux murs de granit du Code civil. Le spectacle, situé à l’intersection, souvent tendue, du droit, de l’intimité, et du changement social, devient un espace de transformation – ou d’étouffement – du cri. Émilie Rousset interroge ce que signifie « faire famille » aujourd’hui, non pas un idéal figé, mais un terrain de conflits, d’injustices, de retards, de progrès aussi. Le droit familial – divorce, filiation, violences intrafamiliales, adoption, GPA, thèmes LGBTQI+ – est un champ dans lequel se joue la capacité de la société à évoluer. L’autrice‑metteuse en scène s’intéresse moins au plaidoyer qu’au témoignage : aux vies, aux voix accumulées, aux temporalités différentes, celle du vécu, celle du procès, celle des lois. Le spectacle insiste sur la friction entre droit et militantisme, quand le droit traîne, quand il réagit mal, ou ne réagit pas, mais aussi quand il peut être le levier d’un changement. La question de la justice comme institution et celle de ses angles morts apparait également centrale ici. À travers des entretiens filmés, des cas venus de différents pays européens, Émilie Rousset montre que les lenteurs, les non‑dits, les discriminations ne sont pas l’exception, mais résonnent avec des formes structurelles tel que le patriarcat ou l’hétéronormativité.

Agrandissement : Illustration 3

Le personnel est politique

Les entretiens filmés apparaissent par bribes, soudain des mains se manifestent, des gestes, parfois des visages, jamais en continu. Ces fragments projetés ne sont pas là pour illustrer. Ils instaurent un autre regard sur la parole. Ce découpage filmé, ce montage, agit en écho au travail des comédiens qui la rendent vivante sur le plateau, le choix étant de respecter cette parole d’origine « au mot près », avec ses hésitations, ses ruptures, ses silences. Ce réalisme discursif est renforcé par la relative neutralité du jeu, évitant le pathos, laissant souvent la parole se suffire. Certains entretiens sont dans leur langue d’origine, en espagnol, en portugais, en italien. Sans avoir recours au surtitrage, ils sont traduits en direct par des interprètes remarquables, reproduisant la situation d’entretien avec la metteuse en scène. Si ce choix alourdit parfois le rythme, il ajoute une épaisseur. La parole est enracinée. Elle ne circule pas toujours facilement. Il y a des tensions de compréhension, de distance, et cela fait partie du propos. Le matériau est solide, convaincant : des entretiens vérifiés, des cas contrastés, une amplitude géographique qui permet de montrer non seulement ce qui divise, mais aussi ce qui rapproche, ce qui progresse ou recule selon les contextes. Ce théâtre documentaire n’est pas neutre. Il représente une contestation silencieuse mais réelle des ordres établis, aussi bien judiciaires que sociaux. Il interroge, critique. Et c’est dans ce trouble, dans ce lieu de discussion, que se tient toute sa valeur. La sobriété – dans les lumières, dans les costumes, dans le jeu – évite la grandiloquence, permettant aux témoignages de parler d’eux‑mêmes. Le spectateur est invité à écouter, à regarder, à ressentir l’inconfort, la lenteur, les zones d’ombre. Parfois la lenteur devient une force. Elle donne au public le temps de respirer, de rassembler ses pensées.

Agrandissement : Illustration 4

C’est dans les séquences où les combats queer irriguent le récit, que « Affaires familiales » atteint son paroxysme verbal, son apogée de silences assourdissants. Antonia Buresi incarne Caroline Mécary[2], avocate pionnière en France de l’homoparentalité, répondant aux questions de Manuel Vallade. Dans un italien traduit en temps réel, Ruggero Franceschini raconte le combat d’un père gay italien luttant avec son compagnon pour l’adoption de leur enfant, ses arguments légaux se heurtant à l’inertie patriarcale d’un tribunal milanais. Núria Lloansi, joue les interprètes pour Saadia Bentaïb – formidable comédienne, vue chez Joël Pommerat[3], elle incarnait Anita Conti dans « Les Océanographes[4] » d’Émilie Rousset et Louise Hémon (2021) –, qui l’interroge. En Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni a fait de la gestation pour autrui (GPA) un crime universel[5]. Emmanuelle Lafon et Teresa Coutinho, tissent un contrepoint choral. Saadia Bentaïb porte aussi la parole de Hansu Yalaz sur les enlèvements internationaux d’enfant post-divorce et le rapport entre militantisme et droit, Manuel Vallade celle sur la protection des mineurs incestés. Les deux résonnent comme des plaidoiries croisées, soulignant les liens entre l’expérience personnelle et les structures sociales et politiques plus larges. Les interprétations de ce septuor d'exception transforment ces entretiens en un ballet de justice, une chorégraphie entre victime et bourreau institutionnel. Pas de fiction intrusive ici, mais une juxtaposition qui fait saillir les impuissances – comment un récit intime, foisonnant de larmes et de colères, se réduit-il à un dossier numéroté ?

Agrandissement : Illustration 5

Babel judiciaire

Les transitions, fluides, passent des divorces ordinaires aux affaires plus spectrales, comme ces mères françaises dont le témoignage et surtout celui de leur enfant est délégitimé à l’aide du concept de syndrome d’aliénation parentale, après avoir fui un conjoint violent. Ici, le dispositif bifrontal joue à plein. Le public, divisé en deux camps face à face, devient lui-même justiciable, confronté aux regards des autres spectateurs comme à ceux d’un jury. Romain Vuillet, au son et à la vidéo, superpose des bribes d’entretiens en langues multiples – français, italien, espagnol, portugais –, créant une sorte de Babel judiciaire. On pense à ces moments où Teresa Coutinho, voix chevillée au corps, rejoue une élue portugaise luttant pour la reconnaissance des unions LGBTQIA+, ou quand Emmanuelle Lafon incarne l’avocate Lilia Mhissen qui, face à l'absurdité d’un Code civil qui, en 2025 encore, traîne les chaînes du XIXème siècle, fait appel à la Cour européenne des Droits de l’homme (CEDH) pour qu’en France, le devoir conjugal soit aboli, alors qu’un divorce pour faute avait été prononcé contre l’une de ses clientes. Ici, le désir familial – amour, filiation, protection – frôle l’abîme légal, et le militantisme émerge comme un contre-langage. Ce que nous dit Émilie Rousset, c’est que l’intime est politique et que le théâtre peut le rendre audible. Dans un monde post-#MeToo et fascisant, où la famille est à la fois sanctuarisée et dynamitée, sa pièce résonne comme un manifeste. « Les questions sur scène sont les miennes » indique-t-elle. « Je suis femme, lesbienne, j’ai grandi avant #MeToo, j’ai été confrontée à la justice », avant de conclure : « Au final, tous les acteurices de la distribution m’interprètent et se transmettent le rôle comme un bâton de relais ».

Agrandissement : Illustration 6

Et puis, il y a ces silences, ces pauses dans lesquelles la musique de Carla Pallone s’étire comme une sentence. Ils rappellent que le droit n’est pas neutre. Il est genré, racialisé, et souvent, maltraitant, comme le note justement une avocate dans l’un des témoignages. Certains ont laissé entendre que le spectacle, à cause de sa rigueur documentaire, était dépourvu d’émotions. Il n’en est rien. On est bouleversé par les faits graves qui sont rapportés, par le conservatisme patriarcal qui, lorsqu’il n’interdit pas, rend très compliqué toute définition de la famille en dehors de celle hétéronormée.

Dans le paysage théâtral d’aujourd’hui, « Affaires familiales » apparaît comme une pièce nécessaire et difficile. Nécessaire parce qu’elle pose, sans fard, les échecs et les promesses du droit familial, et montre comment les inégalités intimes – genre, orientation sexuelle, pouvoir parental, violences – s’inscrivent dans des institutions. Difficile parce que ce théâtre est exigeant. Il demande au public de l’attention, de la patience, de la présence aux paroles fortes, parfois insoutenables. Mais c’est précisément dans ce travail de résistance – à la tentation du spectacle, du dramatisme, de l’émotion facile – que réside sa force. « Affaires familiales » nous oblige à écouter nos propres dossiers enfouis, nos silences familiaux, nos amours qui pourraient un jour atterrir sur le bureau d’un juge. Le théâtre sert à cela, à nous rappeler que nous sommes faits de la même parole fragile. La pièce brouille les frontières entre document et fiction, entre archives et interprètes, et s’impose comme une conversation douloureuse, attentive, vivante, sur ce que nous voulons que soient la famille, la justice et la société.

Agrandissement : Illustration 7

[1] Sauf mention contraire, les citations sont extraites de l’entretien avec Émilie Rousset, par Marion Guilloux et Laure Dautzenberg, janvier et août 2025.

[2] Autrice de l’ouvrage L’amour et la loi, relatant quinze ans de combat mené au nom de l'égalité de traitement des citoyens devant la loi. Caroline Mecary, L’amour et la loi, Alma Éditions, Paris, 2012, 256 p.

[3] Elle est cofondatrice de la compagnie Louis Brouillard.

[4] Guillaume Lasserre, « Game of Trowls. Prendre la mer avec Émilie Riousset et Louise Hémon », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 1eroctobre 2021, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/011021/game-trowls-prendre-la-mer-avec-emilie-rousset-et-louise-hemon

[5] Alessia Peretti, « Italie : la loi controversée sur l’interdiction de la GPA entre en vigueur », Euractiv, 18 novembre 2024, https://euractiv.fr/news/italie-la-loi-controversee-sur-linterdiction-de-la-gpa-entre-en-vigueur/

« AFFAIRES FAMILIALES » - Conception, écriture et mise en scène Émilie Rousset. Avec Saadia Bentaïeb, Antonia Buresi, Teresa Coutinho, Ruggero Franceschini, Emmanuelle Lafon, Núria Lloansi et Manuel Vallade. Conception du dispositif scénographique Nadia Lauro. Musique Carla Pallone. Collaboration à l’écriture Sarah Maeght. Création lumière Manon Lauriol. Cheffes opératrices Alexandra de Saint Blanquat et Joséphine Drouin Viallard. Cadreur additionnel Italie Tommy. Cadreuse additionnelle Espagne Maud Sophie. Montage Carole Borne, avec le renfort de Gabrielle Stemmer. Assistante à la mise en scène Elina Martinez. Dispositif son et vidéo Romain Vuillet. Costumes Andrea Matweber. Régie plateau et régie générale Jérémie Sananes. Le texte de la pièce est écrit à partir d’entretiens réalisés avec des avocat·es, justiciables, responsables associatifs et parlementaires, notamment Fabíola Cardoso, Davide Chiappa, Anne Lassalle, Caroline Mécary, Lilia Mhissen, Isabel Moreira, Pauline Rongier, Hansu Yalaz, Marco Zabai, Neus Aragonès, Alice Bouissou, Véronique Chauveau, Michele Giarratano, Agnès Guimet, Montse Martí, Diodio Metro, Joana Mortaga, Luca Paladini, Morghân Peltier, Jennifer Tervil, Agathe Wehbé, les équipes du Parloir Père-Enfants ARS95, des associations Adepape95-Repairs!95, Protéger l’enfant, de la Oficina de comunicació de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. Production Centre Dramatique National Orléans / Centre-Val de Loire, initiée par la Compagnie John Corporation (conventionnée par la DRAC Île-de-France et par la Région Île-de-France), avec l’aide précieuse du bureau de production Les Indépendances (Colin Pitrat et Hélène Moulin-Rouxel). Coproduction Points communs – Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, Le Volcan – Scène nationale du Havre, Le Lieu Unique (Nantes), La Comédie de Clermont-Ferrand – Scène nationale, Scène nationale de l’Essonne, Théâtre de la Bastille, Festival d’Avignon. Dans le cadre du Festival d’Automne 2025

Du 19 septembre au 3 octobre 2025, Théâtre de la Bastille, Paris, dans le cadre du Festival d'Automne,

Du 7 au 8 octobre 2025, au Le Lieu Unique Nantes,

Du 3 au 12 décembre 2025 à Centre dramatique national d'Orléans

Agrandissement : Illustration 9