Agrandissement : Illustration 1

Hasard de calendrier ou concordance des temps, le musée Fabre à Montpellier met à l’honneur deux artistes femmes du siècle dernier, sculptrices qui plus est, formées toutes deux à l’École des Beaux-Arts de la ville, Germaine Richier (1902-1959), dont l’importante rétrospective, auparavant présentée au Centre Pompidou à Paris, dévoile une œuvre singulière et radicale, et Valentine Schlegel, de vingt ans sa cadette, dont les grands moments qui ont façonné sa carrière se déploient – cohabitant parfois difficilement avec le décor déjà présent – dans les salons du deuxième étage de l’hôtel de Cabrières – Sabatier d’Espeyran, attenant au musée et abritant son département des arts décoratifs. Si l’on considère également la remarquable exposition dédiée à l’œuvre de l’artiste américaine d’origine cubaine Ana Mendieta[1] au MO. CO. Panacée tout proche, on ne peut que se réjouir de cet « alignement de planètes » non concerté venant rééquilibrer une histoire de l’art officielle qui, écrite jusque-là par les hommes, avait une fâcheuse tendance à ignorer les artistes femmes. Sous-titré « L’art au quotidien », l’exposition s’articule autour d’une sélection d’objets remarquables qui ont fait sa renommée, et d’un ensemble de photographies réalisées par son amie Agnès Varda qui offrent la possibilité de saisir l’artiste au travail. Si elle ne révèle rien que l’on ne sache déjà, elle permet de (re)découvrir la force d’une œuvre en recherche d’invention formelle perpétuelle dans le seul but d’embellir le quotidien.

Agrandissement : Illustration 2

« La mer, la mer toujours recommencée[2] ».

Valentine Schlegel nait à Sète en 1925. Son grand-père, Jean-Jacques Schlegel a quitté sa région suisse de l’Appenzell, proche du lac de Constance, à la fin du XIXème siècle pour s’établir sur cette partie occitane de la côte méditerranéenne. Il était venu faire commerce de vins avec l’Afrique du Nord et l’importante communauté protestante sétoise a sans nul doute pesé dans son choix. Il ouvre au 41 quai du Bosc, l’un des principaux canaux de la ville, le magasin de « Meubles Schlegel ». Très tôt, il y expose des tableaux de peintres du cru en vitrine, ce qui lui vaut les éloges de la presse locale. Son fils, Etienne Schlegel, lui succède à la tête du magasin. Il aura trois filles. Valentine, la benjamine, reçoit le surnom affectueux de « Linou ». La famille accorde une attention particulière au sport. Elle se distingue dans la course et le lancer de poids, disciplines pour lesquelles elle obtiendra de bons résultats lors de championnats locaux et nationaux. Les trois sœurs étudieront, entre 1935 et 1945, à l’École des Beaux-arts de Montpellier, à l’époque installée au sein du musée Fabre. Valentine y est inscrite à partir de 1942.

Agrandissement : Illustration 3

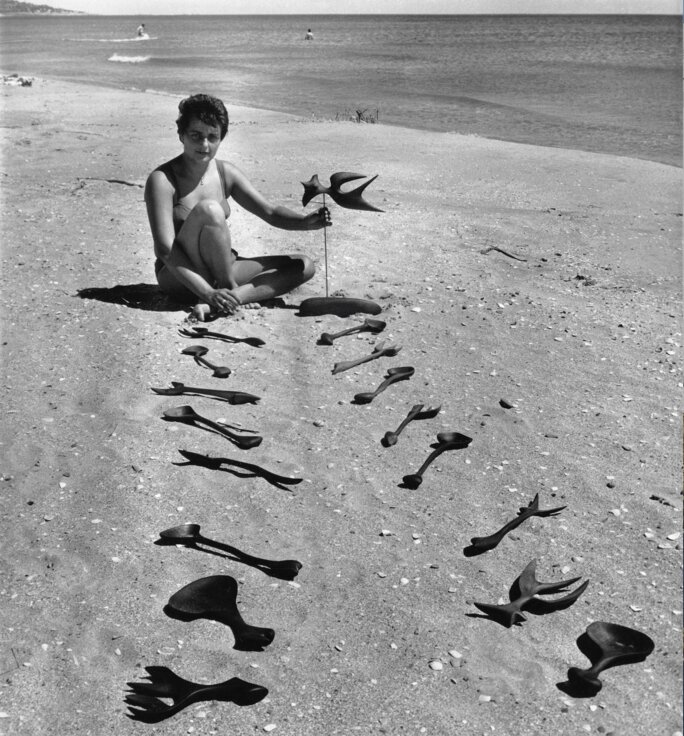

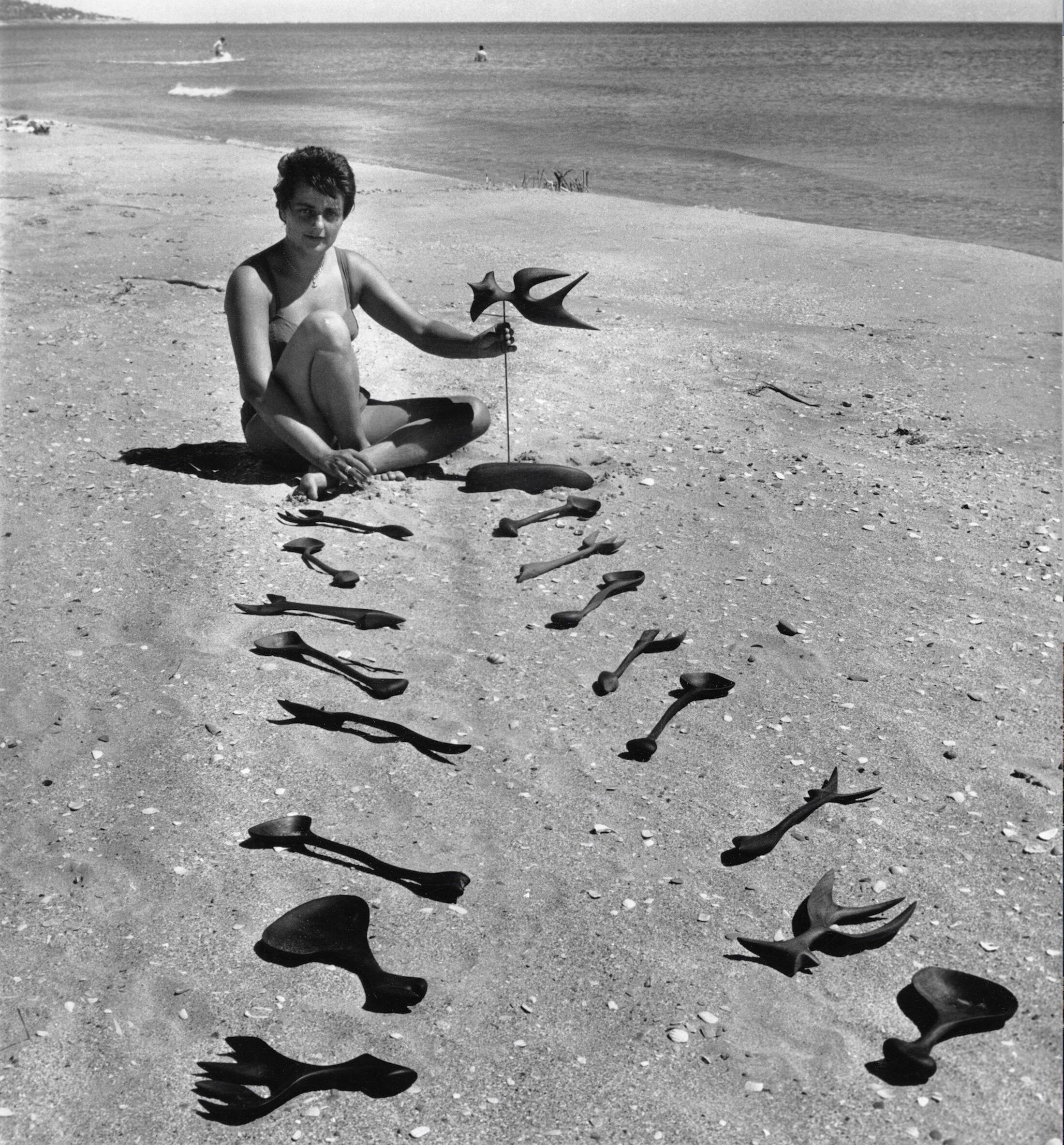

Si elle s’installe à Paris dès 1945, Sète reste son port d’attache, sa source d’inspiration première. En 1947, elle rejoint le mari de sa sœur Andrée, le comédien et metteur en scène sétois Jean Vilar, organisateur de la semaine d’art d’Avignon, alors tenue en septembre, qui deviendra le célèbre festival. De 1947 à 1951, elle va assister, en peignant les costumes et les oriflammes, Léon Gischia (1903-1991), peintre non figuratif de la Nouvelle École de Paris qui crée les nombreux décors et costumes pour le Théâtre national populaire de Vilar. Là, elle apprend l’émulation collective et se constitue un réseau d’amitiés durables comptant entre autres Gérard Philipe, Jeanne Moreau ou Sylvia Monfort qui vont soutenir son devenir d’« artisane solitaire ». Agnès Varda a trois ans de moins que Valentine Schlegel. Elle se réfugie à Sète avec sa famille après l’invasion de la Belgique par les Allemands, habitant le bateau amarré juste devant le domicile de la famille Schlegel. Une amitié d’enfance liera les deux femmes jusqu’à leur mort. Lorsque Valentine part à Paris en 1945, elle est hébergée un temps dans la rue Daguerre chez Agnès Varda qui va la photographier, constituant un corpus unique documentant une femme artiste au milieu de sa production.

Agrandissement : Illustration 4

« L’artisane solitaire »

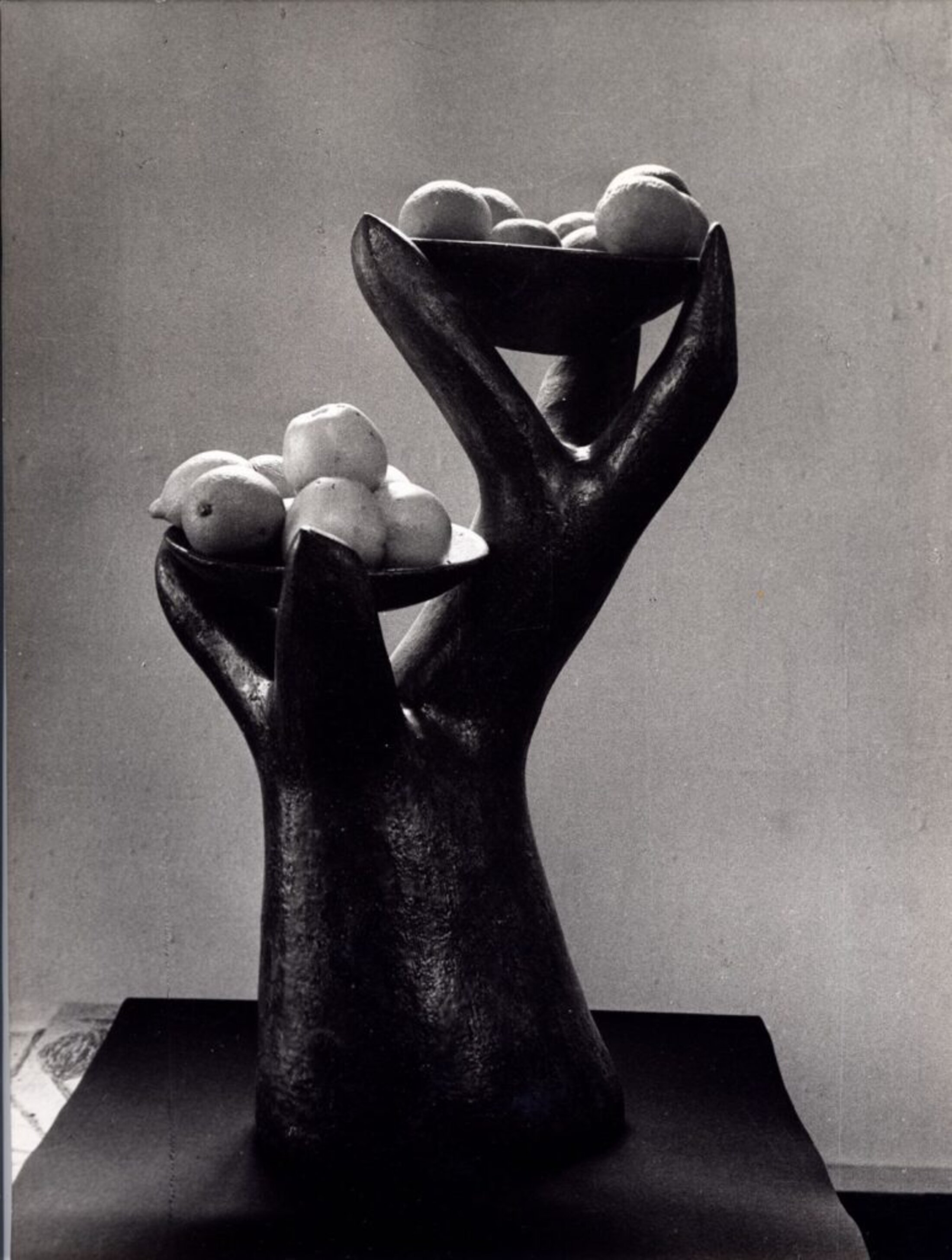

Schlegel fait le choix de la terre comme matériau de prédilection au moment de la renaissance des arts céramiques dans les années cinquante, commence l’apprentissage de la poterie au colombin avant de s’offrir un tour et un four. Elle se forme en céramique à Vallauris et au foyer de La Borne dans le Cher, travaillant dans une solitude très entourée auprès d’autres femmes céramistes. Privilégiant désormais le modelage et le montage de ses pièces au colombin pour faire naitre, à la faveur de sa dextérité manuelle, des formes bulbeuses et puissantes puisées dans l’imaginaire marin que lui inspire Sète, elle révèle une invention formelle dont elle-même ne se savait pas capable dans de grands vases aux formes organiques qui renouvèlent profondément l’esthétique du genre. Ces pièces biomorphiques uniques sont présentées dans des galeries d’art parisiennes à l’occasion de deux expositions en 1955 et 1957, lui conférant une reconnaissance rapide et internationale. François Mathey et Yvonne Amic, conservateurs au musée des Arts Décoratifs, lui proposent de créer un atelier pour les moins de quinze ans. Celui-ci va être plébiscité pour la nouvelle pédagogie qui s’y déploie. Il fera autorité durant trente ans.

Agrandissement : Illustration 5

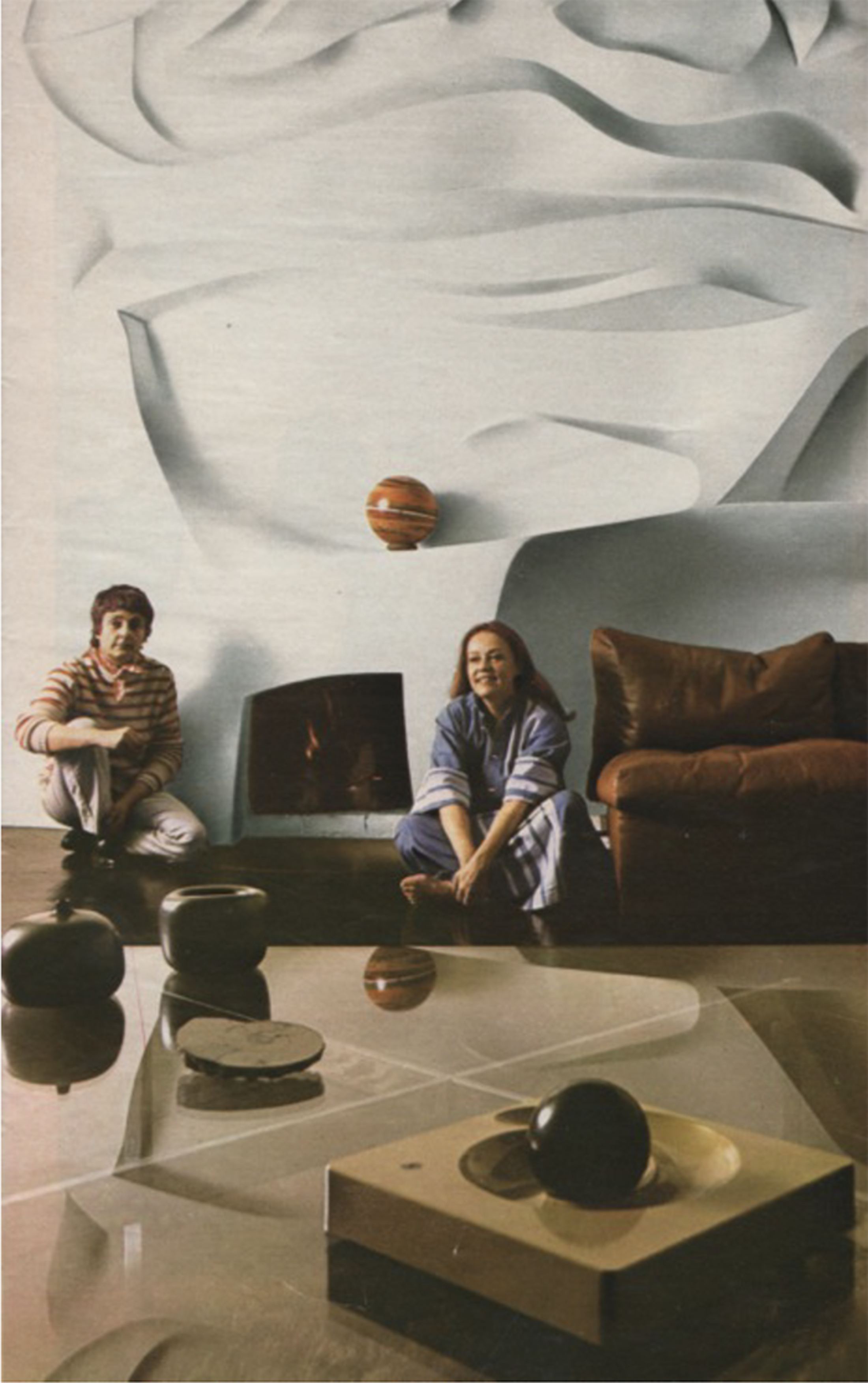

Valentine Schlegel s’installe définitivement au 25, rue Bezout dans le 14ème arrondissement de Paris, en 1953, dans une ancienne fabrique de roues qu’elle aménage en atelier et en lieu de vie à sa mesure, conjuguant utilité et pureté. Spécialiste du travail du plâtre, elle renouvèle les intérieurs de ses amis et clients avec ses « sculptures à vivre » préalablement expérimentées chez elle. « Mes sculptures cherchent des besoins utilitaires. Ici, comme des aimants, attirés par la place qui leur revient, elles ont soupçonné les nécessités pour intervenir » dit-elle. En prenant pour point de départ la cheminée, dont le feu enfermé dans le foyer est, pour Gaston Bachelard, le « premier sujet de rêverie[3] », elle développe des formes dynamiques en staff blanc épuré qui investissent l’espace telles des vagues imaginaires qui se font consoles, étagères, banquettes. Pour répondre au mieux à ses commanditaires, Valentine Schlegel s’attache à comprendre l'essence de l’espace à vivre et l’âme de ses occupants. Elle réalise ensuite, sans passer par le dessin, une première maquette à l’échelle de 1/ 10ème en terre pour ses propriétés plastiques avant de créer une maquette en plâtre plus solide. Jusqu’en 2002, elle créera une centaine de cheminées, toutes uniques, cosignées avec certains de ses assistants. Ces cheminées-paysages, plus la plupart aujourd'hui détruites, sont essentiellement connues à travers l’œuvre photographique de sa sœur, Suzanne Fournier.

Agrandissement : Illustration 6

Le beau et l’utile

Elle délaisse à ce moment la céramique qu’elle retravaillera plus tard sous des formes plus anthropomorphiques. En 1985, elle est invitée à réaliser un hommage à Jean Vilar, disparu brutalement en 1974. La statue en bronze du metteur en scène assis à califourchon sur sa chaise, réalisée d’après la fameuse photographie d’Agnès Varda, est toujours visible dans le hall du Palais de Chaillot.

Agrandissement : Illustration 7

« Je ne serai pas là, toujours, mais les visiteurs passeront un moment comme l’on part se tremper les pieds dans l’eau ou lire contre un arbre. Mes sculptures seront là pour les accueillir ». Valentine Schlegel s’est affranchie des conventions d’après-guerre pour révolutionner l’espace domestique de ses grands vases organiques et ses « sculptures à vivre ». À l’image d’un couteau suisse, elle maitrise une multitude de techniques qu’elle met au service de la réalisation d’objets usuels. Refusant de choisir entre la création plastique et les arts populaires, elle a pris soin de toujours mettre son inventivité au diapason du caractère fonctionnel de ses créations. Ses cheminées-paysages sont l’incarnation même de la modernité et de l’émancipation des années soixante-dix, mais dont le caractère industriel serait ici artisanal. Valentine Schlegel aura mené sa carrière avec pour seule règle d’assumer sa liberté d’expression sans contrainte, qu’elle soit économique ou sociétale. Disparue en 2021, quelques mois après le décès de l’historienne des arts décoratifs Yvonne Brunhammer qui fut longtemps sa compagne, Schlegel ne sait jamais souciée de « faire œuvre » pour reprendre sa propre expression, devant à ses créations sa persistance contemporaine à la faveur des collectionneurs et du monde de l’art et du design. « Pour qui fait-on de l’art et comment le montrer ? » Cette question obsessionnelle a conduit Hélène Bertin (née en 1989), dont la pratique se situe aux croisements du travail d’artiste, de curateur et d’historienne, tout droit à Valentine Schlegel. Du travail qu’elle consacre à la production de l’artiste, elle fait une œuvre hybride, savante, plastique, le catalogue en trois dimensions de ses cheminées. « Je n'ai pas essayé de faire une œuvre. Il fallait vivre et survivre avec ce que j'avais – un corps solide. Une œuvre liée au corps, l'utilitaire. J'aime le quotidien exceptionnel. Je pars du geste[4] » expliquait l’artiste. Végétarienne, céramiste, méditerranéenne, maçonne, fumeuse, artiste, marin, Valentine Schlegel était « née sur la plage comme disent tous les Sétois ».

Agrandissement : Illustration 8

[1] Voir Guillaume Lasserre, « Ana Mendieta, le corps et le territoire », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 17 août 2023, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/170823/ana-mendieta-le-corps-et-le-territoire

[2] Sauf mention contraire, les citations de Valentine Schlegel sont extraites du dossier de presse de l’exposition

[3] Gaston Bachelard, La psychanalyse du feu, Paris : Éditions Gallimard, 1992, 192 pp. Collection : Folio/Essais. Première édition : 1949, Gallimard.

[4] Archives Valentine Schlegel, dossier MAD, 1978, reproduit dans Valentine Schlegel. L’art au quotidien, Snoeck/ Musée Fabre, Montpellier, 2023, p. 40.

« VALENTINE SCHLEGEL. L'ART POUR QUOTIDIEN » - Commissariat : Florence Hudowicz, conservatrice Arts graphiques et Arts décoratifs au musée Fabre. Un catalogue coédité par le Musée Fabre et Snoeck Editions accompagne l’exposition. Les essais sont signés par Sandra Cattini, responsable de la collection design et arts décoratifs du Cnap, Michel Hilaire, conservateur général du patrimoine, directeur, musée Fabre, Florence Hudowicz, conservatrice en chef du patrimoine, musée Fabre et Karine Lacquemant, attachée de conservation, musée des Arts décoratifs de Paris.

Jusqu'au 17 septembre 2023.

Du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Musée Fabre

Hôtel Sabatier - 6, rue Montpelliéret

34 000 Montpellier

Agrandissement : Illustration 10