Agrandissement : Illustration 1

À cinquante-trois kilomètres de Paris, Limay, petite ville industrielle des Yvelines, séparée de Mantes-la-Jolie par un pont qui enjambe la Seine, redonne un sens à l’art engagé en accueillant aux Réservoirs, le centre municipal d’expositions installé dans une ancienne réserve d’eau, l’exposition « Ré-existence 2 », second volet de celle qui avait eu lieu au même endroit près de trois ans auparavant[1], à l’initiative d’Erwan Keruzoré, limayen, ouvrier et artiste autodidacte, qui devenait pour l’occasion commissaire artistique en invitant trois autres plasticiens, Léa Le Bricomte, Guillaume Lo Monaco et Cyrielle Tassin, à interroger avec lui la place de l’art dans les mouvements sociaux pré-covid de l’époque. Un peu plus de trente mois après et à la demande de la mairie cette fois, il occupe les lieux avec le même principe d’invitation à des artistes pour questionner l’art en tant qu’espace d’engagement et de résistance. Pierre Ardouvin, Adel Bentounsi, Brodette, Malachi Farrell, Pierre Grandclaude et Erwan Kéruzoré refusent de rester à la place qui leur est respectivement assignée, s’en émancipant pour montrer le monde tel qu’il est vu d’en bas. Pour cela, ils proposent de légèrement désaxer le regard du spectateur afin de réordonner ses imaginaires politiques. « Qu’ils s’approprient les images de la révolte, qu’ils déconstruisent les récits politiques ou qu’ils prennent part à la lutte des classes, ils redonnent sens à l’idée d’un art engagé, dans un monde qui cherche pourtant à en désamorcer la charge critique[2] » écrit Florian Gaité dans le beau texte qui accompagne l’exposition. « Le but est de mettre le doigt sur des choses non dites, de pousser le public à aller plus loin dans la recherche d’informations et dans la réflexion. Les artistes choisis ont majoritairement une sensibilité d’extrême gauche[3] » précise Erwan Keruzoré. La problématique prend une tournure plus intense encore dans cet entre-deux-tours des élections présidentielles.

Agrandissement : Illustration 2

Envisager l'art comme une puissance d'insurrection

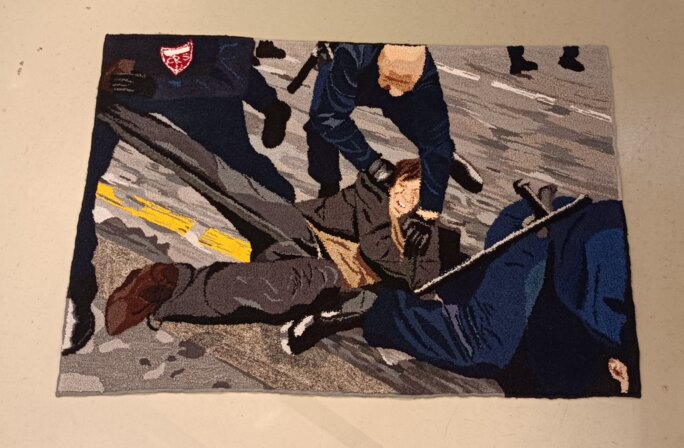

L’art est compris comme un lieu de possible lutte des classes par Erwan Keruzoré qui revisite le drapeau français à partir de son bleu de travail. Ici, le blanc symbolisant traditionnellement la monarchie est taché du rouge sang qui l’encadre à sa gauche tandis que de l’autre côté, un bleu ouvrier taillé dans la propre blouse de l’artiste, laisse apparaitre une manche qui disparait dans une poche. La ceinture de tissu de même couleur est laissée pendante. Keruzoré opère ainsi une réappropriation populaire de ce symbole républicain qu’est le drapeau français. Le bleu et le rouge qui reprennent les couleurs de la ville de Paris, peuvent ici s’entendre comme les représentations de l’ouvrier et du peuple veillant à la bonne marche de l’État, l’Histoire apprenant à se méfier de ceux qui ont le pouvoir. Juste à côté, un grand tapis présente une scène de brutalité dans laquelle des forces de l’ordre interviennent énergiquement sur une personne à terre, sur la chaussée. Brodette (Juliette VanWaterloo, née en 1998, vit et travaille à Bruxelles) s’intéresse aux violences policières comme sujet de son travail plastique depuis 2019, rappelant qu’elles sont « de plus en plus médiatisées, normalisées voire banalisées depuis le mouvement des Gilets Jaunes, apparu en France à l'automne 2018[4] ». L’artiste parcourt les images de ces violences qu’elle trouve sur Internet, les soustrait au flux médiatique, les retravaille. Par le geste de broder, lent et méticuleux, elle les inscrit dans une nouvelle temporalité mais aussi un autre rapport à la violence comme elle le précise : « Ces images ne sont plus seulement l’illustration d’une violence, mais deviennent porteuses de revendications[5] ».

Agrandissement : Illustration 3

Posé sur un rectangle blanc en bois rappelant la forme d’un meuble bas design, un vase accueille un étrange bouquet de fleurs. Adel Bentounsi (né en 1982 à Annaba, Algérie, vit et travaille entre Annaba et Paris) les a confectionnés à l’aide de fil de fer barbelé, les pétales étant taillées dans des vêtements déchirés de migrants syriens. « Bouquet de fleurs dans une frontière » (2021) évoque les dangers des routes migratoires, la solitude et les vies déchirées qu’elles charrient. En faisant apparaitre sur un grand dessin au stylo bille noir, un k-way noir, tenue emblématique des membres du black bloc, Pierre Grandclaude (né en 1989, vit et travaille à Pantin) en brosse le portrait anonyme dans « Wearing B », le visage étant remplacé par un grand rectangle blanc. Le vêtement est présenté encadré, muséifié, comme sacralisé. La vitre de protection explosée en haut à gauche d’un coup de batte renvoie à la casse de vitrines souvent imputée au groupe. Non loin, deux sérigraphies forment le diptyque intitulé « Voilà une classe qui se tient sage ! » Le 6 décembre 2018 à Mantes-la-Jolie, 151 mineurs, coupables d’avoir participé à des manifestations lycéennes, sont mis en respect par les forces de l’ordre, au fond d’un terrain vague. Les pièces graphiques sont réalisées à partir de la capture d’écran d’une vidéo filmée par le fonctionnaire de police qui y prononce avec arrogance les mots éponymes. Tirés d’images d’archives ou de presse, les dessins au stylo bille de Pierre Grandclaude, par leur durée d’exécution et leur format, offrent une relecture critique aux faits d’actualité.

Agrandissement : Illustration 4

Deux dessins au crayon d’Erwan Keruzoré rappellent la promesse non tenue du mandat d’Emmanuel Macron concernant la lutte contre la pauvreté. « Je pense que nous pouvons en une génération éradiquer la pauvreté extrême dans notre pays[6] » avait déclaré le président jeudi 13 septembre 2018 lors d’un discours à la Maison de l’Homme à Paris. Force est de constater que celui-ci a été un coup d’épée dans l’eau. Non seulement la pauvreté n’a pas reculé mais elle touche désormais de plus en plus de personnes, notamment salariées. En couchant un sans domicile fixe (SDF) à même le bureau présidentiel, dans l’atmosphère feutrée du palais de l’Élysée, Kéruzoré rappelle son engagement non tenu au Chef de l’État. Installés dans une brouette, les « fusils de Ménélik »(2018) de Pierre Ardouvin convoquent l’histoire coloniale. En 1885, Arthur Rimbaud, alors installé en Éthiopie, se fait trafiquant d’armes dans le but de revendre à Mélénik, le roi de Choa[7] – en conflit avec l’envahisseur italien – des armes achetées à Liège et dont le modèle est obsolète et Europe. En raison de leur interdiction dans la région, Rimbaud les fait ensevelir dans le sable afin d’éviter la saisie. C’est ce dernier épisode que l’artiste choisit d’illustrer en rassemblant dans une brouette les moulages des fusils « comme autant de fossiles excavés[8] ». A la révolte du poète répond l'indocilité de l’artiste et la résistance de la population. Avec « Mon crâne n’est pas un ballon de foot » (2020), Adel Bentounsi rappelle la réclamation des crânes de martyrs algériens datant du XIXème siècle et conservés par la France jusqu’à l’été 2020[9], en les ramenant à de vulgaires ballons de football que l’on se repasse entre pays. La pièce est mise en regard avec le tableau « Passe-passe » du même auteur, qui donne à voir, sur un fond tacheté de rouge sang, un pied s’apprêtant à frapper le crâne en ballon de football, illustration, comme l’écrit Florian Gaité, de la violence des rapports coloniaux et la dangereuse complicité qui s’y noue.

Agrandissement : Illustration 5

Artiste fidèle à ses engagements, Malachi Farrell (né en 1970 à Dublin, vit et travaille à Malakoff) affronte les formes de domination à l’aide de machines dont la redoutable précision mécanique – derrière le côté bricolé – est au service d’un langage direct, qui ne souffre pas de tiédeur. Installation sonore chorégraphiée, « Le bruit des bottes » montre des paires bottes d’enfants, alignées deux par deux, qui claquent des talons simultanément, reproduisant les mouvements de celle qui repose sur un socle face à eux. C’est le public qui, en s’approchant de l’installation, déclenche le simulacre de ce salut militaire rendant palpable la renaissance du fascisme un peu partout en Europe. Pour l’exposition, il imagine « Barrière 148 » (2022) en écho aux lycéens interpellés à Mantes-la-Jolie en décembre 2018 et évoqués plus haut. Associant une installation anti-émeute, parsemée d’oripeaux : baskets et gilet jaune entre autres, à un dispositif plastique et sonore, l’œuvre laisse entendre des coups de matraques s’abattant sur la barrière après avoir diffusé un extrait sonore du journal télévisé de l’époque permettant de recontextualiser les faits. Avec une énergie débordante qui se confond parfois avec une rage salutaire, Farrell révèle les mascarades du pouvoir en convoquant l’humour du burlesque pour éviter tout pathos mais aussi pour mieux rendre compte du grotesque des situations.

Agrandissement : Illustration 6

Les six artistes dont l’engagement plastique est éminemment politique, apparaissent comme les héritiers des Armand Guillaumin, Maximilien Luce ou Théophile-Alexandre Steinlen dont le travail artistique représente le labeur ouvrier dans une France industrielle en plein essor de la fin du XIXème siècle comme l’a remarquablement montré la récente exposition du musée des beaux-arts de Caen « Villes ardentes. Art, travail, révolte. 1870 -1914[10] » qui permis notamment de découvrir le travail pictural de Gaston Prunier. « Toute résistance est une réinvention de soi ». C’est sur cette phrase que s’ouvre le texte que consacre Florian Gaité à l’exposition. Six artistes et un auteur donc qui sont porteurs d’une résistance régénérant les imaginaires politiques. La perspective dramatique du second tour des élections présidentielles dimanche prochain aurait pu constituer un intéressant prolongement. L’exposition s’est hélas terminée une semaine trop tôt. Erwan Keruzoré donne d’ores et déjà rendez-vous dans deux ans pour le troisième volet de « Ré-existence » qu’il souhaite désormais ériger en biennale. Les années qui s’annoncent saurons, à n’en pas douter, fournir de la matière à ses contestations plastiques.

Agrandissement : Illustration 7

[1] « Ré-existence », Les Réservoirs, Limay, du 8 juin au 7 juillet 2019. https://gpseo.fr/sites/gpseo/files/document/2019-05/CP.pdf Consulté le 6 avril 2022.

[2] Florian Gaité, « Ré-existance 2 », texte accompagnant l’exposition éponyme, Les Réservoirs, Limay, du 10 mars au 17 avril 2022.

[3] Cité dans Mareva Balin, « Limay. Une exposition pour montrer et dénoncer », Actu.fr, 11 mars 2022, https://actu.fr/ile-de-france/limay_78335/limay-une-exposition-pour-montrer-et-denoncer_49353630.html Consulté le 10 avril 2022.

[4] Brodette, « Violences policières », https://brodette.webnode.fr/violences-policieres/ Consulté le 16 avril 2022.

[5] Cité dans Becraft, https://www.becraft.org/artist/vanwaterloo-aka-brodette-juliette Consulté le 16 avril 2022.

[6] Nathalie Birchem, « Emmanuel Macron propose d’« éradiquer la pauvreté extrême », La Croix, 13 septembre 2018, https://www.la-croix.com/France/Exclusion/Emmanuel-Macron-propose-eradiquer-pauvrete-extreme-2018-09-13-1200968506 Consulté le 7 avril 2022.

[7] Province historique d’Éthiopie, où se situe l’actuelle capitale du pays, Addis Abeba.

[8] Florian Gaité, op. cit.

[9]Madjid Zerrouky, « La France remet à l’Algérie vingt-quatre crânes de résistants décapités au XIXe siècle et entreposés à Paris », Le Monde Afrique, 3 juillet 2020, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/03/la-france-remet-a-l-algerie-24-cranes-de-resistants-decapites-au-xixe-siecle-et-entreposes-a-paris_6045108_3212.html Consulté le 8 avril 2022.

[10] Du 11 juillet au 22 novembre 2020 au musée des beaux-arts de Caen. Catalogue de l’exposition éponyme disponible aux Éditions Snoeck, Gand, 2020. https://mba.caen.fr/exposition/les-villes-ardentes Consulté le 3 avril 2022, voir aussi Guillaume Lasserre, « Peindre la modernité. Travail et révolte dans la France industrielle », Un certain regard sur la culture, 21 novembre 2020, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/161120/peindre-la-modernite-travail-et-revolte-dans-la-france-industrielle

Agrandissement : Illustration 8

« Ré-existence 2 » - Sur une invitation d'Erwan Kéruzoré, avec les oeuvres de Pierre Ardouvin, Adel Bentounsi, Brodette, Malachi Farrell, Pierre Grandclaude, Erwan Kéruzoré, texte de Florian Gaité.

Du 10 mars au 17 avril 2022.

Les Réservoirs

2, rue des réservoirs 78 520 Limay