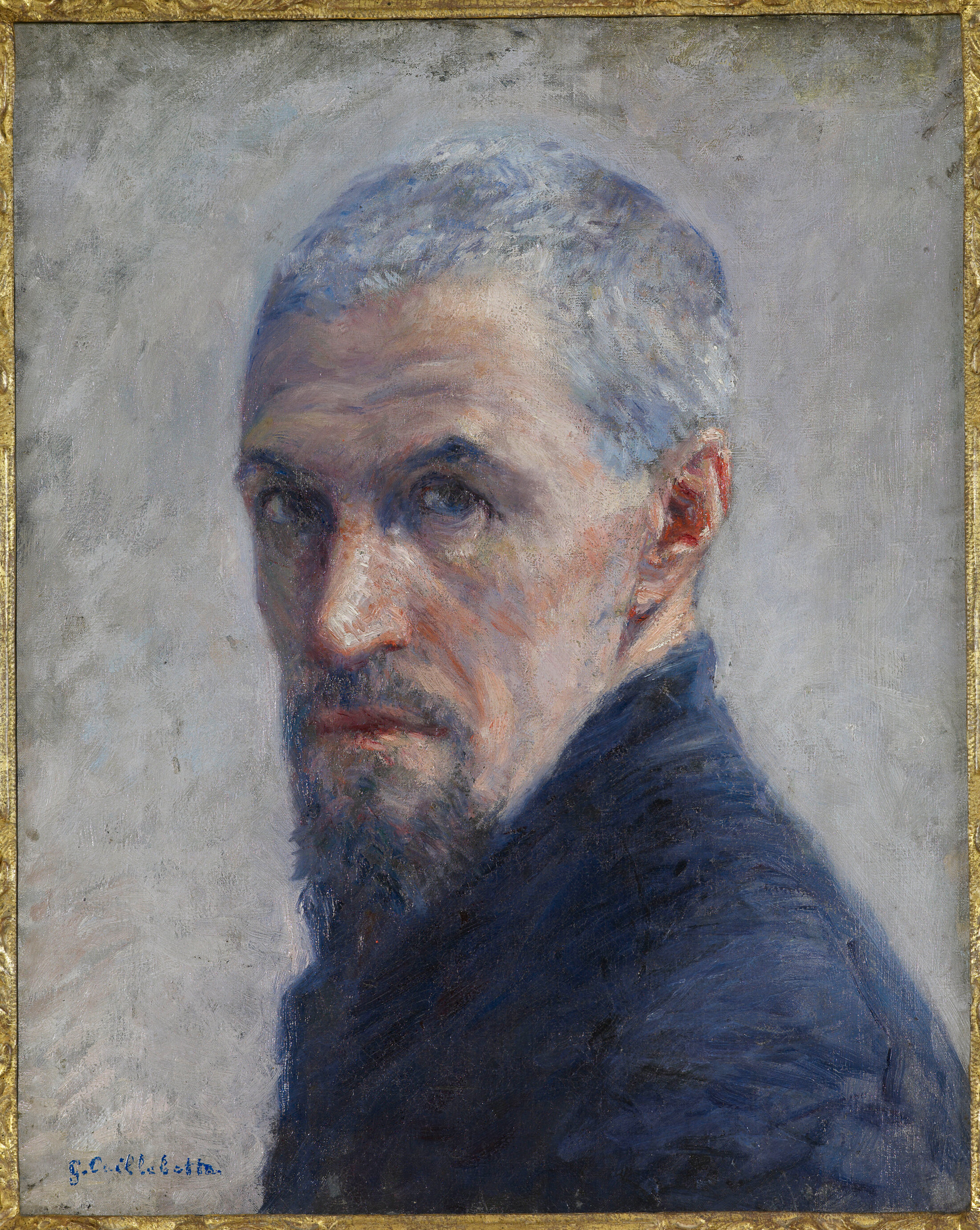

Agrandissement : Illustration 1

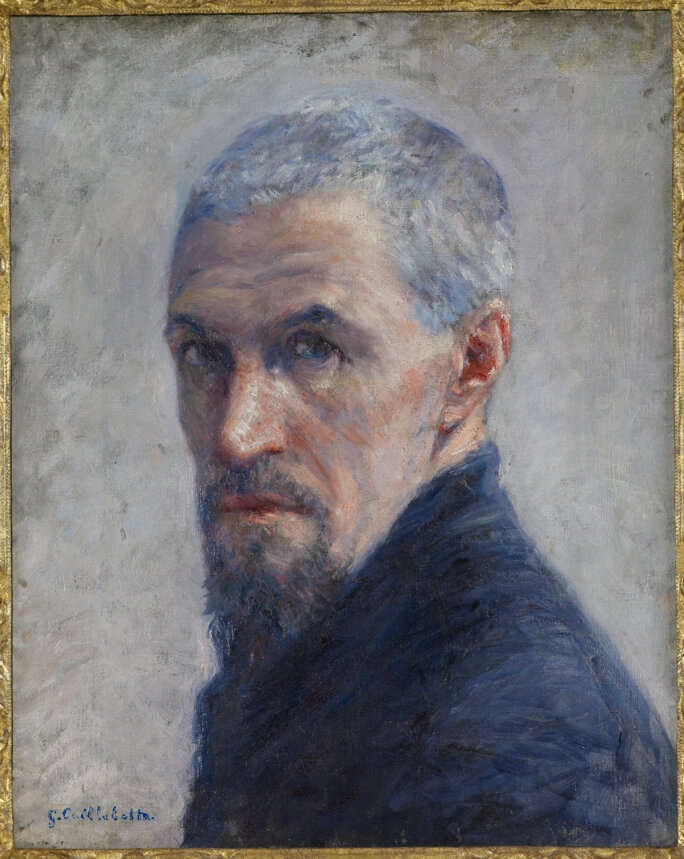

Lorsque Gustave Caillebotte meurt prématurément en 1894, à l’âge de quarante-cinq ans, il lègue à l’État sa prodigieuse collection d’œuvres impressionnistes. Pour cette raison, il a longtemps été considéré comme un collectionneur pionnier, mécène et ami des impressionnistes, plutôt que comme un peintre à part entière malgré une production de plus de cinq-cents œuvres. Il faudra attendre la première grande rétrospective internationale organisée en 1994 au Grand Palais à Paris pour le centenaire de sa mort, pour qu’il soit enfin reconnu comme l’un des artistes les plus importants de son temps. Peintre de la vie moderne, le plus réaliste des impressionnistes innove tant dans le choix de ses sujets que dans leurs agencements audacieux jusque-là inédits, à l’image de ses cadrages inattendus et ses compositions immersives. À l’occasion du cent-trentième anniversaire de sa mort, le musée d’Orsay lui consacre une exposition qui explore sa prédilection pour les figures masculines et les portraits d’hommes. Mieux que n’importe quel autre peintre du groupe impressionniste, il a dépeint l’apparence et l’existence des hommes de son temps. Le peintre place en effet au centre de ses toiles une certaine « condition masculine » qui est celle d’un jeune bourgeois parisien, la sienne. Intitulée « Caillebotte, peindre les hommes », l’exposition réunit à peu près cent-quarante documents et œuvres parmi lesquelles soixante-cinq peintures mais aussi des pastels méconnus, des dessins préparatoires... Divisée en dix sections qui explorent les différentes facettes de l’homme et de l’artiste, elle trouve son point de départ dans l’acquisition de « Partie de bateau » par le musée d’Orsay en 2022.

Agrandissement : Illustration 2

Peindre l’idéal masculin moderne

Né en 1848 au 10 de la rue du Faubourg Saint-Denis à Paris, Gustave Caillebotte est le fils de Martial Caillebotte (1799-1874) et de sa troisième épouse, Céleste Daufresne (1819-1878). Deux autres enfants vont suivre : René nait en 1851 et Martial en 1853. Alfred, né en 1834 d’un précédent mariage, est ordonné prêtre en 1858. La famille, originaire de la Manche, fait commerce de draps depuis le XVIIIème siècle. Lorsque son père s’établit à Paris au début des années 1830, il fait fortune en vendant des draps aux armées de Napoléon III. Gustave obtient son diplôme de bachelier en droit en 1869 et sa licence en droit l’année suivante. À la fin du mois de juillet 1870, il est incorporé au 7e bataillon de la garde nationale mobile de la Seine et participe à la défense de Paris durant la guerre franco-prussienne, guerre qui ironiquement permet à son père d’augmenter considérablement la fortune familiale.

Agrandissement : Illustration 3

Démobilisé en 1871, il entre dans l’atelier du peintre académique Léon Bonnat (1833-1922) pour préparer le concours d’entrée aux Beaux-Arts de Paris. Reçu quarante-sixième en mars 1873, il n’y restera qu’un an à peine. Un premier envoi refusé au Salon par le jury en 1875 le fait rejoindre le groupe des impressionnistes avec qui il partage le rejet des traditions au profit d’une représentation réaliste de la société contemporaine. Plus jamais il ne présentera une toile au Salon officiel. L’héritage considérable qu’il a reçu après le décès de son père en 1874 le met à l’abri des contingences matérielles. Désormais riche rentier, il peut alors se consacrer pleinement à la peinture. Les premiers tableaux importants de Caillebotte ont pour sujet sa vie quotidienne et prennent pour modèles sa mère et ses frères dans leur hôtel particulier de la rue de Miromesnil dans le VIIIème arrondissement parisien ou leur maison de campagne à Yerres dans l’Essonne. Il s’interroge, à travers ses deux jeunes frères, sur son identité bourgeoise et sa place au sein de la société. Visiblement marqué par cette fratrie, il cherchera toute sa vie à retrouver ce sentiment d’appartenance à un groupe affecté par cet idéal de fraternité.

Agrandissement : Illustration 4

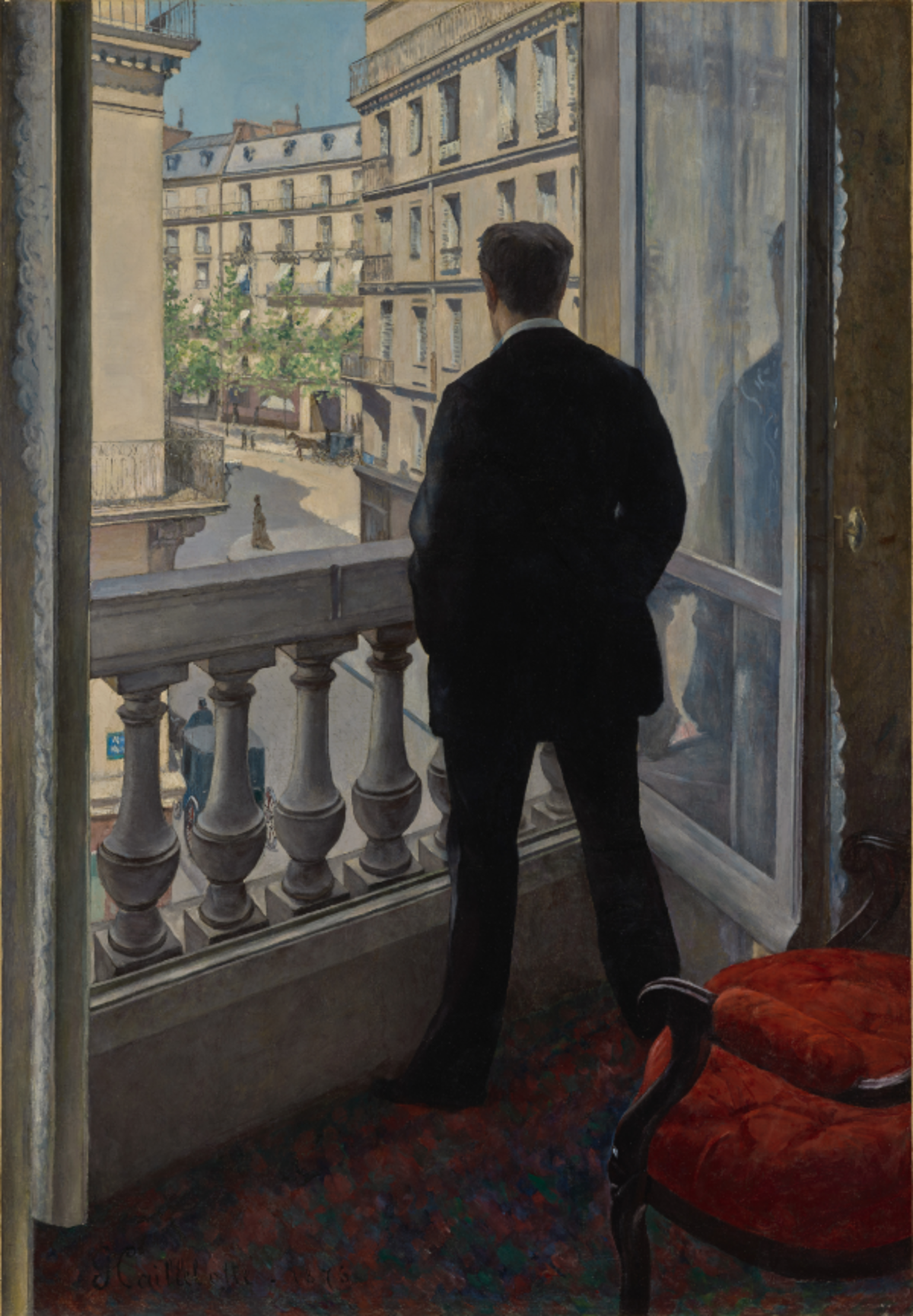

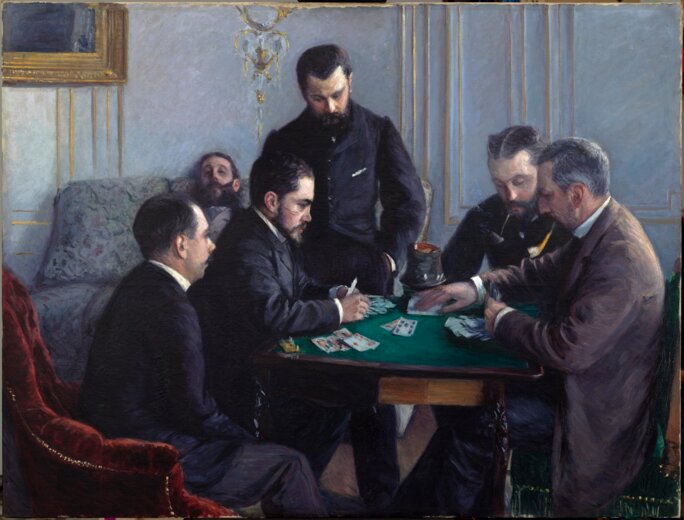

Les sociabilités masculines et les entreprises collectives qui s’épanouissent dans les années 1870-1880 à la faveur du contexte politique d’affirmation de la IIIème République et de ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, permettent à Gustave Caillebotte de s’émanciper de ce qu’il nomme « les distinctions dites sociales[1] » en rencontrant des hommes issus d’autres milieux. Il aspire à s’affranchir des antagonismes de classe. Le peintre choisit ses modèles dans son environnement immédiat, fidèle à ce titre au programme du réalisme. Ce sont ses frères, ses amis, des personnes de son quartier, les canotiers avec qui il navigue, des ouvriers et domestiques travaillant pour sa famille. Gustave Caillebotte ne peint pas l’Homme mais des hommes, des individus ayant une existence propre. Il va introduire dans la peinture de nouvelles images de la virilité tel l’ouvrier ou le sportif. Il représente aussi des scènes de la vie intime des hommes bourgeois, jouant aux cartes ou contemplant la ville depuis leur balcon, et même nus, à leur toilette - des représentations qui participent pleinement à la redéfinition d’un nouvel idéal masculin.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

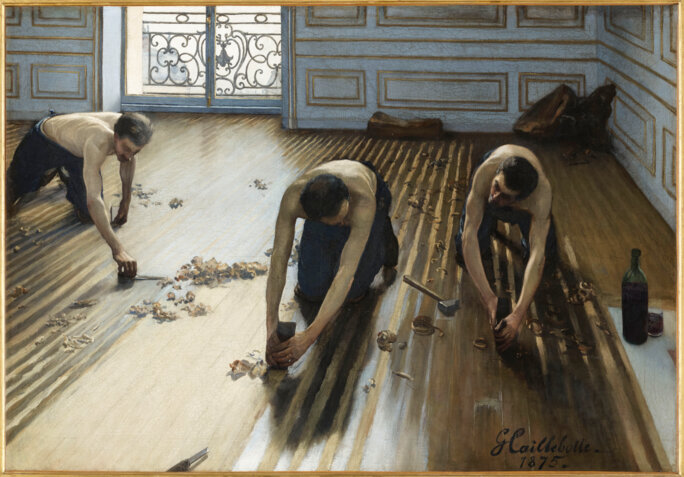

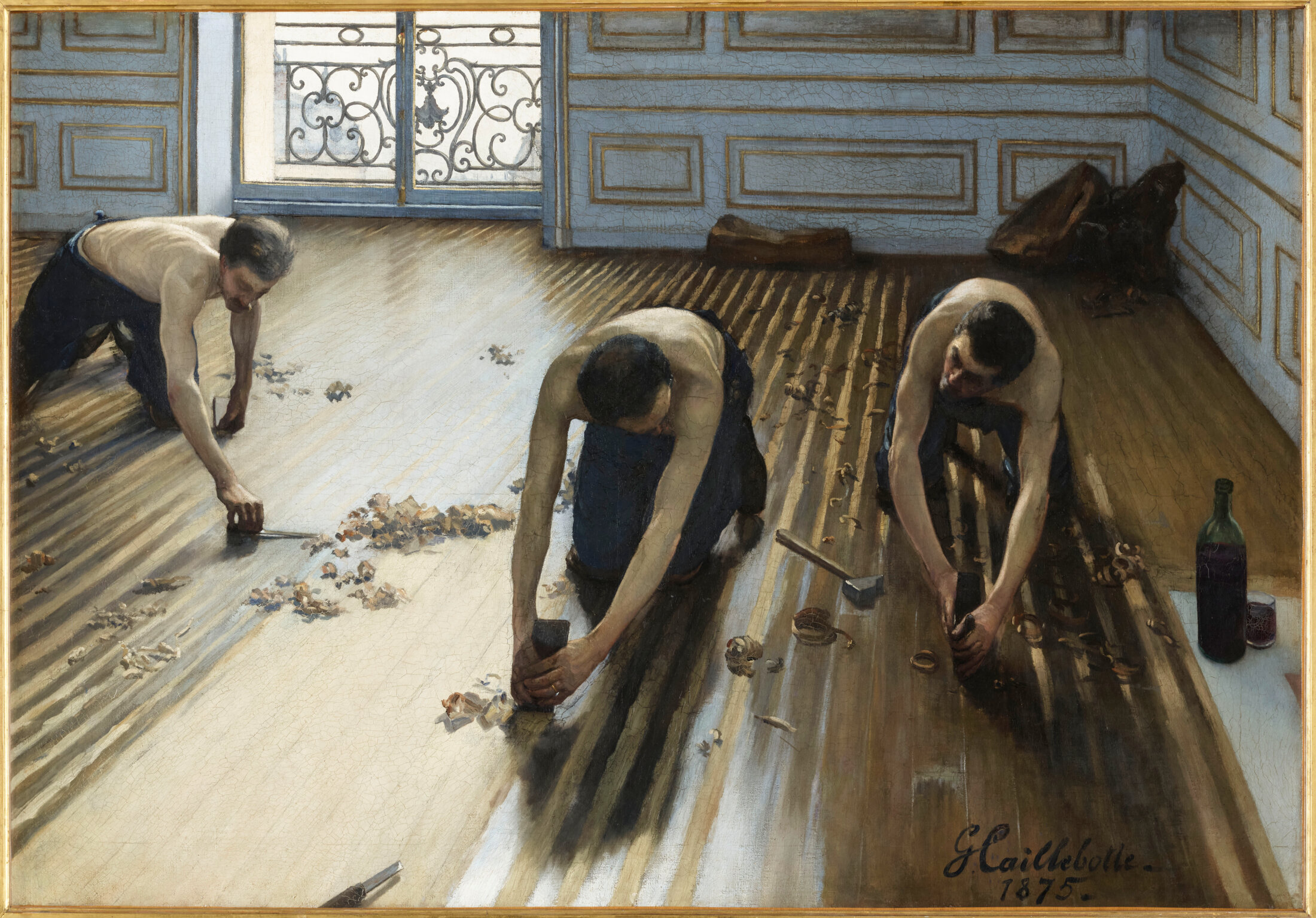

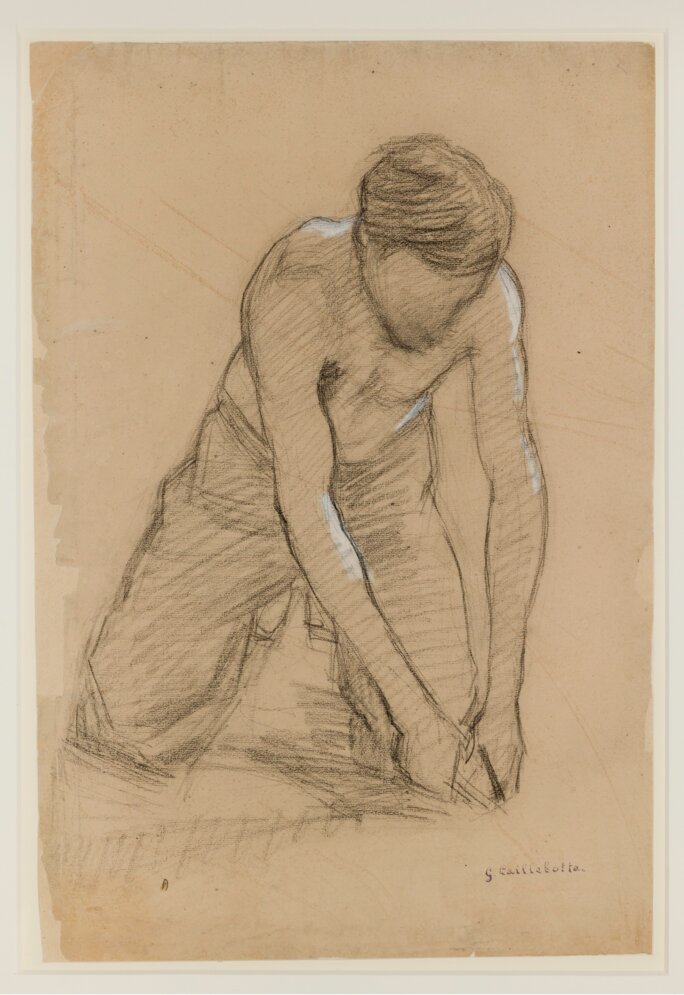

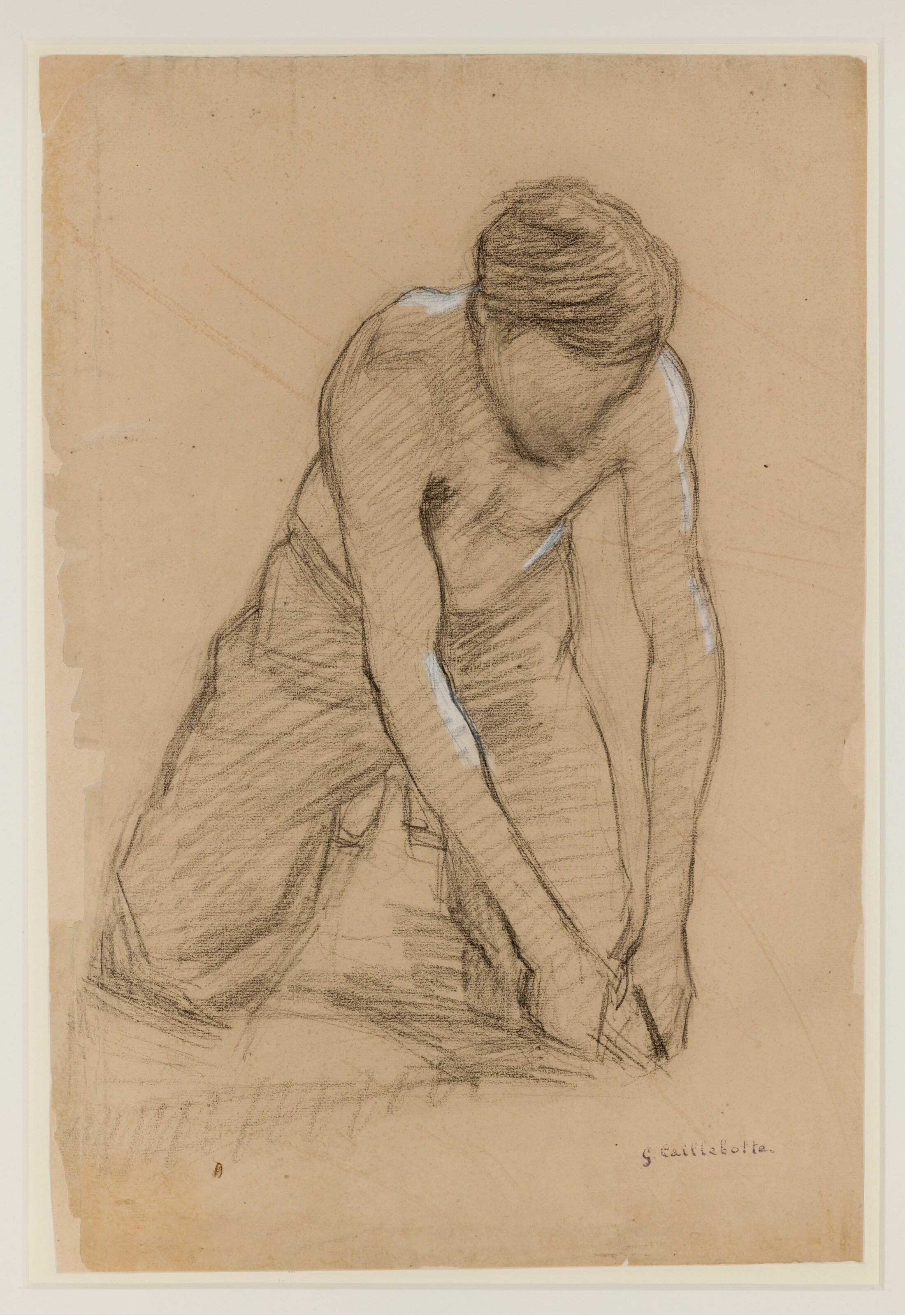

Si l’époque à laquelle vit Caillebotte est au triomphe de la virilité militaire, au patriarcat bourgeois et à la fraternité républicaine, elle amorce aussi le mouvement d’émancipation des femmes et les émergences des subcultures homosexuelles. Ces reconfigurations qui touchent la société de la fin du XIXème siècle sont lisibles dans les peintures de Caillebotte. Ainsi, son œuvre la plus célèbre avec sa perspective en contre-plongée, les « Raboteurs de parquet », tableau refusé au Salon de 1875 en raison du sujet jugé trop vulgaire, est l’attraction de l’exposition impressionniste de 1876. La représentation réaliste du corps de ces ouvriers à demi-nus, attestant de la pénibilité de leur travail, constitue une nouveauté. Pour l’artiste, il s’agit de l’expression de l’idéal masculin moderne fondé sur l’effort collectif, le travail, l’égalité et la fraternité. Il s’identifie à eux comme travailleur manuel, particulièrement dans « Peintres en bâtiments », échappant à sa condition et tissant des liens fraternels avec des hommes issus d’autres milieux sociaux que le sien. On peut aussi penser qu’il les idéalise en tant que bourgeois libéré du travail, le vivant à la fois comme un privilège et un manque en tant qu’homme. Ayant grandi non loin de la manufacture textile familiale, Gustave Caillebotte est l’un des premiers peintres à représenter des ouvriers dans des tableaux de grands formats.

Agrandissement : Illustration 8

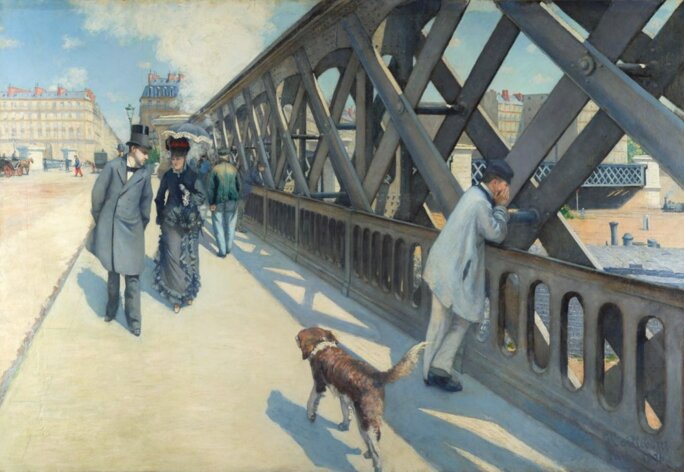

Au cœur de la ville moderne

Les vues urbaines parisiennes sont très remarquées à l’exposition impressionniste de 1877. Ces grands formats aux compositions spectaculaires, avec leurs constructions spatiales complexes et leurs cadrages immersifs, produisent un fort effet de réalité. En choisissant délibérément une échelle bien trop grande par rapport à celle autorisée pour de tels sujets à l’époque, Caillebotte propulse la vie moderne au niveau de la peinture d’Histoire. Sa vision de la ville est à la fois symptomatique de la modernité et très personnelle. Ces œuvres sont aussi révélatrices de la façon dont les hommes occupent l’espace public qui, à la fin du XIXèmesiècle, est fondamentalement masculin.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Caillebotte s’attache également à la représentation du costume masculin. Celui-ci évolue dans les années 1870-1880, devenant plus ample et plus confortable. C’est l’époque du paletot[2], omniprésent dans l’œuvre du peintre. Il souligne l’uniformité du costume bourgeois, sombre, quasi monochrome, qui participe de la promotion d’une culture virile faite de maîtrise de soi et de retenue. Une uniformité républicaine qui confère la même silhouette aux rentiers et aux domestiques.

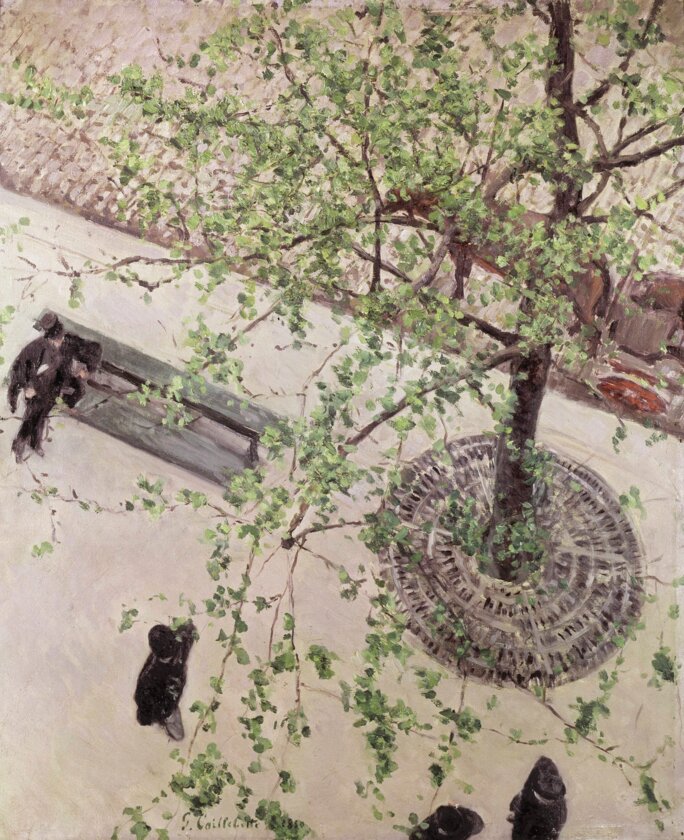

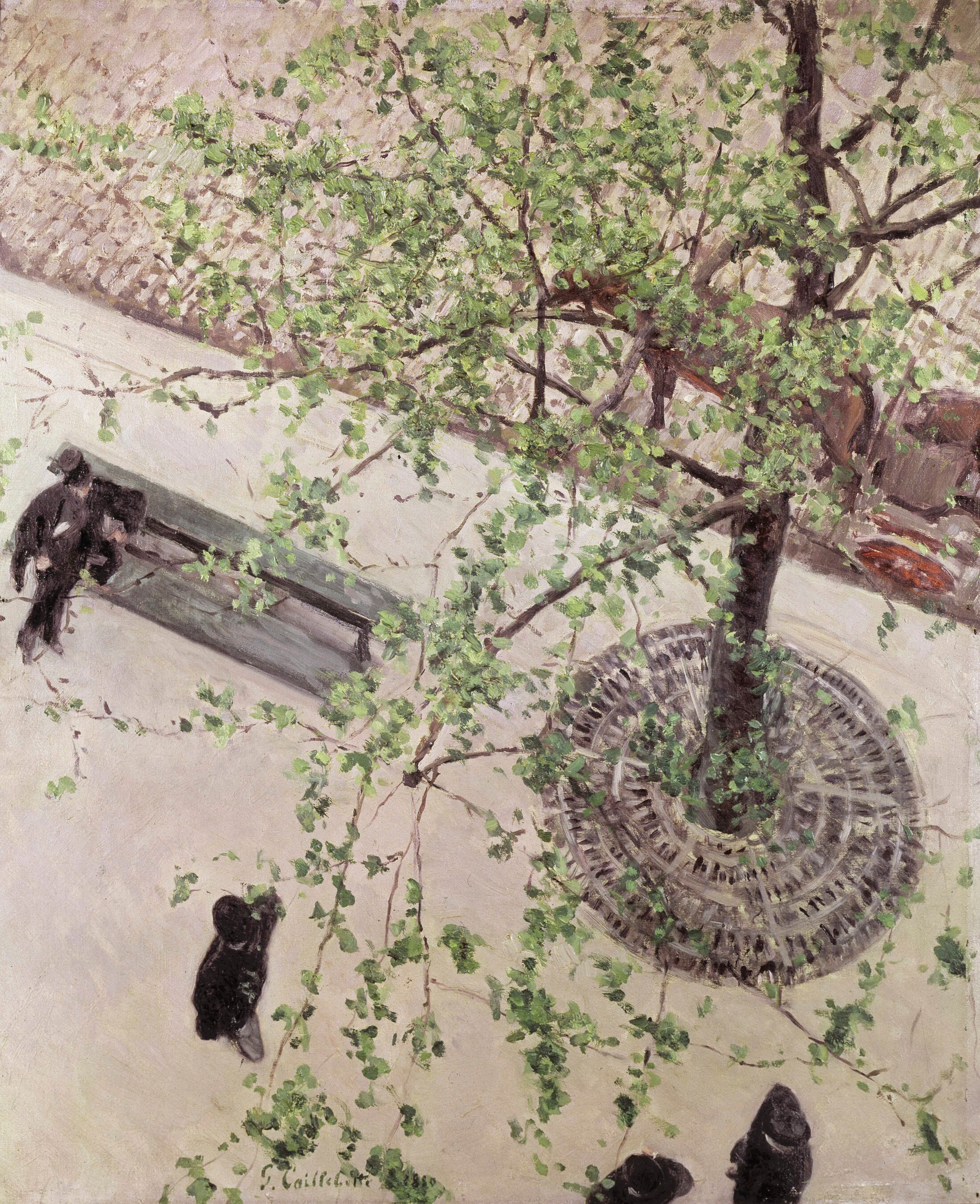

Installé avec son frère Martial dans un grand appartement au troisième étage – avec l’invention de l’ascenseur les étages en hauteur deviennent des espaces nobles – d’un immeuble du boulevard Hausmann après qu’il eut vendu l’hôtel particulier familial à la mort de sa mère en 1878, il va dans des compositions inédites faire poser ses amis sur le balcon filant. Ils semblent à l’aise dans cet espace se situant entre la sphère publique de la rue, masculine, et la sphère privée de l’appartement, féminine, selon les conventions de l’époque. Ce point de vue original va l’inspirer pour peindre la rue en plongée, réduisant les silhouettes à de simples taches de couleurs.

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

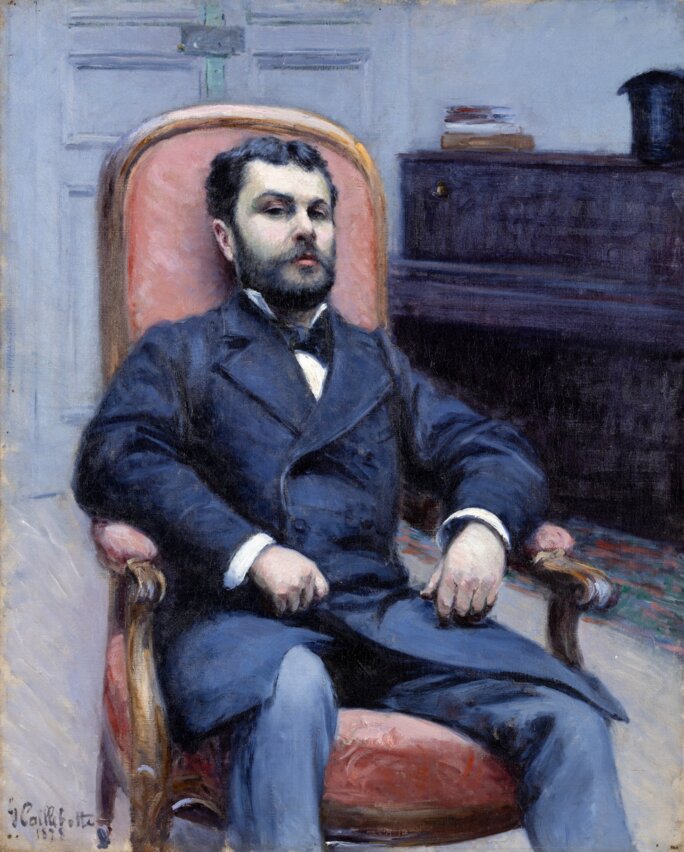

Ni ornement ni sentiment

À la fin des années 1870 et au début des années 1880, Gustave Caillebotte peint énormément de portraits d’hommes qui apparaissent bien sobres. L’artiste privilégie les poses aux expressions retenues se conformant à ce que l’on attend des hommes au XIXème siècle. Son appartement à l’intérieur presque vide sert de décor. Cette simplicité met en avant la forte présence physique des modèles et l’intensité de leur regard. Dans ce monde presque exclusivement masculin se glisse parfois une présence féminine en la personne de Charlotte Berthier, la compagne supposée du peintre, de dix ans sa cadette.

Agrandissement : Illustration 16

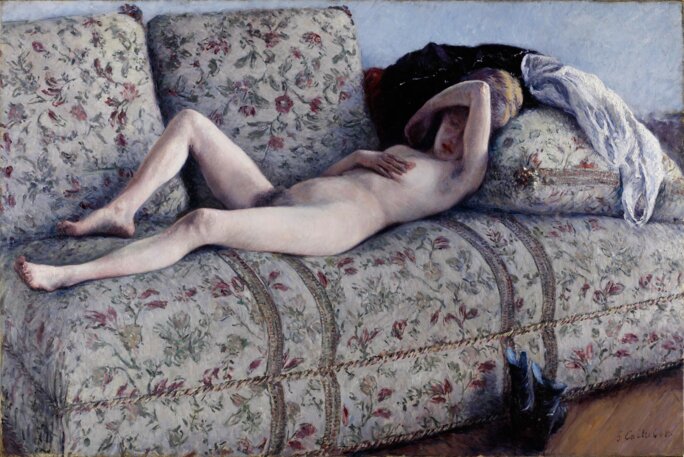

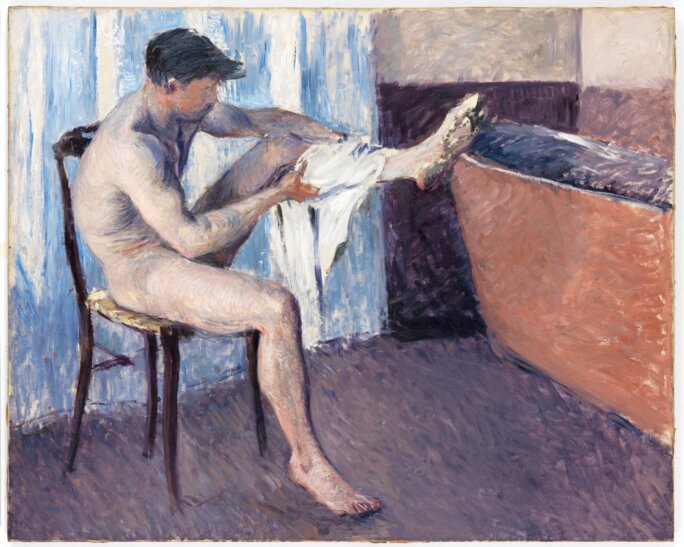

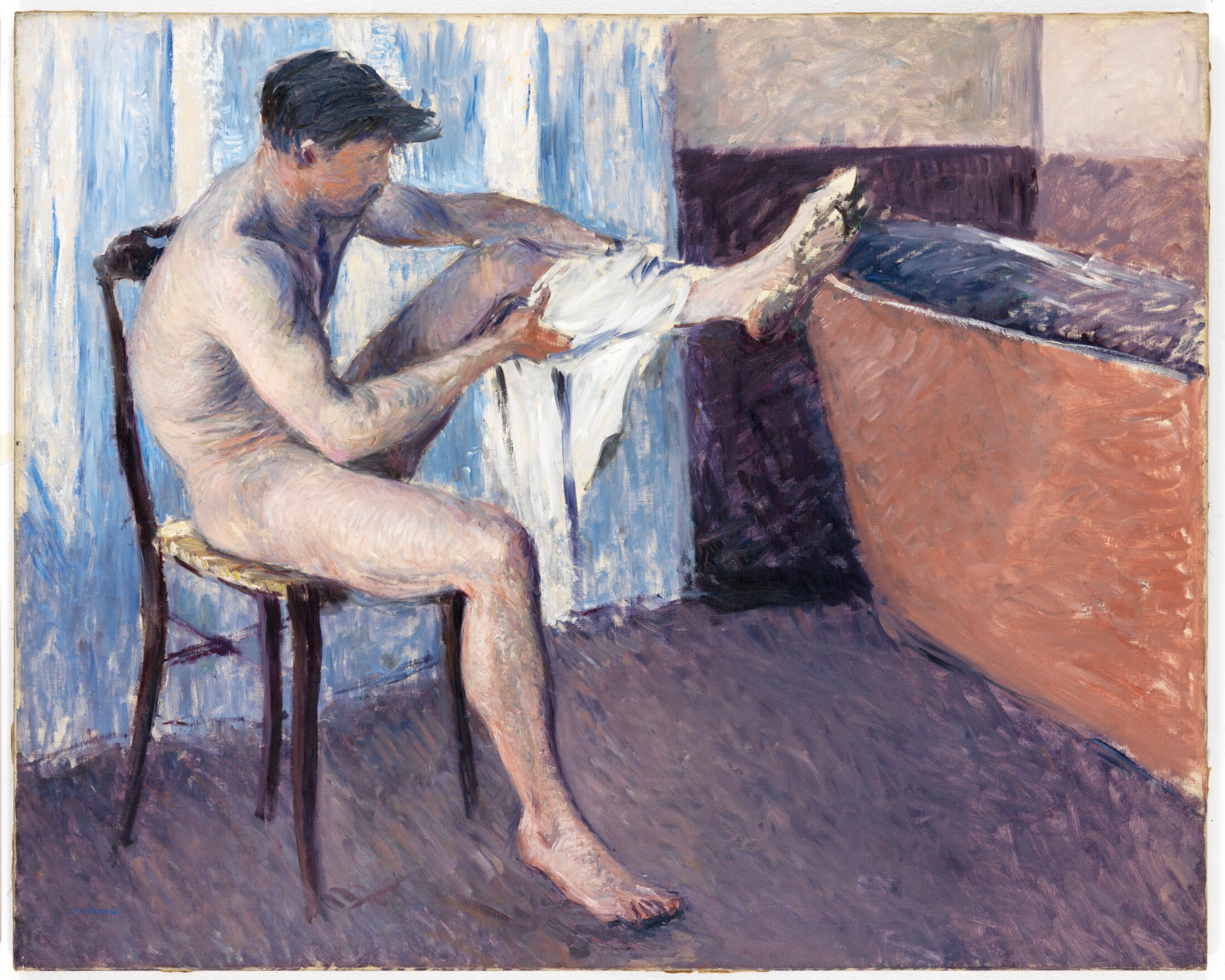

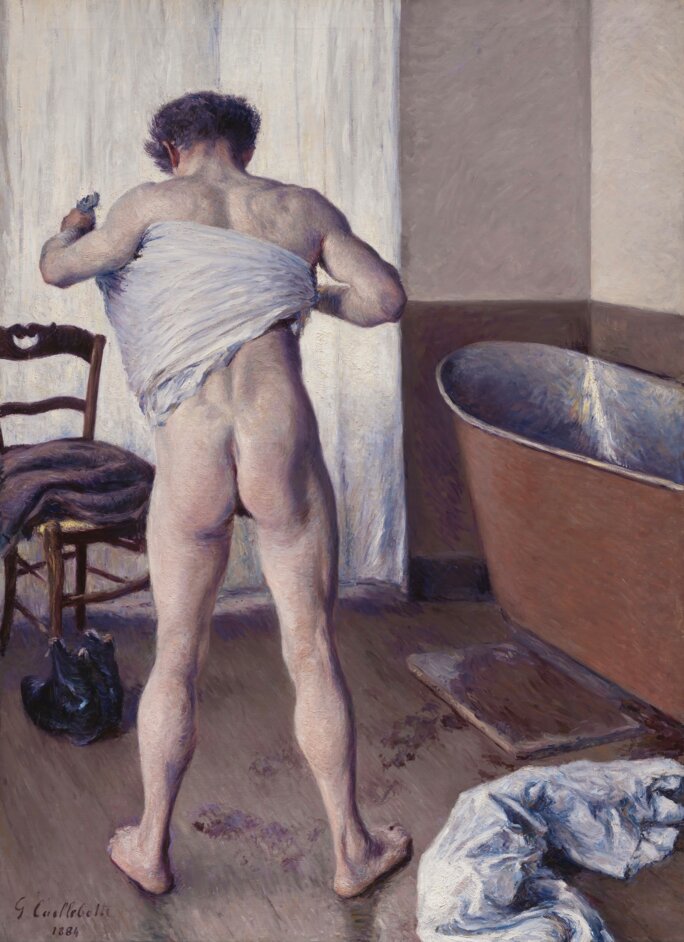

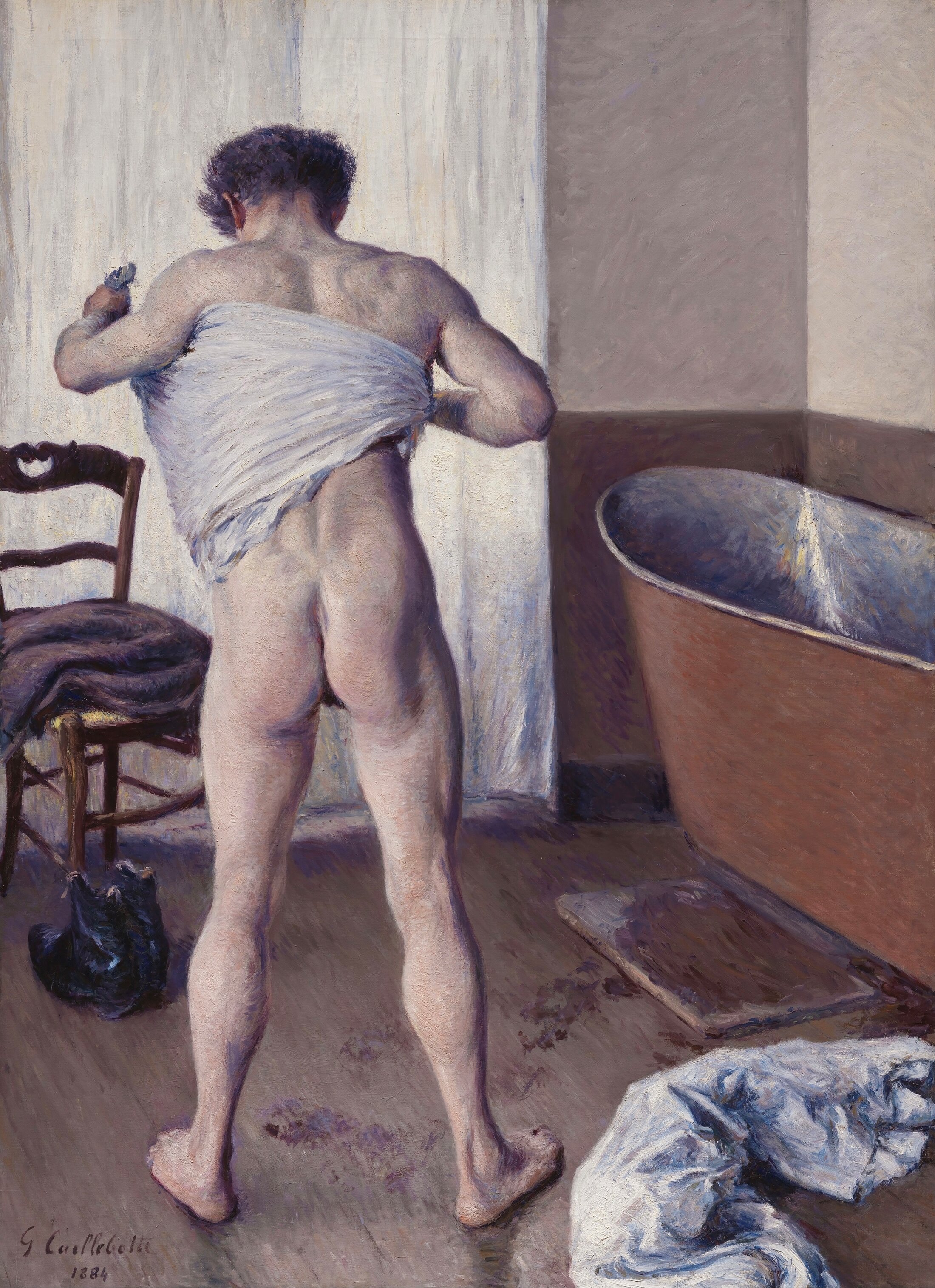

Caillebotte a fait très peu de nus. Cependant, au début des années 1870, il en peint trois : un féminin et deux masculins. Aucune idéalisation des corps, pas de prétexte historique ou mythologique, le réalisme sans concession qu’il pratique ici est particulièrement novateur. Il s’approprie le thème de la toilette traditionnellement réservé aux femmes pour représenter un homme dans son intimité, de dos, dans une position vulnérable, faisant des regardeurs des voyeurs. Il fait voler en éclat les conventions de l’époque.

Agrandissement : Illustration 17

Agrandissement : Illustration 18

Agrandissement : Illustration 19

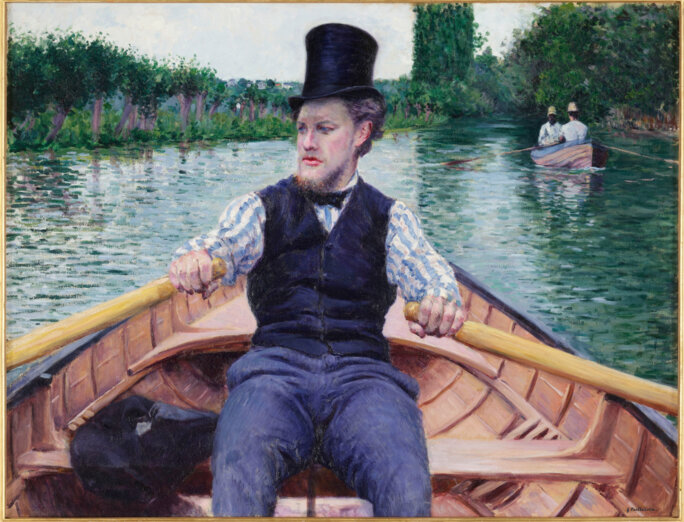

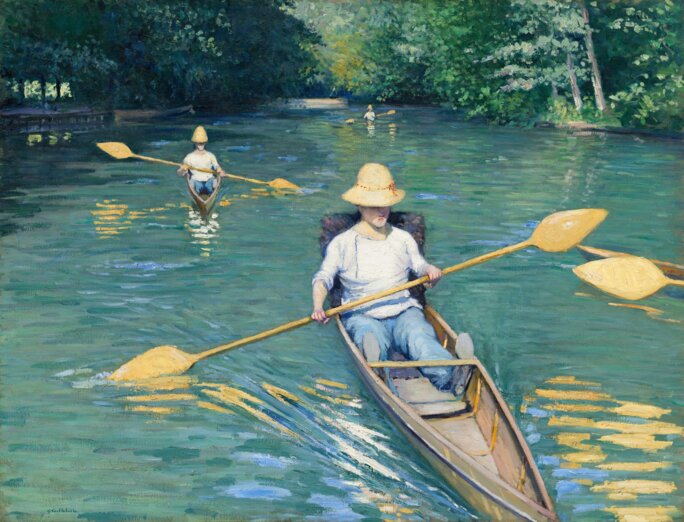

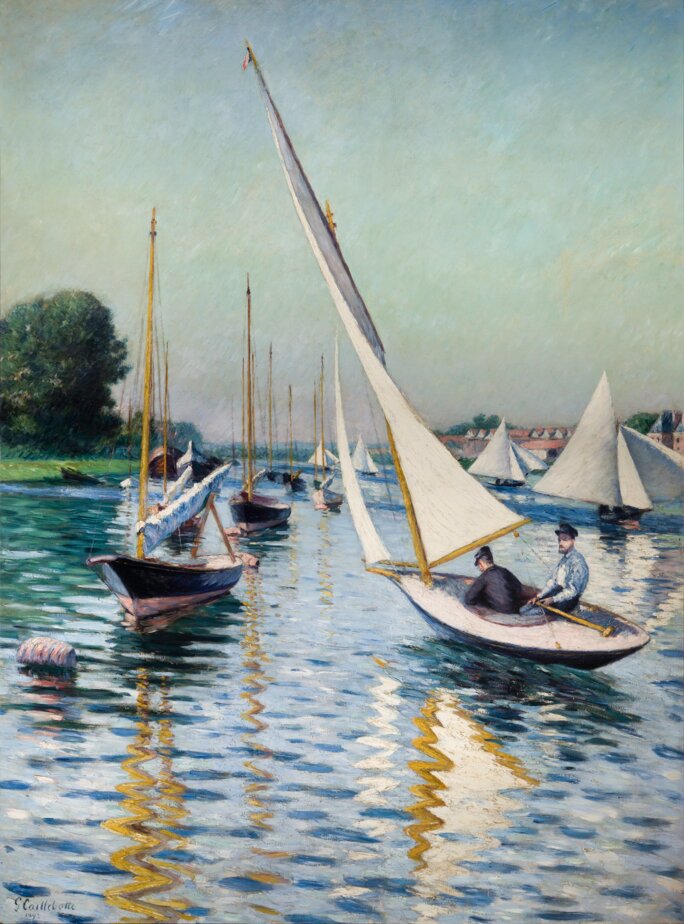

La culture des loisirs est en plein essor en France durant la seconde moitié du XIXème siècle. Elle va inspirer à Caillebotte un important ensemble de tableaux sur les thèmes du canotage et de la baignade qui sera présenté à l’exposition impressionniste de 1879. Point de guinguette ou de barque prétexte à représenter un couple en train de flirter comme chez les autres artistes de sa génération, chez lui les canotages sont sportifs et non-mixtes. Il ne s’agit pas pour autant de représenter des compétitions sur la Seine ou la Marne. S’il est éminemment moderne, le sujet n’en reste pas moins personnel. Caillebotte peint des hommes canotant sur l’Yerres qui borde le parc de la maison de campagne familiale. Ils sont l’expression d’une nouvelle culture masculine qui prône le dépassement de soi, la discipline, la force physique et l’effort collectif. Caillebotte embarque le regardeur au plus près de ces jeunes hommes athlétiques, portant parfois un simple maillot de bain.

Agrandissement : Illustration 20

Agrandissement : Illustration 21

Agrandissement : Illustration 22

Martial et Gustave Caillebotte vendent le domaine d’Yerres au début des années 1880 pour acheter une propriété au Petit-Gennevilliers, leur permettant de pratiquer le yachting mais aussi l’horticulture. Lorsque Martial se marie en 1887, Gustave quitte Paris pour s’installer définitivement à Gennevilliers avec Charlotte Berthier et quelques domestiques. Après la dissolution du groupe impressionniste au milieu des années 1880 qui marque la fin des expositions collectives, il n’expose plus à Paris mais continue à peindre avec la même ferveur. Il meurt d’une congestion cérébrale le 22 février 1894.

Agrandissement : Illustration 23

Contrairement à Manet, Degas ou Renoir, Caillebotte a peint majoritairement des hommes. Peintre d’avant-garde, amateur de sport ou d’horticulture, célibataire épris de liberté, de modernité et de fraternité, il offre une vision des hommes diverse et complexe, ce qu’a tenté de démontrer l’exposition. C’est visiblement la raison pour laquelle elle a été si durement critiquée dans la presse, la condamnant pour avoir proposé une lecture de ses œuvres au prisme des études de genre. Cette navrante polémique révèle le conservatisme profondément archaïque qui règne encore aujourd’hui dans les pages cultures de la presse française, faisant « remonter un vieux débat qui traverse la critique et l’histoire de l’art sur leurs outils conceptuels, les revendications d’une lecture purement formelle et la place qui doit être faite aux sciences sociales, lesquelles se heurtent à une méfiance accentuée, à une fermeture traditionnelle et à une défense de la pureté disciplinaire[3] » souligne à juste titre Antoine Idier. Pire, les arguments fallacieux ne font que reprendre les poncifs des mouvements anti-genre. Caillebotte pose un regard résolument moderne sur son époque. « Les véritables arguments d’un peintre sont sa peinture[4] », écrivait-il à Pissarro en 1881. « Nous devons continuer et continuer uniquement dans un sens artistique, le seul en définitive qui soit intéressant pour nous ». Et là, force est de constater l'aspiration qu’a eu l’artiste à peindre les hommes. Dans ses toiles, Gustave Caillebotte ne propose rien de moins que l’expérience de l’homme moderne au XIXème siècle.

Agrandissement : Illustration 24

[1] « Je comprends bien que cela soit gênant pour Mme Hoschedé car pour moi personnellement vous pouvez vous douter de ce que je pense de la plupart des distinctions dites sociales. » Caillebotte à Monet, Petit- Gennevilliers, 1er septembre 1891, lettre inédite (Paris, vente Artcurial no 3947 du 2 avril 2019, lot no 345). Le contexte d’énonciation de cette phrase n’est pas connu. Cité dans Paul Perrin, Scott Allan, Gloria Groom, « Caillebotte, peindre les hommes », in Caillebotte. Peindre les hommes, catalogue de l’exposition éponyme au musée d’Orsay, 8 octobre 2024 – 19 janvier 2025, musée d’Orsay/ Hazan, 2024, p. 20.

[2] Pardessus large et droit en drap.

[3] Antoine Idier, « Caillebotte et le musée d’Orsay : panique homophobe au Monde et à Libération », Le Club de Mediapart, 23 octobre 2024, https://blogs.mediapart.fr/antoineidier/blog/231024/caillebotte-et-le-musee-d-orsay-panique-homophobe-au-monde-et-liberation

[4] Caillebotte à Pissarro, 24 janvier 1881 (Berhaut 1994, lettre 23, p. 275, et Fondation Custodia, 1978-A-35 [4]). Cité dans Paul Perrin, Scott Allan, Gloria Groom, « Caillebotte, peindre les hommes », in Caillebotte. Peindre les hommes, op. cit., p. 24.

Agrandissement : Illustration 25

« CAILLEBOTTE. Peindre les hommes » - Commissariat : Paul Perrin, conservateur en chef et directeur de la conservation et des collections, musée d’Orsay ; avec la collaboration de Fanny Matz, chargée d’études documentaires au musée d’Orsay, Paris. Exposition présentée au J. Paul Getty Museum du 25 février au 25 mai 2025 et à l’Art Institute of Chicago du 29 juin au 5 octobre 2025. Catalogue de l'exposition sous la direction de Paul Perrin, Scott Allan et Gloria Groom, 256 pages, 226 x 282,5 mm, 177 illustrations. Coédition musées d’Orsay et de l’Orangerie / Hazan

Jusqu'au 19 janvier 2025 - Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h, nocturne le jeudi jusqu'à 21h45.

Musée d'Orsay

1, rue de la Légion d'Honneur

75 007 Paris

Agrandissement : Illustration 26