« Tout doit changer pour que tout reste comme avant[1] ».

Agrandissement : Illustration 1

C’est à la pointe sud de la Corse, face à la Sardaigne, au cœur de la citadelle médiévale de Bonifacio, perchée sur une falaise offrant une vue vertigineuse, et sans doute l’une des meilleures définitions du sublime, que De Renava – La Biennale de Bonifacio et de l’Alta Rocca prend ses quartiers pour la seconde fois, s’étend même, gagne du terrain. Première biennale d’art contemporain de l’île de beauté, la manifestation poursuit son exploration des enjeux, pratiques et technologies contemporaines, réunissant des œuvres monumentales aux côtés de propositions conceptuelles dans un esprit résolument engagé, porté par la curiosité et le défrichage. Cette deuxième édition, aussi internationale qu’insulaire, a pour épicentre l’ancienne caserne Montlaur, formidable espace de cinq mille mètres carrés inexploité depuis trente ans et laissé dans son jus, le charme désuet ajoutant un peu plus de nostalgie à la nostalgie. Intitulée « Roma Amor », elle tente de saisir les mécanismes à l’œuvre dans la chute des empires à partir de l’observation du passé méditerranéen, sans doute pour mieux comprendre un présent dans lequel la faillite du modèle occidental basé sur un capitalisme à la violence désormais inédite, puisqu’elle fait de la parole officielle un flot continu de contre-vérités parachevant la négation d’un système démocratique à bout de souffle, annonce l’effondrement prochain.

Agrandissement : Illustration 2

Divisée en trois parties, la proposition s’inscrit dans un jeu dialectique entre décadence et émancipation, vandalisme et héroïsme ou ruine et fondation, autant d’étapes inévitables qui accompagnent la remise en question de toute civilisation. Un parcours en « miroir » tente de refléter cette lecture ambivalence de l’histoire jusque dans l’expérience de la visite en proposant deux chemins possibles, selon que la chute soit envisagée de l’intérieur – observation du déclin impérial par la décadence ou l’émancipation morale de la société – ou de l’extérieur – de la ruine, du chaos originel, à la décadence libératrice via de nouvelles formes de sociétés et de cultures. Cette ambiguïté se manifeste d’ailleurs jusque dans le titre même de cette deuxième édition, « Roma Amor », étant un palindrome. Ces choix se révèlent néanmoins illusoires puisqu’ils aboutissent à la même conclusion d’un écroulement programmé. À la pluralité des médiums contemporains – installation multimédia, peinture, vidéo, sculpture, photographie, danse – répond la beauté ambigüe des œuvres qui n’a d’égale que leur engagement face à « l’empire », compris ici comme une instance de domination politique, morale ou culturelle, à réexaminer. La lecture historique du thème sert aussi de prétexte pour explorer les atermoiements de notre époque et le passé comme mise en abime du présent. Toute ressemblance avec la réalité est purement fortuite.

Agrandissement : Illustration 3

La biennale invite à une traversée dans le temps, débordant la citadelle pour se laisser entrainer au cœur de la cité méditerranéenne où les édifices patrimoniaux, formant autant de pavillons réactivés pour l’occasion, réveillent le passé impérial de Bonifacio, ville qui fut convoitée par de nombreuses puissances aux cours des siècles, tant pisane que génoise ou aragonaise. De Napoléon, figure insulaire tutélaire aussi controversée que célébrée, il est question d’emblée. Qui mieux que Bonaparte pouvait ouvrir cette nouvelle édition de la biennale corse évoquant la chute des empires ? « Napoléon 1er en costume de sacre[2] », immense portait en pied exécuté par l’atelier de Jacques-Louis David (1748-1825), le grand peintre du néoclassicisme et de la Révolution qui se prend de passion pour le futur empereur et va se mettre à son service lorsque celui-ci accède au pouvoir impérial, ouvre l’exposition de la caserne Montlaur dont il occupe la première salle. Il est représenté dans toute la splendeur de sa fonction, debout devant le trône, arborant des attributs qui le rattachent autant au royaume de France qu’à l’Empire romain, le sceptre dans la main droite, et le globe dans la gauche. Le grand costume du sacre, dessiné par le peintre Jean-Baptiste Isabey et l’architecte et décorateur Charles Percier, est composé d’une longue robe de satin ivoire brodée de frises végétales en fil doré sur laquelle repose un grand manteau en velours pourpre doublé d’hermine, également brodé d’or. La composition l’inscrit dans la lignée des plus grands rois de France, tout en lui conférant une symbolique nouvelle : la couleur pourpre du manteau remplace ici le bleu royal et se rattache à la tradition des empereurs romains, tout comme la couronne de lauriers d’or. Tout à côté, à peine visible face à la solennité du tableau monumental, un vase manufacturé, simple objet ordinaire à l’effigie de Napoléon, vendu chez tous les marchands de souvenirs de l’île – et même à la boutique de la biennale – vient rappeler qu’aussi grand soit-il, l’empereur est aussi un support publicitaire, l’une des figures les plus « bankable » du panthéon corse dont l’aura céleste est ici ramenée à la trivialité du quotidien.

Agrandissement : Illustration 4

Tout ce qui monte doit descendre…

La théorie cyclique de l’histoire se fonde sur le schéma : fondation - apogée - déclin - chute - nouvelle fondation. L’effondrement, qui participe de l’existence même d’un empire, se révèle inéluctable. Prenant pour point de référence l’Empire romain (27 av. JC - 476 apr. JC), qui représente sans nul doute l’exemple de chute la plus emblématique et la plus commentée de l’histoire occidentale, l’exposition puise dans notre imaginaire commun pour retracer les déroutes politiques ou idéologiques. Les mythologies antiques, le passé et le monde contemporain constituent autant de décors permettant de réexaminer le caractère cyclique et fataliste du processus.

À la manière d’une frise à l’antique invoquant aussi bien la fresque pompéienne et ses représentations de banquet à la romaine que les bas-reliefs qui ont façonné l’histoire de l’art gréco-romain, « Panorama #9 » (2010), image extraite du film « The Feast of Trimalchio[3] » du collectif russe AES+F[4], projeté plus loin, annonce la couleur en abordant le thème de la décadence et des inégalités, du luxe ostentatoire des élites à la marginalisation de ceux qui les servent. Dans cette scène de la vie contemporaine située dans un monde multiculturel dominé par l’hédonisme et l’oisiveté, seules quelques-unes travaillent encore, accomplissant dans la plus grande indifférence leurs services. Allégorie grinçante du paradis, l’œuvre emprunte son titre à un passage éponyme du célèbre « Satyricon » de Pétrone, plongée dans les milieux populaires de l’Italie méridionale antique qui brosse un portrait de la vie quotidienne sous Néron (Ier siècle après JC) s’érigeant en une violente diatribe sur la déchéance de la société romaine. En s’appropriant pour mieux les subvertir des références classiques et populaires, l’œuvre interroge les pensées géopolitiques, culturelles, raciales, de genre et de subordination, qui marquent le caractère décadent et corrompu d’une société en fin de repère, tout en soulignant la permanence finale des structures de pouvoir, de domination et d’inégalité. Si le chaos bouleverse le pouvoir établi, il aboutit néanmoins toujours au retour à l’ordre.

Agrandissement : Illustration 5

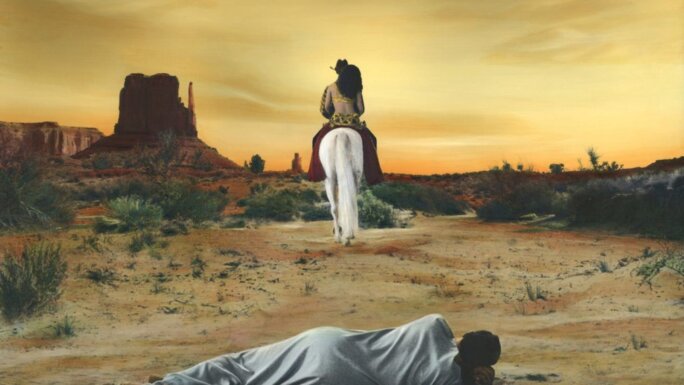

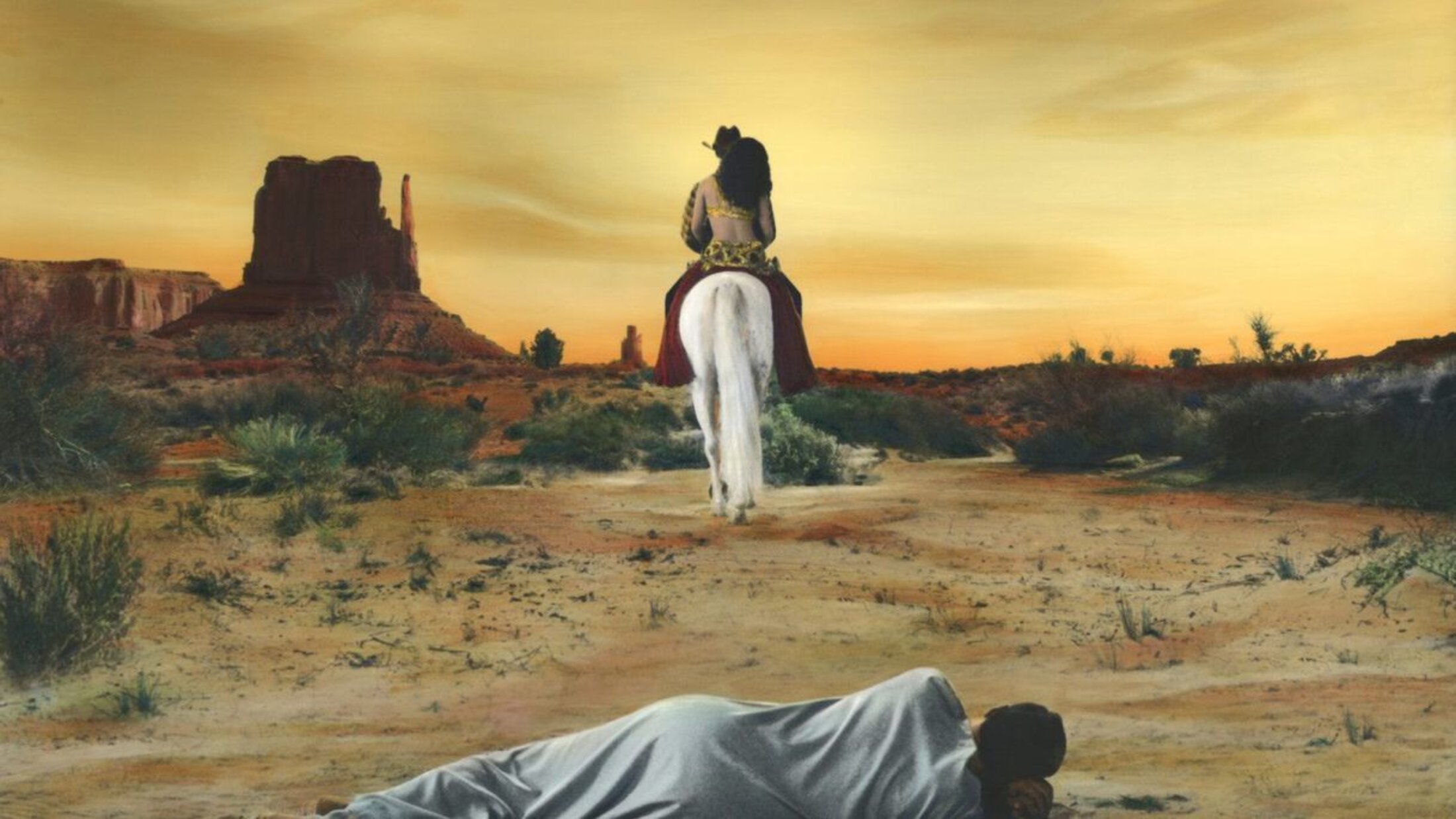

Dans la salle suivante, le photographe et vidéaste égyptien installé à New York Youssef Nabil met en scène les corps des comédiens Salma Hayek et Tahar Rahim dans « I saved my Billy dancer » (2015). Visuellement inspirée des années cinquante, période de l’âge d’or du cinéma égyptien, l’œuvre filmique est une représentation poétique de la fascination de l’artiste pour les danseuses du ventre et de son angoisse quant à la lente disparition de cet art populaire caractéristique du Proche-Orient et, avec lui, de cette Égypte glamour dont rêve Tahar Rahim et qui s’incarne dans la dernière danse que lui accorde la dernière danseuse orientale venue le réconforter, avant qu’il ne l’amène avec lui dans le désert américain où il vit désormais. Le film est un autoportrait de l’artiste, de sa relation avec l’Égypte, de sa séparation d’avec ce pays d’origine, de la perte, de la disparition, de ce qu’il reste du passé dans la mémoire. Il explore également la place des femmes dans cette région à la lisière de l’Afrique et du Proche-Orient, la façon dont elles sont perçues, l’hypersexualisation grandissante de leurs corps dans les nouvelles constructions sociales qui feront les normes de demain.

Agrandissement : Illustration 6

Cette déclaration d’amour à l’imagerie d’un cinéma égyptien aujourd’hui disparu, on la retrouve dans les trois photographies qui accompagnent le film, parmi lesquelles « Natacha fume le narguilé, Cairo, 2000 » en apparait comme la quintessence. Flanquée d’un costume chatoyant qui l’habille autant qu’il la dénude, la chanteuse égyptienne Natacha Atlas, photographiée à mi-corps, est alanguie, les yeux clos, tenant entre ses mains l’embout d’un narguilé. L’artiste rejoue les codes et les stéréotypes orientalistes pour livrer la représentation fantasmée de la femme arabe. Présentée sur un pilier blanc immaculé qui tranche avec le reste de la salle dont subsiste çà et là plusieurs morceaux de papier peint se juxtaposant à un mur au bleu aigue-marine délavé, l’image, coloriée à la main selon les techniques des années quarante, n’en apparait que plus mélancolique encore. Deux autres photographies, pétries de la même esthétique, transgressent un peu plus les mœurs d’une société de plus en plus puritaine. La première, d’une sensualité érotique extrême, montre deux danseuses du ventre dans un moment de repos s’abandonnant à un lâcher-prise confondant, la seconde est cadrée sur les jambes de deux hommes en djellabas, l’une noire, l’autre blanche. Quelque peu relevées, elles laissent voir les cuisses se croiser dans un geste d’infini tendresse, tandis que l’embout d’un narguilé serpente au premier plan sur un drap soyeux rose aux motifs floraux. L’artiste se joue d’un homoérotisme oriental dont seul le féminin semble permis, pour représenter toutes les formes de sexualité.

Agrandissement : Illustration 7

Dans la salle suivante, la « Ionian column » de l’artiste espagnol Sergio Roger invite à la redécouverte contemporaine de la beauté et l’intemporalité des civilisations anciennes. L’artiste a pris soin de réaliser cette pièce de statuaire textile dans un vieux lin âgé de cent à cent-cinquante ans pour mieux incarner la fascination et le désir de subversion qui accompagnent notre regard sur les vestiges de notre passé. Cette déconstruction d’une vision préconçue du passé appelle à réfléchir sur la permanence et l’idéalisme associés à l’art traditionnel. Tout prêt gronde déjà le « Didon et Énée » de la chorégraphe espagnole Bianca Li dont la vidéo, réalisée spécifiquement pour la biennale, résulte du travail de l’artiste sur l’opéra du compositeur britannique Henry Purcell. Il fait le récit du mythe fondateur de l’empire de Carthage et par conséquent de celui du futur empire romain à travers la passion dramatique qu’entretiennent Didon, reine carthaginoise, et Énée, héros troyen. Celui-ci n’hésitera pas à abandonner sa maitresse pour aller fonder Rome. Projeté sur deux murs qui se qui se rejoignent en formant un angle, le double écran de la vidéo semble voir ses parties se rejoindre, presque se confondre dans le crépuscule baroque de cet amour en train de s’éteindre, alors que la notion de décadence s’empare des protagonistes.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

… tout ce qui fleurit doit faner

Agrandissement : Illustration 10

Dans un parterre de gravas issus de la rénovation de la caserne Montlaur, se dresse l’installation immersive « Temps mort » d’Alexandre Bavard, commande de la biennale à l’artiste, inspirée du passé de la Corse qui compte plusieurs sites romains dont celui de Piantarella à quelques encablures de la citadelle, mais aussi de son panorama géopolitique fait de luttes et de reconquêtes culturelles. Bavard réunit sur un même site des fragments multiculturels et anachroniques jouant à une guerre universelle dont les survivants, ces sculptures mutantes, incarnent la descendance hybride de chaque civilisation dont ils ont ingéré les codes avant de les synthétiser. C’est dans une étrange atmosphère de fumée jaunâtre qu’est plongée toute la salle dans laquelle se tiennent ces créatures postapocalyptiques, ce qu’il reste de nous : figure souriante flanquée d’un casque de soudeur et d’une combinaison, pipe au bec et se tenant la jambe droite tendue à la manière d’une danseuse classique, yogi assis en tailleur sur un énorme globe, le visage étiré se confondant avec un masque et coiffé d’une sorte de nain à barbe et bonnet, jeune agenouillé, jogging et veste de chasseur, levant ses bras dans un geste de victoire, affublé d’une tête que l’on devine de volatile. Çà et là gisent au milieu des gravas quelques masques antiques de la Comédie. Le tout conduit à la salle suivante, dont la fumée blanche apparait plus solennelle, et au centre de laquelle trône un discobole à la blancheur taguée au feutre noir. Là aussi, bustes et masques antiques gisent parmi les gravats, annonçant leur disparition prochaine, concassés par ce nouveau monde. Véritable titanomachie contemporaine dans laquelle des demi-dieux, ayant vaincu les maîtres anciens, forment un nouvel olympe, ce nouveau cycle de régénération conduit du chaos crépusculaire à la quiétude d’une blancheur immaculée. Invitant à s’immerger dans un univers dystopique, elle incarne cette génération qui, bien que vivant dans l’ombre de la grandeur passée, n’a pas peur de la ruine, de la lutte et de l’émancipation. L’artiste questionne la façon dont l’histoire s’écrit, la manière dont les mythes se fabriquent, dont les héros d’aujourd’hui se construisent.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Au sortir de cette expérience, « The Death of two soldiers (Ibrahima Ndiaye & Babacar Mane) », bronze réalisé par Kehinde Wilay en 2022, donne à voir deux jeunes hommes noirs, aux vêtements streetwear et aux cheveux tressés à la façon des traditions afro-américaines. Ils sont allongés à terre, tombés dans une énième bataille urbaine d’aujourd’hui, entre guerre des gangs, dope et violences policières. Issus des classes populaires, laissés-pour-compte considérés comme violents, voire même criminels pour certains, ils sont marginalisés, mis au banc d’une société qui les maintient soigneusement à sa périphérie. En reprenant les canons de l’art classique, érigeant ici un gisant, sculpture funéraire de l’art chrétien réservée aux grands personnages, Wilay les anoblis, leur offrant un autre visage, celui de nouveaux héros sur lesquels l’histoire devra désormais compter. Parce qu’elle évoque des sources historiques dont elle reproduit les codes, son œuvre, à la portée éminemment libératrice, « place les jeunes Noirs dans le champ du pouvoir[5] », en les représentant avec les attributs picturaux traditionnellement réservés à la grande bourgeoisie et aux classes dirigeantes. Sur le gisant de bronze, l’artiste a cependant préféré l’intimité au hiératisme, représentant les deux hommes tête bêche, le visage décontracté, maintenant apaisé, les yeux clos, semblant dormir. Kehinde Wiley renverse ainsi le regard stéréotypé que la société porte sur eux.

Agrandissement : Illustration 14

À gauche se tient un escalier sans doute praticable autrefois mais qui est désormais presque entièrement enseveli sous des amas de cendre volcanique, emprisonnant ou, selon le point de vue, actualisant des sculptures antiques – ici une statue décapitée de style gréco-romain – issues des collections du musée Fesch à Ajaccio. Conçue spécialement pour la biennale, l’installation « Domestication of a pyramid » de l’artiste tchèque Magdalena Jetelovà, symbolise tout à la fois la gloire de ce que représente le pouvoir impérial du Palais Fesch, et son déclin annoncé, la coulée de lave venant rappeler la destruction de Pompéi, image de l’inéluctabilité. Métaphore de la tentative somme toute très humaine de capturer le temps et l’histoire, l’installation est aussi une réflexion sur la place de l’antiquité dans notre société et la vanité des humains à vouloir posséder l’incommensurable. Corps féminins hybrides, à la fois organiques et digitaux, les deux « Idoles » émaillées de Salomé Chatriot prennent des positions suggestives qui, dans le cadre de l’exposition, illustrent les récits de la décadence de la Rome antique. D’orgies en idolâtrie, la société, régentée par la distinction entre vices et vertus est en proie à sa propre hypocrisie, parfaitement illustrée ici par le fouet, ustensile ambivalent qui punit la prostitution et l’adultère féminin, autant qu’il se révèle objet de désir et de sexualité libérée.

Agrandissement : Illustration 15

Agrandissement : Illustration 16

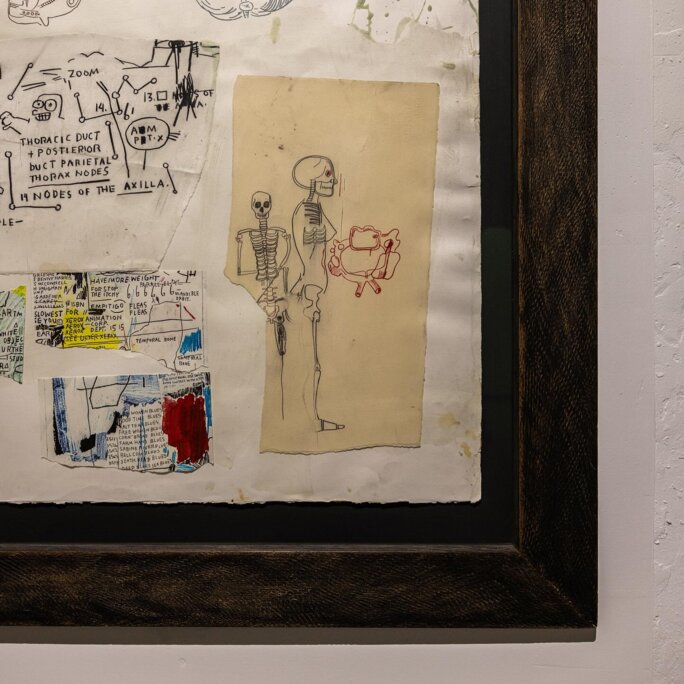

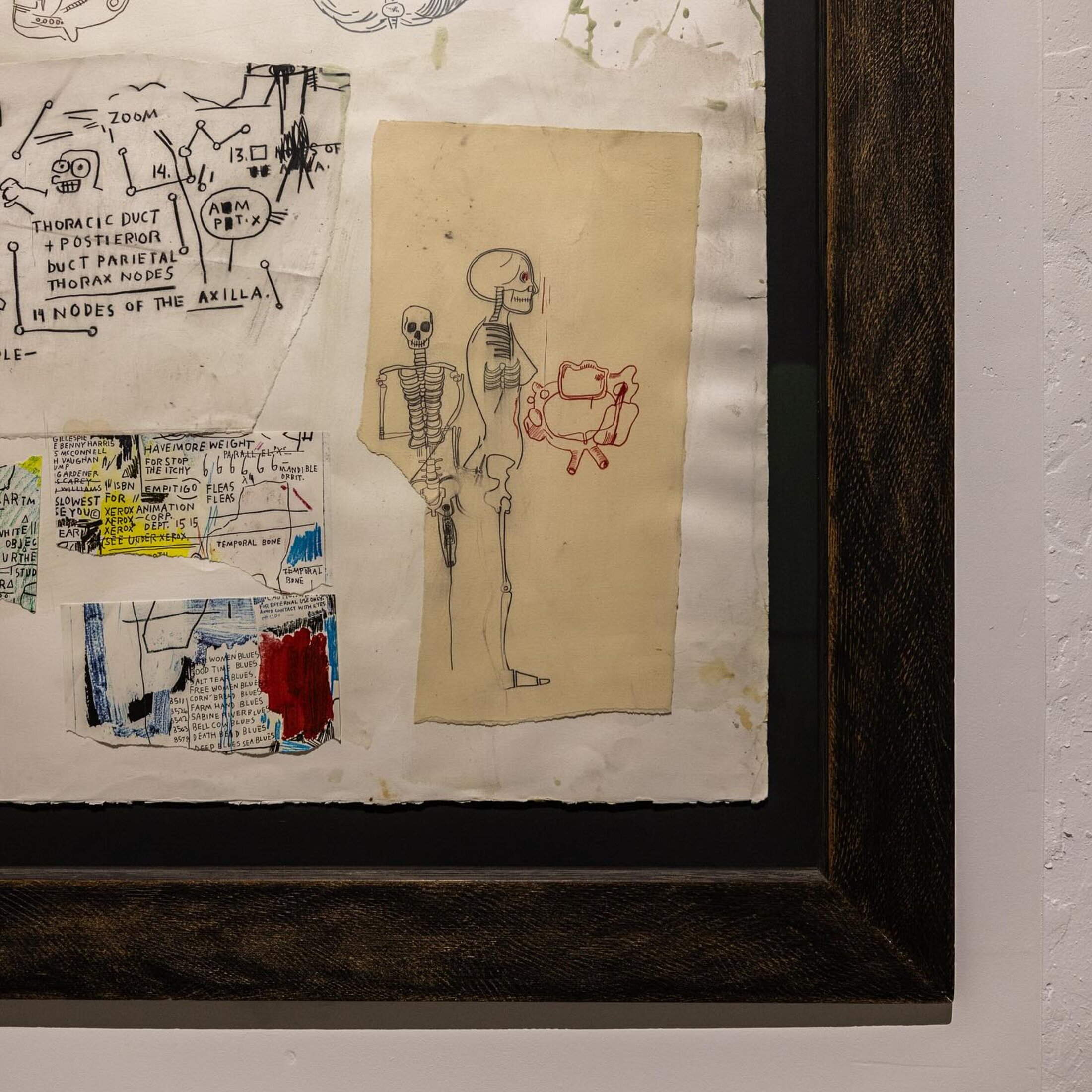

Un peu plus loin, trois pièces issues de la série de sculptures hybrides composées de véritables fragments extraits de diverses cultures et civilisations passées, témoignent de l’intérêt de l’artiste libanais Ali Cherri pour les décalages temporels, les collisions entre mondes anciens et époque contemporaine aboutissant tant à un syncrétisme volontaire donnant naissance à une cohabitation fusionnelle qu’à un choc brutal des civilisations provoquant un renouveau. S’il rappelle l’acte destructeur des vandales souvent pratiqué lors des invasions ou des effondrements, ce geste démontre aussi que de la destruction peut naitre la création. Ali Cherri s’intéresse aux liens entre archéologie, narration historique et patrimoine pour interroger les procédés d’excavation, de délocalisation et de muséification des vestiges pouvant aller jusqu’à trahir des pratiques culturelles intemporelles. Icone de l’art contemporain, Jean-Michel Basquiat était pourtant considéré à ses débuts comme un vandale. Ce pionnier de la scène d’art urbain new-yorkaise, en particulier du graffiti, a développé une œuvre dans laquelle les notions de héros et de choc des cultures abondent. Art primitif, culture africaine, art du vaudou haïtien, un grand dessin vient illustrer ce carambolage culturel qui synthétise ces différentes influences. D’abord les squelettes qui sont autant de portraits torturés que de memento mori, puis les inscriptions, rappelant pour certaines l’écriture Nsibidi nigérienne, évoquent la prison symbolique dont on veut se libérer. Enfin, les symboles, qui foisonnent chez Basquiat. Ils sont si caractéristiques de son œuvre qu’ils se confondent parfois avec sa signature, à l’image de la couronne à trois pointes que l’artiste italien et ami de Basquiat, Francesco Clemente, évoque ainsi : « La couronne de Jean-Michel a trois pointes, une pour chacun de ses trois lignages royaux : le poète, le musicien et le champion de boxe ». Ce motif se retrouve dans de nombreux tableaux de Basquiat, tel un emblème. Ce dessin, comme le reste de l’œuvre de Basquiat, est une forme d’expression instinctive associée à un discours politique sur la condition des minorités notamment. Le vandalisme de l’artiste est compris comme une destruction certes mais nécessaire car libératoire, par le peuple et pour le peuple.

Agrandissement : Illustration 17

Agrandissement : Illustration 18

Agrandissement : Illustration 19

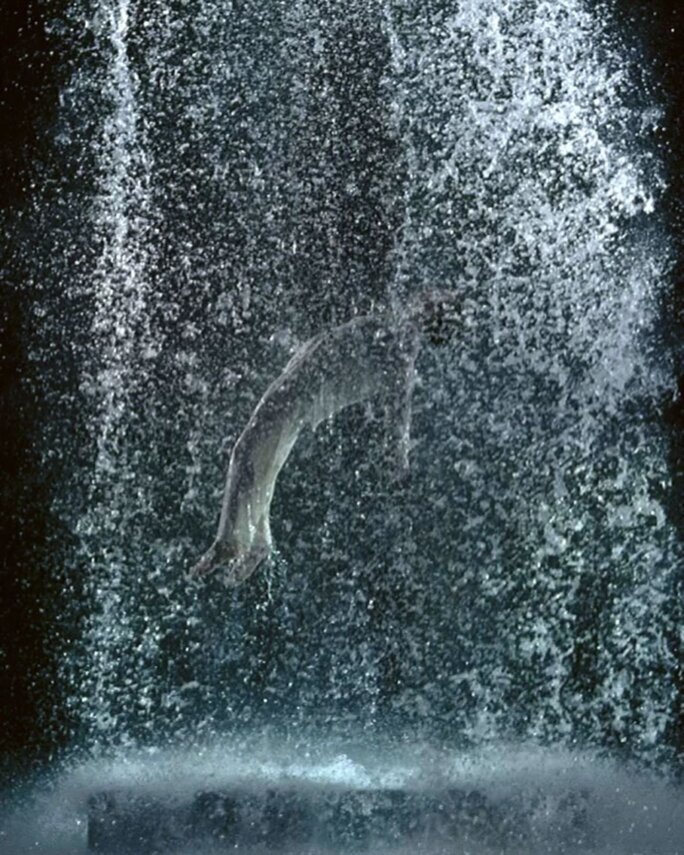

On quitte maintenant la citadelle pour rejoindre le centre de Bonifacio. Sous la voûte de l’ancienne Cisterna, au pied de l’église Sainte Marie Majeure, est projeté « Tristan’s Ascension (The sound of a mountain under a waterfall) » (2005), œuvre vidéo de Bill Viola qui, plus encore qu’au mythe médiéval, renvoie à l’opéra de Wagner. L’artiste récemment disparu semble en effet répondre, avec cette imposante installation vidéo de presque six mètres de haut, à la monumentalité de l’œuvre musicale. Volontairement installé dans un lieu coupé du monde extérieur et de sa frénésie, dans une obscurité qui invite à l’introspection, l’œuvre, par ses dimensions, happe littéralement le regardeur. Un homme vêtu de blanc est allongé, inanimé, lorsque quelques gouttes d’eau défient la gravité, s’élevant au lieu de tomber. De plus en plus nombreuses, elles se font pluie, puis torrent et maintenant cascade, finissent par emporter le corps, celui du héros légendaire, condamné et maudit depuis le XIIIème siècle et l’invention du mythe littéraire médiéval « Tristan et Yseult »[6]. Dans ce déluge à rebours, c’est à un récit de transfiguration auquel on assiste, l’acte miraculeux étant rendu possible par cette force de la nature à la fois destructrice, purificatrice et salvatrice qui rappelle l’aspect cyclique de la vie et de l’histoire.

Agrandissement : Illustration 20

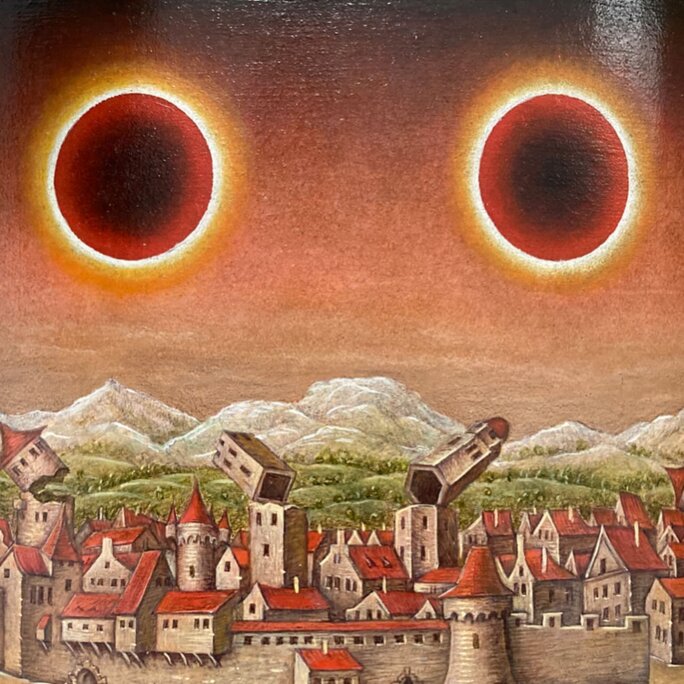

C’est légèrement en contrebas, dans une ancienne discothèque désaffectée dont les voutes de pierres servent de réceptacle au faux décor gallo-romain parfaitement raccord avec la thématique, que se poursuit l’escapade. À peine passée l’entrée, deux cariatides au visage cristallin, quasi fantomatique, ne montent plus la garde depuis longtemps. Elles semblent au contraire endormies, engoncées dans leurs lourds vêtements se confondant presque avec un cocon, une chrysalide. Autrefois gardiennes, elles apparaissent maintenant prisonnières des lieux. Peint sur le retour de l’une des voutes, un lion ailé, aux couleurs fanées, cohabite avec quatre rangées d’ampoules multicolores tombées du ciel, ou plutôt du plafond où elles étaient harnachées. Plus loin, dans la pénombre, les vestiges de peintures fictivement antiques se mêlent à ceux de la cabine de Dj et d’un podium rouge à la perpendiculaire duquel un immense miroir ouvre l’espace autant qu’il le ferme. Là sont exposées un ensemble de dessins et de petites huiles sur bois (2024) de Laurent Grasso, extraites de la série picturale intitulée « Studies into the Past », débutée en 2009 et toujours en cours, caractéristique de la méditation sur le temps qui traverse la totalité de l’œuvre de l’artiste. Mêlant l’ancien et le contemporain dans le but avoué de déstabiliser le visiteur pour modifier son rapport au temps, ces tempera[7] s’inspirent, dans leur style comme dans leur exécution, des peintures italiennes et flamandes des XVème et XVIème siècles, ainsi que des icônes et des livres d’heures auxquelles elles empruntent la dorure à la feuille[8]. Aux éléments mythologiques d’époque ont été rajouté des paramètres contemporains tels des phénomènes célestes presque jamais illustrés avant le XIXème siècle. Ainsi, éclipses, aurores boréales, météorites, se partagent l’image avec des cataclysmes comme des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques rappelant la tragédie de Pompéi, sujet du film « Soleil noir » de Laurent Grasso, présenté dans la chapelle Saint-Barthélemy, évoquant la ruine et les multiples menaces qui pèsent sur les civilisations.

Agrandissement : Illustration 21

Agrandissement : Illustration 22

Mythologie contemporaine de l’exil, « Tout ce qui brille n’est pas de l’or » (2024) de l’artiste Esmeralda Kosmatopoulas, interroge le statut du migrant contemporain. Confrontée lors d’une promenade à l’épave d’un bateau pneumatique ayant servi à transporter des migrants, et oubliée par la police sur une plage fréquentée de l’île de Lesbos, l’artiste en fait le point de départ d’une réflexion sur la crise migratoire qui a frappé la Grèce au cours des années deux mille. L’installation souligne l’opposition entre des jeux de plage et des vacances ensoleillées accessibles aux privilégiés et la tragédie humaine qui se déroule au même moment au même endroit. La réunion des débris préalablement dorés de ce bateau renvoie aux trésors légendaires que transportaient les navires chargés d’objets précieux en provenance de la côte levantine ou du Proche-Orient, du continent africain ou de la Vallée du Nil. Ils ont longtemps peuplé la Méditerranée, certains, victimes d’avarie ou de piraterie, gisent toujours au fond de la mer. L’artiste renverse ici la grandeur pour mieux évoquer l’échec des sociétés à protéger leurs habitants. En introduisant l’idée de naufrage des civilisations en raison des inégalités, conflits, abus de richesse…, l’œuvre se fait aussi l’incarnation de ce déluge biblique déjà évoqué avec Bill Viola.

Agrandissement : Illustration 23

Agrandissement : Illustration 24

Dans la chapelle Saint-Barthélemy, face au « soleil noir » de Laurent Grasso, est présentée « The bell » (2007-2015), une cloche réalisée par l’artiste et musicien kurde irakien vivant à Berlin Hiwa K. Huit ans ont été nécessaire pour venir à bout de ce projet, soit autant de temps à suivre et à filmer le propriétaire d’une casse kurde répondant au nom de Nazhad, dans sa récupération de déchets militaires américains et européens vendus et utilisés en Irak pendant les guerres Iran-Irak et du Golfe. Fondues en briques de métal brut, ces fragments d’armes de guerre ont changé de destination en devenant « des possibilités de transformation[9] »selon les mots de l’artiste. Ainsi, il inverse le processus qui, en temps de guerre, voie les cloches fondues pour fabriquer des armes. Ce retour à l’origine, donc, est aussi un excellent exemple de la porosité entre ruine et renaissance. Détruire pour créer.

Agrandissement : Illustration 25

On revient à la caserne Montlaur pour voir le film « The Feast of Trimalchio » du collectif russe AES+F, dont une image présentée à la manière d’une frise ouvrait quasiment le parcours. L’œuvre filmique manipule les références classiques, des fresques romaines antiques aux publicités touristiques, abordant aussi le maniérisme et le baroque. Sa multiplicité culturelle offre un discours qui tend vers l’universel. Dans cette allégorie du paradis où luxe et volupté riment avec déliquescence et cynisme, prenant pour décor une station balnéaire qui marie à merveille littoral tropical et piste de ski, l’œuvre intègre des questions géopolitiques, environnementales, culturelles, raciales et de genre dans un récit complexe unique qui explore les relations entre maîtres et serviteurs. Alors que de nombreux évènements cataclysmiques viennent troubler ce jardin d’Eden, d’un tsunami à une invasion extra-terrestre, tout revient toujours à un rituel sans fin de loisirs et de plaisirs, dans lequel maîtres et serviteurs sont condamnés à alterner leurs rôles pour l’éternité.

Agrandissement : Illustration 26

« Roma Amor » incarne jusque dans son titre-palindrome, annonçant la forme réversible de parcours dans les deux sens, cette ambivalence de l’histoire, qui oscille entre destruction et création. Chaque ruine contient en elle la fondation de la civilisation suivante qui, devenue poussière à son tour, engendrera une nouvelle société, de la même façon que toute mort devient le terreau fertile d’un nouvel écosystème porteur de vie. Désormais, le séjours estivaux en Corse du Sud, face au paysage sublime de Bonifacio et aux côtes de la Sardaigne toute proche, à l’ombre de la cité millénaire et de l’une des plus belles réserves naturelles de Méditerranée, devront compter sur De Renava – La Biennale de Bonifacio et de l’Alta Rocca qui s’affirme d’ores et déjà comme le rendez-vous de l’art contemporain insulaire, un rendez-vous précieux qui, en invitant à explorer les grands enjeux qui agitent nos sociétés contemporaines, dépasse le simple état de la création artistique pour faire de celle-ci le véhicule du réveil des consciences et de l’esprit critique. Quand les empires tomberont, de quel côté serez-vous ?

Agrandissement : Illustration 27

[1] Giuseppe Tomasi de Lampedusa, Le Guépard, Milan 1958, Paris, Éditions du Seuil, 1959.

[2] Huile sur toile, 221,5 x 143,8 cm, XIXe, dépôt de la Banque de France, conservé au Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts de la ville d’Ajaccio.

[3] Deuxième volet de The Liminal Space Trilogy.

[4] Tatiana Arzamasova (1955), Lev Evzovich (1958), Evgeny Svyatsky (1957), et Vladimir Fridkes (1956). Arzamasova, Evzovich et Svyatsky créent le collectif AES en 1987. Dix ans plus tard, Friedkes les rejoint et le groupe devient AES+F. La photographie, l’art graphique et la vidéo, appariassent comme leurs médiums de prédilection, bien qu’ils conservent des disciplines traditionnelles comme la peinture et la sculpture.

[5] Cité dans Guillaume Lasserre, « Les corps sublimés de Kehinde Wiley », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 29 avril 2018, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/270418/les-corps-sublimes-de-kehinde-wiley

[6] D’origine bretonne, l’histoire de Tristan et Iseult se répandit en Cornouailles, en Irlande et en Grande-Bretagne. À l'origine, l'histoire est une tragédie centrée sur l'amour adultère entre le chevalier Tristan (ou Tristram) et la princesse Iseut (ou Iseult, Yseut, Yseult, Isolde, Ysolde). Elle précède la légende arthurienne de Lancelot du Lac et de Guenièvre, qui en est probablement inspirée, et a influencé durablement l'art occidental (peinture, littérature, etc.) depuis qu'elle est apparue. Voir Jacques Chocheyras et Philippe Walter, Tristan et Iseut : Genèse d’un mythe littéraire, Paris, Honoré Champion, 2019, 266 p.

[7] Technique de peinture fondée sur une émulsion, qu'elle soit grasse ou maigre dont on précise la nature de l'émulsion en en énonçant simplement les composants : tempera à l'œuf, tempera grasse à la colle de peau, etc.

[8] Technique de dorure employée depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui, qui utilise de fines feuilles de métal, principalement de l'or pur (feuille d'or) mais que peuvent remplacer du cuivre ou de l'aluminium (l'oripeau), martelées et appliquées sur un support quelconque.

[9] Cité dans « The Bell Project. Hiwa K. Extended Play », Art21, épisode 269, 19 février 2020, https://art21.org/watch/extended-play/hiwa-k-the-bell-project-short/

Agrandissement : Illustration 28

« ROMA AMOR. LA CHUTE DES EMPIRES » - Commissariat : De Renava, Prisca Meslier et Dumè Marcellesi

Jusqu'au 2 novembre 2024.

Du mardi au samedi, de 10h à 19h. Visite guidée gratuite tous les jours à 11h.

De Renava, Biennale d'art contemporain de Bonifacio et de l'Alta Rocca

Caserne Montlaur

20 169 BONIFACIO

Agrandissement : Illustration 29