Agrandissement : Illustration 1

Lorsque Olivia Maëlle Breleur ouvre en octobre 2012 sa galerie dans le quinzième arrondissement de Paris, elle n’a que vingt-six ans. Elle ne sait pas précisément où cette nouvelle aventure la mènera, mais elle est résolument déterminée. Dix ans et une quarantaine d’expositions plus tard, la galerie est désormais implantée sur le site de Komunuma à Romainville après un passage dans le quartier de Belleville dans l’Est parisien, multipliant par cinq sa surface d’exposition, au cœur d’une communauté artistique – Komunuma signifie communauté ou commune en Esperanto – réunissant plusieurs galeries, une association d’artistes, une fondation et les réserves du Frac Ile-de-France. « À chaque déménagement, j'ai tenté à la fois de me réinventer et de m'inscrire pleinement dans le paysage dans lequel je m'installais[1] » indique-t-elle avant de préciser : « Se réinventer ne veut pas forcément dire faire table rase du passé, mais plutôt renforcer ou souligner des tracts communs que je peux avoir avec les autres galeries, comme pour faciliter les passerelles et les conversations ». Dix ans, c’est l’occasion d’un premier bilan, de mesurer le chemin accompli. Pour célébrer cet anniversaire, Olivia Maëlle Breleur imagine une exposition collective dont le point de départ est une balade créole du chanteur martiniquais Ralph Thamar intitulée « Exil », qui trottait dans la tête de la galeriste et dont les premiers mots, « J’ai si longtemps rêvé de ce pays lointain que j’ai réinventé ses bruits et ses parfums... », lui donnent son titre et en inspirent le propos en évoquant la nostalgie d’un paradis intime perdu. Comment vit-on loin de chez soi dans un entre-deux permanent, plus tout à fait de là-bas, ni tout à fait d’ici ?

Agrandissement : Illustration 2

La nostalgie des paradis perdus

L’exposition présente les œuvres de huit artistes parmi lesquels Gabriel Moraes Aquino (né en 1994 au Brésil, vit et travaille en France depuis 2017) qui croise échanges intimes et impermanence des habitations temporaires à la recherche de nouveaux possibles esthétiques. « Negative Palm I » (2022) fait partie d’un ensemble photographique de soixante images de palmiers qui résulte du constat de la présence de palmiers dans des endroits improbables de la France métropolitaine mais conformes à l’idée d’exotisme dans l’imaginaire européen. L’artiste les a donc recensés, photographiés, en a imprimé les images à l'aide d'une encre à polymérisation UV sur de grands Plexiglass transparents enchâssés sur une structure de bois et d’acier. Ces représentations apparaissent tellement galvaudées qu’elles incarnent le parangon de la notion même de stéréotype. Dans le diptyque « Passed home III » (2020), l’artiste est représenté de dos dans une photographie, portant une toile en forme de maison dont l’ossature hyper légère est semblable à celle d’un cerf-volant. La même forme se répète dans le second tableau enduit de terre. « Les différentes textures de terre fonctionnent à la manière d’un recueil au travers duquel on peut lire le climat et les saisons mais aussi les actions de l’Homme[2] » explique Henri Guette, « Gabriel Moraes Aquino les collectionne et les enserre dans des cadres de bois, il cherche particulièrement à voir l’empreinte de l’Homme sur son environnement ».

Agrandissement : Illustration 3

Une grande photographie de l’artiste réunionnaise Stéphanie Brossard (née au Port en 1992, vit et travaille à Paris), extraite de la série « Exo » (2016), donne à voir l’engloutissement d’un corps, littéralement avalé par la nature environnante, métaphore de la suffocation que produit le contexte insulaire, l’oppression par le lieu. Elle filme son frère à la veille de son départ pour la métropole où il va faire ses études dans la vidéo « Horizon »(2020). Le sentiment d’étouffement se mélange ici avec celui, contradictoire, de manque. S’inscrivant dans la lignée d’artistes comme Tabita Rezaire ou Josefa Ntjam, Shivay la Multiple (née Justine Pannoux en 1993, vit et travaille entre Paris et Nouméa) s’inspire du concept de la poétique de la relation bien qu’elle reste influencée par son enfance en Nouvelle-Calédonie. Ses oeuvres sont produites à l’aide de son téléphone portable. Celles-ci entretiennent toutes un rapport à l’imaginaire de l’afro-futurisme.

Agrandissement : Illustration 4

Dans « Woman-landscape (On opacity) », œuvre graphique de l’artiste américaine d’origine dominicaine Joiri Minaya (née en 1990 à New York où elle vit et travaille), un corps de femme se confond avec un environnement caraïbéen fantasmé dont les fleurs tropicales traduisent les faux-semblants des marchands de rêves de l’industrie touristique. Les cartes postales glanées dans les boutiques de souvenirs de plusieurs de ces « paradis » insulaires sont le point de départ de la série de collages « On opacity » débutée en 2020 et dont le titre est une référence directe au concept de droit à l’opacité définie par le philosophe Édouard Glissant[3] – le droit d’exister dans sa différence sans avoir à l’expliquer. Ces sources premières sont mélangées à d’autres issues de recherches sur Internet, de brochures d’agence de voyages, de photographies ethnographiques ou encore de peintures. Stéréotyper à outrance ces corps-paysages – certains évoquant les serviettes de bain colorées que l’on trouve aux Antilles – est une façon pour Joiri Minaya de les subvertir.

Agrandissement : Illustration 5

Les perles de pluie tropicale d’Ernest Breleur évoquent une chute d’eau, une cascade qui semblent incarner à elles-seules ce paradis perdu, cette source inscrite dans l’imaginaire des paysages caraïbéens. Juste à côté, Jean-François Boclé (né en 1971 en Martinique, vit et travaille à Paris) réactive « J’ai traversé l’océan #1 », performance réalisée en 2019 à Cotonou au Bénin dans laquelle l’artiste, vêtu d’un « masque de non-retour » réalisé en bandelettes de sacs plastiques bleue renvoyant à la marchandisation, chuchote inlassablement la phrase-titre à l’oreille des Béninois. L’artiste évoque la déportation des Africains vers les plantations américaines. La performance est présentée ici sous la forme d’une installation sonore simplement intitulée « J’ai traversé l’océan #2 », référence à l’exil, au continent originel africain.

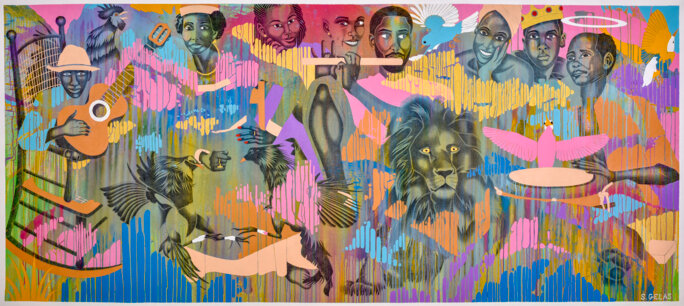

Agrandissement : Illustration 6

Samuel Gelas (né en 1986 en Guadeloupe, vit et travaille entre la Guadeloupe et Paris) s’intéresse à la place des différentes générations dans la société qu’il représente dans de grands portraits de groupe aux couleurs vives. Influencé par l’art urbain, il reprend, dans la toile intitulée « Communion » (2018), des éléments du patrimoine et de la culture populaire antillaises, et prend soin de placer dans une position quasi centrale le lion, rendant ainsi le lien indéfectible avec le continent africain. Gelas se réfère lui aussi à Édouard Glissant dans son concept de créolisation et de sa poétique de la rencontre, l’œuvre du penseur et poète martiniquais infusant la création artistique bien au-delà des Antilles. Gelas compose avec ce tableau une histoire des Caraïbes, histoire qui accorde une grande importance à la culture orale. L’esclavage a entrainé la perte de l’objet, toute possession étant interdite.

Une tenture de soie de Jérémie Paul (né en 1983 en Guadeloupe, vit et travaille à Paris), qui apparait dans l’espace comme une sculpture molle, est activée par la simple force du vent. Mais c’est aussi une soie dont on peut s’envelopper. À l'image d'une étreinte « Écume de ma mère » est un hommage à la mère de l'artiste, restée là-bas, loin, trop loin, et que la mer sépare désormais de son fils.

Agrandissement : Illustration 7

Un manifeste pour la différence et la résistance

Femme antillaise et galerie parisienne, Olivia Maëlle Breleur est issue d'une famille au sein de laquelle l'art occupe une place centrale. « Depuis toute petite les ateliers visités et les artistes rencontrés, les œuvres qui m'entouraient ont à la fois beaucoup forgé mon regard et précipité ma chute dans le monde de l'art » confit-elle. Fille du peintre Ernest Breleur[4] (né en 1945 à Rivière-Salé en Martinique où il vit et travaille), figure majeure de l’art contemporain caraïbéen, elle suit tout d’abord le destin familial en étant diplômée des Beaux-arts de Martinique, pour s’en émanciper presque aussitôt en s’installant ensuite à Paris afin de poursuivre des études managériales sur le marché de l’art, se formant au métier de galeriste à la faveur de stages sur le terrain. Son identité créole la distingue forcément des autres galeristes puisqu’elle fut longtemps la seule. « Qu'est-ce que ça te fait d'être une galeriste noire ? » lui avait un jour demandé l’une des artistes qu’elle représente. « Ce n'est qu'à ce moment que je prends conscience de ce que cela convoque en termes d'enjeux, pour moi et pour les autres également » se souvient-elle. « J'avance dans un système où je n'ai pas de modèle à l'époque et où je deviens le modèle. Il est clair qu'a contrario de ce qui peut se passer sur le marché de l'art aujourd'hui, la couleur n'est pas sujet à l'instrumentalisation. Elle ne fait d'ailleurs jamais débat. Elle n'est ni un effet de mode, ni un territoire à conquérir ou à exploiter ».

Agrandissement : Illustration 8

Dans ses « Black paintings[5] »(1998), l’artiste afro-américaine Ellen Gallagher recouvre de plusieurs couches de peinture à l’huile noire un ensemble de toiles de grand format jusqu’à ce que leur surface devienne réfléchissante, si bien que les éléments de collages notamment qui se trouvent en dessous disparaissent totalement. Quand un visiteur vient à les contempler, il ne distingue que son propre reflet. Dans cette réponse directe à la réception critique de ses œuvres du milieu des années quatre-vingt-dix, l’artiste revendique le droit à l’opacité d’Édouard Glissant[6] tel qu’évoqué plus haut. Dans le texte qui sert de manifeste[7] à la galerie, écrit en septembre 2021 à l’occasion de son installation à Romainville, le commissaire vénézuélien Rolando J Carmona va plus loin encore, citant l’ouvrage de l’auteur français d’origine camerounaise Gaston Kelman, paru en 2004 : « Je suis noir et je n’aime pas le manioc[8] ». Derrière ce titre volontairement provocateur, l’auteur raconte, à partir de sa propre expérience, ce que c’est d’être Noir dans la société française. « Un stigmate qui ne vient pas uniquement du regard blanc, mais qui existe également au sein de la communauté noire qui nourrit les stéréotypes de ce que devrait être ‘leurs esthétiques’[9] » écrit Carmona qui paraphrase Kelman. Le geste qui parait séditieux est en fait un acte libératoire permettant à d’autres courants de pensée d’être entendus. Pour réinventer le monde, il faut d’abord le déconstruire. Carmona inscrit ainsi la galerie dans ce contre-discours. « Un discours qui évite de donner au public ce qu’il attend d’une galeriste noire, un discours qui bouscule l’exotisme, un discours conscient de ce que c’est que prendre la parole depuis Paris et générer un flux articulé libre de tout concept prédéterminé[10]» écrit-il. Il s’agit bien ici de créer à partir d’une logique créole, surtout pas d’inventer un refuge d’artistes noirs à l’esthétique antillaise.

Agrandissement : Illustration 9

Olivia Maëlle Breleur l’affirme, la galerie a la « volonté d’être un bastion de promotion d’artistes de la marge, des minorités, à la fois dans les géographies mais aussi dans les questionnements de genres et les engagements socio-politiques[11] ». Déconstruire son corps symbolique et se réinventer face au monde, pour la galerie, le combat est double. Il ne s’agit pas seulement de donner une visibilité à des artistes singuliers mais de faire de chaque exposition « un manifeste sur la rencontre de la différence et sur la résistance face au pouvoir[12] ». À rebours des grandes galeries parisiennes qui représentent les artistes Noirs les mieux côtés du marché, Maëlle galerie entend résister au formatage de la réalité en proposant de décaler notre regard vers d’autres possibles.

Agrandissement : Illustration 10

[1] Sauf mention contraire, les propos d’Olivia Maëlle Breleur sont extraits d’entretiens entre la galeriste et l’auteur qui se sont déroulés en septembre et octobre 2022.

[2] Henri Guette, « Gabriel Moraes Aquino, la terre pour maison », YACI, Jeune critique d’art Paris, s.d., https://yaci-international.com/fr/gabriel-moraes-aquino-la-terre-pour-maison/ Consulté le 19 octobre 2022

[3] « C’est pourquoi je réclame pour tous le droit à l’opacité. Il ne m’est plus nécessaire de « comprendre » l’autre, c’est-à-dire de le réduire au modèle de ma propre transparence, pour vivre avec cet autre ou construire avec lui », in Édouard Glissant, Introduction à une poétique du divers, Paris, Gallimard, 1996, 160 pp.

[4] En 1984, il crée en Martinique le groupe Fwomajé avec Victor Anicet, François Charles-Édouard, Yves Jean-François et Bertin Nivor. Ce collectif de plasticiens revendique la culture antillaise et effectue des recherches en vue de créer une nouvelle esthétique caribéenne et contemporaine. Il quitte le groupe en 1989 en publiant un manifeste où il exprime son désaccord avec « l’idéologie dominante dans le champ de l’art local ». Voir « Peintures d’Ernest Breleur à l’Habitation Saint – Etienne », AICA Caraïbe du Sud, 1er avril 2013, https://aica-sc.net/2013/04/01/peintures-dernest-breleur-a-lhabitation-saint-etienne/ consulté le 18 octobre 2022.

[5] Guillaume Lasserre, « les mondes hypnotiques d’Ellen Gallagher », Un certain regard sur la culture, 12 avril 2019, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/060219/les-mondes-hypnotiques-dellen-gallagher

[6] Voir note n°4.

[7] Rolando J. Carmona, Manifeste de la galerie rédigé en septembre 2021, publié dans son intégralité dans le numéro consacré aux « Révoltes silencieuses » dans la revue AFRIKADAA, 14.

[8] Gaston Kelman, Je suis noir et je n’aime pas le manioc, Paris, Max Milo, 2004, 192 pp.

[9] Rolando J. Carmona, op. cit.

[10] Ibid.

[11] Citation extraite de Philippe Triay, « Art contemporain : la Maëlle Galerie de la Martiniquaise Olivia Breleur fête ses dix ans », Outre-mer la 1ère, 14 septembre 2022, https://la1ere.francetvinfo.fr/art-contemporain-la-maelle-galerie-de-la-martiniquaise-olivia-breleur-fete-ses-dix-ans-1321408.html?fbclid=IwAR01_Q7F9U3HEevgX7SfL_Uxo5VzfbEwqPQdR954ORXa8JOaghiAoMdet2I Consulté le 18 octobre 2022.

[12] Rolando J. Carmona, op. cit.

Agrandissement : Illustration 11

« J’ai si longtemps rêvé de ce pays lointain que j’ai réinventé ses bruits et ses parfums... », - jusqu'au 26 octobre 2022. Du mardi au samedi de 10h à 18h et sur rendez-vous.

Maëlle galerie

29, rue de la Commune de Paris

93 230 Romainville, KOMUNUMA