Agrandissement : Illustration 1

Sur l’affiche qui précède l’entrée dans l’exposition, Mohamed Bourouissa est représenté de trois-quarts gauche, habillé d’un sweat-shirt à capuche noir, les yeux, le nez, le front, plus de la moitié de son visage se retrouve hors champ. La photographie est centrée sur son cou où, juste en dessous de l’oreille gauche, se tient une mygale. L’artiste a voulu se confronter à ses peurs, les dépasser pour mieux les vaincre. Il est vrai que l’aranéide, très velue, parait énorme. Ce travail de contrôle va devenir le fil conducteur de l’exposition. Organisée en partenariat avec le Palais de Tokyo qui lui consacrera une première rétrospective à partir du 16 février prochain, l’exposition du LaM s’attache à explorer le rapport de notre société à l’autorité, l’enfermement et la surveillance, thèmes qui traversent l’œuvre de Mohamed Bourouissa depuis ses débuts et que l’on retrouve ici dans les installations dont plusieurs sont inédites, ainsi que la pièce de théâtre « Quartier de femmes » qui marque les premiers pas de l’artiste dans le spectacle vivant. L’exposition met également l’accent sur une pratique moins connue : le dessin, pour lequel l’artiste précise que « c’est une manière d’écrire : au lieu d’écrire, je dessine ».

Au sein de la bibliothèque Dominique Bozo du LaM, plusieurs vitrines présentent des archives inédites de l’artiste : carnets, dessins préparatoires et notes de recherches dévoilent la façon dont il travaille. L’exposition révèle la genèse de ses projets en dévoilant sa façon de les penser et de les mettre en œuvre. Ne cherchez pas chez lui une forme de finalité de l’œuvre, particulièrement dans les installations qui sont en évolution constante. Certaines ont été retravaillées, explorant de nouvelles pistes de réflexion autour de l’image médiatique qui gouverne notre époque. À l’instar de ces réécritures, les titres ont eux aussi évolué, se recoupant parfois.

Agrandissement : Illustration 2

Mohamed Bourouissa est né en 1978 à Blida, en Algérie. Il arrive en France à l’âge de quatre ans. Il commence le graff au lycée où il fonde la Crew EP4 sous le pseudonyme de Meko. Le rap va rythmer ses années d’étudiant à l’École nationale supérieure des arts décoratifs qu’il intègre en présentant un portfolio réalisé dans le quartier du Châtelet à Paris, qui deviendra par la suite la série photographique « Nous sommes Halles » (2002-2005). Il se fera connaitre avec la série suivante, « Périphérique » (2005-2008), pour laquelle il est lauréat du prix Voies Off à Arles en 2007, le premier de sa carrière.

Il reviendra douze ans plus tard pour présenter, aux Rencontres de la Photographie cette fois-ci, l’exposition « Libre échange[1] ». Installée à l’étage du Monoprix, elle offre, de façon inédite, la possibilité d’embrasser quinze ans d’une carrière jusque-là présentée par fragments. Jamais auparavant, l’artiste n’avait regardé derrière lui, ne s’était retourner sur son œuvre. Il avait intégré Le Fresnoy-Studio national des arts contemporains à Tourcoing en 2009. Durant cette période, il réalise « Temps mort » qui lui vaudra le Prix Studio Collector, le prix du Fresnoy.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

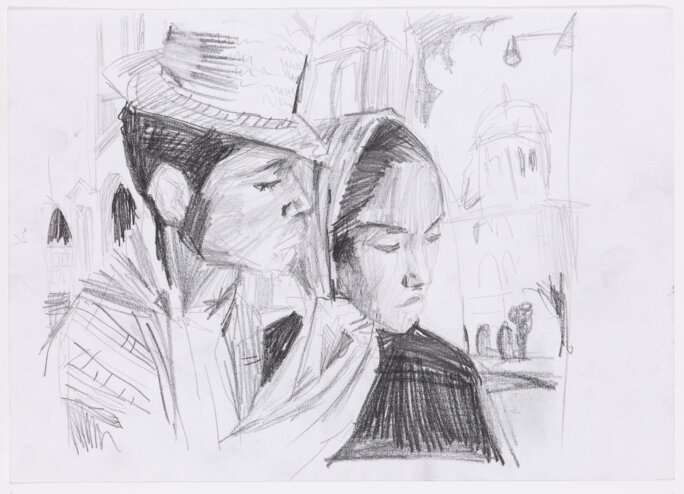

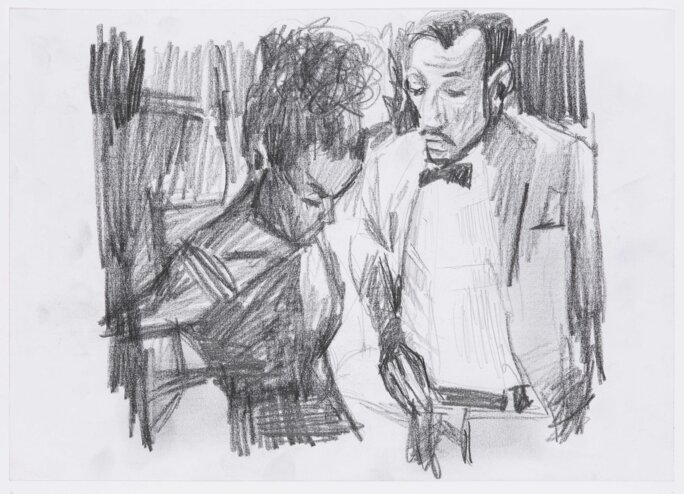

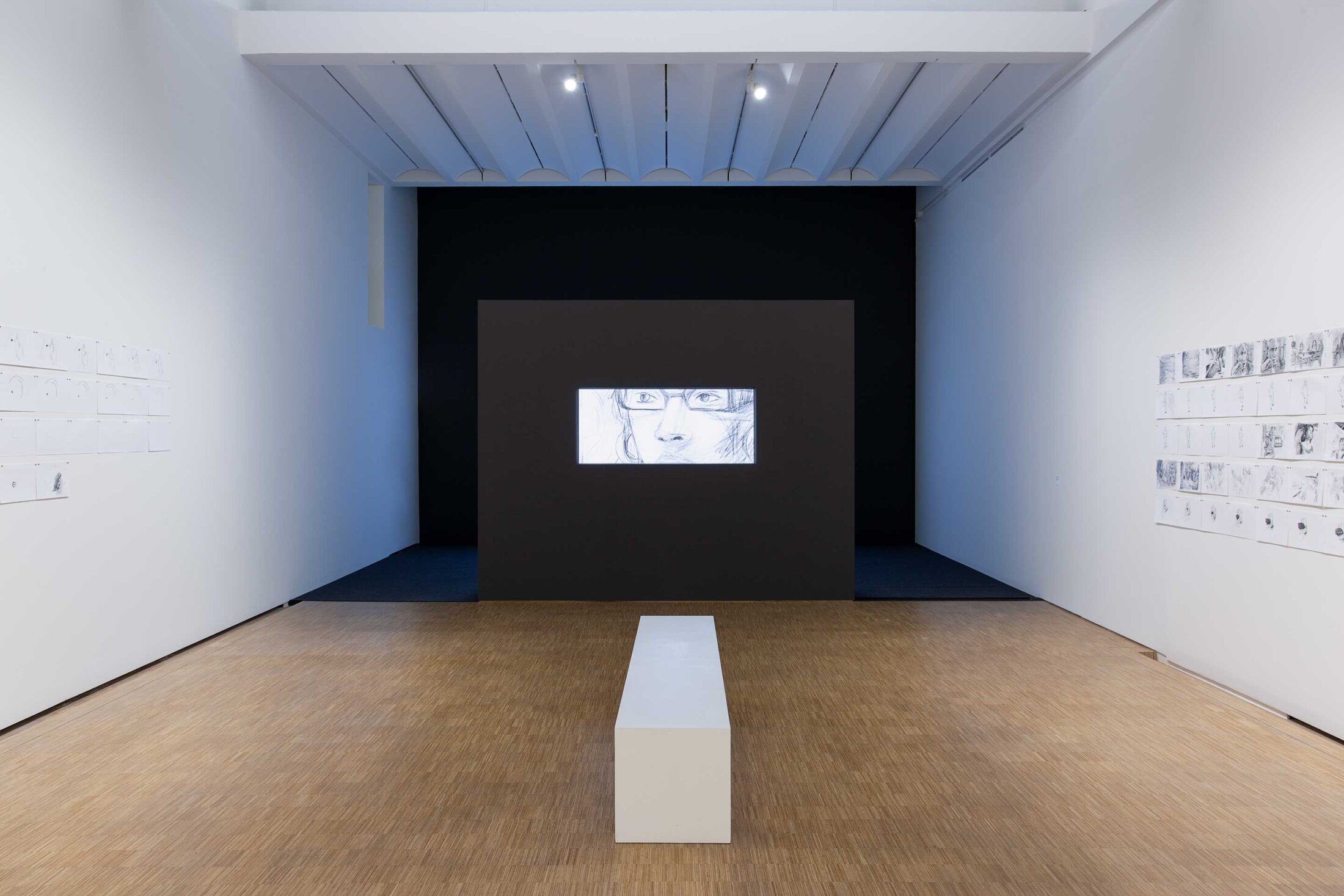

Principe de résistance

L’exposition s’ouvre avec « Island », film d’animation réalisé en collaboration avec la scénariste cubaine Estrella Diaz, que l’on regarde de façon inédite ici, à travers l’ouverture rectangulaire creusée dans une cimaise, est accompagné d’un ensemble de près de deux-cents planches de dessins[2] accroché sur le mur latéral. Invité à participer à la douzième Biennale de La Havane en 2015, l’artiste imagine un projet qui repose sur une double absence : la sienne tout d’abord, l’invitation étant dépourvue de financement, et celle du film russe que Mikhaïl Kalatozov réalise en 1964, « Soy Cuba », qui sert ici de point de départ. Le film est passé inaperçu à l’époque, avant d’être redécouvert en 1992. Visionné par Martin Scorcese et Francis Ford Coppola l’année suivante, il est salué pour son travail plastique, ses effets de caméra avant-gardistes notamment.

Agrandissement : Illustration 5

Bourouissa demande à Estrella Diaz de recueillir les observations de ses étudiants en cinéma sur le film, ainsi que les souvenirs de l’une des actrices et du scénariste. À la place des images filmées, il réalise des dessins qu’il va animer en rejouant certaines scènes du film qui alternent avec des scènes de dialogue associées aux enregistrements audio des étudiants d’Estrella Diaz et des deux protagonistes du film soviétique, le tout entrecoupé de courts extraits de la bande originale du film. Bourouissa imagine les interlocuteurs cubains de différentes générations, réunis autour d’une table, exactement comme dans l’une des scènes du film, en train de faire une analyse critique et idéologique de celui-ci, ce qu’est précisément le film « Island ». Dans cette mise en abime permanente, l’artiste interroge la légitimité de l’auteur, du contrôle du discours historique et des idées d’une minorité de personnes, proposant un axe de résistance basé sur le dialogue.

Agrandissement : Illustration 6

Dans la pièce suivante, des grilles orientent le parcours du visiteur. Sur celles-ci est présentée la série « Shoplifters », littéralement « voleurs à l’étalage », réalisée en 2013 durant la résidence étasunienne de l’artiste. L’ensemble consiste en des Polaroids des voleurs pris par un directeur de supermarché à Brooklyn, qui les avait affichés derrière le comptoir de son magasin. Photographiés avec l’objet de leur délit, principalement des denrées de premières nécessité tels des œufs, du pain ou des fruits, les personnes sont majoritairement non blanches. Ces images sont d’une violence inouïe, ce que l’artiste a voulu signifier en interrogeant la manière dont les stéréotypes racistes sur le comportement criminel sont créés et se perpétuent. En restaurant les photographies dégradées, il fait de cette série de criminels autant de portraits de la précarité.

Agrandissement : Illustration 7

Le cheminement des grilles conduit à une petite salle exiguë où est projeté le film « Temps mort » qui documente la relation que l’artiste entretient avec un détenu prénommé Al. Dans sa note d’intention, Mohamed Bourouissa souligne alors son vœu « de construire un dispositif relationnel avec la personne pour qu'elle fasse partie intégrante du processus de création du film ». Les scènes, filmées entièrement sur un téléphone portable, sont entrecoupées de scènes de la vie extérieure à la prison ainsi que des sms que s’envoient les deux hommes, qui participent pleinement de leur relation individuelle. La promiscuité liée à l’espace réduit dans lequel est projeté le film révèle le poids du contrôle, qui est aussi palpable dans le montage des images du quotidien de la prison. L’artiste fait part de son souhait de retravailler en prison, avec des femmes cette fois. Avec l’appui du LaM, qui a l’habitude de travailler avec des personnes détenues dans des centres pénitentiaires, il propose à des détenues de participer à des ateliers d’écriture et de théâtre. Artiste associé au centre dramatique national (CDN) Théâtre de Gennevilliers (T2G), sa ville d’adoption, Mohamed Bourouissa met en scène son premier spectacle, « Quartier de femmes », un seul-en-scène écrit par la scénariste et réalisatrice Zazon Castro, dont ils ont cherché à déconstruire l’enfermement par le rire.

Agrandissement : Illustration 8

Les fêlures de la société

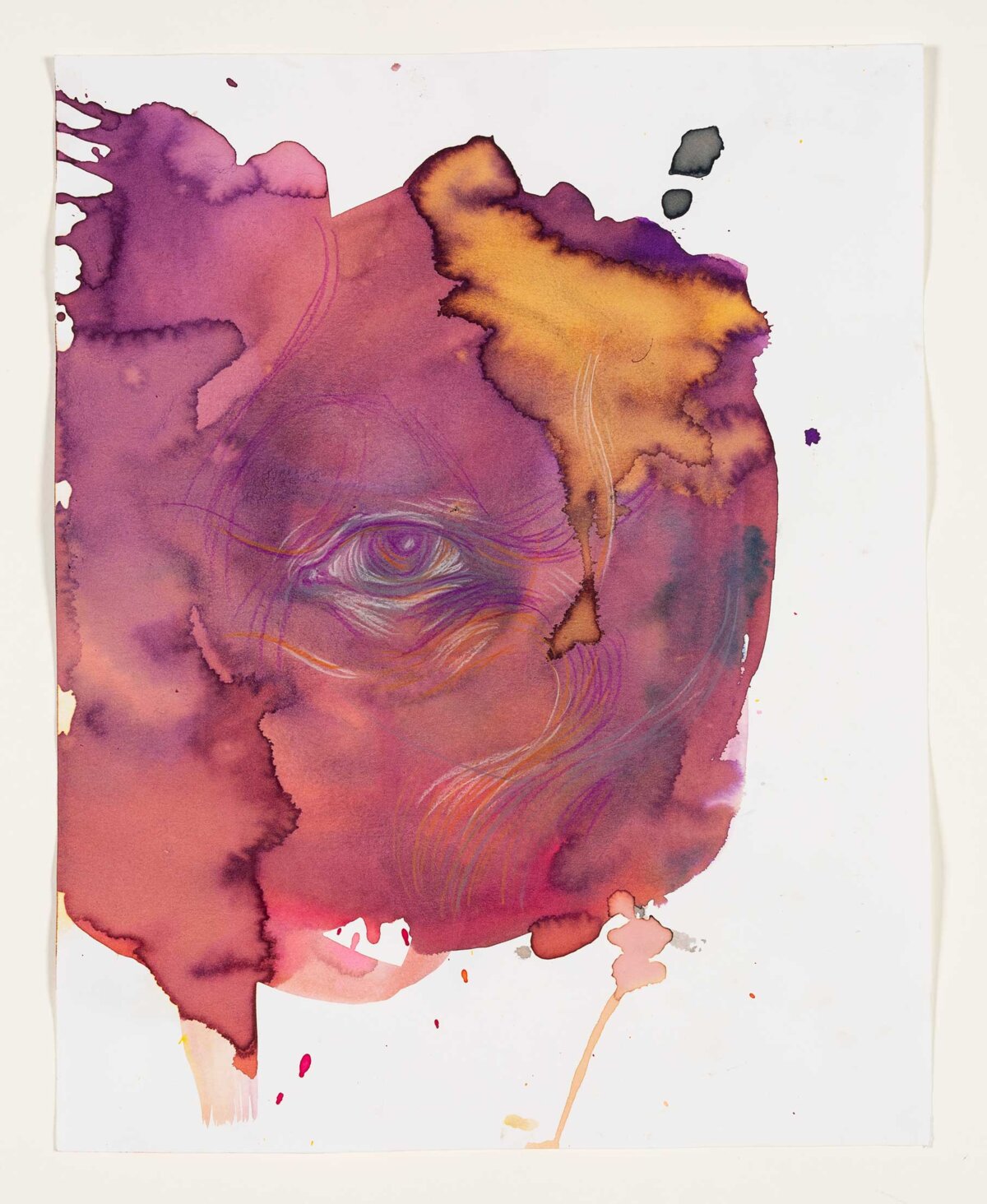

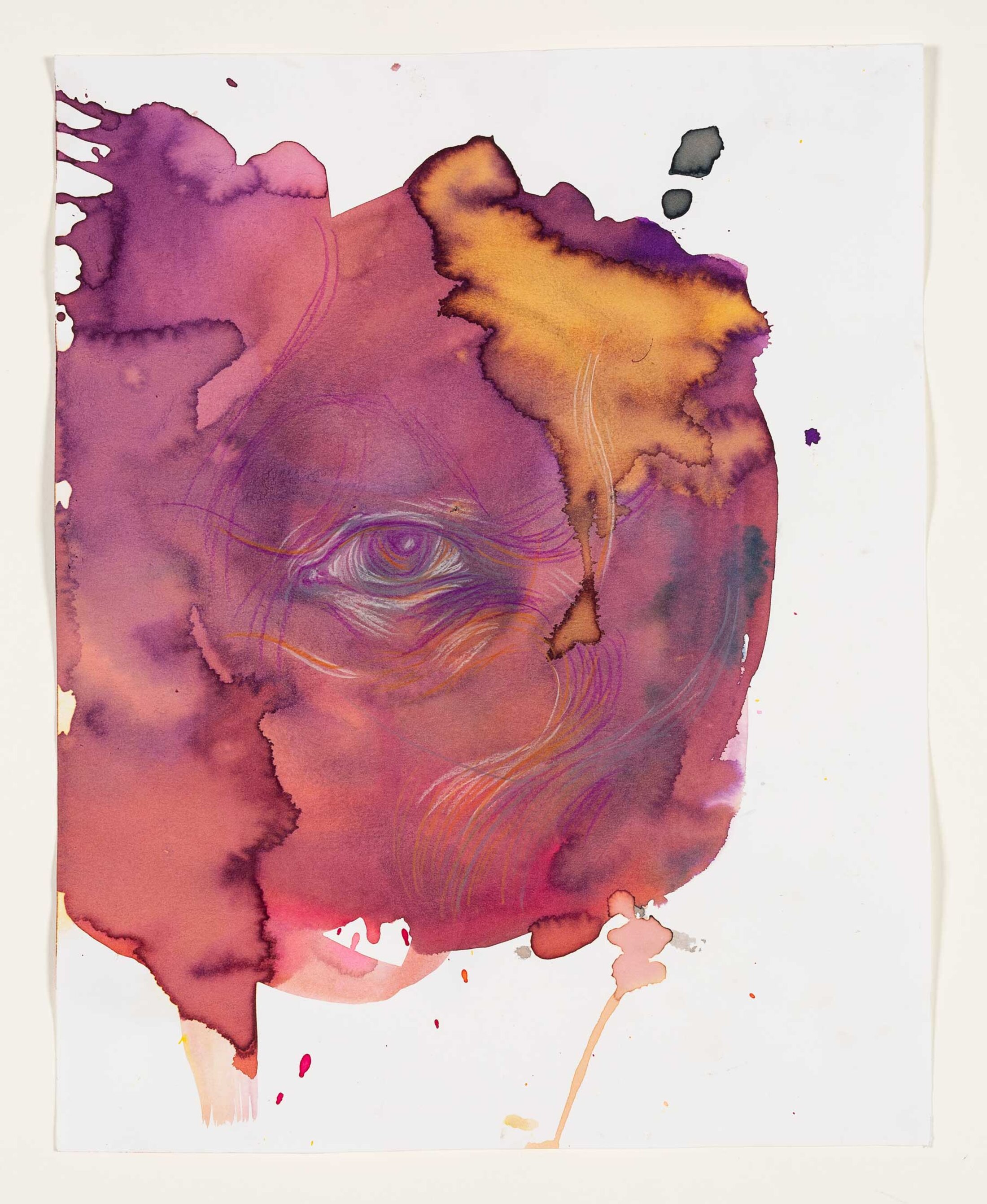

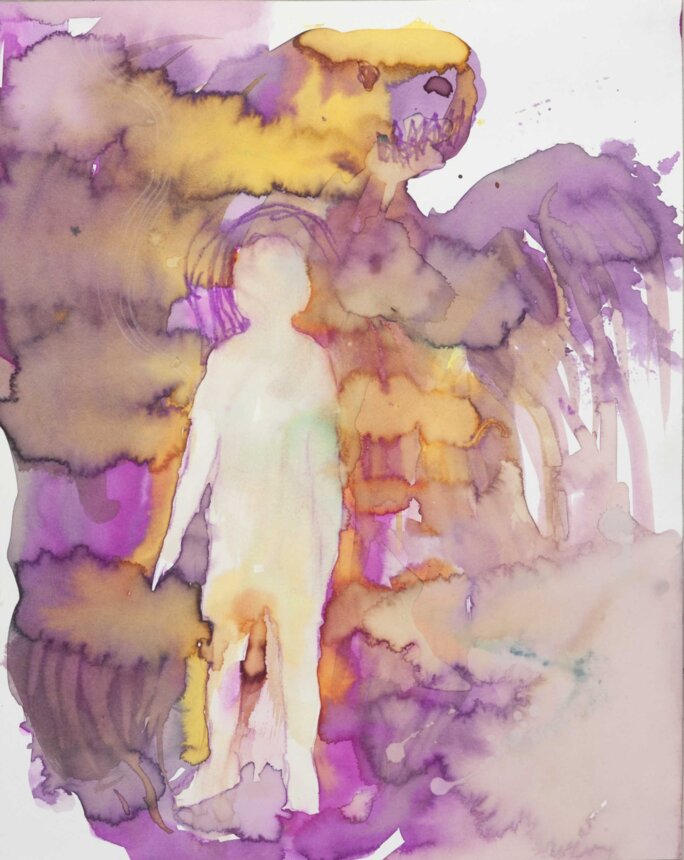

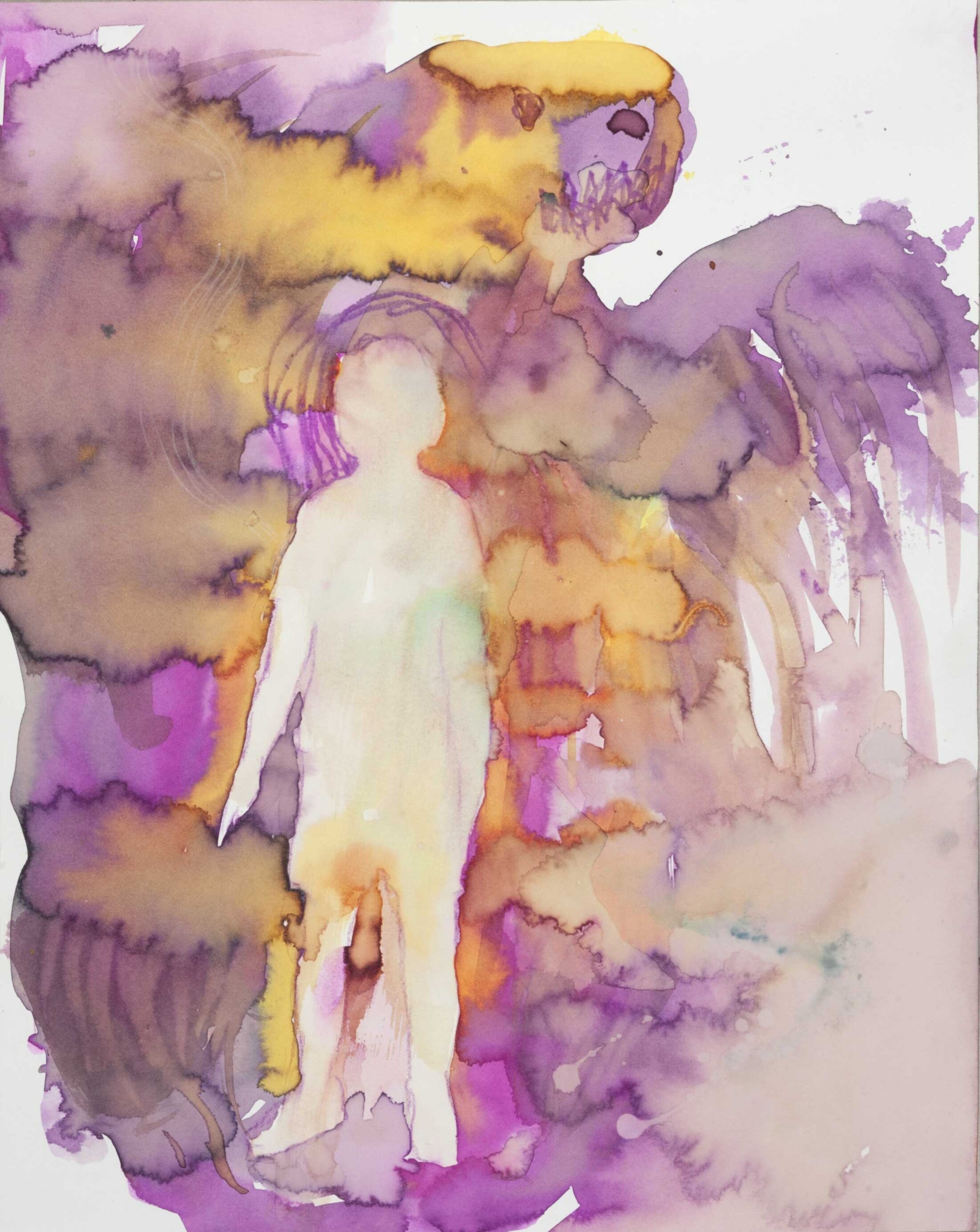

L’interpellation policière est le point de départ du premier film de Mohamed Bourouissa, « Pas le temps pour les regrets », précédemment intitulé « Généalogie de la violence », actuellement en tournage. Version matérielle du film, « Seum », installation inédite, plonge le visiteur dans le récit d’une arrestation. Immersive, elle occupe une pièce aux murs peints en violet et est rythmée par une musique que Bourouissa a lui-même composée. Par un jeu d’inversion, six sculptures représentant des fragments de corps sont accrochées sur le mur du fond, tandis qu’une quinzaine de dessins, suspendus – eux aussi acquis par le LaM –, donnent l’impression de flotter dans l’espace.

Agrandissement : Illustration 9

Cloué au mur qui le prive de sa troisième dimension, le corps fouillé n’offre plus la possibilité d’apprécier son épaisseur. La très grande fluidité des dessins, due à l’emploi de l’encre et de l’aquarelle, traduit la liberté de l’esprit qui tente de trouver un refuge. La musique exprime l’idée de résistance face à la dépossession du corps. L’artiste fait littéralement entrer les visiteurs dans le corps de la personne interpellée pour mieux explorer les mécanismes de défense mis en œuvre par cette dernière réduite à l’état d’objet. Si les arrestations policières défraient l’actualité en raison des violences qui les accompagnent, elles ne sont en revanche pas nouvelles. L’artiste en a mis en scène de nombreuses il y a de ça presque vingt ans dans sa série photographique « Périphérique » (2005-2008) qui s’inscrivait dans un contexte d’émeutes et de violence inédites dans les banlieues parisiennes.

Agrandissement : Illustration 10

Dans la salle d’à côté, toute en longueur, est exposée une nouvelle version du projet de Blida, ville natale de l’artiste. Depuis 2013, à la faveur d’une résidence en Algérie, il revisite cette pièce régulièrement tant les pistes de lecture et d’interprétation semblent inépuisables. Intitulée successivement « The wispering of the ghosts » lors de la dixième Biennale de Liverpool, puis « Pas le temps pour les regrets » lors du Prix Marcel Duchamp en 2018, elle est ici nommée « Les oiseaux de paradis » en référence aux plantes présentes dans l’installation et qui renvoient à la Martinique et, de façon métaphorique, à la figure de Frantz Fanon qui vient rappeler ici l’importance de la résilience.

Agrandissement : Illustration 11

Le sol est recouvert de moquette jaune qui rappelle le mimosa[3], plante que l’artiste pensait de la Méditerranée jusqu’à ce qu’il découvre, lors de recherches pour la Biennale de Sydney en 2020, qu’elle était originaire d’Australie, brisant le lien romantique avec son enfance. L’ensemble est une invitation à participer à une forme de méditation active. Six écrans installés dans la salle développent la question du contrôle des esprits, issu de la colonisation. L’histoire de l’hôpital psychiatrique de Blida sert ici de point de départ à l’installation.

Agrandissement : Illustration 12

Les vidéos font dialoguer les théories coloniales racistes du primitivisme[4] du psychiatre français Antoine Porot[5], avec le discours du psychiatre martiniquais Frantz Fanon qui a lutté contre ces théories racistes et a mis en place certains aspects de la psychothérapie institutionnelle[6] à Blida. Elles font aussi dialoguer Mohamed Bourouissa avec Bourlem Mohamed, un patient-jardinier de l’hôpital psychiatrique, entre autres. La salle suivante est pensée comme une extension du projet. Y sont présentés les carnets de recherche des différents états du projet, plongeant le visiteur dans au cœur du processus de création de l’artiste. Une salle est dédiée à Frantz Fanon, explorant notamment son travail autour des conséquences psychologiques de la colonisation sur les sujets colonisés, en écho aux œuvres de la collection d’Art Brut du musée provenant de l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban, où Frantz Fanon a travaillé auprès de François Tosquelles[7].

Agrandissement : Illustration 13

« Mon travail tourne autour des notions de pouvoir et des mécanismes en jeu dans la société contemporaine »explique Mohamed Bourouissa. « Une forme de pouvoir reste celle du contrôle : le contrôle de l'information, le contrôle des corps, le contrôle du territoire et de la langue ». En posant un autre regard sur la société, Mohamed Bourouissa en révèle les failles. Alors que le système prend le pas sur l’humain, niant les identités plurielles, l’artiste s’inscrit au contraire dans une démarche opposée en plaçant l’individu au centre de ses questionnements. Dans l’installation « Seum », Le visage enfoncé dans le mur maintenu par une main étrangère dit la dépossession des corps des violences policières, la mort de Nahel et l’embrasement des banlieues au début de l’été 2023. Le titre mystérieux de l’exposition, « Attracteur étrange » est un emprunt au monde mathématique pour communiquer l’incohérence du chaos. Il fait ici référence au désordre de notre monde. Dans une photographie qui fait pendant à l’affiche, une mygale semble s’échapper du creux formé par les paumes de mains jointes de l’artiste, et commence l’ascension de son avant-bras droit. La mygale nous ramène à cette notion de contrôle qui traverse l’exposition, ici celui de l’artiste sur sa propre peur. Mohamed Bourouissa ne s’en tient pas à un constat de dysfonctionnement de la société et des peurs qu’elle engendre. Il établit les moyens de résistance employés par les individus pour se construire ou se reconstruire.

Agrandissement : Illustration 14

[1] Guillaume Lasserre, « Mohamed Bourouissa en partage », Le Club de Mediapart/ Un certain regard sur la culture, 17 octobre 2019, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/140819/mohamed-bourouissa-en-partage

[2] Le film et les dessins ont fait l’objet d’une acquisition par le LaM.

[3] On se souvient qu’il l’avait fait chanter lors de la Biennale de Sydney, en transformant les fréquences énergétiques actives du mimosa vivant en fréquences audibles et rythmées. L’installation avait été présentée par la suite au cours d’une exposition personnelle à la galerie Kamel Mennour. Brutal Family Roots, galerie Kamel Mennour, Paris, du 4 septembre au 24 octobre 2020.

[4] Voir « La psychiatrie coloniale au service des théories raciales : un texte d’Antoine Porot », Histoire coloniale et postcoloniale, 11 mai 2011, https://histoirecoloniale.net/la-psychiatrie-coloniale-au/

[5] Fondateur de l’École psychiatrique d’Alger.

[6] Type de psychothérapie en institution psychiatrique qui met l'accent sur la dynamique de groupe et la relation entre soignants et soignés.

[7] François Tosquettes, « Frantz Fanon à Saint-Alban », l’Information psychiatrique, n° 10, vol. 51, déc. 1975, consacré à Frantz Fanon. Republication : François Tosquelles, « Frantz Fanon à Saint-Alban », Sud/ Nord, 2007/1, (n°22), pp. 9-14, https://www.cairn.info/revue-sud-nord-2007-1-page-9.htm

Agrandissement : Illustration 15

« MOHAMED BOUROUISSA - ATTRACTEUR ÉTRANGE » - Commissariat : Marie-Amélie Senot, responsable du fonds d'art contemporain au LaM. La monographie publiée à l'occasion de l'exposition présentée au LaM (Villeneuve-d'Ascq) du 29 septembre 2023 au 21 janvier 2024 et de l'exposition rétrospective de l'artiste présentée au Palais de Tokyo (Paris). Coédition Dilecta & LaM, français/anglais, 160 pp. Le livre contient des essais d’Alice Cherki (psychiatre, psychanalyste et écrivaine), Olivier Marboeuf (auteur, poète, performeur et commissaire d’exposition indépendant), Marie-Amélie Senot (responsable du fonds d’art contemporain au LaM et commissaire d’exposition, Erik Verhagen (maître de conférence en histoire de l’art contemporain à l’université de Valenciennes) et d’un entretien mené par Hugo Vitrani (commissaire d’exposition au Palais de Tokyo).

Jusqu'au 21 janvier 2024.

Du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

LaM - Lille Métropole Musée d'art Moderne, d'art contemporain et d'art brut

1, allée du musée

59 650 Villeneuve d'Ascq

Agrandissement : Illustration 16