« Le drame de l’artiste est dans la part qu’il prend dans l’univers et l’univers de chaque individu c’est lui-même. Pour le peintre, son œuvre est le résultat du drame intime de l’univers qu’il s’est créé », Pierre Molinier

Agrandissement : Illustration 1

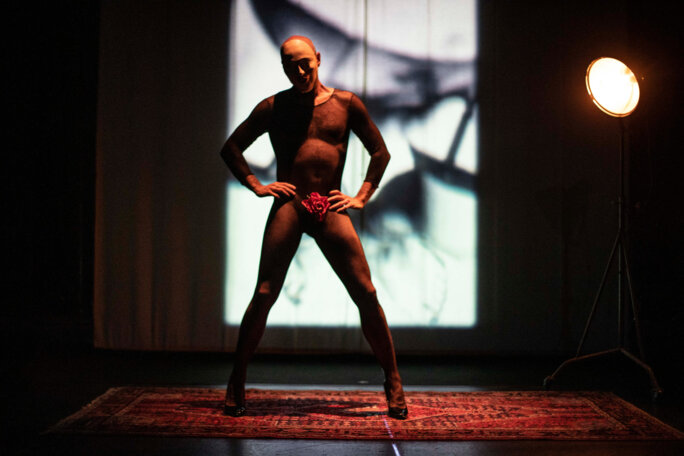

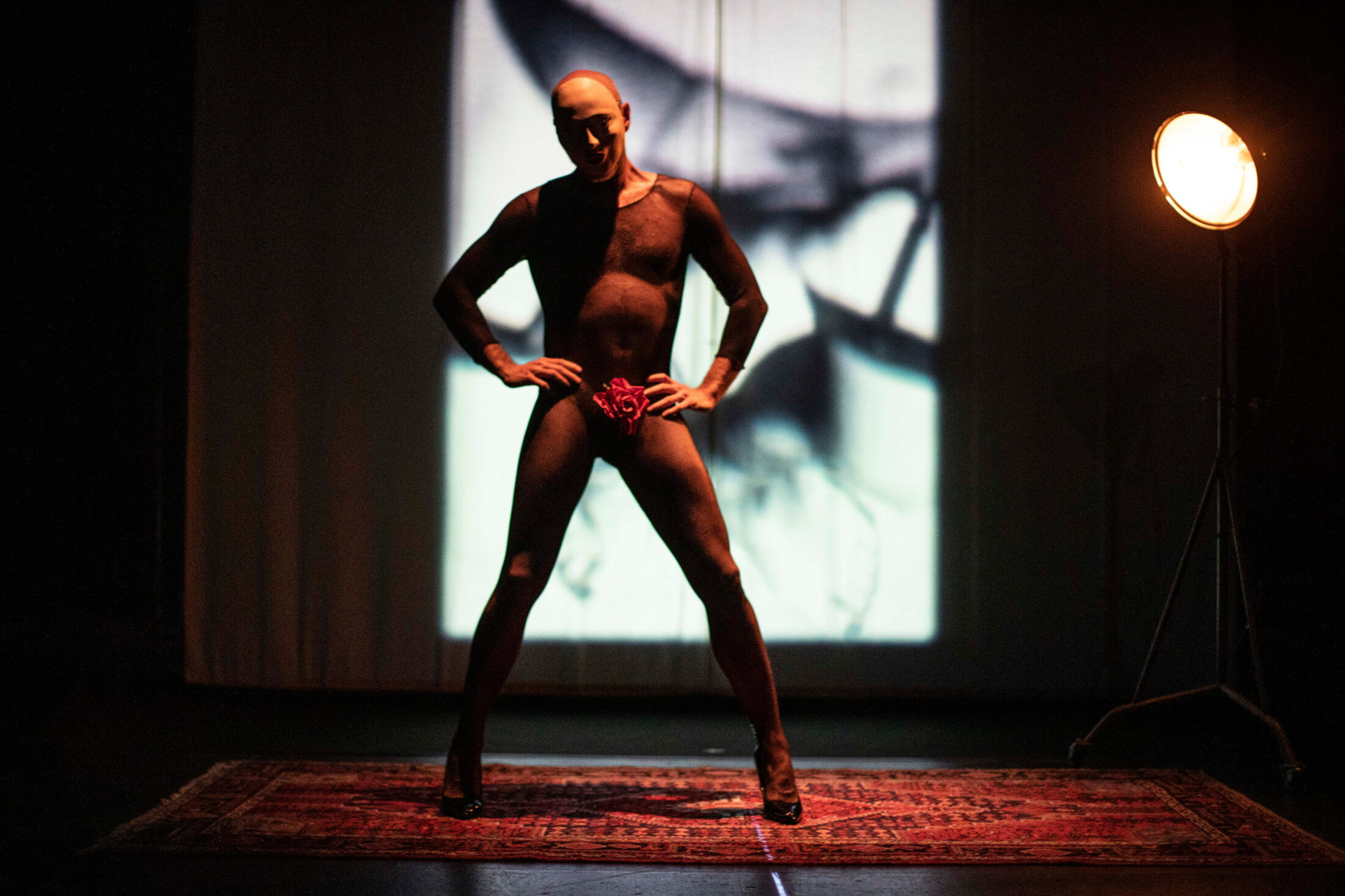

2023 serait-elle l’année de Pierre Molinier ? Après l’exposition « The Seminal works[1] » à la galerie Christophe Gaillard à Paris qui s’est achevée à la mi-janvier, se focalisant sur les premiers essais photographiques autoérotiques que l’artiste expérimente en s’initiant à la photographie à partir de 1955[2], et avant la grande exposition bordelaise « Molinier rose saumon[3] » qui débutera le 31 mars prochain au Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, la reprise de « Mes jambes, si vous saviez, quelle fumée... », première pièce iconique de Bruno Geslin, presque vingt ans après sa création en 2004 au Théâtre de la Bastille, propose un portrait fragmenté et jubilatoire du peintre, poète et photographe bordelais qui, loin de l’image de pervers qui lui était généralement attribué, apparait ici tel qu’il était : drôle, malicieux, naïf flamboyant, un homme libre qui s’est émancipé des artifices et des faux-semblants prévalant à l’exercice de la bonne société. Bien qu’il aime à porter des loups, il avance assurément sans masque dans un monde toujours aussi trompeur. L’interprétation de Pierre Maillet donne au « vieil homme indigne » de la rue des Faussés une aura espiègle, lumineuse. La reprise de la pièce n’en est pas vraiment une pour Bruno Geslin qui préfère parler de continuité. Un rendez-vous d’amitié tous les dix ans qui permet de réinventer le spectacle. « Nous avons décidé que nous jouerions ‘Mes jambes, si vous saviez, quelle fumée...’ jusqu'à ce que Pierre (Maillet) ait le même âge que Pierre (Molinier) à sa mort, c'est-à-dire 76 ans[4] », confie Geslin, poursuivant : « La parole de Molinier libère : tout a l'air si évident et si simple à partir du moment où on est prêt à se dégager des jugements et des a priori[5] ».

Agrandissement : Illustration 2

Le maître du vertige

Né à Agen avec le siècle, Pierre Molinier s’installe à Bordeaux en 1919 où il exerce le métier de peintre en bâtiment jusqu’en 1960, année où il décide de se consacrer entièrement à son art. En parallèle de son travail alimentaire, il développe jusqu’à la fin des années quarante une œuvre picturale figurative entre impressionnisme et expressionisme, œuvre avec laquelle il rompt en 1951 avec « Le grand combat », peinture au jaillissement érotique qui fit scandale lors de sa présentation au XXème salon des artistes indépendants bordelais. S’il choque la bourgeoisie locale, il se fait remarquer par André Breton qui le nomme le « maître du vertige ». Sous son patronage, il se rapproche des surréalistes et expose pour la première fois à Paris. Mais la parenthèse surréaliste tourne court. Il est exclu du mouvement par Breton en 1959 et passera le reste de sa vie dans l’appartement de la rue des Faussés à Bordeaux où il installe son petit théâtre des plaisirs, qui prend des allures de cabaret intime dans la pièce de Geslin, et va servir, à partir du 1955, d’écrin à l’élaboration d’une œuvre photographique autoérotique dans laquelle l’artiste, nourrissant une passion obsessionnelle pour les jambes gainées de noir, est son propre modèle. Les images qu’il réalise sont recomposées. Ces photomontages, dont il peaufine la technique au fil des ans, lui permettent d’inventer des créatures érotiques hybrides au noir charbonneux, chimères à deux têtes et mille jambes. L’artiste va se servir de son corps travesti comme d’un ustensile érotique. « Depuis toujours je suis fasciné par tout ce qui est bas, talons, collants ; ça alors ça me met dans tous mes états. Ce fétichisme que j’ai c’est sensationnel, c’est plus fort que tout ça, on peut pas l’empêcher… C'est-à-dire que, avec moi, quand on arrive ici, généralement, on se dit : Enfin, ici, on respire[6] ». Le spectacle est aussi un rendez-vous avec nous-mêmes.

Agrandissement : Illustration 3

« Sous le costume, le corset »

Pièce fondatrice créée en 2004 au Théâtre de la Bastille à Paris, « Mes jambes, si vous saviez, quelle fumée... » est certes la première mise en scène personnelle de Bruno Geslin, mais c’est surtout pour lui la rencontre avec l’artiste Pierre Molinier et son univers singulier. « Quand on a la chance de rencontrer un tel être, même si je ne l’ai pas rencontré réellement, cela modifie des choses à la fois dans son travail et dans sa vie car c’est un tourbillon qui met face à ses propres choix[7] » précise-t-il. Deux ans plus tard, il fonde sa propre compagnie en lui donnant le nom de La Grande Mêlée, d’après le titre de l’une des œuvres les plus célèbres de Molinier, photomontage iconique exécuté en 1968. La pièce trouve son point de départ dans les entretiens sonores de Pierre Chaveau avec Pierre Molinier réalisés en 1972[8], que Geslin adapte pour la scène avec la complicité de Pierre Maillet. Ce précieux témoignage brosse le portrait, à travers une voix joviale et prévenante, toujours alerte – l’artiste a alors plus de soixante-dix ans –, dominée par un fort accent du Sud-Ouest et un rire que reproduit avec subtilité Pierre Maillet, d’un fétichiste aux mille fantasmes les détaillant le plus naturellement du monde, avec cette sincérité décomplexée parfois candide qui était la sienne. « J'ai beaucoup de gens qui, dans le fond, n'osent pas dire ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Alors, comme moi, je les mets à l'aise tout de suite, ils se dévoilent, petit à petit. Tout le monde se cache, moi, je m'en fais gloire et honneur. Je m'en fous royalement. Ce que la société appelle le vice, moi j'appelle ça mes passions[9] » dit le personnage de Molinier au début de la pièce. Celle-ci projette le public dans l’atelier de l’artiste, théâtre domestique à la fois onirique et érotique. « Nous avons voulu faire comme si le public était à la place de Chaveau et qu'il assistait à ses séances de travail[10] » expliquait Pierre Maillet lors de sa création. Accompagné sur scène par les excellents Élise Vigier et Jean-François Auguste, alter ego féminin et masculin d’un artiste queer avant l’heure, Maillet restitue, à travers son interprétation, l’innocence sulfureuse de Molinier loin de la perversion qu’on lui prêtait. Le plaisir de jouer des comédiens témoigne de leur empathie pour le personnage. Avant la création de la pièce en 2004, comme un travail préalable à l’incarnation de Molinier, les comédiens et le metteur en scène avaient recréé à l’identique certaines de ses photographies. Se raser les jambes, enfiler des bas, se déplacer avec des talons, autant de choses pratiques pour éprouver la composition des images par le corps.

Agrandissement : Illustration 4

Autodidacte, anarchiste, Pierre Molinier avait prévenu, le jour où il ne pourrait plus bander il partirait. Le 3 mars 1976, alors qu’on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate quelques jours plus tôt, l’artiste, qui se passionnait aussi pour les armes à feu, se tire une balle dans la tête. Sur le mot qu’il a laissé tout près, on peut lire : « Ça me fait terriblement chier de vivre. Je me donne volontairement la mort et ça me fait bien rigoler ». Jusqu’au bout, il aura fait du verbe le principal outil de sa transgression. Au fond, le prolongement scénique de l’œuvre de Molinier parait naturel tant ses fameux photomontages sont avant tout des mises en scène. Dans une lettre à André Breton à propos de la série des « filles magiques » que le chef de file des surréalistes trouvait aussi belles que scandaleuses, il écrit : « Quant aux photos ‘Filles magiques’ – scandaleuses peut-être, moi je dis ‘équivoques’, et s’il y a érotisme, il y a surtout méprise, supercherie, secret, enfin magie, car rien n’est plus magique que le maquillage qui pose son masque et ajoute à la structure du visage ». Dans la pièce, le théâtral se mêle au chorégraphique. Le spectacle, allègrement subversif, parvient à transposer magnifiquement l’esthétique, par définition figée, des pièces de l’artiste dans l’immédiateté du théâtre. « Notre mission sur la Terre est de transformer le monde en immense bordel » proclamait Pierre Molinier. Le chamane, comme il aimait à se faire appeler, n’était pas prosélyte mais il donnait à entrevoir à chaque personne qui le rencontrait un avant-goût de ce que pourrait être la liberté. « Enfin ici, on respire ».

Agrandissement : Illustration 5

[1] Pierre Molinier. The seminal works, galerie Christophe Gaillard, Paris, du 12 novembre 2022 au 14 janvier 2023, https://galeriegaillard.com/exhibitions/193-pierre-molinier-the-seminal-works/overview/

[2] Guillaume Lasserre, « Pierre Molinier, fille magique », Un certain regard sur la culture, 2 janvier 2023, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/301222/pierre-molinier-fille-magique

[3] Molinier Rose saumon, Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, Bordeaux, du 31 mars au 17 septembre 2023.

[4] Bruno Geslin, « La reprise de création (2022) », in dossier de presse de Mes jambes, si vous saviez, quelle fumée...

[5] Ibid.

[6] Extrait du texte du spectacle Mes jambes, si vous saviez, quelle fumée..., inspiré de l’œuvre photographique et de la vie de Pierre Molinier (1900-1976). Adaptation théâtrale : Bruno Geslin et Pierre Maillet, d’après les entretiens de Pierre Chaveau avec Pierre Molinier réalisés en 1972.

[7] Entretien avec Bruno Geslin, propos recueillis par Laure Dautzenberg

[8] Molinier : entretiens avec Pierre Chaveau, 1972, Opale, 2003, 64 pp.

[9] Extrait du texte du spectacle Mes jambes, si vous saviez, quelle fumée..., op.cit.

[10] Cité dans Peter Salyag, « La grande mêlée sur scène », Spirit, n°12, octobre 2005, p. 14.

Agrandissement : Illustration 6

MES JAMBES, SI VOUS SAVIEZ, QUELLE FUMÉE... Inspiré de l’œuvre photographique et de la vie de Pierre Molinier. Adaptation théâtrale

Bruno Geslin et Pierre Maillet d’après les entretiens de Pierre Chaveau avec Pierre Molinier réalisés en 1972. Mise en scène Bruno Geslin. Avec Pierre Maillet, Élise Vigier, Jean-François Auguste. Images Bruno Geslin et Samuel Perche. Confection des masques Samuel Perche. Son Pablo Da Silva. Lumière Jean-François Desboeufs Dorian D’Hem. Vidéo Jéronimo Roé Régie plateau Yann Ledebt Romane Larivière. Régie générale et machinerie Guillaume Honvault. Conception costumes Laure Mahéo. Costumes 2022 Hanna Sjödin. Administration et production Dounia Jurisic MarieC Vanderbeke. Production et tournées Emmanuelle Ossena – EPOC Productions. Production La Grande Mêlée. Coproduction Théâtre National de Bretagne - Rennes, Théâtre des 13 Vents - Centre dramatique national de Montpellier, La Comédie de Caen - Centre dramatique national de Normandie, Théâtre de Nîmes - Scène conventionnée d’intérêt national art, création et dansecontemporaine, Théâtre Sorano, Scène conventionnée Toulouse et L’Archipel - Scène nationale de Perpignan. Spectacle vu le 3 février 2023 au Théâtre de la Bastille, Paris.

Du 3 au 16 février 2023,

Théâtre de la Bastille

76, rue de la Roquette

75 011 Paris

L’Empreinte, Scène nationale Brive-Tulle 30 et 31 mars

Théâtre Sorano, Scène conventionnée Toulouse Du 4 au 6 avril

L’Archipel, Scène nationale de Perpignan 11 et 12 avril

Théâtre des 13 vents, Centre dramatique national de Montpellier Du 18 au 21 avril