Agrandissement : Illustration 1

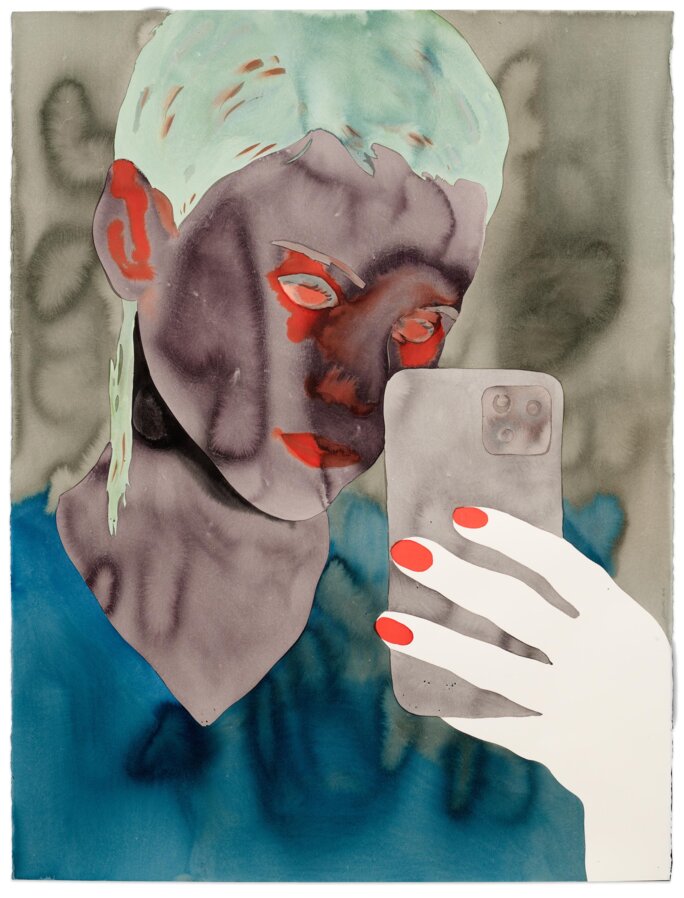

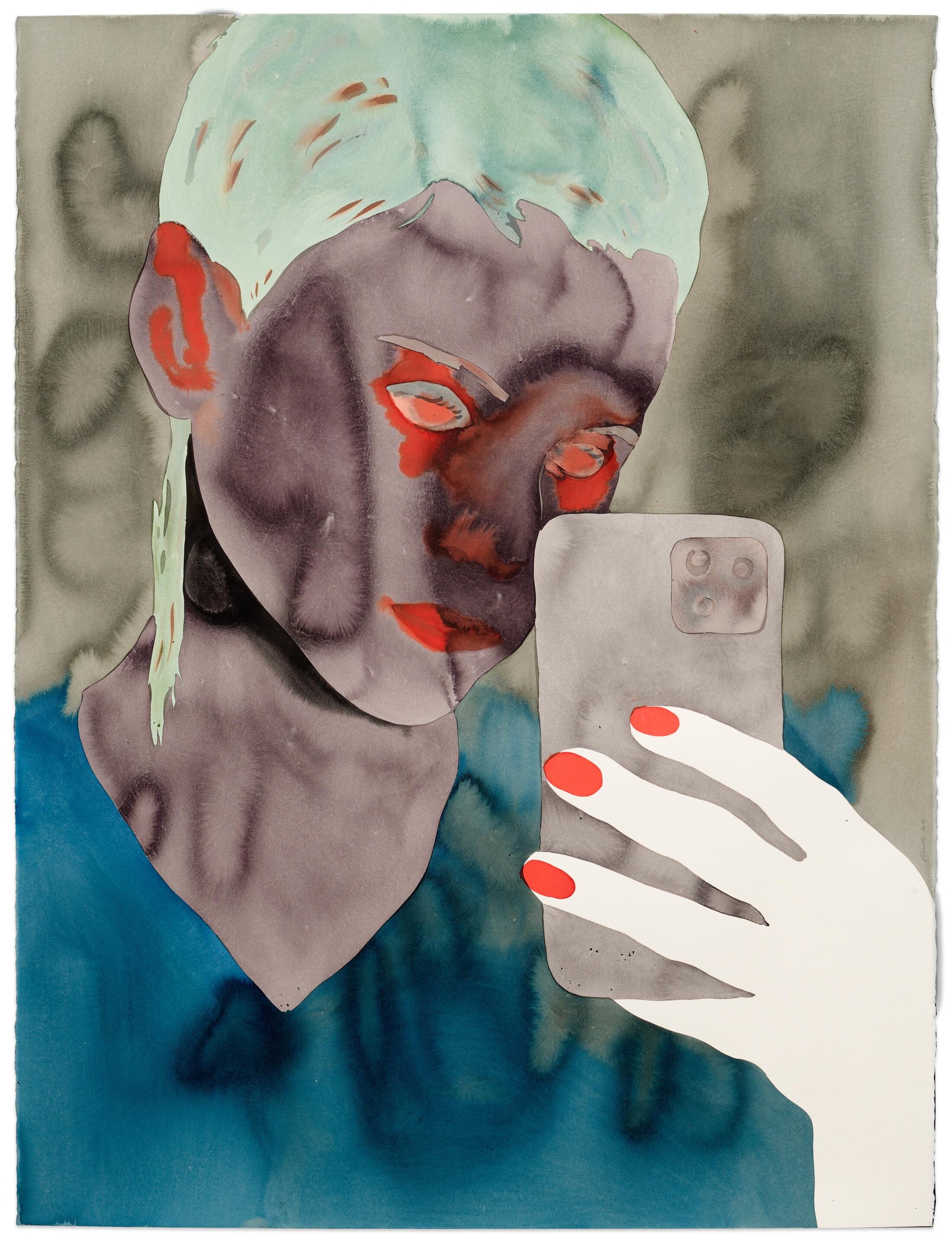

Artiste majeure de l’art contemporain en France, Françoise Pétrovitch (née en 1964 à Chambéry, vit et travaille à Cachan) s’est imposée avec de grands lavis dans lesquels elle explore les thèmes qui lui sont chers, à savoir, l’intimité, l’adolescence ou encore la disparition. « Un grand format peut être plus intime encore qu’un petit dessin » explique-t-elle. Dédié aux arts graphiques, le musée Jenisch à Vevey, sur la rive nord du lac Léman, présente un ensemble de dessins, gravures et vidéos de l’artiste, dans une exposition intitulée « De l’absence », sa seconde exposition personnelle en Suisse après qu’elle eut investi le Château de Gruyères à l’été 2021[1]. D’emblée, l’exposition frappe par son économie de moyens et sa densité émotionnelle. Les grands lavis d’encre colorés dominent l’espace avec une fluidité qui évoque autant la caresse que la menace. Ils sont autant de portraits aux regards vides, quasi fantomatiques. « Ne pas représenter le regard de la figure permet de voir l’ensemble[2] » précise l’artiste. Dans « Selfie » (2022), un visage masqué par un téléphone portable incarne une absence paradoxale, celle de l’individu absorbé par son propre reflet numérique. Françoise Pétrovitch ne juge pas, elle observe. Son trait précis n’est jamais froid. Il capte cette jeunesse contemporaine, à la fois hyperconnectée et étrangement isolée, comme figée dans un entre-deux existentiel. L’artiste fait du figuratif un miroir de l’abstraction sociale, où l’absence devient une texture palpable, un vide qui structure le regard.

Agrandissement : Illustration 2

Un silence qui hurle

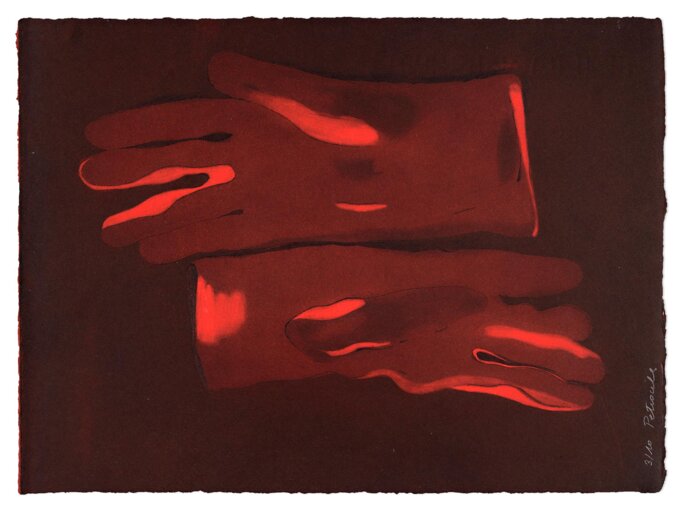

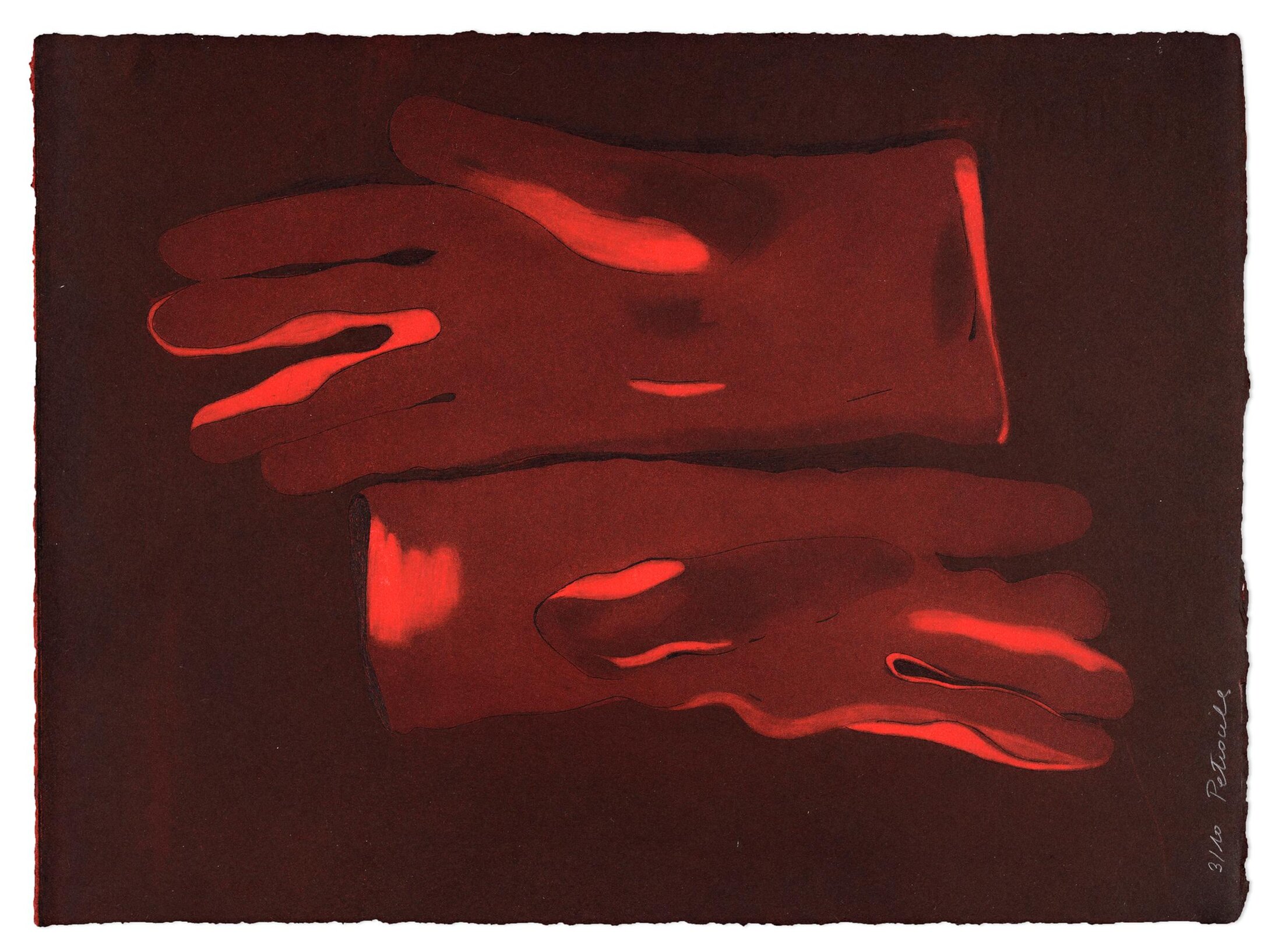

Les estampes, notamment la série « Rougir » (2005-2015), exposée ici dans son intégralité et qui illustre la dimension ludique[3] dans son travail, témoignent d’une maîtrise graphique qui transcende la simple virtuosité. Le pourpre, vibrant sur fond blanc, crée une tension dramatique, comme si chaque figure, qu’elle soit adolescente, animale, ou hybride, était sur le point de s’effacer. On y décèle une narration fragmentée, où l’absence n’est pas seulement thématique mais constitutive de l’œuvre. Ainsi, le blanc du papier, laissé en réserve, devient un acteur à part entière, un silence qui hurle. Cette dialectique entre présence et effacement rappelle les réflexions de l’artiste sur le gant, qu’elle décrit comme une « dépouille » une fois retiré, une métaphore saisissante de la trace laissée par ce qui n’est plus. L’absence est envisagée comme un état auréolé de désir, de projection et de silence, dans des estampes aux couleurs vives nécessitant l’emploi de plusieurs matrices, à l’image de « Masque » (2017). Une très grande lithographie en rouge de la série « Se coiffer » (2018), montrant une jeune fille qui étire ses cheveux, les yeux fermés, dans un cadrage serré à mi-corps, illustre l’impression d’absence à travers le songe.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

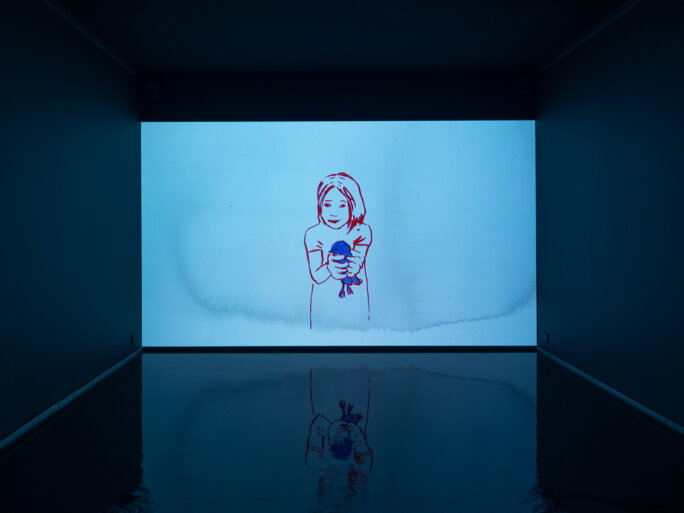

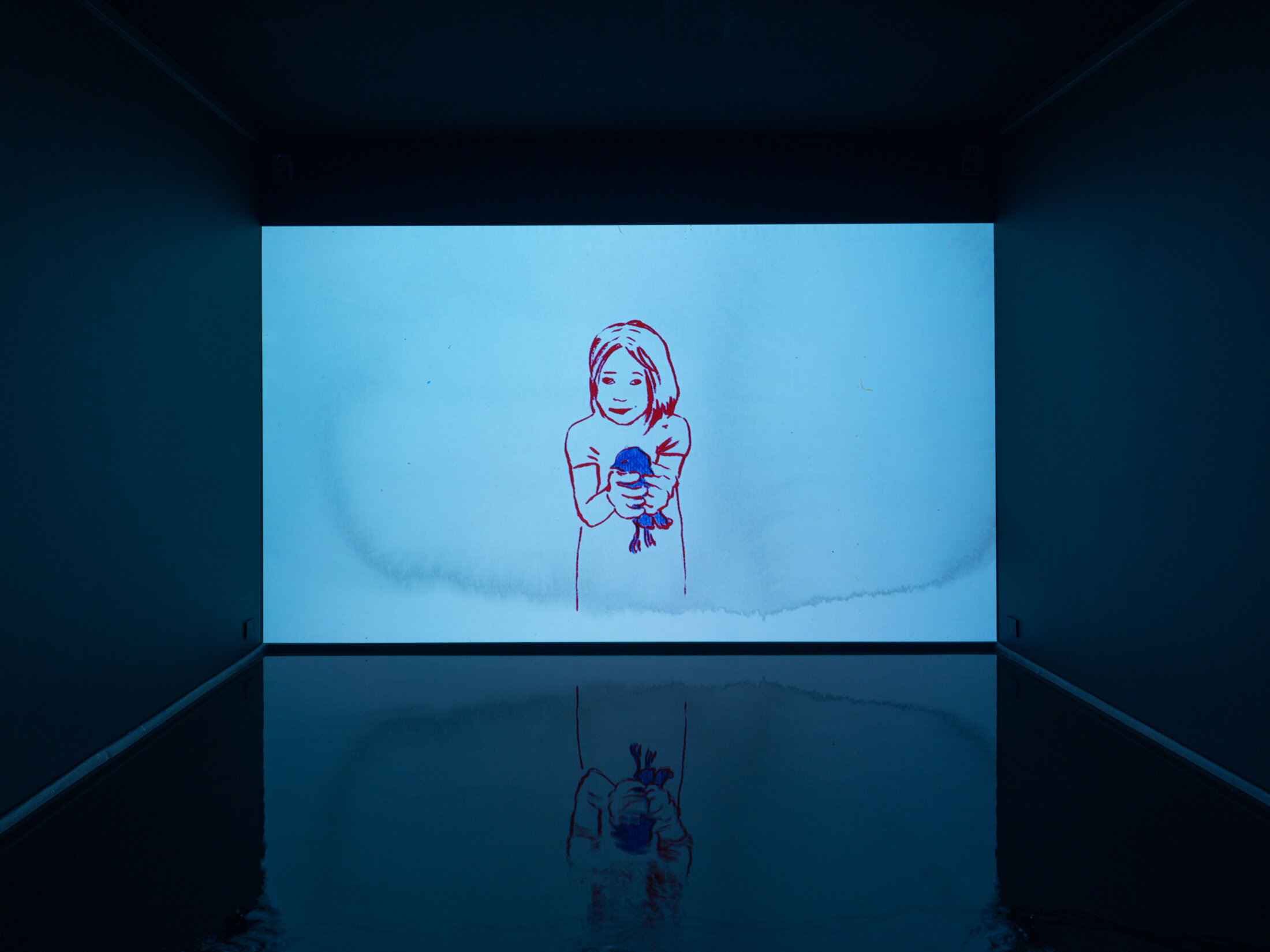

S’inscrivant dans la pluridisciplinarité de l’artiste, deux installations vidéo prolongent cette exploration de l’évanescence. Présentées dans des espaces dédiés au sein du parcours, elles se distinguent des œuvres graphiques par leur temporalité et leur caractère immersif. Toutes deux reprennent les motifs chers à l’artiste – on y retrouve ainsi des figures adolescentes, des animaux hybrides, des gestes suspendus –, tout en explorant l’absence à travers le mouvement et la dissolution de l’image. Dans « Échos », réalisée en collaboration avec son mari, le photographe et réalisateur Hervé Plumet, des dizaines de dessins mis bout à bout se reflètent dans un bassin d’eau, évoquant un dessin animé en apesanteur, où les figures semblent flotter dans un temps suspendu. L’œuvre matérialise l’absence comme processus. Les figures, jamais pleinement stables, incarnent un état de transition : elles apparaissent pour mieux s’effacer, comme des souvenirs ou des apparitions spectrales. L’eau, en tant que surface réfléchissante, amplifie cette sensation en fragmentant l’image et en impliquant le spectateur, dont le reflet peut se mêler à la projection. Dans cette mise en abime, il devient partie prenante de l’absence, confronté à sa propre image fugitive dans le flux visuel. La seconde vidéo, « Papillon » (réalisée avec Hervé Plumet, 2022), s’intègre dans une salle où elle cohabite avec des œuvres sur papier, donnant à voir une succession d’images animées, dans un style proche des esquisses de l’artiste – des figures adolescentes, des gestes isolés (une main tenant un objet, un visage en profil). Contrairement à la première installation, celle-ci privilégie une narration fragmentée, dans laquelle les séquences s’enchaînent sans logique apparente, comme des bribes de mémoire ou des instantanés d’un monde onirique. Cette approche subtile fait de l’absence une question de discontinuité. Les figures, souvent isolées dans le cadre, semblent flotter dans un vide narratif, refusant toute résolution ou complétude. Cette fragmentation rappelle les estampes de la série « Rougir », où le blanc du papier structure l’œuvre autant que les traits encrés.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

Entre fragilité et puissance, intime et politique

L’unique sculpture exposée, « Dans mes mains » (2023), apporte une matérialité contrastante. Une jeune femme, accroupie, tient un oiseau démesurément grand, presque aussi imposant qu’un enfant. La posture, à la fois protectrice et vulnérable, évoque une intimité bouleversante, comme si la figure cherchait à retenir quelque chose qui lui échappe. L’oiseau, symbole récurrent chez l’artiste, incarne ici la fugacité de la vie, une présence prête à s’envoler ou déjà perdue. L’œuvre, à la fois belle et déchirante, incarne l’absence absolue, celle de la mort, du lien rompu. Elle fait écho aux Pietà classiques, revisitées avec une sobriété contemporaine qui refuse le pathos. Le choix du bronze, matériau noble et pérenne, contraste avec l’éphémère suggéré par le sujet, créant une dialectique entre permanence et disparition. Faisant face la sculpture, un immense lavis, exécuté sur quatre feuilles, montre un oiseau tenu par deux mains en gros plan. Portant un titre éponyme, « Dans mes mains » (2023) surprend par son format monumental. Figure récurrente dans l’œuvre de l’artiste, l’oiseau est représenté entre la vie et la mort. Il incarne ici une forme de fragilité.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

À l’étage, une seconde sculpture de l’artiste est présentée au sein de l’exposition « Felix Vallotton. Un hommage », qui marque le coup d’envoi des célébrations du centenaire de la mort de l’artiste suisse. « L’Ogresse » (2021) introduit une énergie vitale, presque subversive. Elle montre une fillette, elle aussi en bronze, mordant avec avidité un os gigantesque, disproportionné par rapport à sa petite taille. La posture, dynamique et presque provocante, tranche avec la mélancolie de « Dans mes mains ». L’acte de mordre, primal et instinctif, évoque une pulsion de vie, une affirmation de soi face à un monde qui pourrait l’engloutir.« L’Ogresse » joue avec les stéréotypes. Loin de la figure monstrueuse, la fillette devient une héroïne espiègle, défiant les attentes de douceur ou de fragilité associées à l’enfance et à la féminité. L’œuvre peut être lue comme une célébration de la puissance féminine, mais aussi comme une réflexion sur la voracité de l’enfance – une période où l’on dévore le monde pour se construire. Le contraste entre la délicatesse du modelé – les traits fins du visage, les plis du vêtement –, et l’acte brut de mordre crée une tension féconde. Le bronze, ici plus texturé, semble vibrer d’une énergie contenue, comme si la fillette était sur le point de bondir. Ce balancement entre gravité et légèreté est au cœur de l’œuvre de Françoise Pétrovitch. Les deux sculptures incarnent la dialectique entre perte et affirmation, silence et cri. À travers ces figures féminines, l’adresse explore l’absence non comme un manque, mais comme une force génératrice, un espace où se tissent les récits de l’intime et du collectif.

Agrandissement : Illustration 12

L’exposition ne se défait jamais de son fil conducteur : l’absence comme condition de l’humain. Ni idéalisées, ni stigmatisées, les figures adolescentes sont les spectres d’un monde en mutation, où l’intime se dissout dans l’hypervisibilité. Mais l’excès de présence engendre paradoxalement un vide existentiel. Les grands formats, comme l’immense « Île » (2023) qui trône en haut des escaliers, avec ses silhouettes fantomatiques sur fond pourpre, semblent illustrer cette dissolution de l’individu dans un paysage onirique, à la fois refuge et prison. « De l’absence » est une exposition qui hante, non par sa grandiloquence, mais par sa retenue. « L’œuvre d’art elle-même est toujours une absence : l’artiste, le modèle, le paysage ou le moment passé sont d’une flagrante absence dans la représentation[4] » précise Françoise Pétrovitch qui, à soixante ans, confirme son statut de figure majeure de la scène artistique contemporaine, capable de faire dialoguer l’intime et l’universel, le visible et l’invisible. Plutôt que de donner de réponses, elle pose des questions essentielles : que reste-t-il de nous dans ce que nous laissons ? Que dit l’absence de notre manière d’habiter le monde ? À Vevey, le musée Jenisch offre, pour quelques jours encore, une occasion rare de plonger dans cet univers ambivalent, où chaque trait, chaque vide, chaque couleur est une invitation à repenser notre propre présence.

Agrandissement : Illustration 13

[1] Françoise Pétrovitch. À bruits secrets, Château de Gruyères, exposition personnelle du 10 juillet au 17 octobre 2021, https://www.chateau-gruyeres.ch/expositions/francoise-petrovitch/

[2] Françoise Pétrovitch : entretien avec Guido Gosselin, Partis, Manuella Éditions, 2021, p. 34.

[3] Les images issues de la série Rougir trouvent leur origine dans les carnets de croquis de l’artiste et viennent enrichir son répertoire de motifs qu’elle remploie dans l’ensemble de son travail, tissant un réseau de correspondances entre les différentes formes d’expression qu’elle utilise. Guillaume Lasserre, « Par-delà l’image. L’œuvre imprimée de Françoise Pétrovitch », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 14 janvier 2023, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/140123/par-dela-l-image-loeuvre-imprimee-de-francoise-petrovitch

[4] Françoise Pétrovitch citée dans, Nathalie Chaix, Anne Deltour (dir.), Françoise Pétrovitch. De l’absence, catalogue de l’exposition éponyme, musée Jenisch, Vevey, du 29 janvier au 25 mai 2025, musée Jenisch Vevey/ Scheidegger & Spiess, p. 6.

Agrandissement : Illustration 14

« FRANÇOISE PÉTROVITCH. DE L'ABSENCE » - Commissariat : Nathalie Chaix, directrice du Musée Jenisch, et Anne Deltour, conservatrice du Cabinet cantonal des estampes. Catalogue de l'exposition sous la direction de Nathalie Chaix et Anne Deltour, Scheidegger & Spiess, Zurich, et Musée Jenisch Vevey, avec des contributions de Nathalie Chaix, Anne Deltour, Niklaus Manuel Güdel, Yves Guignard, Aude Robert-Tissot et une interview avec Françoise Pétrovitch. Conçu par Dimitri Jeannottat. Français/allemand, relié, 136 pages

Jusqu'au 25 mai 2025.

Du mardi au dimanche de 11h à 18h.

Musée Jenisch

Avenue de la Gare, 2

CH - 1800 VEVEY

Agrandissement : Illustration 15