Agrandissement : Illustration 1

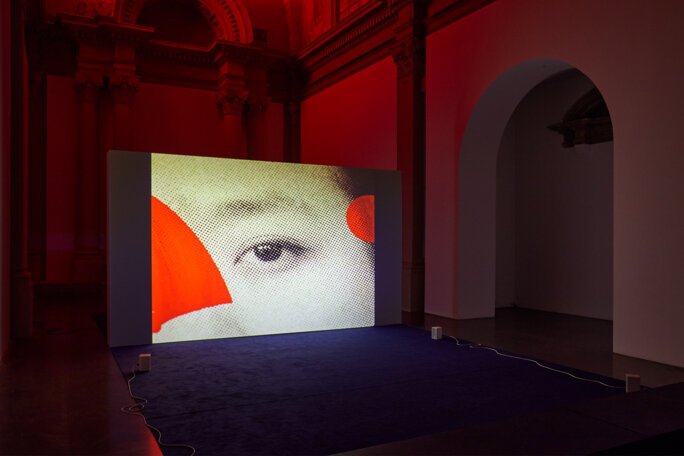

À la Chapelle Saint-Jacques, centre d’art contemporain d’intérêt national installé à Saint-Gaudens, au cœur du pays de Comminges, l’exposition « Calcomanias » propose une plongée dans l’œuvre vidéo de l’artiste colombien Andrés Baron en revenant sur six années de création, depuis la trilogie « Mirror Travelling » commencée en 2017 jusqu’à « Fresco » coproduit par le centre d’art et montré pour la première fois à l’occasion de l’exposition. Né à Bogota en 1986, diplômé en art visuel de l’Université de Bogota, en photographie de l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre à Bruxelles et de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, Andrés Baron aime à troubler les repères. Il envisage les images en mouvement à partir de la photographie et, plus tard, de la performance, usant de tous les moyens à sa disposition pour révéler les conventions qui déterminent notre regard. Dans sa démarche, centrée sur les espaces de représentation, il s’intéresse à l’image altérée par les écrans et les réseaux. Depuis 2016, Andrés Baron réalise ses films sur une pellicule cinématographique au format 16 millimètres dont les nombreuses contraintes économiques – par son obsolescence programmée – et techniques – par le nombre très limité de laboratoires européens pouvant le développer – l’obligent à définir un protocole précis dans lequel la production du film se fait presque entièrement à la caméra et en une seule prise[1]. Il n’a pas droit à l’erreur. La moindre incartade, le plus petit imprévu, s’écrirait automatiquement sur la pellicule, à même la chair du court-métrage. C’est un aléatoire « maitrisé » qui prévaut donc à la réalisation.

Agrandissement : Illustration 2

« J’écris les films à mesure que je tourne[2] » précise-t-il, et ce qui l’aide à se projeter, ce sont les interprètes. Autant dire que leur choix est primordial. Andrés Baron est de nature fidèle, à l’image de Zoé et Céline, les deux protagonistes de « Printed Sunset » (2017), le deuxième opus de « Mirror Travelling », et qui sont également celles de « Fishes, transformer » (2022). Eden Tinto Collins incarne le personnage principal dans trois films récents. Cette poéticienne passée par l’École nationale d’art de Paris-Cergy apparait comme l’alter ego d’Andrés Baron à l’écran. En fait, chacun des personnages des films est quasiment un double de l’artiste. « La frontière entre eux et moi s’efface peu à peu » commente Baron. S’agissant d’identités très fluctuantes, les délimitations ne sont pas très claires. L’artiste crée ainsi une sorte de communauté dans laquelle il se sent bien, une famille choisie. Cependant, les personnages de ses films ne sont pas uniquement joués par des corps. Ils le sont aussi par des objets tels les miroirs qui occupent une place importante dans son œuvre, des images imprimées ou des paysages.

Agrandissement : Illustration 3

Des étrangers dans un décor étrange

Depuis le confinement lié à l’épidémie de coronavirus, Andrés Baron a « envie de dormir et de rêver ». Colombien vivant à Paris, pas suffisamment français ici, plus assez colombien là-bas, il se passionne pour le côté social des songes, sans doute une manière de construire un « chez soi » qui lui est propre. Lui qui imagine ses films à partir de structures non verbales, autres que l’écriture narrative, en suivant des schémas, des dessins et d’autres systèmes de représentation graphique, peut aussi puiser dans celle des rêves, d’autant plus simplement que ceux-ci possèdent une physicalité autorisant la mise en scène de cet entre-deux. « Se défaire de son pays, s’en extraire. Faire table rase[3] » pour reprendre les mots de Lucas Charrier, le commissaire de l’exposition, parce qu’il a fait le choix de quitter son pays, Andrés Baron est de nulle part et de partout à la fois. C’est la raison pour laquelle ses films refusent toute géographie, toute identification terrestre, tout récit aussi. Dans les vidéos, il y a toujours un ailleurs non localisable. « Une fois le médium libéré de son devoir de narration et d’ancrage dans un système logique, Andrés s’en empare pour travailler la tactilité de l’image, les jeux de perception, ainsi que la force évocatrice du son[4] » explique Jade Barget dans le texte qui accompagne l’exposition.

Agrandissement : Illustration 4

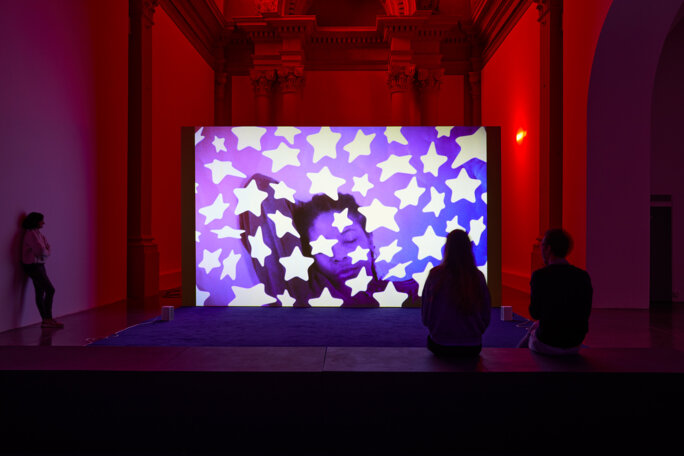

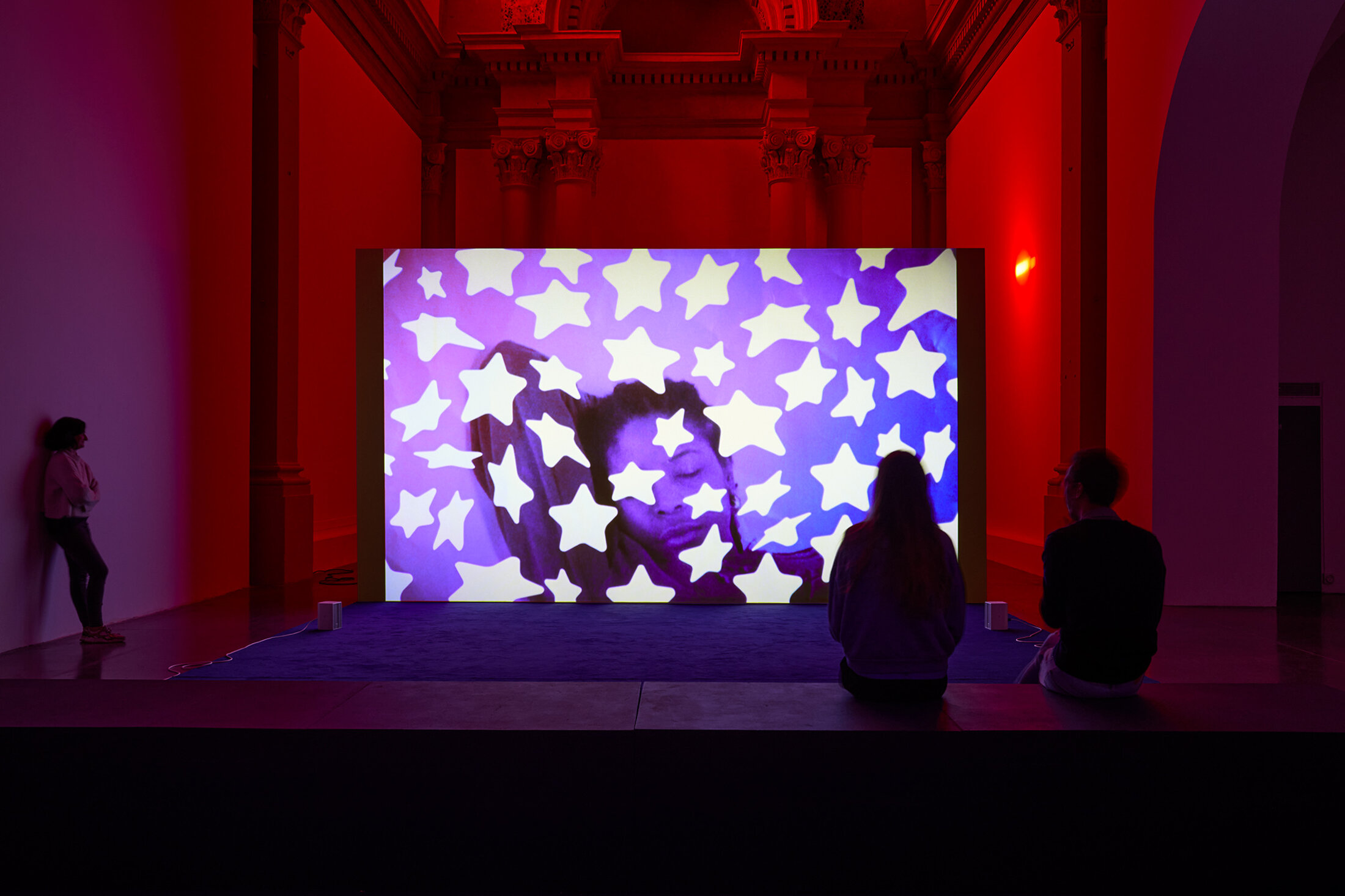

La dimension onirique est prégnante dans plusieurs des nouvelles vidéos, à commencer par « Stars, sticker night » (2022). Le titre renvoie précisément aux étoiles, à la nuit, figurés sommairement, à la manière d’un décor de théâtre. La protagoniste, interprétée par Eden Tinto Collins, dort, rêve bientôt de décoller d'un grand papier adhésif sur lequel est imprimé son portrait, des autocollants en forme d’étoile. Le passage du sommeil au songe s’opère ici par un changement de tonalité, passant du bleu au rose, mais aussi par un changement musical, le son ayant une place désormais prépondérante dans l’œuvre d’Andrés Baron.

Agrandissement : Illustration 5

C’est sans doute des rêves que vient ce sentiment d’étrangeté qui domine son œuvre filmique. Les rêves après tout sont bizarres. Tout y semble permis. Avoir la sensation d’être dans un univers familier et inconnu à la fois éveillerait presque de l’inquiétude. Dans « Grammars » (2021) la musique stridente se double de l’image d’un rideau en perles d’acier sur lequel le personnage laisse courir ses doigts. Puis, assise de profil sur une chaise, elle fixe le spectateur du regard, doublant l’action d’une lampe torche qu’elle lui braque dessus, avant de se mettre à danser baignée dans une lumière rouge sang. Tout dans la façon dont sont utilisés les sons et musiques – la saturation de la voix du chanteur, les ruptures de rythme, contribue à la mise en place d’une intranquillité angoissante. Plus tard, elle nous filmera ostensiblement à l’aide d’une caméra vidéo.

Agrandissement : Illustration 6

Dans « Fishes, transformer », cette étrangeté est contenue dans la perception des corps, dans leur déformation quand ils sont vus à travers le verre et le liquide d’un aquarium. Les visages se distordent non pas comme dans le palais des glaces d’une fête foraine, il ne s’agit pas ici de reflet, mais bien plutôt comme s’ils passaient par le filtre d’une très grosse loupe. Ils reprennent leur aspect en quittant l’aquarium pour mieux se rencontrer. Le jeu de regards qui se met alors en place, tel un langage silencieux, est d’une grande intensité. Cette scène en reprend, décalque pour être en accord avec l’intitulé de l’exposition, une autre extraite du film américain « Romeo + Juliette » (1996) de Baz Luhrmann, dans laquelle Roméo observe des poissons dans un aquarium tandis que le visage de Juliette apparait de l’autre côté. L’impression troublante passe également par la musique, omniprésente désormais dans les films de l’artiste. Elle se fait liquide, aquatique, sous-marine – on peut même y entendre çà et là le chant des baleines. Les sons ont en effet pris beaucoup d’amplitude. Andrés Baron en parle comme autant d’identités. Pour lui, le son a cette capacité à enraciner et se déraciner plus facilement.

Dans le film le plus récent « Fresco » (2022), un jeune garçon, vu d’en dessous, brise une plaque de verre à grands coups de pied de biche. L’idée est ici de rompre avec les images, avec les représentations de soi. Le choix du grand angle renvoie à la Renaissance où ce type de cadrage est très utilisé et a fixé les canons de représentation, ce que précisément, Baron cherche à briser. Comment abattre ce plafond de verre inversé ? Les images sont trompeuses.

Agrandissement : Illustration 7

La question du décor enfin est essentielle, tant dans les films que dans les espaces où ils sont présentés. En matière de scénographie, il était très difficile pour Andrés Baron de se délier de l’idée de rituel véhiculée par la Chapelle Saint-Jacques et qui, même désacralisée, reste prégnante dans la forme même de l’édifice. Plutôt que de déjouer le lieu, l’artiste applique le même traitement qu’à ses films : il souligne, exacerbe son artificialité, tend vers le cliché plutôt que l’effacer, en apposant un simple filtre rouge sur une seule fenêtre, et un dispositif très simple afin de voir les films dans les meilleures conditions possibles.

S’il s’est concentré sur les films ces trois dernières années, Andrés Baron n’en a pas terminé avec la photographie. Pour sa prochaine exposition, il travaille sur une série d’images prises lors de moments précédant les films. Chez l’artiste, les sujets ne sont pas dissociés en fonction des médiums, tout se réemploie, se recycle, se réutilise. « Andrés Baron calque et transfère des fragments d’actions ou d’atmosphères dans de nouveaux environnements, sous de nouvelles conditions[5] » écrit encore Jade Barget. Au revers du grand écran qui coupe la chapelle en deux, deux petits moniteurs posés au sol diffusent de manière plus intime le diptyque « Red logiscs » (2020) réalisé à l’occasion de sa récente résidence au Vent des forêts[6]. La vidéo d’une main traçant des cercles rouges puis noirs à l’aveugle et rapidement de façon compulsive sur une feuille blanche répond à celle montrant la course effrénée d’un chien qui s’achève sous un arbre où deux enfants vont le peigner. Ces deux images cohabitent dans un seul et même cadre à la faveur d’une mélopée lancinante. L’art d’Andrés Baron s’opère dans la rencontre. L’artiste a cette faculté de faire dérailler le regard. « Je ne crois pas que j’aurais fait les films que j’ai fait si j’étais resté à Bogota » confie-il. En ce moment, il réfléchit beaucoup au paysage en tant qu’identité.

Agrandissement : Illustration 8

[1] Guillaume Lasserre, « Andrés Baron, l’art pondéré de détourner les images », Un certain regard sur la culture, 20 mars 2018, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/200318/andres-baron-lart-pondere-de-detourner-les-images

[2] Sauf mention contraire, les citations sont extraites d’échanges entre l’artiste et l’auteur du présent texte.

[3] Lucas Charrier, « Prendre l’air », texte accompagnant la troisième édition du Let us reflect film Festival, Saint-Gaudens, du 3 au 7 octobre 2022.

[4] Jade Barget, « L’éclat d’une fiction », Andrés Baron. Calcomanias, Chapelle Saint-Jacques, Saint-Gaudens, du 5 octobre 2022 au 25 février 2023.

[5] Jade Barget, op.cit.

[6] Centre d’art à ciel ouvert initié par six villages agricoles et forestiers au cœur du département de la Meuse, le Vent des forêts privilégie les rencontres et le travail des artistes plasticiens contemporains avec les habitants et les artisans locaux. Les artistes sont accueillis par des familles hôtes avec lesquelles ils partagent, le temps d’une résidence, la vie quotidienne. https://ventdesforets.com

« Calcomanias. Andrés Baron » - Commissariat de Luc Charrier, photographe et critique de cinéma.

Jusqu'au 25 février 2023. Du mercredi au samedi de 14h à 18h. Entrée libre et gratuite.

Chapelle Saint-Jacques Centre d'art contemporain d'intérêt national

Avenue du Maréchal Foch

31 800 SAINT-GAUDENS

Agrandissement : Illustration 9