Agrandissement : Illustration 1

Officiellement, le surréalisme débute avec la publication en octobre 1924, du Manifeste d’André Breton (1896-1966), qui sert de préface à un ouvrage de poésie en prose[1]. Après le désastre de la Première Guerre mondiale, Breton appelait de ses vœux la réconciliation du rêve avec la réalité. À Lausanne, les trois musées de Plateforme 10[2], le musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), Photo Élysée, musée cantonal pour la photographie et le musée cantonal de design et d’arts appliqués contemporains (mudac) célèbrent le centième anniversaire du mouvement surréaliste à travers une saison dédiée qui prend la forme d’une réflexion collective élargie sur l’un des mouvements les plus fascinants et les plus influents de l’histoire de l’art. À l’approche transversale du MCBA qui, avec l’exposition « Surréalisme. Le grand jeu », puise dans ses collections pour tisser un réseau d’échos et d’associations avec sa propre histoire institutionnelle, répond l’exposition « Libérer la photographie » à Photo Élysée, entièrement consacrée à la figure de Man Ray, montrant toute l’étendue de la créativité d’un des artistes majeurs du XXème siècle. Enfin le mudac, en collaboration avec le Vitra Design Museum, explore, à travers l’exposition « Objets de désir. Surréalisme et design », le dialogue étroit entretenu entre le surréalisme et le design durant une centaine d’années.

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

Le grand jeu

Agrandissement : Illustration 4

Lausanne n’est pas un épicentre du surréalisme. Il fallait donc pour le nouveau directeur du MCBA, Juri Steiner, trouver un angle d’attaque surtout après la remarquable exposition consacrée au « Surréalisme à Paris » présentée à la Fondation Beyeler en 2011-12, encore présente dans toutes les mémoires. Très vite, il est envisagé d’organiser une exposition sur les collections du musée, qui fasse un lien historique avec son propre ADN. Réunissant près de deux-cent-soixante œuvres d’une soixantaine d’artistes dont huit contemporains, l’exposition « Surréalisme. Le grand jeu », la première consacrée au surréalisme au MCBA depuis « La femme et le surréalisme » en 1987, fait référence à l’univers du jeu, questionne l’aspect ludique du mouvement par le prisme des jeux d’échecs, de cartes, de dés… Le jeu tient en effet une place centrale dans le mouvement créé par Breton, d’abord en tant qu’activité qui scelle la sociabilité surréaliste, puis comme naissance d’une pensée collective définie par un renversement des valeurs traditionnelles qui attestent du bannissement des règles anciennes, tout en prônant l’invention de nouvelles manières de créer. Le parcours de l’exposition laisse au visiteur le choix du sens selon qu’il prenne à droite ou à gauche du grand jeu d’échecs (1962) de Man Ray (1890-1976).

Agrandissement : Illustration 5

Les échecs ont joué un rôle important dans les révolutions idéologiques et esthétiques du début du XXème siècle. « En soi, le jeu d’échecs est un passe-temps, un jeu quoi, auquel tout le monde peut jouer. Mais je l’ai pris très au sérieux et je m’y suis complu parce que j’ai trouvé des points de ressemblance entre la peinture et les échecs. » expliquait Marcel Duchamp (1887-1968), le joueur d’échecs le plus éprouvé du mouvement surréaliste. « En fait, quand vous faites une partie d’échecs c’est comme si vous esquissiez quelque chose ou comme si vous construisiez la mécanique qui vous fera gagner ou perdre. Le côté compétition de l’affaire n’a aucune importance, mais le jeu lui-même est très plastique et c’est probablement ce qui m’a attiré[3] ». Champion de Haute-Normandie, souvent décrit comme un fin stratège, le peintre et plasticien tient les échecs comme une activité et un thème pictural essentiels au point de créer son propre échiquier – aujourd’hui disparu –, le dessinant lui-même en 1917. Les échecs, par le mélange d’éléments aléatoires et prévisibles, deviennent la métaphore de la stratégie surréaliste.

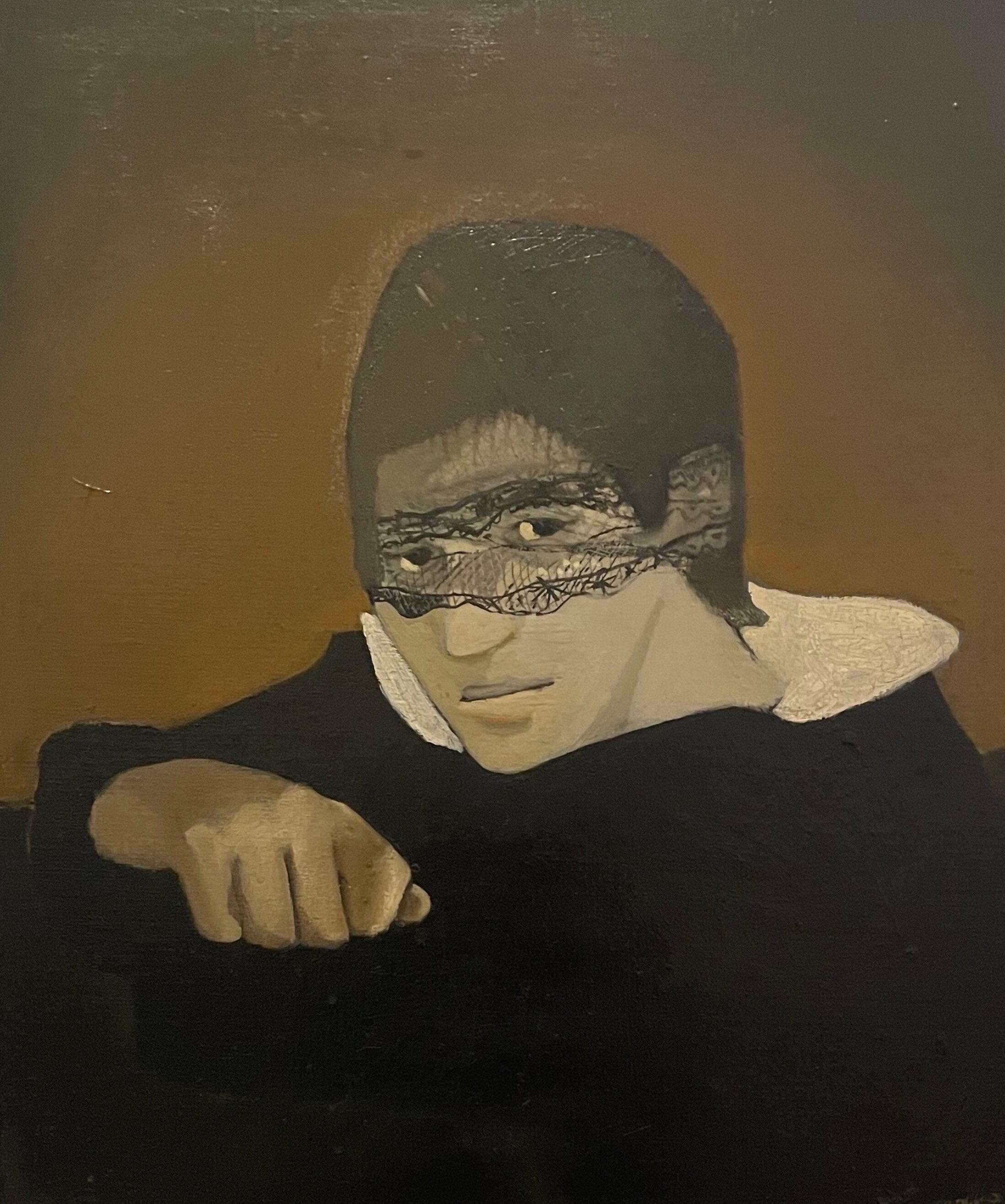

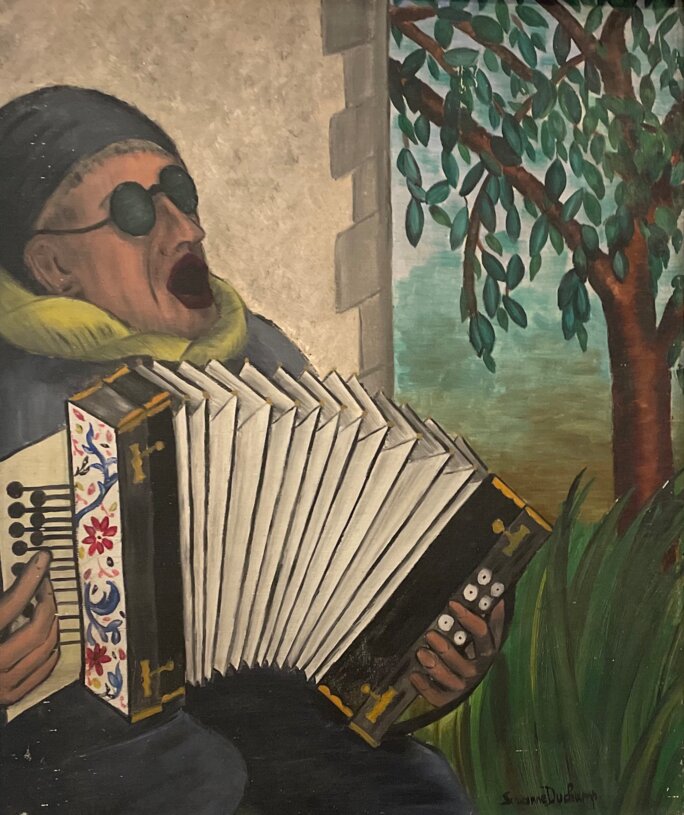

Agrandissement : Illustration 6

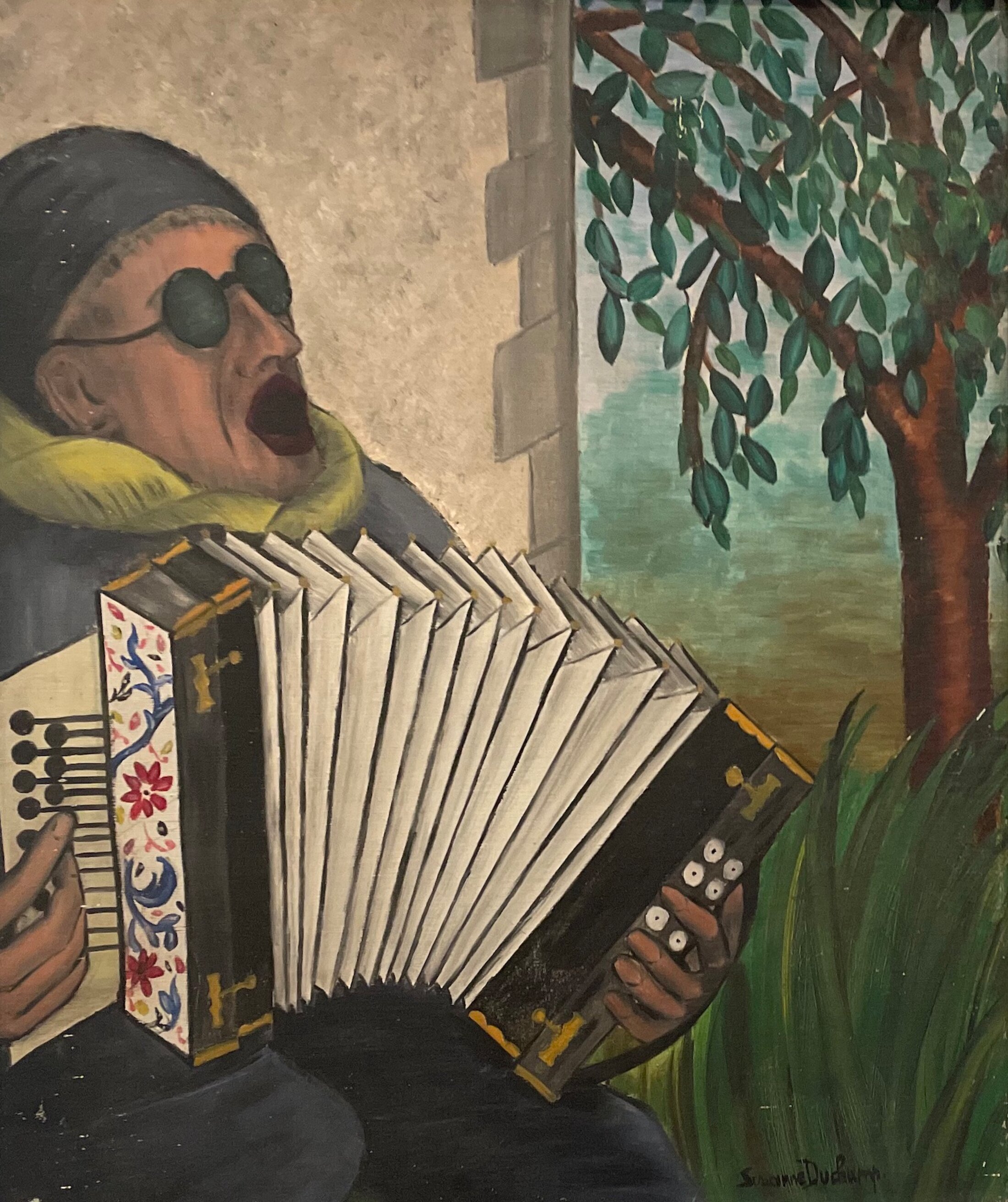

Au premier étage, consacré au surréalisme historique, le jeu est abordé dans ses multiples aspects. Récréatif, subversif ou poétique, il montre à quel point il était érigé en façon d’être au monde. Les échecs forment le point de départ d’une première section dédiée aux stratégies créatrices des surréalistes, de l’automatisme aux jeux d’enfants. Avec « The blind man » (1925), Suzanne Duchamp (1889-1963) fait le portrait de son célèbre frère en joueur d’accordéon aveugle qui s’oppose à celui de l’artiste visionnaire. Le titre du tableau fait allusion à la revue Dada publiée à New York en 1917, prenant parti pour R. Mutt, l’auteur fictif de « Fountain », lors du scandale provoqué par le refus de présenter le ready-made proposé par Marcel Duchamp lors de la première exposition de la Société des artistes indépendants. Le tableau témoigne aussi des échanges artistiques au sein de la fratrie Duchamp. L’automatisme surréaliste représente une manière de libérer l’esprit à l’instar de l’exploration des rêves, et de remettre ainsi en question le rationalisme du monde moderne. Louant la création inconsciente, il en trouve dans le cadavre exquis, inventé par les surréalistes en 1925, une incarnation emblématique. Dans le manifeste de 1924, les surréalistes se qualifient de « modestes appareils d’enregistrement ».

Agrandissement : Illustration 7

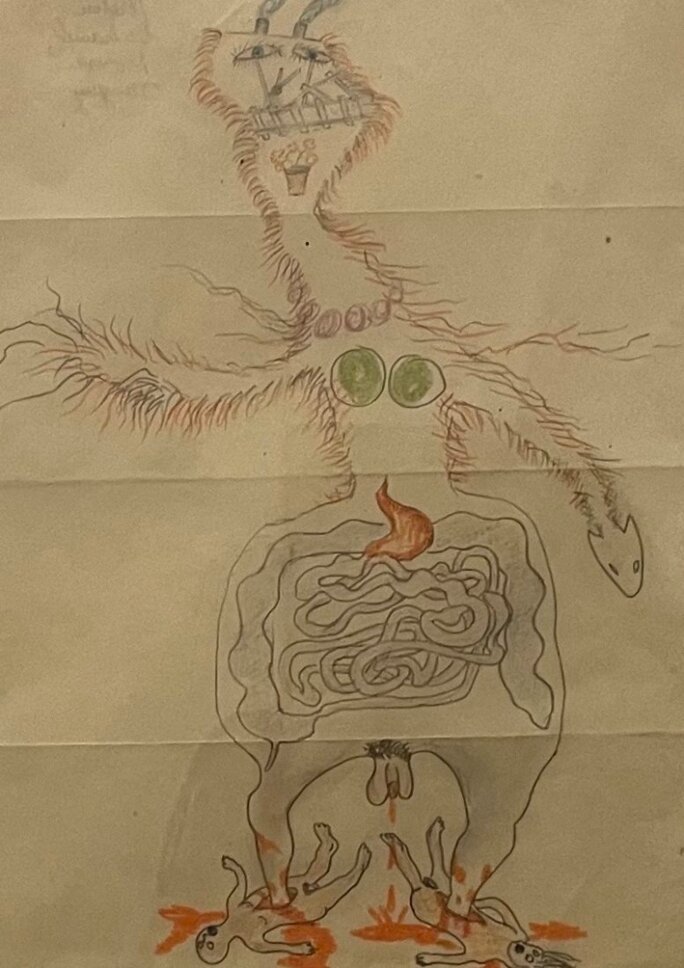

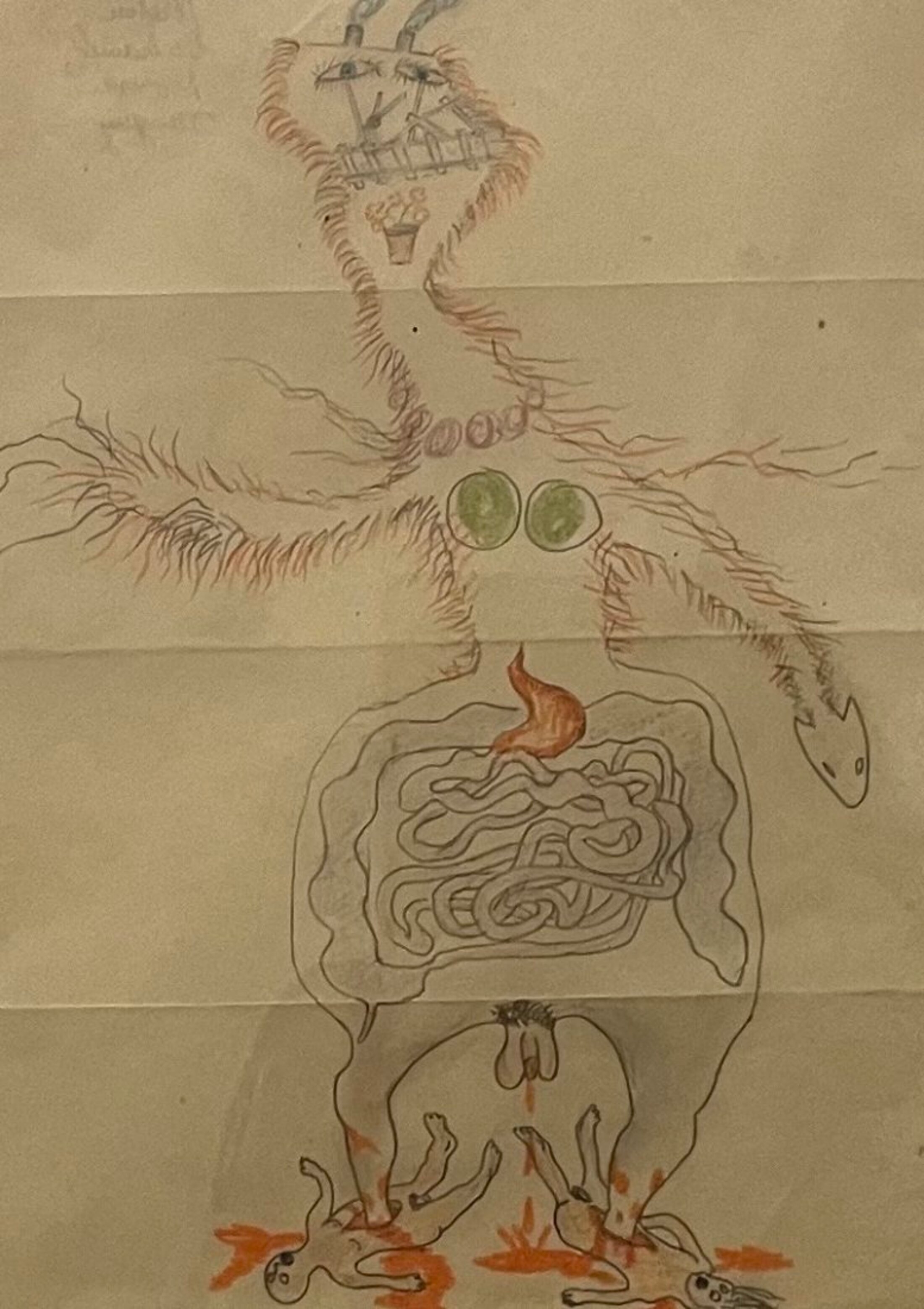

L’enfant, encore épargné par les effets de la société, possède, pour les surréalistes, une voix d’accès plus immédiate à l’inconscient que l’adulte. Ainsi, au début des années trente, les compositions poétiques effectuées à l’écriture automatique par Gisèle Prassinos, à peine âgée de quatorze ans, éveillent l’intérêt des surréalistes, son frère, le peintre Mario Prassinos, leur faisant connaitre les textes qu’elle écrit, mettant en scène la violence et la cruauté de l’enfance. Tous les deux vont inventer un langage codé, le « claude ». La jeune fille, qui faisait également beaucoup de dessins, prendra ses distances avec les surréalistes, et déclarera plus tard : « Ils m’intimidaient et me traitaient un peu comme un objet […] Quand j’y pense, ils ne me parlaient même pas directement comme à une personne à part entière […] Ce n’était pas qu’ils m’exhibaient, j’illustrais leur théorie. J’étais une preuve que l’inconscient existe, et qu’il peut fonctionner ». À partir des années quarante, la peintre belge autodidacte Rachel Baes (1912-1983) peuple son univers de petites filles à la mine inquiétante qu’elle plonge dans un monde fantasmagorique. La disparition brutale en 1940 de son amant, le nationaliste flamand Joris van Severen, semble être à l’origine de ce changement radical dans sa peinture qui la rapproche alors des surréalistes belges et français, vis-à-vis desquels elle va cependant refuser un rattachement clair.

Agrandissement : Illustration 8

Il n’y a pas d’œuvre surréaliste conservée dans les collections du MCBA. L’exposition va s’ouvrir à une définition étendue du surréalisme, le faisant commencer en 1881. Une capsule temporelle est dédiée au Grand Jeu de Reims qui, dès les premiers jours, est face à deux états du surréalisme, celui des débuts, volontiers ésotérique et anarchique, et celui de 1926 puis de 1929, proche du communisme. En 1923 à Reims, quatre lycéens : René Daumal (1908-1944), Roger Gilbert-Lecomte, Roger Vailland et Robert Meyrat, forment un groupe nommé les « Phrères simplistes », désireux de retrouver la simplicité de l’enfance. Fascinés par le mythe de l’enfant prodigue, ils s’essaient à des pratiques de recherches extrasensorielles et d’explorations télépathiques en usant de drogues. Le mouvement littéraire est bientôt rejoint par des plasticiens comme le dessinateur et poète Maurice Henry (1907-1984), le photographe Artür Harfaux (1906-1995) ou le peintre tchèque installé à Paris Joseph Sima (1891-1971).

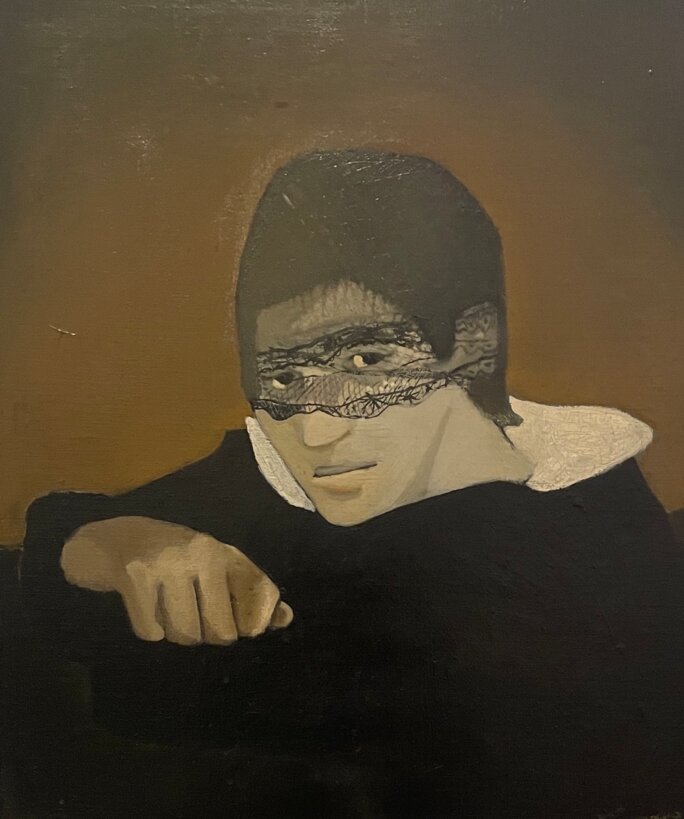

Agrandissement : Illustration 9

Ce dernier est l’auteur du « portrait de Roger-Gilbert Lecomte dit Roger Gilbert-Lecomte » exposé ici. Il faisait partie des onze portraits des membres du Grand Jeu que Sima présenta dans une exposition personnelle intitulée L’Énigme de la Face. Toute référence à un contexte social est ici exclue. L’artiste fait fi du descriptif au profit d’une intense captation de l’individu qui semble surgir des ténèbres comme s’il s’agissait d’une apparition. Sima cherche avant tout à montrer l’empreinte spirituelle du poète pour en comprendre son énigme.

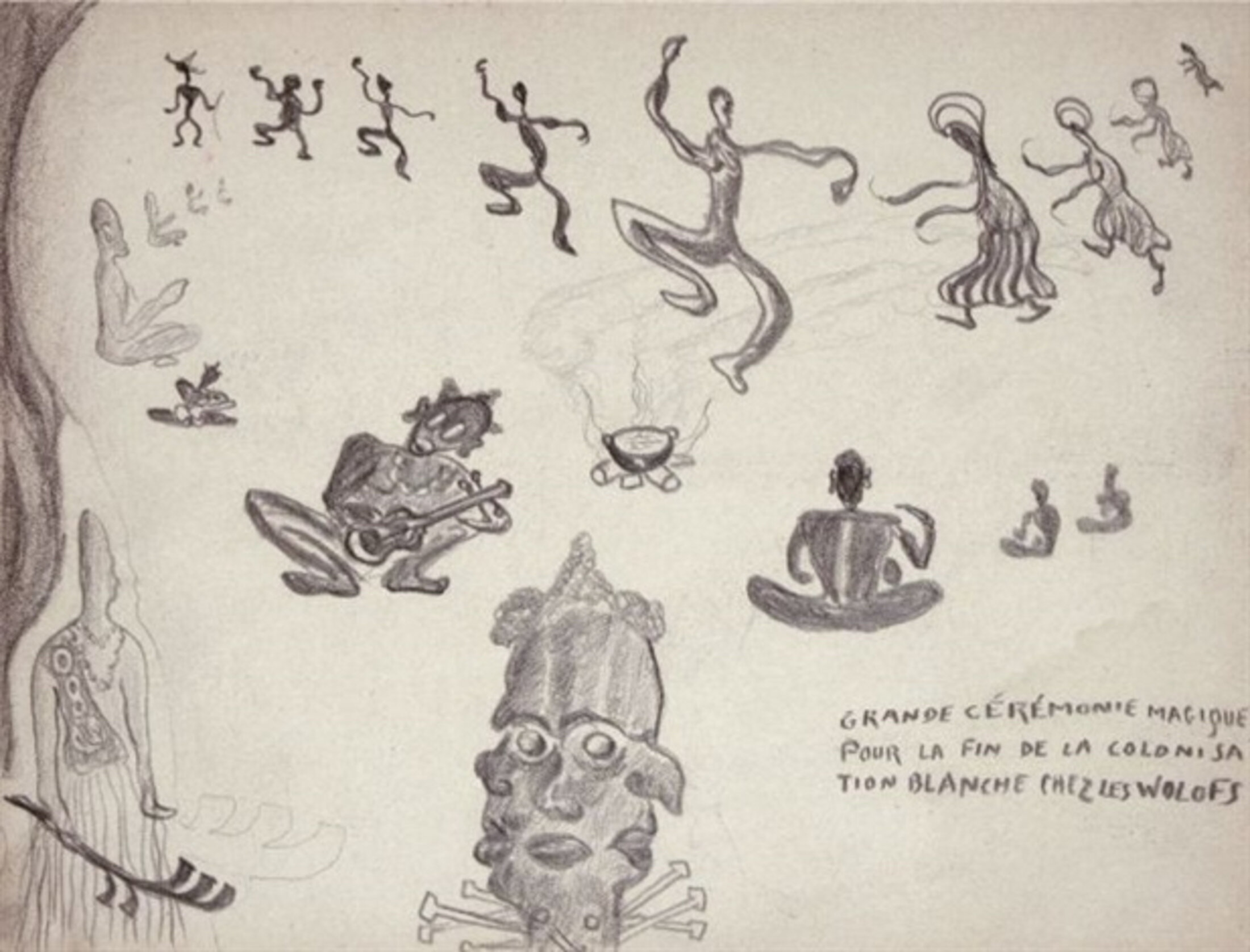

Agrandissement : Illustration 10

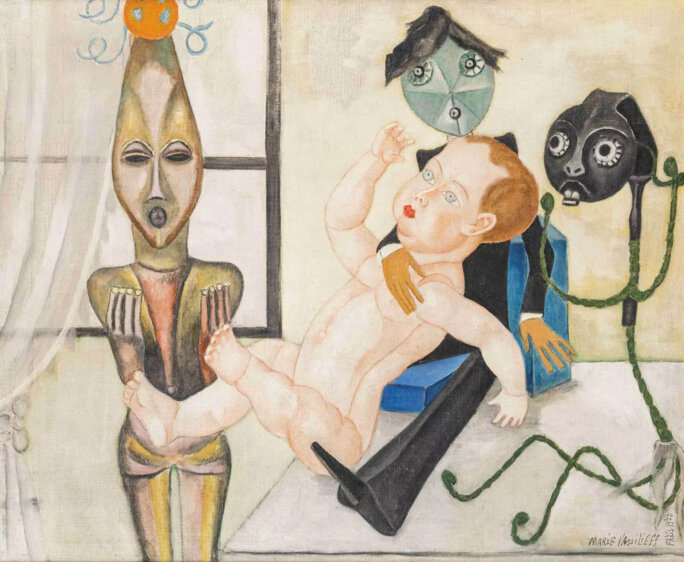

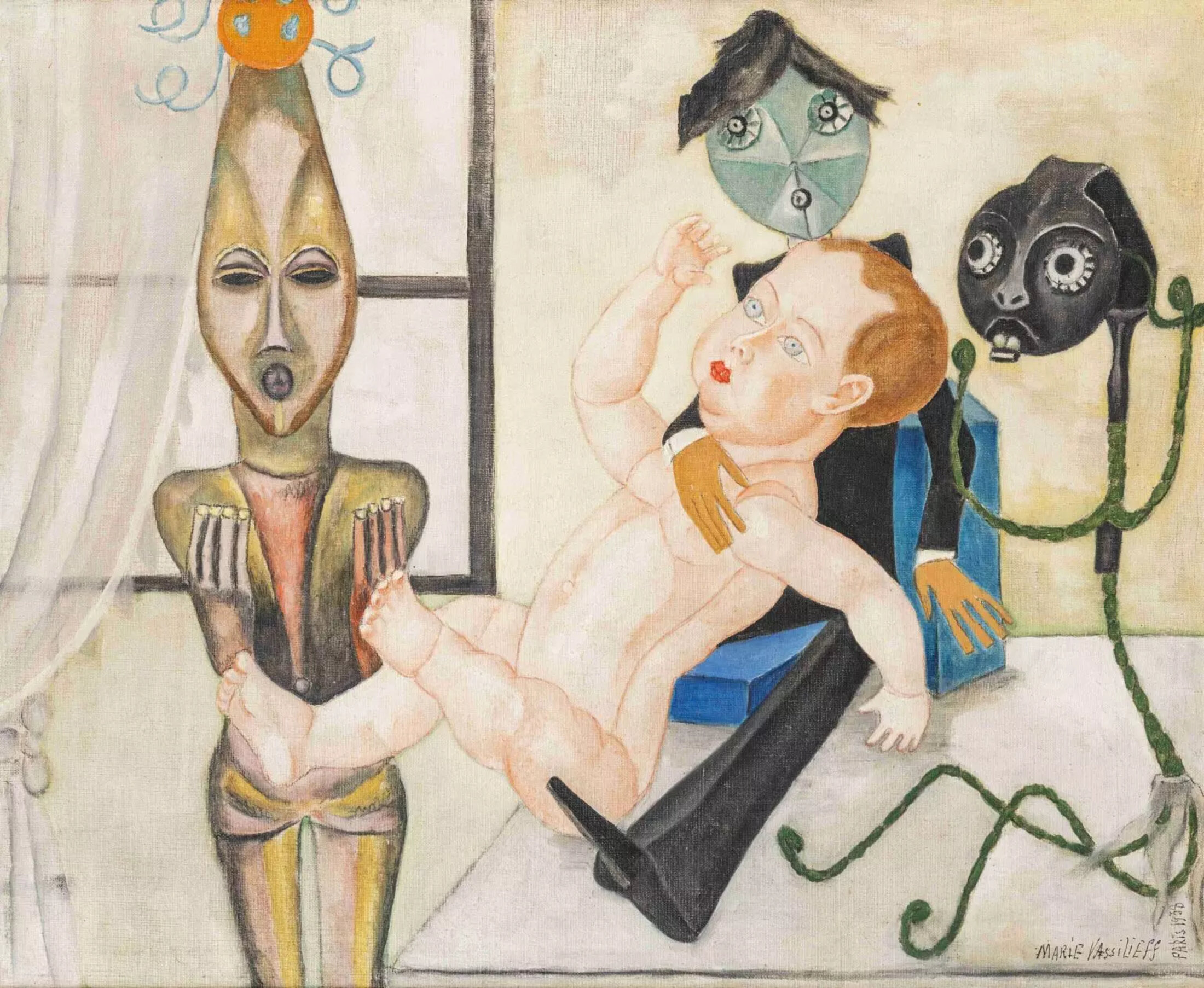

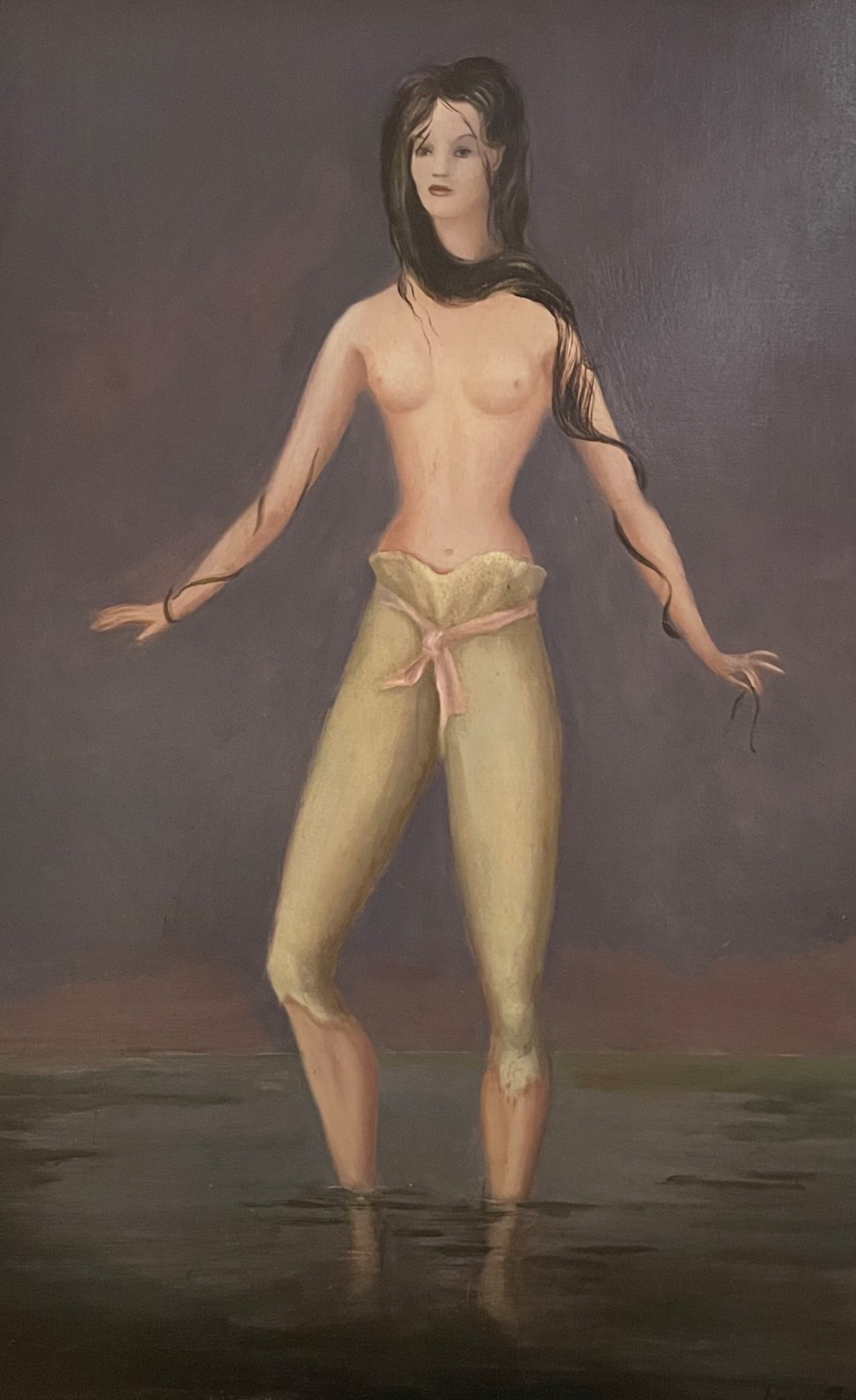

Les dessins de René Daumal sont très critiques envers la question coloniale. Convaincu de la décadence de l’Occident, il tourne en ridicule l’homme blanc dans un contexte d’expansion coloniale optimale. Le groupe va s’identifier au surréalisme avant de s’en détacher et d’exprimer leur singularité dans Le grand jeu, revue éphémère dont seuls trois numéros seront publiés. Figure incontournable de l’avant-garde parisienne, Marie Vassilieff (1884-1957) confectionne des poupées à l’effigie de son entourage dès la fin des années 1910. Ces poupées-portraits, inspirées de la tradition populaire russe, possèdent une portée symbolique. Dans le tableau « Poupées » (1938), celles représentées autour du poupon illustrent l’intérêt des modernes pour les objets d’art primitif qu’elle isole de leur contexte d’origine pour les intégrer à ses compositions qui traduisent un goût pour la mise en scène, l’artiste produisant aussi des décors de théâtre. « L’Argonaute » (1936), autoportrait idéalisé de Leonor Fini (1907-1996) n’échappe pas aux stéréotypes féminins. Cependant, si l’artiste combine son image à celle de figures fantastiques, c’est pour mieux s’approprier leur puissance. Dans un style qualifié de « réalisme irréel » par Jean Cocteau, Fini réinvente une forme de représentation héroïque.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Au cours de l’hiver 1940-41, un groupe d’artistes surréalistes fuyant l’occupation allemande se réfugie à la Villa Air-Bel[4], dans le quartier de La Pomme, sur les hauteurs de Marseille. Parmi leurs nombreuses réalisations, le « Jeu de Marseille », variante du jeu de cinquante-quatre cartes, largement inspiré des « tarots de Marseille », est sans nul doute la plus marquante. Selon le tirage au sort qui détermine la conception des différentes cartes, Victor Brauner (1903-1966) – dont deux autoportraits datés de 1948, année durant laquelle il est exclu du mouvement, sont exposés – réalise celles dédiées au philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) et à la médium genevoise Élise Müller (1861-1929), qu’il dessine en Sirène de Connaissance, connue sous le nom d’Hélène Smith à la faveur des travaux du psychologue genevois Théodore Flournoy (1854-1920). Celle-ci devient dès les années vingt une figure de fascination pour les surréalistes, si bien que même Breton s’en inspire en 1928 pour l’héroïne de Nadja.

Agrandissement : Illustration 13

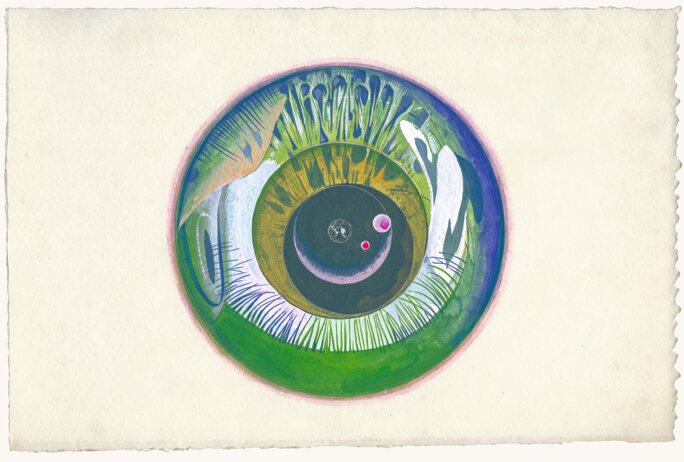

Datée de 1941, « Étude pour Hélène Smith, une des douze figures du Jeu de Marseille », montre que les couleurs traditionnelles acquièrent une dimension symbolique. Le trèfle, notamment, devient le trou de serrure noir de la Connaissance. La Reine se fait désormais Sirène, comme le Roi se fait Génie, les surréalistes cultivant l’image traditionnelle de l’artiste magicien, voyant et alchimiste. Autre pensionnaire de la villa Air-Bel, Max Ernst (1891-1976), qui a fondé avec Theodor Baargeld et Hans Arp le groupe Dada à Cologne en 1918, peint le tableau « Épiphanie (Dream landscape) » en utilisant comme point de départ le motif aléatoire des taches de Rorschach. Il trouve dans la technique de la décalcomanie une nouvelle liberté d’invention, composant ici un paysage aux allures de forêt mystique. Ce tableau est l’un des derniers que réalise le peintre avant de quitter l’Europe pour les États-Unis en 1941.

Agrandissement : Illustration 14

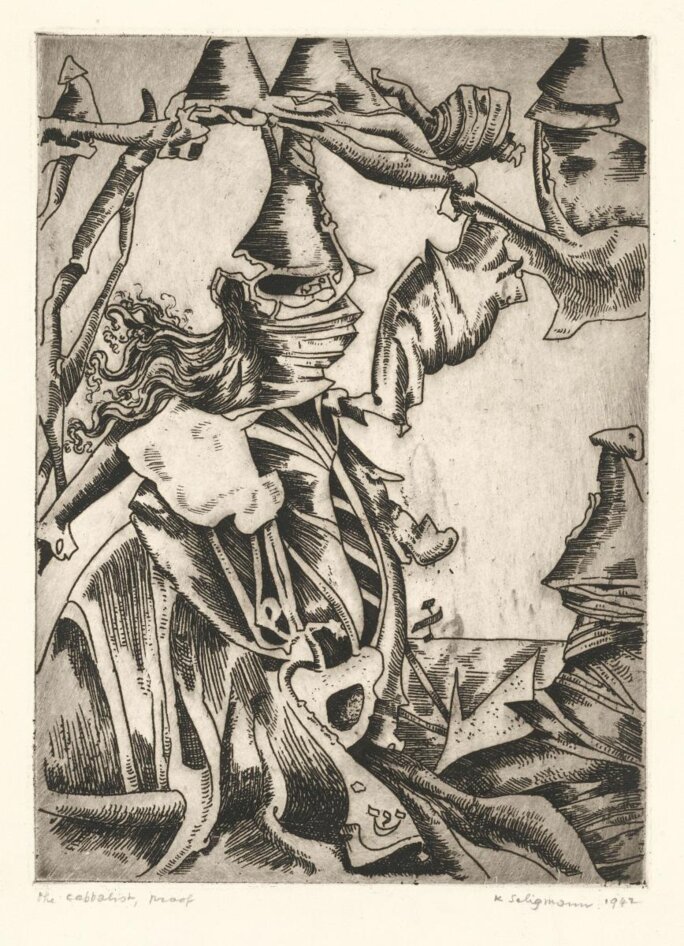

En 1930 est publié le second manifeste surréaliste. Celui-ci fait référence par deux fois à Nicolas Flamel, légendaire alchimiste français du XIVème siècle, poussant des artistes très loin dans leurs recherches dans le domaine de l’occulte, à l’image de l’artiste américain d’origine bâloise Kurt Seligmann (1900-1962), connu pour ses illustrations de troubadours médiévaux se livrant à des rituels macabres fantastiques, inspirés du carnaval de Bâle, et dont témoignent le tableau « La deuxième main de Nosferatu (The Superfluous Hand) » daté de 1938, et sans doute plus encore, « The Cabalist / The Golem » eau-forte sur vélin datée de 1942 publiée pour la première fois dans View, magazine culturel américain diffusant le surréalisme aux États-Unis. La reproduction accompagnait un article décrivant la « folie » du stoïcisme britannique face aux raids aériens allemands.

Agrandissement : Illustration 15

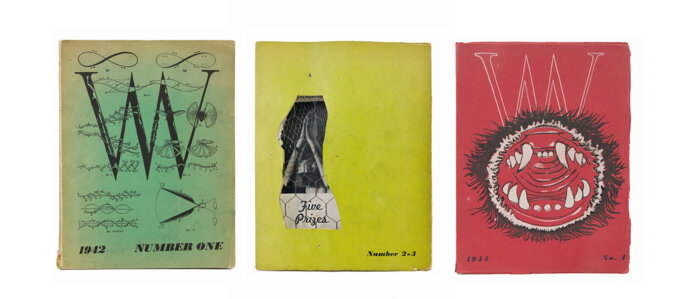

En 1941, André Breton crée à New York la revue VVV – en référence aux mots Victory, View, Veil[5] – dans le but de fédérer la communauté surréaliste en exil. Celle-ci, qui ne connaitra que quatre numéros, va avoir un impact sur la jeune scène américaine, notamment sur les artistes Mark Rothko et Jackson Pollock. De nationalité française, Breton ne peut pas être le seul directeur de la revue. Il demande au peintre surréaliste américain David Hare (1917-1992) d’en assurer la codirection. Dorothea Tanning (1910-2012), figure centrale du pendant étasunien du mouvement surréaliste, qu’elle marque notamment du couple qu’elle forme avec Max Ernst, s’installe en 1936 à New York après s’être formée à Chicago. Quelques années plus tard, elle fréquentera le groupe des surréalistes en exil. Ses peintures explorent les traumas de l’enfance et les fantasmes sexuels d’une subjectivité féminine comme le montre « My Life in the Blue Room » daté de 1943.

Agrandissement : Illustration 16

Agrandissement : Illustration 17

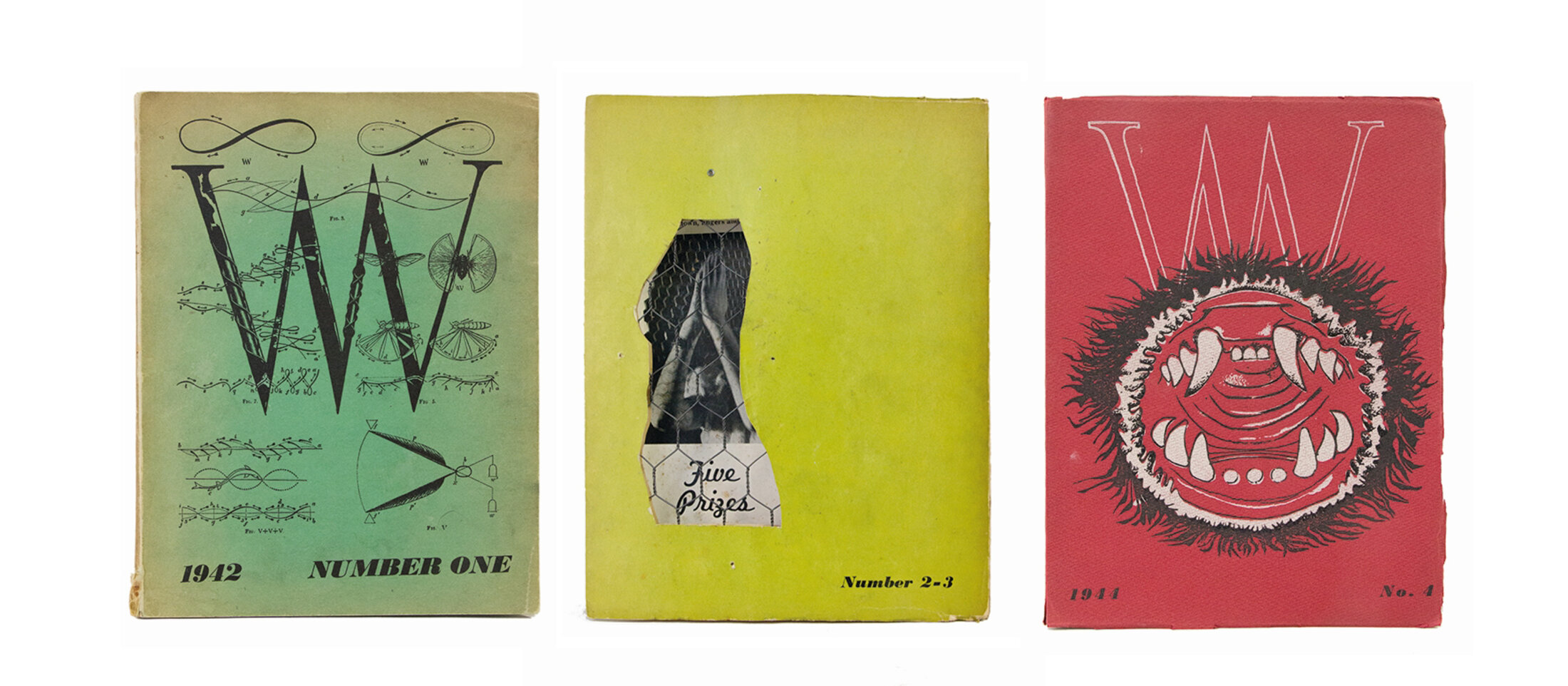

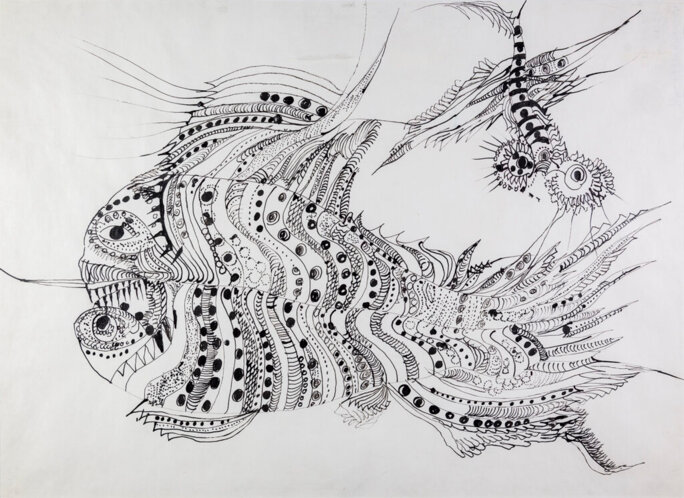

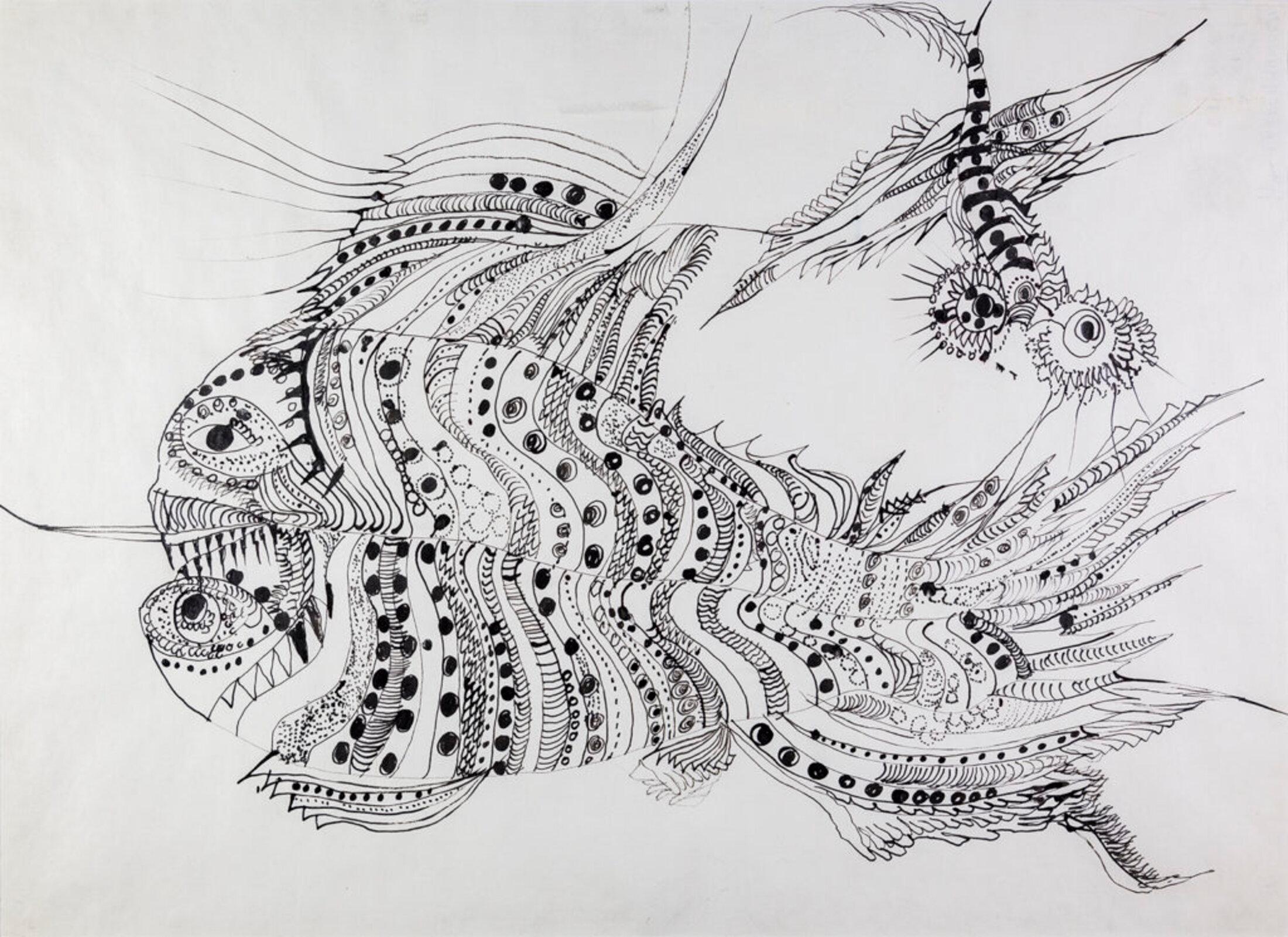

Sonja Sekula (1918-1963) et Unica Zürn (1916-1970) ont fait l’expérience de la maladie mentale, qui a largement contribué à marginaliser la réception de leur œuvre respective. La première, de père hongrois, a étudié l’art à Budapest et à Florence. Née à Lucerne en 1918, elle déménage à New York avec sa famille en 1936. Elle côtoie, à partir de 1940, certains réfugiés surréalistes, mais aussi Jackson Pollock ou Robert Motherwell, et se lie d’amitié avec John Cage et Merce Cunningham pour qui elle dessine des costumes de danse. Dans les années cinquante, ses formes biomorphiques oscillant entre surréalisme et expressionisme abstrait rencontrent un succès croissant. Sekula participe en 1951 à la légendaire exposition 9th Street Show,qui lança l’expressionisme abstrait, avec sa grande toile « Silence » qui fait le lien entre les tropes surréalistes et l’abstraction géométrique, d’une part, et le marquage gestuel de l’action painting, d’autre part. Le tableau apparait comme étant un moment de transition clef dans le modernisme américain. Forcée de rentrer en Suisse en 1955 pour soigner sa schizophrénie, elle se suicide dans son atelier de Zurich quelques semaines après son quarante-cinquième anniversaire. Unica Zürn, elle, s’installe à Paris avec Hans Bellmer, rencontré en 1953 à Berlin, sa ville natale. Bellmer va la présenter au groupe surréaliste, notamment André Breton, Meret Oppenheim, Max Ernst et Marcel Duchamp. Elle se distingue par ses talents de dessinatrice. Les crises successives de Zürn et ses nombreux séjours en institution psychiatrique, témoignent de la place de plus en plus grande qu’occupent la maladie mentale et la schizophrénie dans sa vie. Elle se suicide en 1970.

Agrandissement : Illustration 18

Agrandissement : Illustration 19

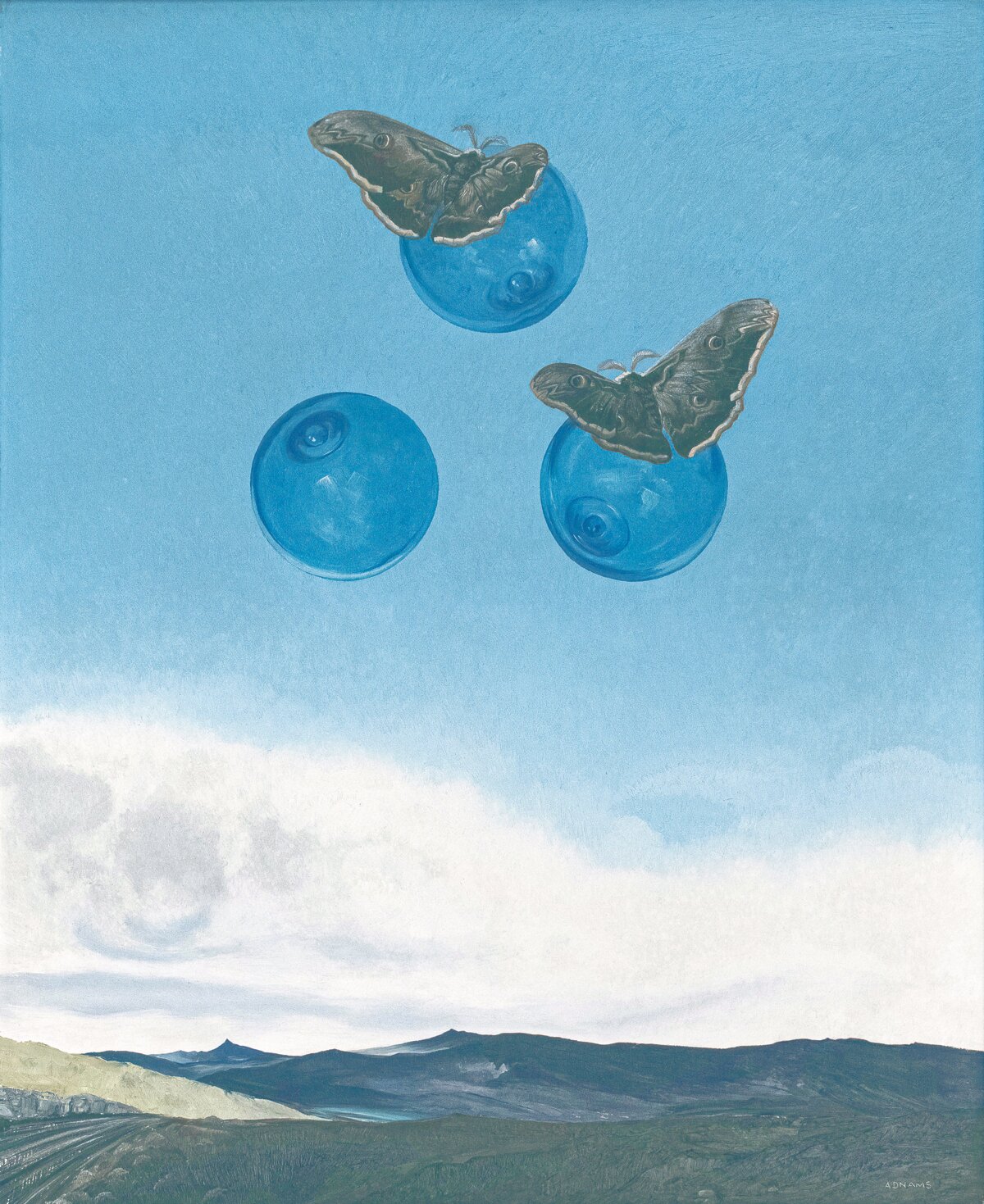

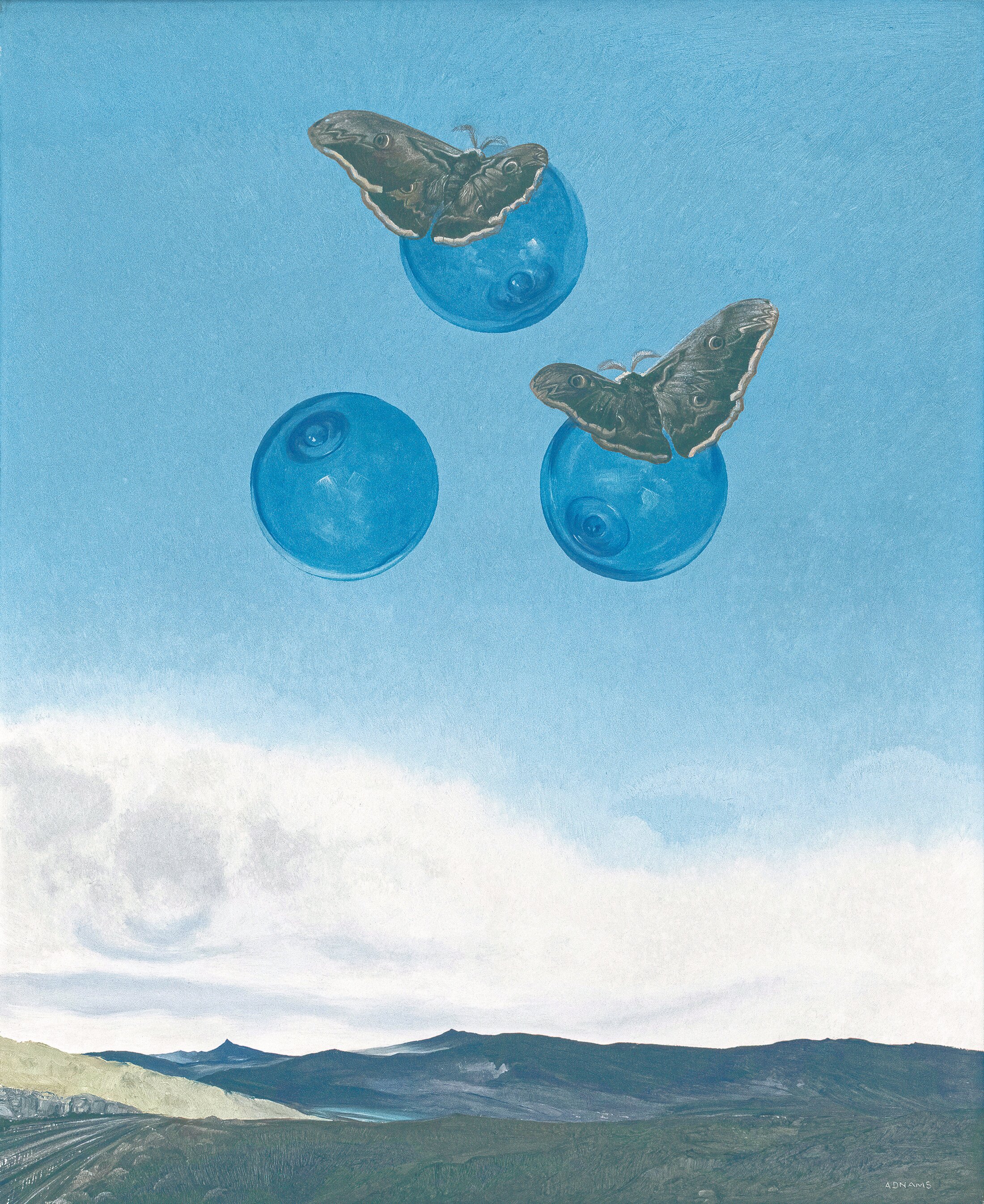

Le deuxième étage, qui clôt l’exposition, est consacré aux héritiers du surréalisme, artistes d’aujourd’hui inventant des formes nouvelles pour témoigner d’un monde en profonde mutation, à l’image de l’artiste française Anne Le Troter dont les trois bancs racontent l’histoire d’une personne née sans sexe. « Le pornoplante » (2021-24) fait le récit d’une transmutation de l’humain vers le végétal via l’exposé érotique et haut en couleur d’une érection qui, suivant le cycle de la nature, grandit au soleil et tombe à l’automne. Tandis que l’artiste vaudoise Maëlle Gross, qui s’intéresse l’histoire de la sorcellerie et ses liens avec le féminisme, reconsidère ici la figure d’Élise Müller que les surréalistes avaient associée à une clairvoyante délirante pour mieux se l’approprier. Les huit artistes présentés ici affirment leur croyance dans la toute-puissance du conte, dans sa portée poético-politique. À l’instar de Pierre Molinier, Valentine Hugo, Gladys Hynes ou René Magritte, présents un étage plus bas, ils célèbrent l’omniprésence de l’érotisme, expriment leur fascination pour la frontière entre le visible et l’invisible. L’exposition « Surréalisme. Le grand jeu » a été conçue comme un grand paysage, un exercice de réconciliation entre le réel et l’imaginaire.

Agrandissement : Illustration 20

Agrandissement : Illustration 21

[1] André Breton, Poisson soluble, Éditions du Sagittaire, Éd. Simon Kra, Paris, 1924. Voir Guillaume Lasserre, « Cent ans de surréalisme (I) », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 21 juin 2024, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/210624/cent-ans-de-surrealisme-i

[2] Au pied de la gare de Lausanne, Plateforme 10 accueille sur son site les 3 musées cantonaux vaudois du mudac, de Photo Elysée et du MCBA ainsi que les collections des fondations Toms Pauli et Félix Vallotton.

[3] Sauf mention contraire les citations sont extraites du dossier de presse de l’exposition Surréalisme. Le Grand Jeu

[4] La villa est louée par le journaliste américain Varian Fry, représentant de l’Emergency Rescue Committee (« Comité américain de secours ») ayant pour mission de permettre à toute personnalité artistique, politique ou scientifique, sous les menaces de l'application de l'article 19 de la convention d'armistice stipulant de livrer aux Allemands de tous les étrangers déclarés « poursuivis et indésirables », de quitter le territoire français. Voir Varian Fry et les candidats à l'exil. Marseille 1940-1941, Arles, Actes Sud, 1999.

[5] Tirés d’un de ses textes « Victory over the forces of regression, View around us, View inside us […] the myth in process of formation beneath the Veil of happenings » (« La victoire sur les forces de la régression, la vue autour de nous, la vue en nous […] le mythe dans le processus de formation sous le voile de ce qui se passe ».)

Agrandissement : Illustration 22

« Surréalisme. Le grand jeu » - Commissariat de Juri Steiner, Directeur, MCBA, Pierre-Henri Foulon, Conservateur art contemporain, MCBA. Assistés pour l’exposition de : Paolo Baggi, Collaborateur scientifique externe, et pour la publication de : Eleonora Del Duca, Collaboratrice scientifique, Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Publication : Pierre-Henri Foulon, Juri Steiner (ed.), Surréalisme. Le Grand Jeu, avec des textes de Paolo Baggi, Gorge Bataille, Boris Bergmann, Pierre-Henri Foulon, Susan Laxton et Juri Steiner, (FR), Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne & Scheidegger&Spiess, Zürich, 2024.

Du mardi au dimanche de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu'à 20h. Jusqu'au 25 août 2024.

Musée cantonal des Beaux-Arts

Place de la Gare 16

CH - 1003 LAUSANNE

Agrandissement : Illustration 23