Agrandissement : Illustration 1

À Arles, le Magasin Électrique fait partie de ces bâtiments rescapés de la démolition de l’ancien parc des ateliers SNCF qui firent les beaux jours des Rencontres photographiques. Il compte aujourd’hui parmi les espaces d’expositions temporaires de la Fondation LUMA, se tenant presqu’au pied de la tour de Gehry qui l’abrite. Cet écrin désormais tempéré accueille actuellement l’exposition « Judy Chicago: Herstory », vaste rétrospective de l’artiste féministe américaine, huit ans après « Why not Judy Chicago ?[1] », la première exposition institutionnelle en France que lui consacrait le Capc musée d’art contemporain de Bordeaux. Version réduite de celle présentée au New Museum de New York en début d’année, l’exposition arlésienne revient sur soixante ans de création de cette artiste majeure, co-fondatrice avec Miriam Shapiro du Feminist Art Program au California Institute of Arts (CalArts) en 1971. C’est par une sorte de couloir succédant à l’entrée que l’on entre dans l’exposition, couloir dont le mur interne est entièrement occupé par son « Autobiography of the Year », (1993-1994), série de cent-quarante dessins servant de baromètre à l’état mental de Judy Chicago dont on peut suivre l’évolution de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour. Réalisé à une période extrêmement difficile pour l’artiste en proie à une dépression et au doute alors qu’elle vient de déménager à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, elle se tourne, comme moyen thérapeutique, vers une méthode de dessin impulsive exprimant ses sentiments personnels par la couleur. Cette mise à nu inaugurale fait d’emblée entrer le visiteur dans son intimité.

Agrandissement : Illustration 2

Judith Sylvia Cohen voit le jour à Chicago en 1939, fille de Mary Cohen, danseuse, qui va encourager ses enfants à suivre leurs goûts artistiques, et d’Arthur Cohen, militant syndicaliste marxiste. Elle commence ses études à The Art Institute of California San Diego avant de poursuivre en Beaux-Arts à L’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) d’où elle est diplômée en 1964. « Lorsque je suis sorti de l'école, j'étais complètement préoccupé par ma lutte pour me faire une place dans l'environnement résolument macho du sud de la Californie, ce qui impliquait – entre autres choses – d'essayer de fusionner mon imagerie naturellement biomorphe et centrée sur la femme (que mes professeurs de peinture masculins méprisaient) avec le langage d'art abstrait qui était dominant[2] » explique-t-elle. Elle va participer à la tendance artistique des années soixante appelé Los Angeles Look, qui s’apparente à la pratique populaire de customisation de voitures et de planches de surf.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

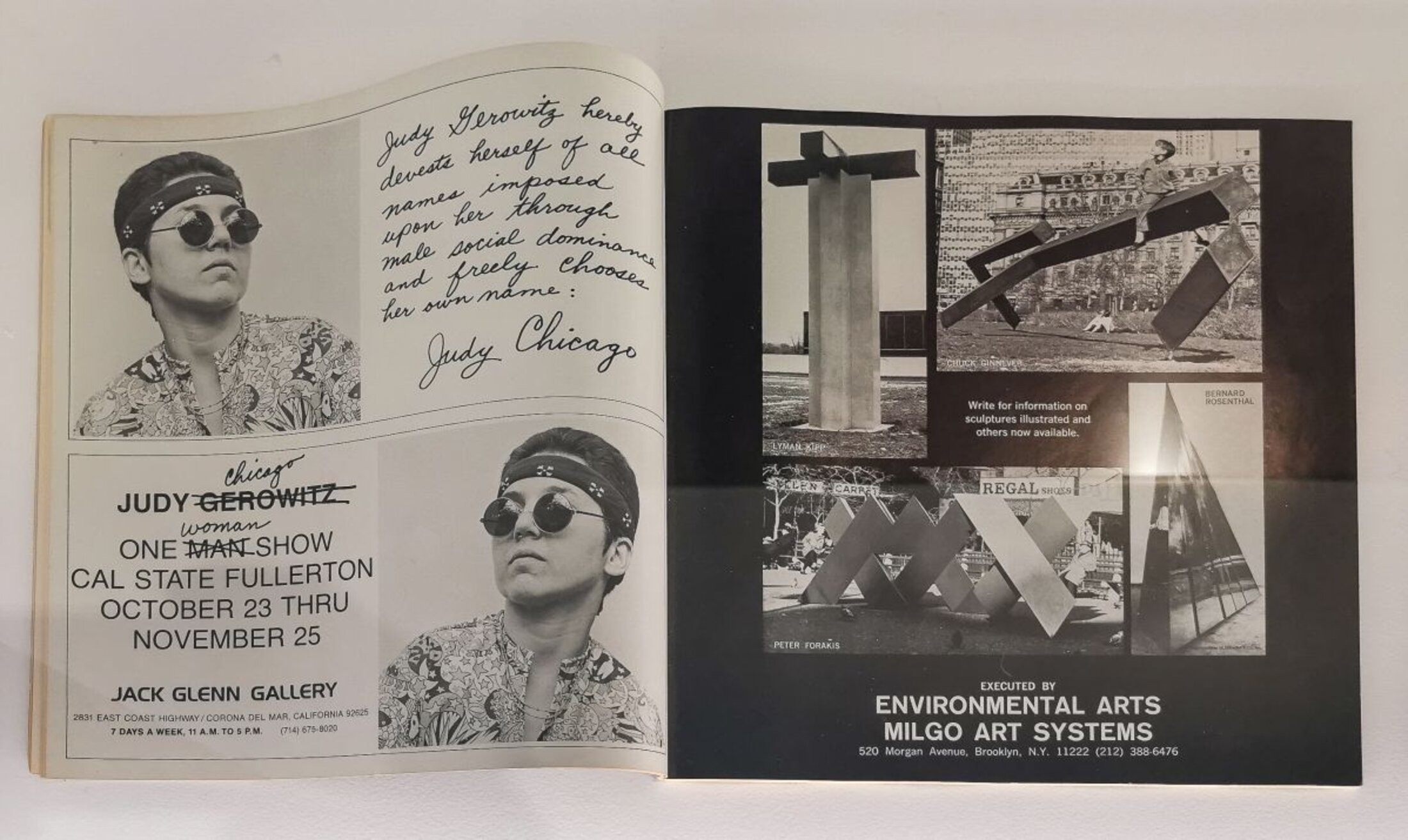

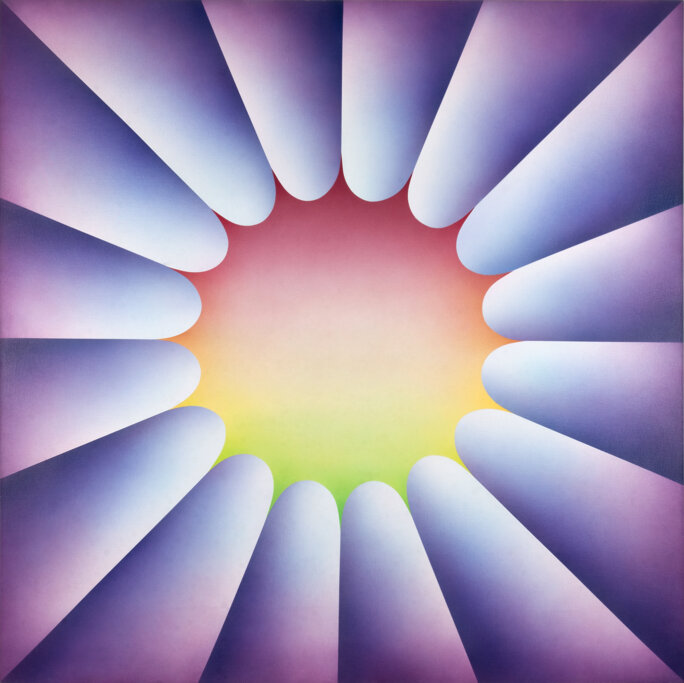

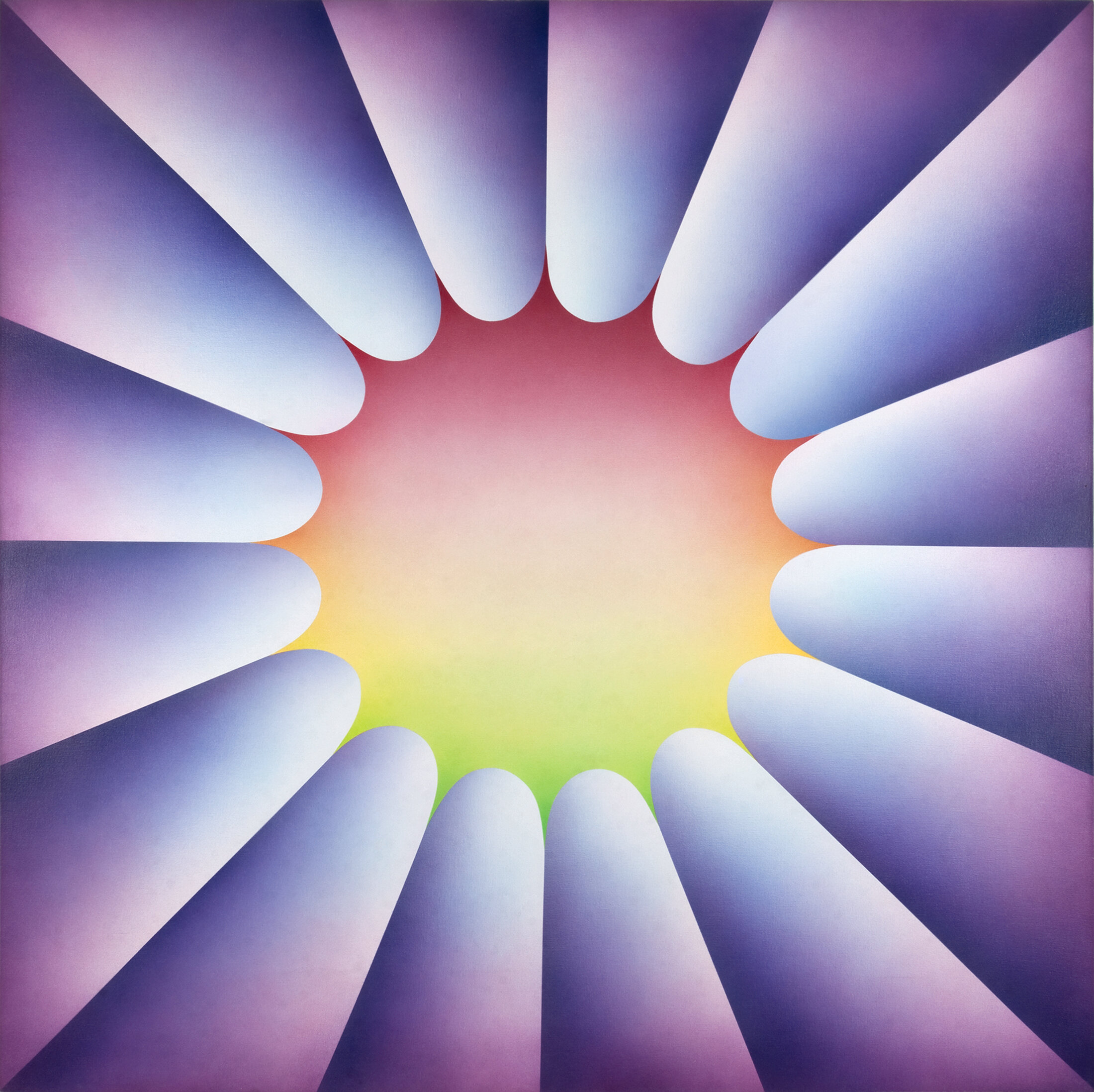

Les peintures de la série « Pasadena Lifesavers » (1969-1970) présentent chacune quatre formes circulaires peintes à l’aérographe[3] sur des feuilles d’acrylique brillantes. Les finitions méticuleusement appliquées et les teintes lumineuses et dégradées des peintures vont poser les bases esthétiques de son travail à venir. Car elle a très vite compris que la scène artistique de Los Angeles n’a pas de place pour sa sensibilité féminine. Ainsi, si les méthodes et les matériaux qu’elle utilise s’alignent sur le style Look, elle développe une imagerie signifiant ses expériences en tant que femme : des sensations émotionnelles et corporelles traduites en formes et en couleurs. En 1970, elle prend officiellement le nom de Judy Chicago, abandonnant celui de son premier mari, Gerowitz, décédé sept ans auparavant, et se libère ainsi de toute attache masculine. La pleine page dans Artforum qui annonce son exposition personnelle à la Jack Glenn Gallery va aussi être l’occasion d’officialiser, non sans humour, son nouveau statut dans le monde de l’art : « Judy Gerowitz se dépouille par la présente de tous les noms qui lui sont imposés par la domination sociale masculine et choisit librement son propre nom : Judy Chicago ».

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Un art minimaliste customisé

Entre 1964 et 1973, Judy Chicago réalise plusieurs séries de dessins, peintures et sculptures dans lesquelles elle explore la couleur à travers un vocabulaire géométrique. Elle reçoit très tôt une formation de ce qu’elle nomme les « arts machistes » comprenant la construction navale, la carrosserie et commence la série des « Hoods » (1964-1965), qui trahit sa fascination pour les procédés industriels, les formes préfabriquées et la culture automobile dans le sud de la Californie. Des capots de voiture produits en série sont recouverts d’une composition symétrique colorée réalisée à partir de peinture pour carrosserie automobile à l’image de « Birth hood » (1965-2011), présentant des motifs à la fois biomorphes et minutieusement décoratifs. Consciente de l’association du minimalisme avec la gravité masculine – accentuée par le capot qu’elle décrit d’ailleurs comme « le plus masculin des objets » –, elle enrichit ces formes industrielles léchées d’une palette de tons pastel ou acidulés. L’exposition suggère que cet ensemble doit être compris comme une « mise en cause prémonitoire des liens stylistiques entre le minimalisme et des personnalités masculinistes ».

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

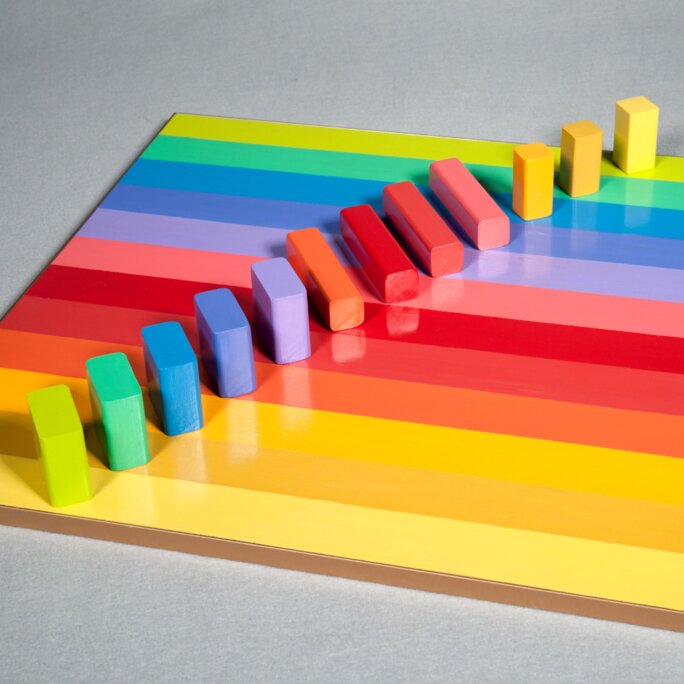

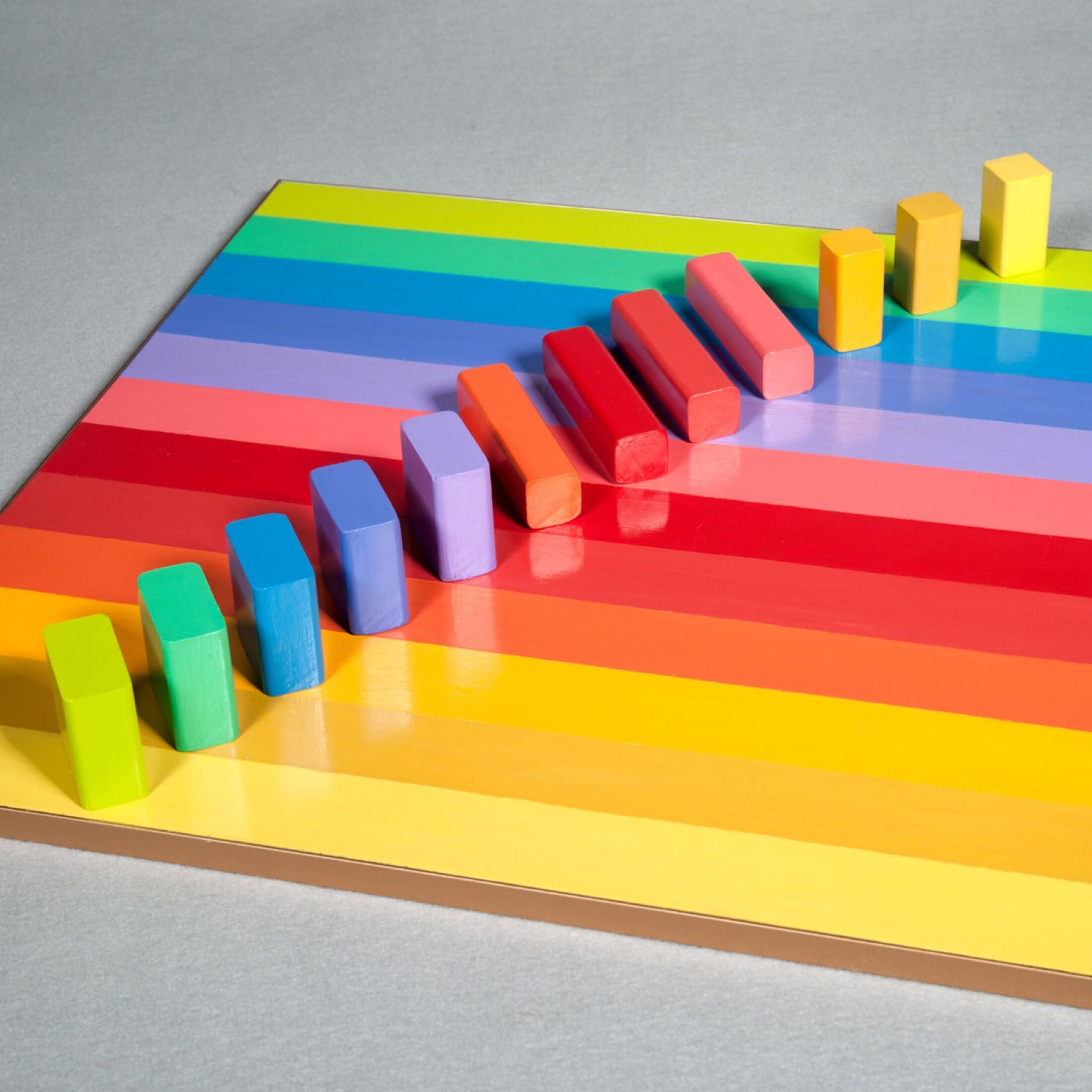

Portant le nom du chanteur de soul des années soixante Wilson Pickett, « Rainbow Pickett » (1965-2021) fait partie des installations sculpturales de la taille d’une pièce créées pour sa première exposition personnelle à la Galerie Rolf Nelson de Los Angeles en janvier 1966. La sculpture originale[4] a également été présentée la même année au Jewish Museum de New York, dans le cadre de l’exposition fondamentale « Primary sculptures »,qui a consacré l’art minimaliste au sein du monde de l’art new-yorkais. Parmi les quarante-deux artistes américains et britanniques exposés, on compte seulement trois femmes. Minoritaire, Judy Chicago se voit en outre utilisée comme point de comparaison entre les côtes Est et Ouest. L’exubérance de la couleur et le soin particulier apporté à la finition, en plus de l’iconographie explicitement féministe, lui valent d’être rangée dans le style « Finish Fetish[5] » et la disqualifient face à des artistes comme Donald Judd ou Robert Morris. L’œuvre est néanmoins saluée par l’éminent critique d’art Clement Greenberg. Chicago participe de cette esthétique « Finish Fetish » au sein d’un groupe d’artistes californiens composé de John McCracken, Ron Davis, Robert Irwin, Craig Kauffman, Larry Bell, Ken Price, Ed Ruscha et James Turrell.

Agrandissement : Illustration 9

Pour Judy Chicago le minimalisme n’est pas juste une phase et le changement de direction dans son travail après 1973 n’est pas aussi brutal qu’on voudrait le laisser croire. Il s’agit plutôt d’un processus graduel qui s’étale sur plusieurs années, l’artiste l’ayant intégré dans son travail ultérieur. À partir du milieu des années soixante, elle s’intéresse aux jeux de société pour mieux les subvertir et les parodier. La plupart de ces jeux sont conditionnés à une question de hiérarchie, de compétition et de guerre. Aux échecs, les plus petits pions sont consommables et la partie se termine lorsque le roi est mort. Chicago crée le « Multicolor Rearrangeable Board Game » en 1965. Il se compose de sculptures en blocs de couleur arc-en-ciel en deux tailles, une pour la compétition sur table et une autre en tant que sculpture publique autonome. De manière significative, les conservateurs et les collectionneurs de ces œuvres sont libres d’organiser les blocs comme bon leur semble. « Moving Parts » (1967/2022) contient treize pièces acryliques mobiles qui capturent et réfractent des couleurs brillantes à travers leurs formes cylindriques. Posées sur un plateau en miroir, les pièces polymorphes et érotiquement suggestives semblent s’étendre dans plusieurs directions, créant l’illusion de plans qui se chevauchent. « Moving Parts » prolonge un peu plus le geste féministe de Chicago en intégrant la couleur dans l’expérience perceptuelle, plutôt qu’elle ne soit imposée à une surface.

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

La sensualité des nuages

Après s’être formée à la pyrotechnie, Judy Chicago entame sa série de performances « Atmosphere » en 1969. Des nuages de fumée colorés, créés au moyen de machines à fumée, feux d’artifice ou feux de signalisation routière, forment des moments aussi saisissants que fugaces, documentés par des films et des photographies. Ainsi, les épais nuages de fumée du sensuel et hypnotique « Purple Atmosphere » (1969) jaillissent des paysages de Santa Barbara, effaçant toute distinction entre ciel et mer. Entre 1969 et 1974, l’artiste réalise treize performances connues sous le nom de « California Atmosphere ». Celles-ci sont présentées dans des environnements à la fois naturels et architecturaux, autour de Los Angeles et en Californie du sud. Avec ses premières œuvres dynamiques, Judy Chicago active le paysage à travers un usage expressif de la couleur, proches de ses sculptures minimales mais sous une forme plus libérée. Cette série de performances originales marque pour l’artiste le moment de transition. Les œuvres en fumée plus tardives de Judy Chicago intègreront des performeuses aux corps nus, souvent peints, évocations d’anciennes figures de déesses. Le 1er juillet dernier, l’artiste présentait, du haut de ses 85 ans, « A homage to Arles », sa première smoke sculpture immersive réalisée en Europe.

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Avec la série des « Great Ladies » (1973), l’artiste souhaite rendre visible les femmes trop souvent exclues du récit historique. Elle représente ainsi Christine de Suède, Virginia Woolf, Marie-Antoinette, et d’autres, dans des images abstraites et colorées. La série annonce « The Dinner party[6] » (1974-1979), son œuvre la plus célèbre, évoquée ici par un ensemble de dessins préparatoires, une immense photographie et une vidéo. Il s’agit d’une sculpture colossale composée de trente-neuf assiettes méticuleusement conçues, installées sur une table triangulaire somptueusement décorée de broderies, l’ensemble reposant sur une base de tuiles sur lesquelles sont inscrits les noms des 998 femmes historiques ou mythologiques célèbres d’hier et d’aujourd’hui. Elles répondent impérativement à un ou plusieurs des critères suivants : ont-elles apporté quelque chose de précieux à la société, ont-elles essayé d’améliorer les conditions des femmes, et leur travail ou leur vie était-il un exemple d’aspects importants de l’histoire des femmes ou incarnaient-elles un modèle égalitaire ? Broderies et céramiques, les matériaux employés renvoient aux ouvrages féminins, souvent domestiques, perçus comme bien moins précieux que les Beaux-arts, en particulier la peinture. L’installation est loin de faire l’unanimité. Elle est même taxée de pornographique. « The Dinner Party est devenu l’œuvre que tout le monde voulait voir et que personne ne voulait montrer », surtout pas les musées et les institutions officielles, résume parfaitement Judy Chicago dans un entretien accordé pour l’exposition arlésienne. « Les gens ont commencé à s'organiser dans le monde entier pour faire venir 'The Dinner Party' dans leur ville, et il a fait cette énorme tournée alternative dans seize lieux et six pays sur trois continents, totalisant plus d'un million de visiteurs, ce qui a en quelque sorte fait exploser ce mythe sur le public restreint et élitiste de l’art contemporain. J’ai appris énormément sur le pouvoir potentiel de l’art ».

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

La cité des femmes

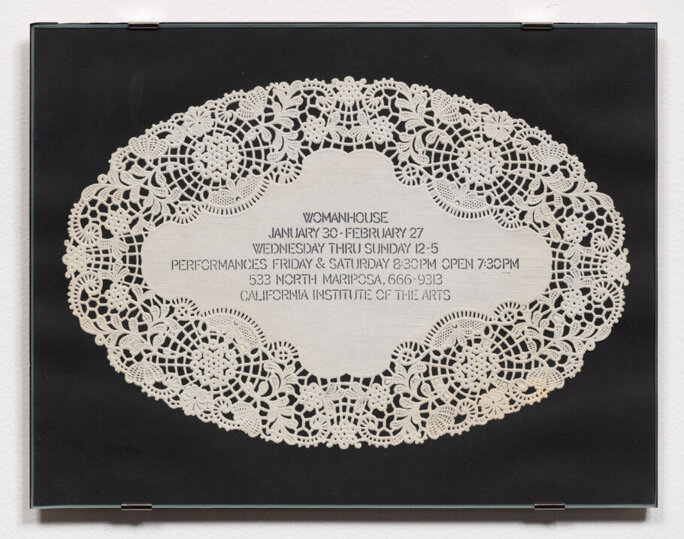

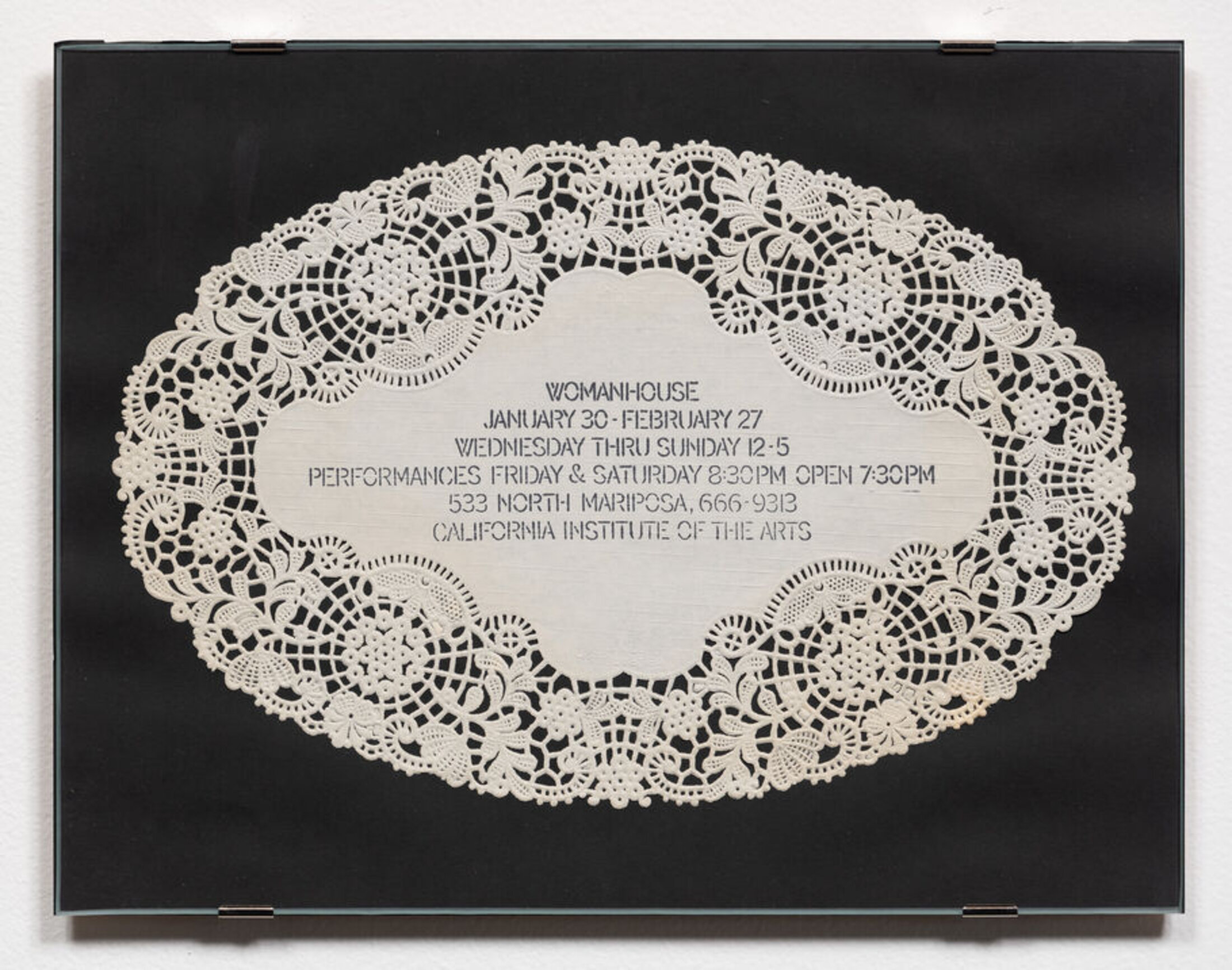

Un ensemble de documents introduit l’ambitieux projet d’exposition « Womanhouse » qui commence le 8 novembre 1971, en lien avec le Feminist Art Program (FAP) créé un peu plus tôt la même année avec Miriam Shapiro à CalArts et basé sur le programme expérimental que Judy Chicago avait lancé au Fresno State College en 1970. Ce programme révolutionnaire est l’un des premiers aux États-Unis à proposer un cours d’histoire de l’art entièrement féminin, enseigné par des femmes pour des femmes. « Womanhouse » est le point culminant de cette première année du FAP. Il va impliquer plus d’une vingtaine d’étudiantes à la transformation d’un manoir abandonné au 533 Mariposa Street à Hollywood, comptant dix-sept pièces en un espace d’exposition. Le principal objectif est de construire un environnement féminin, de présenter des modèles féminins positifs et de permette aux étudiantes d’exprimer leur point de vue et leur expérience personnelle en tant que femmes évoluant dans une communauté artistique à dominante masculine. Du 30 janvier au 28 février 1972, la maison est ouverte au public qui peut visiter les différentes pièces et assister à des performances. Le FAP périclite en 1974 en raison du départ un an plus tôt de Judy Chicago, mais il va fortement marquer le monde de l’art, faisant progresser de manière significative la visibilité et la reconnaissance des femmes artistes et de leurs perspectives uniques, tout en modifiant la nature de l’enseignement de l’art.

Agrandissement : Illustration 16

Agrandissement : Illustration 17

Agrandissement : Illustration 18

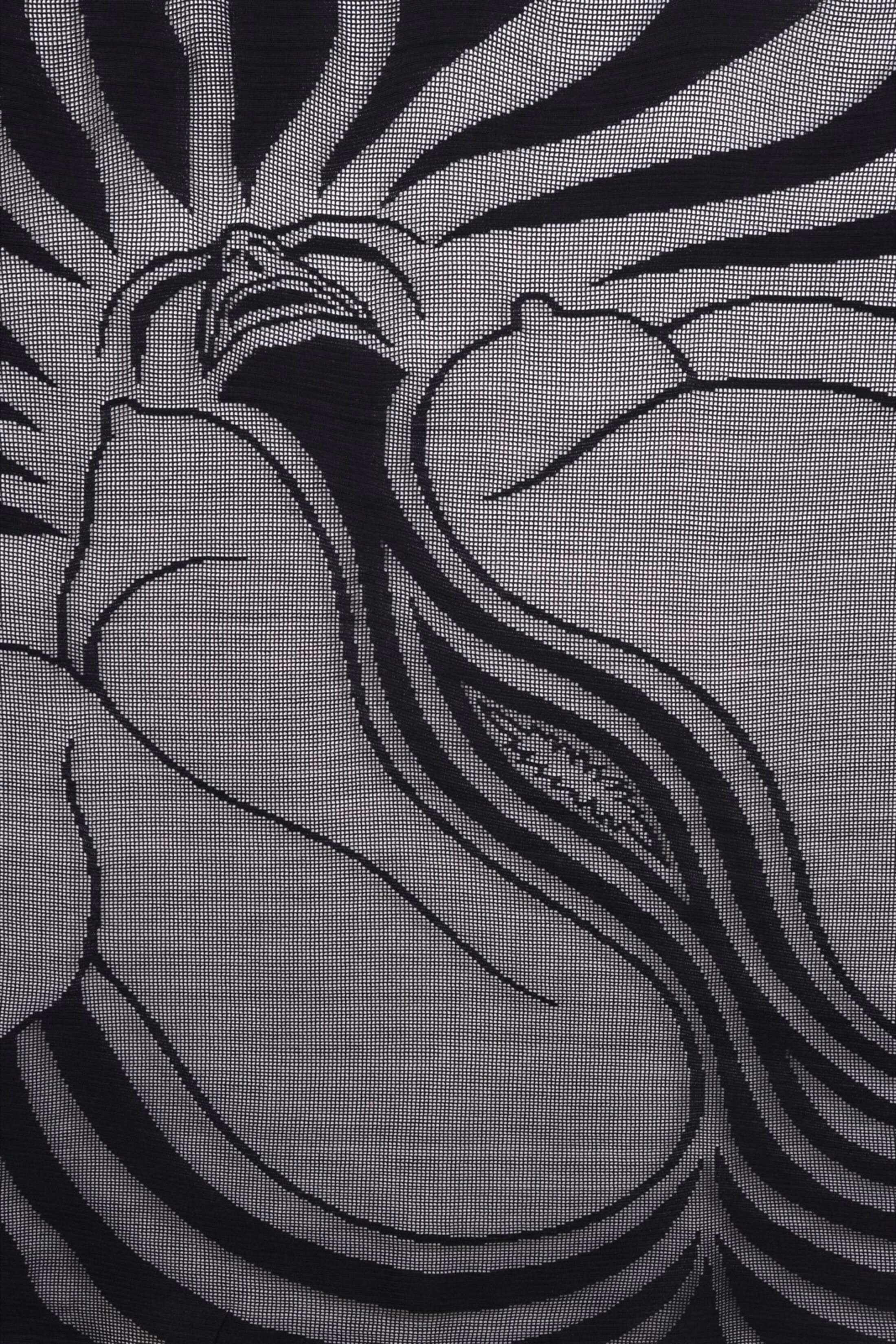

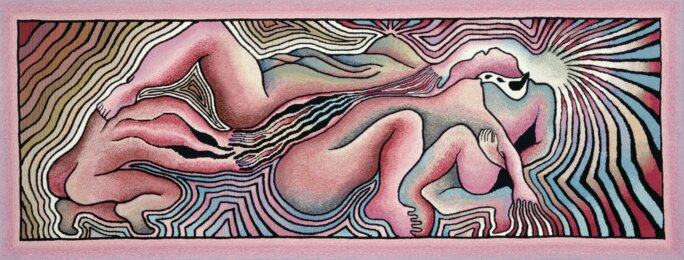

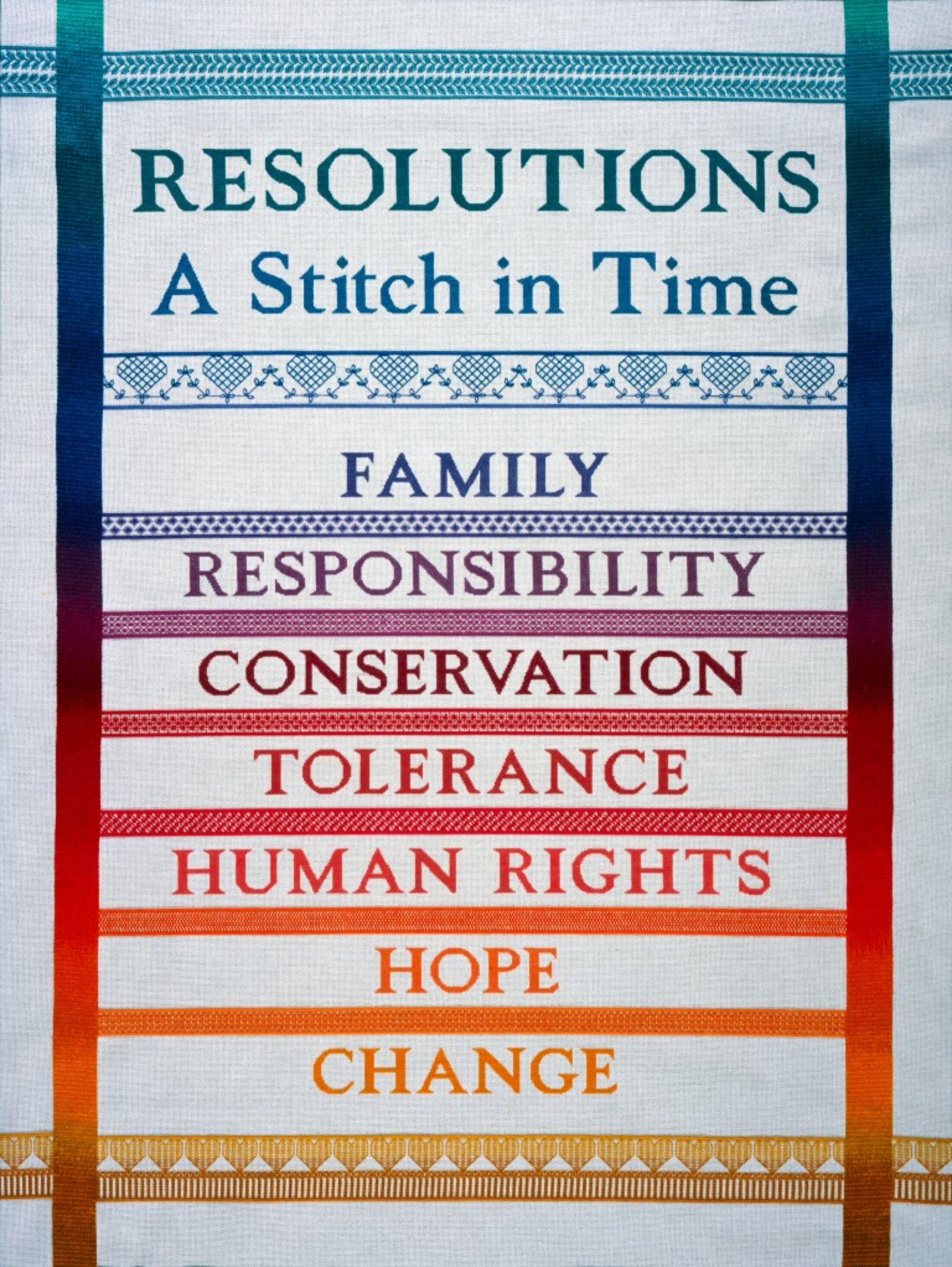

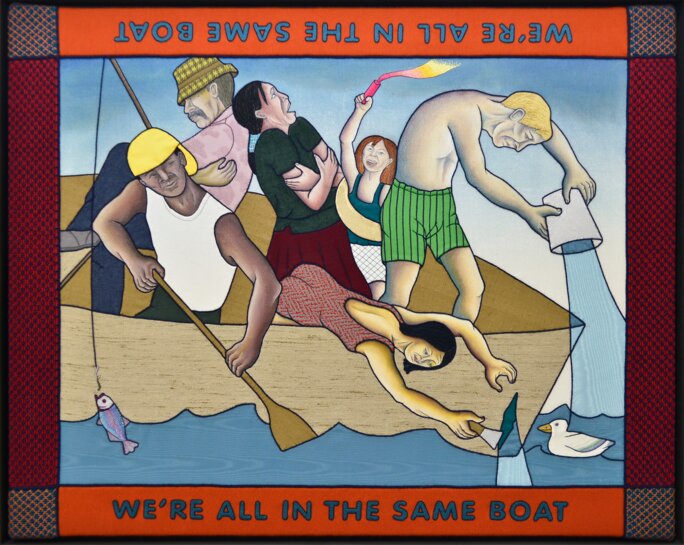

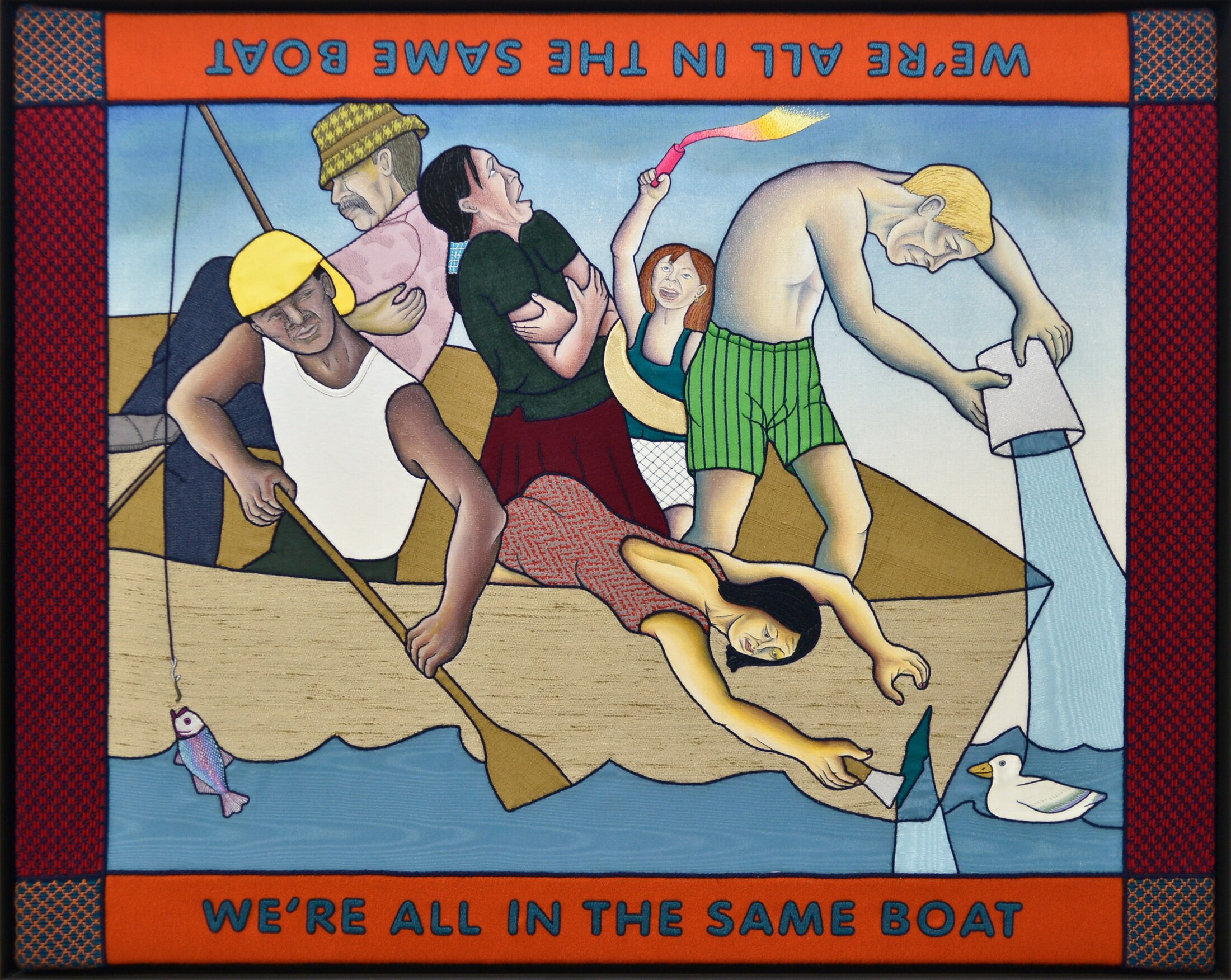

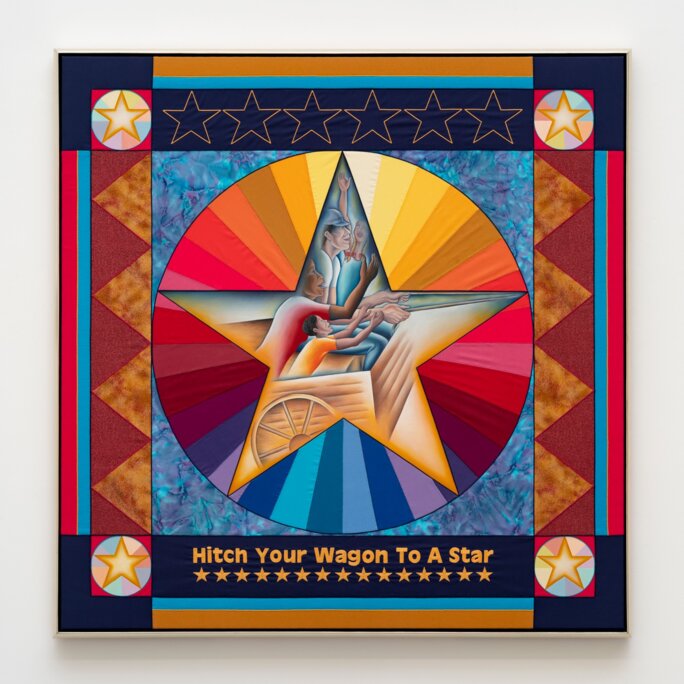

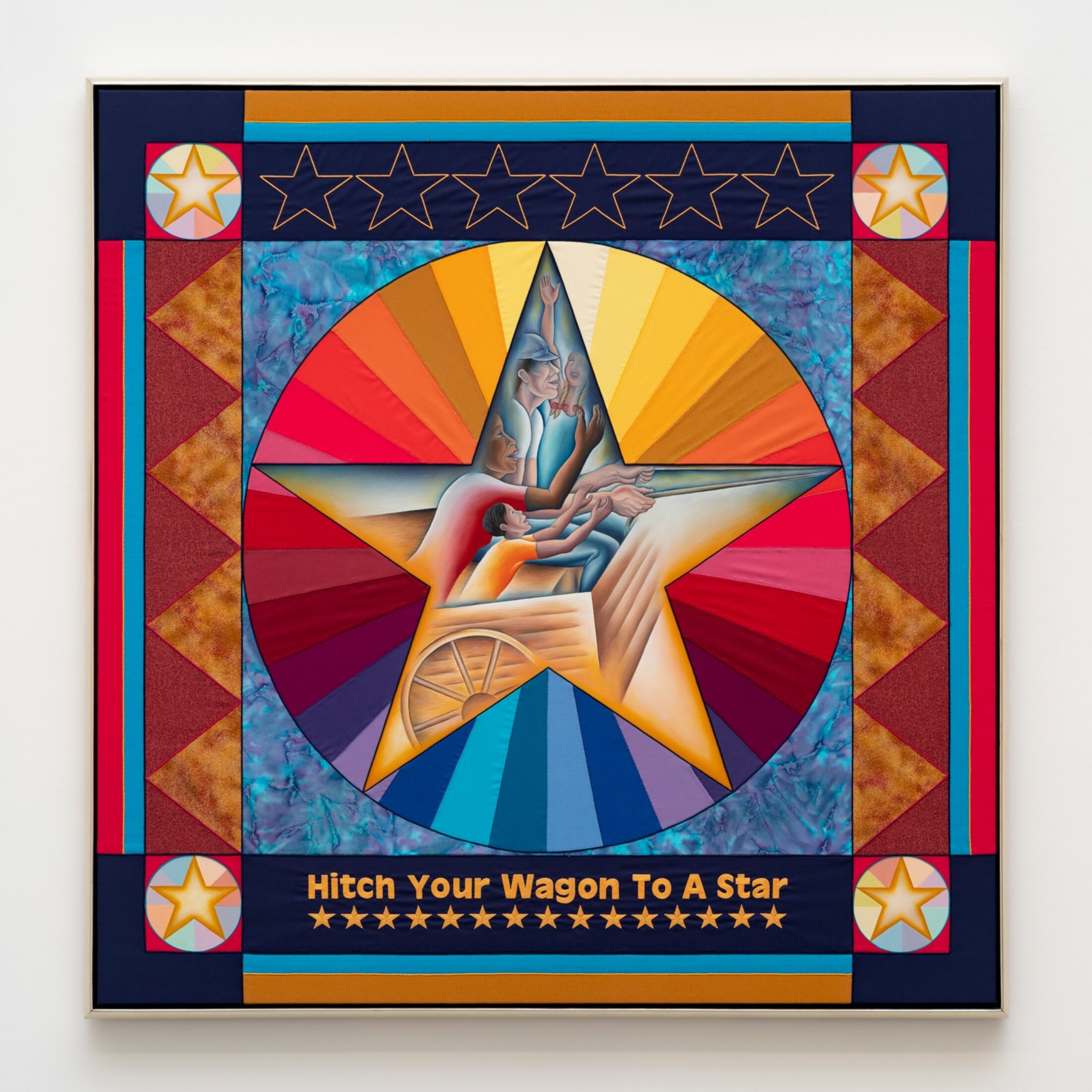

Dans la même salle sont présentées plusieurs œuvres issues du « Birth Project » (1980-1985), autre projet d’envergure, vaste cycle réalisé en collaboration avec plus de cent-cinquante brodeuses déclinant des images relatives aux naissances, trop rarement représentées dans l’art et dans la culture populaire, selon Judy Chicago. Le projet conjugue différentes techniques de travaux d’aiguilles illustrant les différentes étapes de l’accouchement. Comme pour « The dinner party », le choix d’un medium genré, délaissé des milieux artistiques, met en lumière les réalités sociales des femmes à travers le monde. « Je suis allée à la bibliothèque pour y chercher des images d'accouchement. J’ai été stupéfaite de constater que mes recherches ne donnaient presque aucun résultat. Pourtant, il est évident que la naissance est une expérience humaine universelle centrale dans la vie des femmes. Pourquoi n'y avait-il donc aucune image ?[7] » s’étonne Judy Chicago. La série « Resolutions : A stitch in time » (1994-2000) consiste en une série d’images peintes et brodées créées par Judy Chicago et exécutées par un groupe de couturières aguerries, dont beaucoup ont travaillé avec l’artiste sur des projets précédents. Elle a été conçue dans le but de s’attaquer à ce qu’elle considère comme le problème de l’effondrement généralisé des valeurs sociales. Elle réinterprète les adages et les proverbes traditionnels pour l’avenir, proposant une vision contemporaine ludique d’idées désuètes telles que la famille, la responsabilité, la tolérance, les droits de l’homme, la conversation, l’espoir et le changement, en les plaçant dans une perspective multiculturelle et contemporaine.

Agrandissement : Illustration 19

Agrandissement : Illustration 20

Agrandissement : Illustration 21

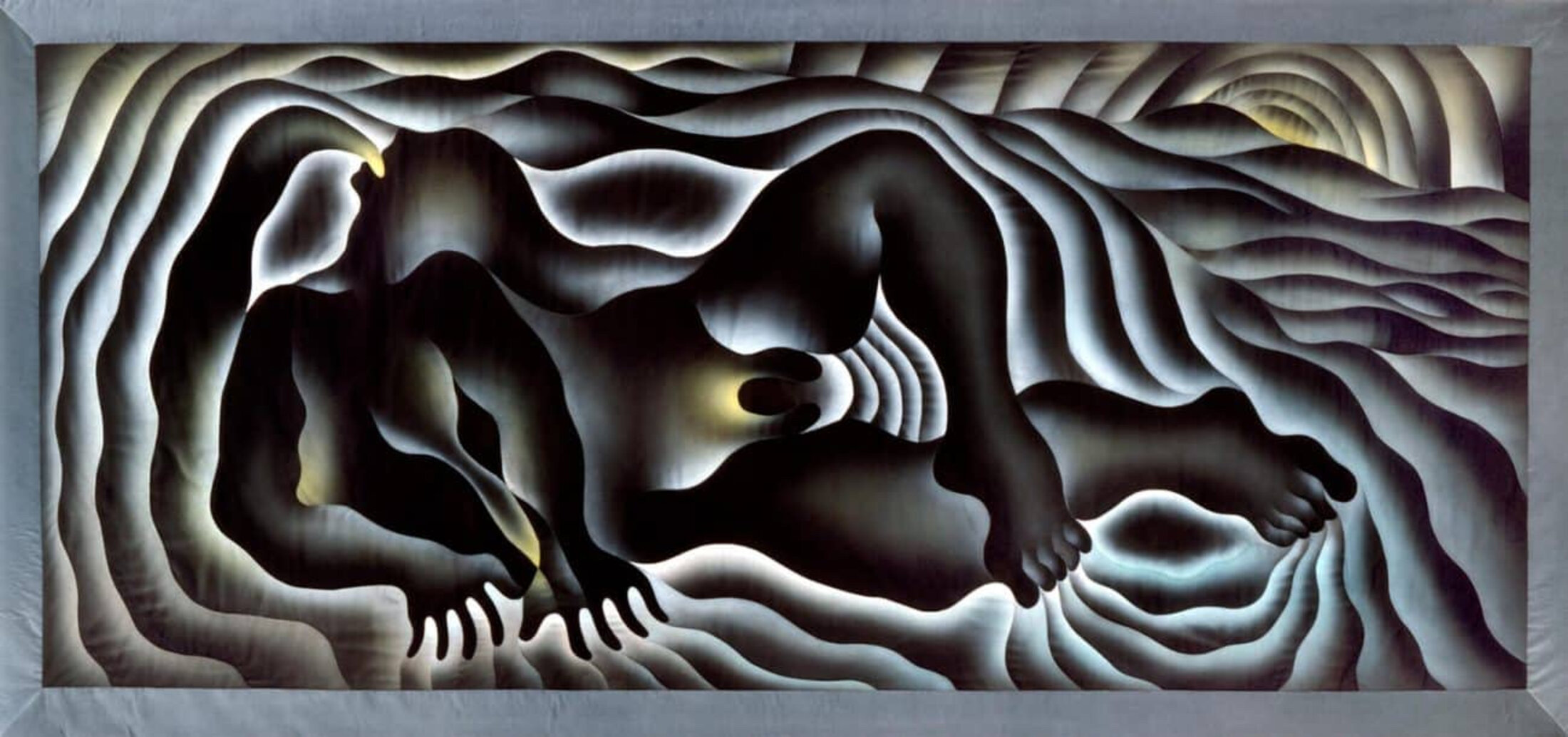

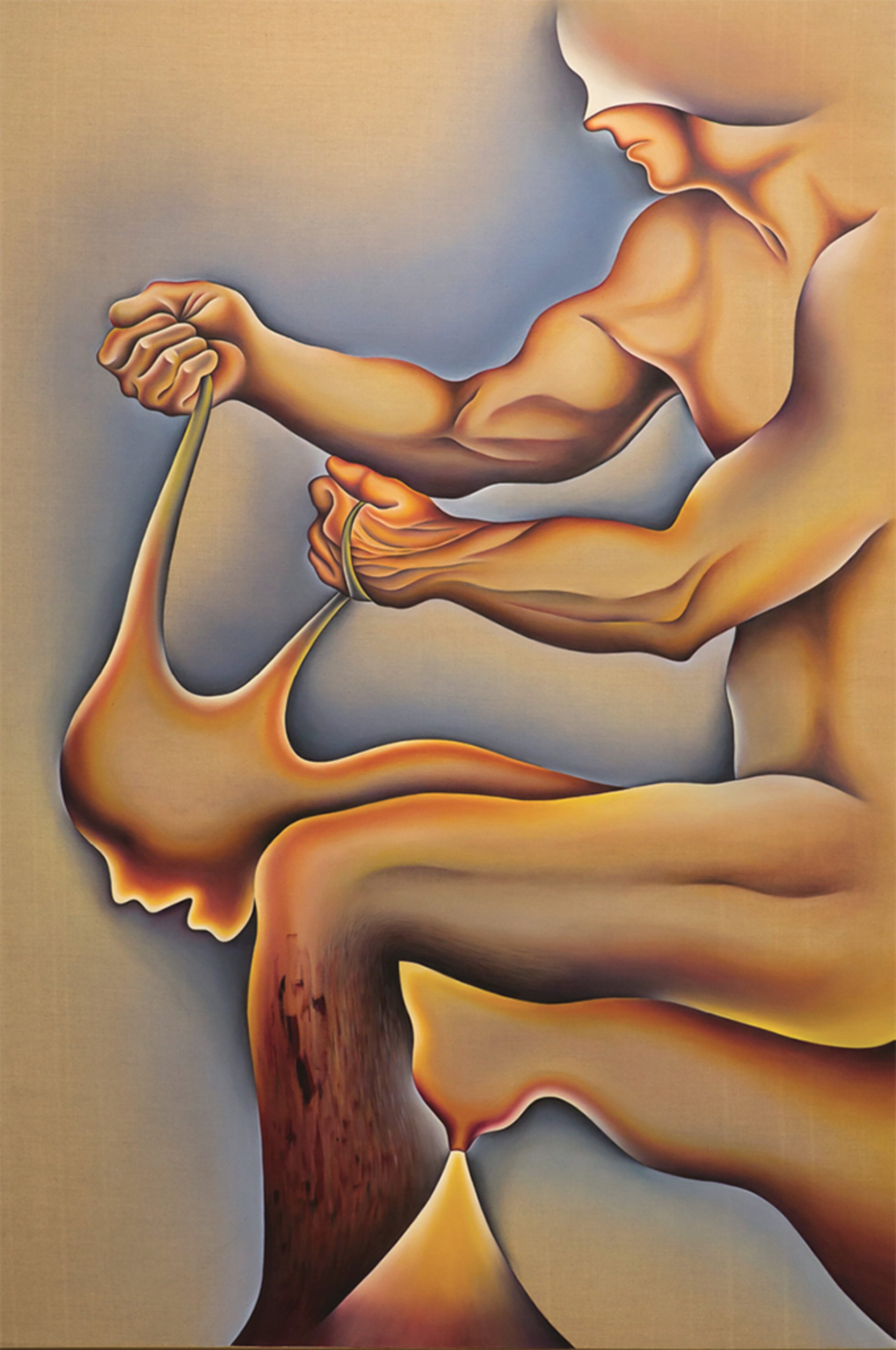

L’exposition se poursuit avec la reconstitution de la « Feather Room », pièce entièrement blanche, aux angles adoucis et au sol recouvert de plumes naturelles, créée en 1966 par Judy Chicago avec Lloyd Hamrol et Eric Orr et récemment présentée au musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne dans le cadre de l’exposition « Immersion. Les origines : 1949-1969 » qui interrogeait les prémisses de l’art immersif[8]. Judy Chicago réalise la série « PowerPlay » (1982-1987), centrée sur la construction de la masculinité, en collaboration avec son mari, Donald Woodman. Les œuvres explorent notamment la question du pouvoir, son influence sur les hommes et le monde qui les entoure. Le contraste est frappant avec le « Birth project », sur lequel elle travaille encore lorsqu’elle commence cette série. Plusieurs éléments président à son invention. Tout d’abord, le constat qu’il n’y a pas suffisamment de représentations des hommes tels que les femmes les voient, mais aussi la volonté de l’artiste de comprendre les actions violentes de certains d’entre eux. En observant les peintures de la Renaissance lors d’un voyage en Italie, elle décide d’explorer les représentations classiques de la masculinité, nue et héroïsée, dans une série de peintures à l’huile monumentales. Judy Chicago va remettre en question la notion contemporaine de masculinité, qui pour elle a été générée à la Renaissance italienne, en utilisant le langage visuel duquel elle a émergé.

Agrandissement : Illustration 22

Agrandissement : Illustration 23

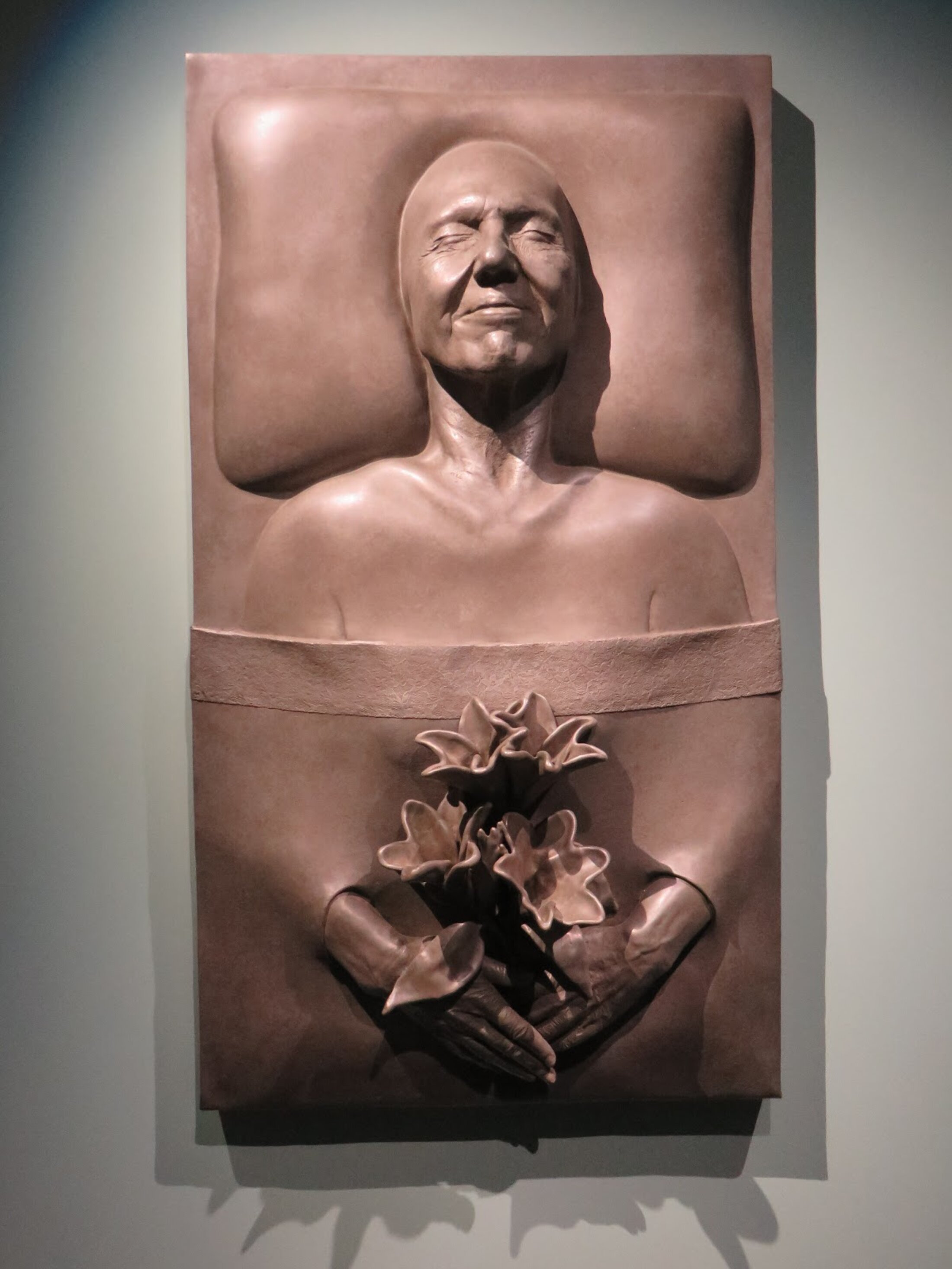

Dans la dernière salle, plusieurs séries récentes saisissent l’angoisse qui entoure la mort, qu’elle soit humaine, animale ou planétaire. « The End: A Meditation on Death and Extinction » (2012-2018) explore la façon dont la mort affecte à la fois les individus et la planète. Les œuvres peintes sur verre noir sont travaillées selon la technique du fusing[9] ou verre fusionné et démontrent la volonté de Chicago de mettre en avant des formes d’art marginalisées pour traiter des questions contemporaines urgentes. La délicatesse du matériau illustre la fragilité de la vie, tandis que les processus de transformation sont liés au vieillissement, à la mort et au changement climatique, thématiques centrales de cette série.

Agrandissement : Illustration 24

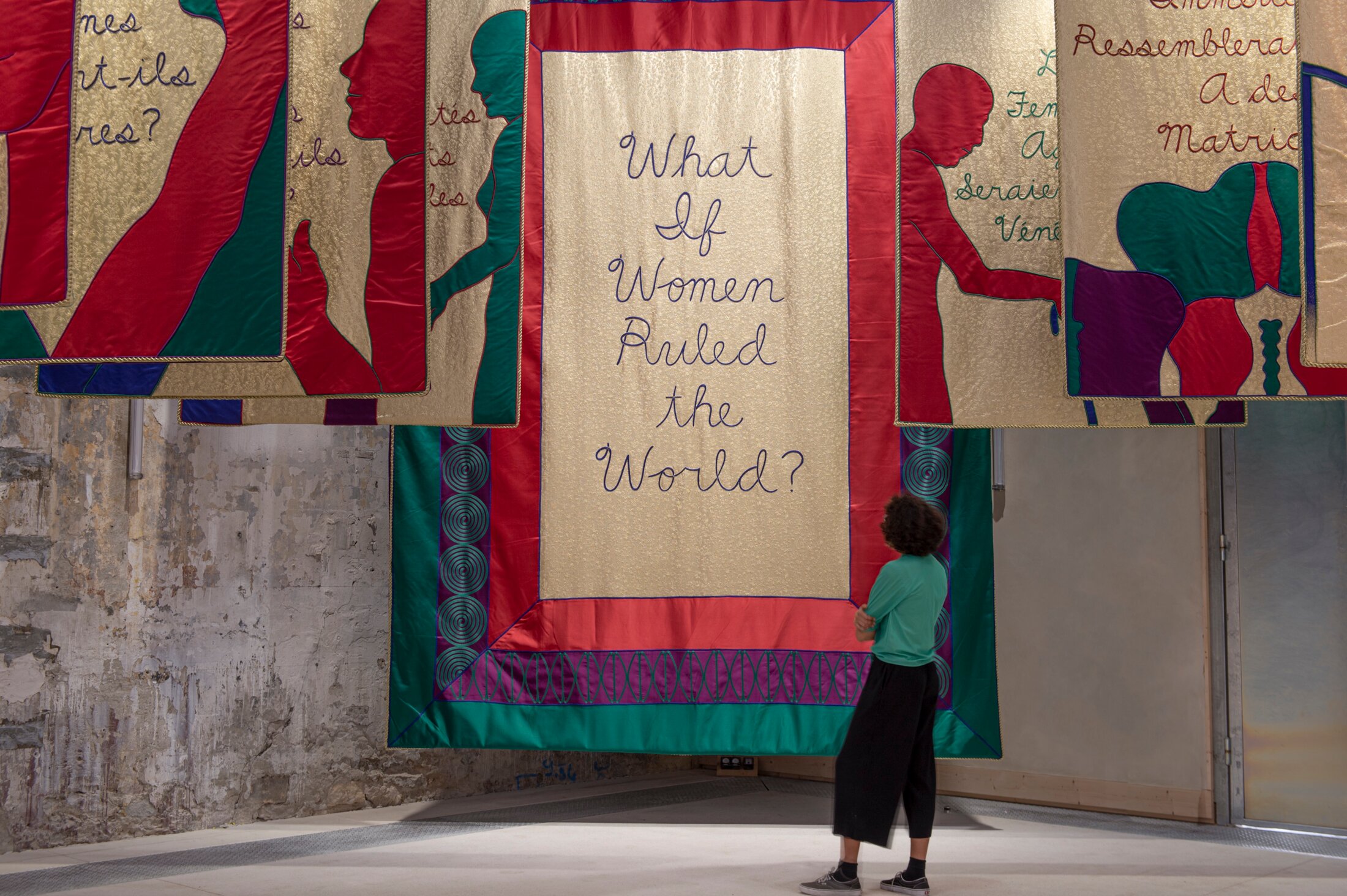

« Mortality » porte sur les propres peurs de l’artiste, chacun des panneaux peints qui compose la série répondant à la question « Comment vais-je mourir ? »Tandis que « Extinction » évoque en quinze panneaux la disparition d’espèces entières au point d’affecter l’ensemble de la planète. Les œuvres font preuve d’une grande franchise dans leur description de la brutalité humaine en assumant des titres qui nomment directement la violence exercée – étouffé, battu, blanchi, récolté, … – sur des formes de vies innocentes. « Être confronté chaque jour à ce que nous faisons à d'autres créatures et à la planète, c'était entrer dans le royaume de l'enfer[10] » indique Chicago sans détour, s’inscrivant dans une perspective écoféministe de réévaluation urgente des rapports entre humains et non humains. L’exposition se termine sur « The Female Divine » (2022), série de onze bannières monumentales conçues par l’artiste et produites par l’école d’artisanat à but non lucratif Chanakya School of Craft de Mumbai pour un défilé Dior au musée Rodin à Paris en 2020, qui pose des questions un peu trop littérales à l’image de « Et si les femmes dirigeaient le monde ? » ou encore « Dieu serait-il une femme ? ».

Agrandissement : Illustration 25

En proposant un contexte historique et narratif à l’ensemble de son œuvre, et en replaçant la méthodologie féministe de Judy Chicago dans le contexte des nombreux mouvements artistiques auxquels elle a participé – et de l’histoire desquels elle a souvent été effacée –, l’exposition permet de comprendre l’impact considérable qu’a eu, et qu’a encore, le travail de l’artiste sur plusieurs générations d’artistes femmes, et plus généralement sur l’art américain. Plutôt visionnaire que pionnière, Judy Chicago combine production artistique et projets éducatifs inédits avec les Feminist Art Programs de Fresno State College, puis de CalArts. Dès ses premières œuvres, elle commence à créer une iconographie qui dénonce le phallocentrisme régnant dans l’art, n’hésitant pas à remettre en question les normes rigides de l’art minimaliste en développant une esthétique qui privilégie le circulaire par rapport à l’horizontal ou au vertical, l’orifice par rapport au phallus. Dix ans avant que le mouvement LGBTQ+ n’adopte le drapeau de la fierté, Judy Chicago déployait les couleurs de l’arc-en-ciel en réaction à la palette restreinte du minimalisme, ce mouvement artistique dominé par des hommes blancs. « Je suppose que l’on pourrait dire que mon art est devenu ma politique dans la mesure où j’ai décidé de créer un art qui remettait ouvertement en question le paradigme patriarcal qui prévalait[11] » précise-t-elle. « HerStory » – le titre même de l’exposition est un jeu de mots qui indique la façon d’envisager l’histoire selon un point de vue féministe – , l’exposition monographique de Judy Chicago est aussi une formidable enquête sur les arts féministes à travers les siècles.

Agrandissement : Illustration 26

[1] Why not Judy Chicago, commissariat : Xavier Arakistain, Capc musée d’art contemporain de Bordeaux, 12 mars au 4 septembre 2016.

[2] Artist interview : Judy Chicago, septembre 2015, Tate, https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/world-goes-pop/artist-interview/judy-chicago

[3] Judy Chicago fréquente une école de carrosserie pour apprendre à manier l’aérographe. Elle est la seule femme parmi 250 étudiants hommes.

[4] Détruite avec d’autres par l’artiste en raison des coûts de stockage.

[5] Terme inventé par John Coplans pour qualifier, non pas un mouvement à proprement parler, mais plutôt une forme de Pop art vernaculaire californien avec une prédilection pour des matériaux comme le plexiglas, le vinyle ou le polyester et des procédés de fabrication industriels.

[6] L’installation est en exposition permanente au Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art, Brooklyn Museum de New York.

[7] Judy Chicago, The Birth Projrect, Doubleday & Company, Inc., New York, 1985, 231 pp.

[8] Guillaume Lasserre, « Le corps à la conquête de l’espace. Aux origines de l'art immersif », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 24 février 2024, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/240224/le-corps-la-conquete-de-l-espace-aux-origines-de-lart-immersif

[9] Technique ancestrale, Le fusing a pour objectif d’assembler plusieurs morceaux de verre superposés pour qu’ils puissent ne former qu’une seule pièce, grâce à une cuisson très précise. Ils sont portés dans un four à leur point de fusion pour former une seule pièce homogène.

[10] Citée dans Judy Chicago—The End: Extinction, 15 janvier 2020, National Musuem of Women in the Arts, https://nmwa.org/blog/nmwa-exhibitions/judy-chicago-the-end-extinction/

[11] Artist interview : Judy Chicago, op. cit.

Agrandissement : Illustration 27

« JUDY CHICAGO - HERSTORY » - Commissariat : Vassilis Oikonomopoulos, directeur des expositions et des programmes de la Fondation LUMA, Arles. L’exposition est organisée en partenariat avec le New Museum de New York. Elle a été initialement organisée par Massimiliano Gioni, Directeur artistique d’Edlis Neeson, Gary Carrion-Murayari, Curateur senior de la famille Kraus, Margot Norton, ancienne Curatrice senior d’Allen et Lola Goldring et actuellement Curatrice en chef du Berkeley Art Museum et de la Pacific Film Archive, et Madeline Weisburg, Assistante curatrice, assistée de Ian Wallace, Assistant curateur.

Jusqu'au 29 septembre 2024.

Tous les jours, de 10h à 19h30.

LUMA

Magasin Électrique - Parc des Ateliers

13 200 ARLES

Agrandissement : Illustration 28