Agrandissement : Illustration 1

Décidemment, les temps présents sont anxiogènes. La planète n’en finit pas de se débattre face au réchauffement climatique qui, pour la première fois de l’histoire, est imposé par les humains, provoquant des catastrophes naturelles d’une ampleur inédite, prélude aux intempéries, pandémies et autres accidents nucléaires à venir. Le conflit russo-ukrainien ramène la guerre aux portes de l’Europe quatre-vingt ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, tandis que les affres d’une autre guerre qui, depuis soixante-dix-sept ans fait rage au Proche-Orient, atteignent leur paroxysme avec le nettoyage ethnique de Gaza, et désormais de la Cisjordanie[1], pratiqué en toute impunité par le gouvernement d’extrême-droite israélien, avec la complicité des grandes puissances occidentales – ne nous y trompons pas, alors que 148 pays des 193 états membres que compte l’ONU reconnaissent d’ores et déjà l’État de Palestine, une infime minorité[2], pour la plupart anciens états négriers et colonisateurs, soutiennent encore, et pour certains de façon indéfectible, l’état d’Israël. La victoire de Donald Trump le 5 novembre dernier aux présidentielles étasuniennes, qui a fait campagne avec des vidéos proclamant la venue d’un « Reich unifié[3] », scelle le retour du fascisme au pouvoir, une tendance générale dans un Occident bunkérisé devenu réactionnaire. L’inquiétude et la sidération engendrées par la violence de l’actualité climatique, géopolitique, économique ou sociale, semble faire de notre présent un moment particulièrement propice aux chimères de l’Apocalypse. La Bibliothèque nationale de France (BnF) propose d’explorer, sur le site François-Mitterrand, la vision johannique dans une exposition intitulée « Apocalypse. Hier et demain ». Cet ambitieux projet curatorial entreprend de cartographier l’imaginaire apocalyptique à travers deux millénaires d’histoire visuelle et intellectuelle. De l’Antiquité tardive aux mégafeux contemporains, en passant par les terreurs médiévales et les angoisses modernes, l’exposition se veut une méditation sur la fin des temps, mais aussi sur les promesses de renouveau.

Agrandissement : Illustration 2

« Mais aux lieux du péril, crois aussi ce qui te sauve[4] »

L’Apocalypse, ce mot à la fois familier et effrayant, synonyme de fin du monde, imprègne depuis deux mille ans notre culture et nos sociétés occidentales, saisissant les populations à intervalle régulier à chaque nouvelle catastrophe d’envergure. Pourtant, l’étymologie de ce mot d’origine grecque signifie révélation et est compris comme tel par les chrétiens. Elle n'annonce donc pas la destruction du monde mais plutôt la fin d’un monde. Saint Jean évoque, dans le Livre de l’Apocalypse qui clôt le Nouveau Testament, un voile qui se lève sur le royaume intemporel qui rassemblera les croyants dans la Jérusalem Céleste. « En parlant d’apocalypse, on craint et on espère à la fois la fin d’un monde et le dévoilement d’un autre[5] ». Dans sa version contemporaine, l’apocalypse invite à voir la catastrophe, désormais plutôt nucléaire ou écologique, comme un espoir et une opportunité de réinventer le monde, de penser d’autres possibles désirables. Si la collapsologie, idée d’un effondrement inéluctable de notre civilisation, a remis les théories d’effondrement sur le devant de la scène, les survivalistes comptent bien voir le jour d’après. À la rentrée 2024, l’exposition « We will survive[6] », organisée par le mudac à Lausanne, évoquait le mouvement Prepper en répondant par le design aux questions de la survie à une catastrophe naturelle ou à une situation d’urgence, de se préparer à la vie après l’apocalypse.

Agrandissement : Illustration 3

« Le terme d’apocalypse, utilisé dans les médias ou la culture populaire pour qualifier des catastrophes, nous est très familier. Et pourtant, son origine et son sens bibliques échappent souvent : l’Apocalypse de Jean, dernier livre du Nouveau Testament, est paradoxalement méconnue[7] » explique Jeanne Brun, directrice adjointe du Musée national d’Art moderne - Centre Pompidou en charge des collections, et commissaire générale de l’exposition, qui s’attache à revenir au texte de l’Apocalypse de Jean pour comprendre l’exceptionnelle fortune de ce récit pourtant complexe. « C’est un texte difficile, cryptique, dont quelques motifs sont demeurés fameux (la chute de Babylone, les Quatre Cavaliers), mais qu’on a rarement lu ! » L’apocalypse est un terme omniprésent, toujours utilisé aujourd’hui. L’idée est de penser la question de l’apocalypse au présent en retournant dans l’épaisseur du texte qui se révèle profondément mélancolique. C’est cette présence continue de l’Apocalypse que l’exposition interroge.

Agrandissement : Illustration 4

Jean le Visionnaire, Patmos et le Livre de l’Apocalypse

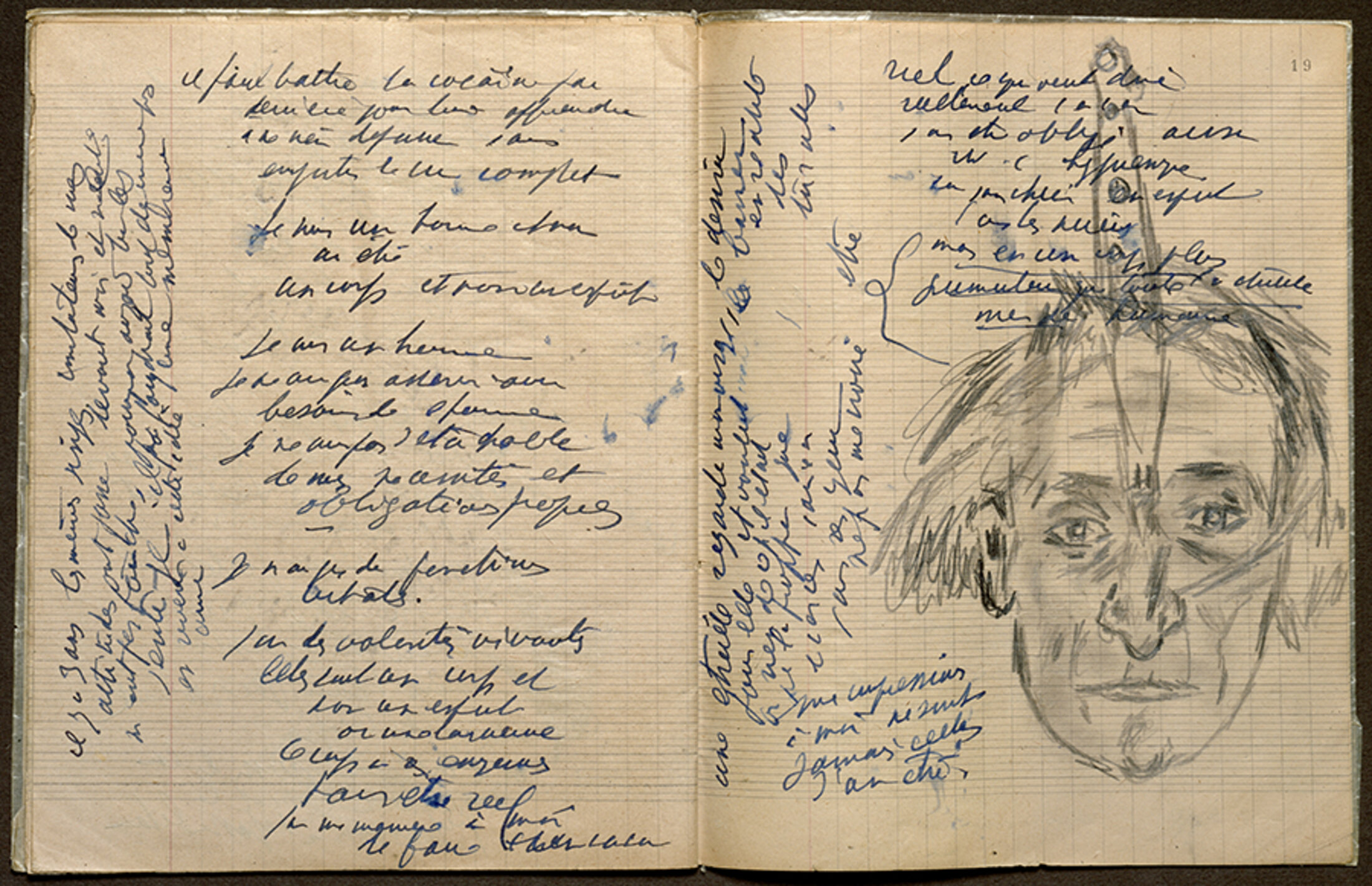

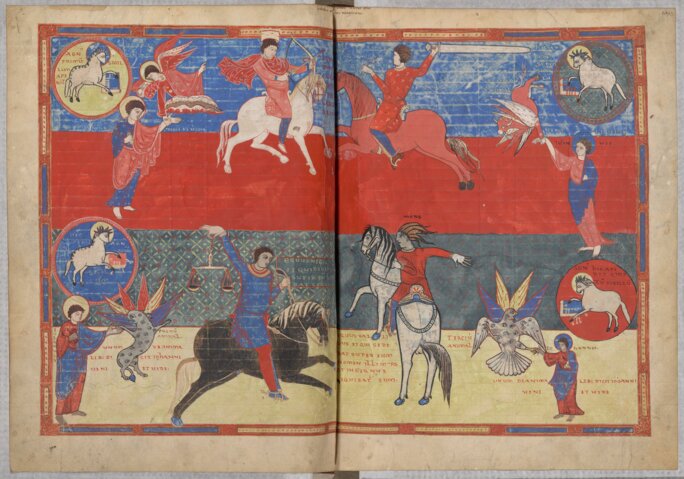

L’exposition explore la façon dont les arts se sont emparés des sujets et des motifs de l’Apocalypse, de l’enluminure médiévale à la BD, de la peinture à la littérature, du cinéma à la sculpture. Elle s’ouvre sur un sujet savant et un sujet populaire : « L’Apocalypse de Valenciennes », un manuscrit daté du premier quart du IXème siècle est l’un des deux plus anciens cycles illustrés conservés de l’apocalypse. Trente-huit peintures à l’encre réhaussées d’une palette réduite de couleurs vives accompagnent le texte biblique en miroir. Les représentations très abstraites répondent à l’abstraction du texte lui-même. En vis-à-vis est exposée une planche de la bande dessinée « La Route » (2024) de Manu Larcenet d’après le roman culte de Cormac McCarthy. Cette association donne le ton de l’exposition et va définir sa présentation tout au long des trois sections qui composent le parcours, entre ancien et contemporain, sacré et profane, savant et populaire. La première, intitulée « Le livre de la révélation », plonge les visiteurs dans le texte apocalyptique le plus célèbre de l’Occident.

Agrandissement : Illustration 5

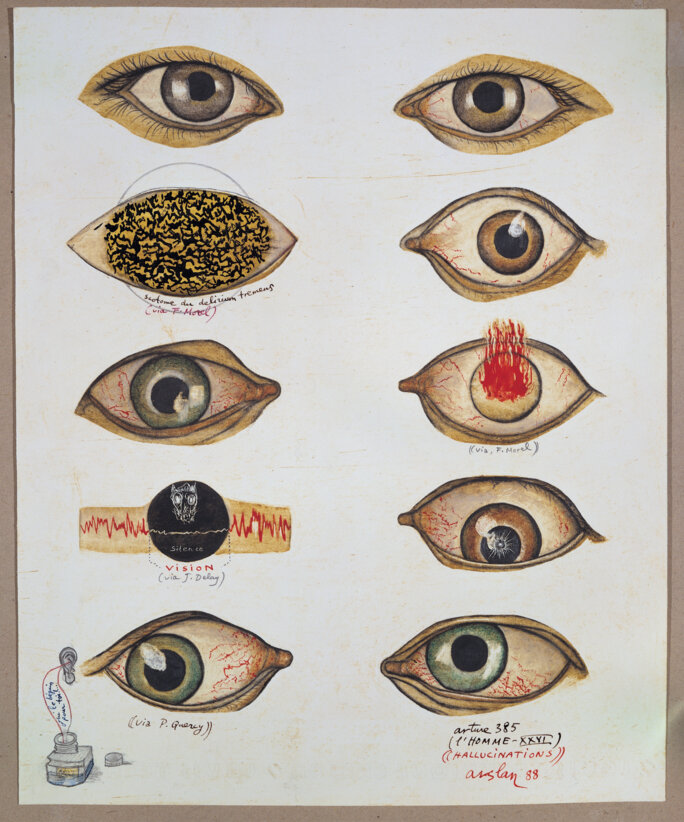

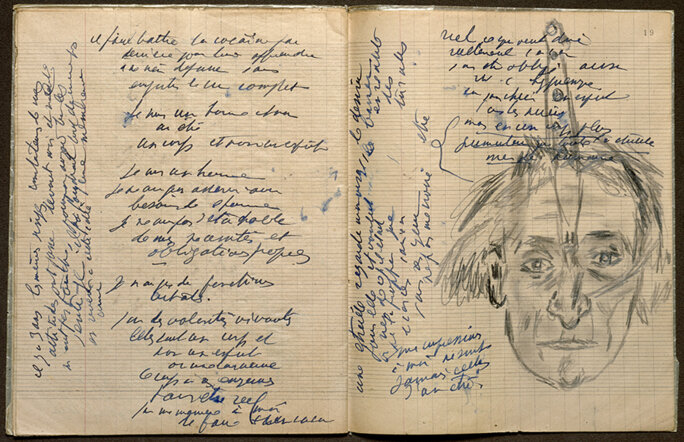

La figure de Jean, son auteur, a été longtemps confondue avec celle de son contemporain Saint Jean l’Évangéliste et cela dès les premiers temps du christianisme. Cette attribution est désormais de plus en plus contestée, l’auteur étant désigné comme Jean de Patmos, surnommé le Visionnaire. Il se tient à l’écart du monde, recevant les vérités cachées qu’il révèle, occupant son rôle symbolique de témoin et prophète. C’est dans cette position de vigie que les artistes le représentent le plus souvent, à l’image de la sculpture (2019) de Laurent Grasso montrant un enfant[8] qui tient une sphère dans les mains, que l’on imagine ici globe, la part invisible du monde. Il garde les yeux fermés sur le monde des apparences. Dans l’un de ses carnets, Antonin Artaud se représente avec une lame de couteau prenant appui sur son front, réminiscence du fils de l’homme. Les œuvres exposées ici, comme le portrait sans titre daté de 1965 d’Unica Zorn, font voir ce qui est et ce qui advient.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

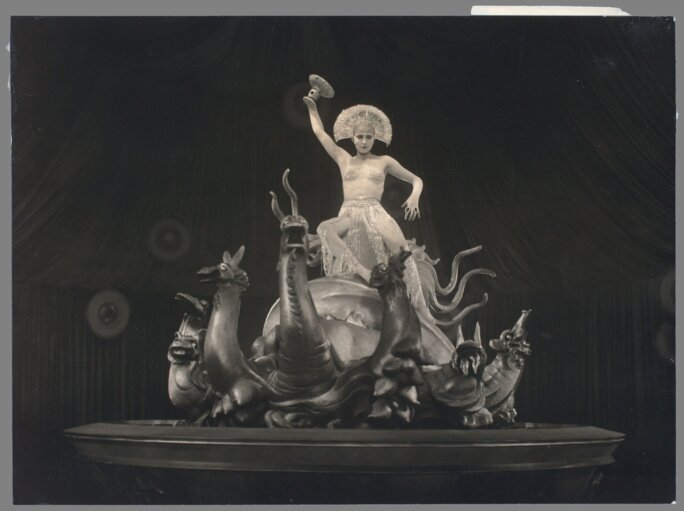

Le texte de l’Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament, a été composé vers la fin du Ier siècle de notre ère. Il déroule une suite de prophéties annonçant la fin du monde corrompu par le Mal, et annonce l’avènement du Royaume de Dieu sur terre sous la forme de la Jérusalem céleste. Les prophéties dessinent un combat violent entre le Bien et le Mal, structuré par le chiffre 7. Le Livre de l’apocalypse constitue, en quelque sorte, le Cinquième Évangile, celui du futur. La fascination qu’il exerce est proportionnellement équivalente à son étrangeté et son hermétisme. Théologiens et artistes s’emparent du texte dès l’époque médiévale. Ils vont en faire le « grand récit symbolique du destin de l’humanité ». Au début, il y la Révélation, transmise par Dieu à Jean par l’intermédiaire d’un ange. La première vision est celle du Fils de l’Homme de qui Jean reçoit l’ordre d’écrire ce qu’il verra à l’attention des sept Églises d’Asie Mineure. Les visions qui suivent sont tout aussi spectaculaires, notamment le livre aux sept sceaux que seul l’Agneau parvient à briser. Les quatre premiers sceaux libèrent les quatre cavaliers de l’Apocalypse. Le cinquième révèle les martyrs, le sixième déclenche un tremblement de terre et d’autres calamités. Le septième introduit un nouveau cycle, celui des sept trompettes. Elles sont reçues par sept anges des mains de Dieu. Leur retentissement déclenche de nouveaux fléaux qui annoncent la victoire du Bien sur le Mal. À la septième trompette, une apparition grandiose survient dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, la tête ceinte de douze étoiles, donne naissance à un enfant mâle. Il est tout de suite attaqué par un immense dragon à sept têtes et dix cornes : l’Antéchrist. Une fois l’enfant sauvé par un ange, le combat s’engage entre Saint Michel et le dragon, l’un des épisodes les plus connus de l’Apocalypse.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Quatre cavaliers, le chiffre de la bête, la destruction de Babylone, le combat de saint Michel et du dragon... Ces images iconiques de l’Apocalypse ont frappé l’imaginaire collectif. L’Apocalypse livre les visions prophétiques du disciple Jean annonçant l’avènement d’« un nouvel âge d’or », le retour à la perfection originelle avec la « Jérusalem céleste », riche d’espoir pour les chrétiens. Ce texte très populaire au Moyen Âge inspire de nombreux cycles iconographiques. Les sept coupes remplient de la colère de Dieu, provoquent la bataille d’Armageddon et la chute d Babylone, la demeure des démons, et le jugement de la grande prostituée, mère de toutes les abominations, dont la mise à mort annonce le Jugement dernier. Lorsque le Christ arrive sur un cheval blanc, le dragon est enfermé dans l’abime pour mille ans, puis pour l’éternité des enfers, entre la Bête et le faux prophète. Grand jour de colère, le Jugement Dernier sépare les élus des damnées et instaure un nouvel ordre divin.

Agrandissement : Illustration 10

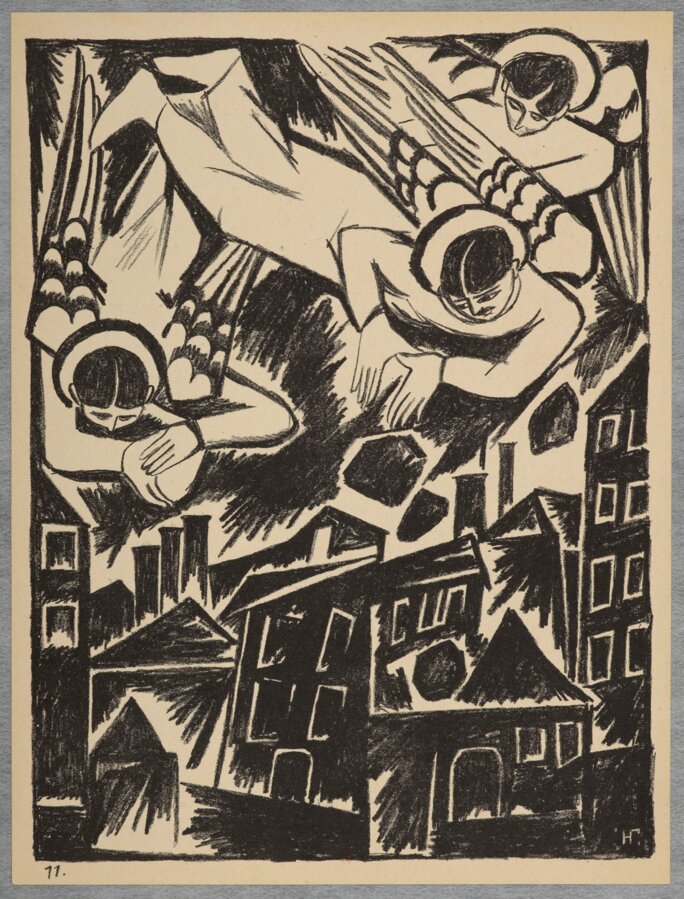

Agrandissement : Illustration 11

Le « Beatus de Saint-Sever » (XIème siècle), avec ses couleurs éclatantes et ses figures convulsées, domine par sa puissance visionnaire. Les cavaliers de l’Apocalypse, dragons à sept têtes et anges sonnant de la trompette s’animent sous les pinceaux des moines médiévaux, transformant le texte johannique en une fresque d’une modernité saisissante. À ses côtés, trois fragments de la « Tenture de l’Apocalypse » d’Angers (XIVème siècle), prêts exceptionnels du château d’Angers[9], imposent leur monumentalité textile dans laquelle le fil d’or et les rouges profonds traduisent l’urgence eschatologique. Cette section, d’une richesse indéniable, brille par sa capacité à rendre accessible un texte par essence cryptique. Elle rappelle comment l’Apocalypse a façonné l’imaginaire chrétien occidental. Cependant, c’est aussi à cet endroit que l’exposition montre ses premières limites, en privilégiant l’exégèse au détriment de l’émotion. Où est la sidération que ces œuvres, conçues pour inspirer crainte et révérence, devraient provoquer ? Le visiteur admire leur beauté formelle sans en ressentir le frisson métaphysique.

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

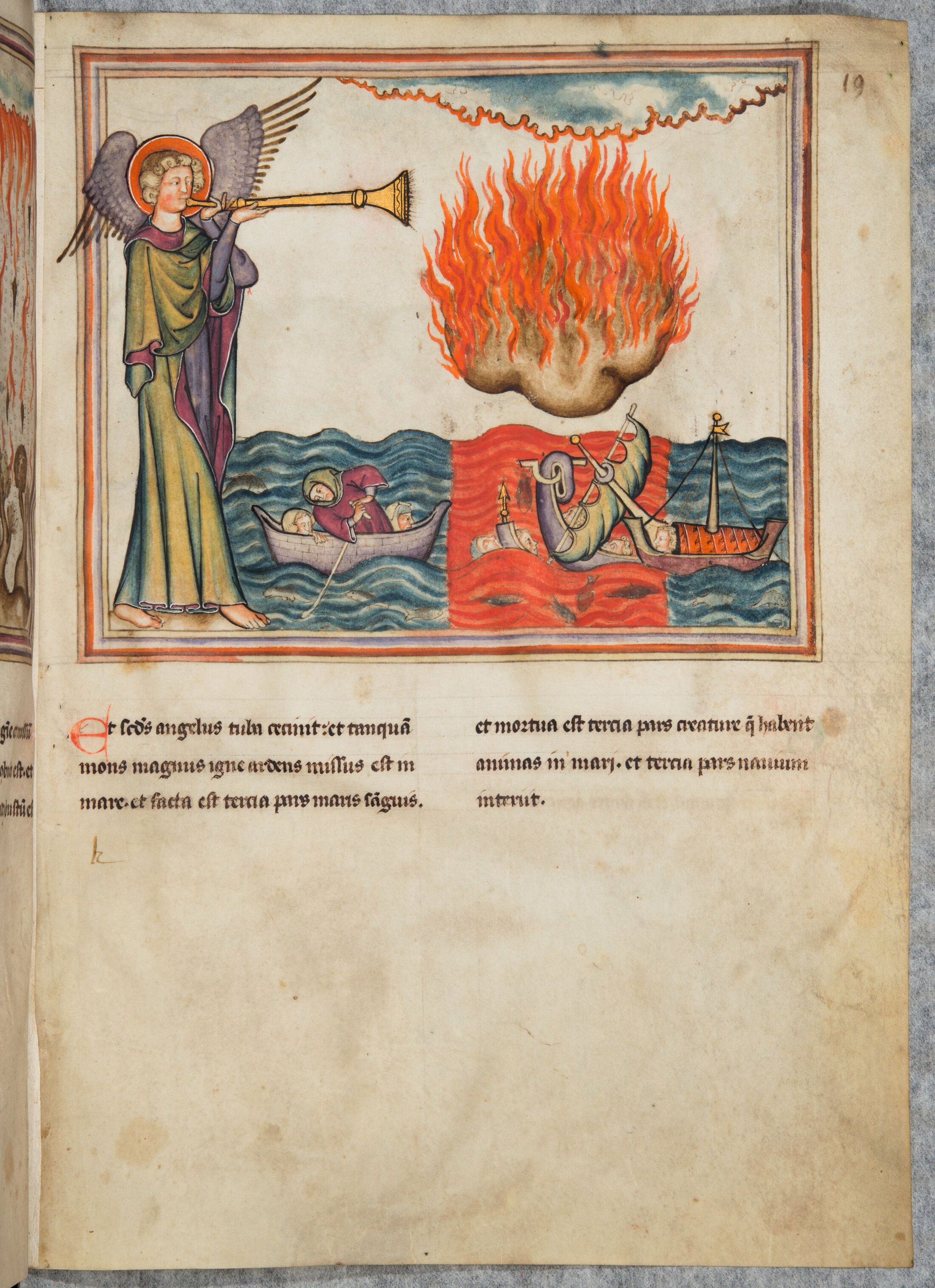

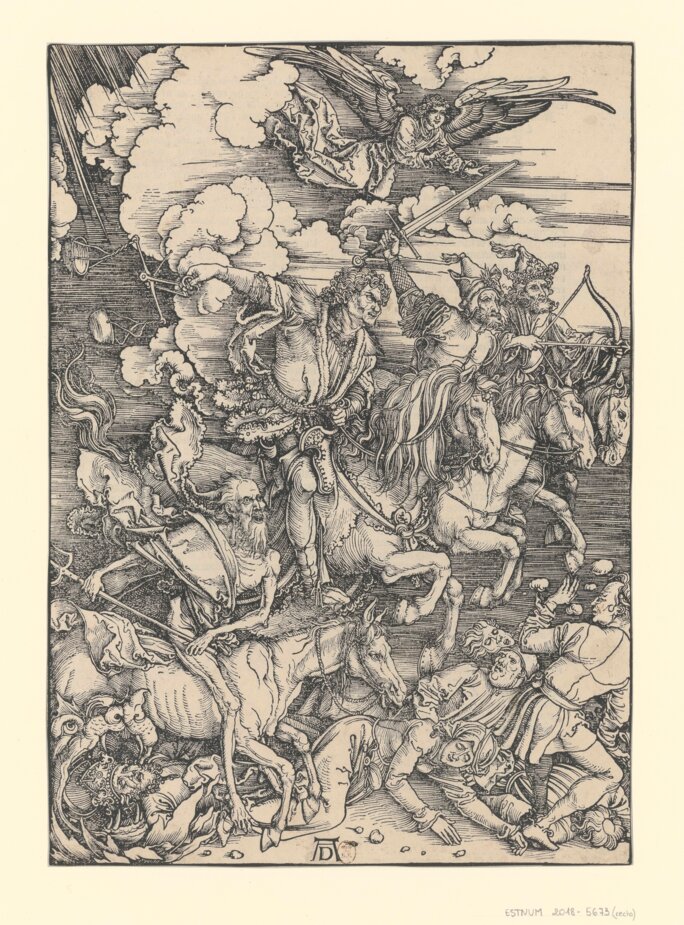

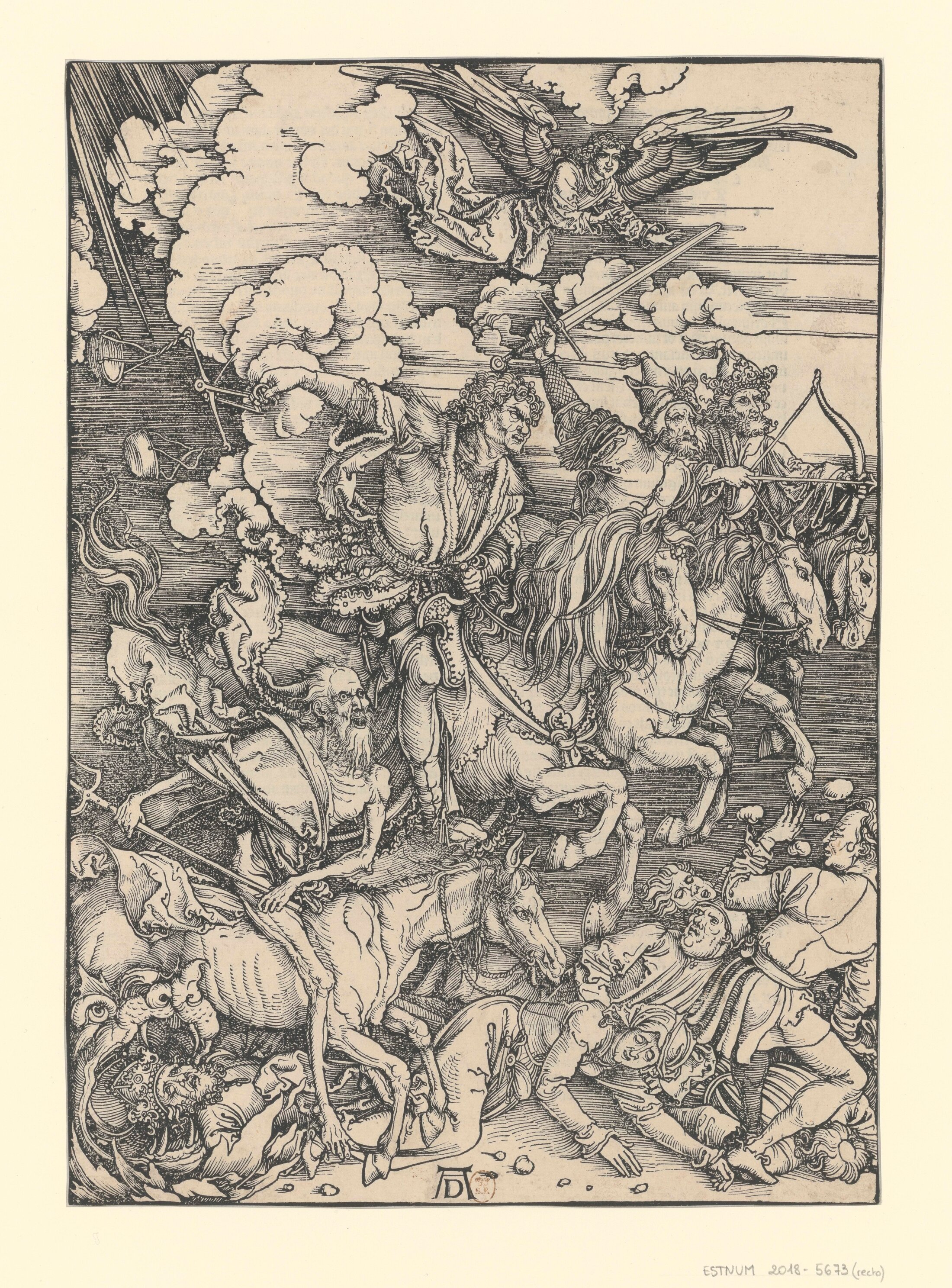

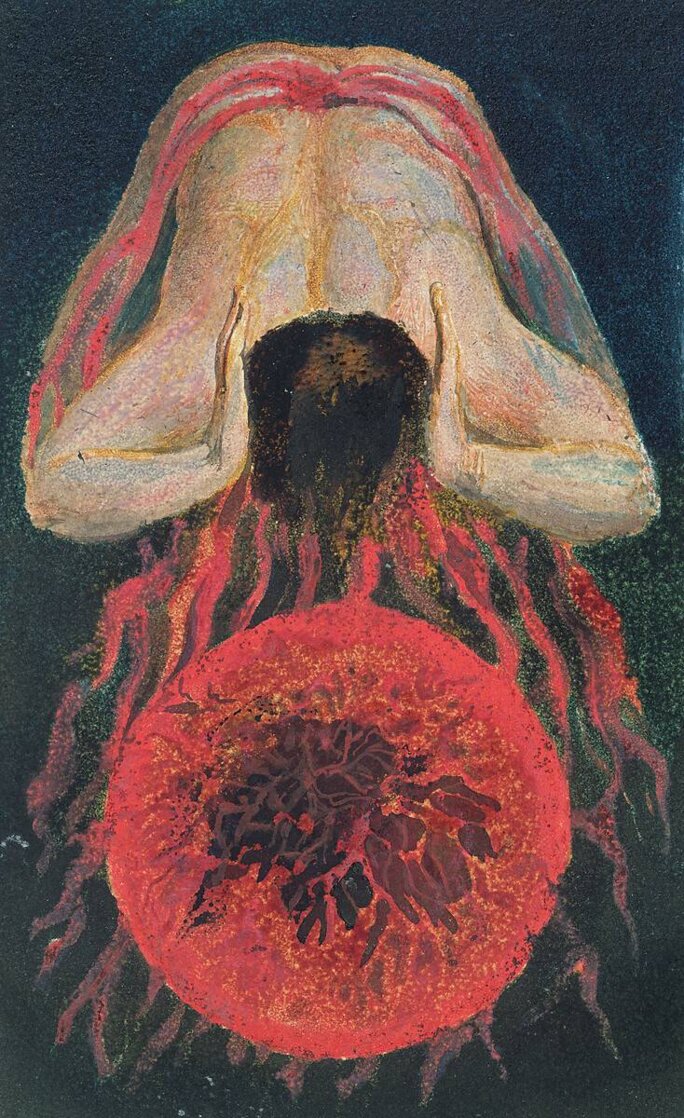

La deuxième section, « Le Temps des catastrophes », élargit le propos en explorant la réinvention de l’Apocalypse dans l’art moderne. Les gravures d’Albrecht Dürer, réalisées à la fin du XVème siècle, marquent un tournant. Leur précision maniaque et leur dramaturgie théâtrale – notamment dans Les Quatre Cavaliers(1498) – traduisent une tension entre foi et rationalité naissante. Ces œuvres dialoguent avec les visions romantiques de William Blake, dont les aquarelles tourmentées, comme « La prostituée de Babylone » (1809), semblent anticiper les convulsions du XXème siècle. Plus loin, les toiles d’Otto Dix, Ludwig Meidner et Natalia Gontcharova, marquées par les horreurs des guerres mondiales, traduisent une Apocalypse séculière, où la catastrophe n’est plus divine mais humaine. Cette section, d’une grande force visuelle, montre comment l’imaginaire apocalyptique s’est émancipé du cadre religieux pour devenir un miroir des traumas collectifs. Les photographies de Brassaï, capturant les ruines de l’Europe post-1945, ou les abstractions tourmentées de Wassily Kandinsky, évoquent un monde en désagrégation, où l’art devient un refuge face à l’absurde. Pourtant, cette partie souffre d’un écueil : en couvrant un spectre aussi large, de la Renaissance à la Guerre froide, elle peine à approfondir certaines pistes. Pourquoi, par exemple, si peu de place accordée aux surréalistes, dont l’exploration de l’inconscient aurait pu enrichir le dialogue avec l’imaginaire apocalyptique ? Comme l’a noté Corinne Rondeau dans une chronique pour France Culture, l’exposition semble parfois privilégier une « spectacularisation de la destruction[10] » au détriment d’une réflexion sur les ruptures esthétiques qu’elle a engendrées.

Agrandissement : Illustration 16

Agrandissement : Illustration 17

Nous souvenir de l’avenir

C’est dans la troisième et dernière section, intitulée « Le Jour d’après », que l’exposition trouve son souffle le plus audacieux. Installée dans un espace épuré, presque monacal, cette partie s’éloigne de la densité des galeries précédentes pour proposer une méditation sur l’Apocalypse contemporaine. L’installation « Unearthed – Midnight [Révélé́ – Minuit] » (2021) d’Otobong Nkanga, mêlant textile et minéraux, interroge les ravages de l’extractivisme et les possibilités de guérison écologique. Le triptyque monumental d’Anne Imhof (2022), inspiré des mégafeux californiens, conjugue une esthétique de la ruine avec une étrange beauté, où la cendre devient promesse de renouveau. L’« Arbre de vie » d’Ali Cherri, évoquant la Jérusalem céleste, injecte une note d’optimisme cyclique, suggérant que l’effondrement peut être le prélude à une renaissance. Cette section, d’une grande puissance évocatrice, parvient à transcender la catastrophe pour esquisser des futurs possibles.

Agrandissement : Illustration 18

Agrandissement : Illustration 19

Agrandissement : Illustration 20

Le commissariat de Jeanne Brun, entourée par une équipe d’experts, brille par sa capacité à tisser des ponts entre les époques, des manuscrits médiévaux aux installations contemporaines. La scénographie, alternant entre la pénombre des salles historiques et la clarté des espaces modernes, reflète cette volonté de faire dialoguer passé et présent. Pourtant, l’exposition reste « faussement encyclopédique », marquée par des choix curatoriaux très personnels. L’absence de références aux apocalypses non occidentales – qu’il s’agisse des mythologies précolombiennes ou des cosmogonies asiatiques – limite la portée universelle de l’exposition qui, par ailleurs, n’interroge pas assez la dimension politique de l’Apocalypse aujourd’hui. Dans un monde où les récits catastrophistes alimentent à la fois les peurs climatiques et les espoirs de transformation sociale, l’exposition aurait pu explorer davantage les tensions entre résignation et résistance, entre fatalisme et utopie. En ce sens, elle reste en deçà de son ambition de penser l’Apocalypse comme un concept vivant, préférant souvent la contemplation esthétique à l’engagement critique.

Agrandissement : Illustration 21

Agrandissement : Illustration 22

Agrandissement : Illustration 23

Depuis deux mille ans, L’Apocalypse demeure l’un des plus grands récits symboliques de l’épreuve et de l’espérance. Ce récit, où l’effondrement côtoie l’espoir d’une régénération, semble aujourd’hui, devenue le miroir de nos peurs climatiques, technologiques et sociétales. L’exposition « Apocalypse. Hier et demain » est d’une ambition rare, parvenant à faire dialoguer les visions médiévales de Jean de Patmos avec les angoisses contemporaines, des manuscrits enluminés aux installations immersives. Elle nous invite à « venir et voir », comme le proclame le texte johannique, mais laisse au visiteur la tâche d’interpréter ce qu’il voit. Entre érudition magistrale et audaces inabouties, elle oscille entre le vertige de la catastrophe et la promesse d’un « Jour d’après ». Si on peut saluer cette ambition, on regrette tout de même que l’exposition ne pousse pas plus loin son questionnement des crises de notre temps. Une révélation, certes, mais qui laisse au spectateur le soin d’imaginer la suite.

Agrandissement : Illustration 24

[1] Territoire palestinien occupé illégalement par Israël depuis 1967.

[2] Les pays d'Amérique du Nord, la plupart des pays d'Europe de l'Ouest (à l'exception de la Suède, l'Islande, le Vatican, l'Irlande, l'Espagne, et la Norvège), la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ne reconnaissent pas l'État palestinien même s'ils entretiennent des relations officielles avec l'Autorité palestinienne.

[3] Stéphane Foucart, « Tout semble en place pour une réinvention du fascisme autour de la question environnementale », Le Monde, 17 novembre 2024, https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/11/17/tout-semble-en-place-pour-une-reinvention-du-fascisme-autour-de-la-question-environnementale_6397988_3232.html

[4] Friedrich Hölderlin, Patmos, traduction française de Patrick Guillot, 1807.

[5] Jeanne Brun, « Interroger la présence continue de l’apocalypse », entretien, propos recueillis par Mélanie Leroy-Terquem, Chroniques, n°102, janvier-mars 2025, p. 5.

[6] Guillaume Lasserre, « La fin du monde et après », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 23 janvier 2025, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/230125/la-fin-du-monde-et-apres

[7] Jeanne Brun, « Interroger la présence continue de l’apocalypse », op. cit.

[8] Il prend pour modèle son fils Marcel.

[9] Ces trois fragments ne font pas partie de la présentation permanente de la Tenture de l’Apocalypse au château d’Angers, ce qui a autorisé leur prêt. Ils permettent d’évoquer le « quatrième flacon versé sur le soleil ». Le tableau, mutilé, découvert en 1849 sous la doublure de la tenture de l’Apocalypse d’Angers, représente le châtiment de la quatrième coupe administré sur l’ordre du temple par un ange.

[10] Corinne Rondeau, « Les midis de culture », France Culture, 20 février 2025, https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-midis-de-culture/critique-expos-apocalypse-hier-et-demain-une-grande-revelation-4182629

Agrandissement : Illustration 25

APOCAYPSE. HIER ET AUJOURD'HUI - Commissariat général : Jeanne Brun, directrice adjointe du Musée national d’Art moderne - Centre Pompidou en charge des collections, avec la collaboration de Pauline Créteur, chargée de recherche auprès de la directrice adjointe du Musée national d’Art moderne - Centre Pompidou. Commissariat : François Angelier, journaliste et essayiste Charlotte Denoël, cheffe du service des Manuscrits médiévaux et de la Renaissance, département des Manuscrits, BnF, Lucie Mailland, cheffe du service Philosophie, religion, département Philosophie, histoire, sciences de l’homme, BnF.

Jusqu’au 8 juin 2025. Du mardi au samedi, de 10h à 19 h; le dimanche de 13h à 19h. Site François-Mitterand, Galeries 1 et 2.

Bibliothèque nationale de France

Quai François-Mauriac,

75 706 Paris Cedex 13

Agrandissement : Illustration 26