Agrandissement : Illustration 1

Aussi étonnant que cela puisse paraitre, il n’y avait encore jamais eu d’exposition dédiée à la figure Méduse, qui a pourtant fasciné des générations d’artistes, suscitant la création d’un répertoire d’images d’une incroyable richesse. Le musée des Beaux-arts de Caen répare cette anomalie en consacrant à ce personnage incontournable de la mythologique grecque une première exposition intitulée « Sous le regard de Méduse » et focalisée sur l’évolution de ces représentations, des premières sources antiques jusqu’aux images contemporaines dans les jeux vidéo notamment. Petite-fille de la terre Gaïa et de l’océan Pontos, Méduse est l’une des trois sœurs Gorgone, la seule à être mortelle. Dans les « Métamorphoses » d’Ovide, jeune fille, elle est violée par Poséidon dans le temple d’Athéna, crime pour lequel elle va être punie par la déesse – qui ne peut s’en prendre directement à Poséidon car ils sont sur le même plan hiérarchique – qui la change en créature repoussante à la chevelure grouillante de serpents et au regard qui pétrifie. Elle finira décapitée par Persée. Elle est communément reconnaissable à ses cheveux reptiliens et ses yeux écarquillés. Le personnage de Méduse est beaucoup plus ambigu et paradoxal qu’on ne le croit. Fée ou sorcière, victime des dieux ou bourreau monstrueux, elle est à la fois un instrument de mort par son regard qui transforme tous ceux qui le croisent en pierre, et de vie puisque du sang jaillissant de sa tête tranchée naissent le cheval Pégase et le géant Chrysaor. Elle va subir nombre de métamorphoses au cours des siècles, à mesure qu’évoluent les lectures du mythe.

Agrandissement : Illustration 2

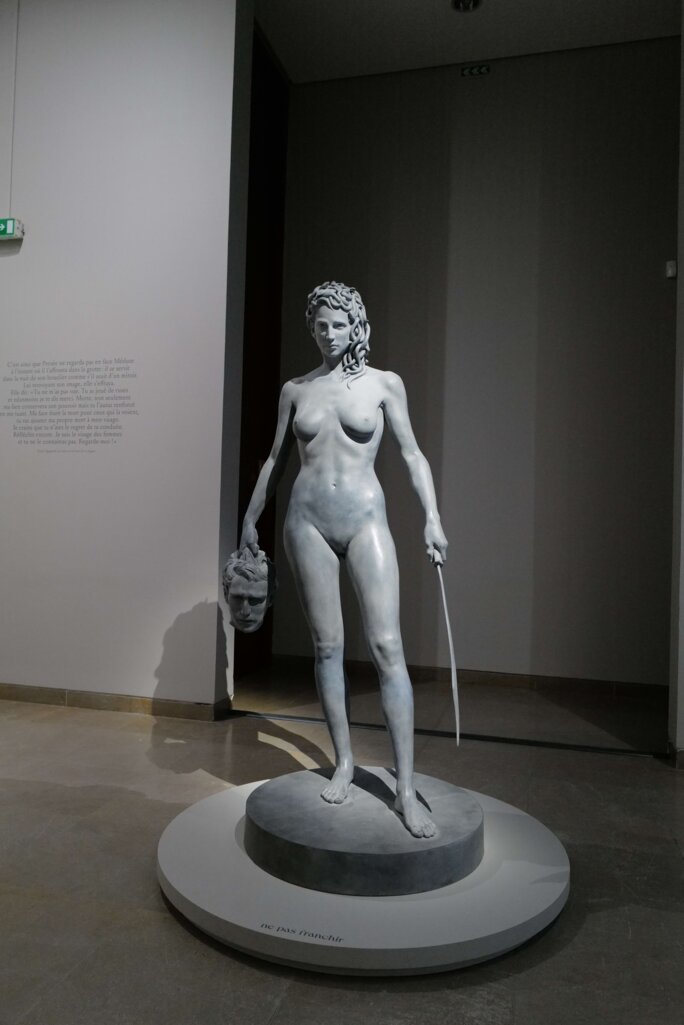

En guise de préambule, l’exposition normande évoque la statue « Persée tenant la tête de Méduse » de la Loggia dei Lanzi à Florence exécutée par Benvenuto Cellini (1500-1571) pour le compte des Médicis à travers son modello, œuvre préparatoire conservée au musée du Bargello à Florence. Cellini, qui a regagné Florence en 1545 après avoir quitté la France, entre au service de Côme Ier de Toscane qui lui commande une statue représentant Persée, spécifiant que celui-ci doit brandir la tête de Méduse dans les airs. L’œuvre a une portée politique. Elle réaffirme le pouvoir de la famille Médicis et sa victoire sur les républicains de Florence qui les avaient expulsés en 1494. Elle doit trouver sa place aux côtés de deux illustres sculptures symboles de la République : le « Judith et Holopherne » (1453-60) de Donatello et l’iconique « David » (1501-04) de Michel-Ange. Neuf années seront nécessaires à son exécution. Il s’agit d’une véritable démonstration de force, une prouesse technique pour l’artiste qui signe ici son premier bronze monumental, réalisé d’un seul tenant selon la technique de la cire perdue[1].

Agrandissement : Illustration 3

De la Gorgone à Méduse

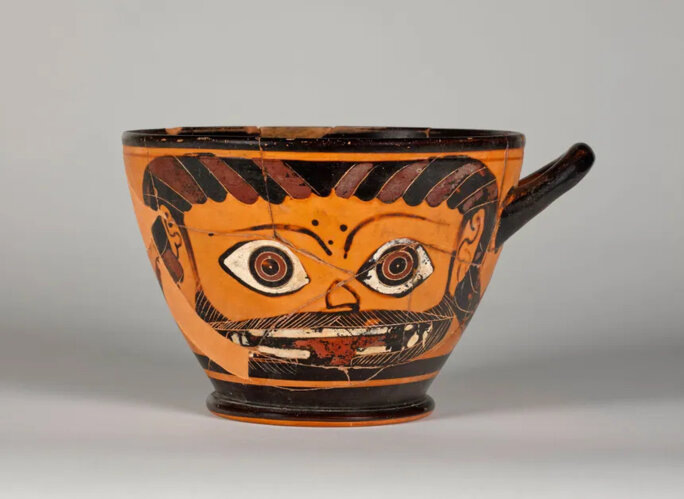

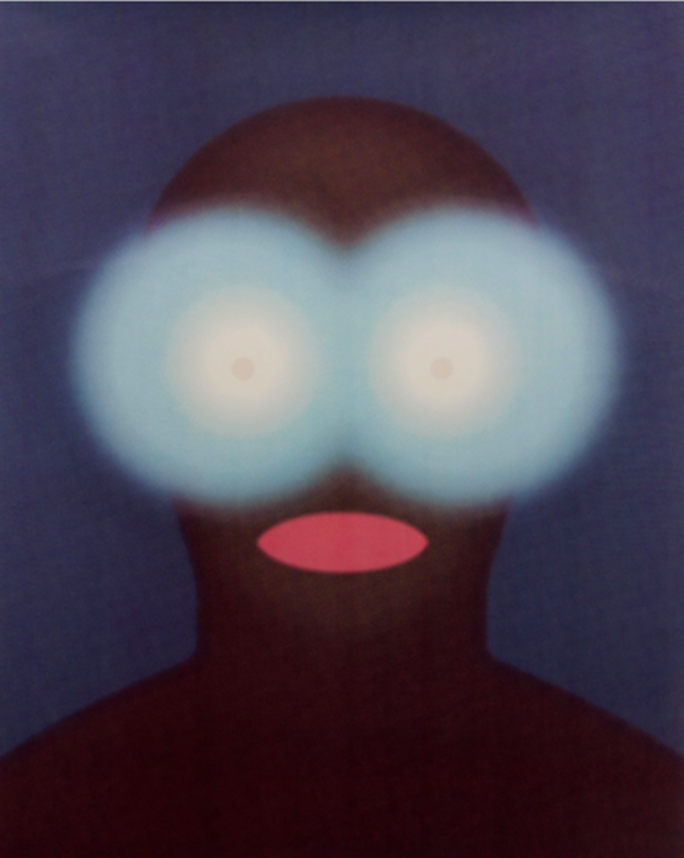

Incarnation de la terreur, la fureur guerrière pour les Grecs, Méduse est attestée dès le VIIème siècle avant notre ère sur le fronton de temples, sur des boucliers, des ustensiles de cuisine. Dans la littérature, elle apparait également au VIIème siècle avant notre ère dans la « Théogonie » d’Hésiode, qui fait le récit de sa décapitation par Persée. Un siècle plus tard, elle est décrite par Homère dans « l’Odyssée » comme un monstre primaire se tenant aux portes de l’Hadès, entre le monde des vivants et celui des morts. Elle est de nature duale, ambivalente. « Elle est partout où il s’agit d’éloigner le mauvais sort, ou son caractère d’épouvante est censé repousser l’épouvantable[2] » écrit Jean-Pierre Vernant dans « La mort dans les yeux ». Face ronde, mi-animale, mi-féminine, mi-masculine, yeux écarquillés, bouche grande ouverte, barbue, Méduse se joue de la norme et de la marge. Elle incarne autant « l’horreur du terrifiant que le risible du grotesque[3] ».

Agrandissement : Illustration 4

Dans le répertoire du banquet, elle représente l’altérité. « C’est lié à l’ivresse » confie Emmanuelle Delapierre, directrice du musée des Beaux-arts de Caen et co-commissaire de l’exposition. « Mais ça va jusqu’à l’altérité absolue qui est l'altérité dans la mort, le moment où je ne suis plus moi-même parce que j’ai basculé du côté des défunts ». Dans un ensemble de pièces liées au symposium, au banquet, un Gorgonéion[4] occupe tout l’espace qui sépare les deux anses horizontales d’un skyphos attique à figures noires. Au cours des siècles suivants, cette image primitive évolue pour se transformer en une belle et séduisante jeune femme tout en conservant sa frontalité, son regard fixe et sa chevelure de serpent. La tête de Gorgone terrifie et protège en même temps, jouant un rôle apotropaïque.

Agrandissement : Illustration 5

Méduse convertie, Méduse renaissante

Si la figure de Méduse est rarement représentée au Moyen-Âge, elle est néanmoins présente à travers un ensemble de textes qui réinterprète son histoire d’un point de vue chrétien. Elle y est décrite comme une créature à la beauté prédatrice, figure du péché de convoitise, comme dans un manuscrit de « Des femmes de renom » de Boccace, conservé à la Bibliothèque nationale de France. Dans la préface, l’auteur indique que personne n’a encore dédié un ouvrage consacré aux femmes illustres, il y remédie en précisant que certaines y sont considérées comme remarquables pour leur acte mauvais. C’est le cas de Méduse qui y est présentée en fille de Roi propriétaire terrien.

Agrandissement : Illustration 6

En s’appuyant sur le récit qu’en fait Ovide dans ses « Métamorphoses », le mythe dans son ensemble réapparait à la Renaissance de façon très importante à l’image du « Persée » de Cellini. Portant l’imaginaire guerrier antique, Méduse est symbole de puissance mais également de sagesse qui pétrifie l’ignorance. « Minerve pacifique » (v. 1491-1500), seul exemple de tapisserie parvenue tissée d’après un carton de Botticelli au cours de la Renaissance, montre Athéna-Minerve en protectrice des arts, armée et casquée et, derrière elle, une extraordinaire tête de Méduse, à la fois dangereuse et maligne. Quatre œuvres graphiques parmi lesquelles une tête de « Méduse » (v. 1600) autrefois attribuée à Léonard de Vinci, lui font face. Dans une seconde toile aujourd’hui disparue, Léonard voulait, d’après Vasari[5], créer un monstre si effrayant qu’il inspire un sentiment d’immédiate répulsion à qui le verrait.

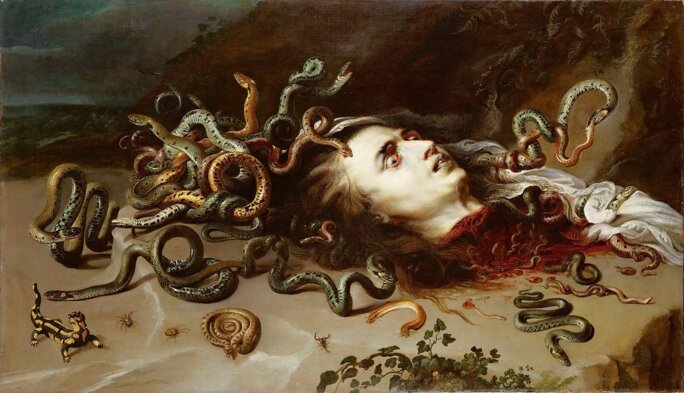

Agrandissement : Illustration 7

La « Méduse décapitée » (1617-18) de Pierre-Paul Rubens (1577-1640), avec la collaboration de Frans Snyders, prêt exceptionnel du Kunsthistorisches Museum de Vienne, était à l’époque comprise politiquement ou allégoriquement comme un signe de la victoire de la raison stoïcienne sur les ennemis de la vertu. La représentation drastique de Méduse aux grands yeux exorbités et injectés de sang devait provoquer l’épouvante, mettre en scène l’effroi. Chaque goutte de sang qui coule de la tête se transforme en serpent. L’épisode de la pétrification de Phinée est illustré dans un tableau de 1718 à la composition théâtrale de Jean-Marc Nattier (1685-1766) qui n’est autre que son morceau de réception comme peintre d’histoire à l’Académie.

Agrandissement : Illustration 8

Méduse à l’épreuve de la modernité

Au XIXème siècle, la figure de Méduse se fait changeante. « La Gorgone » (1864-65) d’Adèle d’Affry[6] dite Marcello – un pseudonyme masculin plus conforme dans un milieu quasi exclusivement composé d’hommes – émane d’une commande pour enrichir la collection personnelle de l’Empereur Napoléon III. Habillée d’un gilet en écailles de serpent et d’une peau de lion, elle laisse paraitre un visage d’aspect acerbe et belliqueux. Une tête de lion domine la couronne de serpents.

Agrandissement : Illustration 9

Elle inspirera à Théophile Gautier le commentaire suivant : « C’est vraiment une œuvre originale et fière que la Gorgone de Marcello. Quelle amertume et quel dédain superbe dans cette tête d’une beauté méchante qui secoue orgueilleusement sa coiffure de vipères et se dresse au bout d’un col, d’une longueur et d’une flexuosité serpentines. Quelle grâce terrible et quel attrait inquiétant. Elle fait peur et elle fascine comme les reptiles qui se tordent autour de son front plein de sombres et venimeuses pensées. Malgré son horrible chevelure, cette Gorgone a un charme étrange : c’est un monstre et c’est une femme [...][7] ».

Agrandissement : Illustration 10

On attribue à Méduse un caractère mélancolique comme chez Maximilian Pirner (1854-1924) qui en 1887 peint « la fin de toute chose – Finis », symbole désenchanté du désarroi des artistes face à la modernité industrielle. Elle perd parfois son aspect monstrueux pour les préraphaélites et pour les symbolistes qui la représentent alors sous l’aspect d’une belle jeune femme songeuse. En 1875, Edward Burnes-Jones (1833-1898) reçoit la commande d’une série de peintures d’un jeune politicien appelé plus tard à devenir Premier ministre britannique. Lord Arthur Balfour lui laisse carte blanche quant au choix du sujet. Celui-ci lui est soufflé par son ami William Morris[8].

Agrandissement : Illustration 11

Le projet donne lieu à la réalisation, entre 1877 et 1885, de dix cartons gouachés parmi lesquels « La mort de Méduse » (v. 1882) exposée ici, l’une des compositions les plus frappantes de la série. Le cheval ailé Pégase et le géant Chrysaor, les enfants de son union forcée avec Poséidon, sont figurés sortant du cou tranché de Méduse, libérés lorsque Persée lui frappe la tête. L’armure portée par Persée est une invention assez caractéristique de Burne-Jones qui s’inspire de la sculpture grecque pour façonner l’anatomie soigneusement modelée du cheval et la figure drapée de Méduse.

Agrandissement : Illustration 12

Dans l’Angleterre victorienne, deux conceptions de Méduse s’affrontent, une première portée par ceux qui y voient une manifestation monstrueuse et perverse, parangon de la femme fatale entretenant un rapport névrotique à la sexualité, et une seconde portée par ceux pour qui elle symbolise la figure de l’innocence déchue incarnée par une jeune femme violée puis injustement et atrocement châtiée pour un crime dont elle a été victime. Dans « Medusa » (v. 1875), le peintre préraphaélite Frederick Sandys (1829-1904), réputé pour ses dessins de femmes aux cheveux fluides, fait le lien entre la sexualité dangereuse de la femme fatale et ses cheveux, censés piéger le mâle imprudent.

Agrandissement : Illustration 13

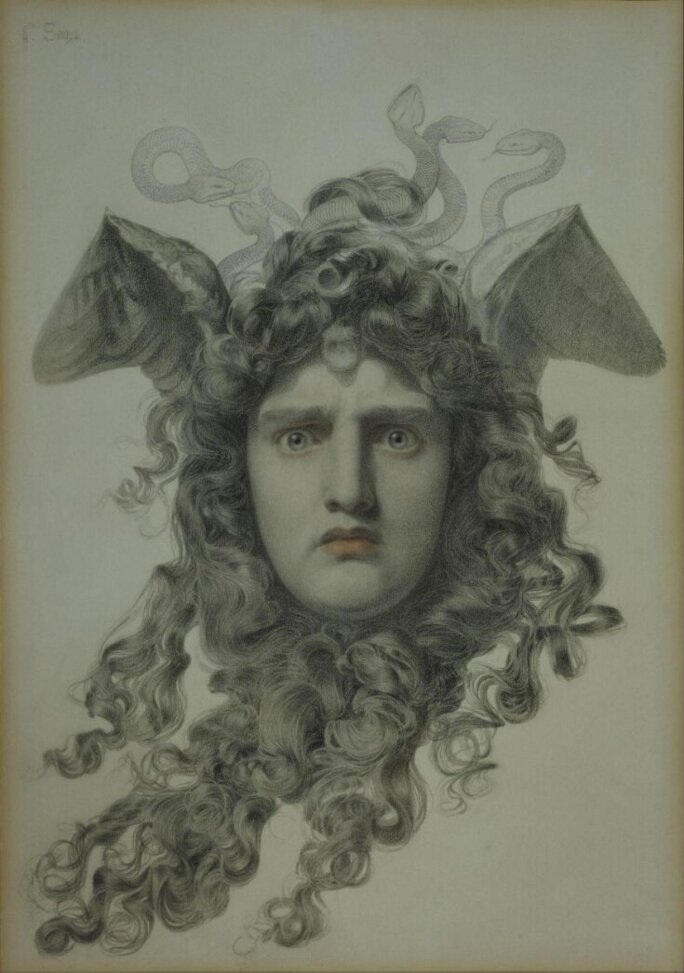

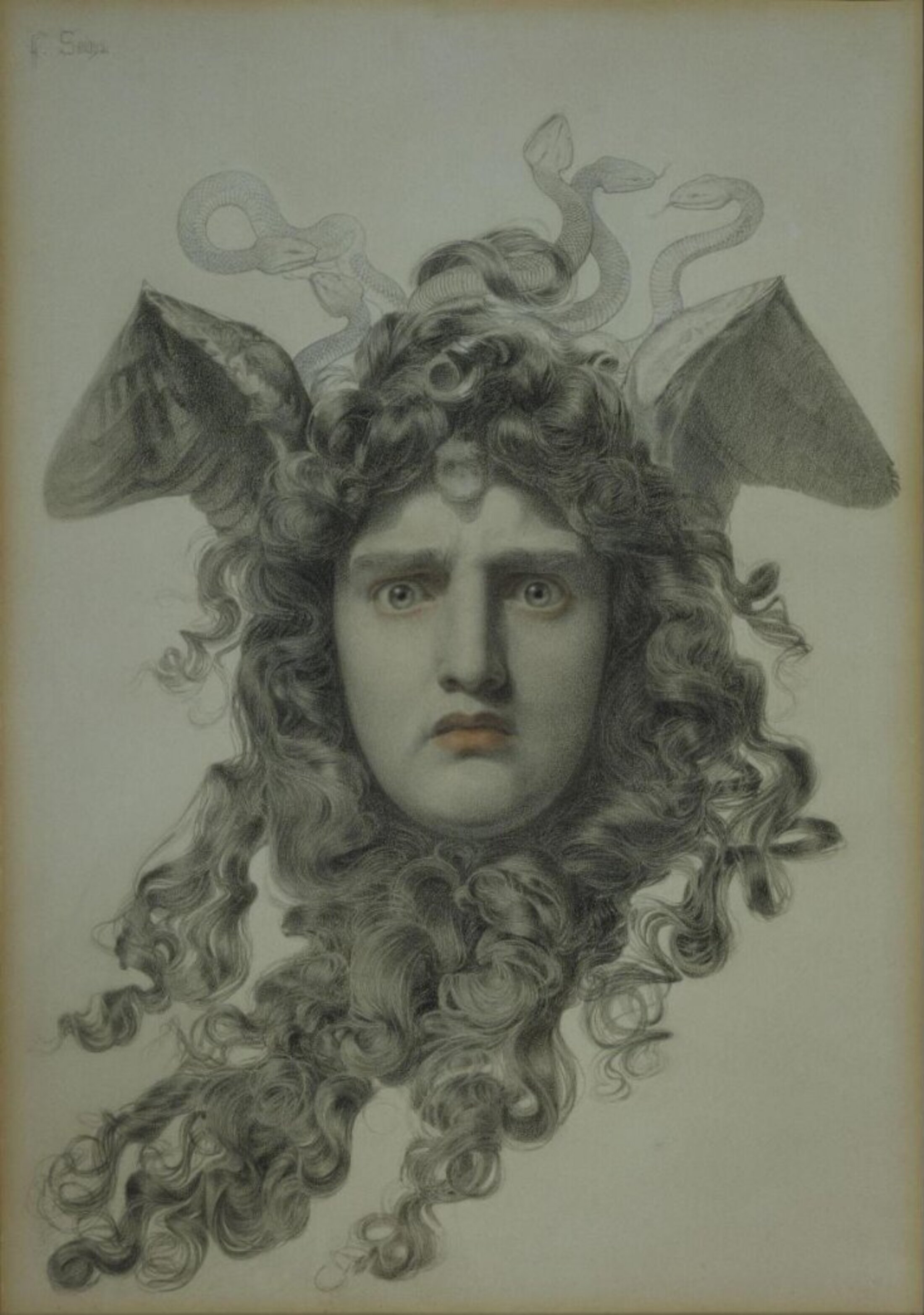

Méduse devient l’une des figures de prédilection[9] du peintre munichois Franz von Stuck (1863-1928), éminent représentant du symbolisme allemand, sur lequel la mythologie grecque exerce une fascination particulière. « Medusa » (v. 1892) donne à voir les corps enroulés des serpents qui semblent littéralement déborder du cadre. Ils entourent pour mieux le contenir un visage d’une grande beauté dont le regard transperce celui du visiteur. La surprenante Méduse que Paul Dardé (1888-1963) nomme « Éternelle douleur » (1913) disparait dans un nœud grouillant de reptiles dont seul le visage émerge.

Agrandissement : Illustration 14

Du monstre fabuleux à l’héroïne féministe

Reflet des peurs et des fantasmes de la société occidentale, figure tragique par la punition injuste d’Athéna, Méduse est probablement la figure mythologique qui se prête le mieux aux interprétations les plus opposées. Devenue aujourd’hui l’une des égéries du féminisme, femme puissante capable d’inverser les rôles, elle est l’incarnation d’un certain pouvoir féminin. « C'est la seule figure de la mythologie qui est née dès l'Antiquité et qui a été ressaisie tout récemment au 21eme siècle, avec le mouvement #Metoo notamment, c'est la seule, il n'y a pas d'autres exemples » souligne Emmanuelle Delapierre. Son extraordinaire longévité est sans pareille.

Agrandissement : Illustration 15

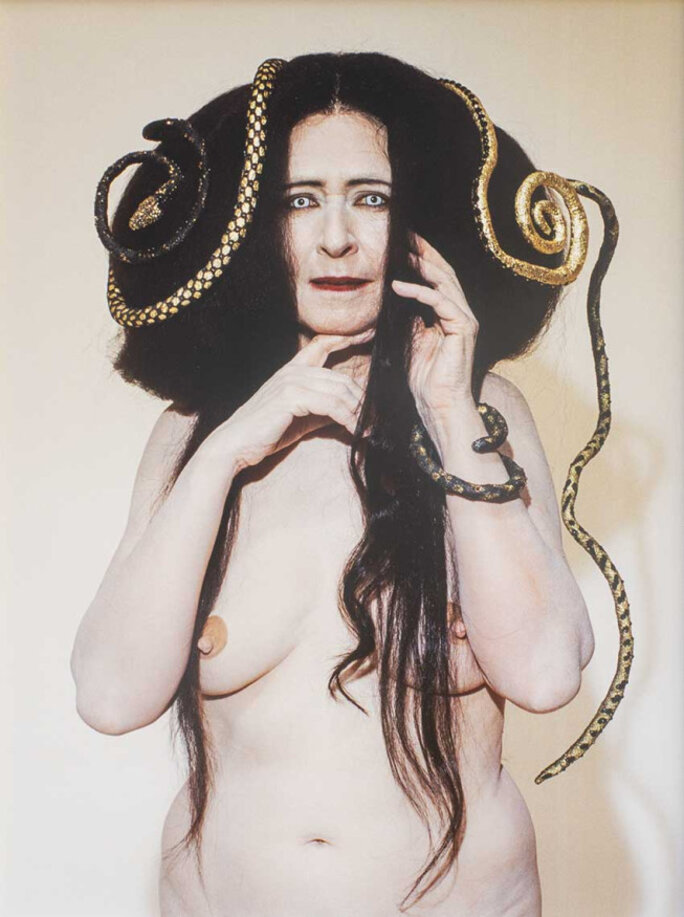

On la retrouve dans une photographie de l’artiste féministe ivoirienne Laetitia Ky[10] intitulée « Médusa[11] »(2022). Elle y campe une Méduse en femme abusée bien décidée à rester debout. Jamais plus elle ne se soumettra, ce que semble exprimer son impressionnante chevelure serpentine. À travers elle, elle dénonce les violences faites aux femmes, malmenées au sein de systèmes patriarcaux dans lesquels perdurent entre autres le mariage forcé et la culture du viol. Méduse se fait ici guerrière africaine. Elle apparait comme la figure mythologique la plus indiquée pour exprimer les révoltes contemporaines. De Crésilas à Dominique Gonzalez-Foerster, de Rubens à Giacometti, l’exposition « Sous le regard de Méduse » offre des éclairages multiples qui révèlent la fascination à travers les siècles exercée par cette figure plusieurs fois millénaire.

Agrandissement : Illustration 16

Et si, en ce début de XXIème siècle, le moment était venu de renverser le monde ? Si la pétrification exercée par Méduse était une interrogation sur la force émancipatrice de l’immobilité ? Comme le suggèrent le philosophe Jérôme Lèbre et le chorégraphe Alban Richard dans l'une des conversations autour de l'exposition. Celle-ci apparait propice à la réflexion, donne un sens à nos actes, s’avère bénéfique à notre environnement. Ce que l’on prend pour de l’immobilité n'est-il pas simplement le temps du vivant ? Méduse invite à une résistance statique au flux incessant des circulations de la ville. Mais quel danger représente-t-elle exactement ? Le face-à-face avec Méduse n’est-il finalement pas un face-à-face avec nous même ? La regarder dans les yeux en refusant d’être médusé, c’est ne pas se laisser submerger par la honte. Si elle demeure multiple et insaisissable depuis des siècles et des siècles, c’est sans doute parce qu’elle est le reflet d’une humanité à la fois complexe et inconstante, encore terriblement patriarcale, qui de tout temps n’a eu de cesse de donner forme à ses peurs pour mieux les maitriser. Victime de viol, Méduse devient une figure monstrueuse punie pour avoir été trop belle, mais aussi condamnée injustement pour des questions que l’on qualifierait aujourd’hui de classes sociales. Figure intersectionnelle, incarnation parfaite de la proto-sorcière à l’image de toutes les femmes fortes et indépendantes, elle doit être vaincue par un homme. Ce sera Persée, fils de Zeus. Très aidé par les Dieux, il la tuera dans son sommeil, ce qui n’est pas très glorieux. Depuis vingt-sept siècles, Méduse est l’objet de tous les fantasmes. « Venger ma race et venger mon sexe ne feraient qu'un désormais[12] ». Ces mots empruntés à Annie Ernaux pourraient être ceux prononcés par Méduse, enfin pourrait-on dire. Car les sorcières n’existent pas.

Agrandissement : Illustration 17

[1] Procédé qui consiste à fabriquer, couche par couche, un moule en céramique autour d'un modèle en cire qui sera éliminé avant que ce moule soit ensuite fritté et porté à haute température pour la coulée du métal, en l’occurrence ici du bronze.

[2] Jean-Pierre Vernant, La mort dans les yeux. Figures de l’autre dans la Grèce ancienne, Paris, Hachette, 1985, Pluriel, 1998, 113 pp.

[3] Ibid.

[4] Représentation de la tête d'une Gorgone, généralement Méduse, toujours de face, sculptée ou gravée dans la pierre, ou encore dessinée, des serpents émergeant souvent du crâne et la langue tirée entre les crocs.

[5] Giorgio Vasari, Vie de Léonard de Vinci, 1550, édition éditée, traduite et commentée par Louis Frank et Stefania Tullio Cataldo, Paris, Hazan, 2019, 376 pp.

[6] Jeune veuve de Carlo Colonna, Comte de Castiglione, dont l’École des Beaux-arts de Paris rejette sa demande de scolarité. Elle devient néanmoins la protégée d’Auguste Clésinger et se lie d’amitié avec Jean-Baptiste Carpeaux.

[7] Pierre Laubriet (dir.), éditée par Claudine Lacoste-Veysseyre, Théophile Gautier, Correspondance générale, Genève Paris, Librairie Droz, 1995, tome IX, 1865-1867, p. 528.

[8] Voir Guillaume Lasserre, « William Morris, la révolution Arts & Crofts », Un certain regard sur la culture/ Le club de Mediapart, 22 décembre 2022, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/221222/william-morris-la-revolution-arts-crafts

[9] Il a non seulement utilisé la tête de Méduse comme motif dans la conception de sa villa d'artistes, où elle orne à la fois la porte d'entrée et le vestibule, mais l'a également capturée dans des dessins à la plume, des peintures à l'huile.

[10] Laetitia Ky diffuse sur les réseaux sociaux des photographies dans lesquelles elle se met en scène, arborant de spectaculaires chevelures.

[11] Exposée en ouverture du pavillon de la Côte d’Ivoire lors de la Biennale de Venise en 2022.

[12] Annie Ernaux, extrait du discours prononcé le 7 décembre 2022 à Stockholm avant la remise de son Prix Nobel de littérature.

Agrandissement : Illustration 18

« SOUS LE REGARD DE MÉDUSE » - Commissaire : Alexis Merle Du Bourg, historien de l’art, assisté d’ Emmanuelle Delapierre, directrice du musée des Beaux-Arts de Caen.

Jusqu'au 17 septembre 2023.

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, le week-end et jours fériés de 11h à 18h, tous les jours en juillet et août.

Musée des Beaux-arts

Le Château

14 000 Caen

Agrandissement : Illustration 19