« Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie ».

Lautréamont, Les chants de Maldoror, chant VI, strophe 1

Agrandissement : Illustration 1

Officiellement, le surréalisme débute avec la publication en octobre 1924, du Manifeste d’André Breton (1896-1966), qui sert de préface à un ouvrage de poésie en prose[1]. Après le désastre de la Première Guerre mondiale, Breton appelait de ses vœux la réconciliation du rêve avec la réalité. Inspiré des nouvelles théories psychanalytiques sur le rêve et l’inconscient, le surréalisme tend à libérer l’imagination du contrôle de la raison par divers moyens comme le sommeil hypnotique, le dessin et l’écriture automatiques, le collage, ou encore l’association spontanée de mots. Volontiers provocateur, l’art surréaliste refuse toute réflexion logique, esthétique ou morale. À Lausanne, les trois musées de Plateforme 10[2], le musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), Photo Élysée, musée cantonal pour la photographie et le musée cantonal de design et d’arts appliqués contemporains (mudac) célèbrent le centième anniversaire du mouvement surréaliste à travers une saison dédiée qui prend la forme d’une réflexion collective élargie sur l’un des mouvements les plus fascinants et les plus influents de l’histoire de l’art. Après avoir montré l’importance du jeu au sein du mouvement surréaliste à travers l’exposition « Surréalisme. Le grand jeu » proposé par le MCBA dans le deuxième volet de cette série du centenaire, celui-ci est consacré à l’exposition « Libérer la photographie » à Photo Élysée, entièrement dédiée à la figure de Man Ray et permettant de rendre compte de toute l’étendue de la créativité d’un des artistes majeurs du XXème siècle. Le photographe fait en outre le lien entre les trois musées par sa présence dans chacune des expositions. Il est aussi consacré au mudac qui, en collaboration avec le Vitra Design Museum, interroge le dialogue étroit entretenu entre le surréalisme et le design durant une centaine d’années dans l’exposition « Objets de désir. Surréalisme et design », venant ainsi conclure l’étape helvétique de ce tour d’horizon sur les surréalistes.

Agrandissement : Illustration 2

Man Ray. Libérer la photographie

Agrandissement : Illustration 3

Portraitiste de studio, photographe de mode, Man Ray est surtout un artiste expérimental qui explore les possibilités de la photographie, en repousse les limites, au moment même où le médium s’impose comme l’expression de la modernité. De son vrai nom Emmanuel Radnitzsky, il nait Américain dans une famille originaire d’Europe de l’Est, à la fin du XIXème siècle (1890) à Philadelphie et mourra Français. Le nom de Ray est adopté par toute sa famille au début de l’année 1912 en raison d’un antisémitisme endémique dans les États-Unis de l’époque. Dadaïste à New York, surréaliste à Paris, il invente avec Lee Miller le principe de solarisation et perfectionne la technique du photogramme de Christian Schad. Pourtant, le rêve de jeune homme de Man Ray, c’est d’être peintre, et c’est en tant que tel qu’il commence sa carrière, une carrière qui va s’étendre sur plus de soixante ans. « Être totalement libéré de la peinture et de ses implications esthétiques[3] », voilà quelle est alors sa préoccupation majeure. Tout en présentant certaines de ses œuvres les plus emblématiques, Photo Élysée propose d’explorer les sociabilités multiples de l’artiste dans une exposition réalisée à partir de la plus importante collection de Man Ray en mains privées, présentée pour la première fois en Europe. « Libérer la photographie » regroupe quelques quatre-vingts tirages faits du vivant de l’artiste, ainsi que des tirages tardifs et posthumes. L’accrochage, volontairement très dense, vient souligner le côté extrêmement foisonnant de l’œuvre de Man Ray.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

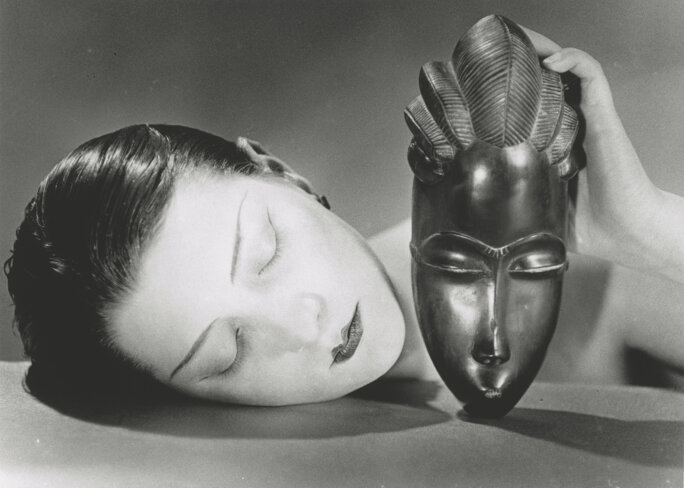

Au-delà de l’éblouissant portrait de l’avant-garde parisienne qu’il constitue, le corpus met en avant les innovations photographiques de Man Ray au cours des années vingt et trente dans la capitale française où il décide de s’établir en tant que photographe professionnel en 1921, travaillant d’abord dans sa chambre d’hôtel. À la rue, que certains photographes voient comme un nouveau terrain de jeu, il préfère le studio qui lui fournit l’espace idéal pour explorer son imaginaire, composant et mettant en scène ses photographies. Installé à Montparnasse en 1922, son studio voit très vite défiler toute la scène artistique et intellectuelle de l’entre-deux-guerres à la faveur de Marcel Duchamp, rencontré en 1915 à New York. Les commandes lui permettent d’être au cœur de l’effervescence parisienne des Années folles. Il se fait le portraitiste, assez classique, de son entourage fait d’artistes tels Henri Matisse, Pablo Picasso, Robert Delaunay, Alberto Giacometti, Salvador Dalí ou encore Max Ernst mais aussi Coco Chanel et Elsa Schiaparelli, d’écrivains, d’intellectuels à l’image de Gertrude Stein, Paul Éluard, James Joyce, Igor Stravinsky, Virginia Woolf, entre autres. Proche de Marcel Duchamp et d’André Breton, il est bientôt connu comme le photographe du groupe surréaliste. Ses modèles féminins se nomment Lee Miller, Kiki de Montparnasse ou Meret Oppenheim. Avec elles, il s’essaie à diverses mises ne scène.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

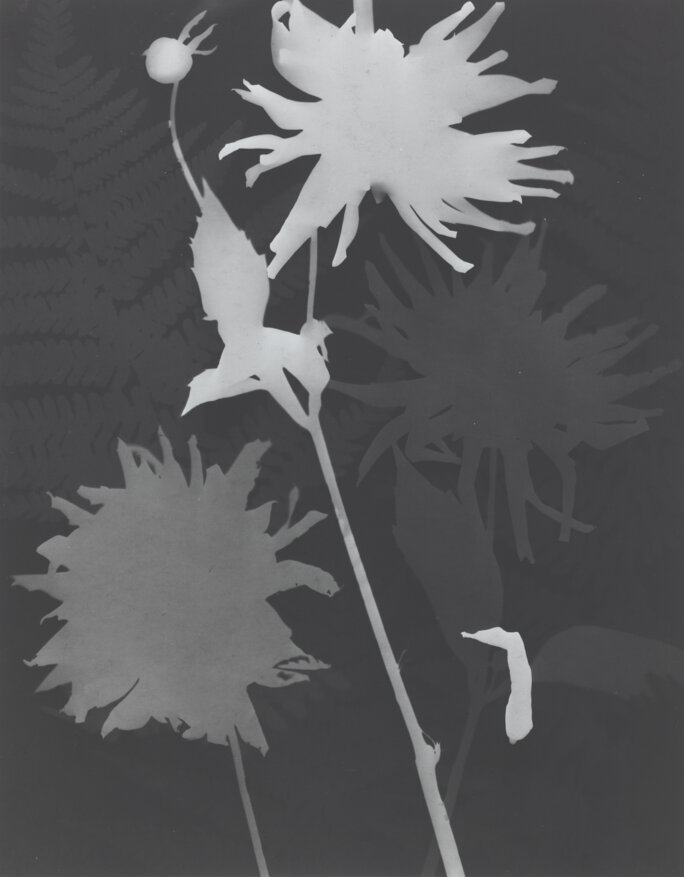

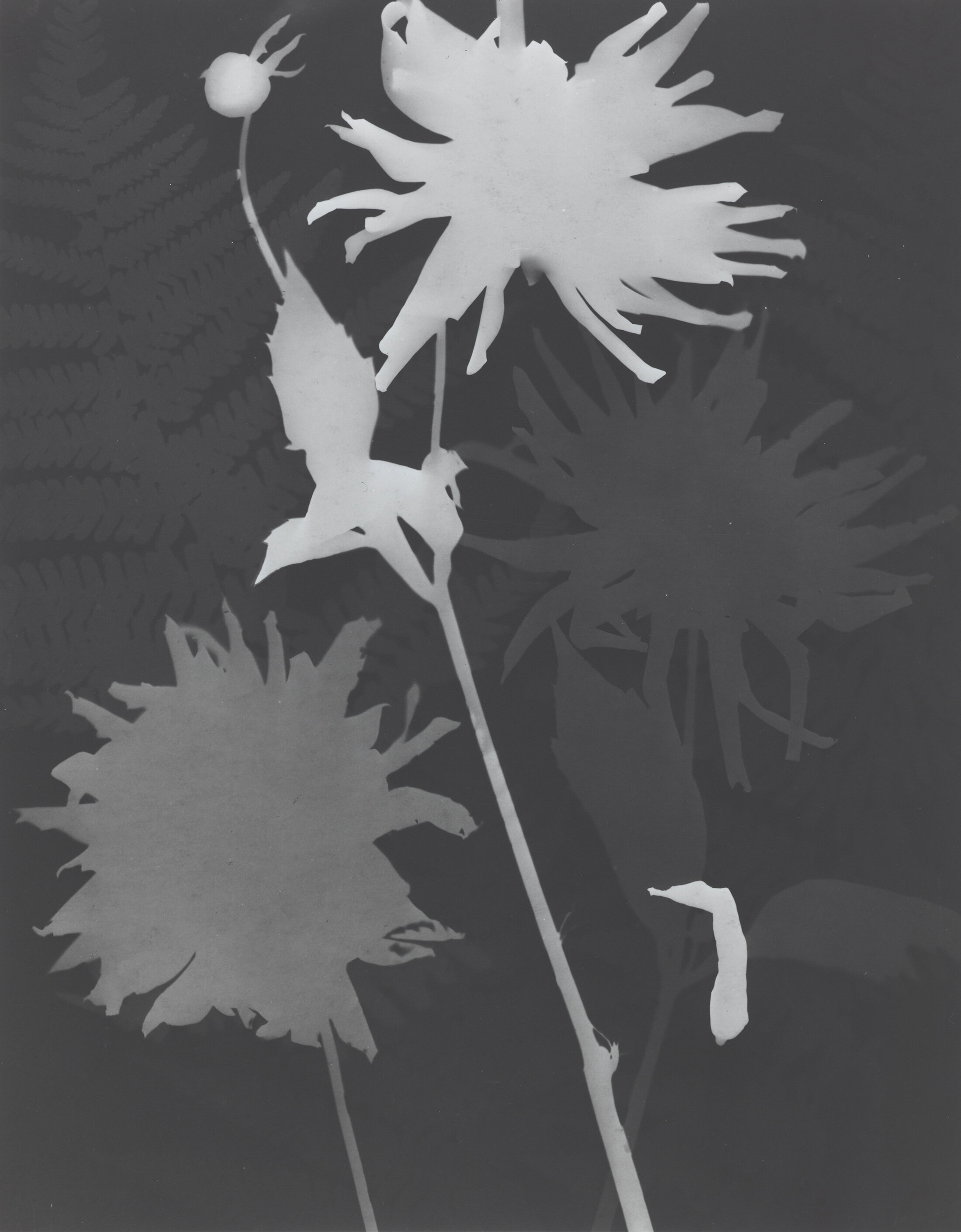

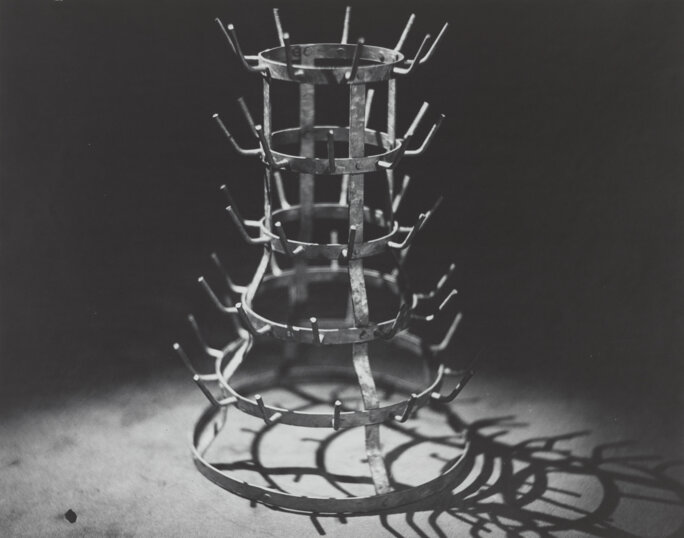

À la fin des années trente, il fera poser sa compagne, Adrienne Fidelin, que tout le monde surnomme Ady, une danseuse originaire de la Guadeloupe. À la faveur de sa rencontre avec le célèbre couturier Paul Poiret, il devient également photographe de mode, travaillant pour le Vogue français et le Vogue américain, pour Harper’s bazaar aussi. Mais il ne se borne pas qu’à ces exercices, envisageant la photographie comme outil de création et d’expérimentation qui va lui permettre de se libérer « de la peinture et de ses implications esthétiques ». Man Ray va se servir du medium comme processus artistique. Il va l’utiliser pour faire l’expérience des nouvelles techniques et des nouvelles manières de créer des images, aller au-delà de la représentation du réel. Les surréalistes cherchent à sublimer le réel, surtout pas à le reproduire. En 1922, abandonnant l’usage de l’appareil photographique, il s’empare du procédé du photogramme, qu’il renomme rayographe, combinant son nom à la technique de radiographie aux rayon X. C’est ce travail avec la lumière qui lui permet de se libérer de la peinture, tant il est convaincu par la puissance visuelle de ses expérimentations. En plaçant directement les objets sur le papier photosensible, il joue avec les ombres et la lumière pour obtenir des formes abstraites sur des tirages uniques. Man Ray s’essaiera à la solarisation et à la surimpression à la décennie suivante.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Art né avec le siècle, le cinéma représente, pour les surréalistes, un autre moyen de dépasser la réalité. Encore muet, il est propice au songe, avec un fort pouvoir de suggestion, il résiste à l’interprétation. Au cours des années vingt, Man Ray va réaliser quatre films. Le rythme et la liberté que lui procure l’image en mouvement vient compléter idéalement sa production photographique. Voyant par ailleurs une relation entre film et poésie, il ajoute à son film de 1926 « Emak Bakia » le beau sous-titre de « cinépoème ». Son « Violon d’Ingres », sans nul doute son œuvre la plus iconique et l’une des œuvres les plus emblématique du XXèmesiècle, réalisée en 1924 et consistant à placer sur l’image du dos dénudé de Kiki de Montparnasse les deux ouïes d’un violon, le consacre comme l’un des très rares photographes surréalistes. « Une œuvre d’art est une chose très personnelle et surtout motivée par la liberté[4] » aimait-il à rappeler. Il est aujourd’hui reconnu comme l’un des photographes les plus importants de l’histoire moderne.

Agrandissement : Illustration 10

Objets de désir. Surréalisme & design

Le mudac propose quant à lui, non pas une, mais deux expositions en lien avec le mouvement surréaliste. En parallèle de l’exposition principale, d’autres objets du désir interrogent l’art verrier à l’aune du surréalisme. « Alchimie. Surréalisme et art verrier » propose de revenir aux origines de la collection d’art verrier contemporain [5] du musée en réunissant un ensemble d’œuvres qui en sont issues. Imaginées par Salvador Dali, Marc Chagall ou encore Jean Cocteau, certaines sont présentées pour la première fois au public. Elles témoignent de l’influence du mouvement centenaire sur la création verrière contemporaine.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Conçue par le Vitra Design Museum où elle a été présentée en 2019, l’exposition « Objets de désir. Surréalisme et design », interroge les relations entretenues par le design et le mouvement surréaliste au cours des cent dernières années. Les objets du quotidien, qui occupent une place prépondérante dans l’imaginaire onirique des surréalistes, sont détournés non sans humour pour devenir de véritables œuvres hybrides à l’instar de la « Roue de bicyclette » (1913) de Marcel Duchamp – ses ready-made étaient source d’inspiration pour des artistes tels que Meret Oppenheim ou Man Ray, les encourageant à transformer des matériaux trouvés en objets hybrides – ou du « Téléphone homard » (1936) de Salvador Dali. Inversement, l’influence du surréalisme sur l’évolution du design est décisive, encourageant les créateurs à examiner la réalité cachée derrière ce qui est visible et à concevoir des objets qui rompent avec les habitudes. Ce nouveau monde d’objets est conceptualisé par les surréalistes dans plusieurs articles théoriques ainsi que dans leurs propres revues et publications, Breton parlant de « beauté convulsive », Dali « d’objets à fonctionnement symbolique ».

Agrandissement : Illustration 13

L’exposition propose d’ausculter quelques trois-cent-cinquante pièces réalisées en un siècle de design à l’épreuve du surréalisme, du mobilier et de l’intérieur au graphisme, à la mode et à la photographie. L’inconscient, les songes, les obsessions, le hasard, l'irrationnel, sont quelques-unes des sources qui vont être mobilisées par les surréalistes pour créer une nouvelle réalité artistique. Dans les années trente, le surréalisme influence le design pour devenir à la décennie suivante une tendance qui va façonner la mode, le mobilier, la photographie, faisant la une des magazines Harper’s Bazaar et Vogue. De l’emblématique table « Traccia » (1939) de Meret Oppenheim aux œuvres contemporaines, en passant par les créations de mode d’Iris van Herpen, les objets de Front, Konstantin Grcic ou Odd Matter ainsi que les projets de design critiques qui remettent en question les nouvelles technologies ou les rôles de genre de manière subversive, les œuvres démontrent que le design ne se résume pas à la fonction et à la technologie, mais qu’il s’intéresse aussi aux réalités cachées des objets, à nos rêves, obsessions et mythes intrinsèquement secrets, et donc au surréalisme. Celui-ci fournit aujourd’hui encore aux designers de nombreuses inspirations. L’exposition prend le parti de présenter des œuvres d’art surréalistes en vis-à-vis d’objets de design afin de mieux en révéler les parallèles et les références croisées. Son intitulé renvoie à l’importance du concept de désir au sein du mouvement, que Breton définit comme suit : « Le désir, seul ressort du monde, le désir, seule rigueur que l'homme ait à connaître[6] ».

Agrandissement : Illustration 14

Divisé en quatre sections, le parcours s’ouvre sur un aperçu du surréalisme des années vingt aux années cinquante, mettant en évidence le rôle crucial joué par le design dans l’évolution du mouvement. Lorsque le surréalisme a remplacé l’esthétique minimaliste du modernisme des années vingt, il a révolutionné le design aussi profondément que l’art. L’objectif principal était de créer et de le faire en toute liberté en contournant toute pensée logique au profit de nouvelles perspectives issues du subconscient ou de l’imaginaire. Le début des années trente est marqué par la recherche du potentiel narratif de l’objet chez des designers mais aussi des architectes comme Le Corbusier, à l’image de l’appartement parisien que celui-ci conçoit pour Carlos de Beistegui (1929-1931), l’un des collectionneurs majeurs d’art surréaliste. Bientôt cependant, nombre de surréalistes vont être poussés à l’exil en raison de la menace nazie. La plupart d’entre eux émigre aux États-Unis, infusant le mouvement dans le monde du design américain, qui influence des créateurs comme Ray Eames ou Isamu Noguchi.

Agrandissement : Illustration 15

Les surréalistes ont exploré les archétypes des objets du quotidien et sapé les codes de signification d’un monde que nous pensions connaître. Après 1945, de nombreux designers adoptent des stratégies similaires, à l’instar d’Achille Castiglioni qui fonde ses créations surprenantes sur l’idée de ready-made. Les abondantes créations du mouvement italien Radical Design[7], parmi lesquelles « I Sassi » (1967-68) de Piero Gilardi, ou « Capitello » (1971) de Studio65, font écho aux fragments d’objets déroutants ou décontextualisés de Salvador Dali ou de Giorgio de Chirico. Dans les années soixante et soixante-dix, Man Ray ou Roberto Matta vont exploiter les possibilités offertes par les nouveaux polymères afin de transformer des motifs surréalistes en objets sculpturaux, tandis que des créations plus récentes comme « Horse lamp » (2006) de Front, citent Duchamp comme source majeure d’inspiration.

Agrandissement : Illustration 16

Agrandissement : Illustration 17

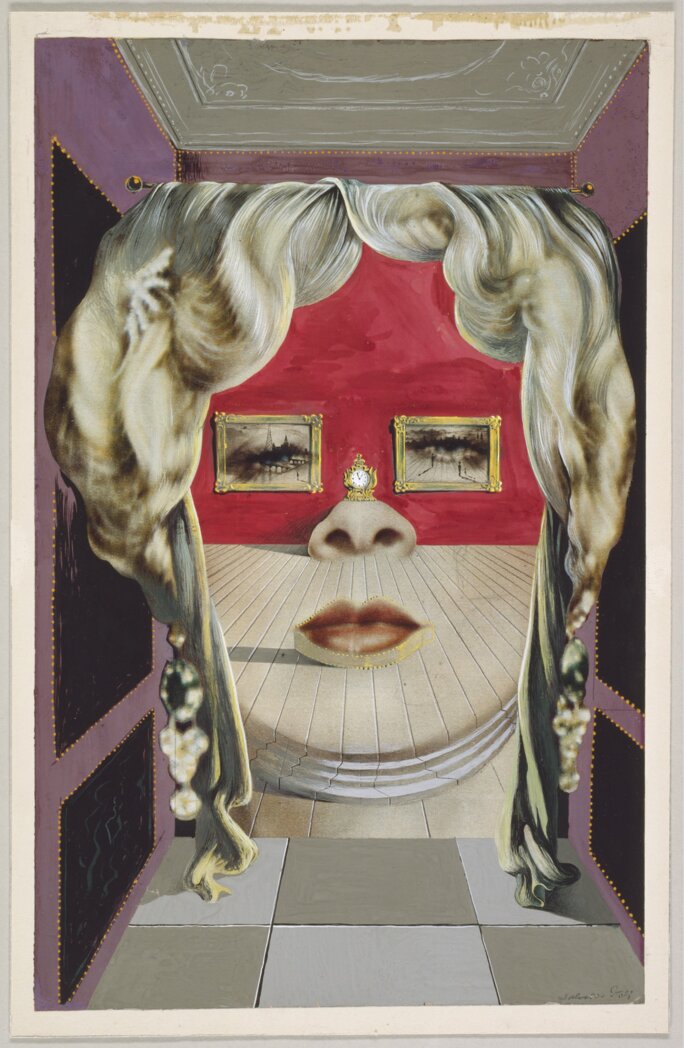

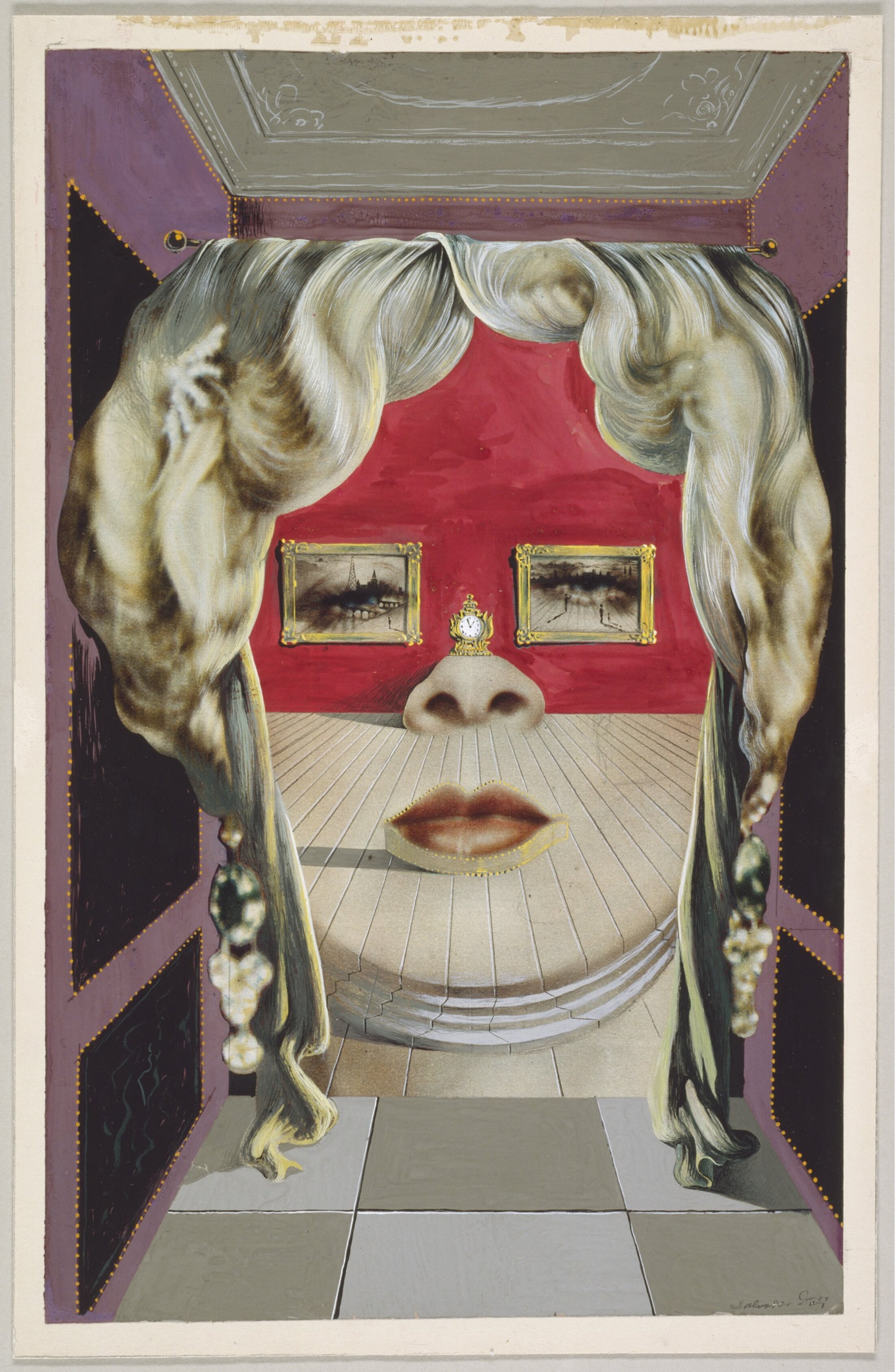

Les thèmes de l’amour, de l’érotisme et de la sexualité, ont joué un rôle central dans le surréalisme. Après-guerre, ces thèmes s’insinuent dans la décoration intérieure comme le montre les meubles sensuels du designer italien Carlo Mollino, ou le sofa Mae West (1938) de Salvador Dali que Studio65 adaptera en 1970 pour « Bocca », son canapé en forme de lèvres. Les femmes sont en nombre au sein du mouvement surréaliste. Si les stéréotypes de genre demeurent chez leurs homologues masculins, elles font preuve d’une exploration plus subtile du sujet, comme en atteste les photographies de mode subversives de Lee Miller ou les autoportraits androgynes de Claude Cahun. La part sombre de la sexualité joue aussi un rôle important chez les surréalistes, inspirés par les théories psychanalytiques de Sigmund Freud pour qui amour et érotisme sont étroitement liés à des forces contraires telles que la violence, l’oppression ou la destruction que les œuvres de Wolfgang Paalen viennent illustrer dans l’exposition. Elles trouvent également leur pendant dans le design avec les objets de Gaetano Pesce, Martin Baas ou Studio Wieki Somers dont le « High Tea pot » prend la forme d’un crâne de porc accompagné d’une fourrure de rat musqué, subvertissant toute notion de confort.

Agrandissement : Illustration 18

Agrandissement : Illustration 19

L’exposition s’achève sur ce que l’ethnologue Claude Lévi-Strauss a appelé « la pensée sauvage », à travers un intérêt pour l’archaïque, le hasard et l’irrationnel qui était aussi évident dans l’enthousiasme des surréalistes pour l’art tribal non occidental que dans leurs expérimentations avec des matériaux et des techniques comme la « peinture automatique », conduisant à l’invention d’un vocabulaire visuel doté d’une logique visuelle propre, caractérisé par des formes rampantes ou fondantes, similaires à celles que l’on trouve dans les peintures de Max Ernst. Des formes comparables font leur apparition dans le domaine du design dans les années quatre-vingt, au moment où les designers commencent à déconstruire les formes et les typologies de l’objet. Des références directes au surréalisme se retrouvent aussi dans le clip de la chanson « Hidden place » (2010) de Bjork sur le visage de laquelle coule une larme, référence affichée à la célèbre photographie « The tears » (v. 1932) de Man Ray. Né des affres de la Première Guerre mondiale, dans une période de conflit et d’incertitude, le surréalisme a été une réponse créative au chaos. Il a ouvert le design au royaume des rêves, et en retour le design a pu introduire le surréalisme dans un monde plus vaste. L’exposition lausannoise permet d’affirmer que, dans le design, la forme ne suit pas toujours la fonction. Elle peut aussi suivre nos obsessions, nos fantasmes et nos désirs cachés.

Agrandissement : Illustration 20

[1] André Breton, Poisson soluble, Éditions du Sagittaire, Éd. Simon Kra, Paris, 1924. Voir Guillaume Lasserre, « Cent ans de surréalisme (I) », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 21 juin 2024, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/210624/cent-ans-de-surrealisme-i

[2] Au pied de la gare de Lausanne, Plateforme 10 accueille sur son site les 3 musées cantonaux vaudois du mudac, de Photo Elysée et du MCBA ainsi que les collections des fondations Toms Pauli et Félix Vallotton.

[3] Sauf mention contraire, les citations sont extraites du dossier de presse de l’exposition Man Ray. Libérer la photographie à Photo Élysée, Lausanne, 2024.

[4] Entretien avec Man Ray, Lectures pour tous, 10 juin 1964, INA.

[5] Le mudac possède la plus importante collection d’art verrier contemporain en Europe.

[6] André Breton, L’Amour fou, Paris, Gallimard, 1937, p. 127.

[7] Le mouvement du Design radical commence en 1966 avec l'exposition Superarchittetura à Pistoia, qui expose les deux principaux groupes du mouvement, Superstudio et Archizoom. Il est actif jusqu’à la fin des années soixante-dix, établissant, par ses réflexions, les fondations du Postmodernisme.

Agrandissement : Illustration 21

« MAN RAY - LIBÉRER LA PHOTOGRAPHIE » - Commissariat : Nathalie Herschdorfer, directrice de Photo Élysée.

Jusqu'au 4 août 2024. Du mercredi au lundi, de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu'à 20h.

Photo Élysée

Place de la Gare, 17

CH - 1003 Lausanne

Agrandissement : Illustration 22

« OBJETS DU DÉSIR. SURRÉALISME & DESIGN » - Commissariat : Mateo Kries et Tanja Kunz assistés par Isabelle Schorer.

Jusqu'au 4 août 2024. Du mercredi au lundi, de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu'à 20h.

mudac

Place de la Gare, 17

CH - 1003 Lausanne

Agrandissement : Illustration 23