Agrandissement : Illustration 1

Depuis sa création en 1990, l’Été photographique de Lectoure s’est imposé comme un rendez-vous à la fois incontournable et singulier de la photographie contemporaine en milieu rural. Placé sous le commissariat général de Damarice Amao, historienne de la photographie et attachée de conservation au département de photographie du Centre Pompidou à Paris, et Marine Segond, responsable de la coordination et de la production du Centre d’art et de photographie de Lectoure (CAPL), l’Été photographique 2025 choisit de célébrer les multiples façons dont la photographie peut tisser des liens : entre artistes travaillant en duo ou en collectif, entre créateurs et acteurs extérieurs, ou encore entre les images et ceux qui les contemplent. Ce choix thématique s’inscrit dans une volonté de « faire communauté » à travers des pratiques collaboratives au sein desquelles l’individu s’efface parfois au profit d’un projet commun. Cette approche fait écho à une réflexion plus large sur notre époque, marquée par des crises écologiques, sociales et politiques qui appellent à repenser nos manières de coexister. Le titre, « Ensemble », pourrait sembler utopique, voire candide, dans un monde où les fractures se multiplient. Pourtant, il s’agit moins d’une célébration naïve de l’unité que d’une interrogation subtile sur ce qui lie et ce qui sépare. Les artistes invités, qu’il s’agisse de Kevin Chrismann & Laura Freeth, du collectif Le Commun des Mortels, de Damien Daufresne, d’Alassan Diawara, d’Anne Desplantez & les enfants du Sarthé, d’Arlene Gottfried, de Nelly Monnier & Éric Tabuchi, ou de Felipe Romero Beltrán, mobilisent tous des proches ou des inconnus dans leurs images, intégrant des voix multiples dans leurs récits visuels. Cette ouverture à l’autre, à l’inattendu, fait du festival une expérience poreuse dans laquelle le visiteur devient lui-même un acteur de cette communauté éphémère.

Agrandissement : Illustration 2

L’un des charmes de l’été photographique réside dans son ancrage dans les espaces patrimoniaux de Lectoure. Cette 36ème édition ne déroge pas à la règle, investissant des lieux historiques, de la Halle aux grains à l’ancien hôtel Saint-Géry, pour proposer une déambulation dans laquelle le passé de la ville et les préoccupations du présent se rencontrent. Loin d’être de simples décors, ils participent activement à la lecture des œuvres. L’ancien hôtel Saint-Géry, par exemple, dans lequel était installée jusqu’en 2020 l’école Bladé, promis à une reconversion en espace associatif, devient un espace liminal, à la fois mémoire d’un passé éducatif et promesse d’un futur collectif. Les photographies exposées dans ces murs chargés d’histoire ne peuvent qu’entrer en résonance avec cette temporalité suspendue. Les œuvres, qu’elles soient issues de collaborations intimes (comme celles de couples d’artistes) ou de projets participatifs impliquant des « inconnu·es », doivent naviguer entre l’éphémère et le pérenne, entre l’intime et le collectif.

Agrandissement : Illustration 3

Une exploration collaborative du territoire

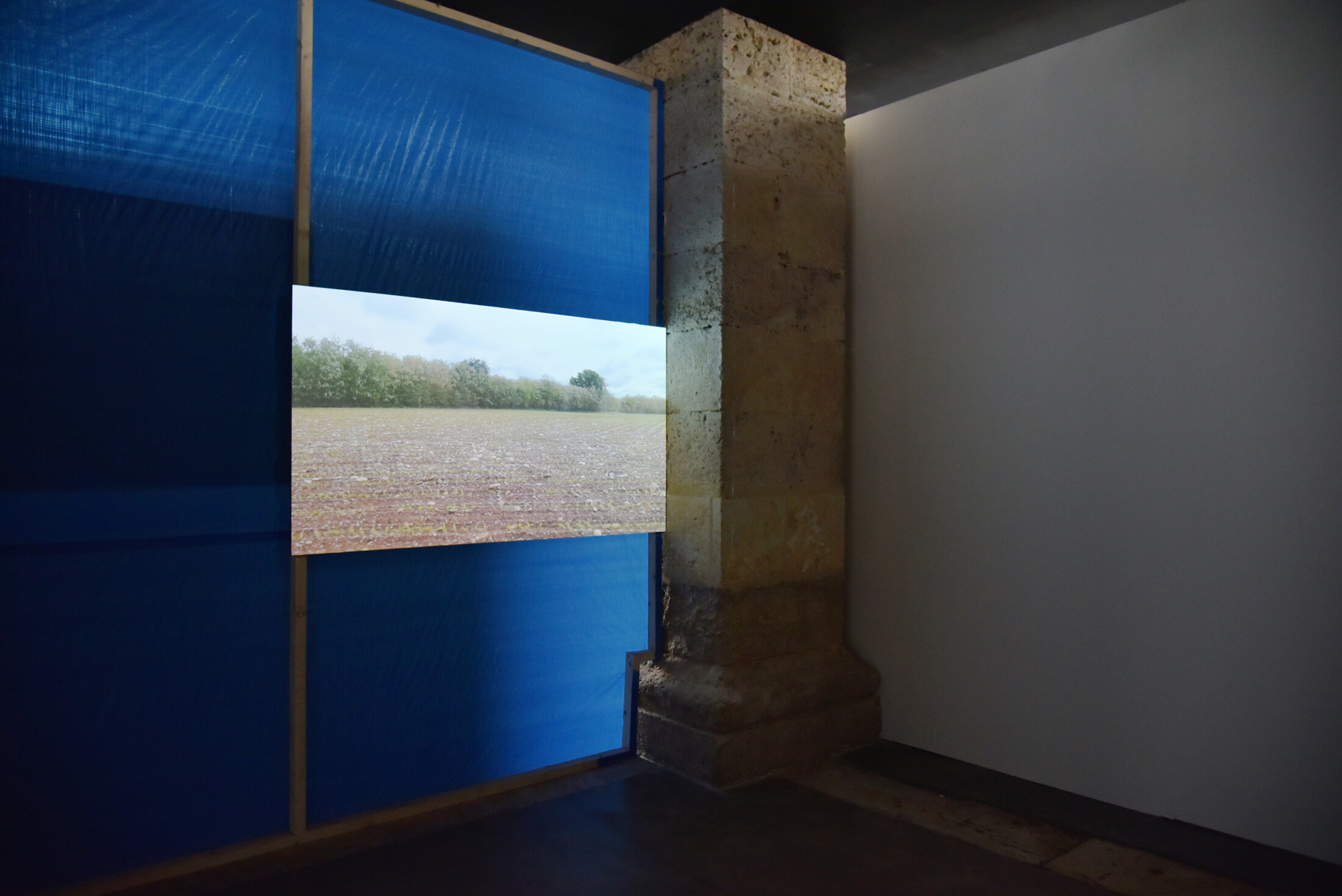

À travers leur pratique collaborative, Kevin Chrismann et Laura Freeth composent un duo qui incarne parfaitement la thématique de cette édition. Leur travail, présenté à la Halle aux grains, s’inscrit dans une démarche qui fait de la photographie un outil de dialogue avec le paysage et ses habitants. On peut voir dans leur œuvre une tentative de cartographier des territoires, non pas comme des espaces figés, mais comme des lieux vivants, tissés de rencontres et d’histoires partagées. Leur collaboration, dans laquelle les sensibilités individuelles se fondent dans un projet commun, questionne la notion d’auteur tout en célébrant l’idée d’une création à deux voix. Exploration multidisciplinaire du territoire rural gersois, « Creuser » (2019 - en cours) trouve son point de départ dans une anecdote singulière : la recherche d’une moissonneuse-batteuse prétendument enterrée dans un coin du Gers dans les années quatre-vingt. Cette enquête poétique et collaborative explore les strates de la mémoire rurale, dialoguant avec le passé agricole de la halle et les récits des habitants. « Creuser » mêle esthétique et politique pour questionner les mutations du territoire et les pratiques d’enfouissement, tout en incarnant l’idée du « faire ensemble » à travers la complémentarité du duo et l’intégration de voix locales. L’œuvre, immersive et sensible, invite à repenser notre lien à la terre et à la communauté, même si elle risque parfois de se perdre dans cette hétérogénéité.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Toujours à la Halle aux grains, l’autre duo, Nelly Monnier et Éric Tabuchi, présente « Aller-Retour » (2024-2025), œuvre issue de leur projet « Atlas des Régions Naturelles » (ARN), entamé en 2017, bien qu’il s’en détache par une utilisation inédite du texte. L’exposition, fruit d’une résidence Capsule[1] à Lectoure, explore l’architecture vernaculaire du Gers à travers une approche photographique systématique et poétique. Prenant pour cadre trois voyages entre Paris et Lectoure, « Aller-Retour » documente les paysages et constructions ordinaires de la Lomagne, du Condomois et du Bruhlois, bien loin des clichés touristiques. Influencés par l’approche protocolaire du couple de photographes allemands Bernd et Hilla Becher[2], fondateurs de l’école de Düsseldorf[3], Monnier et Tabuchi adoptent une méthode frontale, attendant parfois des jours pour capturer des ciels gris uniformes, et ainsi créer un corpus visuel cohérent. L’exposition, accompagnée d’une édition mêlant textes et images, révèle des « pépites » architecturales qui interrogent les mutations historiques et sociologiques du territoire. La scénographie adoptée à la Halle aux grains reflète leur démarche : des photographies espacées selon les temporalités des prises de vue, évoquant le rythme lent de leurs déambulations. Cette lenteur, opposée à l’urgence contemporaine, participe de sa capacité à révéler la beauté discrète du quotidien. L’œuvre, à la fois documentaire et poétique, questionne l’identité rurale et les façons d’habiter le territoire. Elle entre en écho avec le thème « Ensemble » par la collaboration du duo et leur dialogue avec le paysage gersois. Attention toutefois au risque de formalisme dans cette approche rigoureuse, où l’esthétique pourrait primer sur une lecture plus politique des transformations rurales. Malgré cela, « Aller-Retour » s’impose comme une réflexion subtile sur la mémoire des formes.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

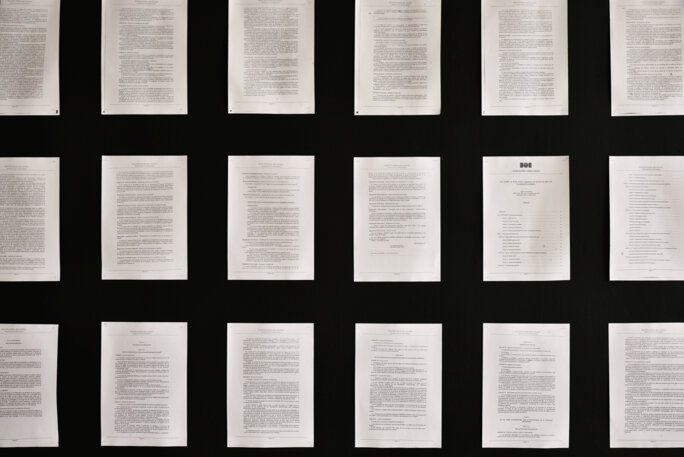

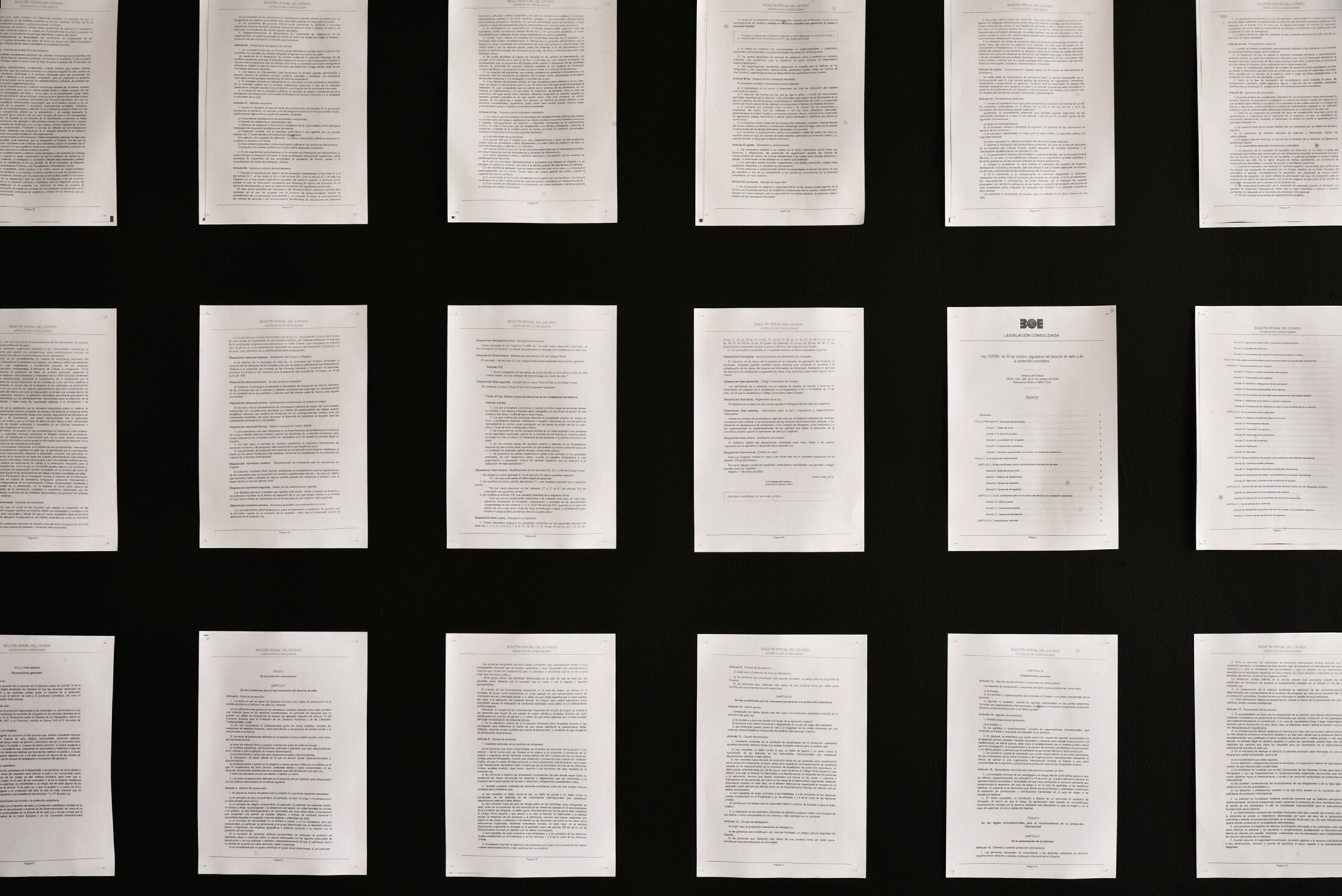

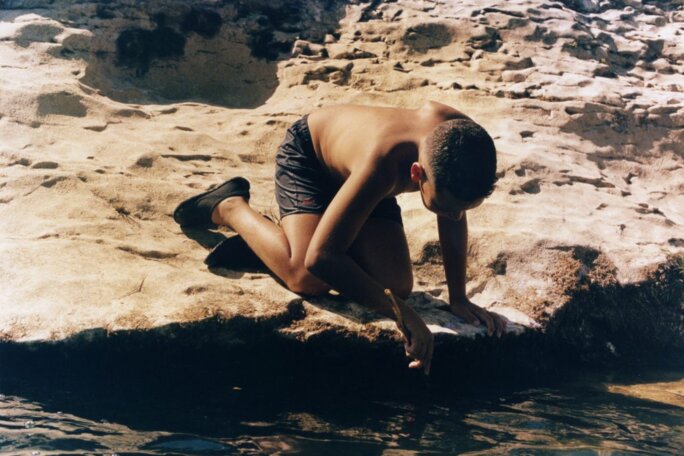

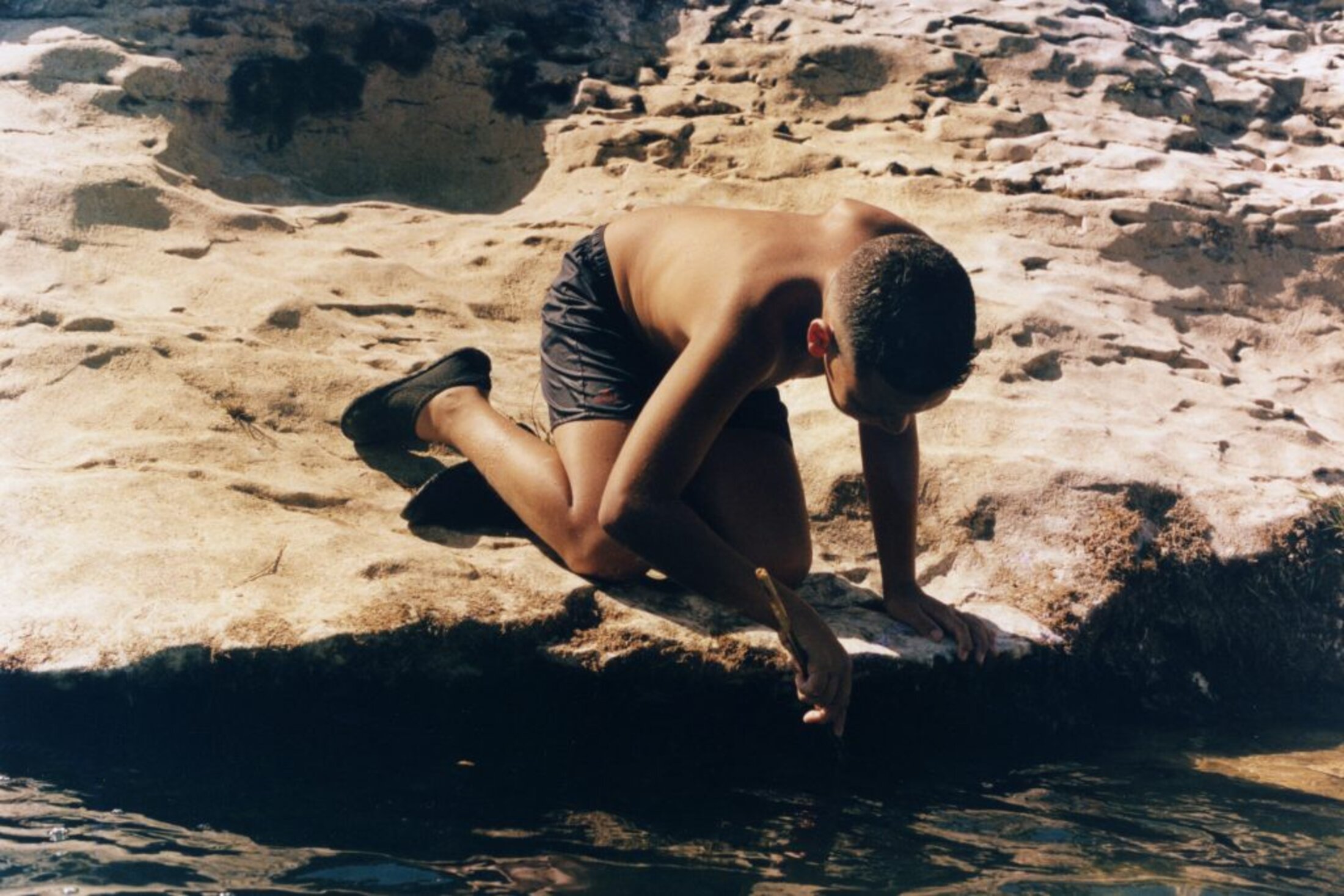

Dans l’ancien tribunal de Lectoure, l’installation vidéo « Recital » (2020) de Felipe Romero Beltrán (né en 1992 à Bogota, Colombie, vit et travaille à Séville), explore la question de l’immigration au sein d’un dispositif performatif. L’œuvre immersive prolonge l’exploration par l’artiste d’une série d’expériences migratoires. Elle interroge les notions d’identité, de déplacement et de communauté dans un espace chargé de symboles judiciaires, en s’appuyant sur le travail de Beltrán auprès de migrants, ici centré sur des jeunes en attente de régularisation en Espagne. Trois écrans donnent à voir trois migrants marocains filmés en plan fixe, s’efforçant de lire, dans un espagnol hésitant, les articles d’une loi qui régit leur statut et leur précarité. Ces vidéos, dénuées d’artifice, capturent la tension entre les corps, les voix et le texte légal – un langage administratif aride, presque hostile. La lecture, laborieuse et empreinte de vulnérabilité, devient une performance dans laquelle l’acte de dire révèle l’absurde violence des cadres juridiques. Dans cette confrontation directe entre les individus et la loi, la maladresse du phrasé traduit une forme de résistance par l’appropriation. Le tribunal, symbole d’exclusion institutionnelle, devient un lieu paradoxal dans lequel les voix marginalisées résonnent. L’œuvre interroge les rapports de pouvoir, l’identité et l’exclusion à travers une approche profondément politique. Par sa dimension collaborative, « Recital » entre en résonnance avec la thématique du festival. Beltrán, en cédant la parole aux migrants, fait de leur voix le cœur de l’œuvre. Leur lutte pour articuler un texte qui les exclut devient un acte de communauté, fragile mais poignant. Cette approche minimaliste, loin des récits spectaculaires sur la migration, privilégie l’intime pour révéler l’universel. En confrontant les corps des migrants à la rigidité de la loi, Beltrán questionne les frontières – géographiques, juridiques, humaines – et invite à repenser les dynamiques d’exclusion et de solidarité.

Agrandissement : Illustration 8

Une photographie plurielle et engagée

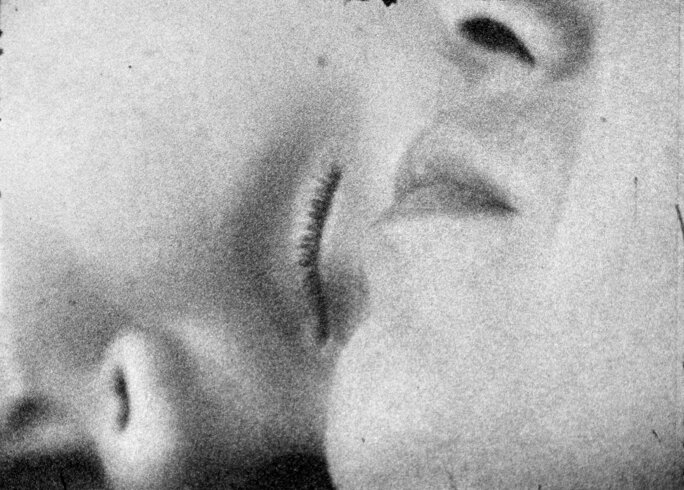

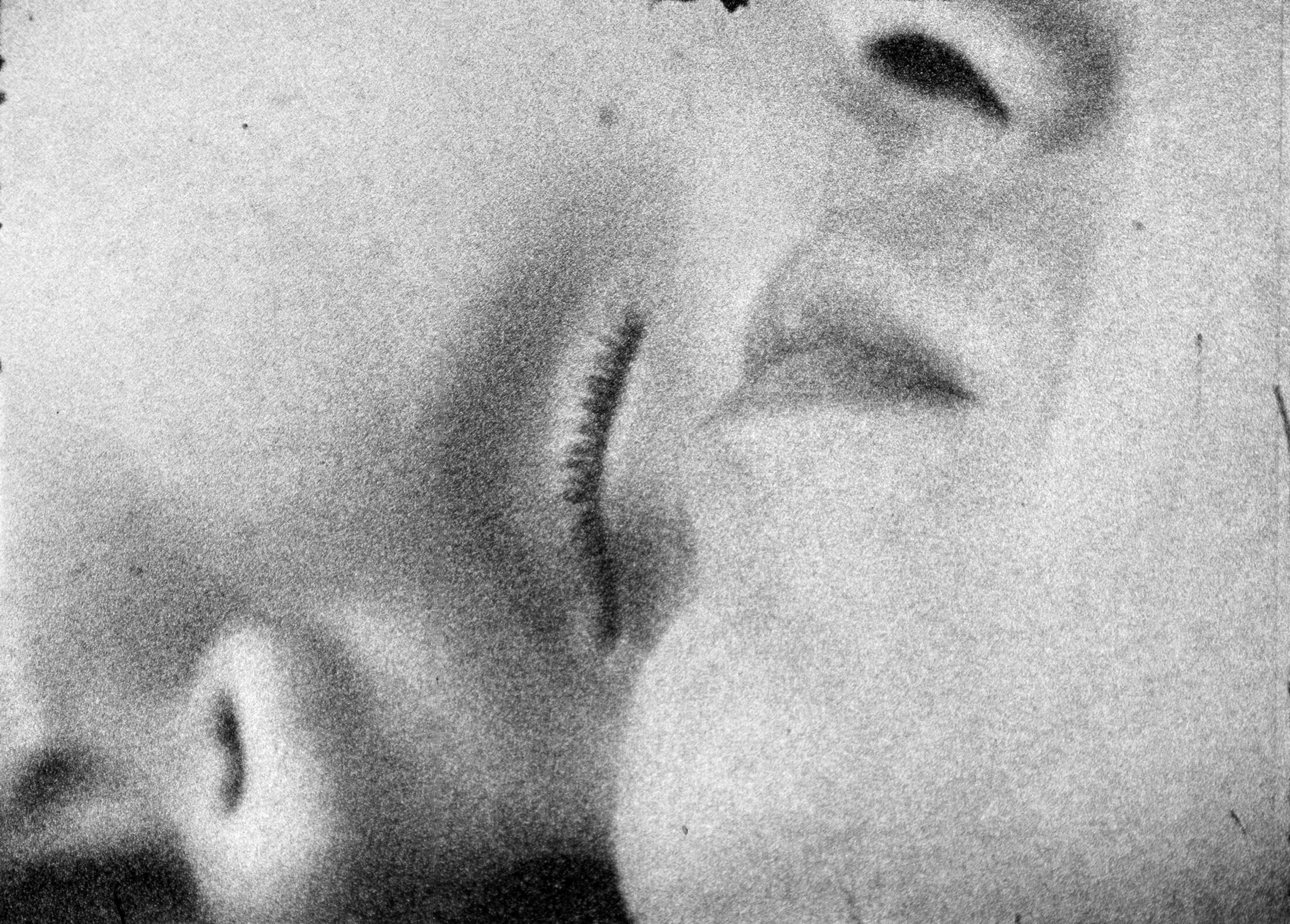

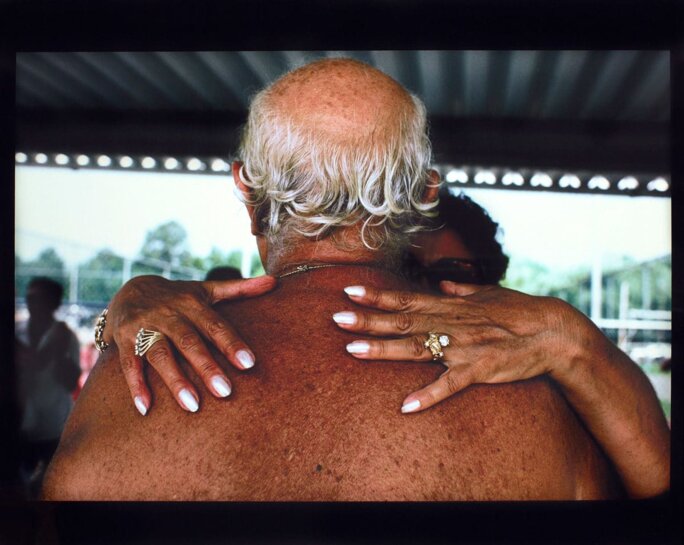

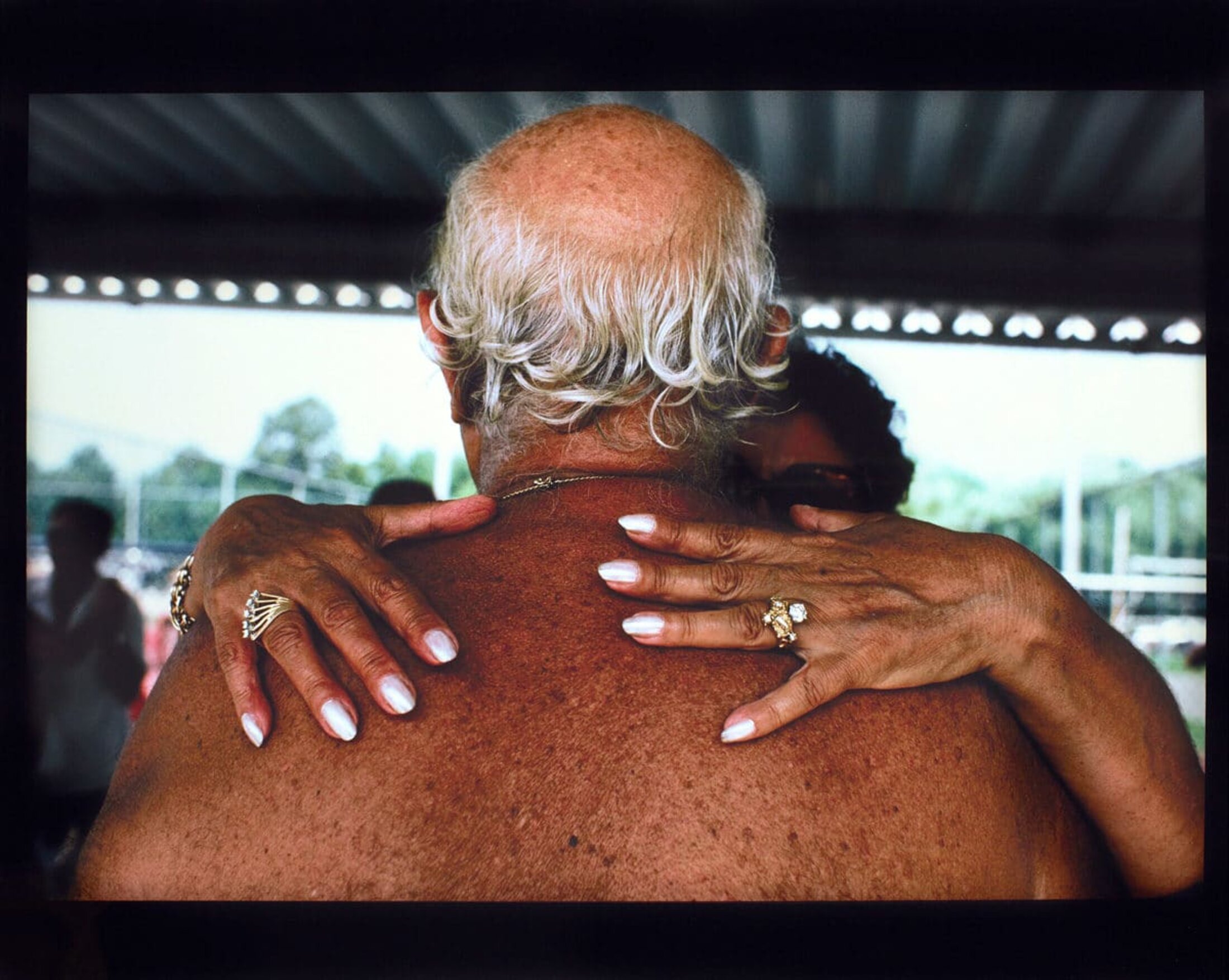

Outre Arlene Gottfried (1950-2017), figure majeure de la photographie américaine, mise à l’honneur avec l’exposition « A Voice of Her Own 1972 1995 » à la Maison de Saint-Louis/ Centre d’art et de photographie de Lectoure, qui a fait l’objet d’un récent article[4], Damien Daufresne (né en 1979 à Paris, vit et travaille à Berlin) occupe la Cerisaie, l’un des lieux emblématiques du festival, niché sur la pointe des remparts sud de la ville, avec une exposition personnelle présentant des photographies tirées de la publication « The Overmorrow[5] ».Artiste multidisciplinaire, Daufresne travaille à l’intersection du dessin, de la peinture, de la gravure, de la vidéo et de la photographie, explorant les possibilités narratives de ce dernier médium, notamment à travers le livre. Il s’intéresse à la manière dont les images peuvent raconter des histoires, non pas de manière linéaire, mais en créant des espaces de rencontre et de dialogue entre le public, les sujets photographiés et l’artiste lui-même. L’exposition et l’ouvrage mettent en lumière cette approche expérimentale et poétique dans laquelle la photographie est souvent marquée par une sensibilité contemplative.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

À l’ancienne école Bladé se dessine une cartographie sensible de la jeunesse. Alassan Diawara (né à Anvers en 1986, vite et travaille à Paris) pose sur celle-ci un regard d’une acuité remarquable, à la fois empathique et analytique. Comme il le formule lui-même : « La jeunesse est un courant en mouvement, fragile et puissant à la fois, oscillant entre hésitations et débordements. Elle s’invente au fil des jours — c’est précisément ce qui la rend précieuse. Porter attention à ces éclats, c’est tenter d’en saisir l’élan flottant[6] ». Cette déclaration guide l’exposition « La Mue ». Diawara ne se contente pas de photographier des visages, il capte des instants de bascule, ces moments où l’identité se construit dans la tension entre l’intime et le social, entre l’élan vital et les contradictions inhérentes à cet âge charnière. Dans cette ancienne école, les photographies de Diawara s’offrent comme une suite de portraits dans laquelle chaque image semble suspendue dans un entre-deux : celui de la métamorphose, de la « mue » qui donne son titre à l’exposition. Les jeunes qu’il photographie – qu’ils soient issus de ses observations au sein de sa propre famille ou rencontrés au gré de ses projets internationaux – incarnent une pluralité de voix et de visages. Ces portraits ne sont pas figés. Ils vibrent d’une énergie contenue, d’une quête d’affirmation qui se heurte parfois aux incertitudes de l’adolescence. L’artiste interroge la manière dont le portrait photographique, en tant que genre, façonne notre perception de la jeunesse, tout en défiant les conventions qui la réduisent à des stéréotypes. L’école Bladé, avec son architecture du XIXème siècle, est un espace où se croisent les mémoires de l’éducation, de l’enfance et de la communauté. En y installant « La Mue », Alassan Diawara dialogue avec cet héritage, transformant l’école en un lieu de réflexion sur la jeunesse d’aujourd’hui, tout en éveillant les échos des générations passées.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

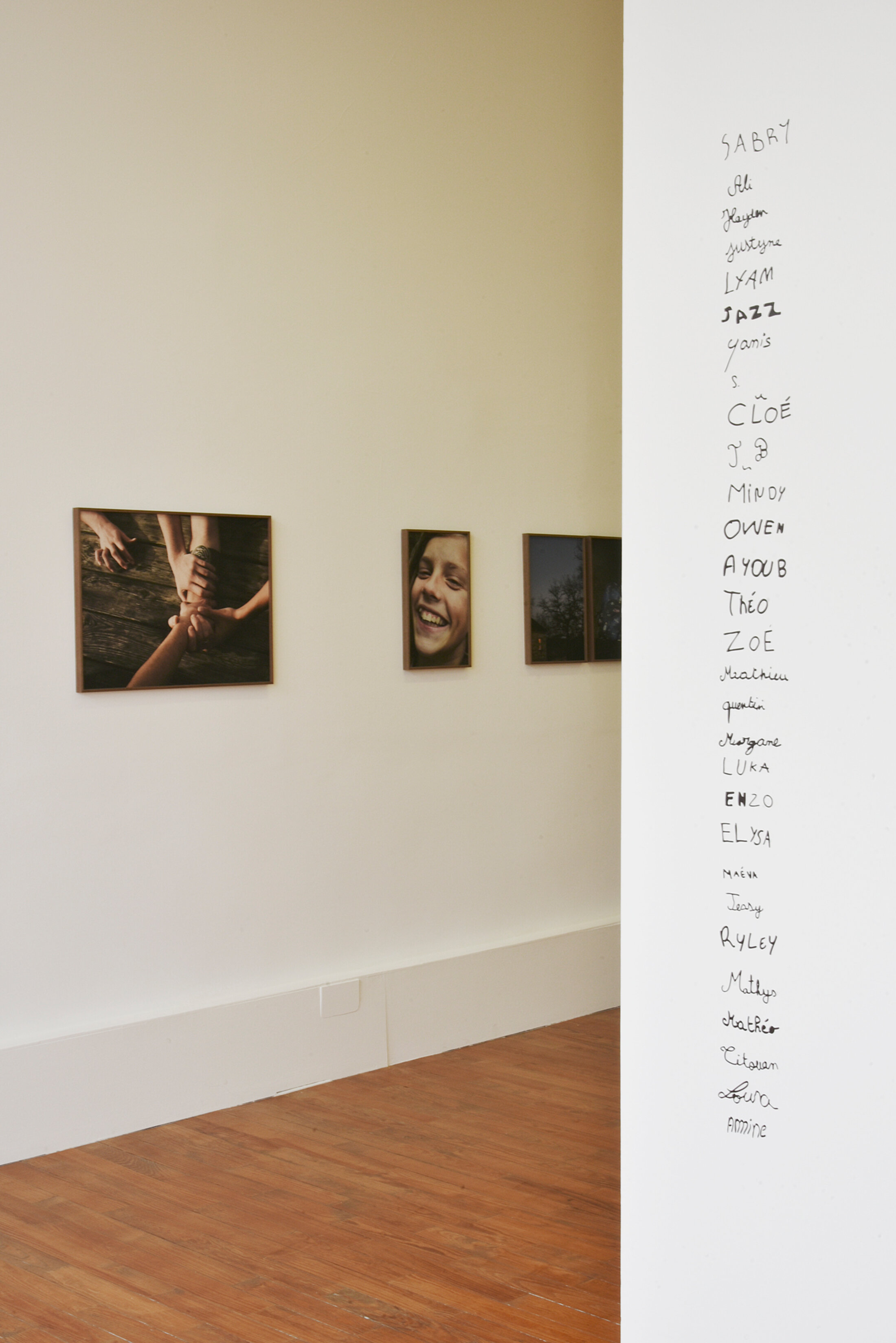

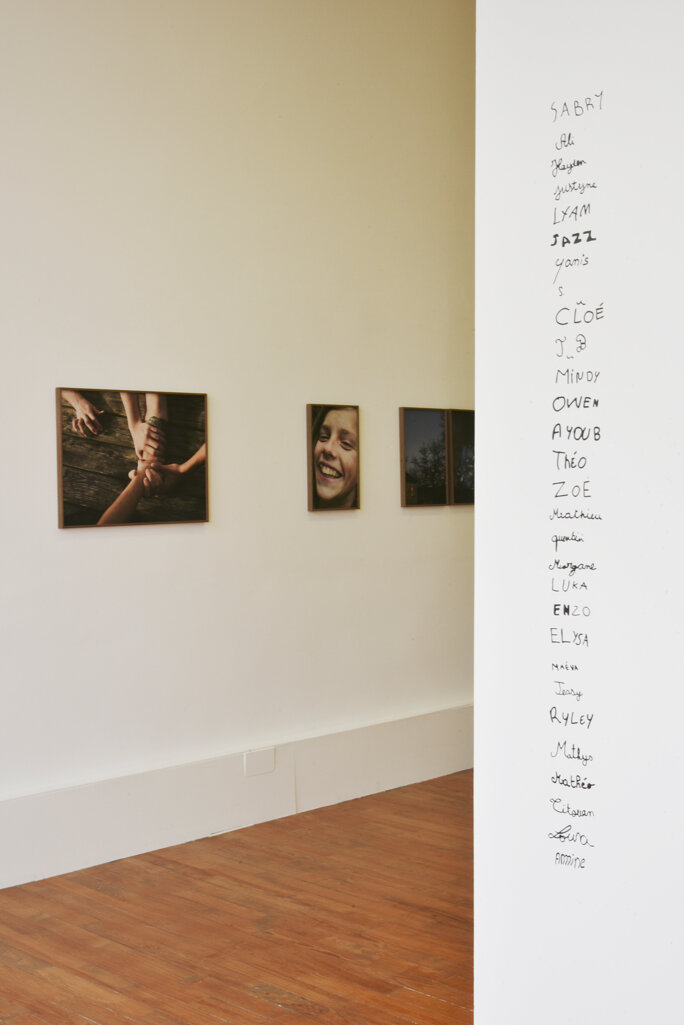

À l’étage, Anne Desplantez, photographe et autrice toulousaine, développe depuis plus de cinq ans des projets d’art participatif mêlant photographie, écriture et dessin, souvent en lien avec des contextes de vie sous contrainte, comme dans les institutions. Son travail, marqué par une approche collaborative et sensible, vise à créer des espaces de rencontre et de dialogue dans lesquels les participants deviennent cocréateurs des œuvres. Elle présente « Parce que. Ici. », un projet réalisé avec les enfants du Sarthé, un centre gersois proposant des maisons d'enfants et des dispositifs thérapeutiques pour des mineurs et des jeunes majeurs en difficulté. Ce projet s’inscrit dans le programme « Entre les images[7] » du réseau Diagonal[8]. Il explore la notion de communauté à travers des créations mêlant photographie numérique, Polaroïd et croquis, réalisées en collaboration avec les jeunes du Sarthé. Les œuvres reflètent leur quotidien, leurs aspirations et leur lien au territoire rural, dans une démarche d’autonomie et d’inclusion.

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

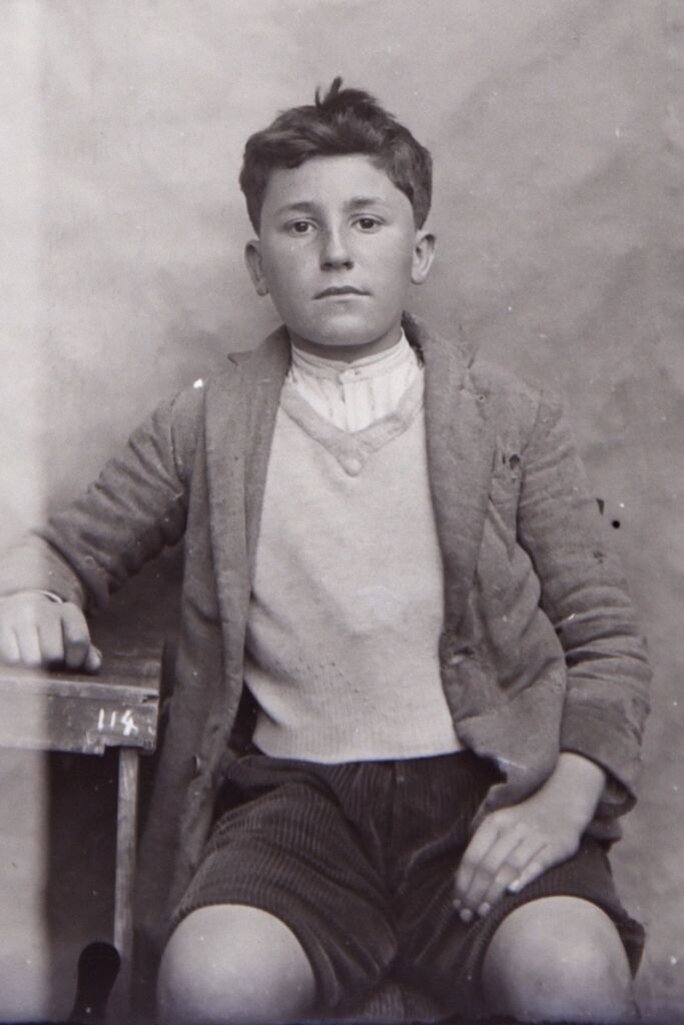

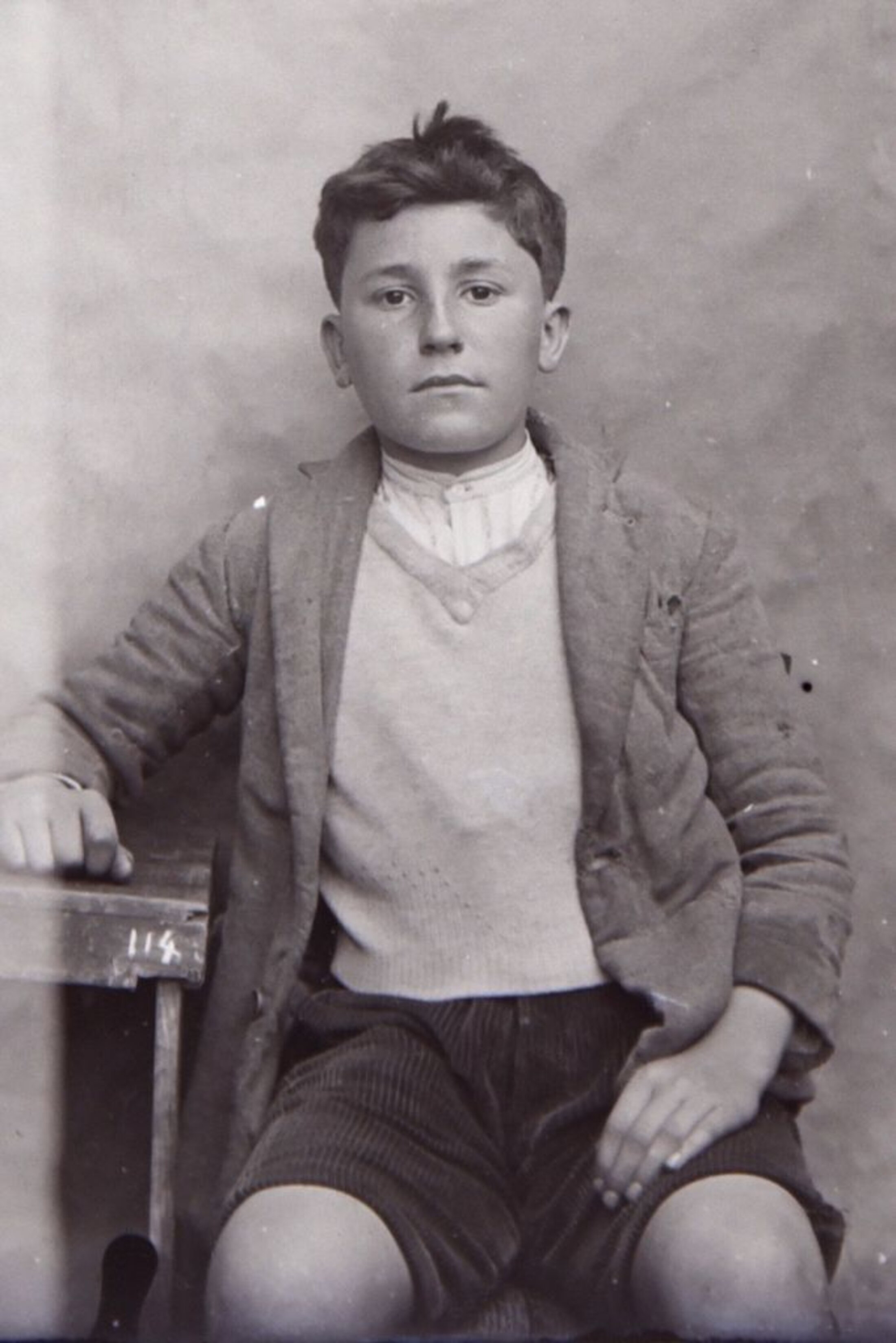

Ces propositions sur l’enfance sont complétées par l’exposition « Visages d’enfance dans les années 1930 »,réalisée à partir d’une collection de quatre-vingt plaques de verre – un fonds d’archives locales déposé au Centre d’art et de photographie de Lectoure –, qui révèle des portraits d’enfants exécutés dans les années trente. Ces images capturent avec une exceptionnelle intensité les expressions et les regards de la jeunesse d’une époque révolue, figée sur ces supports photographiques fragiles. Ces plaques de verre, témoins d’un passé rural et scolaire, dialoguent avec le lieu et le thème central du festival, intensifiant les liens communautaires et la mémoire collective. Présentée dans un contexte contemporain, cette série invite à questionner la permanence des liens familiaux et communautaires, tout en offrant un contrepoint historique aux démarches plus contemporaines présentées dans cette édition. L’espace public de Lectoure est parsemé de la proposition du collectif Le Commun des Mortels[9]. Intitulée « Regardez, vous verrez », elle met en scène soixante images issues de leur collection de trois millions d’objets photographiques, couvrant plus d’un siècle d’histoire. Ces clichés, organisées en cinq thématiques, sont dispersés dans les rues de la ville à la manière d’une chasse au trésor, célébrant sans nostalgie la photographie populaire et quotidienne. Le projet reflète la modestie des sujets et des auteurs, en écho au thème fédérateur du festival, qui explore la cocréation et la communauté.

Agrandissement : Illustration 16

Agrandissement : Illustration 17

Agrandissement : Illustration 18

Cette édition 2025 de l’Été photographique de Lectoure, orchestrée par Damarice Amao et Marine Segond, reflète une ambition curatoriale audacieuse qui est de faire de la photographie un medium de rassemblement, capable de tisser des liens entre individus, lieux et temporalités. Chaque artiste, à sa manière, explore la collaboration, qu’il s’agisse de duos créatifs (Chrismann & Freeth, Monnier & Tabuchi), de projets participatifs (Desplantez & les enfants du Sarthé, Le Commun des Mortels), ou de démarches humanistes (Gottfried, Beltrán, Diawara). L’exposition historique « Visages d’enfance dans les années trente » ancre cette réflexion dans une perspective plus large, rappelant que la communauté se construit aussi à travers la mémoire. Il faut souligner la richesse de cette pluralité de voix dans laquelle la photographie oscille entre documentaire, performance et poésie. Mais, le thème « Ensemble » ne risque-t-il pas de se diluer dans la diversité des approches ? Les œuvres, en dialoguant avec les lieux patrimoniaux de Lectoure, parviennent-elles à transcender leur contexte pour toucher à l’universel ? Malgré ces questionnements, la force de cette édition réside dans sa capacité à faire de l’art un espace de rencontre dans lequel habitants et visiteurs deviennent eux-mêmes acteurs d’une communauté éphémère.

Agrandissement : Illustration 19

[1] Créé en 2020, le dispositif Capsule du ministère de la Culture permet d’accueillir chaque année des artistes en résidence au sein des centres d’art labélisés et autres lieux intermédiaires de production et de diffusion de la photographie.

[2] Le couple entreprend de documenter méthodiquement l’architecture des bâtiments industriels des XIXème et XXème siècles en Europe et en Amérique du Nord, avec un protocole strictement identique (vue frontale, centrage du sujet, etc.). Ce projet d’une vie, couronné par le Lion d'or de la sculpture à la Biennale de Venise en 1990, aura influencé l’art conceptuel des années soixante et soixante-dix.

[3] Parmi leurs élèves les plus connus, ayant marqué la photographie contemporaine, figurent Andreas Gursky, Thomas Struth, Thomas Ruff, Candida Höfer, Axel Hütte et Petra Wunderlich.

[4] Guillaume Lasserre, « À Lectoure, l’ode à la vie d’Arlene Gottfried », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 24 août 2025, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/240825/lectoure-l-ode-la-vie-d-arlene-gottfried

[5] Il s’agit de sa seconde édition, sortie en juillet 2025 aux éditions Lamaindonne.

[6] Citation extraite de la note d’intention de Damarice Amao.

[7] Programme national de transmission et d'ateliers de pratique photographique développé par le réseau Diagonal et ses membres avec le soutien financier du ministère de la Culture et en partenariat avec l'ADAGP et la Fnac.

[8] Fondé en 2009, Diagonal est un réseau national réunissant des structures de production et de diffusion dédiées à la photographie. Il participe à la structuration de la création photographique ; il accompagne la professionnalisation des artistes photographes et s’attache au développement d’une éducation artistique et culturelle sur l’ensemble du territoire. https://reseau-diagonal.com

[9] Jacques Barbier et Élise Pic. https://collectif-lecommundesmortels.fr

Agrandissement : Illustration 20

« ENSEMBLE » - 36ème édition de l'Été photographique à Lectoure. Commissariat : Damarice Amao, historienne de la photographie et attachée de conservation au au Cabinet de la photographie du Musée National d’Art Moderne/ Centre Pompidou, et Marine Segond, responsable de la coordination et de la production au CAPL. Jusqu'au 21 septembre 2025.

Du lundi au jeudi, de 15h à 19h, du vendredi au dimanche, de 10h à 13h et de 15h à 19h.

L'été photographique

Maison de Saint-Louis - 8 cours Gambetta

32 700 Lectoure

Agrandissement : Illustration 21