Agrandissement : Illustration 1

Dans le Marais à Paris, la galerie Maubert[1] consacre sa première exposition posthume à Sylvie Fanchon, figure emblématique de la peinture française, décédée des suites d’un cancer en avril 2023. Diplômée des Beaux-arts de Paris en 1980, elle y enseignera ensuite de 2001 à 2019, devenant la première femme cheffe d’atelier. C’est en toute logique que Kathy Alliou, directrice du Département des Œuvres des Beaux-Arts de Paris – où les deux femmes se sont liées d’amitié[2] – assure le commissariat de « Expensive », exposition au titre moqueur et impudent, emprunté à celui de la petite peinture sur papier réalisée en 2020, si caractéristique du travail de l’artiste, qui ouvre cet hommage plein d’ironie, maintenant à bonne distance la gravité et les larmes. Pas de pathos excessif en effet, pas de linéarité chronologique empesée, mais un va-et-vient constant dans trois décennies de création, du milieu des années quatre-vingt au tout début des années 2020. Les dernières toiles, datées de 2021à 2023 et présentées à Bétonsalon à Paris au printemps 2024[3], dans l’ultime exposition que l’artiste avait pris soin de préparer avant sa mort, ne sont en revanche pas montrées. Si, pour Sylvie Fanchon, une peinture était une surface sans profondeur et rien d’autre, « elle accordait, malgré tout, la possibilité qu’émerge des tréfonds sombres de ses peintures récentes comme un sentiment de perte, un flip avec une pointe d’humour ou d’espoir[4] ». Les messages d’alerte de la disparition de données informatiques qu’elle adressait dans ces dernières peintures peuvent être compris comme autant de messages annonçant sa mort imminente. Sans doute a-t-on voulu préserver l’humour mordant qui la caractérisait et qui traverse en permanence son œuvre. L’exposition respire en effet l’ironie fanchonnienne, sur la figure de l’artiste d’abord, traitée avec dérision et autodérision afin de déjouer la sacralisation à la fois du geste et du statut – elle détestait qu’on mette les artistes sur un piédestal –, sur la subjectivité et la versatilité de la valeur de l’art ensuite, remettant notamment en cause l’ordre moral implicite qui veut que soit dissocié l’amour de l’art de sa valeur marchande et de ses conditions de production. « L’un des principaux enjeux de son travail consiste à déjouer le pacte artistique qui identifie l’artiste à un illusionniste et la peinture à un leurre[5] » écrit Kathy Alliou dans le texte qui accompagne l’exposition. Sylvie Fanchon travaillait par série, abordant chacune d’entre elles de façon expérimentale, l’ensemble constituant un laboratoire idéal pour tester les limites de la peinture face à nos habitudes perceptives. Sa peinture « instruit un dialogue avec les outils de la représentation[6] » précise Kathy Alliou. Peindre, c'est jouer avec la vérité des formes. L’artiste distingue le comment peindre, qu’elle soumet à des contraintes très fortes, du quoi peindre, pour lequel elle puise dans son environnement immédiat. Dans son œuvre, la part de l’accident est déterminante.

Agrandissement : Illustration 2

La contrainte comme liberté

« J’ai mis au point un certain nombre de contraintes qui me permettent de me mettre au travail[7] » rappelait Sylvie Fanchon, affirmant qu’elles sont nécessaires, sans quoi il lui aurait été impossible de peindre. Fidèle à une économie de moyens radicale, elle établit une véritable stratégie d’occupation de la surface du tableau, assujettissant ses œuvres à un ensemble de mesures préalablement définies – médium et format unique, (elle travaillait exclusivement à l’acrylique et en format paysage), n’utilisant jamais plus de deux couleurs). Son refus de l’illusionnisme lui fait privilégier la planéité, la bichromie et l’imperfection assumée du geste comme autant de traces visibles, de bavures volontaires. « J’additionne les couleurs, mais je les soustrais au regard puisque tous les tableaux contiennent potentiellement en eux toutes les couleurs, mais n’en présentent que deux[8] » disait-elle. « C’est une économie, une façon de se concentrer, une forme de condensation ». Les solutions bidimensionnelles sont sa réponse à la prolifération et à l'inflation des images. L’artiste envisage la peinture comme un questionnement des perceptions du réel, qu’elle explore telle une « entreprise de vérification de la véracité des perceptions que nous avons du monde[9] », en utilisant des formes génériques et décontextualisées issues du quotidien – meubles, plans et schémas techniques ou scientifiques, bulles de BD, personnages de comics ou de dessins animés, motifs ornementaux, etc – pour créer des motifs énigmatiques et opaques se détachant de manière nette et précise de la surface de la toile. « Je ne travaille pas à un mimétisme visuel mais à une organisation visuelle à l’aide d’objets réels empruntés, simplifiés, et réinjectés sur la surface du tableau[10] » expliquait-elle. Elle « dégraisse » ainsi les formes – les détails ne l’intéressait guère –, détourant et évidant les images pour en faire des motifs frontaux et plats, à la couleur unie, simples et indentifiables, permettant ainsi de distinguer ce qui est important de ce qui ne l’est pas. Dans cette peinture, comprise comme acte répétitif et comme lieu de contraintes et de gestes, l’occupation matérielle du tableau devient aussi un discours sur le médium lui‑même.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

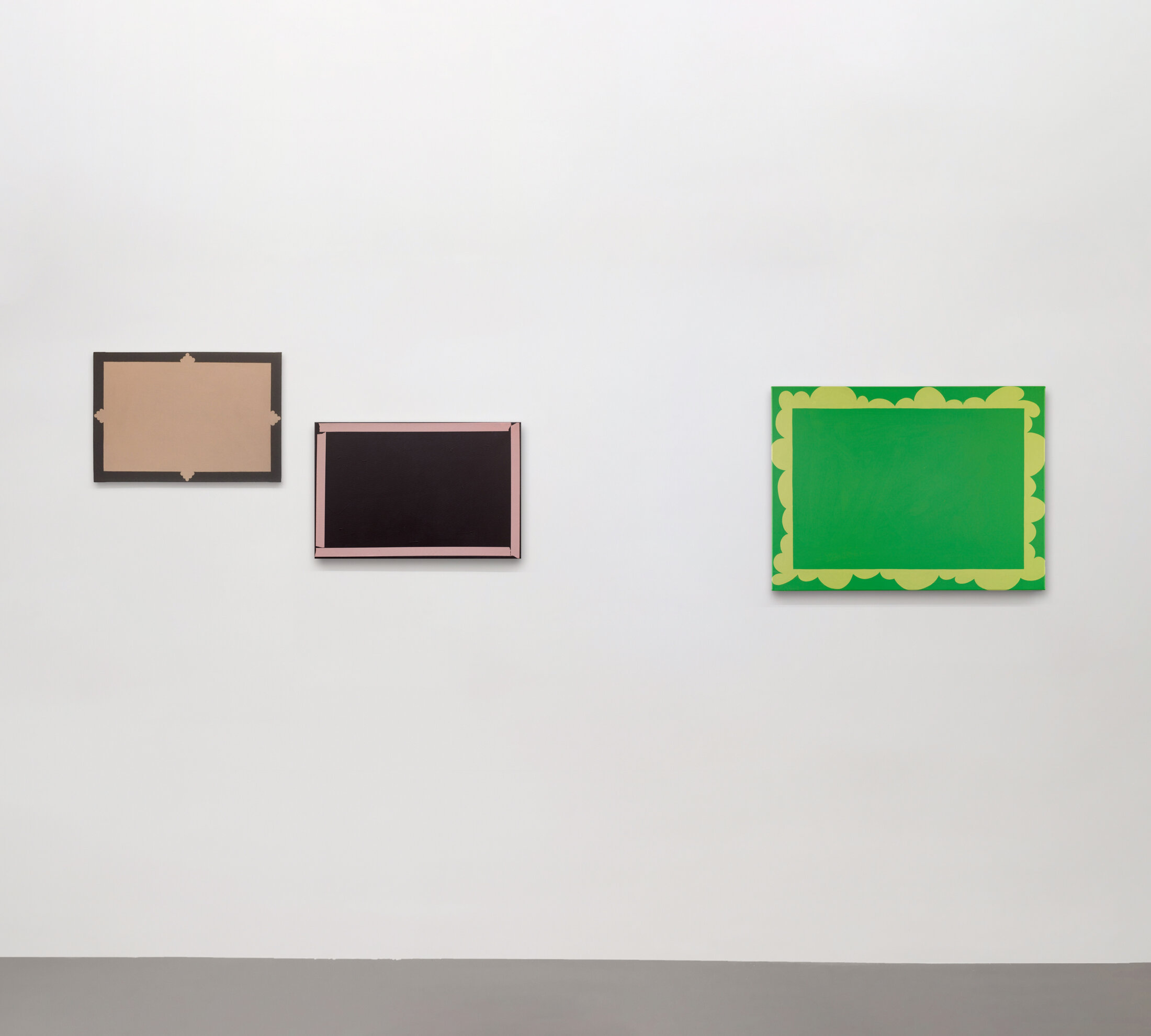

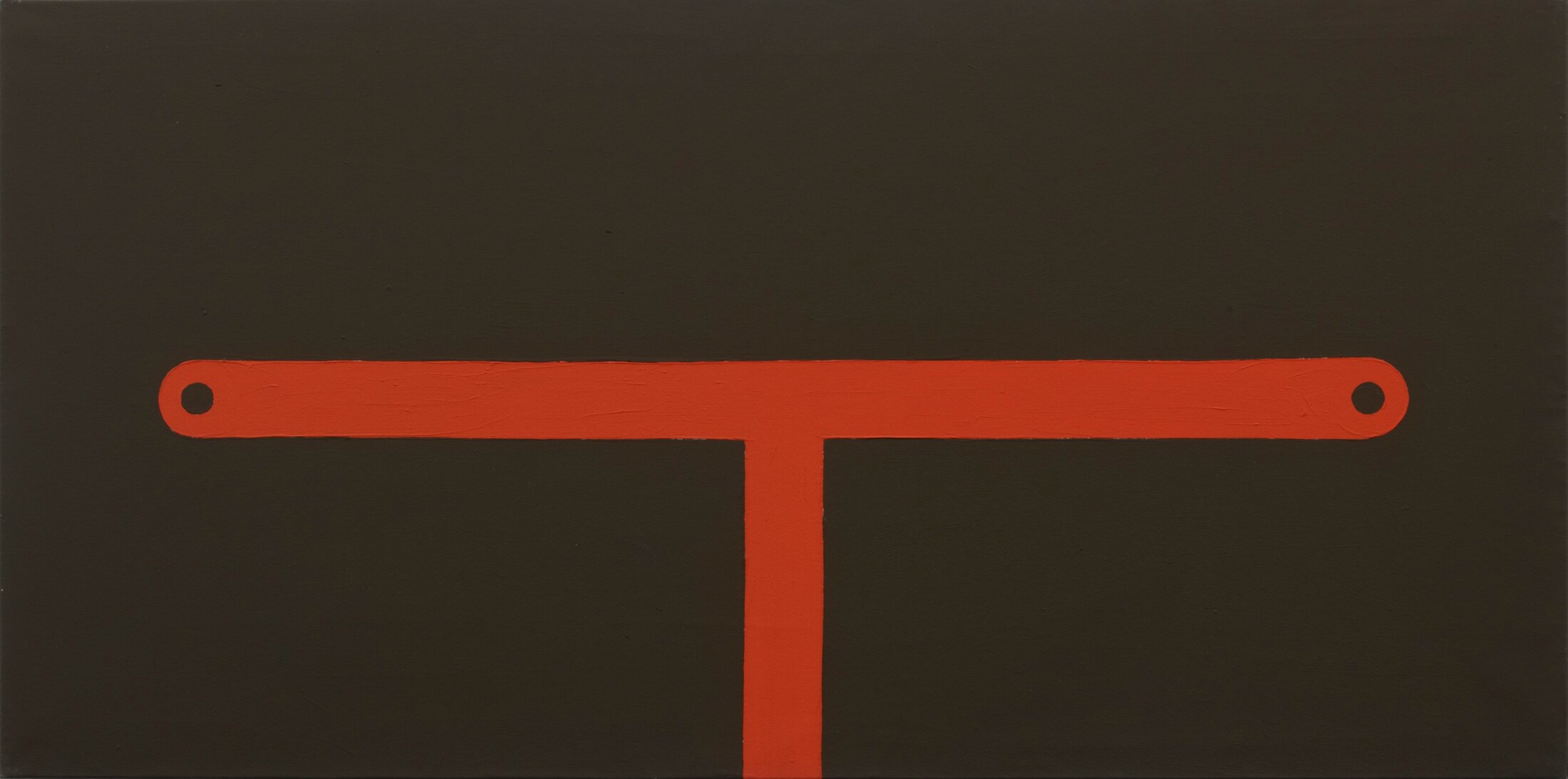

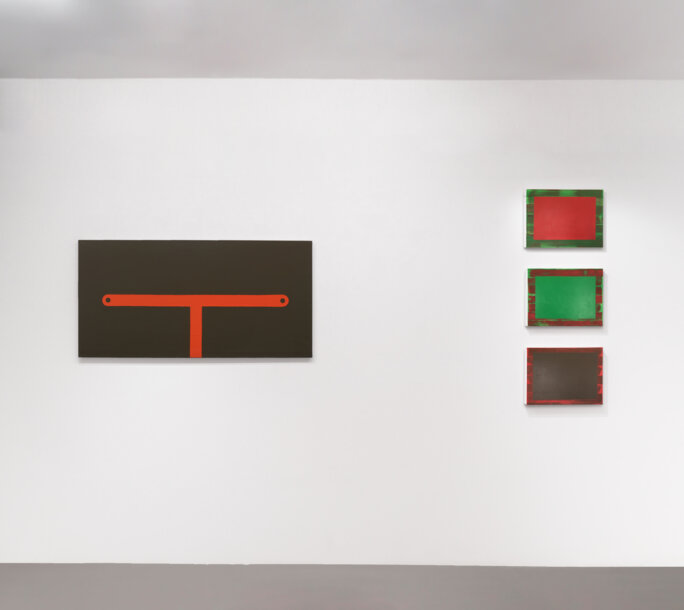

Parmi les œuvres exposées, deux sont issues de la série des « Architecture-outils ». Initiée en 1994, celle-ci marque l’une des premières explorations majeures de l’artiste. Ces toiles représentent des outils ou des éléments architecturaux – comme des échelles, des échafaudages ou des structures modulaires – synthétisés à l’extrême. La série est la première dans laquelle Sylvie Fanchon extrait ces formes du réel pour les décontextualiser, les rendant à la fois familières et indéfinissables, flottant dans un espace plat et sans profondeur. Les œuvres de cette série adoptent une bichromie stricte (ici le rouge et le brun), une surface unie et des contours schématiques, refusant tout illusionnisme. Le geste pictural se veut visible – bavures, écarts assumés – pour souligner la matérialité de la peinture plutôt que la perfection. Les « Architecture-outils »répondent à ces règles auto-imposées que sont une planéité absolue, une absence de perspective et une simplification formelle. Elles vont devenir des constantes de son travail. La série interroge l’indétermination et l’opacité du monde moderne, contre l’immédiateté des images numériques. Les formes évoquent une « héraldique de l’indétermination », opposée à la lisibilité facile des pictogrammes contemporains. Sylvie Fanchon joue sur l’ambiguïté, invitant à une multiplicité d’interprétations. Elle ancre son œuvre dans une peinture conceptuelle, fidèle à la « mort de la peinture » assumée avec humour et distance.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

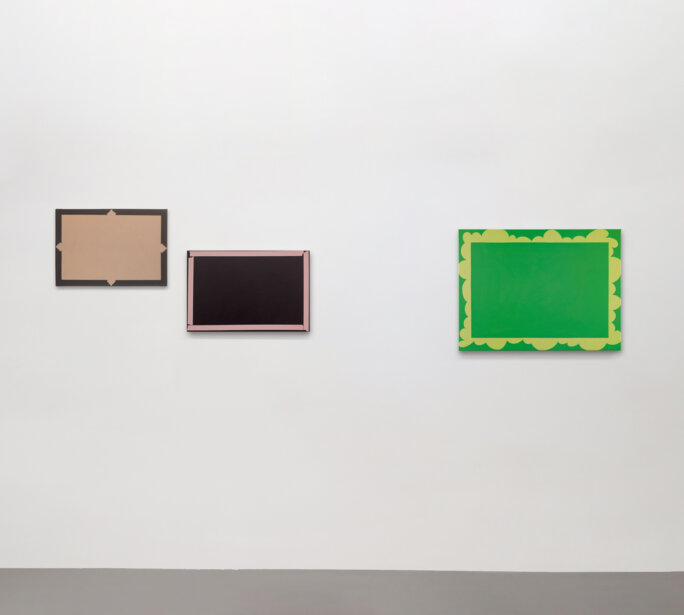

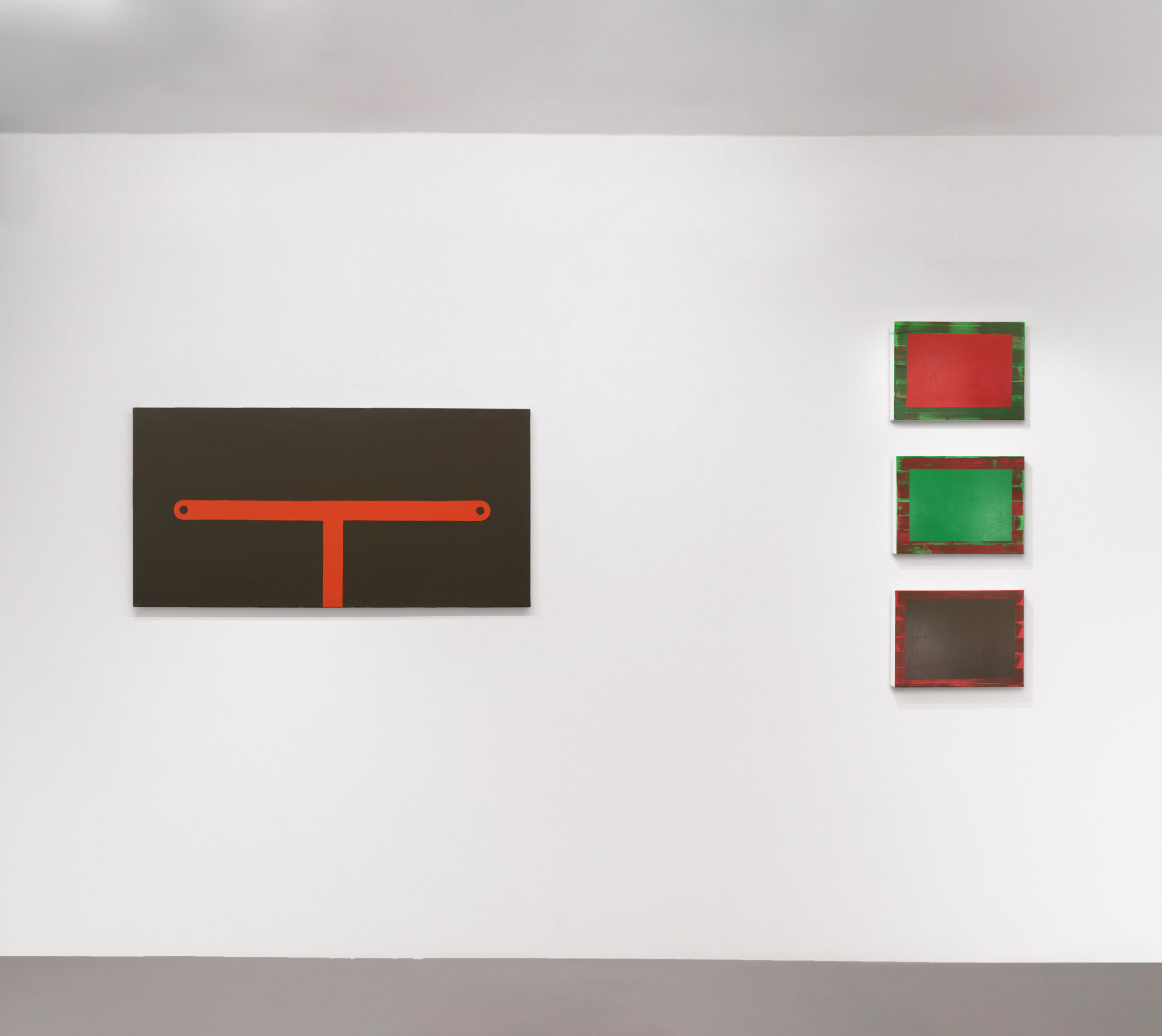

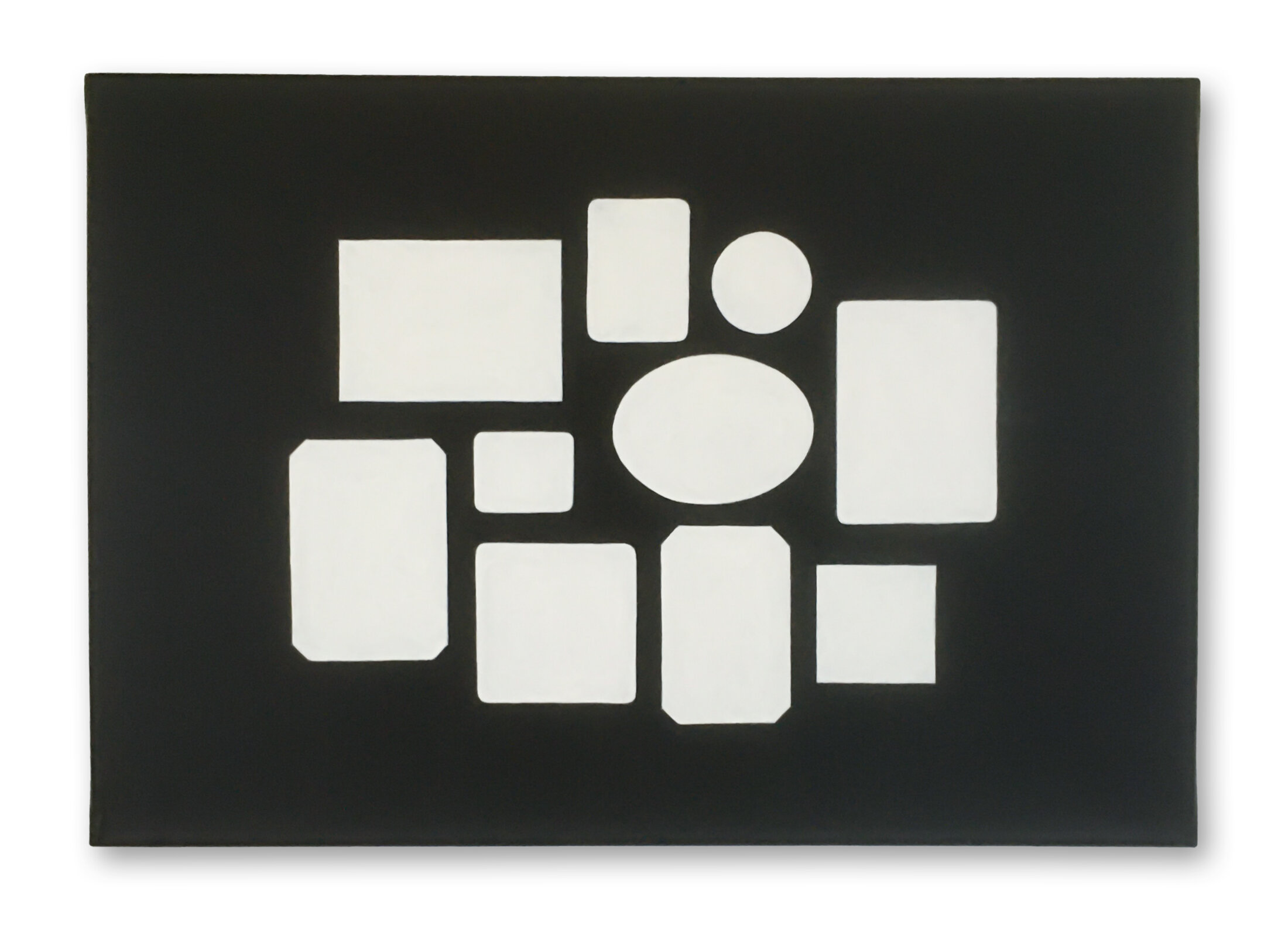

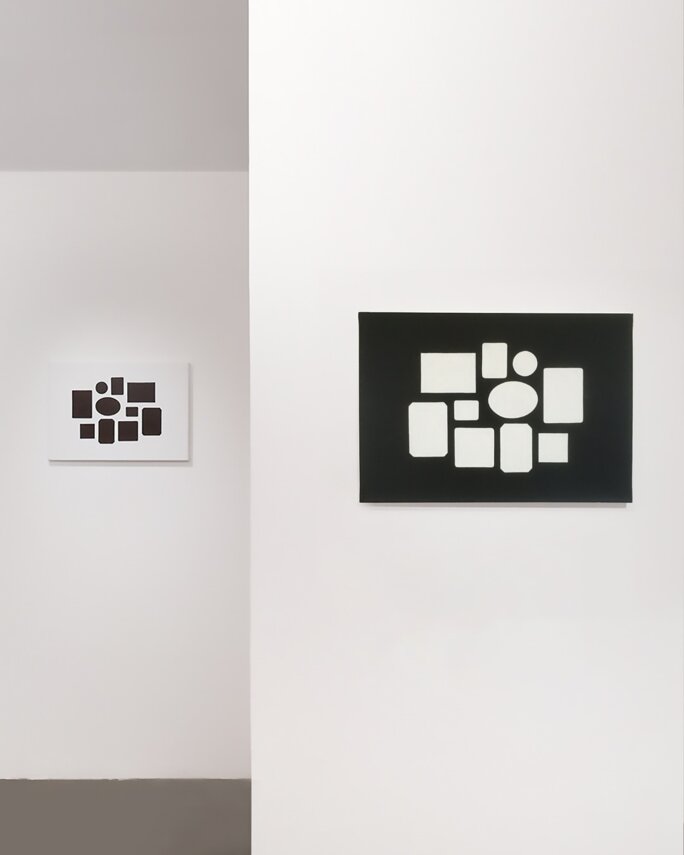

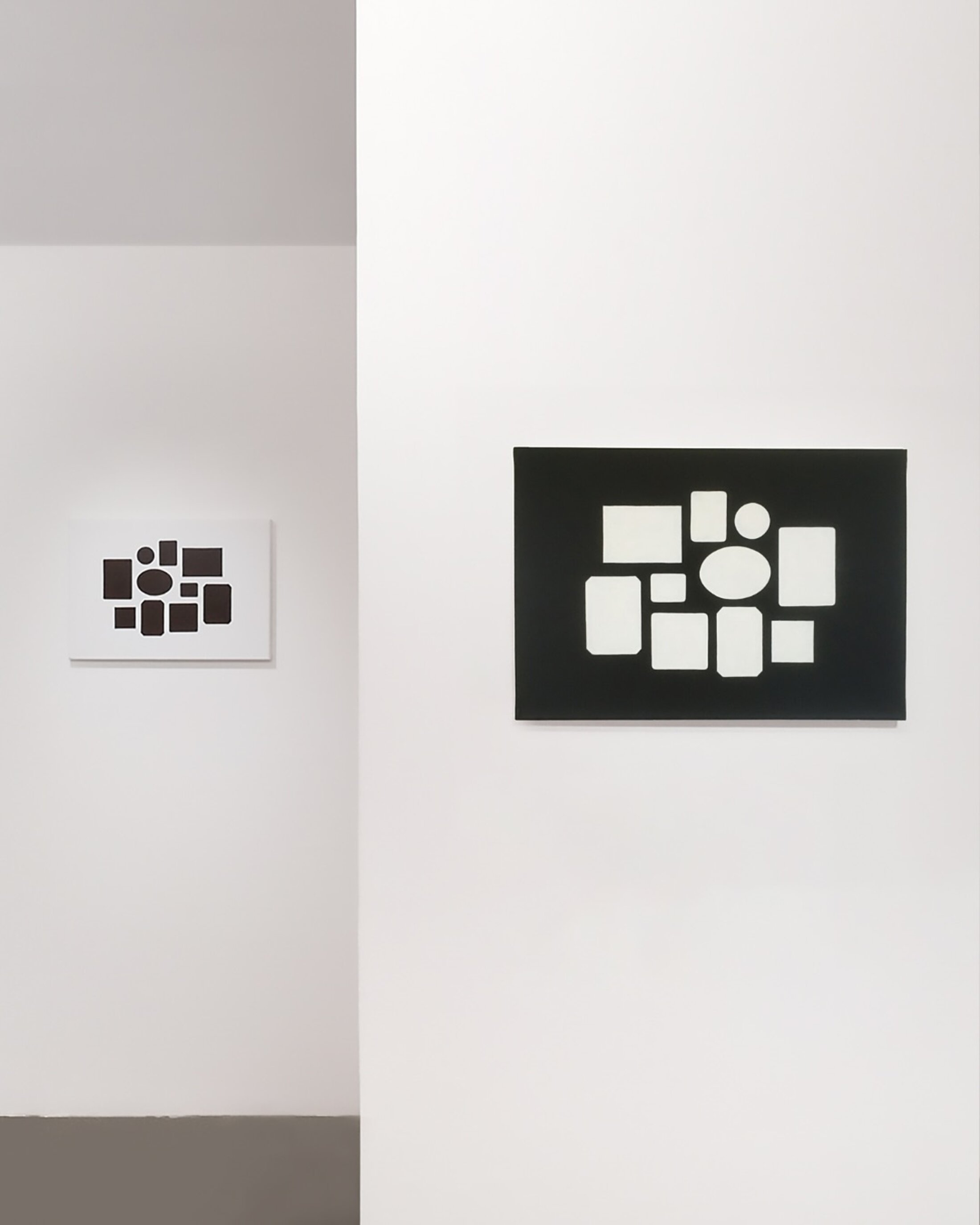

Les deux petits tableaux intitulés « Pêle-mêle » (2011-2012) renvoient à l’organisation spatiale des tableaux propres aux accrochages de salon. Ils « font référence aux accrochages du 19eme siècle dans les musées des beaux-arts, également aux empreintes que les tableaux laissent sur les murs une fois décrochés, le temps et la lumière inscrivant sur les murs la mémoire de ces accrochages, et également aux cadres photos dans lesquels sont glissés des portraits ici absents » explique l’artiste. « Ces deux tableaux sont des « positifs négatif » ou des « recto-verso » l’un étant fond blanc forme noire, et l’autre fond noir forme blanche ».

Agrandissement : Illustration 8

L’art comme « travail apolitique, inutile et peu moral »

Initiée autour de 2005 et poursuivie jusqu’aux années 2010, la série des « Caractères » se concentre sur des formes inspirées de la typographie, des lettres stylisées, des glyphes ou des signes graphiques simplifiés. Ces motifs sont isolés, agrandis et déformés afin de perdre leur fonction lisible. Les toiles, souvent de grand format, présentent une ou deux formes colorées sur fond uni, sans perspective ni profondeur. Fanchon applique ses règles formelles : contours nets mais imparfaits, traces de pinceau visibles, refus de la perfection graphique. La peinture devient ici un acte de désignation plus que de représentation. « Les Caractères »interrogent la frontière entre signe et image, lisibilité et opacité. En défonctionnalisant la lettre, Fanchon la transforme en motif plastique ambigu. On croit reconnaître un signe, mais son sens échappe. Les formes sont à la fois familières – issues du langage visuel moderne – et énigmatiques, invitant à une lecture active, presque projective. L’artiste critique aussi la transparence des systèmes de communication contemporains (logos, interfaces) en les rendant illisibles, poétiques. En 2009, elle s’essaie à la forme du tondo, introduisant une silhouette canine blanche sur fond noir ultra-schématisée, réduite à une forme presque pictographique et pourtant reconnaissable. Le chien, vu de profil, trotte d’un air guilleret au centre du format circulaire. Celui-ci accentue l’isolement du motif, tel un sceau archaïque. La silhouette est découpée net, sans modelé, ni ombre. Exécuté au pochoir dix ans plus tard, le Daffy Duck orange au bras levé trahissant l’exaltation, se détache sur un fond noir et orange dans « Sans titre (The Purpose of Art) ». Il fait partie des toons, ces silhouettes moqueuses issues d’une culture populaire étasunienne mondialisée qui font leur apparition en 2009 dans l’univers de Sylvie Fanchon, dans la série des « Caractères ». Ces figures sont des symboles archétypiques renvoyant à la satire, notamment des « Caractères[11] » de Jean de La Bruyère, en même temps qu’au principe de distance propre aux fables, celles d’Ésope ou de Jean de La Fontaine par exemple. S’ils permettent à celui qui regarde de s’identifier, ils sont cependant dénués du pathos que l’on prête habituellement aux représentations de la figure humaine.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

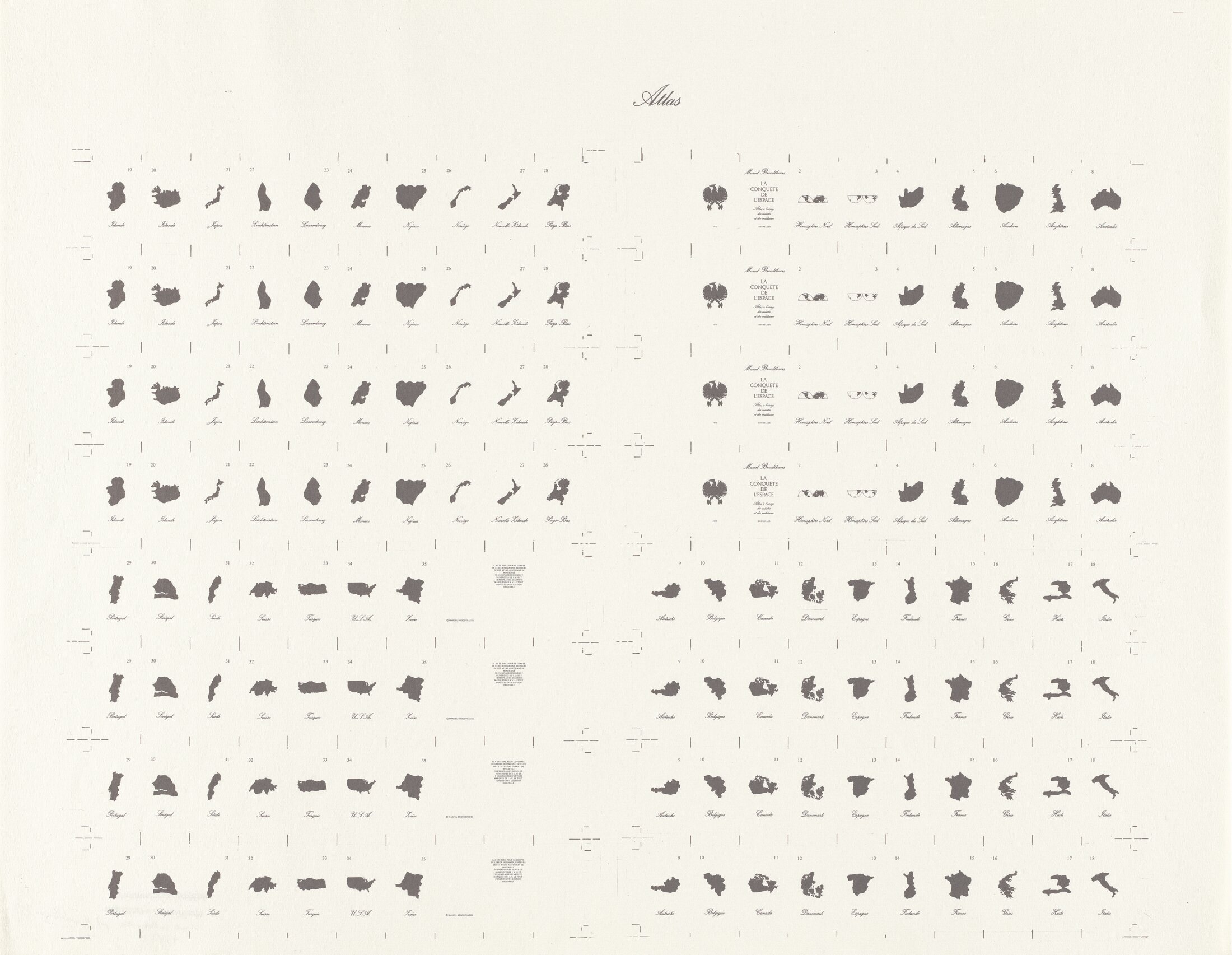

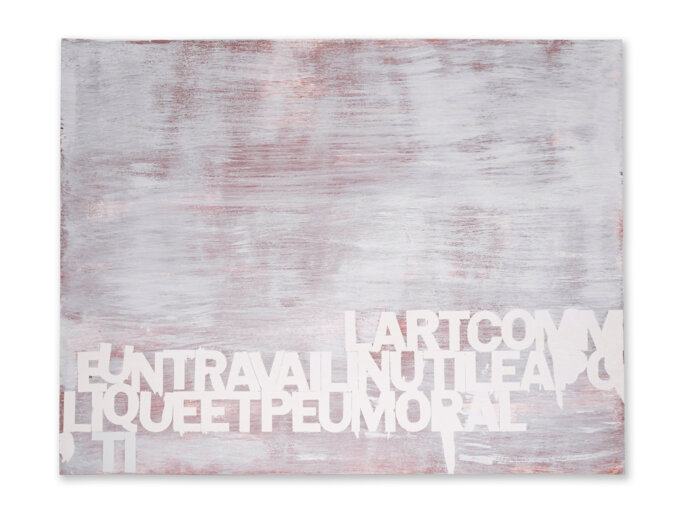

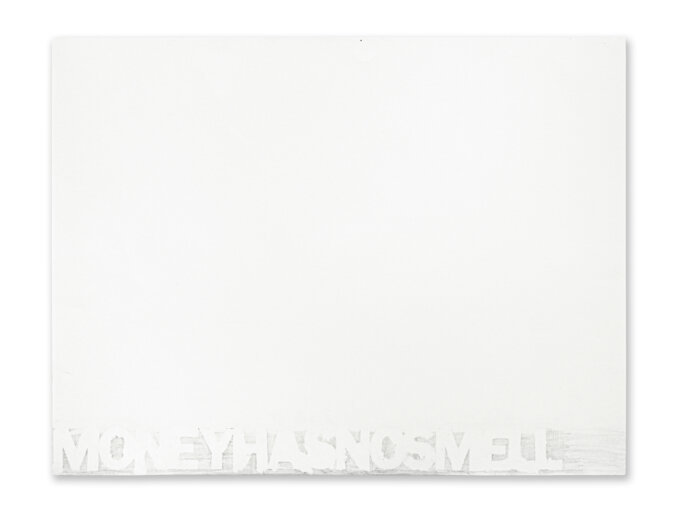

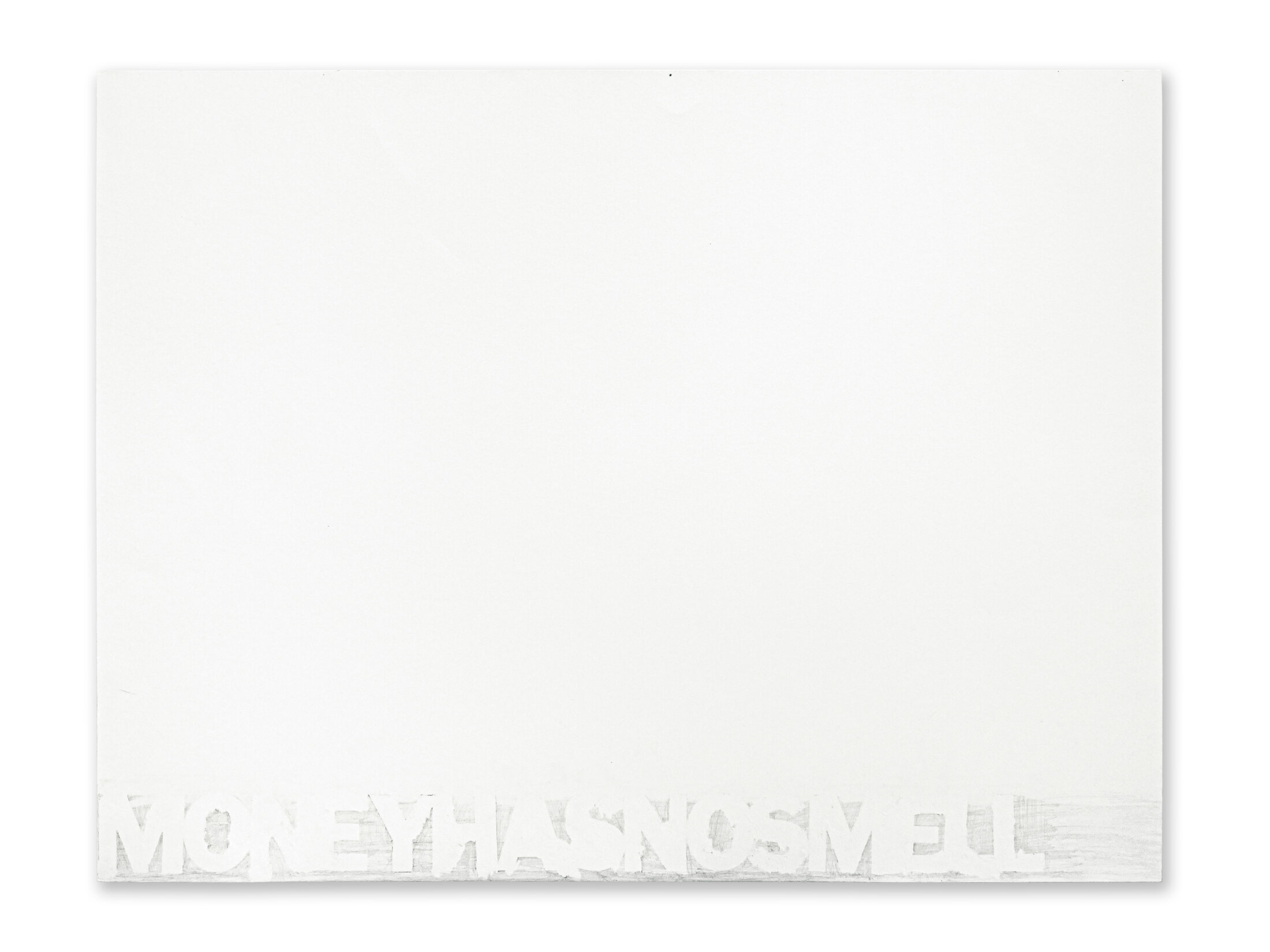

L’exposition invite aussi à un dialogue avec Marcel Broodthaers (1924-1976) à travers un ensemble d’œuvres de l’artiste belge avec lequel Sylvie Fanchon partage un travail commun sur la signature et les initiales, notamment à travers le double diaporama « ABC – ABC Images » (1974) ou son « Atlas » (1975), paraissant amalgamer cartes, tâches et surface de projection. Les deux artistes ont aussi en commun une même vision de l’art comme « travail apolitique, inutile et peu moral », une assertion plus que jamais d’actualité confiait-elle, au point de réaliser en 2022 un dessin au titre éponyme, présentée ici avec son pendant, « MONEYHASNOSMELL ». Les deux œuvres marquent le début tardif d’une pratique du dessin, l’artiste poursuivant son « dégraissage » des formes à l’aide d’outils, une feuille et un crayon, plus facilement maniables.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

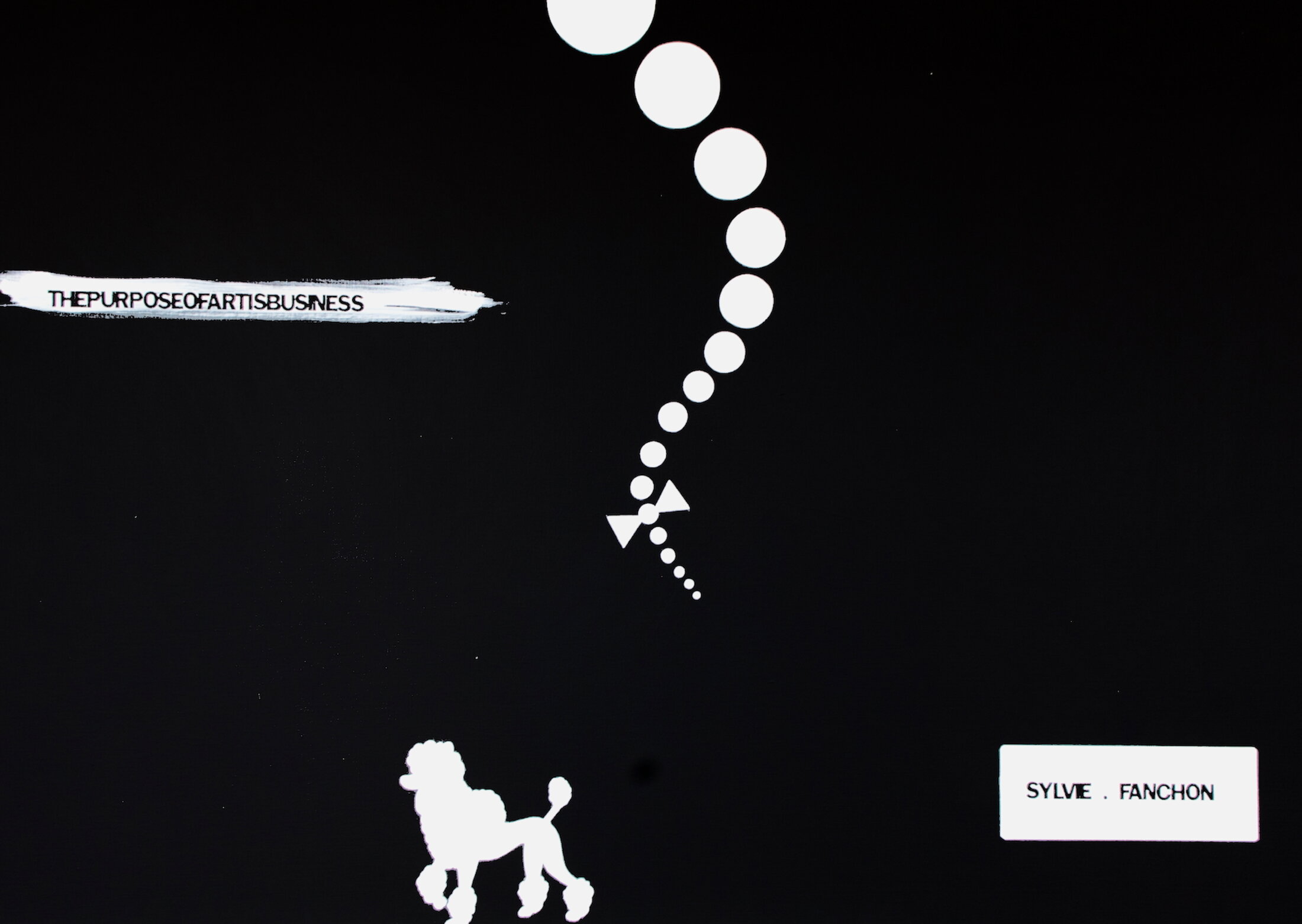

« Le but de l’art est commercial[12] » avait affirmé Broodthaers à l’occasion de son exposition personnelle à la galerie MTL en février 1970. Sylvie Fanchon faisait sienne cette affirmation pour mieux exprimer une critique de la valeur artistique. Elle a toujours été attentive au fait de ne pas élever le tableau en objet de culte. Sur une grande toile noire exécutée en 2018, un grand caniche vaniteux et pomponné avance dans le bas du tableau, de la gauche vers la droite, la démarche fière. Il se prend pour un lion. Au-dessus, une queue de cheval démesurée et stylisée est figée dans un mouvement d’ondulation qui part du haut de la toile. Au milieu du bord gauche est écrit au pochoir et en lettres majuscules : « THEPURPOSEOFARTBUSINESS ». À l’opposé, en bas du tableau, l’artiste appose sa signature en majuscule à la manière d’un logo d’entreprise. Ce même poodleapparait l’année suivante, en noir sur fond vert, sur une grande toile. Paradant dans l’autre sens, il est toujours aussi fier, sauf que cette fois-ci, il bave. Le noir canin laisse des traces presque partout sur le tableau, maculant le fond vert à la manière d’une marée noire souillant l’océan. S’il est toujours en marche, bombant le torse, il donne l’impression de s’effacer au fur et à mesure. On peine à lire les mots qui l’encadrent au-dessous et au-dessus, devinant néanmoins la même phrase que sur le précédent : « THE » au-dessus et « PURPOSEOFARTBUSINESS » en dessous. Précieux ridicule, silhouette flottant au milieu du tableau, il a perdu de sa superbe en déteignant de la sorte, illustrant pour le mieux le propos de Broodthaers et la pensée de Sylvie Fanchon dont le travail mobilise la sobriété formelle pour provoquer une réflexion sur la valeur et la fonction de l’art. Une réflexion tardive et lucide sur la condition de la peinture aujourd’hui : formellement ancrée dans l’abstraction moderne et historiquement située au cœur d’un débat sur la valeur et la moralité de l’art. Elle utilise la provocation du titre pour ouvrir la discussion sur ce que signifie « travailler » en peinture et sur les rôles multiples (et parfois contradictoires) que l’art peut jouer dans nos sociétés actuelles.

Agrandissement : Illustration 15

Agrandissement : Illustration 16

En 1966, la mezzo-soprano américaine Cathy Berberian (1925-1983) se fait compositrice avec la pièce « Stripsody », un inventaire d’onomatopées inspirée des bandes-dessinées américaines de sa jeunesse dont elle livre une interprétation époustouflante dans le film de cette performance devenue culte, projeté dans la salle du bas. La diva partage avec Sylvie Fanchon, via ses toons, le même traitement de la représentation avec distance et drôlerie. Kathy Alliou choisit d’en faire la bande-son de l’exposition et on ne saurait trop l’en remercier tant ces interjections fonctionnent formidablement avec les œuvres graphiques. Au-delà de la farce, « Expensive » révèle la profondeur critique de Sylvie Fanchon qui entretient un dialogue captivant avec l’histoire de l’abstraction, de l’art décoratif et des images populaires. Faussement simple, son œuvre est une interrogation sur la perception. Ses tableaux convoquent une lecture perceptive complexe du rapport figure-fond, inscrivant son travail dans la peinture conceptuelle plutôt qu’abstraite, vocable sous lequel elle fût souvent rangée en raison de « l’assimilation de la rigueur de la composition formelle de ses tableaux à de l’abstraction[13] ». Présente de son vivant dans les collections publiques à travers une cinquantaine d'œuvres (CNAP, Centre Pompidou, MAC VAL...), Sylvie Fanchon est une figure reconnue de la peinture française. Son œuvre n’occupe pourtant pas encore toute la place qu’elle mérite. L’artiste aura jusqu’au bout conservé intact son goût pour l’expérimentation picturale et son humour incisif. Kathy Alliou évite ici le piège du bilan d’une exposition posthume, en proposant une immersion qui laisse l'œuvre respirer, critiquer, irriter. En refusant d'être « expensive » la peinture de Sylvie Fanchon n’en est que plus riche en questionnements.

Agrandissement : Illustration 17

[1] La galerie représente Sylvie fanchon depuis 2012.

[2] Kathy Alliou accompagne Sylvie Fanchon dans les dernières années, lançant avec elle plusieurs projets, d’expositions notamment, co-réalisant le film « Si nous discutions » (2023, avec Sylvain Ferrari), portrait tendre et bouleversant de l’artiste à l’atelier, et s’employant, depuis sa disparition, à donner à son œuvre toute la reconnaissance qu’elle mérite.

[3] Sylvie Fanchon. SOFARSOGOOD, commissariat : Émilie Renard, Bétonsalon, Paris, du 4 mai au 13 juillet 2024, https://www.betonsalon.net/expositions/sofarsogood/ Voir Guillaume Lasserre, « Sylvie Fanchon, la brutalité de la surface du tableau », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 22 juillet 2024, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/220724/sylvie-fanchon-la-brutalite-de-la-surface-du-tableau

[4] Émilie Renard, « Quelques mots sur l’exposition », SOFARSOGOOD. Sylvie Fanchon, Bétonsalon, 2024.

[5] Kathy Alliou, Sylvie Fanchon. Expensive, texte accompagnant l’exposition éponyme, galerie Maubert, Paris, 2025.

[6] Ibid.

[7] Guillaume de la Forest Divonne, A propos de la série "Les caractères", Entretien avec Sylvie Fanchon du 20 janvier 2014, format vidéo, Mac Val, Vitry-sur-Seine, 2014.

[8] Sylvie Fanchon, « Entretien entre Timothée Chaillou et Sylvie Fanchon », in Dialogue Sylvie Fanchon Morgane Tschiember, Centre régional d’art contemporain Languedoc-Roussillon, 2012, p. 17.

[9] Sylvie Fanchon « Entretien entre Jean-Pierre Cometti et Sylvie Fanchon », in Vincent Pécoil (dir.), Sylvie Fanchon, Arles, Analogues, 2007, 128 p.

[10] Cité dans Kathy Alliou, Sylvie Fanchon. Expensive, op. cit.

[11] Jean de la Bruyère, Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, Paris, Étienne Michallet, 1688, 384 pp.

[12] « Le but de l'art est commercial ./ Mon but est également commercial. / Le but (la fin) de la critique est tout aussi commercial. » Cité dans Catherine David et Véronique Dabin (dir.), Marcel Broodthaers, Galerie nationale du Jeu de Paume, Paris, 1991, p. 147.

[13] Kathy Alliou, op ; cit.

« SYLVIE FANCHON. EXPENSIVE. » - Commissariat : Kathy Alliou, directrice du Département des Œuvres des Beaux-Arts de Paris.

Jusqu'au 31 octobre 2025 - Du mardi au samedi de 11h à 19h.

Galerie Maubert

20, rue Saint-Gilles

75 003 Paris

Agrandissement : Illustration 19