Les derniers survivants, et en particulier les dernières survivantes, de la destruction des Juifs d'Europe et de l'expérience concentrationnaire ont encore une belle présence médiatique dans le contexte de cette Journée de la mémoire du 27-Janvier. Et leurs propos nous font garder le cap alors qu'aux rituels un peu répétés, parfois en panne d'imagination, aux marques d'indifférence qui montent et aux silences qui persistent s'opposent les urgences d'un temps de crise dans lequel des valeurs cardinales sont menacées

Agrandissement : Illustration 1

Ainsi: l'agression russe contre l'Ukraine, la montée de l'extrême droite un peu partout, le gouvernement néofasciste en Italie, les assauts contre des symboles de l'état de droit pour ne pas se conformer au résultat des urnes aux États Unis et au Brésil, les diffusions massives d'infox et de théories du complot, les dénis du dérèglement climatique, des réalités pandémiques, etc. Sans parler de l'Iran, de l'Afghanistan, de la Syrie, etc. : à quoi bon un travail de mémoire déconnecté qui ne ferait rien de ces réalités contemporaines?

L'historienne Anna Foa l'a dit à sa manière dans la presse italienne:

"Je crois que la mémoire de ce qui s'est passé est vouée à l'oubli, et d'ailleurs cet oubli est en partie déjà là, les signes en sont nombreux : s'il est possible que des déclarations ouvertement fascistes soient faites en Italie, s'il est possible qu'une agression sur le sol européen comme celle de la Russie contre l'Ukraine ait lieu, s'il est possible que même en Israël il y ait des hommes politiques qui n'ont pas peur de se déclarer homophobes et racistes, alors nous devons nous demander : à quoi sert de se souvenir ?"

Elle réagissait à des propos pessimistes et inquiets de Liliana Segre, l'une de ces dernières survivantes, et non des moindres:

"Quand quelqu'un d'aussi âgé que moi, qui a d'abord vu l'horreur, et qui, ensuite, en arrive à entendre jusqu'à nier ce que c'était, votre conscience se réveille. Après avoir été silencieux, malade, non compris, à un certain moment il arrive que l'on ne soit jamais content, que l'on devienne pessimiste. Et que l'on considère que dans quelques années, il n'y aura plus qu'une ligne sur la Shoah dans les livres d'histoire, et ensuite même plus cette ligne."

Agrandissement : Illustration 2

Bien entendu, le fait que la sénatrice à vie Liliana Segre tienne de tels propos n'est pas étranger au fait qu'elle soit aujourd'hui la cible constante d'insultes antisémites et de menaces qui l'obligent depuis plusieurs années à vivre sous escorte malgré son âge. Son inquiétude n'est pas non plus étrangère au cauchemar d'une Italie dirigée par un gouvernement néofasciste; ni à l'expérience d'avoir dû, en respectant le verdict des urnes, remettre les clés du Sénat, après une brève présidence en tant que doyenne, à une figure emblématique de ce néofascisme, Ignazio La Russa, qui se targue de collectionner dans son salon des souvenirs fascistes et des statues du Duce.

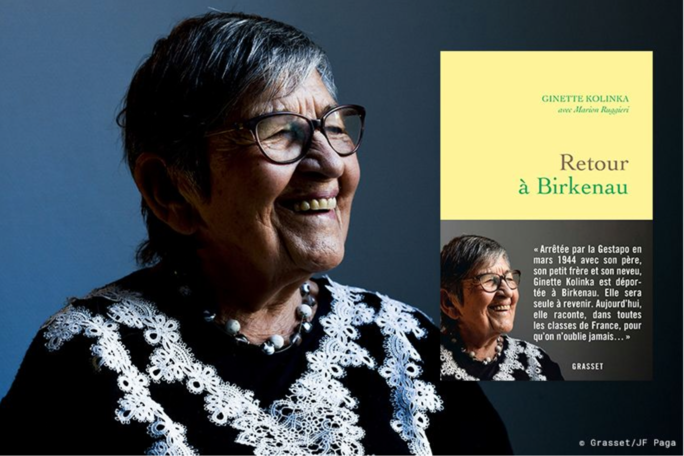

En France, une autre survivante d'Auschwitz-Birkenau, Ginette Kolinka, s'est exprimée sur un autre registre qui n'est pas moins digne. Elle a commencé à témoigner il n'y a qu'un peu plus d'une vingtaine d'années, notamment dans les écoles. Et elle a l'habitude de se montrer étonnamment positive et pleine d'humour, comme dans ce récent entretien télévisé.

Agrandissement : Illustration 3

Mais le poids de son expérience traumatique n'en est pas moins bien là, comme l'illustre ce moment où elle dit soudain que tout cela est peut-être dû au fait qu'elle aurait laissé ses sentiment là-bas:

Agrandissement : Illustration 4

Il y a donc toujours des moments possibles, dans ces évocations traumatiques et ce travail de mémoire, où le vertige de l'inimaginable se rappelle à nous. L'histoire et la mémoire se travaillent entre passé et présent, dans un passé qui n'est plus mais qui a d'innombrables raisons de nous hanter, dans un présent dont les horizons d'attente son inquiets et dont les dérives effrayantes produisent sous nos yeux de nouvelles nécessités à venir en matière de travail mémoriel.

La mémoire blessée, celle de la destruction des Juifs d'Europe en particulier, est une affaire grave et sérieuse. Dont la narration et le souvenir ne devraient être ni banalisés, ni sacralisés, ni seulement ritualisés. Et nous interpellent aussi dans la durée. C'est un processus de longue durée par lequel ce n'est pas l'évocation du passé qui se répète encore et encore, mais bien plutôt l'existence humaine incarnée par ces générations et ces volées sans cesse renouvelées de jeunes auditeurs et auditrices.

Quel travail d'histoire et de mémoire depuis la Suisse?

Mais qu'en est-il en Suisse? Qu'en est-il dans un pays témoin, frontalier de la catastrophe, dont les autorités et les élites économiques n'ont pas été à la hauteur des responsabilités propres à ces temps sombres? Est-il possible, est-il convenable, de se souvenir des crimes de masse du national-socialisme sans les relier à la manière dont cette période a été traversée dans chaque contexte particulier?

À la fin de la guerre froide, une crise majeure a forcé les autorités suisses tout d'abord à s'excuser pour la décision de leurs prédécesseurs d'exiger des autorités allemandes un signe distinctif dans les passeports de leurs citoyens juifs qui se concrétisera par le tampon « J », un vecteur de refoulement de sinistre mémoire; ensuite à constituer une commission internationale d'historiennes et d'historiens, sous la présidence de Jean-François Bergier, pour faire toute la lumière sur les pratiques économiques et financières de la Suisse, à propos notamment des fonds juifs en déshérence non restitués à leurs ayant-droit après-guerre. Ce travail a abouti à un rapport de synthèse publié début 2002 qui aboutissait en particulier au constat suivant:

"Le tampon « J » de 1938 ; le refoulement de réfugiés en danger de mort ; le refus d'accorder une protection diplomatique à ses propres citoyens ; les crédits considérables de la Confédération consentis à l'Axe dans le cadre des accords de clearing ; la trop longue tolérance d'un transit énorme et suspect à travers les Alpes ; les livraisons d'armes à l'Allemagne ; les facilités financières accordées aux Italiens comme aux Allemands ; les polices d'assurance versées à l'État nazi et non à leurs détenteurs légitimes ; les trafics douteux d'or et de biens volés ; l'emploi de quelque 11.000 travailleurs forcés par des filiales d'entreprises suisses ; la mauvaise volonté et les négligences manifestes en matière de restitution ; l'asile accordé au lendemain de la guerre à des dignitaires du régime déchu qualifiés d'« honorables Allemands » ; tout cela n'a pas seulement été autant d'infractions au droit formel et à la notion d'ordre public si souvent invoqués. Ce furent autant de manquements au sens de la responsabilité - parfois dénoncés, mais en vain, au cours du dernier demi-siècle - qui retombent aujourd'hui sur la Suisse ; elle doit l'assumer." (p. 499)

Or, aujourd'hui, il apparaît que ce travail d'histoire et de mémoire se trouve réduit à une dépréciation dans une ressource scolaire officielle, les Moyens d'enseignement romands, distribuée à tous les élèves de fin de scolarité de tous les cantons francophones :

"En décembre 1996, une commission indépendante d’experts - dite Commission Bergier, du nom de l’historien Jean-François Bergier qui la préside - est mandatée pour étudier durant cinq ans tous les documents publics et privés relatifs aux questions litigieuses de la période de guerre. En 2002, les résultats de cet important TRAVAIL DE MÉMOIRE sont publiés. Toutefois, l’opinion reste divisée quant aux conclusions des experts."

Alors que rien n'est explicité des constats susmentionnés du rapport Bergier, alors qu'une référence embrouillée à la seule notion de "travail de mémoire" fait l'impasse sur le travail d'histoire sur lequel il s'est fondé, la seule parole mise en avant dans cette publication de la Conférence intercantonale de l’instruction publique destinée aux élèves est celle, tendanciellement malhonnête, de la contestation de cette avancée historiographique. Même si quelques autres informations sont succinctement fournies ailleurs.

Un constant appel à la haine du premier parti du pays, d'extrême droite

À quoi sert de se souvenir, se demandait ci-dessus Anna Foa, quand le respect des droits fondamentaux est bafoué à divers titres dans le présent? À quoi sert de se souvenir, en effet, quand des discours de haine sont complaisamment distillés tous les jours dans les médias par la première force politique d'un petit pays du centre de l'Europe? C'est ce qui arrive, et c'est la question qui se pose, en Suisse, là où l'Union Démocratique du Centre, un parti dont le nom en français est déjà tout un mensonge, ne cesse de désigner des boucs émissaires et de distiller des préjugés identitaires xénophobes. À quoi sert dès lors de se souvenir quand cette force politique incontournable, au prétexte qu'elle frôle les 30%, mais pas davantage, des voix qui ont pu et voulu s'exprimer, est si constamment banalisée et si régulièrement présente dans les plus importants médias?

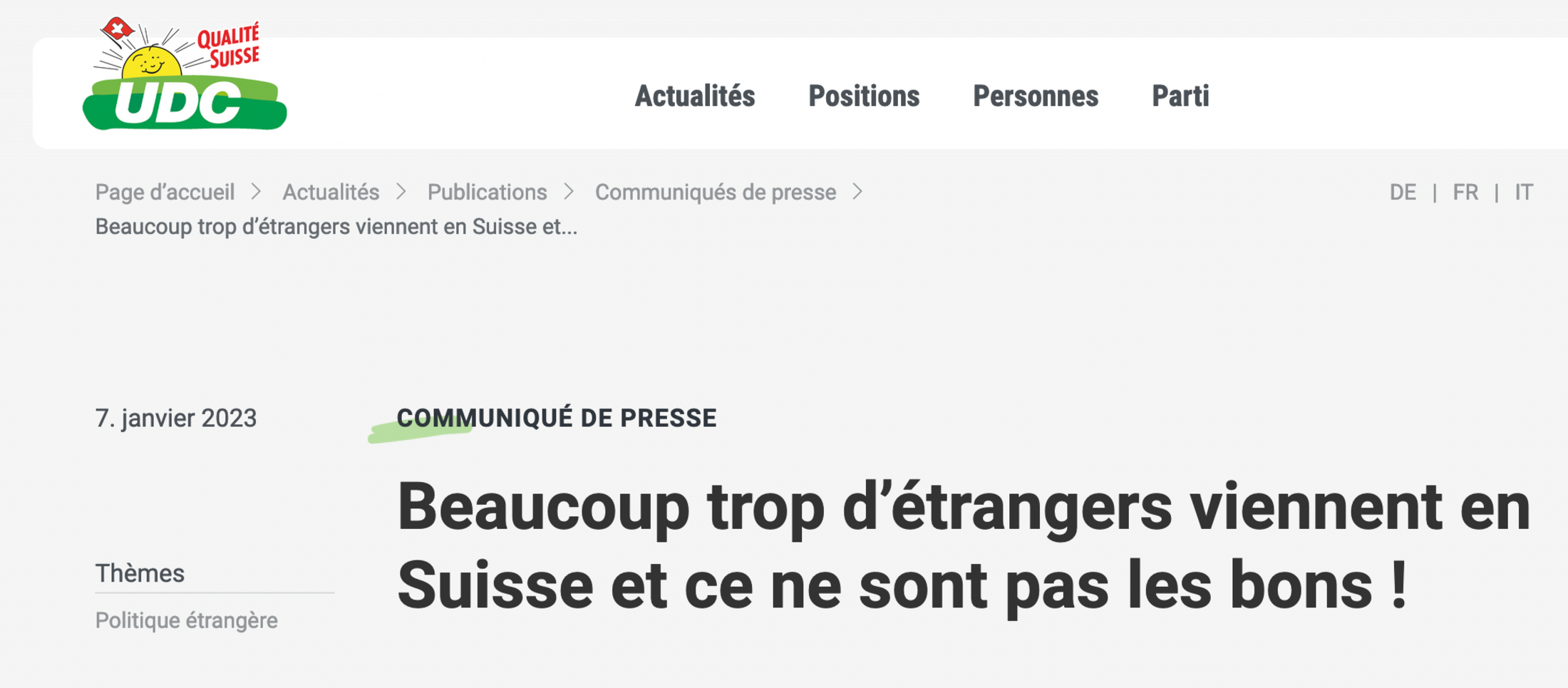

Voici comment ladite UDC prépare les élections fédérales prévues pour l'automne 2023:

Agrandissement : Illustration 5

Ces propos ne font pas dans la nuance.

Florilège, tiré de la même page Internet, de quelques propos qui y figurent en caractères gras:

La Suisse doit à nouveau gérer elle-même l’immigration ;

Les criminels étrangers doivent enfin être expulsés ;

L’asile ne doit pas être accordé aux profiteurs.

« La politique migratoire est un fiasco ; il n’y a pas seulement trop d’étrangers qui arrivent, ce sont aussi les mauvais »

« Un bénéficiaire de l’aide sociale sur cinq vient d’Afrique »

L'UDC avait déjà déposé en 2016, entre beaucoup d'autres, une initiative populaire « Le droit suisse au lieu de juges étrangers » (initiative pour l’autodétermination) qui entendait placer le droit suisse au-dessus des prérogatives du droit européen et de la Convention européenne des droits de l'homme, vis-à-vis de laquelle la Suisse est engagée en tant que membre du Conseil de l'Europe.

Fort heureusement, cette initiative inique "contre les juges étrangers" a été rejetée en 2018 par deux tiers des participant-s au vote, et tous les cantons. Cependant, cette campagne, encore une fois, a fortement marqué l'agenda politique du pays et assuré pendant des mois une diffusion conséquente de ces idées abjectes. Elle a montré que même en Suisse, le débat public pouvait mener à remettre en question les plus élémentaires des droits humains.

Malheureusement, ce parti de la droite extrême qui distille tous les jours de tels propos de haine n'est pas groupusculaire. Il dispose non seulement d'une solide assise électorale, mais il est également bien installé dans le gouvernement suisse, avec deux représentants élus d'une manière qui semble intangible par les deux chambres parlementaires fédérales réunies, un état de fait accepté par toutes les forces politiques qui sont incluses, ou voudraient l'être, dans ce gouvernement de concordance

Dans ce contexte de négligence de tout cordon sanitaire démocratique, la Journée de la mémoire est traitée de manière rituelle par le ou la président-e de la Confédération, une responsabilité qui est assumée à tour de rôle par les membres du Conseil fédéral. En 2022, conformément à l'orientation de ces dernières années, la déclaration officielle du président Ignazio Cassis était ainsi particulièrement révélatrice. Elle évoquait une victime juive de 97 ans, le peintre Fishel Rabinowicz, installé en Suisse après la guerre. Elle citait des formules fortes de Primo Levi contre l'oubli. Mais pas un mot n'y figurait sur les "manquements au sens des responsabilités" des autorités et des élites économiques suisses de l'époque.

Parlant de son pays, l'Italie, l'historien de l'art Tomaso Montanari évoque cette Journée de la mémoire de 2023 en rappelant avec force les termes du très fasciste Manifeste de la race de 1938, ainsi que des propos inquiets de Primo Levi après son retour d'Auschwitz.

Que pourrions-nous évoquer pour la Suisse?

Sans doute cette lettre de 22 jeunes filles de 14 ans adressée au gouvernement suisse et ainsi introduite:

"Rorschach, le 7 septembre 1942

Messieurs les Conseillers fédéraux,

Nous ne pouvons pas nous empêcher de vous informer que dans notre école, nous sommes indignées au plus haut point par le fait qu'on repousse les réfugiés dans la misère sans le moindre état d'âme. A-t-on complètement oublié que Jésus a dit que « ce que vous avez fait au plus humble d'entre nous, c'est à moi que vous l'avez fait » ? Nous n'aurions jamais pu nous imaginer que la Suisse, havre de paix qui se veut charitable, jette ces êtres miséreux et grelottants comme des animaux hors de ses frontières. [...]"

C'est ce qui est arrivé un an plus tard à Liliana Segre, 13 ans, à la frontière tessinoise. Qui est revenue, mais sans son père. C'est ce qui est arrivé un an plus tard à Rosette Wolczak, qui n'avait pas 16 ans, à la frontière genevoise. Qui, elle, n'est pas revenue.

Charles Heimberg (Genève)

Mise à jour du 27 janvier 2023, 14h00: le message du président de la Confédération Alain Berset à l'occasion de la Journée de la mémoire de 2023 ne rompt pas avec ce qui semble être devenu une malheureuse tradition: il y est question d'Ukraine, de falsification de l'histoire, de soulèvement du ghetto juif de Varsovie, et même de la Suisse, désormais membre du Conseil de sécurité de l'ONU, et d'engagement contre l'antisémitisme et le racisme. Mais, là encore, pas un mot sur les "manquements au sens des responsabilités" des autorités et des élites économiques suisses de l'époque.