N.B. Tout au long de cet article, je désigne sous le terme générique « les élus » : les élus de droite du Conseil Départemental du Val d’Oise, auxquels il convient d’adjoindre les socialistes de ce même conseil (sauf la maire de Bezons) et le sénateur socialiste. Rajoutons un certain nombre de maires de droite et de gauche de l’Est-95, qui n’ont pas fait le deuil d’Europacity.

Quelques jours après la plainte des élus du Val d'Oise dans la presse, comme en écho, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France annonçait un projet de ligne 19 Nanterre-La Folie/Triangle de Gonesse sorti du chapeau, après la clôture de la période de concertation, et de plus sans aucune utilité ni sociale, ni économique, encore moins environnementale pour les habitants du département. Une promesse qui n'engage guère le Conseil régional, puisqu'elle est envisagée à l'horizon 2040...

- UNE COURSE A LA GRANDEUR QUI MÈNE A L’IMPASSE

Les élus du Val d’Oise, en effet, persistent - encore aujourd’hui - dans leur conviction d’avoir été écartés du faste de la « grandeur » de Paris « Ville-monde » promue par Nicolas Sarkozy, devenue en 2016 la Métropole du Grand Paris (MGP) dans une vision mondialisée, tragiquement déconnectée des territoires locaux et des populations résidentes. Au lieu de goûter la chance d’appartenir à un département périphérique combinant à la fois le rural et l’urbain, ayant partiellement échappé à la domination d’une « métropole barbare[1] » et de posséder un patrimoine naturel encore relativement préservé, les voilà saisis d’une fièvre de béton, voulant à tout prix singer l’hypercentre de l’agglomération, dans une volonté de minéralisation exacerbée de l’espace que Guillaume Faburel qualifierait d’« indécence urbaine »[2].

Ces élus, qui ne cessent de déplorer d’avoir été mis à l’écart de la programmation des grands projets métropolitains, nagent en pleine contradiction : rappelons qu’à l’époque des négociations visant à définir le périmètre de la Métropole du Grand Paris (MGP), Patrick Renaud, alors président de l’intercommunalité « Roissy-Porte de France » avait déménagé en urgence son siège social à Louvres, pour éviter que la commune de Roissy, adjacente à la frontière de Seine-Saint-Denis ne soit contrainte d’entrer dans la métropole parisienne. Orly étant dans la MGP puisque dans le Val-de-Marne, il semblait pourtant logique que Roissy - 1er aéroport du continent européen - y soit également. Alors pourquoi une fuite aussi précipitée ? Probablement de peur que l’Est-95 majoritairement à droite doive partager les richesses de Roissy avec le département rival de gauche du 9-3. Ce qui n'empêche pas ensuite lors d’une manifestation d’élus du CD 95 et de l’Est-95 pour défendre la gare inutile du Triangle de Gonesse, d'arborher une pancarte protestant d’avoir échappé au ballet des tunneliers du Grand Paris Express (GPE) du département voisin : « 19 gares dans le 93, 1 seule dans le Val d’Oise. » Et Mme Cavecchi, présidente du département 95, de renchérir dans un raccourci aussi simpliste que mensonger : « La Seine-Saint-Denis a tout, le Val d’Oise n’a rien ».

Faut-il jalouser la bétonisation massive de la Seine-Saint-Denis au nom de la « grandeur » métropolitaine ? Les populations riveraines qui subissent les nuisances de tous les chantiers du GPE et des JO qui éventrent et segmentent leur territoire, sacrifient l’Aire des Vents du parc de La Courneuve pour le Village des médias, évacuent l’îlot Ferragus et rasent les jardins ouvriers d’Aubervilliers, exproprient les petits pavillons loi Loucheur [3] de Bondy, enclavent une école de Saint-Denis dans une bretelle d’autoroute… découvrent trop tard l’envers du décor et l’escroquerie de leur avoir fait croire que ces gares, ces jeux « bling bling » leur étaient destinés et allaient leur apporter la prospérité !

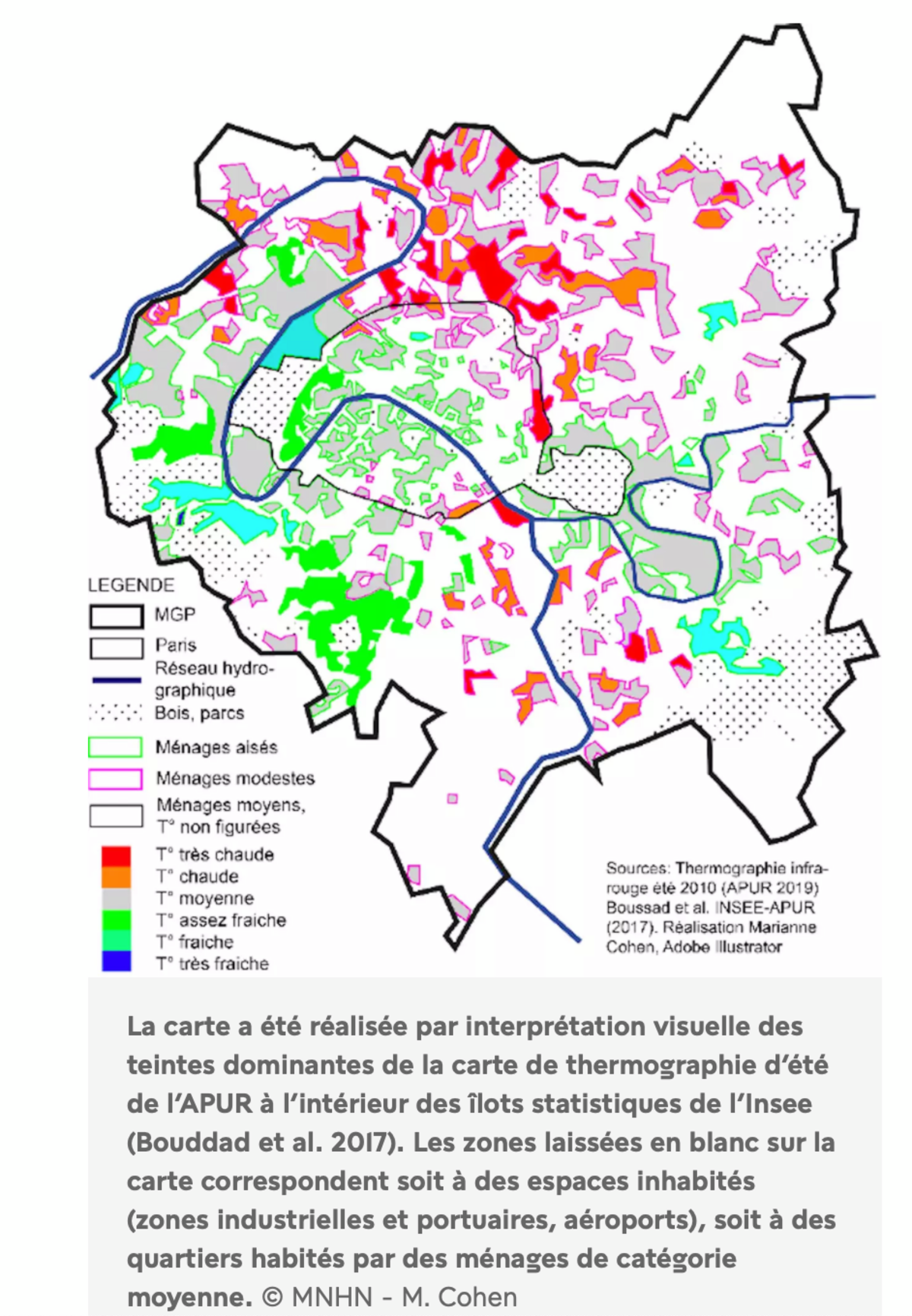

Mais les élus 95 s’enferrent dans leurs idées reçues : ils réclament à cor et à cri leur dose de grandeur et d’excellence. Leur stratégie mise en place pour décrocher un « surplus de Métropole » est claire : il s’agit de pleurer misère auprès des pouvoirs publics, réclamant d’être mieux « servis » en grands projets. Il faut démontrer que le Val d’Oise a été injustement traité, peu importe les entorses à la vérité. « Notre département est le plus jeune de France » affirme Mme Cavecchi. Erreur : tout d’abord, il convient de préciser que le champ est restreint à la seule « France métropolitaine » et au sein de celle-ci, c’est la Seine-St Denis qui est en tête avec 35,6% de moins de 25 ans, contre 34,9% en Val d’Oise (Insee, 2021). Mais les rumeurs se poursuivent : « L’Est du Val d’Oise est sinistré… » « un record de pauvreté »… C’est inexact. Non seulement aucun département de France métropolitaine n’atteint le pourcentage de populations sous le seuil de pauvreté observées dans les départements et territoires d’Outremer, mais en ce qui concerne le nombre de personnes « pauvres », la Seine-Saint-Denis détient un tragique record avec 283 000 personnes, contre 129 000 Val d’Oisiens [4]. Et en matière d’environnement, la situation du 93 est catastrophique, comme on peut le voir sur cette carte de l’APUR des îlots de chaleur (Figure 1) où la Seine-St-Denis est entièrement bariolée de rouge – sauf une seule tache verte ! - tandis que les Hauts-de-Seine affiche un nombre non négligeable d’îlots de verdure. A l’inverse, le Val d’Oise apparaît privilégié avec ses 3 forêts domaniales, deux Parcs Naturels Régionaux (PNR) et de vastes espaces agricoles.

Agrandissement : Illustration 1

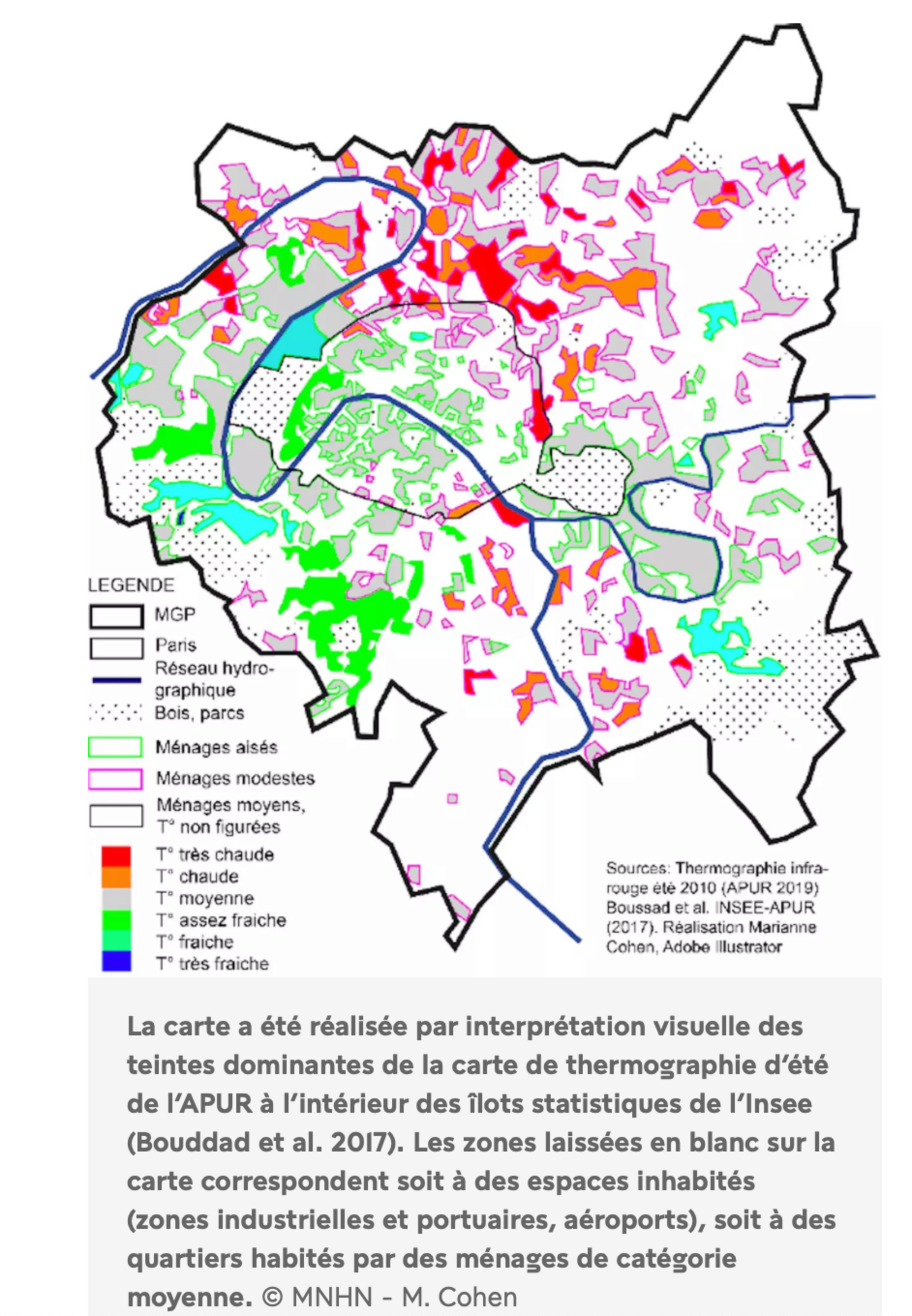

Rappelons que le Contrat de Développement Territorial (CDT) Val de France-Gonesse-Bonneuil - signé en février 2014 - reposait sur trois projets de « grandeur » : à l’ouest un équipement sportif multifonctionnel de type Arena de 20 000 places (le Dôme à Sarcelles), à l’est le mégacentre de commerces et de loisirs Europacity (Gonesse) et devant relier ces deux pôles prétendument « structurants », un autre Grand Projet Inutile et Imposé (GPII) intitulé BIP, morceau de voie express rebaptisée en Boulevard Intercommunal du Parisis (renommé depuis « avenue » du Parisis pour faire mieux passer la pilule routière). Une version soft de l’autoroute circulaire appelée autrefois A 87, dessinant en Ile-de-France un 3ème anneau plus vaste que A 86 et a fortiori le Boulevard périphérique (voir Figure 2 de mon article cité en note[5]), inscrite dans les cartons de la région depuis… 1937.

Mais dix ans après la ratification de ce CDT, les deux pôles-phares ont fait pschitt… dont le premier, concurrent d’un autre projet à Tremblay-en-France (Le Colisée, qui doit être inauguré prochainement pour les JO), tué dans l’œuf faute d’investisseur (appel d’offre infructueux). Quant à la liaison routière, elle est moribonde, davantage en raison de ses nuisances qui ont fait l’objet de plusieurs recours juridiques (pollutions sonores et de l’air) que de son inutilité (elle répondrait à 2,8% des besoins de déplacements domicile-travail des actifs des communes traversées5), malgré les efforts de certains élus du Val d’Oise pour la maintenir en vie, à grands coups de soins palliatifs (3 millions d’€ du CD 95 pour des études complémentaires, qui devraient être abondés par 3 millions de la région[6]!) Quelle valeur détient désormais ce "Contrat" de Développement Territorial (Figure 1 bis) ??

Agrandissement : Illustration 2

En réalité, ce n’est pas l’ensemble du territoire couvert par la Communauté d’Agglomération de Roissy-Pays de France (CARPF) qui est en situation difficile. C’est seulement le Bassin de Sarcelles - l’ancienne intercommunalité « Val de France » à laquelle il convient d’adjoindre Goussainville - qui a été englouti par l’énorme agglomération CARPF, car il fallait faire nombre pour « peser » dans la région, comme s’était justifié Patrick Renaud. Un bassin qui possède les mêmes caractéristiques urbaines et socio-économiques que les villes du Bassin d’Aulnay-sous-Bois (correspondant à peu près à l’intercommunalité « Paris-Terres d’envol », à l’exception de Tremblay-en-France qui fait partie du pôle aéroportuaire), mais séparé par une triple frontière départementale, métropolitaine et politique. Deux entités territoriales-sœurs - au sens des « territoires vécus »[7] par les populations locales - (mêmes classes populaires, même tissu urbain de grands ensembles, même pénurie d’emplois) que j’ai désignées par le vocable global de « Banane Bleue [8] », dont l’identité a été littéralement « effacée » par l’arrivée de l’aéroport et par le concept métropolitain du « Grand Roissy ». Le Bassin de Sarcelles, désormais noyé au sein de la CARPF, échappe ainsi aux stratégies triomphalistes d’aménagement et d’urbanisme portées par le département et la région, censées régler les problèmes de pauvreté et de chômage de l’Est-95. Sans la moindre chance d’atteindre l’objectif, puisque concernant exclusivement des projets de nature métropolitaine, focalisés sur le pôle aéroportuaire et ses adjacences, cumulant richesses et emplois, mais dissociés des besoins locaux des zones urbanisées.

Car dans leur aveuglement, les « dysménageurs [9] » val d’oisiens persistent à poursuivre la chimère d’un « pôle de services à rayonnement international » (dixit le CDT) centré autour de l’aéroport de Roissy, accaparant au Nord les nouveaux emplois de la CARPF. Alors que c’est au Sud du territoire que se localise la demande d’une main-d’œuvre nombreuse de classes populaires, positionnée sur des emplois de « première ligne » de services aux populations et aux entreprises qu’il lui faut aller quérir chaque jour dans l’hypercentre, dans des conditions de transport qui ne cessent d’empirer. Négligeant ce patrimoine de ressources humaines « essentielles » (comme dirait Rachel Kéké[10]), Mme Cavecchi, présidente du CD 95, dans un rapport intitulé « Contribution du Conseil Départemental au Plan pour le Val d’Oise » de novembre 2020, signe cette phrase qui semble tombée de la stratosphère : « La capacité reconnue de gestion et d’innovation du département le qualifie (…) pour accueillir un véritable grand projet, d’une envergure similaire à Europacity ou au Stade de France pour être une porte ouverte sur le monde, à même d’accueillir des initiatives d’envergure internationale et pour être à l’avant-garde de la transition écologique… » ( !)

Vous avez bien lu : « à l’avant-garde de la transition écologique » ! Une affirmation green washing pour promouvoir la ligne 17 Nord du GPE, un métro davantage vu par les militants écologistes comme fossoyeur de patrimoine naturel et nourricier que comme défenseur de l’enjeu climatique. Un seul chiffre : pour justifier une gare, il faut un total de population + emplois de 100 par hectare dans un périmètre de 800 m aux alentours de la gare, la moyenne évaluée ici par l’APUR était de 6 (en 2012). Ce qui nécessiterait - pour financer le déficit de la ligne - d’urbaniser massivement le Triangle de Gonesse, le site le moins fait pour l’urbanisation et le plus destructeur pour l’environnement (des terres agricoles remarquables, des nuisances de bruit cumulées de Roissy et du Bourget qui y interdisent l’habitat - sans oublier le fameux crash du Concorde en 2000 -, un projet de gare éloigné des premières habitations de Gonesse à plus de 2 km). Observons au passage qu’il ne suffit pas d’enlever le mot « Triangle » dans l’appellation de la gare de Gonesse pour la rapprocher miraculeusement des habitants !

Ainsi, dans les exemples cités précédemment, on observe une pratique constante des élus d’une « politique de l’offre », centrée sur des activités métropolitaines qu’il faudrait à tout prix attirer dans le Val d’Oise : des choix totalement déconnectés de la demande des travailleurs Val d’Oisiens qui sont positionnés sur de toutes autres filières d’emplois et familles de métiers que celles de l’aéroport de Roissy. Malgré les résultats décevants d’une telle stratégie qui s’accumulent, les dysménageurs persistent dans leur course à la « grandeur », même si elle débouche sur une impasse.

- LA MYTHOLOGIE « CAME », SÉDUISANTE ET DESTRUCTRICE

Le refus systématique de prise en charge des besoins de leurs administrés, pratiqué par les élus du Val d’Oise, ne peut s’expliquer que par une grave contamination à la « mythologie CAME » : Compétitivité /Attractivité /Métropolisation /Excellence, un miroir aux alouettes dénoncé par les chercheurs Olivier Bouba-Olga et Michel Grosetti[11]. L’accélération de la mondialisation de l’économie obligerait à répondre à un impératif de compétitivité, où seuls quelques acteurs et activités (startups, filières innovantes) et quelques lieux pourraient attirer les talents et leaders de demain, qu’il conviendrait de soutenir en accompagnant leur « excellence ». Une analyse séduisante – voire addictive – qui ne résiste pas à l’épreuve des faits : cette sélection des « meilleurs » exacerbe toutes les inégalités et à terme se traduit par un « nivellement par le bas » des territoires et des populations résidentes.

Compétitivité

Cette stratégie consiste à concentrer les moyens sur quelques pôles, dans l’illusion de faciliter la création de richesses et d’emplois en misant sur une sélection des « meilleurs », qui devraient « ruisseler » ensuite sur des territoires moins favorisés.

Dans ce but, les dirigeants politiques du Val d’Oise ont fait dès les années 70 le pari du « nouveau » : Cergy-Pontoise, dotée d’un statut de Ville Nouvelle et de moyens exceptionnels de l’État, qui a accueilli ses premiers arrivants en 1973 et devait atteindre initialement 300 000 habitants ; l’aéroport de Roissy, mis en service en 1974 et dont l’implantation devait créer 70 000 emplois dès l’ouverture (chiffre atteint en réalité une trentaine d’années plus tard).

A l’inverse, notons la mise à l’écart de la capitale « historique » du département, la commune la plus peuplée du Val d’Oise : Argenteuil (110 000 habitants, 4ème ville d’Ile-de France), qui anime pourtant un bassin socio-économique de 400 000 personnes. Mais c’est une ville ouvrière qui vote à gauche, administrée longtemps par un maire communiste, puis socialiste. L’actuel maire (LR) a cassé l’alliance avec Bezons sa ville-sœur – même population, même activités industrielles, même tissu urbain -, en demandant l’entrée d’Argenteuil dans la Métropole du Grand Paris (MGP) et son rattachement à l’intercommunalité Boucle-Nord de Seine, un bassin focalisé sur les Hauts-de-Seine dirigé par Gennevilliers, ville de 50 000 habitants. Par défaut, la ville ouvrière de Bezons s’est affiliée à la communauté d’agglomération de « Saint-Germain Boucles de Seine », un territoire animé par la commune aisée de Saint-Germain-en-Laye. Tandis que les communes du Bassin d’Argenteuil devenu orphelin sont regroupées dans l’agglomération sans pôle significatif du Val Parisis.

De même, Sarcelles (60 000 habitants), pôle urbain le plus important de l’Est-95 et son Bassin (des villes de classes populaires qui regroupent à peu près 180 000 habitants) n’ont jamais bénéficié d’une quelconque priorité dans la stratégie du département du Val d’Oise. Ici encore, c’était un fief de gauche, même si les élus socialistes (malheureusement rose pâle) votent avec la droite des mesures contraires à l’intérêt général des populations, avec des grands projets métropolitains déconnectés des besoins des Val d’Oisiens, qui les voient arriver et repartir dans l’indifférence (cf. Europacity qui n’a absolument pas provoqué de « révolte des banlieues » contrairement aux craintes exprimées par Mme Cavecchi).

Ainsi, tout concourt pour que le département 95 se focalise sur le développement du pôle de Roissy, censé générer richesses et prospérité, à l’échelle de l’Ile-de-France, voire même de la France. Ainsi, dans son Plan pour le Val d’Oise, Mme Cavecchi réclamait « un projet d’envergure » sur le site aéroportuaire. Et dans le SCOT Roissy-Pays de France, il est indiqué les objectifs suivants : « Affirmer durablement le territoire comme un moteur majeur de la compétitivité de l’Ile-de-France et de la France » et « Consolider le moteur économique du Grand Roissy autour de l’écosystème aéroportuaire ».

Les élus en effet semblent fascinés par un vieux concept des années d’après-guerre intitulé « Aérotropolis », importé des USA, qui désigne « une vaste région urbaine cosmopolite et ouverte sur le monde qui se développe autour d’un grand aéroport »[12]. Remis au goût du jour en 2000 par John Kasarda, universitaire et expert du transport aérien, celui-ci promeut la « Ville Aéroportuaire », un oxymore présenté comme l’innovation du siècle. « Les aéroports dessineront le développement urbain et l’implantation des entreprises au XXIe siècle comme l’ont fait les autoroutes au XXe, les chemins de fer au XIXe et les ports au XVIIIe siècle » déclare ce chercheur qui visiblement n’a pas intégré l’enjeu Climat dans son raccourci historique, quelque peu sommaire.

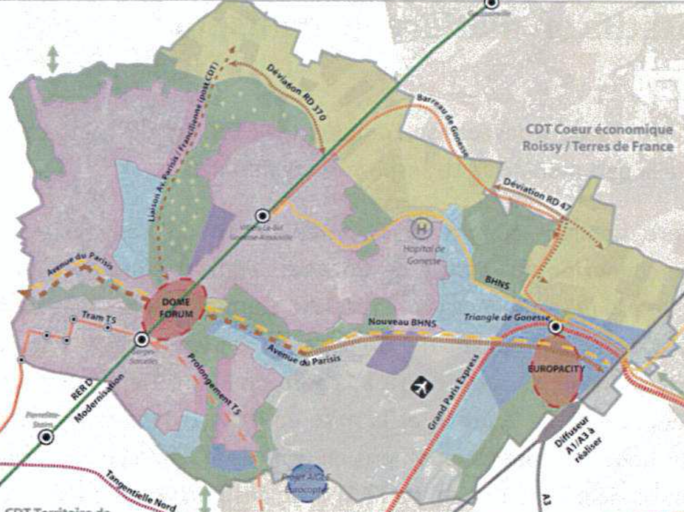

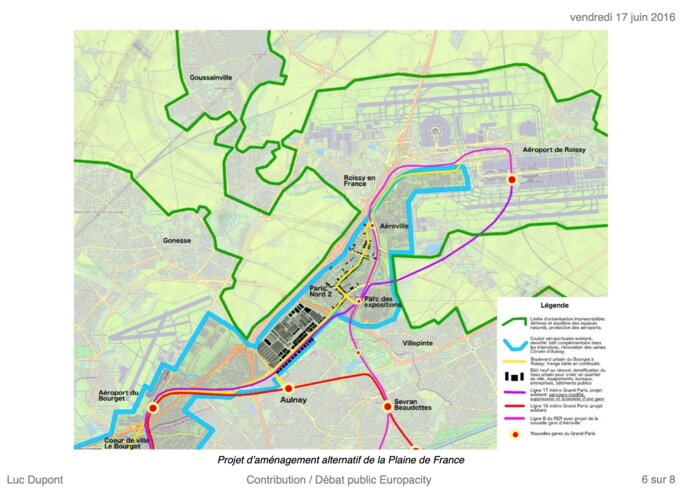

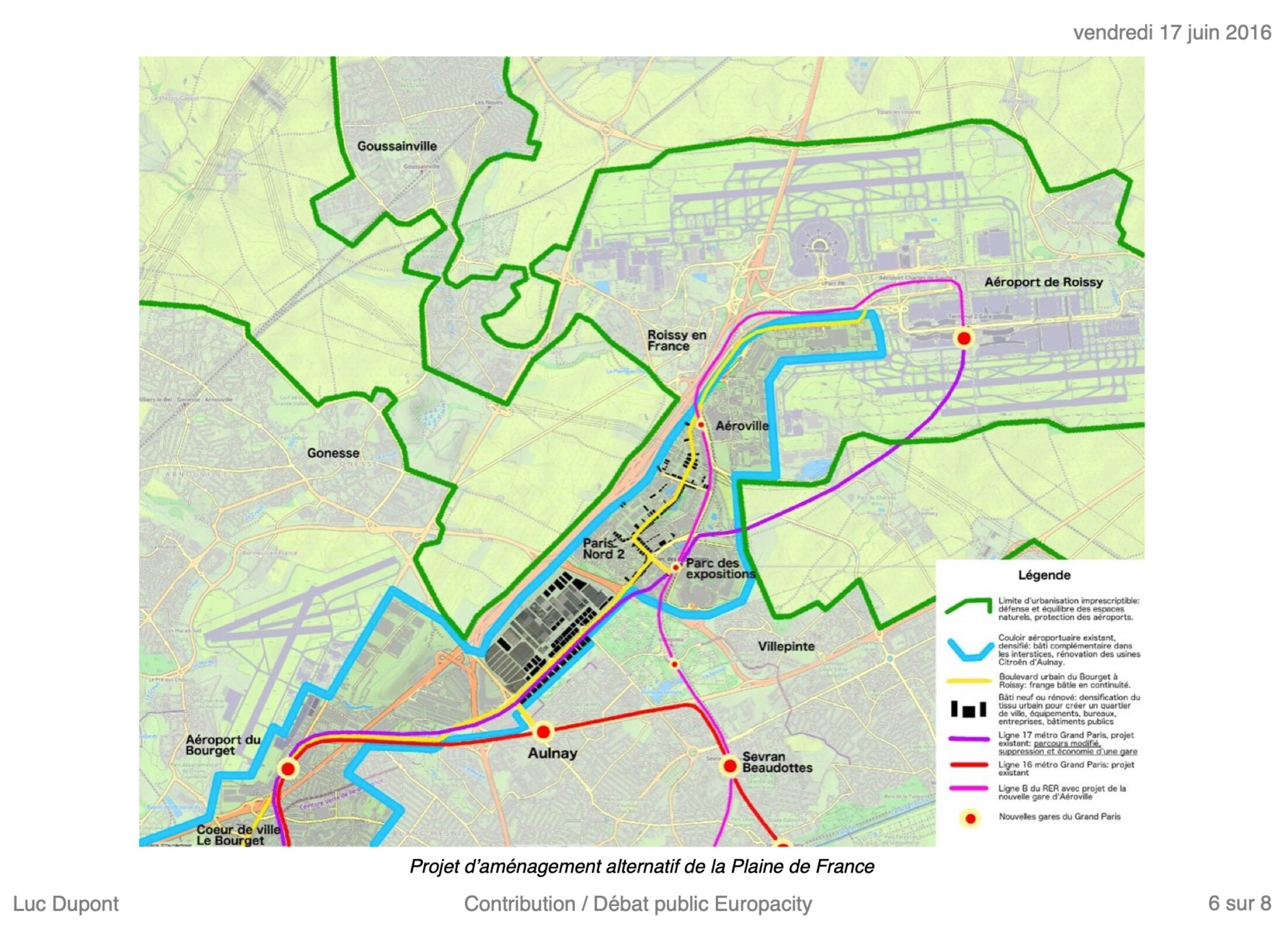

Même si la « Ville aéroportuaire » apparaît aujourd’hui un concept complètement « daté et dépassé », comme dirait Elisabeth Borne[13]… les élus s’accrochent à leur rêve addictif de développer un « corridor aéroportuaire » entre Le Bourget et Roissy, voie royale vers cet Aérotropolis tant mythifié. Certains grincheux font remarquer que « les effets d’entraînement n’ont rien de systématique, comme l’ont appris à leurs dépens certaines collectivités locales européennes ayant investi massivement dans une infrastructure aéroportuaire, sans qu’advienne le développement espéré »12. Avertissement totalement inaudible pour nos dysménageurs, arcqueboutés sur leur quête du Graal. Alors qu’il existe déjà un ruban d’activités à l’est de l’autoroute A1 dont une partie est désormais vacante (la friche PSA à Aulnay-sous-Bois et accessoirement à Gonesse) et devrait être prioritaire pour des implantations industrielles nouvelles, les bétonneurs n’ont de cesse de vouloir doubler cette urbanisation. A quoi bon un hypothétique deuxième corridor à l’ouest de A1, alors que l’existant aurait besoin d’être consolidé, y compris au sein de la zone d’activités de Paris-Nord-2 (sur les communes de Gonesse, Aulnay et Roissy), avec un tissu assez lâche qui pourrait par densification, accueillir - selon une estimation ECODEV - 8700 emplois supplémentaires [14], plus diversifiés que ceux de la plate-forme de Roissy ? Lors du débat public sur Europacity en 2016, l’architecte Luc Dupont avait déjà proposé cette densification (Figure 2).

Agrandissement : Illustration 3

Huit ans plus tard, l’accélération du dérèglement climatique rend la question encore plus brûlante : quel avenir pour Aérotropolis dans une société de l’après-pétrole ? Et questions encore plus impertinentes : en quoi les emplois supposés d’Aérotropolis et son corridor mythique constitueraient-ils une réponse aux besoins des Val d’Oisiens pauvres et chômeurs du Bassin de Sarcelles ? Et n’est-il pas hautement paradoxal de bétonner d’excellentes terres qui fournissent des productions agricoles (qu’il est possible de réorienter), pour y mettre des activités induites à l’agriculture (industries agro-alimentaires, formation) qui auraient l’utilité de ces productions, alors qu’il existe à proximité des capacités foncières viabilisées, bien plus appropriées pour les accueillir ?

Attractivité

Ce critère reposerait sur la capacité d’une grande métropole d’attirer des personnes talentueuses, créatives, innovantes (creative class) dans les métiers de l’art et de la culture, du divertissement, du journalisme, de la haute technologie… susceptibles d’élaborer de nouvelles idées, des contenus créatifs et/ou technologiques. Et ceci créerait un « avantage métropolitain », qui contribuerait à « doper la croissance » en milieu urbain, et à avantager certains pôles dans la course au développement, à la mondialisation et à la captation d’investisseurs notamment étrangers.

Un concept qui a connu un franc succès avec les travaux de Richard Florida (2002) [15], qui a théorisé cette hypothèse, plus tard fortement critiquée. Sur le site de Grand Paris Aménagement (GPA), les projets du Grand Roissy sont vantés comme produisant une « diversification de l’activité économique ». Beaucoup d’entreprises rechercheraient « la proximité de l’aéroport pour optimiser leurs échanges internationaux ». Et le supermétro du Grand Paris Express permettrait « la conception de grands projets métropolitains structurants », favorisant la naissance de « nouvelles centralités ». Comme si les gares sans habitants étaient capables de générer par elles-mêmes cette centralité ! On a constaté pourtant avec la « gare des betteraves » sur la ligne du TGV Paris-Lille ou la gare TGV Meuse sur la ligne Paris-Strasbourg [16] qu’il n’en était rien.

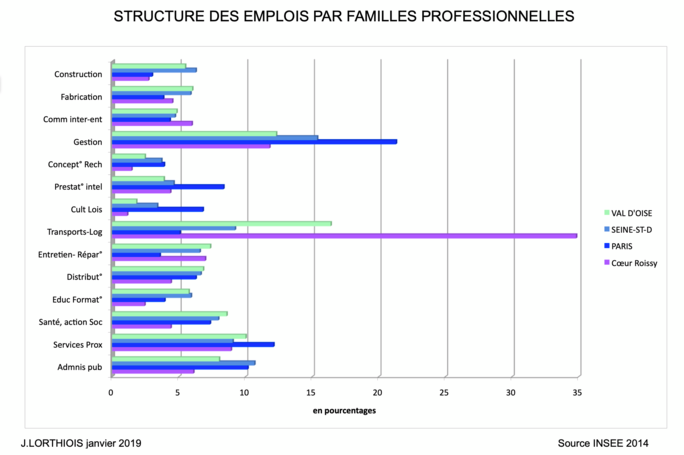

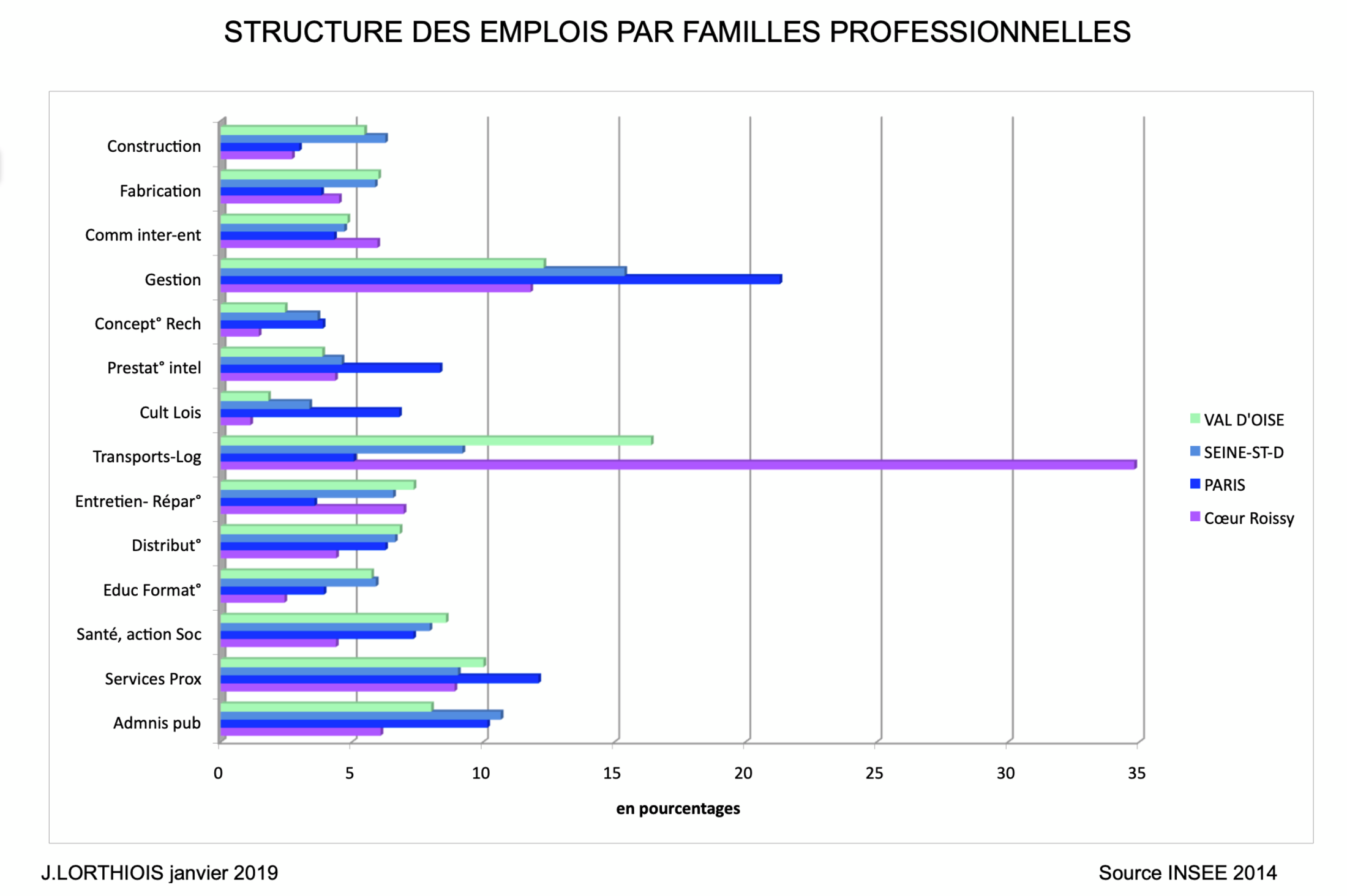

La recherche d’un « avantage métropolitain » semble en tout cas très peu adapté au cas du Pays de France avec le pôle de Roissy, qui a attiré bon nombre d’activités induites par le transport aérien, mais offrant des emplois à majorité peu qualifiés qui n’ont nullement généré une attraction de « classes créatives ». Voir sur le graphique joint (Figure 3) la faible représentation de ce qu’on appelle les « emplois supérieurs », soit les filières « Conception-Recherche », « Prestations intellectuelles » et « Culture-Loisirs » dans le Cœur de pôle de Roissy, comparé bien sûr à Paris, mais même à la Seine-Saint-Denis ou le Val d’Oise.

Agrandissement : Illustration 4

L’attractivité cette fois des populations actives était également le but recherché du nouveau quartier de Louvres conçu par Roland Castro, baptisé abusivement « écoquartier », destiné à capturer une partie des travailleurs du pôle de Roissy, en leur fournissant une offre de logements à proximité. On a veillé à mettre en place des aménités urbaines censées attirer les futurs habitants, mais pas d’emplois puisqu’ils étaient supposés fournis par l’aéroport. Fiasco complet : il y a peu d’actifs de Louvres qui travaillent à Roissy ; et faute de bénéficier d’activités sur place, les travailleurs encombrent le RER D en amont de la zone dense, ce qui aggrave sensiblement l’inconfort des usagers dès les franges de l’agglomération parisienne.

Ainsi, raconter - à longueur de schémas d’aménagement – la nécessité de développer « l’attractivité » du Grand Roissy est une fable qui n’a aucun effet sur l’amélioration de la vie quotidienne des habitants. Compte tenu de la très grande spécialisation des filières de métiers exercés dans le pôle de Roissy (voir Figure 3, la prépondérance de la famille professionnelle « Transport-Logistique »), tout concourt à la mise en place soit de « villes dissociées »[17] (où l’habitant n’y travaille pas, le travailleur n’y habite pas) si elles arrivent à attirer des activités liées à l’aéroport (cf. Gonesse), soit de « villes-dortoirs » (Sarcelles, Villiers-le-Bel, Garges-lès-Gonesse, Goussainville) boudées par les entreprises. Pourtant, dans une véritable fuite en avant irresponsable, les politiques s’évertuent à rajouter des transports et des gares qui ne servent à rien, si ce n’est à vider davantage les territoires, tout en sacrifiant un patrimoine agricole et alimentaire exceptionnel. Résultat : la pénurie d’emplois s’additionnant aux nuisances de bruit ne permettent pas de conserver les populations, qui subissent un taux de rotation élevé. Les plus aisées partent dans l’Oise, aux abords de la forêt de Chantilly ou dans le PNR « Oise-Pays de France ». Les plus modestes sont assignées à résidence dans les quartiers sensibles du Bassin de Sarcelles et subissent la « galère des transports ». Pris dans leur aveuglement obsessionnel, les élus du Val d’Oise ne s’aperçoivent pas que les jeunes qui réussissent - et ils sont nombreux - quittent l’Est-95 en grand nombre, malgré leur attachement à leur territoire d’origine.

Le discours dithyrambique utilisé par les élus et les institutions pour vanter « l’Attractivité » ainsi magnifiée est démenti par les faits, avec une succession d’échecs qui frappe les projets du Grand Roissy. Après l’abandon d’Europacity, un autre mégaprojet a fait un flop dans l’indifférence générale : International Trade Center (ITC), positionné sur le tourisme d’affaires (salons, congrès, séminaires). Au départ, tout se présentait sous les meilleurs auspices. Des entrepreneurs brésiliens qui en 1995 avaient réalisé avec succès le quartier d’affaires World Trade Center à Sao Paulo étaient intéressés par une implantation de même type sur la plateforme de Roissy. Était prévu sur 13 ha un Centre de congrès avec auditorium de 3000 places, 120 salles de réunion, 3 halls d’exposition de 49 000 m2 et 23 000 m2 de bureaux dédiés au commerce notamment international, sans compter 8 restaurants et 7 hôtels totalisant 1840 chambres (voir photos Figures 4 et 5). Ce projet cumulait les conditions favorables à sa réussite : une excellente localisation sur la plateforme aéroportuaire, par définition très bien desservie par tous transports, un financement assuré.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Un premier permis de construire devait être déposé en 2008, mais la crise financière a mis le projet en suspens. Un deuxième permis de construire a suivi en 2015, mais le Qatar pressenti n’a pas donné suite. En 2018, le projet est relancé. Mais quelques années plus tard, ITC s’éteint de lui-même, les permis de construire, n’ayant été suivis d’aucun démarrage de chantier, sont devenus caducs. Car c’est l’ensemble de la filière « congrès, séminaires » qui a été durablement touchée par la pandémie : pendant le confinement, les entreprises ont découvert l’intérêt des « salons virtuels », qui permettent de réduire très fortement les coûts en personnel et frais de déplacement-hébergement… une véritable aubaine. Qu’on en juge : en 2019, l’IDF avait organisé 434 salons en présentiel, en 2021 on n’en compte que 212 ; ceux-ci ont accueilli 7,9 millions de visiteurs en 2019, ils ne sont plus que 2,1 millions en 2021. Dans ces conditions quel avenir pour l’extension du Parc International d’Expositions (PIEX) de Villepinte ? Il y a fort à parier que cette récession-là soit plus durable que celle du transport aérien, reparti à la hausse.

Cet exemple montre que désormais une localisation, même sur la plateforme aéroportuaire, remarquablement desservie… n’est plus objet de désir pour les investisseurs du secteur privé. Inutile dans ces conditions d’attendre un « grand projet métropolitain sur le Triangle de Gonesse », tombé du ciel. Encore moins de faire croire que l’État pourrait compenser un tel désinvestissement, avec un ou des équipements publics. Même si la Cité scolaire s’implantait, elle ne pourrait en aucun cas jouer un rôle de locomotive de type Europacity ou ITC. C’est pourquoi il serait temps de tourner la page et de suivre l’exemple des dirigeants de l’aéroport de Schipol aux Pays-Bas, un temps séduits par le modèle Aérotropolis, qui visent désormais une politique de sobriété, de réduction des vols et de développement soutenable.

Métropolisation

Dans le cadre du Grand Paris, Nicolas Sarkozy et Christian Blanc ont fait le choix de se focaliser sur la partie urbanisée dense de l’agglomération et de délaisser les départements périphériques, soit 5 millions d’habitants de la grande couronne, dont un million dans les anciennes villes nouvelles. Rappelons qu’au moment de valider le périmètre de la Métropole du Grand Paris (MGP), aucune ville importante de Grande couronne en dehors d’Argenteuil n’a été candidate à l’adhésion. Ainsi, cette nouvelle institution s’est « entrouverte » à sa banlieue périphérique, mais s’est surtout repliée dans un « entre soi » renforcé, réunissant les localités les plus aisées, rajoutant une couche supplémentaire au « millefeuille administratif » de l’Ile-de-France. Conséquence de la création de la MGP : les inégalités territoriales ont explosé. J’ai démontré dans d’autres articles de ce blog[18] qu’en 2013, les emplois étaient concentrés dans 19 communes de l’hypercentre (et quelques pôles isolés), sur un total de 1268. Et en 2019, cette concentration s’est encore aggravée avec 69% des emplois supplémentaires localisés dans ces mêmes villes.

Bien qu’encore très partiellement mis en place (4 gares de la ligne 14), le métro du Grand Paris Express (GPE) a dès à présent généré ses effets pervers - bien avant l’ouverture des nouvelles stations -, les promoteurs immobiliers ayant agi par anticipation. En témoigne l’exemple du futur « hub » de Villejuif [19] ( un site devenu remarquable, à la croisée des lignes 14 et 15 Sud) qui a suscité l’appétit des agences immobilières : faisant main-basse sur les petits pavillons loi Loucheur, elles les revendent à prix d’or à des cadres parisiens en quête d’espace, tandis que les anciens propriétaires partent plus au Sud dans l’Essonne. Les aménageurs du GPE ont raisonné « toutes choses égales par ailleurs », comme si les populations attendaient passivement l’arrivée d’une nouvelle offre de transport, sans modifier leurs comportements et notamment leurs choix résidentiels. La hausse du prix du foncier les incitent au contraire à échanger ces nouveaux gains de temps contre un gain d’espace en allant habiter plus loin, dans un logement plus vaste et/ou moins onéreux, voire un cadre de vie moins minéralisé. Ainsi, le GPE a un double effet rebond : densifier l’hypercentre déjà ultra-dense et rejeter aux franges de l’agglomération les populations les plus modestes, accentuant l’étalement urbain qu’il était supposé combattre.

Car bien que Paris soit l’une des villes les mieux desservies du monde, c’est l’hypercentre qui a été le premier doté de l’offre nouvelle de transports. Les travaux du métro ont démarré par le tronçon Saint-Lazare / mairie de Saint-Ouen pour la ligne 14 (relevons au passage qu’aucun transfert modal significatif n’a déchargé la ligne 13 la plus saturée du réseau) ; de même a été réalisé le tronçon Haussmann/Nanterre-La-Folie de la ligne Eole, censée désenclaver les quartiers de grands ensembles de la Seine-aval (Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Aubergenville, Carrières-sous-Poissy, etc.) Des travaux d’une ampleur considérable, dans des conditions techniques particulièrement difficiles (grande profondeur, nappes phréatiques, instabilité du sous-sol, etc.) D’où une ardoise financière qui s’est littéralement envolée.

Comme on s’en doutait, les gares de banlieue constituent rarement des lieux de destination, mais bien plus des lieux d’évasion. C’est pourquoi on peut craindre le pire avec la volonté de la Société du Grand Paris (SGP, rebaptisée Société des grands projets) de bétonner les terrains expropriés autour des gares, pour renflouer les caisses. Par le biais de sa filiale immobilière récemment créée - la « Société du Grand Paris Immobilier » - elle peut désormais réaliser des plus-values substantielles avec la construction neuve de logements, de bureaux et de commerces, en valorisant l’important patrimoine foncier acquis : 12 000 ha, soit 1,2 fois la surface de Paris ! Soulignons l’inquiétante dérive d’un organisme public censé défendre l’intérêt général, pour encore davantage densifier la banlieue dense et étaler l’agglomération périphérique. Car par nature, ces gares dissocient les territoires, puisqu’elles ne sont utiles que si les habitants des logements envisagés dans le périmètre de proximité ne sont pas les mêmes que les travailleurs des activités économiques et des commerces également implantés !…

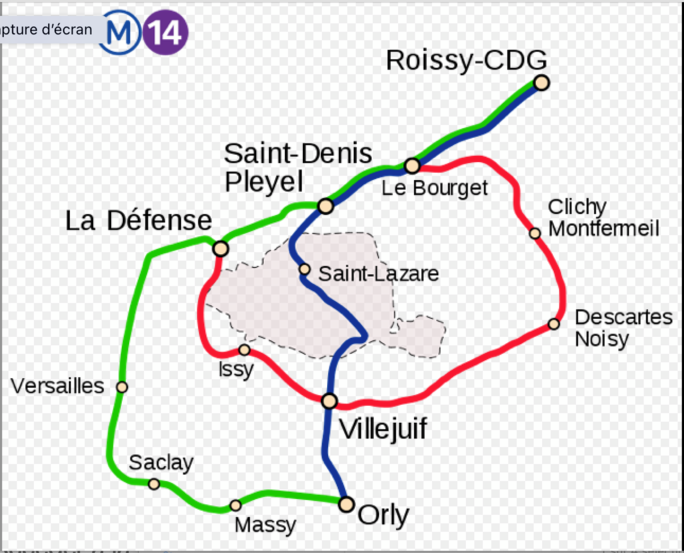

La situation est encore plus dramatique pour les deux lignes inutiles 17 Nord et 18 Ouest. L’une, la 17 Nord, une radiale desservant des pôles d’emplois sans habitants, reliant deux aéroports (Le Bourget, Roissy) fréquentés par deux sortes d’usagers différents, sans lien entre eux (les VIP d’un aéroport d’affaires ne se mélangent pas avec le « tous publics » de Roissy, il arrive même qu’ils fassent le trajet Le Bourget-Roissy, 13 km, en jet privé ![20]). Sans compter une gare en plein champ sur le Triangle de Gonesse, sans aucune perspective notoire d’emplois, depuis 12 ans que celle-ci est programmée. Citons encore la ligne 18 qui traverse trois bassins d’habitat et d’emplois différents, fonctionnant de façon relativement autonome, avec des liens entre eux très ténus. Avec la perspective d’un « scénario de l’horreur » pour ces deux tronçons : des travaux qui seraient poursuivis jusqu’à leur terme, et aucun candidat pour les exploiter, tellement ils seraient déficitaires.

Au total, cette politique de métropolisation à outrance de l’IDF risque de se révéler d’un coût financier, urbain et humain considérable. On peut faire le pari que l’enquête publique du SDRIF récemment clôturée exprimera une majorité d’avis défavorables des populations concernées. Depuis longtemps, le solde migratoire de la région est déficitaire, il s’est aggravé avec la pandémie et il est à craindre que le Grand Paris n’accélère encore ce mouvement. Il serait temps d’écouter les alertes des militants écologistes, des experts ou des universitaires comme Guillaume Faburel, qui plaide pour la « démétropolisation » de la France, afin de « freiner le désastre écologique »[21].

Excellence

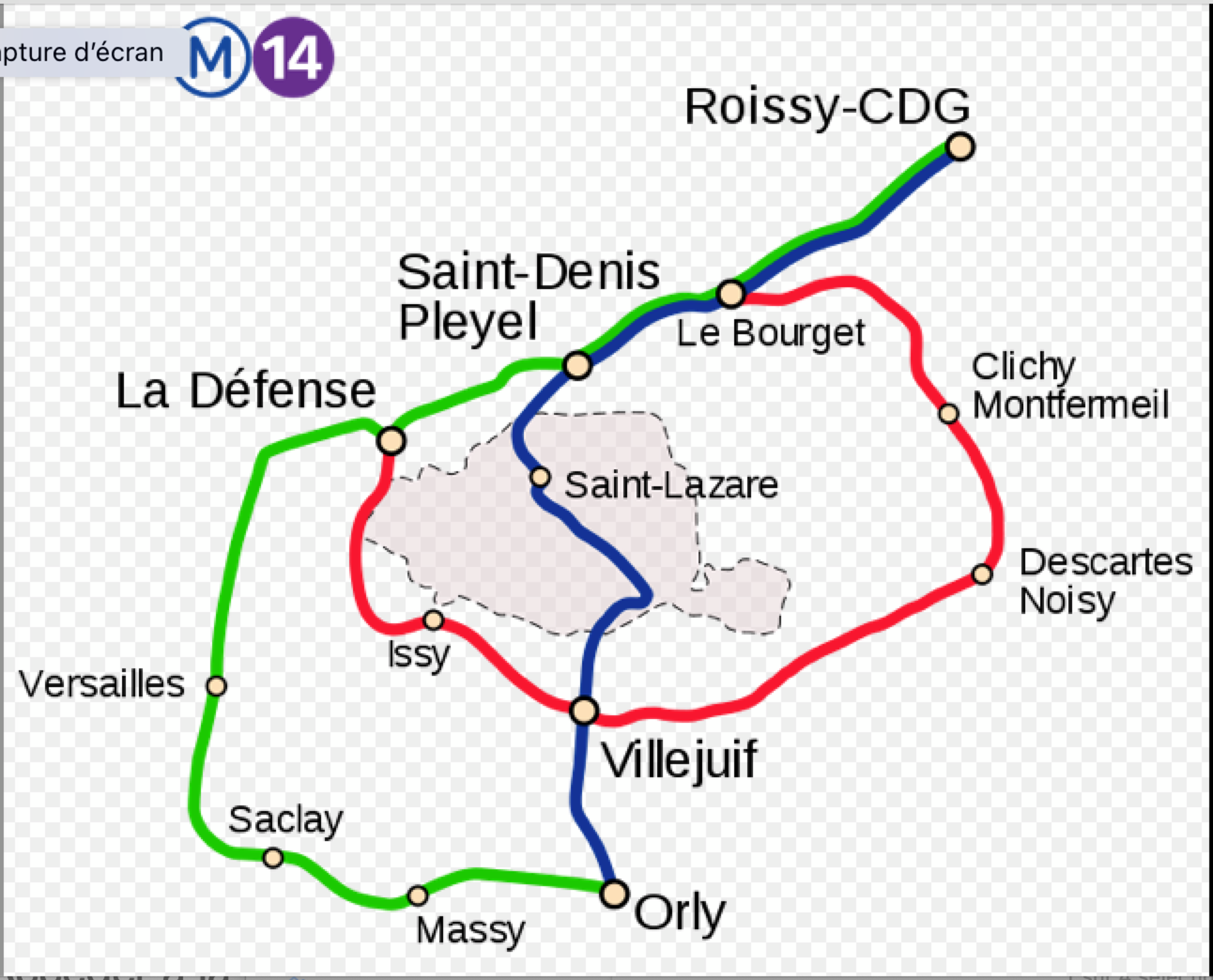

La recherche d’excellence, définie comme « un degré élevé de qualité » fait partie des ambitions du Grand Paris. Rappelons que dans l’esprit de Christian Blanc, le réseau initial intitulé « Le Grand 8 » devait glorifier « Paris-Ville monde » en reliant par un « supermétro » les grands pôles d’excellence entre eux, qui étaient à la fois des grands pôles métropolitains et le plus souvent des pôles d’emploi.

C’est ainsi que le projet du Grand Paris devait assurer la connexion entre :

- les grands aéroports: Roissy (10e mondial), Le Bourget (1er aéroport d’affaires d’Europe), Orly ;

- les grands pôles d’affaires: La Défense, et dans une moindre mesure la Plaine Saint-Denis;

- les centres de R&D: Plateau de Saclay, l’Institut Gustave Roussy à Villejuif, la cité Descartes de Marne-la-Vallée ;

- les grands pôles urbains: Versailles ; Issy-les-Moulineaux (je mettrais plutôt Boulogne en tête de gondole) ;

- Un grand pôle de loisirs (Disneyland, 1ère destination touristique européenne) et un pôle commercial : Val d’Europe

Et bien évidemment Saint-Lazare, au cœur du Quartier Central des Affaires parisien premier pôle d’affaires européen (660 000 emplois, 7 millions de m2 de bureaux).

Et comme une sorte de « lot de consolation », Christian Blanc avait rajouté sur la carte, un site emblématique de quartiers sensibles : Clichy-Monfermeil. Un label d’« excellence » dans la relégation urbaine ?

Agrandissement : Illustration 7

Dans cette liste, notons la disparition des Villes nouvelles (qui sont quand même les plus gros pôles urbains après Paris, de l’ordre de 200 000 habitants), tout comme les grands pôles urbains « historiques » comme par hasard de gauche (Montreuil par exemple 111 000 habitants, une des cinq communes de plus de 100 000 de l’IDF, ou encore Vitry-sur-Seine, 96 000 habitants, pôle urbain de Seine-amont).

Le culte de l’« Excellence façon Grand Paris » fait apparaître par différence l’« invisibilité » dont sont frappées certaines banlieues populaires. Citons notamment les deux pôles urbains du Pays de France. Côté Val d’Oise, Sarcelles, 60 000 habitants, tête de pont d’un bassin de 180 000 Val d’Oisiens qui n’a accueilli aucun projet significatif depuis l’échec du Dôme. Dans une quête vaine de grandeur, on a accolé ensemble les deux bassins de Sarcelles et de Roissy, sans compter l’annexion de 17 communes les plus riches du nord-ouest 77, pour former cette immense intercommunalité de Roissy-Pays de France de 42 maires. Une instance centrée exclusivement sur le développement du pôle de Roissy et ses adjacences, avec des projets uniquement métropolitains.

Côté Seine-Saint-Denis, le pôle urbain « historique » qui préexistait avant l’implantation de l’aéroport, c’est Aulnay-sous-Bois, qui structure les 8 villes composant Paris-Terres d’envol, regroupant 360 000 habitants. Difficile d’admettre ainsi que les deux intercommunalités regroupées dans l’ensemble intitulé « le Grand Roissy » de 711 000 habitants… soient rattachées au gros village de Roissy, 2900 âmes. Au nom d’une « excellence économique » de piètre efficacité, puisqu’elle ne fournit que 5,6% d’emplois aux actifs résidents de ce territoire (en comptabilisant les chômeurs, puisque c’est soi-disant à leur bénéfice que ces politiques sont conduites).

L’exemple le plus criant du décalage entre une politique de promotion de projets d'excellence et les besoins des populations locales est l’implantation d’une Cité Scolaire en plein champ sur le Triangle de Gonesse, alors que les besoins éducatifs se situent au cœur des villes à Sarcelles, Villiers-le-Bel, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville et plus au nord à Fosses… Un équipement d’exception à 180 millions € tourné vers « l’international » qui pose question, alors que les syndicats d'enseignants, les parents d’élèves se mobilisent, dénonçant une situation catastrophique de leurs conditions d’enseignement et revendiquent en urgence des moyens en création de postes et en locaux décents. C’est la grande misère dans les établissements : les plafonds s’écroulent, le chauffage est en panne, il manque des enseignants, des infirmières scolaires, des assistantes sociales, des AESH… La réforme proposée du «choc des savoirs » avec la mise en place de groupes de niveaux introduit la sélection des meilleurs et par différence, la relégation des moins performants, bafouant le principe de l’égalité républicaine des établissements publics.

Depuis l’annonce de l’implantation de la Cité scolaire, le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) conteste la localisation de cet équipement, mais au regard du contexte actuel, les opposants s'interrogent sur la pertinence même d’un tel établissement d’exception, qui apparaît peu en phase avec les besoins exprimés par les syndicats d’enseignants et les parents d’élèves. C’est davantage du ressort de ces derniers de juger du bien-fondé de ce projet, qui exige une concertation auprès des usagers, à mener par une instance neutre, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). Toutefois les associations restent favorables à l’implantation d’un lycée agricole au Nord de l’Ile-de-France, dans un secteur agricole propice à l’autonomie alimentaire comme la Plaine-de-France, dépourvue de ce type de formation.

CONCLUSION

En synthèse, constatons que la stratégie des élus du Val d’Oise axée sur la quête incessante du « toujours plus » de Grandeur et d’Excellence conduit à une impasse. On ne peut pas continuer à défendre une politique de l’offre « a priori », sans discuter du bien-fondé des projets proposés, au regard des besoins des populations locales. Une gare a été attribuée au Val d’Oise, elle ne sert plus à rien, mais les élus la veulent quand même, parce que Auchan l'a obtenue du temps d'Europacity. De même, la perspective d’une Cité scolaire « d’exception » tournée vers l’international, ne correspond pas aux urgences « ordinaires » dont souffre le système éducatif du Val d’Oise. Mais les élus la veulent, parce que le Premier ministre de l’époque la leur a octroyée. Il apparaît aujourd'hui essentiel de repartir de situations concrètes, avec une analyse des besoins locaux en matière de développement économique et d’emplois, de formation, d’équipements de transports. Le Grand Paris a oublié le Val d’Oise ? Bien des militants écologistes considèrent que c’est une chance… En tout cas, raison de plus de ne pas oublier l’intérêt des Val d’Oisiens !

NOTES

[1] Faburel Guillaume, 2020, Les Métropole Barbares, démondialiser la ville, désurbaniser la terre, Le Passager clandestin.

[2] Faburel Guillaume, 2023, Indécence urbaine, pour un nouveau pacte avec le vivant, Flammarion.

[3] Loi Loucheur de 1928, qui permet aux particuliers d’emprunter à l’État, à taux très faible, pour acheter un terrain et construire un pavillon.

[4] Source : Observatoire des inégalités. Données INSEE 2019.

[5] Lorthiois J., Bêtisier du Val d'Oise : faut-il relancer le BIP, voie rapide inutile à 97% ? in Mediapart

[6] Études complémentaires votées en février 2022, au titre du Plan Pluriannuel d’Investissement du département 95, pour la période 2022-2028.

[7] Lorthiois J., Territoires vécus, in Concepts généraux

[8] Lorthiois J., la Banane Bleue, Bêtisier du Grand Roissy n° 5 - Aménagement : 40 ans de fabrication d'un désordre urbain, in Mediapart

[9] J'appelle "dysménageurs" les décideurs politiques ou institutionnels qui pratiquent un aménagement qui dissocie les territoires.

[10] Kéké Rachel, discours « C’est nous les essentielles » in Convention NUPES du 12 mai 2022

[11] Bouba-Olga Olivier, Grossetti Michel, 2018, « La mythologie CAME (Compétitivité, Attractivité, Métropolisation, Excellence) : comment s’en désintoxiquer ? » in…..

[12] « Aérotropolis », fiche Eduscol, ENS de Lyon, in eduscol.education.fr

[13] Borne Elisabeth, discours sur l’abandon d’Europacity, « projet daté et dépassé », 7 novembre 2019

[14] D’après une estimation du bureau d’études ECODEV de 2012. Voir J. Lorthiois, Le fiasco du Grand Roissy

[15] Houillier-Guibert Charles-Edouard, mai 2010, La classe créative en débat, in Géoconfluences.

[16] Gare TGV dite "des betteraves ": à Chaulnes, entre Amiens et Saint-Quentin

[17] Lorthiois J., Les Villes dissociées, in Concepts généraux

[18] Lorthiois J., Transports IDF : richesses au centre, galère des premiers de corvée en périphérie, in Mediapart

[19] Note Villejuif

[20] Farran Margaux, « Vols sans passagers ou vers Ibiza : la vérité sur les jets privés », in Reporterre, 18 décembre 2023

[21] Interview par Pablo Patarin de Guillaume Faburel, « La métropolisation évince les classes populaires », in L’Humanité Magazine n°48, du 1er au 14 Juin 2023.