À la fin des humanités, en 1962, j’avais le projet de devenir prêtre et d’entrer dans l’Ordre des Dominicains. Mes parents m’ayant supplié de différer cet engagement d’au moins un an, j’ai choisi les études qui semblaient les plus utiles pour "aider mon prochain" : la psychologie. Deux ouvrages m’avaient amené à cette conviction : La guérison par l’esprit de Stéphane Zweig, un ami fidèle de Freud, et Les prodigieuses victoires de la psychologie moderne du psychanalyste Pierre Daco.

Divers événements — dont un des plus importants fut des lectures sur l’Inquisition — provoquèrent ma réorientation : je décidai de devenir psychothérapeute plutôt que Frère prêcheur. À l’époque, qui pensait psychothérapie pensait psychanalyse. Dès ma deuxième année d’études à l’université de Louvain, je me suis adressé à la Société belge de psychanalyse (affiliée à l’Association psychanalytique internationale) pour entamer une analyse didactique. La présidente m’a répondu que je devais d’abord être licencié en psychologie. L’année suivante, j’apprenais qu’un de mes professeurs, Jacques Schotte, allait fonder l’École belge de psychanalyse, qui se rattacherait à l’École freudienne de Paris, créée par Jacques Lacan en 1964. Dans l’École lacanienne, les règlements étaient moins «obsessionnels» [1] que chez les «annafreudiens». La porte était grande ouverte aux étudiants en psychologie, aux philosophes, aux théologiens et alii. Je pus commencer une analyse didactique dès ma troisième année de psychologie, chez Winfried Huber, qui avait effectué la sienne à Paris chez Juliette Favez-Boutonnier. J’ignorais la véritable raison de la création de l’École lacanienne : la décision de l’Association internationale de ne plus valider les didactiques effectuées chez Lacan, à cause de son obstination à pratiquer des séances courtes et ultra-courtes de didactique, en dépit de plusieurs rappels à l’ordre durant plus de dix ans [2].

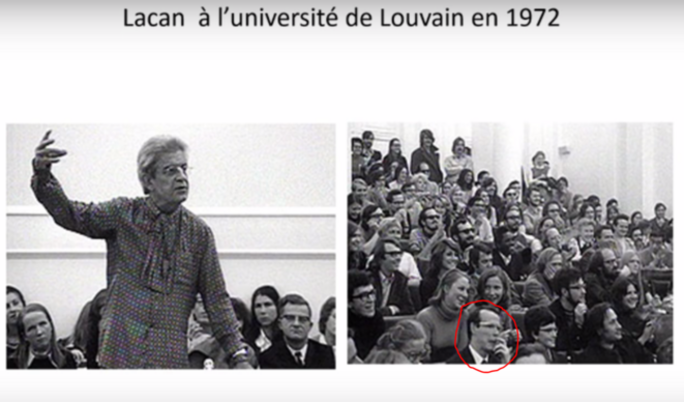

Lacan et Schotte lors de la conférence de Lacan à l'université de Louvain en 1972

Dix années de dissonance cognitive

Dès que je fus licencié en psychologie, je devins le premier assistant de Schotte, alors Président de l’École belge de psychanalyse. Je travaillais dans son Centre de psychologie clinique, où je recevais des étudiants pour des séances de psychothérapie d’orientation psychanalytique (POP). Schotte m’a proposé de passer six mois au département de psychologie clinique de l’université de Nimègue, département dirigé par un de ses amis.

Mon patron ignorait que les idées de son ami avaient fort évolué en peu de temps. Des assistants allés aux États-Unis et à Londres avaient ramené de nouvelles idées qu’il avait adoptées. Le professeur hollandais avait fini par perdre son intérêt pour la psychanalyse et pour les tests projectifs (surtout le Szondi, mais même le Rorschach [3]). Nous étions en 1968, l’année de la remise en question des autorités et de la «pensée unidimensionnelle». À Paris, Lacan surfait avec succès sur cette vague au nom de l’absolue primauté du Sujet et du Désir (et déculpabilisait à tout crin l’exaltation du Moi et la «jouissance») [4]. De leur côté, les psychologues hollandais voyaient dans la psychanalyse une idéologie bourgeoise, qui faisait le jeu des autorités, en donnant invariablement des explications intrapersonnellles (pulsions, fixation anale, complexes d’Œdipe et de castration, etc.) et en négligeant les facteurs socioéconomiques de troubles mentaux.

Une autre critique des Hollandais portait sur la scientificité du freudisme. Freud avait généralisé à outrance (en particulier concernant la sexualité et les tendances œdipiennes). Sa façon de manier le concept d’inconscient lui avait permis d’expliquer absolument n’importe quels actes, rêves et fantasmes, et de renvoyer toute objection à des «refoulements» de celui qui les énonce. Karl Popper avait développé ces questions dans un livre paru en 1963, Conjectures and Refutations [5]. La question des critères de scientificité — surtout celui de la réfutabilité — était l’objet de discussions au département.

Une troisième critique — pour moi la plus importante — concernait l’efficacité. Plusieurs recherches — la plus célèbre étant celle de Hans Eysenck, parue en 1952 — montraient que les résultats des différentes psychothérapies étaient relativement équivalents [6]. C’était une mauvaise nouvelle pour la psychanalyse, la plus coûteuse en temps et en argent. Pour les Hollandais, plus soucieux du rapport coûts-bénéfices que de la beauté des paroles, la cure freudienne avait fait son temps. L’approche comportementale, alors toute récente, apparaissait plus efficace, au moins pour traiter des troubles fréquents, parfois très invalidants : les phobies. Les psychiatres de l’hôpital universitaire envoyaient les patients qui en souffraient au département de psychologie clinique, pour y être traités « à titre expérimental » par un des psychologues, Aad Burger, qui s’était formé chez Joseph Wolpe. J’ai ainsi assisté à des « désensibilisations systématiques » de peurs irrationnelles. À l’époque, je croyais que l’élimination de troubles sans mise au jour du sens « refoulé » entraînait des « substitutions de symptômes ». J’ai donc été ébahi de voir que le traitement comportemental de phobies produisait, au contraire, un « effet boule-de-neige positif » : les phobies disparaissaient, les patients reprenaient confiance en eux-mêmes et étaient plus heureux [7]. Je suis rentré en Belgique avec la conviction que, comme en médecine, le souci de scientificité, loin de s’opposer de facto à une attitude respectueuse de la personne, est une condition d’efficacité sine qua non pour traiter certains troubles.

Pendant la dizaine d’années qui a suivi, j’ai enduré une intense dissonance cognitive, désagréable mais propice à l’étude, l’observation et la réflexion. Malgré de sérieuses lézardes de ma foi freudienne, j’ai poursuivi jusqu’à son terme mon analyse didactique, j’ai pratiqué l’analyse (je n’avais pas d’autre compétence pratique) et j’ai travaillé à une thèse de doctorat sur l’agressivité en psychanalyse, que j’ai défendue en 1972. À en croire le jury, composé de quatre psychanalystes et un psychologue expérimentaliste, j’étais un expert ès freudisme.

Un statut permettant des remises en question

En 1974, nommé chargé de cours à temps plein dans mon université (j’aurai le titre de « professeur » en 1980), je bénéficiais de la situation idéale pour penser librement. Déjà dans un livre paru en 1975, L’agressivité humaine. Approche psychanalytique, j’avais fait quelques réserves que je n’avais pas osé faire dans ma thèse. (Mon patron, freudien rigoureux, m’avait fait comprendre qu’on ne critique pas Freud, mais qu’on l’approfondit jusqu’à « comprendre » tout ce qu’il a écrit). Cette fois, j’avais avancé que la psychanalyse apporte des hypothèses fécondes, mais que c’est à la psychologie scientifique de faire le tri entre ce qui est confirmé ou réfuté. J’avais mis en question la valeur explicative du concept de « pulsions de mort ». On peut éprouver une pulsion à détruire ou à se détruire, mais reste à expliquer pourquoi on la ressent. Freud avait écrit : « La doctrine des pulsions est en quelque sorte (sozusagen) notre mythologie » [8]. En fait, « sozusagen » est de trop : c’est de la mythologie. Elle fait obstacle à la recherche et ne donne aucun moyen de modifier des comportements problématiques.

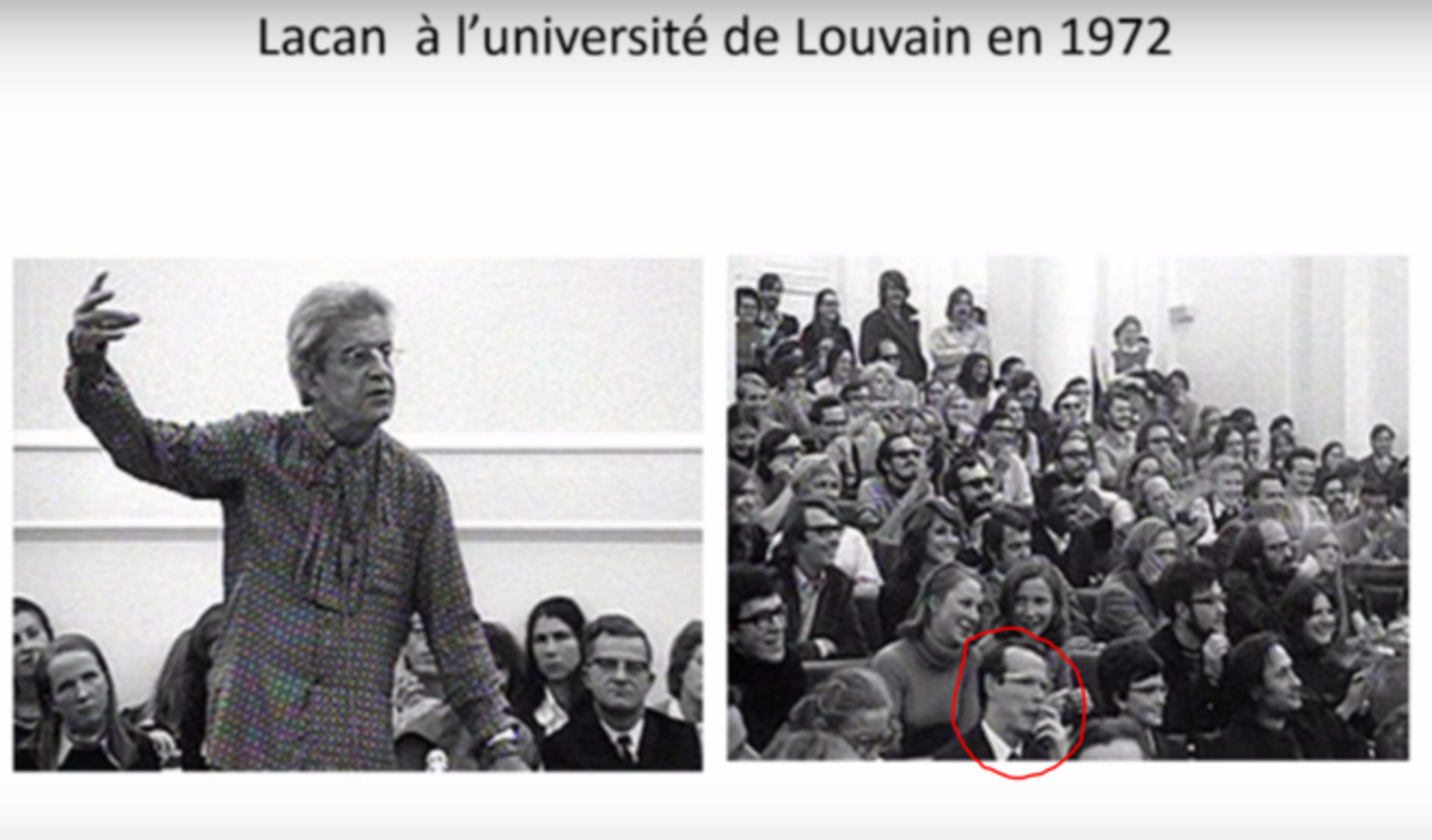

Agrandissement : Illustration 2

La personne entourée d'un cercle est moi-même parmi le public de Lacan

En 1972, à l’occasion de la venue de Lacan à Louvain, j’avais déjeuné avec lui, mon patron et d’autres analystes. J’avais demandé au Freud français s’il avait de nouvelles idées sur l’agressivité depuis son article de 1948 [9]. Non seulement il ne m’apprit rien de bien neuf, mais son « discours » m’apparut comme des associations d’idées incohérentes. Trois ans plus tard, un événement fortuit eut un impact décisif. Un groupe d’analystes de notre École avait passé deux soirées à analyser ces deux phrases par lesquelles Lacan avait conclut une interview à la TV : « L'interprétation doit être preste pour satisfaire à l'entreprêt. De ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au pire » [10]. La première phrase était problématique : Freud avait mis en garde contre l’empressement à donner des interprétations au patient [11] et « entreprêt » ne figurait pas dans Le Robert. La deuxième phrase l’était davantage. Comme des croyants devant un texte sacré sibyllin, les analystes n’avaient pas envisagé l’hypothèse que l’énoncé puisse être faux ou être de la poésie surréaliste. Lacan avait averti au début de l’interview : « Je parle à ceux qui s’y connaissent, aux non-idiots, à des analystes supposés ». Il fallait déchiffrer sa Parole. Les interprétations étant divergentes, celui qui avait le privilège de faire son analyse chez Lacan en personne fut chargé de demander au Maître ce qu’il en était in fine. Il rapporta que Lacan avait répondu : « J’ai dit ça pour les assonances ». Je compris enfin que, pour les textes hermétiques de Lacan, les disciples ne posaient jamais les questions « se serait-il trompé ? » ou « serait-ce du non-sens ? », mais toujours : « qu’est-ce que cela doit signifier … en fin d’analyse ? » C’est alors que me revint une réaction typique de mes collègues hollandais face aux discours hermétiques en psychologie : « ce n’est probablement que du bluff, du charlatanisme ». Beaucoup de Français et de Belges francophones, eux, croient plutôt : « ça doit être (très) profond ; seuls les experts les plus avancés ont le privilège de comprendre ».

Je gardai mon intérêt pour Freud, mais l’oracle parisien m’apparût de plus en plus comme un charlatan … assurément génial : il jonglait avec des mots et ses dévots finissaient toujours par exhumer un sens «profond» à toute parole sortant de sa bouche. J’apprendrai plus tard que Lacan lui-même avouera que le roi est nu. En 1977, il dira : «Notre pratique est une escroquerie, bluffer, faire ciller les gens, les éblouir avec des mots qui sont du chiqué, c'est quand même ce qu'on appelle d'habitude du chiqué. […] Du point de vue éthique, c'est intenable, notre profession ; c'est bien d'ailleurs pour ça que j'en suis malade, parce que j'ai un surmoi comme tout le monde» [12]. Ou encore en 1979 : « Comme l'a montré abondamment un nommé Karl Popper, la psychanalyse n'est pas une science du tout, parce que c'est irréfutable. C'est une pratique, une pratique qui durera ce qu'elle durera. C'est une pratique de bavardage » [13].

Un bilan de la scientificité du freudisme

Mon ouvrage de 1975 se vendant bien (à l’époque on publiait beaucoup moins qu’aujourd’hui), l’éditeur m’invita à écrire un autre. Je lui proposai le titre « Science et illusions en psychanalyse » pour un bilan de ce qui est à garder ou à délaisser dans le freudisme. J’ai alors lu le magistral ouvrage de Henri Ellenberger, A la découverte de l'inconscient [14]. Je constatai que la majorité des énoncés freudiens les plus intéressants (les enfants ont déjà très tôt des activités sexuelles, des lapsus traduisent une pensée réprimée, etc.) étaient repris à des prédécesseurs ou à des contemporains, tandis que quasi tous les énoncés spécifiquement freudiens (par exemple, que tous les rêves sans exception traduisent un désir) n'étaient pas vérifiés ou étaient réfutés. Cette thèse, que j’avais lue chez Hans Eysenck et Glenn Wilson [16], m'avait d'abord choqué, mais j'arrivais à y adhérer. J’apprenais aussi par Ellenberger que le cas fondateur de la psychanalyse, Anna O., soi-disant « guérie de TOUS ses symptômes », avait en réalité été un lamentable échec, maquillé en extraordinaire succès. Au fur et à mesure que j'écrivais Science et illusion en psychanalyse, je trouvais de moins en moins de science et de plus en plus d'illusions. En 1979, je ne me considérai plus comme analyste et je donnai ma démission à l'Ecole belge de psychanalyse. Le titre du livre devint Les illusions de la psychanalyse. Il sortit en 1981 chez Mardaga. Il s'en suivit des débats passionnés, des inimitiés durables et de nouvelles amitiés. Je fis beaucoup de conférences, écrivis des articles, puis je fus lassé des polémiques.

Formation et pratique « comportementales »

Au début des années 80, j’ai suivi une formation en thérapie comportementale et j’ai commencé sa pratique. Cette formation m’a été bien plus utile que mon analyse freudienne pour me gérer comme je le souhaitais. Les quatre apprentissages qui m’ont été alors les plus bénéfiques sont la relaxation, la régulation de la respiration, la restructuration cognitive et l’expérimentation d’actions nouvelles [17].

- La méthode de relaxation, telle qu’elle est pratiquée en TCC, facilite la décontraction musculaire (en quelques secondes), le retour au calme psychophysiologique, des moments de profond repos, la réduction d’insomnies.

- L’expiration la plus lente possible permet de réduire l’intensité des émotions actives (peur, angoisse, colère).

- Les diverses formes de restructuration cognitive sont devenues pour moi une pratique quotidienne, contribuant largement à dédramatiser des désagréments et à multiplier les moments de bien-être. Un exemple dont le professeur que j’étais a tiré grand profit est de toujours me focaliser, en donnant cours, sur des informations que je voulais « offrir » aux étudiants, plutôt que sur ce que les étudiants pouvaient penser de moi.

- L’importance d’expérimenter de nouveaux modes d’action et d’interaction est une des choses essentielles que m’ont appris TCC. Je rappelle en passant que les comportementalistes ont d’emblée compris l’importance de « comportements privés » (anticipations, réactions émotionnelles, visualisation mentale, dialogue intérieur, gestion de soi, etc.) et qu’ils se sont appelés simplement « comportementalistes » parce qu’ils ont pris le mot « comportement » au sens large, désignant toute activité signifiante, directement ou indirectement observable, et présentant trois dimensions : une composante cognitive (perception, souvenir, réflexion, etc.), affective (plaisir, souffrance, indifférence) et motrice (action, expression corporelle).

Pour apprendre à nager, il faut recevoir des explications et entrer dans l'eau. Pour éliminer des phobies, il faut s'informer et « se mouiller » : se confronter, suivant une hiérarchie de difficultés, à des situations anxiogènes. Pour démanteler une dépendance ou un rituel obsessionnel, il faut apprendre à se distancer des idées intrusives et développer des activités concurrentes aux compulsions. Pour sortir d'un état dépressif, il faut s'engager pas à pas dans des actions valorisantes avant même de réussir à modifier des schémas de pensée. Dans les termes d’Albert Bandura, un des principaux pionniers des TCC : « Le changement comportemental est médiatisé par des processus cognitifs, mais ce qui induit et modifie le plus rapidement ces processus cognitifs ce sont des actions menant à l'expérience d'un contrôle effectif » [18].

Des polémiques par vagues

Entre 1991 et 2003, je n'ai quasi rien publié qui soit hostile à la psychanalyse. Tout au plus quelques interviews dans des journaux, l'un ou l'autre débat télévisé et la traduction d'un texte de Han Israëls sur la fausse biographie d’une adolescente publiée par la psychanalyste Hug-Hellmuth [19]. J'avais fini par renouer des relations cordiales avec quelques psychanalystes. Mon temps était occupé principalement par des tâches académiques, tandis que je réservais quelques heures par semaine à traiter des phobies, des crises de panique, des obsessions et des compulsions. Sur la base de mon expérience et de lectures, je rédigeai La gestion de soi (1992), un ouvrage que je réécrirai en 2012 sous le titre La nouvelle gestion de soi (Christophe André me fera alors l’honneur d’une préface) [20]. Je publiai également trois petits livres sur les thérapies comportementales (1995), les phobies (1997) et les colères (1999).

Deux coups de tonnerre en 2004 : les réactions d'une partie des psychanalystes (essentiellement des lacaniens) et de leurs amis (en particulier B.-H. Lévy) à la tentative du député Bernard Accoyer de réglementer la profession de psychothérapeute ; leurs réactions, encore plus violentes, à la publication d’un rapport de l'INSERM qui concluait à la faible efficacité de la psychanalyse en comparaison des TCC. Jacques-Alain Miller, gendre et successeur de Lacan, s'est mis à attaquer les TCC, affirmant par exemple : « Les thérapies cognitivo-comportementales sont des méthodes cruelles qui passent par l'exposition du sujet au trauma lui-même — par exemple en mettant un patient phobique des cafards devant des cafards. La première fois, il hurle, la deuxième fois un peu moins et, au bout de quelque temps, on considérera qu'il est guéri ! C'est du maquillage : les effets, s'ils existent, sont transitoires ou superficiels, quand ils ne se révèlent pas nocifs » [21]. Élisabeth Roudinesco écrivait que les TCC « ont plus à voir avec les techniques de la domination mises en œuvre par les dictatures ou les sectes qu'avec les thérapies dignes de ce nom », qu'elles traitent les gens « comme des rats de laboratoire » et que « la cruauté des hommes, décidément, est sans limite » [22]. Roland Gori, professeur à l’université d’Aix-Marseille, déclarait dans Le Monde du 26 février : « Les TCC, c’est un dressage pavlovien. On est dans la soumission librement consentie. Politiquement c’est dangereux. Le rapport de l’Inserm est une machine de guerre contre la psychanalyse ». L'expression « dressage pavlovien » m'a donné l'idée et le titre de la conférence que l'Association Française pour l’Information Scientifique m'a invité à faire à l’occasion de l'assemblée générale de 2004 [23]. J'étais relancé dans la polémique. Me taire eut été ne pas venir au secours de personnes en danger : les patients qui font confiance aux lacaniens.

En septembre 2004, l'éditeur des Arènes m’a demandé de contribuer à un livre qui ferait un bilan critique de la psychanalyse. Cela ne m’enchantait guère, mais j’ai cru que c’était mon devoir. J'ai pensé aux malheureux qui s'imaginent que la psychanalyse est le top des psychothérapies et aux étudiants qui s'épuisent à mémoriser des textes lacaniens, auxquels leurs enseignants eux-mêmes ne comprennent pas grand-chose et attribuent les significations les plus fantaisistes.

Ainsi les polémiques ont repris, puis se sont apaisées, me laissant à mes tâches universitaires et à la pratique des TCC … jusqu’à ce jour de 2011 où j’ai appris que trois lacaniens faisaient un procès et réclamaient la somme délirante de 300 000 euros (sic) à Sophie Robert, la productrice d’un film diffusé sur Internet : «Le Mur. La psychanalyse à l’épreuve de l’autisme». Le crime : avoir interviewé une dizaine d’analystes sur l’autisme et avoir sélectionné des passages choquants pour le grand public. Ces lacaniens avaient jugé que la présentation leur portait préjudice. La juge leur donna raison, mais trois ans plus tard, en appel, une autre juge, a réhabilité la productrice. Le deuxième juge avait pris la peine de visionner l’ensemble des enregistrements et avait constaté que Sophie Robert aurait pu montrer des propos bien plus scabreux. Cette affaire m’a hélas replongé dans la critique de la psychanalyse. Je n’en suis pas encore tout à fait ressorti.

La psychologie est une science molle, juvénile. Elle véhicule de nombreuses erreurs et illusions. Face à son insuffisance de scientificité et d’efficacité, j’ai parfois regretté mon choix. N’empêche, si c’était à refaire, je le referais car, en définitive, cette discipline progresse, son étude a largement contribué à mon bonheur et à celui que j’ai pu apporter à d’autres.

—————

[1] Expression de Lacan (Ecrits, Seuil, p. 312) pour qualifier les règles de l’Association internationale de psychanalyse, présidée par Anna Freud.

[2] Van Rillaer, J. (2012) Mensonges lacaniens. Science et pseudo-sciences, 300 : 57-63. En ligne : http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1825

[3] Sur l’abandon du Rorschach : J. Van Rillaer : Le test des taches d’encre de Rorschach : sa place ne serait-elle pas au musée ? Science et pseudo-sciences, 2018, 324 : 73-79.

[4] Voir p. ex. la conclusion de son séminaire « L’éthique de la psychanalyse » (1960) : « Je propose que la seule chose dont on puisse être coupable, au moins dans la perspective analytique, c’est d’avoir cédé sur son désir. […] Ce que j’appelle céder sur son désir s’accompagne toujours dans la destinée du sujet de quelque trahison » (Le Séminaire. Livre VII. Seuil, 1986, pp. 368, 370).

[5] Sur Popper et sa déconversion de la psychanalyse : https://blogs.mediapart.fr/jacques-van-rillaer/blog/180217/karl-popper-un-celebre-deconverti-de-la-psychanalyse

[6] « The effects of psychotherapy : An evaluation », Journal of Consulting Psychology, 16 : 319-324.

[7] Sur le traitement des phobies par TCC : http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2542

[8] Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1933) G.W., XV, p. 101.

[9] L’agressivité en psychanalyse (1948). In Écrits, Seuil, 1966, p. 101-124.

[10] Télévision. Seuil, 1973, p. 72. Réédité in Autres écrits, Seuil, 2001, p. 545.

[11] Freud écrivait qu’il ne faut communiquer des interprétations que « lorsque, par une préparation, le malade est arrivé lui-même à proximité de ce qu'il a refoulé » et « s'est attaché (transfert) au médecin de telle sorte que les sentiments à son égard rendent une fuite rapide impossible » (« Ueber “Wilde” Psychoanalyse, 1910, G.W., VIII, p. 123s).

[12] Quarto. Supplément belge à La lettre mensuelle de l’École de la cause freudienne, 1981, n° 2.

[13] Ornicar ? Bulletin périodique du champ freudien, 1979, 19, p. 5.

[15] The Discovery of the Unconscious. Basic Books, 1970. Trad., A la découverte de l'inconscient. Histoire de la psychiatrie dynamique. Éd. Simep, 1974. Rééd., Histoire de la découverte de l'inconscient. Fayard, 1994, 1016 p. Présentation d'Ellenberger: http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1527

[16] The experimental study of freudian theories. Methuen, 1973, 405 p.

[17] Pour des détails sur ces apprentissages : J. Van Rillaer (2019) La gestion de soi. Mardaga, 372 p.

[18] Self-efficacy : Toward an unifying theory of behavior change. Psychological Review, 1977, 84 : 191-215. Rééd. in Advances in Behaviour Research and Therapy, 1978, 1, p. 139.

[19] L'histoire du « Journal d'une adolescente ». Science et pseudo-sciences, 2001, n° 246, p. 34-38. En ligne, l’histoire de Mme Hug : https://blogs.mediapart.fr/jacques-van-rillaer/blog/051017/mme-hug-hellmuth-la-premiere-psychanalyste-d-enfants-eminente-faussaire

[20] http://editionsmardaga.com/Nouvelle-gestion-de-soi

[21] L’Express du 23-02-2004.

[22] Le patient, le thérapeute et l’État. Fayard, 186 p.

[23] Le “dressage pavlovien” des freudiens. Comprendre le conflit psychanalyse-psychologie scientifique. En ligne : http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article373 — Version papier dans la Revue de Psychoéducation (Université de Montréal), 2005, 34 : 135-151.

Deux sites pour d’autres publications de J. Van Rillaer sur la psychologie, la psychopathologie, l'épistémologie, les psychothérapies, les psychanalyses, etc.

1) Site de l'Association Française pour l'Information Scientifique: www.afis.org

2) Site à l'univ. de Louvain-la-Neuve: