Elle avait fait un art, dérangeant et exigeant, de la contre-expertise des grands projets. Jacqueline Lorthiois, urbaniste et socio-économiste, est morte le dernier jour de l’année 2024, à 78 ans. Ce décès brutal, même si elle se battait depuis des années contre de graves problèmes de santé, répand une grande tristesse parmi ses proches. Il éteint aussi une voix puissante et singulière : grâce à sa minutie et sa détermination en apparence sans limite, cette femme charismatique et pleine d’énergie avait développé une méthodologie redoutable pour décortiquer les aménagements des territoires et les infrastructures que la puissance publique y développe.

Agrandissement : Illustration 1

Elle contestait avec vigueur l’utilité des énormes projets d’infrastructure de transport, et en particulier du Grand Paris Express : hyper coûteux, privé de débat démocratique, sans lien avec les besoins réels des habitant·e·s, accélérateurs d’inégalités. Mais loin de se contenter d’une critique par principe, elle entrait dans le dur des mécanismes d’évaluation de ces « éléphants blancs », pour en démontrer l’opacité et les promesses mensongères, en termes d’emplois et de désenclavement.

Grâce à sa maîtrise des bases de donnée INSEE et de la statistique économique, elle avait développé une méthode imparable d’analyse : cartographier les « territoires de l’emploi », riches en activités économiques, et les « territoires de main-d’œuvre » pauvres en activités et obligeant les travailleurs à subir la « galère des transports ». Pour qu’un mode de transport soit utile, il doit avant tout relier des pôles d'habitat (donc de main-d'œuvre) à des pôles d'emplois, répétait-elle inlassablement. Sinon, sa fréquentation sera trop faible pour en garantir la rentabilité, alourdissant la dette publique. Et l’inégalité va croître entre les espaces riches, où le logement devient encore plus cher avec l’augmentation des services de transport, et donc inaccessible aux travailleurs que le super métro ou l’autoroute prétend attirer, et les bassins de vie pauvres, de plus en plus éloignés des zones hébergeant la majorité des emplois.

Contre la « dissociation des territoires »

Ce mal développement de « territoires dissociés » - voir par exemple cet article dans la revue Métropolitiques- était son obsession et son principal point de désaccord avec l’approche dominante de l’aménagement, qui prétend à l’inverse que le moyen de transport crée les emplois. Sur son blog de Mediapart, elle faisait assaut de pédagogie pour expliquer les enjeux sociaux et humains des transports de desserte, les faux-semblants de la métropolisation en Ile-de-France, se moquer du Grand Paris via un « bêtisier ». Elle disait que « passé un certain nombre de zéros, il n’y a plus d’esprit critique. La quantité aveugle tout le monde ».

Agrandissement : Illustration 2

Jacqueline Lorthiois aura passé une grande partie de ses quinze dernières années à dénoncer ce qu’elle appelait « l’imposture du Grand Paris Express », le plus vaste projet d’infrastructure d’Europe avec ces 68 gares en construction autour de Paris. Dans son collimateur, le coût de ce giga chantier, passé de 19 à 84 milliards d’euros (selon le dernier chiffrage de la Cour des comptes), « un chiffre d’autant plus choquant que pour la majorité des Franciliens, la galère des transports s’aggrave : le sous-investissement chronique et le mauvais entretien du réseau, auxquels s’ajoute la difficulté à recruter des conducteurs, entraînent retards quotidiens et annulations à répétition », écrivait-elle avec trois co-auteurs dans L’Obs en 2022.

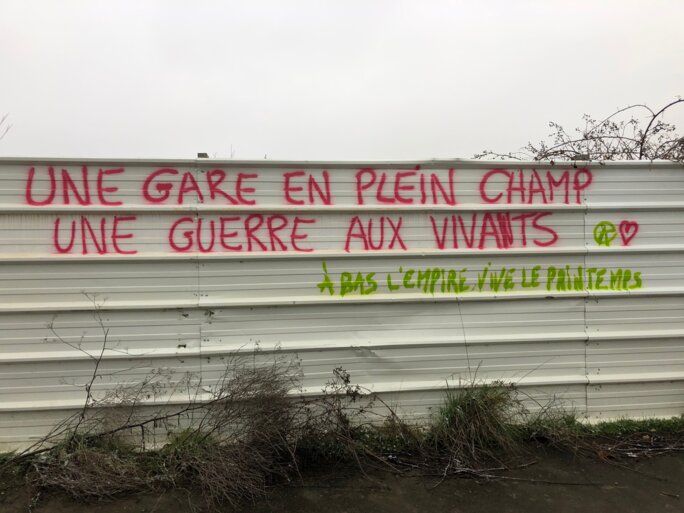

Elle avait plus particulièrement démontré l’absurdité des lignes 17 Nord et 18 Ouest : « les tronçons les plus contestés car ils circuleraient presque à vide, passeraient au milieu des champs, au cœur de zones agricoles très fertiles et riches en biodiversité… et relieraient entre eux des pôles d’activités éloignés des zones d’habitat, ce qui ne représente que 3 % des besoins de transports. »

Méthodologie hors pair

La touche Jacqueline Lorthiois, c’était la précision avec laquelle elle démontait la boîte à outil des évaluations « coûts-bénéfices » des giga projets. En 2015, elle expliquait dans une interview à Mediapart qu’« aucune promesse n’a été tenue » sur les créations d’emplois des chantiers des grands projets, puis lors de leur exploitation.

Un de ses sujets de prédilection était le cas de l’aéroport de Roissy : « Aéroports de Paris déclare 86 000 emplois directs pour Roissy. Les actifs locaux tentent de trouver du travail à l’aérogare mais un tel site ne constitue pas véritablement un pôle d’emplois, offrant une palette suffisamment large de compétences et de qualifications pour fournir les emplois nécessaires aux habitants. C’est plutôt ce qu’on appelle un pôle d’activités, c’est-à-dire une concentration d’entreprises spécialisées dans quelques branches professionnelles (aéronautique, logistique, nettoyage, sécurité…). Résultat : l’aéroport recrute sur une aire diffuse, immense, qui s’étend sur toute l’Île-de-France et une partie de la Picardie. Plus Roissy grandit, moins son aire directe est dense en emplois. Le problème, c’est qu’on crée une offre locale de logements pour attirer les actifs non résidents. Mais ces nouveaux habitants ne trouvent pas à s’employer sur place. On doit donc créer des transports pour leur permettre d’exporter chaque jour, au loin, leur force de travail. Tout cela engendre des surcoûts qui engendrent une demande de croissance économique locale et donc de développement de nouvelles activités. C’est une histoire sans fin.»

Elle venait de terminer un livre collectif, auto-édité, avec un titre qui porte la trace de sa fantaisie moqueuse : L’imposture du Grand Paris Express. Un éléphant blanc qui trompe énormément – co-écrit avec Jean-Pierre Orfeuil, Harm Smit et Jean Vivier.

Son côté Cassandre pouvait en effrayer certain·e·s- même si elle adorait les slogans drôles et les chansons. Son style proliférant à l’écrit, plein d’incises et d’expressions relâchées, la distinguait radicalement des habituel·les spécialiste de l’aménagement. Au point de la desservir peut-être parfois, et de limiter la reconnaissance de l’importance de son travail en dehors des cercles militants. Car parmi les défenseur·e·s des terres agricoles d’Ile de France contre la bétonisation du Grand Paris express, elle était bien connue et appréciée pour sa combativité. Elle était devenue un pilier du collectif pour le triangle de Gonesse, qui s’est battu contre le projet de centre de commerces et de loisirs EuropaCity, puis contre la gare de la ligne 17 menaçant ces sols agricoles très fertiles.

« Mon corps est scaphandre mais ma tête est restée papillon»

Jacqueline Lorthiois avait été conseillère technique dans plusieurs cabinets ministériels (dont l’emploi et l’aménagement du territoire) et délégations, responsable d’un bureau d’études, et a longtemps enseigné. Elle avait aussi cofondé la coopérative Réseau de l’économie alternative et solidaire (REAS), ainsi que le Mouvement de l’habitat groupé autogéré, qui a monté parmi les premières expériences d’habitat participatif et de coopératives d’habitants. Elle avait été candidate aux élections départementales de 2015 dans le Val-d'Oise pour EELV. Stéphane Tonnelat, sociologue et membre du collectif pour le triangle de Gonesse, la décrit comme une « experte publique » : « elle a incarné dans le public et le privé, cette idée d’intérêt général que pouvaient porter les hauts-fonctionnaires avant le tournant libéral des années 80 ».

Elle recevait avec chaleur dans la maison de Cergy, où elle a longtemps vécu, doté d’un charmant jardin en pente descendant vers l’Oise. Au milieu des piles de dossiers et d’archives de cartes dessinées de sa main, elle bataillait pour gagner sa vie. La contre-expertise citoyenne souffre d’un manque criant de moyens. Peu de collectivités et d’institutions ont l’audace de commander des rapports à des expert·e·s en rupture avec la vision mécaniste et productiviste dominante sur les grands projets.

Mais elle combattait aussi pour préserver la capacité de son corps à respirer. Victime de très graves problèmes de santé, elle avait subi une greffe de la colonne vertébrale et a dû vivre avec des difficultés constantes à inspirer et expirer. Elle en parlait facilement, avec la liberté, le courage et l’humour qui la caractérisaient – comme dans cette émission de 2009 de Là-bas si j’y suis, où elle est interviewée par un jeune François Ruffin. Elle y fait son autoportrait, et nous laisse avec une belle image d’elle : « Mon corps est scaphandre mais ma tête est restée papillon ».