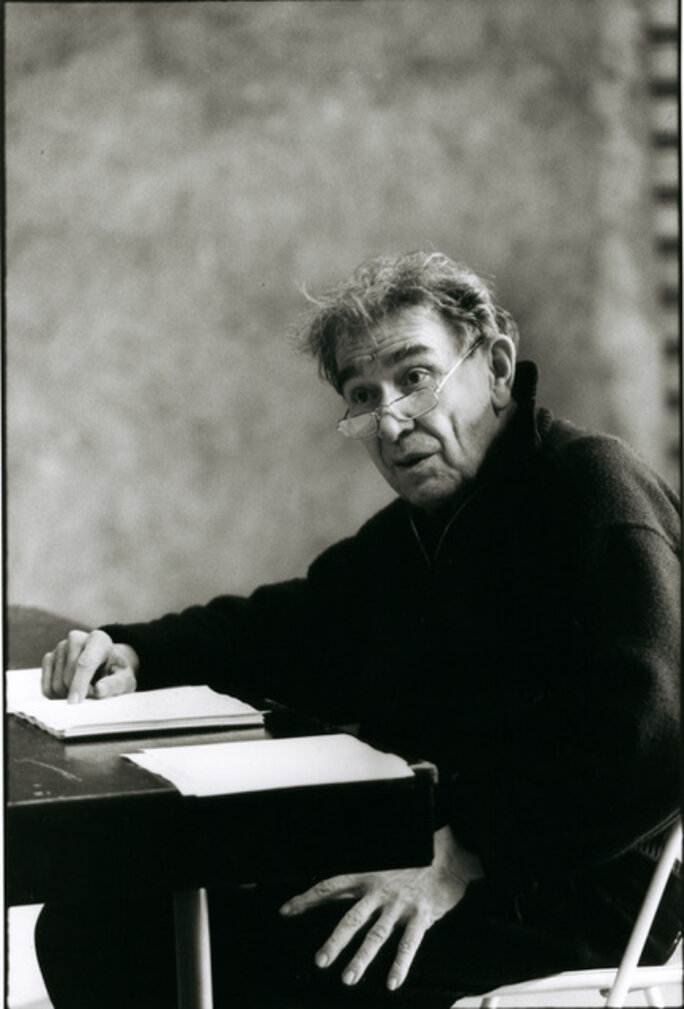

Agrandissement : Illustration 1

Disparu en avril 2017 à l’âge de 93 ans (lire ici), Armand Gatti ne sera pas physiquement là pour fêter son centenaire avec ses amis, ses proches, ses loulous, ses lecteurs, ses spectateurs et tous ceux qui ont eu la chance de l’entendre et de le rencontrer. Depuis janvier le site armand-gatti.org égrène le calendrier des nombreuses manifestations organisées autour de son centenaire. Chez lui dans sa maison en Italie, à la maison de l’arbre de Montreuil et partout en France voire en Belgique (via les fidèles frères Dardenne). Expositions, lectures, films, rencontres, témoignages, etc. Mais aussi publications.En voici trois.

Olivier Neveux -qui avec Catherine Brun veille sur la revue annuelle que sont les Cahiers Armand Gatti- se devait d’écrire un livre sur celui qui a durablement marqué son itinéraire. C’est chose faite avec Armand Gatti théâtre-utopie aux éditions Libertalia. « Je peux témoigner, écrit-il, peu d’œuvres et d’êtres m’auront à ce point fait travailler, lire, découvrir. Je n’ai jamais cessé de parcourir des mondes imaginés, de me perdre dans des cultures dont l’ignorais sinon tout du moins beaucoup – à commencer par la culture scientifique et plus précisément celle des quantas. J’ai lu crayon en main des ouvrages impossibles, couru des conférences, tenté de dessiner des idéogrammes, peiné sur Heisenberg et Galois, j’ai aussi commencé l’apprentissage de l’hébreu, filé à Cuba et observé les oiseaux avec Hélène, jumelles en main, au petit matin ».

Hélène, c’est Hélène Châtelain, la compagne de Gatti, disparue elle aussi, traductrice du russe et cinéaste, elle dirigeait aux éditions Verdier la collection Slovo, où elle nous fit découvrir l’écrivain Sigismund Krzyzanowski ou L’éloge des voyages impossibles de Golovanov et publia les belles traductions d’Ivan Mignot des œuvres de Harms et celles de Khlebnikov que Gatti aimait tant. « Hélène Châtelain, poursuit Olivier Neveux, m’avait transmis la certitude que chez Gatti on n’entre qu’avec quelques questions à soi, et que l’on fait vivre et se mouvoir, au gré des œuvres. Ce furent pour certains son bestiaire, pour d’autres le temps, le personnage, la Chine, pour moi l’action révolutionnaire ».

Olivier Neveux s’interroge sur le A cerclé de rouge qui figure au cœur du nom gatti (sans majuscules) écrit sur les couvertures des livres de Gatti aux éditions Verdier : « Gatti a l’anarchie personnelle écrit-il. Il est assez difficile de savoir ce que peut bien signifier le mot pour lui. Il est pourtant omniprésent. Une première hypothèse qu’éclaire son attachement sans cesse réaffirmé à la figure de Nestor Makhno : l’anarchie désignerait les vaincus des vaincus, c’est à dire les vaincus des révolutionnaires eux-mêmes » . Chaque année, à Montreuil, dans les locaux de la Parole errante, Gatti accueillait le salon du livre anarchiste. Souvent, dans un coin, Hélène Châtelain attirait l’attention du public en racontant par le menu le destin de Makhno, le révolutionnaire ukrainien haï par le pouvoir soviétique.

Le théâtre de Gatti n’est pas narratif, insiste Neveux. Et de citer ces mots de Gatti extraits de cette somme (1750 pages) qu’est La Parole errante : « écrire, ce n’est pas raconter une histoire, dire quelque chose. C’est l’empoignade constante avec l’inconnu sur lequel peuvent projeter les mots, pour tenter en les combinant, les recombinant, d’arracher un moment de leur parler aux génies de l’univers ». Ses pièces sont comme un ciel à la fois étoilé et chaviré, elles sont faites de constellations aux temps renversés. Neveux cite la question que posait au jeune Gatti un camarade à la prison de Tulle : pourquoi écris-tu ? Et Gatti avait répondu « pour changer le passé » « Changer le passé n’équivaut pas à la réécrire. Ce n’est pas le passé qu’il faut conformer au présent, mais le présent qu’il faut rendre responsable du passé » poursuit Neveux qui cite un personnage de La colonne Durutti, une pièce écrite en 1972 : « il faut arracher les événements à leur logique d’un jour pour les rendre habitables, pour les rendre respirables ».

Pourquoi Olivier Neveux a -t-il si longtemps retenu le moment d’écrire ce livre ? Il s’en explique : tout livre sur Gatti « ne peut être que cruellement partiel » tant l’œuvre est « énorme et multiforme ». Et puis la littérature gattienne ne manque pas de plumes et non des moindres. Alors pourquoi ce livre ? « Tout ouvrage est d’abord un rendez-vous mystérieux et secret avec soi-même, la tentative de mesurer l’écriture à ce qui résiste, de solder quelques dettes et d’y projeter souterrainement un jeu opaques d’interrogations. Il est vrai aussi que, plusieurs fois, je le lui avait promis ». Cela prend parfois l’allure d’un dialogue qui se poursuit en multiples échos. Et Neveux d’insister : « chez Gatti, la démultiplication des voix et des regards est constitutive : aucune interprétation n’existe sans être accompagnée d’une autre, qui lui est complémentaire ou contradictoire ». L’utopie est un champ et un chant de batailles.

Agrandissement : Illustration 2

Gatti ouvre La parole errante par ces mots magnifiques :

« Les mots me lisent.

Ceux que je suis en train d’écrire.

Ceux d’un peu partout (surtout dans les livres) que j’ai pu connaître.

Quant aux mots de mes maîtres

Michaux

Tchouang-Tseu

Gramsci

et Rabbi Aboulafia

ils me chantent ».

Suit un court chapitre titré Bas-relief pour un décapité. Gatti explique qu’il vivait alors dans un hôtel de l’île Saint Louis ( pour plus de détails lire le dossier Gatti du prochain numéro de la revue Ubu à paraître en juin) et écrivait a son premier texte Bas-relief pour un décapité au sous-sol de l’hôtel dans une pièce gardée par sept chats. « Depuis les chats sont morts, la pièce d’écriture murée, une crue de la Seine ayant tout emporté. Du manuscrit il ne reste que trois pages. » C’est ce que Gatti croyait ou voulait croire, car dans une valise ont été retrouvées deux versions du texte, le premier long texte jamais écrit par Gatti, et c’est ce livre qui est publié aujourd’hui.

Gatti l’a donc écrit alors qu’il est déjà devenu journaliste et multipliait les articles sur des faits divers, des procès, des reportages dans des camps, etc. Bas-relief pour un décapité n’est en rien un livre de témoignages sur la résistance. Gatti imagine des vies à partir de cinq cadavres de corps fusillés. Il imagine leur destin, leurs relations. Il leur donne des noms : Golame, Elélic, Als, Bordoni et Séon. Il leur invente des vies. Le temps erre d’une guerre l’autre, se disloque, la phrase s’évade, devient film, rêve, possible.

. « Les paroles des arbres comme celles des hommes ne deviennent adultes qu’à travers le silence » écrit Gatti. Plus loin, des visions, des vagabondages. Par exemple: « le cheval noir est sorti du livre. Il ne sait pas où aller. Quelque soit l’endroit, dans le temps, où il se dirige ; le cheval n’est jamais sûr d’être complètement lui-même. Dans le livre, il avait un râtelier doré, rempli de foin aussi vert que l’herbe fraîche. L’avoine débordait de la mangeoire. Sous les lampes rouges de l‘écurie, un grand-père clair comme un grain de riz venait chaque soir raconter des histoires. Au bas de chaque page, le cheval hennissait de contentement ».

Voici Seon le maquisard aux habits maculés de terre et de sang arrêté par des miliciens, Voici Bordoni dit Bo, etc. Les voix se télescopent, sautent dans le temps. « L’horizon ne m'attend plus. L’exode du cheval noir est maintenant une ligne droite. Je ne me couperai plus à sa rigueur proteste Golame/Elelic/ Bordoni/ Als/ Seon. Où aller, sinon repartir en rang par cinq ? Cinq doigts de l‘angoisse accrochés aux chiffres aussitôt soustraits qu’additionnés. Des langages inattendus affluent pour échapper aux chiffres, mais ils sont tatoués sur la peau de chacun. Il n’ a plus ni ombre, ni lumière, simplement une silhouette falote qu’il faut soutenir contre vents et marées pour voir ce qu’il y a au bout ».

Autre parution opportune La voix qui nous parle n’a pas besoin de visage réunit une soixantaine de chroniques et reportages écrits et publiés entre 1946 et 1957 par Armand Gatti et son ami et complice Pierre Joffroy, des articles souvent cosignés. Gatti a tout juste vingt deux ans lorsque, introduit par Joffroy, il écrit pour le Parisien libéré son premier reportage, un procès à Bourges où sont jugés des officiers du « premier régiment de France » créé en 1943 et directement rattaché à Pierre Laval pour combattre « les terroristes ». Gatti suivra également en novembre 1946 le procès des journalistes de Je suis partout, l’hebdomadaire antisémite dirigé par Robert Brasillach . Gatti souligne la lâcheté de certains accusés. Ou bien encore il suivra à Bordeaux le procès du massacre d’Oradour -sur-Glane et dans la même ville, le procès de Marie Besnard. C’est une série d’articles « envoyé spécial dans la cage aux fauves » qui lui vaudra de recevoir le Prix Albert Londres en 1954. Les Cahiers Armand Gatti (revue annuelle) ont consacré leur quatrième numéro à « Gatti et le journalisme ». En annexe figure la liste quasi exhaustive des centaines d’articles écrits entre 1946 et 1959 le plus souvent au Parisien Libéré, mais aussi Paris Match, France soir, l’Express et Libération (celui de d’Astier de la Vigerie).

Hormis plusieurs articles relatant le procès des journalistes de Je suis partout dont Rebatet, le choix des articles rassemblés aujourd’hui dans La voix qui nous parle n’a pas besoin de visage illustre bien le titre en insistant sur des destins d’individus dont les noms ne figurent pas dans les livres d’Histoire et n’ont pas laissés beaucoup de souvenirs. Ainsi cette série d’articles sur des personnes qui disparaissent ou vivent sous des noms d’emprunts comme le faux prince d’Orléans, des escrocs poètes ou poltrons, ou bien cette autre série titrée « donnez leur une dernière chance » sur des auteurs de plus ou moins petits délits durablement condamnés, série qui aboutira à une longue lettre adressée au ministre de la justice de l’époque.

Le plus souvent Gatti et Joffroy s’éloignent du compte rendu d’audience au jour le jour et préfèrent attendre pour reconstituer des histoires et les associer à d’autres dans des séries comme « Les as de la correctionnelle » ou « Malheur aux sans patrie » ou une série sur des gens qui disparaissent sans laisser d’adresse. Ce sont là des articles de longueurs respectables comme on n’en lit plus guère aujourd’hui ce qui rend cet ouvrage d’autant plus passionnant. Une écriture journalistique qui aime mettre en scène, restituer (ou imaginer) des dialogues. Ainsi cette série d’articles J’ai filé les détectives privés parue dans France-soir en mai 1956 et dont six articles sont ici republiés. Le premier a pour titre « J’apprends en surveillant Rita, qu’il faut marcher devant les gens qu’on suit ». Des titres romanesques et des histoires sans célébrités qui s’étirent en longueur sur plusieurs pages, délices depuis longtemps disparus de la presse quotidienne. Les débuts d’articles sont des régals. Ainsi celui- ci titré « Grand chasseur de ‘Corbeaux’, César écrit des opéras entre deux filatures ». L’article commence ainsi :

« La police privée est un des rares métiers à vivre de la littérature. Il est vrai qu’il s ‘agit d’un genre spécial. S’il ne connaît qu’imparfaitement les avantages de la librairie et de l’édition, il n’en reste pas moins très répandu dans le secteur postal. C’est la fameuse lettre anonyme ».

Le livre s’achève par un article paru dans l’Express où, sous le titre L’envie de tuer, Gatti raconte comment en reportage auprès des dockers grévistes de Saint Nazaire en octobre1967, se positionnant entre les grévistes et les forces de police, il a été pris à partie par ces dernières, des CRS. L’un d’entre eux lui assena des sales coups de crosse en lui disant « Les journalistes, on s’en fout ». En attendant l’ambulance, des policiers en civil lui « prodiguèrent quelques paroles d’apaisement ». Gatti porta plainte, s’en suivra probablement une ordonnance de non lieu.

Sous le Gatti journaliste, l’écrivain pointait le nez. Lassé des sempiternels procès de la correctionnelle, « un exercice de style dont on se lasse très vite », Gatti racontait : « Au début j’allais au Palais chercher de matière pour des billets quotidiens et puis je me suis mis à les inventer. J’écrivais des histoires pour Michaux, Boulez, Saby [ses grands amis de l’époque]. Au fil des jours tous les gens que je connaissais ont eu droit à leur procès ». C’est peut-être exagéré mais c’est attesté. Olivier Neveux et Catherine Brun ont ainsi retrouvé trace d’un faux procès présenté comme authentique d’un certain Bernard Saby « pèlerin professionnel »!

Espérons qu’un jour un second volume de ses écrits journalistiques paraîtra autour de ses voyages, nombreux et variés. Pour ne citer qu’une zone géographique, qui m'est chère, Gatti a consacré de nombreux articles à ses voyages en Sibérie. L’un d’eux publié dans l hebdomadaire Les lettres françaises le 21 novembre 1957 avait pour titre « Le théâtre yakoute renaît ». C’était sans doute la première fois qu’un journaliste français parlait de l’existence d’un théâtre yakoute et Gatti annonçait sa renaissance. Et de raconter ce théâtre en langue yakoute marqué par le chamanisme et les trois mondes : « dans l’air, les esprits du bien, sur terre les hommes et les esprits maîtres de la nature, sous terre les esprits du mal ». Gatti raconte la naissance d’un théâtre yakoute en langue yakoute autour d’un héros légendaire Niorgoun Bootour. Il avait effectué ce voyage avec Chris Marker, lequel aussitôt décida d’appeler son fils Niorgoun Bootour . C’est du moins ce qu’écrit Gatti. Cinquante ans après lui, allant voir en Yakoutie ce qu’il en était du théâtre yakoute, je ne pus que constater combien tout ce qu'avait écrit Gatti était vérifiable et durable.

Olivier Neveux, Armand Gatti Théâtre-Utopie, éditions Libertalia, 266p, 10€

Armand Gatti, Bas-relief pour un décapité, Editions Mars-A, 298p, 20€

Armand Gatti- Pierre Joffroy, La voix qui nous parle n’a pas besoin de visage, Chroniques et reportages (1946-1957), Gallimard, 362p, 22€

Site du centenaire Gatti énumérant toutes les manifestations et publications :armand-gatti.org