Agrandissement : Illustration 1

Souvent, lorsque les directeurs quittent un théâtre, généralement après neuf ans d’exercice dans le théâtre public, ils s’offrent un cadeau de départ : un livre commémoratif, tout à leur gloire directoriale il va sans dire, énumérant toutes ces années de façon rébarbative avec une bonne dose de d’autosatisfaction, sans la moindre distance critique, sans analyse, mais avec des bilans aux chiffres rêveurs.

Le très gros livre d’un relatif échec

Le livre ne se vendra pas ou peu, l’éditeur le sait, et pour que l’opération soit blanche, il demande au directeur un pré-achat d’un nombre respectable d’exemplaires, demande satisfaite et somme prélevée sur le budget du théâtre. L’ex-directeur offre des exemplaires au personnel, aux élus, à la terre entière. En tant que journaliste, il m’arrive d’en recevoir. Un jour de pluie, je les feuillette, c’est plein d’images, à la fin du feuilletage, ils tombent comme d’eux-mêmes dans la corbeille.

Bien sûr, il existe des exceptions qui contredisent tout ce que je viens de médire. Dans le théâtre privé, l’affaire est plus retorse. Les propriétaires des lieux contrôlent les directeurs des établissements quand il ne jouent les deux rôles. Les livres commémoratifs sont plus rares, d'autant qu’ils se font sur deniers propres.

Dépassant ces clivages, il y a le cas particulier de Frédéric Franck. Directeur du Théâtre de la Madeleine, il avait raconté cette histoire dans un livre luxueux, Grandes et petites histoires d’un théâtre parisien : la Madeleine (2002-2012), édité par une société dont il est le principal actionnaire, l’histoire d’un succès. Il revient avec un nouveau livre , encore plus luxueux que le précédent, et chez le même éditeur, Journal d’un théâtre parisien, L’Œuvre 2012-2016, l’histoire… d’un échec.

Ce livre d’un format tel qu’il n’entre dans aucune bibliothèque normalement constituée mais se pose idéalement sur les tables basses en verre des salons où l’on reçoit (et dont se délecte Yasmina Reza dans Art) est d’un poids conséquent, au propre comme au figuré. C’est un beau livre, comme on dit à l’approche des fêtes, mais c’est aussi un livre qu’il faut lire, et non seulement feuilleter, car son contenu est instructif : jamais on n’aura circulé dans les coulisses d’un théâtre privé avec autant de précisions.

De père en fils

Est-ce là l’œuvre d’un méga-mégalo racontant son parcours glorieux et sacrificiel à la tête de ce théâtre chargé d’histoire ? Nullement. C’est l’œuvre d’un homme exigeant vis à vis des autres mais d’abord de lui-même. Images et textes à l’appui, le livre de Frédéric Franck honore le théâtre dont il fut le propriétaire et les artistes qu’il y présenta. Et parlant de lui-même, il nous raconte et analyse l’histoire d’un échec. Le sien. Le cas est rare. L’échec de son parcours à la tête du Théâtre de l’Œuvre, un théâtre privé dont il avait fait l’acquisition. Il pensait rester dix ans ; trop endetté, il doit vendre son théâtre au bout de quatre saisons. Ce sont ces quatre ans qu’il raconte par le menu. C’est constamment passionnant.

Brocardé par la quasi-totalité de ses confrères du théâtre privé, regardé avec méfiance ou condescendance par les directeurs du théâtre public, Frédéric Franck est un homme à part. En marge des deux pans du théâtre, privé/public, il cherche une troisième voie. Il l’a cherchée quatre ans durant au Théâtre de l’Œuvre, il ne l’a pas trouvée, cela ne veut pas dire qu’elle n’existe pas, mais peut-être en a-t-il mal posé les termes, mal mesuré les enjeux. Jouant cartes sur table, il n’élude aucun détail, aucun compte, reproduit des échanges de mails (savoureux), des fac-similés de lettres. Il parle sans fard et avec des vrais chiffres de la gestion de son théâtre, ne tait pas ses erreurs, ses déceptions, les trahisons dont il a été victime. Au passage, il tance quelques personnes mais le plus souvent avec élégance. On vit quasiment au jour le jour ces quatre ans, le terme de « journal » utilisé dans le titre n’est pas usurpé.

Frédéric Franck est un rejeton du théâtre privé de qualité, ne lui parlez pas de théâtre de boulevard ou d’humoristes à micro hf face public, il a horreur de ça. Le nom de son père, Pierre Franck (mort en 2013), reste inséparable de celui du Théâtre Hébertot qu’il dirigea longtemps et où il signa des dizaines de mises en scène. Il codirigera par la suite le Théâtre de l’Œuvre avec Georges Herbert de 1960 à 1973, puis participera à une direction collégiale, celle du Théâtre de l’Atelier après le départ d’André Barsacq en 1976 avant d’en assurer seul la direction jusqu’en 1998 (ce sont les années où Michel Bouquet est là comme chez lui).

La résistance contre l’occupant

Le fiston Frédéric suit cette voie toute tracée, travaille avec son père sur des tournées puis, volant de ses propres ailes, fonde une société de production et de tournées. Enfin, s’enhardissant, il acquiert (avec d’autres) le Théâtre de la Madeleine et le dirige à sa façon, travaillant souvent avec des acteurs et des metteurs en scène issus du théâtre public. Neuf ans après, il vend. Puis jette son dévolu sur le Théâtre de l’Œuvre qu’il avait connu enfant quand son père le dirigeait. Un théâtre plus ancien que celui de la Madeleine et plus prestigieux au regard de l’Histoire du théâtre français (il reste associé au nom de Lugné-Poe, auquel le livre rend plusieurs fois hommage). Mais c’est aussi un petit théâtre . La salle compte 336 places qui ne sont pas toutes bonnes, cependant le rapport scène/salle crée une belle proximité. Son père tente de le dissuader d’acheter ce théâtre, jugeant sa jauge insuffisante.

Le fils passe outre, il pense que les accords avec le Théâtre Montansier à Versailles (qu’il codirige), les tournées, le succès et l’image de saisons théâtrales aux choix affirmés qu’il compte y imprimer, devraient suffire à maintenir le théâtre à flot, il pense surtout que l’art peut déplacer des montagnes. « J’ai tenté de mettre en place un théâtre résolument anti-commercial », écrit Frédéric Franck. Et ajoute : « Rentabiliser un théâtre ne m’intéresse pas. Ce qui me concerne davantage, c’est de rentabiliser un projet artistique qui trouve sa place dans un théâtre. » Il entend faire de son théâtre, non loin de la place Clichy à Paris, un lieu de « résistance » contre « l’occupant », à savoir « la bêtise et le mercantilisme », ou, autrement dit : le « théâtre privé n’est pas condamné par avance au désastre de la grossièreté et du racolage ». Il va le prouver.

Premier spectacle : La Dernière Bande de Beckett par Serge Merlin dans une mise en scène d’Alain Françon (lire ici). Dernier spectacle, quatre ans plus tard : La Dernière Bande avec Jacques Weber dans une mise en scène de Peter Stein (lire ici), cela s’appelle boucler la boucle. Comme d’autres, ces deux spectacles connurent un succès critique mais non public. En quatre saisons, seuls deux spectacles firent le plein : Le Voyage au bout de la nuit de Céline, des morceaux choisis joués par Jean-François Balmer, et Le Misanthrope de Molière transfiguré par Michel Fau.

Des textes et des acteurs, d’abord

Rejeton du théâtre privé, Franck aborde le théâtre par ses deux voies royales : les textes et les acteurs. Il a des désirs d’acteurs (il raconte comment il ne parviendra pas à convaincre Catherine Frot de venir jouer un Strindberg – ce qui aurait été passionnant –, elle préféra aller jouer une pièce de boulevard au Théâtre Antoine dont Laurent Ruquier est l’un des propriétaires). Il dresse une liste de pièces le plus souvent contemporaines qu’il aurait souhaité voir monter dans son théâtre. Mais il n’a pas de désir foudroyant de metteurs en scène, pas la moindre liste. Le metteur en scène vient après. Sauf si c’est lui le porteur du projet ; la discussion portera alors sur le choix des acteurs.

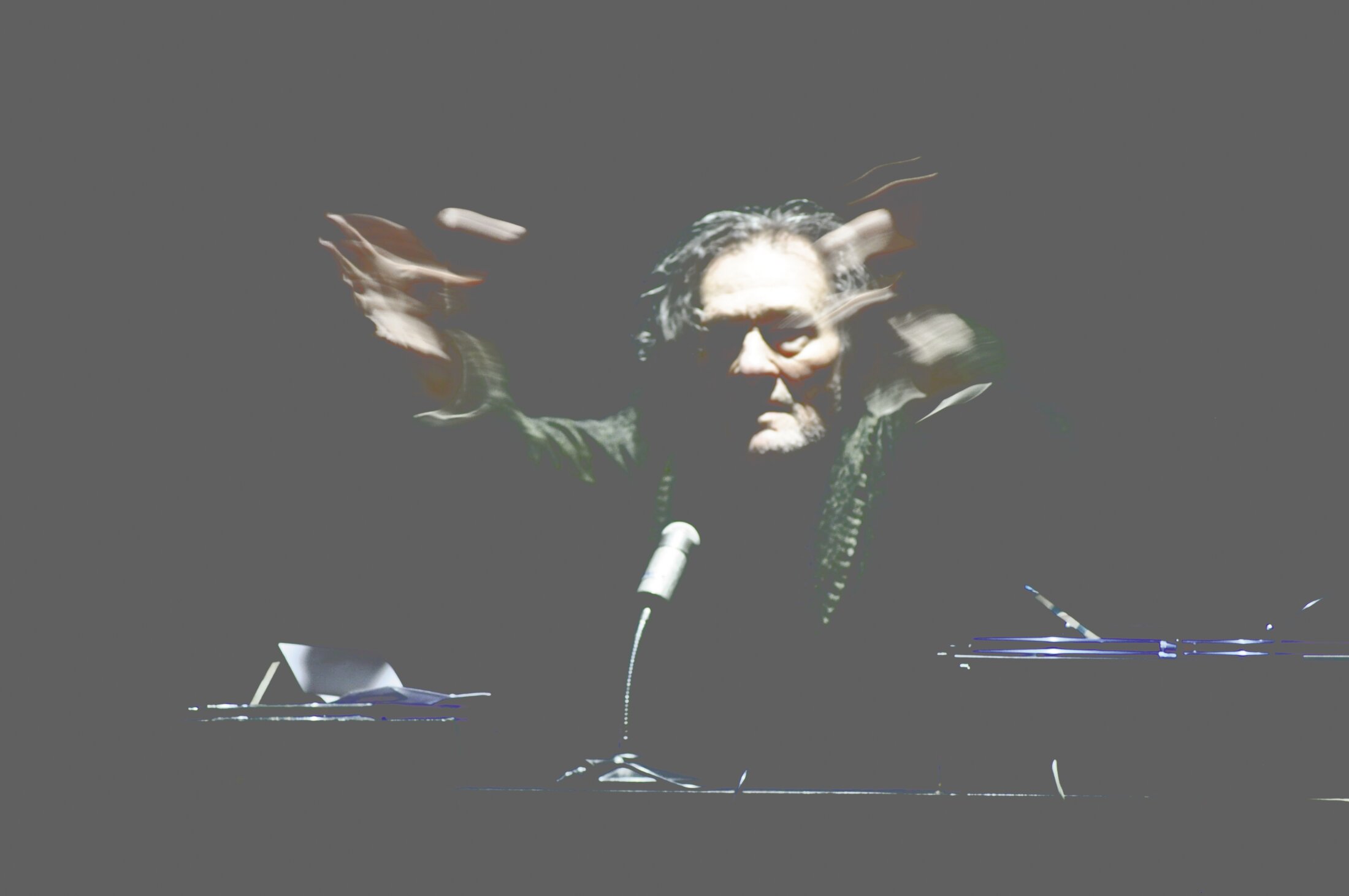

Agrandissement : Illustration 2

Frédéric Franck, à l’évidence, adore les acteurs mais il semble parfois faire preuve d’une certaine méconnaissance. Par exemple, avant d’engager l’actrice Nathalie Richard, à la carrière pourtant bien remplie, il avoue (il avoue tout dans ce livre) qu’il ne la connaissait pas. Une seule lecture suffira à le convaincre de l’engager même s’il juge « nul » son « potentiel commercial » (ce sont ses termes, et ils peuvent surprendre dans sa bouche) face à celui d’autres actrices qu’il est fier d’avoir eu à L’Œuvre comme Carole Bouquet, Ludmila Mikaël ou Valérie Bruni-Tedeschi. Ce qu’il aime chez Michel Fau (long entretien entre Franck et Fau au milieu du livre), artiste souvent programmé, c’est qu’il est à la fois acteur et metteur en scène. Toutefois, Frédéric Franck aime des acteurs atypiques ou à risque, comme Jean-Quentin Châtelain, Niels Arestup ou Denis Lavant, à l’affiche des ces quatre saisons.

En moyenne, en quatre ans, le théâtre aura connu des salles de 129 spectateurs, soit un taux de remplissage de 38 %. Insuffisant pour tenir longtemps même en profitant des avantages du fonds d’aide au théâtre privé, qui est de fait une forme de subvention allouée par le Ministère de la Culture, ou des coups de pouce de la fondation Jacques Toja. « Nous avons failli là où nous pensions vaincre », écrit Franck (cela sonne comme un alexandrin) et d’ajouter : « Et notre défaite est artistique. » La formule est jolie, mais courte.

Pourquoi le public n’est-il pas venu voir des spectacles encensés par la critique ? Qui sont les spectateurs qui viennent à L’Œuvre ? Est-ce le même public que celui du Théâtre des Abbesses, l’une des salles du Théâtre de la Ville, non loin de là ? Est-ce celui de la Comédie-Française ? ou encore celui du Théâtre de Paris, dans le même quartier ? Aucune enquête n’a été faite et il semble qu’il n’y ait eu aucune « politique du public » durant ces quatre ans pour le faire évoluer, le rajeunir. Frédéric Franck n’en parle pas. Pour les mêmes raisons, peut-être, qui lui font qualifier la Fête de la musique de « crachat sur ce qui reste de sensibilité musicale au sein du peuple ».

Lourdement endetté, Frédéric Franck a donc vendu le Théâtre de l’Œuvre, 2 700 000 euros à Vivendi, actionnaire majoritaire. Elégant comme à son habitude, Bolloré a acheté le théâtre sans même venir voir à quoi il ressemblait. Benoît Lavigne et François-Xavier Demaison, les nouveaux directeurs, affichent présentement une piécette de Florian Zeller avec le très vieux Robert Hirsh dans le rôle tics. Triste fin pour cet acteur qui fut l’un des plus grands monstre de notre théâtre, mauvais début pour les nouveaux proprios. Il est des échecs qui ont plus de panache que les formes les plus rouées du racolage.

Journal d’un théâtre parisien : L’Œuvre (2002-2016), éditions La voie lactée, distribué par la Librairie théâtrale, 304 pages, relié, 29,6x36,8 cm, 42€.