link.springer.com Traduction de "The Diagnosis of Autism: From Kanner to DSM-III to DSM-5 and Beyond"

S:I L'autisme en revue : 1980-2020 : 40 ans après le DSM-III Publié : 24 février 2021 - Journal of Autism and Developmental Disorders volume 51, pages 4253-4270 (2021)

Nicole E. Rosen, Catherine Lord & Fred R. Volkmar

Résumé

Dans cet article, nous examinons l'impact du DSM-III et de ses successeurs sur le domaine de l'autisme, tant en termes de travail clinique que de recherche. Nous résumons les événements qui ont conduit à l'inclusion de l'autisme comme " nouvelle " catégorie diagnostique officielle dans le DSM-III, les révisions ultérieures du DSM et l'impact de la reconnaissance officielle de l'autisme sur la recherche. Nous discutons de l'utilisation des approches catégorielles par rapport aux approches dimensionnelles et des tensions persistantes autour des vues larges ou étroites de l'autisme. Nous relevons également certains domaines de controverse actuelle et des orientations pour l'avenir.

Près de 80 ans se sont écoulés depuis la description classique de l'autisme infantile par Leo Kanner (1943). Il a fallu près de 40 ans pour que cette condition soit officiellement reconnue ; dans les années 1970, plusieurs sources de données ont démontré la validité du concept diagnostique, clarifié les premières perceptions erronées de l'autisme et illustré le besoin d'approches plus claires pour son diagnostic. Grâce à ces travaux, l'autisme a été inclus pour la première fois dans le DSM-III (APA 1980) et maintenu dans chaque édition ultérieure du manuel. Cela dit, la définition de l'autisme a en fait alterné au fil du temps entre des vues plus larges et plus étroites de la condition. Tout au long de cet examen, nous discuterons de l'évolution de l'autisme en tant que concept diagnostique et nous mettrons en évidence les domaines importants de travail sur l'autisme, notamment l'impact du sexe, de la culture, de la classe sociale, de la race/ethnicité, de l'âge et des capacités cognitives qui continuent à faire l'objet de recherches.

En entreprenant cette revue, nous sommes conscients que les termes ont évolué au fil du temps. Il n'est pas surprenant que le nom de l'affection décrite pour la première fois par Kanner ait changé au cours des dernières décennies. Lorsque nous nous référerons au concept en général, nous utiliserons le terme d'autisme, et lorsque nous nous référerons à des constructions diagnostiques particulières et antérieures, nous utiliserons des termes plus spécifiques tels que trouble du spectre autistique, autisme infantile et trouble autistique. La question des changements de terminologie se pose également en ce qui concerne le syndrome d'Asperger et le phénotype élargi de l'autisme ; en général, nous essaierons de séparer ces termes pour bien montrer qu'ils ne sont pas nécessairement synonymes.

L'autisme avant le DSM-III

Toute discussion sur le développement de l'autisme en tant que concept diagnostique commence inévitablement par les travaux de Leo Kanner et son observation marquante de 1943 (Kanner 1943). Kanner (1943) a décrit 11 enfants, 8 garçons et 3 filles, qui présentaient des "perturbations autistiques innées du contact affectif". Il a mis l'accent sur deux caractéristiques essentielles de cette affection : (1) l'autisme - ou de graves problèmes d'interaction sociale et de connexion dès le début de la vie, et (2) la résistance au changement / l'insistance sur la similitude. Ce dernier terme englobe également certains des mouvements stéréotypés inhabituels qu'il a observés, comme le balancement du corps et le battement des mains. Pour Kanner, ces mouvements semblaient être des moyens pour l'enfant de maintenir l'uniformité dans son monde. Le rapport de Kanner était, bien sûr, révolutionnaire, mais il est également important de noter que des descriptions encore plus anciennes d'enfants probablement autistes ont été faites dans les années 1800 dans une école de formation pour les handicapés intellectuels (Donvan et Zucker 2016) et dans les années 1700 avec certains rapports d'enfants sauvages (Candland 1995). Vraisemblablement, ces enfants sauvages avaient été abandonnés ou avaient fui leurs parents, ce dernier problème étant encore constaté par les familles d'enfants autistes aujourd'hui (Anderson et al. 2012).

Bien que suscitant beaucoup moins d'attention à l'époque, le rapport de Hans Asperger (Asperger 1944) sur des garçons présentant des difficultés sociales marquées, des intérêts inhabituellement circonscrits et de bonnes aptitudes verbales était également considérable. Bien que l'indépendance des observations de Kanner et d'Asperger fasse l'objet d'un débat, certains historiens suggérant que Kanner aurait eu connaissance des travaux d'Asperger avant de publier son rapport de 1943 (Silberman 2015), les deux hommes ont décrit des conceptualisations différentes de l'autisme qui ont contribué de manière unique à notre compréhension du trouble aujourd'hui. Contrairement à Kanner qui soulignait l'importance de l'autisme en tant que trouble du développement, Asperger décrivait des comportements qui ressemblaient davantage à un trouble de la personnalité et signalait que les pères de ses cas présentaient des problèmes similaires. D'une manière importante, le rapport d'Asperger a lancé ce qui a été un débat continu sur les limites de l'autisme, le "phénotype élargi de l'autisme" et les questions de neurodiversité (Ingersoll et Wainer 2014 ; Silverman 2015).

Le rapport de Kanner était remarquablement clair. Il a noté un grand nombre de caractéristiques que nous rencontrons encore dans notre travail avec les personnes autistes. Il s'agit notamment de l'écholalie, de l'inversion des pronoms et d'une prosodie inhabituelle.

Comme nous le verrons plus loin, la relation entre les problèmes de communication (définis de manière plus large que les seuls problèmes de langage) a été une considération importante au fil du temps, tout comme notre compréhension du principe d'"insistance sur la similitude" noté par Kanner en 1943.

Bien que nous lui soyons reconnaissants pour sa perspicacité clinique, le rapport de Kanner contenait également quelques fausses pistes potentielles pour les premières recherches. L'une des plus importantes était que son utilisation du mot "autisme" faisait immédiatement penser à une pensée égocentrique déficiente du type de celle relevée par Bleuler comme l'une des caractéristiques de la schizophrénie (Bleuler 1911). D'autres ont interprété les résultats de Kanner comme suggérant que l'autisme pourrait être la forme la plus précoce de cette maladie. En outre, comme nous le verrons plus loin, la suggestion de Kanner selon laquelle l'autisme n'était pas associé à d'autres troubles médicaux s'est avérée incorrecte (Rutter et Thapar 2014 ; Yuen et al. 2019).

Au cours des années 1970, d'importants développements dans le domaine du diagnostic psychiatrique en général et de l'autisme en particulier ont contribué à la décision d'inclure l'autisme comme catégorie de diagnostic officielle. Dans l'ensemble, il y avait une insatisfaction croissante à l'égard de l'état chaotique des choses qui avait prévalu avec les diagnostics psychiatriques dans les versions antérieures du manuel de l'APA. Les directives avaient été fortement théoriques, étaient peu utiles pour la recherche et avaient une applicabilité limitée, en particulier pour les enfants. Par exemple, dans le DSM-II (APA 1968), seule la catégorie de réaction schizophrénique infantile était disponible pour décrire les individus présentant une apparition précoce de graves perturbations du développement du type évoqué par Kanner dans son rapport de 1943. Cette situation a commencé à changer avec l'arrivée de l'approche des critères diagnostiques de recherche (RDC) de l'école de psychiatrie de la Washington University à Saint Louis (Spitzer et al. 1978 ; Woodruff et al. 1974). La prise de conscience de la nécessité de représenter l'éventail des difficultés rencontrées par les patients, en particulier les enfants, dans d'autres domaines tels que les problèmes de développement et les problèmes médicaux, a également été importante (Rutter et al. 1969).

En ce qui concerne l'autisme, plusieurs développements importants ont eu lieu dans la seconde moitié des années 1960 et au cours des années 1970 en ce qui concerne la définition et le diagnostic de l'autisme. Comme nous le verrons plus loin, Rimland (1964, 1968) a créé la première liste de contrôle pour évaluer les symptômes suggérant l'autisme. Plusieurs lignes de recherche ont convergé pour suggérer que l'autisme était un concept distinctif à part entière et non la première manifestation de la schizophrénie. C'est ainsi que Rutter (1978) a proposé une nouvelle définition de l'autisme qui incluait des capacités sociales et langagières retardées et déviantes par rapport au niveau de développement général, ainsi que des intérêts restreints et des comportements répétitifs, le tout se manifestant tôt dans la vie. Cette définition a eu une grande influence sur l'avènement du DSM-III. L'American National Society for Autistic Children (NSAC 1978) a également proposé une définition qui incluait des rythmes et des séquences de développement inhabituels (ce qui recoupait dans une certaine mesure la définition de Rutter), mais mettait également l'accent sur les hypo- et hyper-sensibilités à l'environnement. Bien qu'elles aient eu moins d'influence pour le DSM-III, les sensibilités sensorielles dans l'autisme sont reconnues depuis longtemps et sont maintenant, presque 40 ans plus tard, incluses dans le DSM-5 (voir la discussion suivante).

Plusieurs lignes de recherche ont été essentielles pour aider à établir la validité de l'autisme en tant que concept diagnostique dans le DSM-III. Tout d'abord, les études de la phénoménologie clinique de l'autisme, y compris l'âge d'apparition (pour l'autisme dans la petite enfance) et les antécédents familiaux de schizophrénie (peu fréquents dans l'autisme), par rapport à la schizophrénie infantile, ont clairement montré qu'il s'agissait de concepts distincts (Kolvin 1971, 1972 ; Rutter 1972). Ces concepts ont été encore différenciés par des recherches sur les différences de traitement qui ont suggéré que les enfants autistes semblaient mieux répondre aux approches pédagogiques structurées par rapport à l'approche psychothérapeutique non structurée utilisée dans le traitement de la schizophrénie dans les années 1950 et 1960 (Bartak et Rutter 1973). De plus, on a constaté que l'autisme était clairement un trouble cérébral étant donné son association fréquente avec l'épilepsie, souvent à l'adolescence (Volkmar et Nelson 1990). On a également découvert que l'autisme était fortement génétique, avec des taux de concordance plus élevés chez les paires de jumeaux monozygotes que chez les paires de jumeaux dizygotes du même sexe (Folstein et Rutter 1977) ; cette découverte a discrédité la théorie de l'autisme de la "mère réfrigérante" de Bettelheim (Bettelheim 1967) et a apporté un soutien à l'origine biologique de l'autisme. En 1971, cette revue s'est imposée comme la première consacrée spécifiquement à l'autisme, avec Leo Kanner comme rédacteur en chef. Le nom original de la revue comprenait également les mots "schizophrénie infantile" - un terme qui a été abandonné par la suite, car il est devenu de plus en plus clair que l'autisme était une maladie distincte à part entière (Schopler et al. 1979).

À la suite de ces considérations, il a été décidé d'inclure l'autisme ("autisme infantile"), pour la première fois, en tant que catégorie diagnostique officielle dans la troisième édition novatrice du Manuel diagnostique et statistique (DSM-III ; APA 1980).

L'autisme dans le DSM-III

L'autisme a été inclus dans le DSM-III (APA 1980) dans une toute nouvelle "classe" de conditions - les troubles envahissants du développement (TED). La définition fournie pour "l'autisme infantile" dans le DSM-III était fidèle au nom du trouble, mettant l'accent sur les caractéristiques des jeunes enfants. Les critères décrivaient un manque généralisé de réactivité sociale, conformément à la première description de Kanner. Cependant, il était également clair que les personnes autistes évoluaient avec le temps et ne continuaient pas toujours à présenter cette forme infantile plus "classique" du trouble ; c'est pourquoi un terme diagnostique supplémentaire, "autisme infantile résiduel", a été inclus pour les cas qui répondaient autrefois aux critères mais ne les remplissaient plus. Une autre catégorie de diagnostic, et son équivalent résiduel, a également été incluse pour décrire les enfants qui présentaient un début d'autisme après une période substantielle de développement normal. Il est probable que cela reflète une prise de conscience de la petite poignée d'enfants dans des échantillons comme celui de Kolvin (1971) qui ont développé l'autisme après l'âge de 3 ans. Elle recoupait involontairement le concept beaucoup plus ancien de Heller (1908). Enfin, comme dans toutes les catégories du DSM-III, un concept "sous-seuil" (TED atypique) a été inclus pour les cas où les critères stricts d'un TED spécifique n'étaient pas remplis, mais où il semblait préférable d'inclure le cas dans la classe. Ce groupe présentait ses propres complexités, compte tenu des travaux antérieurs sur des concepts tels que le développement atypique de la personnalité et ce qui allait, avec le temps, être considéré comme le phénotype élargi de l'autisme (Ingersoll et Wainer 2014).

Au moment où l'autisme a été inclus pour la première fois dans le DSM, plusieurs lignes de recherche avaient connu une expansion importante, ce qui a conduit à considérer l'autisme comme l'un des meilleurs exemples de "trouble" en pédopsychiatrie. Par exemple, contrairement à de nombreux troubles de l'enfant, l'autisme n'était pas facilement confondu avec les extrêmes de la "normalité" (Rutter et Garmezy 1983). Au moment où l'autisme a été reconnu dans le DSM-III, il semblait être un trouble rare avec un taux de 3 sur 10 000 enfants dans l'une des premières études (Treffert 1970), et estimé comme un peu plus élevé mais toujours rare, 7 sur 10 000 enfants, en 1999 (Fombonne 1999). Une différence marquée entre les sexes a également été observée, les garçons étant beaucoup plus susceptibles (3 à 5 fois) d'être atteints de cette condition (Fombonne 1999). Les premières études sur l'évolution et les résultats de l'autisme tendaient à dresser un tableau plutôt sombre, avec relativement peu de personnes atteignant l'autonomie et l'indépendance à l'âge adulte (Howlin 1997). Néanmoins, les cliniciens ont reconnu que les participants aux premières études avaient généralement été diagnostiqués plus tard et n'avaient pas eu accès à des interventions plus récentes et vraisemblablement plus efficaces, de sorte qu'il y avait généralement plus d'espoir pour l'avenir.

Malgré l'avantage majeur que présentait le DSM-III en offrant une reconnaissance officielle de l'autisme infantile, ses problèmes sont rapidement apparus. La définition elle-même était monothétique (c'est-à-dire que tous les critères doivent être remplis), ce qui pouvait rendre les critères moins flexibles. L'absence d'orientation développementale du diagnostic était problématique, les problèmes des adultes autistes n'étant pas représentés de manière adéquate par le terme "résiduel". La raison d'être de la catégorie des troubles envahissants du développement apparus pendant l'enfance (COPDD) n'était pas clairement formulée, et le terme "troubles envahissants du développement" lui-même était encombrant. La relation entre le vaste groupe de cas de TED atypiques (Towbin 1997) et l'autisme défini de manière plus stricte a suscité beaucoup d'intérêt, un intérêt qui n'a cessé de croître à mesure que les complexités génétiques de l'autisme ont commencé à apparaître (Rutter et Thapar 2014 ; Yuen et al. 2019). Malgré ces limites, il ne faut pas sous-estimer l'impact de la reconnaissance de l'autisme (ou de l'" autisme infantile ", comme on l'appelait en fait) dans le DSM-III. En 1979, avant que l'autisme n'apparaisse comme une catégorie du DSM, une recherche sur Medline a révélé qu'il existait environ 128 articles sur le sujet. En 1985, il y en avait 335 et en 2015, 885 articles de recherche avaient été publiés. Cette augmentation spectaculaire de l'intérêt pour la recherche n'est pas sans rappeler l'impact du DSM-III et son influence sur le domaine.

Du DSM-III au DSM-IV

Bien que la reconnaissance explicite de l'autisme en tant que trouble dans le DSM-III ait constitué une avancée majeure, des problèmes sont rapidement apparus, comme indiqué précédemment. Plusieurs changements importants ont donc été envisagés lors de la révision du DSM en 1987, le DSM-III-R (APA 1987). Un changement conceptuel important dans le DSM-III-R a été le passage de l'"autisme infantile" au "trouble autistique" comme nom de l'affection. Ce changement reflétait la prise de conscience de la nécessité d'une approche plus souple et axée sur le développement, qui serait utile pour tous les âges et tous les niveaux de développement (Siegel et al. 1988 ; Waterhouse et al. 1993). A bien des égards, cette approche reflétait les recommandations de Lorna Wing en faveur d'une vision plus large du concept de diagnostic (Wing 1993).

Dans le DSM-III-R, un nouvel ensemble synthétique de 16 critères détaillés a été fourni. Les critères étaient organisés selon ce qui était devenu les trois principaux domaines de dysfonctionnement standard observés dans l'autisme, à savoir (1) les déficiences qualitatives dans l'interaction sociale réciproque, (2) les déficiences dans la communication, et (3) les intérêts restreints/la résistance au changement et les mouvements répétitifs. Dans l'approche du DSM-III-R, un diagnostic de trouble autistique exigeait un total d'au moins huit critères positifs, deux du domaine social et au moins un de chacune des deux autres catégories de difficultés.

Un essai sur le terrain a été mené pour aider à clarifier les règles de cotation (Spitzer et Siegel 1990). Cependant, cet essai sur le terrain a été compliqué par le fait que le groupe de comparaison était composé d'enfants souffrant de troubles du comportement, ce qui n'est généralement pas considéré comme une comparaison appropriée pour l'autisme. Étant donné que le DSM-III-R a été créé pour tenir compte des changements et du niveau de développement, ainsi que pour offrir une plus grande flexibilité clinique (Volkmar et al. 1992b), la catégorie " résiduelle " ou " sous-seuil " a été étiquetée trouble envahissant du développement non spécifié (TED-NS), sans qu'aucune autre condition ne soit incluse dans la classe des TED (Towbin 1997). Cependant, les recherches ont rapidement commencé à suggérer que le concept de TED avait peut-être été trop élargi (Factor 1989 ; Hertzig et al. 1990 ; Volkmar et al. 1992a).

La 10ème édition de la Classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé (CIM-10 ; Organisation mondiale de la santé 1992a) a adopté une approche globale assez différente avec deux guides de diagnostic - l'un pour le travail clinique (Organisation mondiale de la santé 1992b) et l'autre pour la recherche (Organisation mondiale de la santé 1993). Dans la CIM-10, il a été décidé de reconnaître explicitement d'autres troubles, notamment le syndrome d'Asperger, le syndrome de Rett et le trouble désintégratif de l'enfance (Volkmar et al. 2014). La possibilité de divergences entre les points de vue américains (DSM) et internationaux (CIM-10) menaçait de compliquer les comparaisons de recherches entre pays et les collaborations internationales sur des questions telles que la génétique et l'épidémiologie, où l'accord sur les normes de diagnostic est particulièrement important. Ces questions ont été sérieusement prises en considération et des révisions majeures ont été entreprises pour élaborer la quatrième édition du DSM (DSM-IV ; APA 1994).

Le processus de rédaction du DSM-IV a été plus élaboré que pour les versions précédentes du DSM. Il comprenait une série de groupes de travail axés sur une série de sujets, une série d'analyses documentaires et de réanalyses de données, et finalement un essai sur le terrain réalisé conjointement avec le groupe de travail sur la CIM-10 (Volkmar et al. 1994). Diverses questions ont été abordées dès le début. Plusieurs des réanalyses de données commandées ont suggéré que, par rapport aux projets de critères de la CIM-10, l'approche du DSM-III-R était trop large. L'inclusion de nouvelles catégories dans la CIM-10, notamment le syndrome d'Asperger, a été controversée. Un grand nombre d'approches plutôt disparates du diagnostic de ce trouble avaient vu le jour et il n'y avait pas de consensus clair sur les meilleures approches du diagnostic (Ghaziuddin et al. 1992 ; Gillberg et Gillberg 1989 ; Klin et al. 1995 ; Szatmari et al. 1986). Un autre problème était que la définition de recherche de la CIM-10 était plus détaillée que ce que l'on pouvait souhaiter pour le travail clinique habituel, et que les définitions cliniques étaient quelque peu vagues ; ainsi, la question a été soulevée de savoir si un compromis pouvait être atteint dans le DSM-IV avec un bon équilibre entre la considération clinique et la recherche.

Pour le DSM-IV, un essai sur le terrain (Volkmar et al. 1994) avait pour but d'aborder au moins certaines de ces questions. Cet effort important, qui a duré un an, était d'envergure internationale, avec près de 1 000 cas (tous présentant une pathologie susceptible d'inclure l'autisme dans son diagnostic différentiel) et un certain nombre d'évaluateurs et de sites cliniques. Des informations historiques et contemporaines étaient généralement disponibles pour les examinateurs qui ont fourni des évaluations détaillées de divers critères de diagnostic potentiels.

Les résultats des essais sur le terrain ont suggéré que le DSM-III-R était trop large par rapport aux autres systèmes. Si les projets de définitions de recherche plutôt détaillés de la CIM-10 ont bien fonctionné, il est apparu qu'ils pouvaient être simplifiés et rendus compatibles avec les projets de critères du DSM-IV. Il convient également de noter que l'accord entre les cliniciens moins expérimentés s'est amélioré en utilisant le projet de critères du DSM-IV par rapport au DSM-III-R. En outre, les analyses factorielles ont produit plusieurs modèles potentiels, y compris le groupe traditionnel à trois facteurs, un groupe à deux facteurs (social/communication et comportements restreints) et un groupe à cinq facteurs (social, communication, intérêts restreints, maniérismes stéréotypés et adhésion à la routine). Compte tenu de la structure de la CIM-10, il a été décidé de continuer à utiliser le modèle traditionnel à trois catégories du DSM-IV avec un ensemble final de critères moins nombreux et moins détaillés.

En outre, l'inclusion d'un diagnostic distinct du syndrome d'Asperger a été étayée par les résultats d'un ensemble de 50 participants présentant des cas déjà bien documentés de syndrome d'Asperger, qui se sont révélés différents des participants atteints d'autisme et des participants atteints de TED-NS. Le syndrome d'Asperger a fait l'objet d'une controverse particulière et des modifications ont été apportées aux critères de diagnostic au cours du processus de production finale, au-delà de ce qui a été décidé par le comité officiel du DSM-IV.

Approches catégorielles du DSM-5 et de la CIM-11

Valeur des sous-catégories par rapport aux dimensions

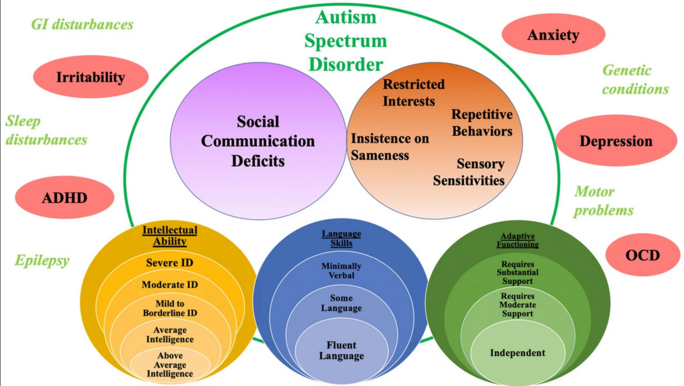

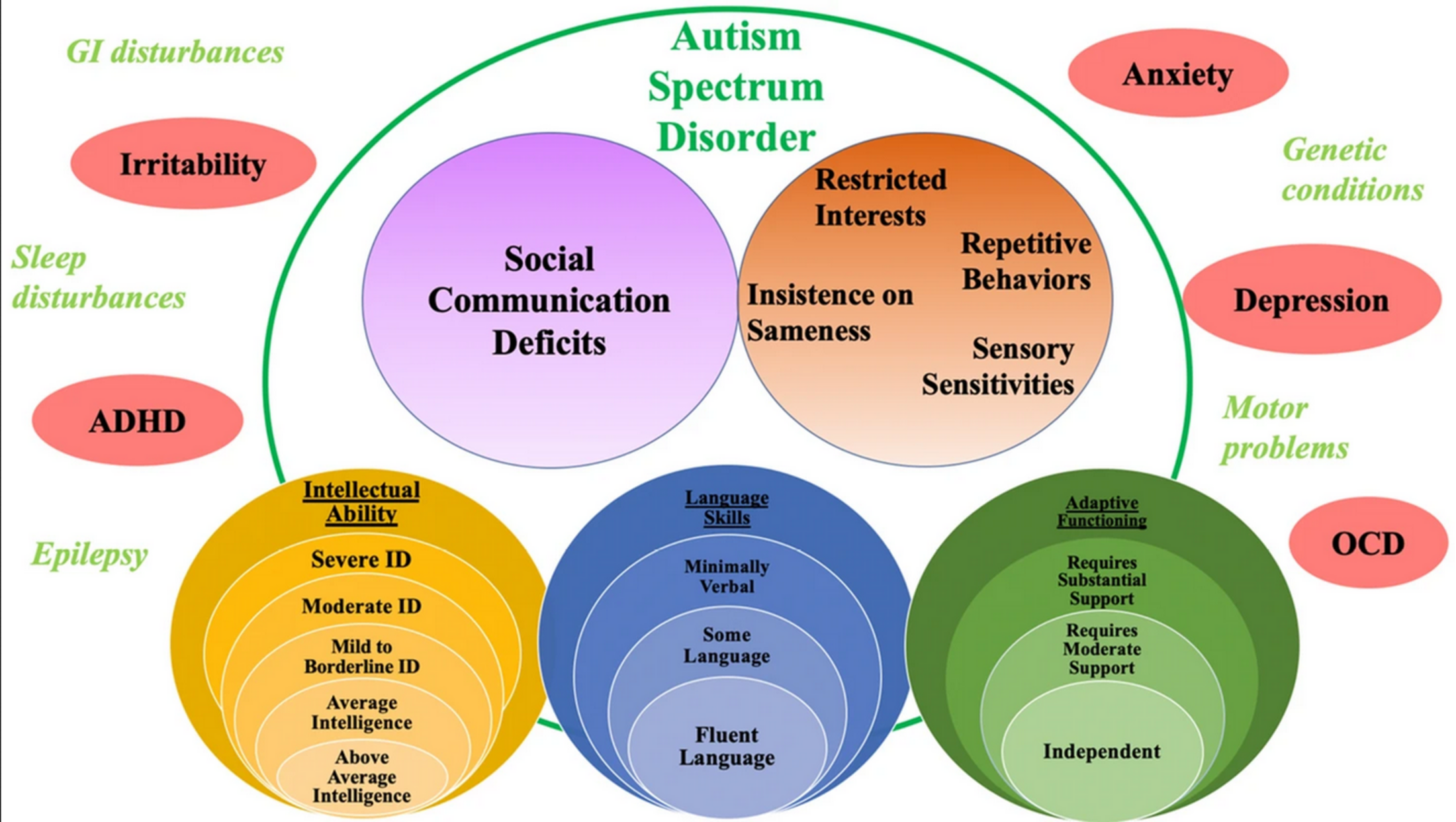

S'appuyant sur le DSM-IV et des décennies de recherche, le DSM-5 (APA 2013) marque un changement important dans la conceptualisation de l'autisme, passant d'un système de diagnostic multi-catégoriel à un diagnostic unique basé sur des dimensions multiples. Ce changement fait suite à une histoire de tentatives largement infructueuses de catégoriser l'hétérogénéité de l'autisme en sous-catégories définies empiriquement (Charman et al. 2011 ; Georgiades et al. 2013 ; Ingram et al. 2008). Les sous-catégories diagnostiques du DSM-IV (trouble autistique, syndrome d'Asperger, trouble envahissant du développement non spécifié (TED-NS), syndrome de Rett et trouble désintégratif de l'enfance) étaient situées dans la classification des troubles envahissants du développement (TED). Le passage à la consolidation au sein du DSM-5 a été motivé par les résultats de multiples études qui ont montré (1) la variabilité du nombre et de la gravité des symptômes des TSA au sein des sous-groupes diagnostiques et entre eux, avec des profils de symptômes de base similaires (Fernell et al. 2010 ; Macintosh et Dissanayake 2004 ; Ozonoff et al. 2000 ; Snow et Lecavalier 2011) ; (2) faible pouvoir prédictif des sous-catégories sur les résultats ultérieurs (Szatmari et al. 2003, 2009) ; (3) faible clarté diagnostique entraînant une fiabilité limitée dans l'attribution des diagnostics des sous-catégories (Lord et al. 2000, 2012a ; Walker et al. 2004) ; et (4) restrictions sur le droit au traitement et la protection en fonction des sous-types. L'élimination des sous-catégories a été controversée pour diverses raisons, notamment les préoccupations relatives à la suppression d'une partie importante de l'identité et de la communauté d'une personne, spécifiquement liée au syndrome d'Asperger, ainsi que les préoccupations relatives à la perte de services du fait qu'une personne ne répond plus aux critères de diagnostic plus stricts. Cependant, les preuves de l'existence de sous-catégories au sein des TSA sont toujours très faibles (Miller et Ozonoff 1997, 2000). En outre, le passage de plusieurs sous-catégories à une seule dimension a permis d'améliorer la spécificité du diagnostic et d'obtenir une bonne sensibilité diagnostique, plus de 90 % des enfants atteints de TED répondant aux critères de TSA du DSM-5 (Huerta et al. 2012 ; Mandy et al. 2012), et le reste étant probablement pris en compte par le nouveau diagnostic de trouble de la communication sociale.

Le DSM-5 et la CIM-11 (Organisation mondiale de la santé, 2018) utilisent tous deux les TSA comme classification unitaire des principaux symptômes, bien que les systèmes diffèrent dans leur approche de la description des différences au sein d'un groupe. Afin de tenir compte des variations individuelles, le DSM-5 fournit, parallèlement au diagnostic de TSA, des niveaux de gravité du domaine des symptômes de base fondés sur le niveau de soutien nécessaire au fonctionnement individuel, en plus des spécificateurs qui offrent des descriptions des déficiences courantes non liées aux TSA (c'est-à-dire les déficiences intellectuelles, les déficiences linguistiques, les conditions médicales et psychiatriques, etc.) ). Il convient de noter que, bien que le concept de fonctionnalité par le biais de niveaux de gravité soit important, la validité de la mesure de la gravité est discutable (Lord et al. 2012a, 2018).

Bien que la CIM-11 ait également adopté les TSA comme terme générique, elle a conservé un système multi-catégoriel pour différencier les individus le long du spectre avec des niveaux variables d'histoire (c'est-à-dire de régression) et de capacités intellectuelles et linguistiques. La CIM-11 contient huit sous-catégories de diagnostics de TSA, chacune décrivant un profil de déficits de TSA similaires accompagnés de combinaisons variables de déficiences intellectuelles et linguistiques. Comme le DSM-5, la CIM-11 fournit également des spécificateurs pour les troubles médicaux et psychiatriques cooccurrents non liés aux TSA.

Utilisation de principes plutôt que d'exemples

Les critères du DSM-IV et de la CIM-10 comprenaient des exemples, issus de plusieurs niveaux d'analyse, qui décrivaient des comportements spécifiques, tels que le plaisir partagé, les qualités générales et les contextes importants (par exemple, l'interaction avec les pairs), à travers lesquels les déficits des TSA pouvaient être observés de manière fiable (Mahjouri et Lord 2012). Reconnaissant la myriade de présentations comportementales chez les personnes atteintes de TSA de différents niveaux de développement, le DSM-5 et la CIM-11 ont introduit des principes généraux à la place d'exemples spécifiques pour mieux définir les sous-domaines de symptômes. Les nouveaux principes, chacun accompagné d'une liste non exhaustive d'exemples similaires, présentent des déficits dans chaque sous-domaine qui sont applicables à toutes les tranches d'âge et à tous les niveaux de développement, offrant ainsi une plus grande sensibilité et spécificité systématiques. Il convient toutefois de noter que, bien que conceptualisés à partir d'observations cliniques, les critères du DSM-5 et de la CIM-11 inclus dans chaque domaine ne sont pas des aspects définis de manière empirique (Lord et Jones 2012).

Modèle de symptômes à trois domaines versus à deux domaines

L'évolution du DSM-IV et de la CIM-10 vers le DSM-5 et la CIM-11 a également entraîné une restructuration du modèle de symptômes à trois domaines en un modèle de symptômes à deux domaines, en combinant les catégories de symptômes de communication et de symptômes sociaux en un seul domaine social-communication. Le domaine des intérêts/comportements restreints et répétitifs (RRB) a été maintenu comme distinct. Ce changement a été motivé par (1) un certain nombre de résultats d'analyse factorielle soutenant un seul facteur social-communication (Gotham et al. 2007 ; Robertson et al. 1999) ; (2) la nature quelque peu arbitraire de la catégorisation de comportements spécifiques comme sociaux ou communicatifs étant donné le chevauchement important (Gotham et al. 2007) ; et (3) le manque de spécificité diagnostique des déficits structurels du langage (c.-à-d. en vocabulaire et en grammaire) dans les TSA (Bishop et Norbury 2002 ; Baird et al. 2008). Les exemples de comportements de l'ancien domaine de la communication ont été largement intégrés aux principes des domaines de symptômes élargis du DSM-5 et de la CIM-11, de sorte que les troubles de l'initiation et de la poursuite de la conversation et du jeu imaginatif, ainsi que le langage stéréotypé, ont été réaffectés aux domaines de la communication sociale et des RRB, respectivement. La structure factorielle actualisée de la symptomatologie, comparée au modèle précédent à trois domaines, a permis d'accroître la sensibilité avec une réduction minimale de la spécificité (Frazier et al. 2012).

Fausse dichotomie entre les approches catégorielles et dimensionnelles

Nombreux sont ceux qui soutiennent que les approches catégorielles et dimensionnelles sont fluides, de sorte que les dimensions peuvent devenir des catégories en définissant des seuils, et que les catégories peuvent devenir des dimensions en combinant des constructions pour permettre des caractéristiques fondamentales communes accompagnées de variations, comme on le voit dans la transition du DSM-IV au DSM-5 (voir Fig. 1 ; Pickles et Angold 2003 ; Lord et Jones 2012). En fin de compte, il peut être utile de conceptualiser les TSA comme une condition diagnostique unique composée de diverses catégories de symptômes qui peuvent être évalués en termes de gravité dimensionnelle (Pickles et Angold 2003), où nous choisissons de mettre l'accent sur la dimensionnalité à certaines fins (par exemple, la recherche et la compréhension des mécanismes) et sur la catégorie à d'autres (par exemple, les questions pratiques liées à l'attribution ou à la planification des services).

figure 1 - Chevauchement entre les catégories et les dimensions pour les principaux symptômes des TSA et les spécificateurs de symptômes non liés aux TSA

Agrandissement : Illustration 4

Approches dimensionnelles

Historique des approches dimensionnelles

Les approches dimensionnelles du diagnostic et de la classification de l'autisme remontent à plusieurs décennies. Des années avant que l'autisme ne soit officiellement reconnu dans le DSM-III comme un trouble distinct de la schizophrénie, les chercheurs ont tenté de quantifier les profils de symptômes des personnes présentant les schémas de comportement inhabituels décrits par Leo Kanner. Au fur et à mesure que la recherche et la pratique clinique dans ce domaine se sont développées, les mesures diagnostiques conçues pour saisir les symptômes se sont également développées. Il est remarquable que, près de 60 ans après l'introduction des premiers outils de diagnostic de l'autisme, les pratiques actuelles, qui constituent la norme, conservent en grande partie les éléments des versions antérieures.

L'une des premières mesures largement diffusées pour évaluer l'autisme était la Diagnostic Checklist for Behavior-Disturbed Children [liste de contrôle diagnostique pour les enfants présentant des troubles du comportement] (formulaires E-1 et E-2 ; Rimland 1964, 1971). Bien que la liste de contrôle diagnostique de Rimland soit largement ancrée dans la conceptualisation de Kanner et du DSM-II de l'autisme comme une forme de schizophrénie infantile, l'accent qu'elle met sur l'évaluation des principaux symptômes de l'autisme reste un élément fondamental de la pratique standard aujourd'hui (Corsello 2013). S'appuyant sur la mesure fondatrice de Rimland, le Behavior Rating Instrument for Autistic and Atypical Children (BRIAAC ; Ruttenberg et al. 1966) a été introduit et a constitué la première tentative d'identification de l'autisme basée sur l'observation directe du comportement par un clinicien (Corsello 2013). L'utilisation des notes de cas du clinicien pour éclairer les décisions diagnostiques, plutôt que de se fier exclusivement aux rapports des parents, a amélioré la précision des diagnostics et fait progresser le domaine de l'évaluation fondée sur le comportement (Corsello 2013 ; Parks 1983). Le Brief Observation System [Système d'observation brève] (BOS ; Freeman et al. 1978) a été introduit pour affiner les mesures basées sur le comportement, en mettant l'accent sur la standardisation de l'environnement et du comportement de l'enfant pendant une évaluation diagnostique (Lord et Corsello 2005). Plus tard, en reconnaissance de la variabilité phénotypique de l'autisme, la Childhood Autism Rating Scale (CARS ; Schopler et al. 1980, 2010), une mesure standardisée d'observation directe, a été développée pour permettre aux cliniciens d'incorporer des évaluations de la fréquence, de l'intensité, de la durée et de l'atypicité du comportement d'un enfant dans leurs évaluations. Bien que les instruments décrits fassent état d'une fiabilité inter-évaluateurs adéquate, leur validité discriminante pour différencier les diagnostics varie largement en fonction des participants à l'étude et du groupe de comparaison choisi (Cohen et al. 1978 ; Lord et al. 1989 ; Parks 1983 ; Volkmar et al. 1988 ; Wenar et al. 1986).

Actuellement, l'Autism Diagnostic Observational Schedule, Second Edition (ADOS-2 ; Lord et al. 2012b) et la Social Responsiveness Scale, Second Edition (SRS-2 ; Constantino et Gruber 2012) sont parmi les mesures dimensionnelles les plus utilisées pour quantifier la sévérité de l'autisme avec une indépendance relative par rapport aux caractéristiques des participants telles que le QI (Gotham et al. 2009). Les scores de sévérité calibrés (CSS) de l'ADOS-2 et les T-scores du SRS-2 ont été des outils utiles pour mesurer le degré de déficience de la communication sociale et les schémas de comportement répétitif (Kim et al. 2018 ; Wiggins et al. 2019). Des mesures dimensionnelles comme celles-ci peuvent fournir des informations sur les profils phénotypiques de l'autisme, tant en ce qui concerne les symptômes de l'autisme que les symptômes non liés à l'autisme, ce qui peut contribuer à améliorer la conception du traitement et le suivi des symptômes dans le temps (Gotham et al. 2009 ; Kim et al. 2018).

Approche dimensionnelle des principaux symptômes des TSA et DSM-5

L'approche dimensionnelle du DSM-5 rend compte de l'homogénéité des symptômes fondamentaux des TSA dans le but d'obtenir une spécificité relativement élevée, tout en permettant une hétérogénéité dans la quantité et la qualité de ces symptômes. Par exemple, bien que les personnes doivent satisfaire à deux des quatre grands principes du domaine des RRB pour recevoir un diagnostic de TSA, elles peuvent varier quant au nombre de principes satisfaits (2-4) et à la qualité ou à la gravité de ces déficiences. Cette flexibilité a été améliorée par l'ajout, dans le DSM-5, de réponses/intérêts sensoriels inhabituels en tant que principe du domaine RRBs, soutenu par des recherches sur sa prévalence dans les TSA (Billstedt et al. 2007) et son utilité pour différencier les TSA d'autres troubles (Wiggins et al. 2009). Ce nouveau principe fournit une description supplémentaire des symptômes grâce à laquelle les personnes peuvent satisfaire aux critères diagnostiques.

La quantification de divers types de symptômes à l'aide d'instruments normalisés comme l'ADOS et le SRS a également permis aux chercheurs d'identifier des modèles de développement et de prédire les résultats. Les analyses longitudinales ont permis d'identifier divers schémas, dont par exemple une relation inverse entre la quantité de RRB à l'âge de 2 ans et les capacités de langage à l'âge de 9 ans (Anderson et al. 2007). En outre, les informations qualitatives sur les symptômes, facilitées par l'inclusion des niveaux de gravité des domaines, peuvent fournir des informations supplémentaires sur le degré de soutien nécessaire dans les domaines de déficit identifiés. Une approche dimensionnelle de la classification des symptômes fondamentaux permet de créer des profils phénotypiques pour des individus d'âges et de niveaux de développement différents, de saisir la variation individuelle à travers le spectre et, en fin de compte, de faciliter les conceptualisations cliniques et la planification du traitement.

Reconnaissant les schémas hétérogènes de développement des symptômes des TSA, le DSM-5 et la CIM-11 ont intégré une perspective développementale dans les critères d'âge d'apparition. Le DSM-5 et la CIM-11 ont remplacé les critères du DSM-IV et de la CIM-10 exigeant l'apparition des symptômes avant l'âge de 3 ans par un critère moins restrictif d'apparition des symptômes au début de la période de développement, tout en précisant que certains symptômes peuvent ne se manifester pleinement que plus tard dans la vie, lorsque les exigences sociales dépassent les capacités. En conséquence, le DSM-5 et la CIM-11 permettent à un individu de répondre aux critères de symptômes dans chaque domaine, actuellement ou par le passé. Ces changements reflètent la nature développementale des TSA, de sorte que les symptômes peuvent ne se manifester chez certains individus qu'à l'adolescence ou à l'âge adulte, chez d'autres vers l'âge de 2 ou 3 ans, et chez d'autres encore après une période de développement typique suivie d'une régression ou d'un plateau (inclus dans la CIM-11 comme spécificateur de diagnostic) dans le développement des compétences.

L'approche développementale de l'apparition des symptômes résout également la distinction ambiguë entre la reconnaissance et l'apparition des symptômes. L'âge auquel les aidants reconnaissent les symptômes est souvent différent de l'âge auquel les professionnels diagnostiquent les TSA, qui sont tous deux souvent différents de l'âge auquel les symptômes peuvent effectivement apparaître (Lord et Jones 2012). Des rapports rétrospectifs révèlent que le temps écoulé entre la reconnaissance et le diagnostic fausse souvent le souvenir qu'a l'aidant de l'âge de l'apparition initiale des symptômes (Hus et al. 2011), ce qui obscurcit l'exactitude de la déclaration de l'apparition des symptômes dans les éditions précédentes du DSM et de la CIM. Dans l'ensemble, en reconnaissance de l'hétérogénéité du profil, de l'apparition et de l'expression des symptômes des TSA, le DSM-5 et la CIM-11 ont adopté une perspective développementale afin de mieux cerner les personnes atteintes du trouble tout en reconnaissant leur variabilité.

Inclusion de spécificateurs de symptômes non liés aux TSA

Le DSM-5 et la CIM-11 rendent compte de l'hétérogénéité des profils phénotypiques des personnes atteintes de TSA en reconnaissant les spécificateurs de symptômes non liés aux TSA de manière similaire,

mais différente. Notamment, les spécificateurs du DSM-5 sont utilisés pour qualifier les diagnostics de TSA, tandis que les spécificateurs de la CIM-11 sont utilisés pour définir les sous-types de TSA et pour qualifier les diagnostics de TSA. L'inclusion des mêmes spécificateurs dans le DSM-5 et la CIM-11, y compris la déficience intellectuelle, les déficits du langage et les troubles psychologiques et médicaux concomitants, améliore la spécificité diagnostique des TSA, fournit des informations cliniques plus fructueuses pour guider la conception du traitement et permet l'identification de sous-groupes au sein des TSA afin d'éclairer les trajectoires de développement.

Fonctionnement cognitif

Il a été démontré que les capacités cognitives des personnes atteintes de TSA varient grandement, allant d'une déficience intellectuelle grave à une intelligence supérieure, et que les personnes se situant dans ces extrêmes diffèrent en termes de résultats (Gillberg 1991 ; Lord et al. 2006 ; Sheinkopf et Siegel 1998) et de gravité des symptômes des TSA (Lord et al. 2006 ; Sheinkopf et Siegel 1998). La relation entre le QI et la gravité des symptômes dans la plupart des mesures d'observation et des déclarations des parents est généralement élevée (Gotham et al. 2007 ; Hus et al. 2007). Plus précisément, les personnes atteintes de TSA ayant un faible QI non verbal, par rapport à celles ayant des capacités cognitives plus élevées, présentent des comportements répétitifs accrus (Gabriels et al. 2005) et de plus grandes difficultés de communication sociale (Lord et Jones 2012). Bien que la relation entre le QI et la gravité des symptômes ne soit pas surprenante étant donné que les personnes ayant de faibles capacités cognitives possèdent probablement moins de stratégies pour compenser les déficits spécifiques aux TSA (Lord et Jones 2012), il est important de tenir compte de ces associations lorsqu'on démêle les effets des TSA et du QI sur les profils phénotypiques. Ainsi, en plus de l'évaluation de la déficience intellectuelle concomitante, le degré et la qualité de la déficience intellectuelle (par exemple, les écarts verbaux par rapport aux écarts non verbaux, les différences entre les QI de 20 et 50 ou entre 80 et 110) doivent être pris en compte lors de la caractérisation de la présentation des TSA.

Troubles du langage

Les troubles du langage ne sont ni spécifiques ni universels aux TSA (Baird et al. 2008 ; Grzadzinski et al. 2013 ; Hartley et Sikora 2010), bien que de nombreux enfants avec TSA présentent des retards et/ou des déficits dans ce domaine (Boucher 2012 ; Matson et Neal 2010 ; Solomon et al. 2011). Les modèles de développement du langage dans les TSA sont également variables, de sorte que de nombreux enfants présentant des retards de langage au cours de la petite enfance deviennent des locuteurs courants au cours de leur scolarité (Smith et al. 2007), tandis que d'autres enfants n'acquièrent jamais de langage expressif (Boucher 2012). La capacité linguistique a également été liée aux résultats, de sorte que les personnes ayant des capacités verbales minimales présentent souvent des symptômes de TSA plus graves (Lord et Jones 2012) et une plus grande déficience intellectuelle (Luyster et al. 2008). Les résultats neurobiologiques confirment l'importance du profilage du langage dans les TSA. Les analyses structurelles du cerveau révèlent des anomalies similaires dans les principales régions du cerveau liées au langage chez les personnes atteintes de TSA et de troubles du langage concomitants et chez les personnes atteintes de troubles spécifiques du langage sans TSA, alors que les personnes atteintes de TSA sans troubles du langage ne présentent pas ce profil (De Fossé et al. 2004 ; Grzadzinski et al. 2013). L'une des intentions en retirant le retard de langage sévère comme exemple de déficit de communication dans l'autisme était de souligner que le retard de langage et l'autisme ne sont pas identiques et d'encourager les cliniciens à reconnaître quand un enfant ou un adulte présente les deux conditions. Ainsi, bien que les troubles du langage ne soient pas inclus dans les critères diagnostiques de l'autisme du DSM-5, ils sont conservés comme spécificateur, ainsi que comme diagnostic entièrement distinct, et devraient être évalués étant donné leur influence sur les profils phénotypiques des TSA.

Troubles psychologiques et médicaux associés

Les troubles psychiatriques et médicaux associés sont fréquents chez les personnes atteintes de TSA. Selon les estimations, 63 à 78 % des personnes atteintes de TSA présentent au moins un trouble psychiatrique associé (Simonoff et al. 2008 ; Strang et al. 2012), et environ 10 à 77 % présentent au moins un trouble médical associé (Muskens et al. 2017 ; Betancur 2011). Les troubles psychiatriques associés les plus courants sont les troubles anxieux, le trouble du déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH), les troubles dépressifs et les troubles de provocation oppositionnelle et de conduite (Simonoff et al. 2008), tandis que les troubles médicaux associés les plus courants sont les problèmes gastro-intestinaux, les troubles du sommeil et les crises d'épilepsie (Muskens et al. 2017). Les critères du DSM-5 et de la CIM-11 soutiennent l'inclusion de spécificateurs pour indiquer la présence de diagnostics psychiatriques et médicaux associés, car l'interaction entre les TSA et les troubles associés influence les présentations cliniques, les trajectoires de développement, la planification du traitement et les résultats. Par exemple, les personnes atteintes d'un TSA et d'un TDAH associé, par rapport aux personnes atteintes d'un TSA seul, présentent généralement des symptômes d'autisme plus graves, particulièrement dans le domaine social, une augmentation des comportements d'internalisation et d'externalisation (Sprenger et al. 2013) et davantage de comportements répétitifs (Gabriels et al. 2005). Comparativement aux personnes atteintes d'un TSA seul, les personnes atteintes d'un TSA et d'une anxiété associée présentent également des symptômes d'autisme plus graves, en plus de présenter des déficiences plus importantes dans le fonctionnement psychosocial en général (Bellini 2004 ; Tantam 2000). La dépression associée aux TSA, en particulier chez les personnes ayant un faible QI, a été associée à une augmentation des RRB (Ghaziuddin et al. 2002). Les problèmes de fonctionnement exécutif (Corbett et al. 2009) et de régulation des émotions (Mazefsky et al. 2013) sont également de plus en plus pris en compte, bien qu'ils ne soient pas encore inclus comme spécificateurs dans les systèmes de diagnostic officiels. Enfin, la présence de troubles gastro-intestinaux, de crises et de problèmes de sommeil concomitants chez les personnes atteintes de TSA a été associée à des symptômes comportementaux plus graves (Aldinger et al. 2015). Ces résultats suggèrent que la présence de troubles psychiatriques et médicaux associés peut être liée à une déficience accrue au-delà des déficits fondamentaux des TSA chez les personnes atteintes de TSA, et que l'influence de ces troubles doit être prise en compte dans l'évaluation et le traitement.

Sous-dimensions des symptômes de base des TSA

Comme les critères de diagnostic des TSA ont été élargis pour tenir compte de l'hétérogénéité de la quantité et de la qualité des symptômes principaux et des symptômes connexes (APA 2013), les chercheurs ont tenté d'identifier des sous-dimensions dans les domaines des symptômes principaux de la communication sociale et des RRB pour améliorer le phénotypage. À l'aide d'éléments tirés de l'ADOS-2, de l'Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R ; Rutter et al. 2003) et du SRS-2, Zheng et al. (2020) ont établi un modèle à quatre facteurs substantiels dans le domaine de la communication sociale, qui peut rendre compte de la variabilité individuelle des symptômes. Le premier facteur, " compétences de base en communication sociale ", comprenait des items mesurant la communication non verbale, l'attention conjointe, l'expression émotionnelle et la reconnaissance des émotions. La sous-dimension " aptitudes de base à la communication sociale " est également soutenue par Bishop et al. (2007), qui ont identifié ce facteur en comparant des enfants atteints de TSA à des enfants ayant reçu un diagnostic autre que celui de TSA. Le deuxième facteur du modèle à quatre facteurs de Zheng et al. est la " qualité des interactions ", qui comprend des éléments liés à la qualité des conversations, des initiations et des réponses. Le troisième facteur, "interaction avec les pairs et modification du comportement", comprenait des items mesurant la qualité des interactions avec les pairs et la mesure dans laquelle les individus modifient leurs comportements pour interagir de manière appropriée avec leurs pairs. Le dernier facteur, "initiation sociale et affiliation", comprenait des items concernant le jeu, l'affiliation et l'initiation à l'interaction sociale avec les pairs (Zheng et al. 2020).

Les analyses factorielles d'instruments de diagnostic largement utilisés ont également permis de dégager des sous-dimensions dans le domaine des RRB. De multiples études (Bishop et al. 2006, 2013 ; Cuccaro et al. 2003) ont identifié deux facteurs qui pourraient représenter des phénotypes uniques de RRBs chez les personnes atteintes de TSA : (1) " comportements sensori-moteurs répétitifs " et (2) " insistance sur la similitude ". Le facteur 1 comprend les maniérismes moteurs, les comportements de recherche sensorielle, l'utilisation répétitive d'objets et, plus généralement, les comportements d'autostimulation (Cuccaro et al. 2003 ; Bishop et al. 2006). Bien que le nombre et l'intensité de ces comportements soient utiles sur le plan diagnostique pour distinguer les TSA des autres troubles (Kim et Lord 2010), le nombre, la sévérité et la persistance de ces comportements au cours du développement peuvent être importants pour identifier des sous-groupes au sein des TSA (Bishop et al. 2006). Le facteur 2 englobe les comportements liés aux impulsions, aux rituels et à la résistance au changement (Cuccaro et al. 2003 ; Bishop et al. 2006). Les comportements du facteur 2 ont tendance à se développer plus tard que ceux du facteur 1 et il a été démontré qu'ils sont stables dans le temps chez les personnes atteintes de TSA (Bishop et al. 2006).

Il est intéressant de noter que le facteur " comportements sensori-moteurs répétitifs " a été associé négativement au QI et à l'âge, tandis que le facteur " insistance sur la similitude " n'a montré aucune relation ou une relation légèrement positive avec le QI et l'âge (Bishop et al. 2006 ; Richler et al. 2010). Ainsi, bien que ces facteurs soient significativement corrélés, leurs relations différentes avec d'autres caractéristiques, notamment le QI et l'âge (Bishop et al. 2006 ; Kim et Lord 2010), ainsi que leurs trajectoires différentes au cours du développement (Richler et al. 2010), peuvent suggérer qu'ils représentent des constructions distinctes (Bishop et al. 2013). Bien qu'une troisième sous-dimension potentielle au sein des RRB, " intérêts restreints ", ait émergé dans certaines études (Lam et al. 2008), englobant des intérêts restreints et des préoccupations inhabituelles, les items de ce facteur ont plus souvent été intégrés aux deux facteurs décrits précédemment (Bishop et al. 2006). De plus, un domaine de recherche relativement nouveau propose que l'inflexibilité comportementale

(c.-à-d. des modèles de comportement rigide qui contrastent avec la nécessité de s'adapter à des environnements changeants) peut englober et mesurer plusieurs des RRB observés dans les TSA, et peut donc représenter une sous-dimension au sein des symptômes fondamentaux des TSA (Boyd et al. 2012 ; Lecavalier et al. 2020).

Controverses

Critiques du DSM-5

Des inquiétudes concernant le DSM-5 et son impact ont commencé à apparaître avant même sa publication. Certaines de ces préoccupations étaient de nature plus générale et concernaient l'ensemble du processus de rédaction du DSM-5 (Frances 2013), tandis que d'autres étaient plus spécifiquement centrées sur les développements relatifs à l'autisme (Greenberg 2013). Des inquiétudes ont été soulevées quant à la décision de baser l'ensemble du processus de révision au siège de l'APA plutôt que dans des établissements universitaires, à la confiance excessive, selon certains, dans les données collectées précédemment à l'aide d'instruments de diagnostic structurés, et à ce qui a semblé être un processus trop secret pour certains. Tout en célébrant certains aspects du nouveau système, en particulier le changement de nom tant attendu en faveur du trouble du spectre de l'autisme, une inquiétude croissante s'est développée quant au fait que, malgré les meilleures intentions, les nouveaux critères ont abouti à un concept plus étroit que celui de l'autisme du DSM-III-R.

Ce scepticisme a été alimenté par des études préliminaires évaluant les premières versions des critères du DSM-5 qui étaient différentes de la version finale publiée. La première étude utilisant les premières ébauches de critères (Mattila et al. 2011) a suggéré que les nouveaux critères pourraient être moins applicables aux cas ayant plus de capacités cognitives, y compris ceux présentant le syndrome d'Asperger. Cette étude a été rapidement suivie par une étude de McPartland et de ses collègues (McPartland et al. 2012) qui ont rapporté les résultats d'une réanalyse des données des cas de l'essai sur le terrain du DSM-IV et ont signalé une réduction spectaculaire des taux de diagnostic non seulement dans les cas ayant reçu un diagnostic clinique d'autisme, mais en particulier dans ceux qui avaient déjà reçu un diagnostic d'Asperger et de TED-NS. Près de 80 % des membres de ces deux derniers groupes semblaient susceptibles de perdre leur étiquette diagnostique et donc leur admissibilité potentielle à des services (McPartland et al. 2012). Si ces études soulignent la nécessité d'évaluer les taux de diagnostic dans les nouvelles éditions du DSM, il est important de noter que les données citées précédemment ayant été recueillies à l'aide des critères du DSM-IV, les études n'incluaient pas les options disponibles dans la version finalisée du DSM-5 et ne sont donc pas réellement comparables.

Une autre appréhension est apparue lorsque les études portant sur les tout-petits et les jeunes enfants ont fait état d'une crainte que le resserrement du concept ne restreigne potentiellement l'accès aux services et ne modifie la nature du concept de diagnostic (Matson et al. 2012). Des études méta-analytiques ultérieures (Kulage et al. 2014 ; Smith et al. 2015), toujours basées sur des ensembles de données collectées précédemment et fondées sur les critères du DSM-IV, ont généralement confirmé ces inquiétudes, bien que les études qui incluaient des ensembles de données plus larges et plus riches (par exemple, des données d'items du SRS, de l'ADOS ou de l'ADI qui n'étaient pas limitées aux critères des anciennes listes de contrôle du DSM) ne l'aient pas fait (Foley-Nicpon et al. 2017 ; Huerta et al. 2012 ; Kim et al. 2014). Compte tenu des preuves d'un chevauchement très important entre les diagnostics du DSM-5 et du DSM-IV, le groupe de travail sur le DSM-5 avait précédemment adopté une disposition permettant aux cas présentant des diagnostics DSM-IV " bien établis " de bénéficier d'un " droit acquis " dans le DSM-5, afin d'éviter que les patients n'aient à demander immédiatement de nouvelles évaluations s'ils avaient déjà reçu un diagnostic d'Asperger ou de PDD-NOS. Cependant, cela a soulevé quelques inquiétudes (Galligan et al. 2013 ; Ohan et al. 2015).

Le syndrome d'Asperger et le spectre élargi de l'autisme

Le syndrome d'Asperger et le spectre élargi de l'autisme ont leur propre histoire, intéressante et complexe, et dans une certaine mesure, interdépendante. À certains égards, le rapport original d'Asperger (Asperger 1944) contrastait avec l'article antérieur de Kanner (1943). Les cas décrits par Asperger, tous des garçons présentant des difficultés sociales marquées (d'où le même mot d'autisme), ont quelque peu présagé la prise de conscience, au cours des dernières décennies, du "phénotype élargi de l'autisme" (Ingersoll et Wainer 2014). Cette prise de conscience a également reflété la prise de conscience, également croissante, de la complexité de la génétique de l'autisme (Rutter et Thapar 2014 ; Yuen et al. 2019). Cependant, jusqu'à l'examen par Wing de l'article original d'Asperger (Wing 1981), l'autisme était relativement peu connu (moins de 100 études ont été publiées sur le sujet après l'article d'Asperger et avant la description clinique de Wing en 1993). Wing elle-même considérait que ce trouble faisait clairement partie du spectre de l'autisme (Wing 1981) et son article est devenu la source d'inspiration de ce qui ne peut être décrit que comme une pléthore de points de vue diagnostiques différents sur ce concept (Volkmar et al. 2014), avec pas moins de 5 approches distinctes du syndrome d'Asperger (voir Wing 1993 pour une discussion plus approfondie).

En outre, il est apparu clairement que les différences persistantes entre les lieux de diagnostic du trouble avaient perduré malgré la tentative du DSM-IV de fournir une vision cohérente et unifiée du concept (Lord et al. 2012a).

En effet, une importante méta-analyse de plus de 50 études réalisée après l'élimination du concept dans le DSM-5 a révélé une différence marquée dans les profils de QI des personnes présentant le syndrome d'Asperger par rapport aux personnes présentant un autisme (Chiang et al. 2014). Cependant, la question n'est pas de savoir si l'on peut trouver des différences entre les personnes recrutées comme ayant le syndrome d'Asperger et celles qui ne l'ont pas, mais plutôt la fiabilité, la signification et la validité de ces différences entre les lieux et les systèmes. Il ne fait aucun doute que certaines personnes autistes sont très différentes des autres ; la question est de savoir si un terme particulier, tel que le syndrome d'Asperger, les TED-NS ou le trouble de la communication sociale, est utile pour décrire de manière fiable ces différences (Foley-Nicpon et al. 2017). Les chercheurs utilisent aussi couramment le terme "phénotype élargi de l'autisme" pour décrire un éventail encore plus large de comportements s'étendant à partir de l'autisme et plus importants dans les familles d'enfants autistes que dans les groupes de comparaison, mais il n'a pas non plus encore été défini d'une manière qui a atteint les manuels de diagnostic.

Sexe

Il existe des différences entre les sexes dans les profils diagnostiques des TSA, bien qu'il y ait beaucoup plus de chevauchement que de séparation. Les études épidémiologiques indiquent que les TSA sont plus fréquents chez les hommes que chez les femmes, l'étude Global Burden of Disease de 2010 ayant révélé un ratio de 4:1 (Brugha et al. 2016 ; Loomes et al. 2017). Ce rapport varie selon les études de 2:1 à 5:1, en grande partie en raison des différences de détermination, les estimations provenant d'échantillons communautaires à l'échelle de la population étant légèrement inférieures aux estimations provenant de l'examen des dossiers administratifs (Brugha et al. 2018). Des rapports de masculinité plus faibles ont également été constatés chez les personnes identifiées dans la communauté présentant une déficience intellectuelle modérée à profonde (Brugha et al. 2016). Nonobstant les preuves biologiques suggérant une majorité masculine dans les TSA, similaire à d'autres troubles du développement tels que le TDAH (Willcutt 2012), il y a encore des raisons de soupçonner que les femmes sont manquées ou retardées dans le diagnostic plus souvent que les hommes. Une étude britannique basée sur la population a révélé que les filles présentant des profils de symptômes similaires à ceux des garçons étaient moins susceptibles de recevoir un diagnostic de TSA (Russell et al. 2011).

Cette incohérence entre les sexes peut refléter (1) une sensibilité disparate des mesures diagnostiques qui ont été principalement normalisées à l'aide d'échantillons à prédominance masculine, notamment en ce qui concerne les degrés de sévérité plus faibles des comportements répétitifs (Charman et al. 2017 ; Frazier et Hardan 2017) et peut-être des symptômes sensoriels (Øien et al. 2017, 2018) ; (2) des facteurs socioculturels qui peuvent influencer de manière différentielle l'application des critères diagnostiques (Goldman 2013 ; Kreiser et White 2014) ; (3) des différences qualitatives subtiles dans les présentations des symptômes centraux de l'autisme chez les filles ; et/ou (4) des facteurs de protection plus importants chez les filles qui peuvent leur permettre de " camoufler " leurs difficultés autistiques pour éviter d'être détectées à un niveau de symptôme particulier (Bargiela et al. 2016 ; Constantino et Charman 2016 ; Lai et Szatmari 2020), bien que la validité (Fombonne 2020) et la spécificité du genre (Frazier et Hardan 2017) du concept de " camouflage " aient été contestées. Bien que nous ayons généralement supposé que les critères/méthodes de diagnostic sont neutres en termes de genre (Volkmar et al. sous presse), nous devons être vigilants sur cette question. Pour ces raisons, les mesures diagnostiques doivent continuer à mettre fortement l'accent sur la nécessité d'interpréter les comportements dans un contexte particulier (y compris les attentes culturelles en matière de genre et les éventuelles différences sexuelles d'origine biologique) et de recueillir des antécédents développementaux détaillés pour compléter les observations standardisées lors de l'établissement des diagnostics.

Culture

Le contexte culturel est une considération cruciale dans le processus de diagnostic, tant pour évaluer avec précision les TSA que pour comprendre les implications d'un diagnostic (Freeth et al. 2014). Bien que des instruments normalisés permettent de poser des diagnostics fiables de TSA dans différents pays (Marlow et al. 2019) et diverses populations (Harrison et al. 2017), les cliniciens doivent effectuer des évaluations et interpréter les résultats dans le cadre culturel des personnes qu'ils évaluent. Dans certaines cultures asiatiques, par exemple, le fait de pointer l'index pour exprimer un intérêt n'est pas une attitude courante et, par conséquent, l'absence de cette compétence lors d'une évaluation de l'autisme peut ne pas être codée par un clinicien comme un symptôme comportemental commun aux TSA (Zhang et al. 2006). De plus, en Afrique du Sud, par exemple, on apprend à certains enfants à éviter de jouer avec des amphibiens et des reptiles par mesure de sécurité. Ainsi, lorsqu'ils administrent l'ADOS en afrikaans ou d'autres versions de l'ADOS à des enfants qui ne sont pas à l'aise de jouer avec des grenouilles (ce qui se produit dans de nombreux endroits), les cliniciens peuvent choisir d'utiliser une voiture-jouet à la place de la grenouille-jouet pendant la " tâche d'imitation fonctionnelle et symbolique " en guise d'adaptation culturellement sensible (Smith et al. 2017).

De même, comme le notent Freeth et al. (2014), des questions telles que la régulation du contact visuel et les différences linguistiques entre les cultures pourraient avoir un impact sur les évaluations habituelles adaptées à l'Occident. Par exemple, dans une étude portant sur des familles hispanophones aux États-Unis (Vanegas et al. 2016), des problèmes potentiels ont été notés en ce qui concerne la sensibilité et la spécificité des instruments de diagnostic lorsque les parents et les enfants sont confrontés à une discordance linguistique, ce qui fait que les parents hispanophones sous-déclarent les troubles de la communication chez leurs enfants anglophones. Des problèmes relatifs à l'utilisation d'instruments de dépistage dans diverses cultures et dans plusieurs pays ont également été notés (Dai et al. 2020 ; Havdahl et al. 2017 ; Khowaja et al. 2015 ; Kimple et al. 2014 ; Rea et al. 2019 ; Surén et al. 2019 ; Windham et al. 2014) et, avec les considérations relatives à l'évaluation, soulignent l'importance de l'interprétation des comportements par le clinicien dans le contexte de ce qui serait socialement approprié par rapport à la culture.

Le contexte culturel dans lequel une personne reçoit un diagnostic de TSA est également important, car il peut favoriser l'acceptation et l'accès aux services (ce qui est courant aux États-Unis), ou être associé à une stigmatisation pour la personne et la famille dans son ensemble. Dans certaines cultures africaines, par exemple, les personnes atteintes de TSA et leurs familles sont stigmatisées en raison de la croyance selon laquelle les TSA résultent de la sorcellerie (Gona et al. 2015). En outre, parmi les cultures qui stigmatisent les handicaps de manière plus générale, un diagnostic de TSA dans la famille peut également avoir un impact négatif sur les perspectives de mariage des frères et sœurs et sur l'avenir de la famille étant donné la probabilité de responsabilité génétique (Divan et al. 2012). Dans l'ensemble de l'Asie de l'Est, du Moyen-Orient et des sociétés occidentales, une étude récente suggère un fort impact négatif de la stigmatisation des TSA sur certains aidants, qui tentent de cacher leur situation (parfois aussi celle de l'enfant atteint de TSA) pour éviter d'être rejetés par la communauté (Papadopoulos et al. 2019). Dans l'ensemble, bien que peu de variations dans la prévalence des TSA entre les cultures aient été signalées (Elsabbagh et al. 2012), les études ci-dessus soulignent l'importance de naviguer dans le processus de diagnostic à travers une optique culturelle.

Classe sociale

Les recherches suggèrent que l'identification des TSA, plutôt que la prévalence réelle, diffère selon la classe sociale (Elsabbagh et al. 2012). Les États-Unis font état d'une tendance constante à l'augmentation de la prévalence des TSA dans les familles de statut socioéconomique (SSE) élevé (Baio et al. 2018 ; Durkin et al. 2010, 2017 ; Maenner et al. 2020 ; Pedersen et al. 2012), tandis que les pays européens font état d'une prévalence accrue dans les familles de SSE inférieur (Delobel-Ayoub et al. 2015 ; Emerson 2012 ; Rai et al. 2012). L'avantage socio-économique des États-Unis est probablement attribuable à un meilleur accès aux services et à une éducation parentale plus élevée, tandis que les résultats européens résultent probablement de leur accès universel aux soins de santé et de leur absence de barrières économiques (Durkin et al. 2017), ainsi que d'éventuelles différences de classe sociale dans la nécessité d'un diagnostic formel afin d'obtenir un soutien financier ou social supplémentaire (qui n'est généralement pas disponible aux États-Unis). Aux États-Unis, les estimations de la prévalence régionale des TSA diffèrent également en fonction du statut socioéconomique, l'Utah (16 % de pauvreté) affichant une prévalence des TSA environ quatre fois plus importante que l'estimation en Alabama (23 % de pauvreté ; Mahjouri et Lord 2012). Si l'augmentation des taux de prévalence des TSA au cours des deux dernières décennies est largement similaire en termes absolus entre les classes sociales, les différences de prévalence entre les classes, probablement attribuables à l'identification plutôt qu'à de véritables différences de prévalence, sont largement restées inchangées (Durkin et al. 2017).

Race/ethnicité

Bien que la prévalence des TSA ne diffère probablement pas entre les groupes raciaux et ethniques (Fombonne 2003 ; Maenner et al. 2020), l'âge moyen du diagnostic continue de différencier ces groupes. Aux États-Unis, les enfants afro-américains, hispaniques et asiatiques sont plus susceptibles de recevoir un diagnostic à un âge plus avancé que les enfants caucasiens (Maenner et al. 2020 ; Mandell et al. 2009 ; Palmer et al. 2010). Ce retard de diagnostic parmi les minorités ethniques est également évident dans certains pays européens (Begeer et al. 2009) et asiatiques (Davidovitch et al. 2013), bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement ce schéma. Notamment, les enfants afro-américains aux États-Unis connaissent des retards de diagnostic malgré les préoccupations précoces des parents, les études faisant état d'un délai moyen de 42,3 mois entre les premières préoccupations exprimées par un parent concernant le développement de son enfant et l'âge du diagnostic de l'enfant (Constantino et al. 2020).

Les retards dans le diagnostic des TSA chez les enfants issus de minorités aux États-Unis découlent également du grand nombre d'enfants issus de minorités, par rapport aux enfants de race blanche, qui reçoivent des diagnostics non liés aux TSA (TDAH, trouble des conduites ou trouble de l'adaptation) avant de recevoir un diagnostic officiel de TSA (Magaña et al. 2013 ; Mandell et al. 2007, 2009). De plus, parmi les enfants américains atteints de TED selon le DSM-IV, le diagnostic spécifique de TED attribué diffère selon l'appartenance raciale/ethnique,

de sorte que les enfants ayant reçu un diagnostic d'Asperger étaient significativement plus susceptibles d'être caucasiens, ainsi que significativement moins susceptibles d'être hispaniques, que les enfants ayant reçu un autre diagnostic de TED (Rosenberg et al. 2009). Enfin, si le pourcentage d'enfants ayant reçu un diagnostic de TSA et de déficience intellectuelle est plus élevé chez les enfants afro-américains et hispaniques que chez les enfants caucasiens aux États-Unis, les enfants afro-américains et hispaniques sont néanmoins diagnostiqués à un âge plus tardif en moyenne que les enfants caucasiens (Maenner et al. 2020). Les diagnostics plus tardifs chez les jeunes des minorités entraînent souvent des retards dans les services d'intervention (Tek et Landa 2012), ce qui souligne la nécessité de fournir un meilleur accès aux services de diagnostic précoce aux communautés minoritaires.

L'autisme dans les pays en développement

Alors qu'une récente étude sur le fardeau mondial a indiqué que 95 % de tous les jeunes enfants présentant des troubles du développement vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire (Olusanya et al. 2018), la majorité d'entre eux ne sont pas diagnostiqués (Sun et al. 2019). En outre, relativement peu de recherches proviennent de ces pays, ce qui entraîne leur sous-représentation dans la littérature plus large sur les TSA (Franz et al. 2017). Les faibles taux de diagnostic dans les pays pauvres découlent probablement du manque d'infrastructures dédiées à l'aide aux personnes atteintes de TSA (Minhas et al. 2015 ; Tekola et al. 2016), de la difficulté à obtenir des références pour rencontrer le nombre limité de spécialistes (de Vries 2016 ; Elsabbagh et al. 2012), et des faibles niveaux d'alphabétisation des parents qui limitent leur capacité à comprendre le trouble et à localiser les services (de Vries 2016 ; Samadi et McConkey 2011). Les familles sont souvent contraintes de gérer seules la prise en charge d'une personne atteinte de TSA, ce qui implique souvent de solliciter l'aide de la famille élargie et des membres de la communauté (Divan et al. 2012). Parmi les familles chanceuses qui trouvent un centre d'évaluation disponible et approprié, les enfants cibles peuvent être amenés à la clinique par des adultes non parents, ce qui limite la qualité et la quantité d'informations pertinentes sur le développement qui peuvent être partagées avec le spécialiste. Ainsi, compte tenu des nombreux obstacles à l'évaluation, les enfants qui reçoivent finalement un diagnostic de TSA sont souvent ceux qui présentent les déficiences les plus importantes et des profils phénotypiques complexes (Kommu et al. 2017).

Conclusions

Dans l'ensemble, il existe de nombreux thèmes récurrents dans les diverses approches et systèmes de diagnostic qui ont été utilisés pour traiter l'autisme au cours des 80 dernières années environ, depuis que Leo Kanner a décrit les 11 premiers enfants. Beaucoup de choses restent similaires aux premières descriptions astucieuses de Kanner, bien que nous ayons maintenant une meilleure compréhension de l'importance et de la fréquence des troubles associés, ainsi que de l'ampleur et de la nature développementale des caractéristiques principales des déficits de communication sociale et des comportements répétitifs/restrictifs/sensoriels. Des défis restent à relever, notamment comment mieux comprendre les différences entre les sexes et les genres, comment appliquer ce que nous savons dans différents pays, cultures et populations, comment apprendre de ces différences, comment utiliser au mieux ce que nous savons sur les dimensions qui ont un impact significatif sur les vies, et comment adapter ce qui est clairement des dimensions pour qu'elles s'intègrent dans un monde bureaucratique et parfois politique qui appelle des catégories. Un autre facteur qui changera clairement au fur et à mesure que les nouvelles versions du DSM et de la CIM seront créées sera certainement une plus grande inclusion des "voix autistiques" et des contributions des personnes autistes et de leurs familles. Nous en savons plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais nous avons encore beaucoup à apprendre et à améliorer.

Journal of Autism and Developmental Disorders - Célébration des 40 ans du DSM-III

Éditorial d'un numéro spécial du "Journal of Autism and Developmental Disorders" 40 ans après l'introduction de l'autisme dans le DSM III.

Adultes avec autisme : Changements dans la compréhension depuis le DSM-III

Patricia Howlin fait une revue de ce qui a changé dans la conception de l'autisme à l'âge adulte depuis 40 ans. Elle analyse si une guérison est possible, quels sont les facteurs permettant une évolution, comment les services doivent être améliorés.