Je reviens sur un sujet déjà abordé.

Au départ, il s'agit d'un décret du 27 décembre 2018 simplifiant les démarches à la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) pour obtenir une AEEH (allocation d'éducation de l'enfant handicapé) et son complément. Les décisions des MDPH doivent être prises pour une durée minimum de 2 ans (si le taux du handicap est compris entre 50 et moins de 80%) ou de 3 ans (si le taux est au moins égal à 80%).

Il y a un effet non souhaité de ce décret : c'est la remise en cause de l'attribution de ce qu'on appelle le "taux temporaire" d'un an, taux prévu par une circulaire ministérielle de 2004 (DESCO et DGAS-3C 2004-157 du 29 mars 2004), concernant les troubles dys. L'application de cette circulaire était variable suivant les MDPH.

Le Secrétariat d’État aux Personnes handicapées va demander à la CNSA en septembre 2019 d'informer les MDPH que les principes de cette circulaire ont été intégrés dans la base réglementaire en 2007, et qu'il faut donc continuer à appliquer les mêmes principes.

D'autre part, les notifications des décisions de la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées - instance décisionnaire de la MDPH) ont été harmonisées dans les applications informatiques sous la houlette de la CNSA.

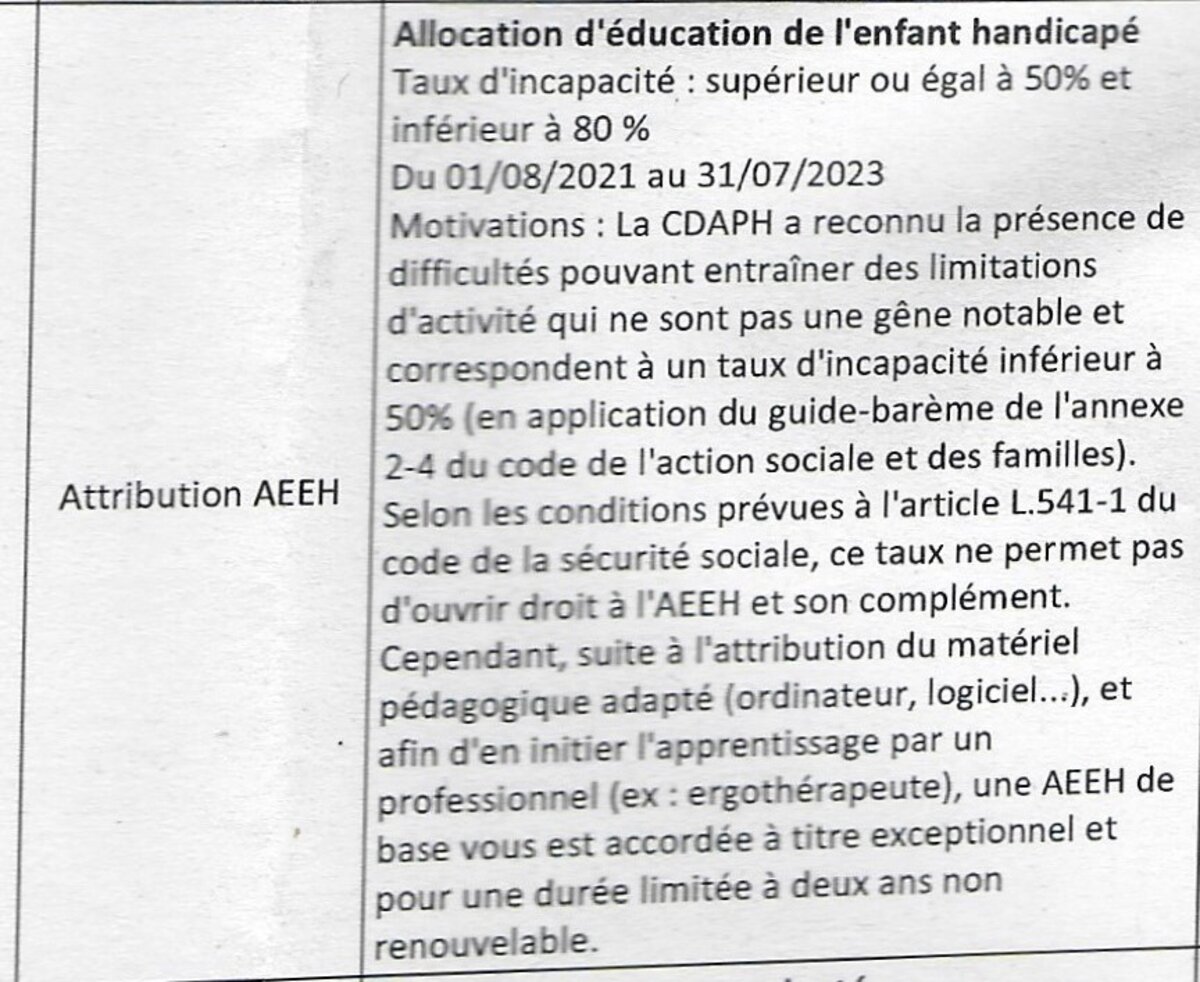

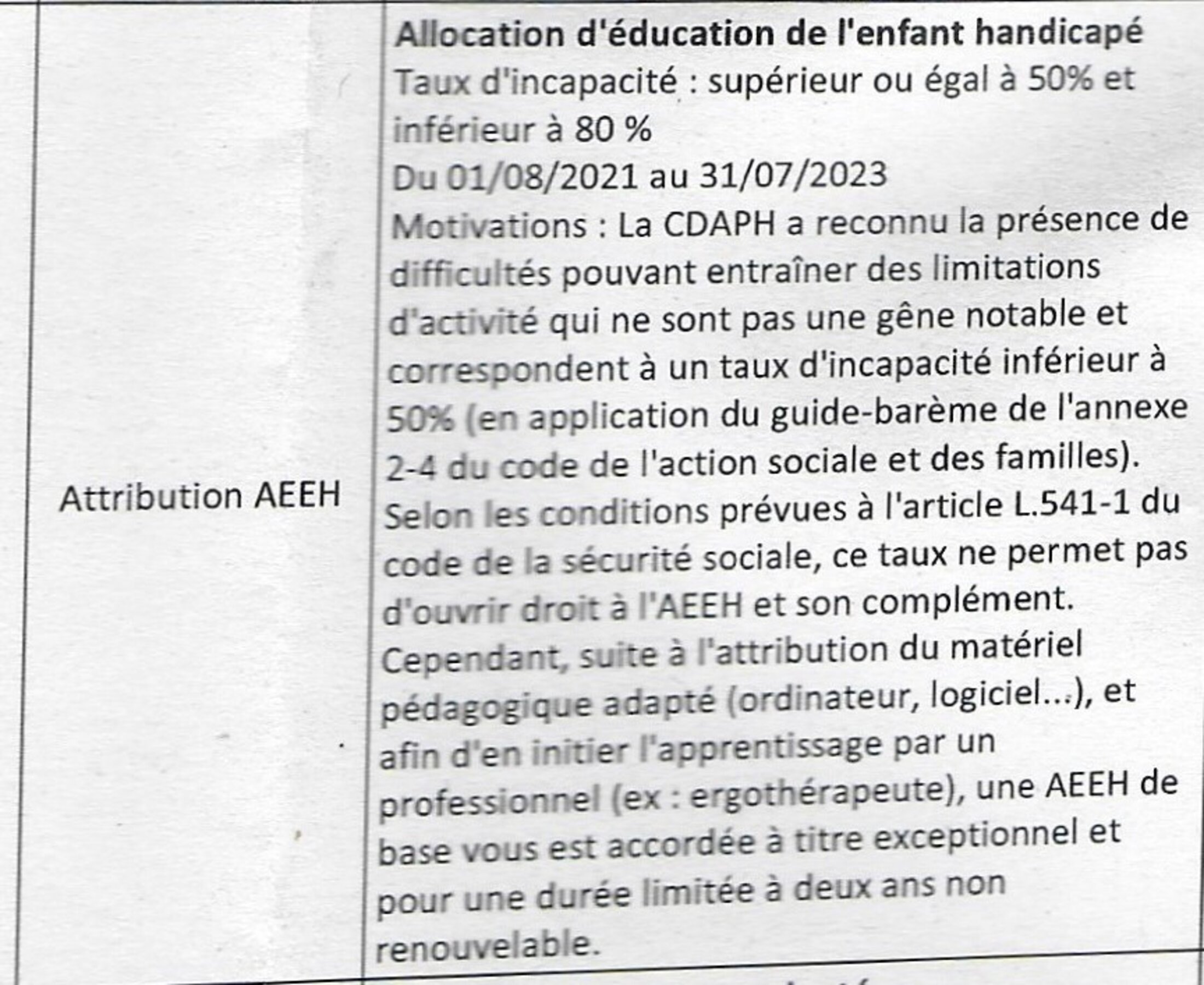

Et voilà ce que çà donne quand la MDPH tient compte de la position de la CNSA sur ce point :

Agrandissement : Illustration 1

Ceci est un extrait de l'ordre du jour d'une CDAPH. La motivation indiquée apparaîtra dans la notification au demandeur.

Contrairement à ce qui est indiqué au début, le guide barème reconnaît bien dans cette situation le taux de 50% depuis 2007.

L'AEEH n'est donc pas attribuée à titre exceptionnel, mais parce que le taux de 50% est retenu - et qu'il y a des soins (ergothérapeute par exemple) ou des accompagnements (comme AESH - Accompagnement d’Élève en Situation de Handicap, ex-AVS, ordinateur = matériel pédagogique adapté).

Aucune disposition légale ne permet de limiter à deux ans l'attribution de l'AEEH dans ce cas. L'AEEH - et le taux - peuvent être renouvelés si les besoins de rééducation en prévention du surhandicap sont nécessaires.

Aucune disposition légale ne permet de n'attribuer que l'AEEH de base : si l'activité des parents (ou l'embauche d'un salarié) est limitée du fait du handicap, ou si des frais sont suffisamment importants, un complément d'AEEH peut être attribué.

La rédaction de la motivation CDAPH se base en fait sur la circulaire de 2004, mais ne correspond plus au droit tel qu'il a été adapté en 2007.

Le problème ne réside pas tant dans la motivation de la décision CDAPH, que dans le fait que la plupart des équipes pluridisciplinaires d'évaluation des MDPH ne tiennent pas compte de l'évolution du guide barème. Les CDAPH n'ont pas le droit de prendre une décision d'attribution de l'AEEH si le taux fixé par l'équipe est inférieur à 50%. Aussi, ces dossiers sont classés dans des listes de refus d'AEEH compte tenu du taux de handicap, et ne font pas l'objet d'une présentation à la commission - CDAPH (seuls 2 à 3% des dossiers sont présentés).

Les demandes pourraient être connues des membres de la CDAPH en cas de RAPO (recours administratif préalable obligatoire). Mais les RAPO ne sont pas nécessairement présentés à la commission. Par exemple si la MDPH estime qu'il n'y a pas d'élément nouveau dans le recours !

NB : le taux attribué à la MDPH est toujours temporaire, sauf s'il est donné "sans limitation de durée" - ce qui est de plus en plus fréquent surtout pour les adultes.

CNSA septembre 2019

- La circulaire DESCO et DGAS-3C 2004-157 du 29 mars 2004, relative à l'application du guide barème pour les personnes atteintes de troubles des apprentissages, avait pour objectif d’harmoniser « la reconnaissance des conséquences handicapantes » de ces troubles par les CDES.

- Si la circulaire est désormais caduque, les principes qu’elle expose et les objectifs qu’elle poursuit restent d’actualité, comme indiqué dans l’introduction générale au Guide barème, modifié par Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 : « Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. »

- Sur ce principe il s’avère donc toujours possible et pertinent d'attribuer un taux d'incapacité temporairement supérieur à 50 % pour prendre en compte une lourdeur effective des traitements et remédiations à mettre en œuvre. Ceci s’applique pour toutes situations de handicap, quelle que soit l’altération de fonction.

- Le décret du 27 décembre 2018 relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé fixe désormais à deux ans la durée minimale d’attribution de l’AEEH, lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %. Sa mise en œuvre ne peut, en aucun cas, engendrer de régression des droits des familles, à qui il appartient désormais d’informer la MDPH si la situation se modifiait favorablement au cours de cette période, au point de ne plus remplir les conditions de reconnaissance de ce taux à 50%.