SOLEIL LEVANT A LA CARTOUCHERIE

Agrandissement : Illustration 1

La Cartoucherie, un lieu de femmes marquantes

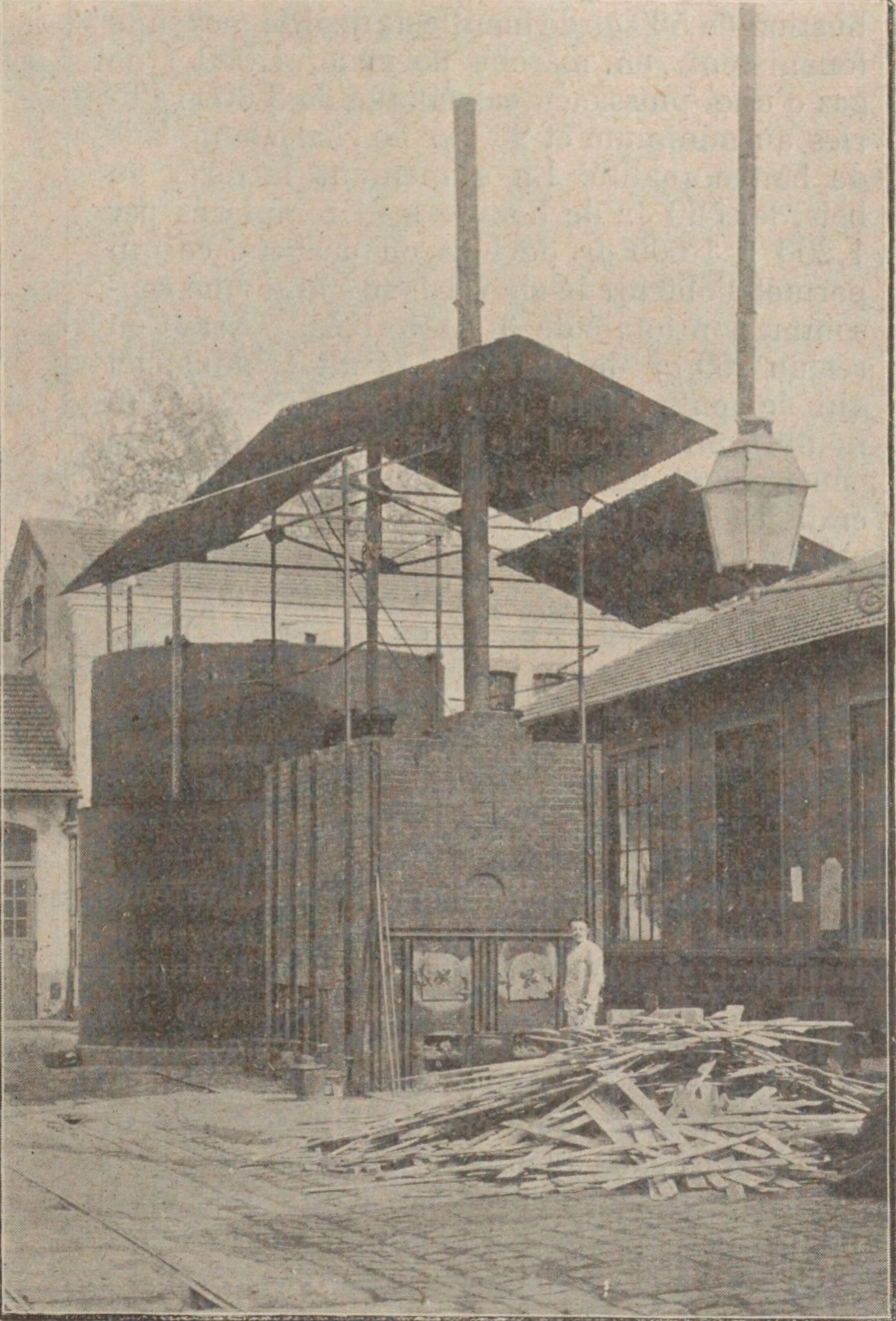

Aussi curieux que cela puisse paraître, depuis sa création en 1874 en tant qu’usine militaire où travaillent alors des civils - hommes et femmes -, la Cartoucherie est un lieu de femmes déterminées. Les ouvrières - majoritaires - sont chargées du travail de précision (assemblage, pesage, amorçage) tandis que les ouvriers sont chargés de la manutention. On y produit en moyenne 20.000 cartouches par jour par équipe de dix femmes et deux hommes. La journée de travail est de dix heures et durant des décennies les accidents récurrents sur ces machines sont : blessures aux mains, peaux arrachées, pouces coupés, phalanges enlevées. Un article d’Albert Goulié paru dans Le Cri du peuple dix ans après l’ouverture de cette usine dénonce par ailleurs des brimades de la hiérarchie et du harcèlement sexiste : « Ces surveillants sont, en général, d’une révoltante grossièreté. Leur fonction consiste à regarder travailler, rien de plus. Que l’établi soit de douze femmes ou de quatre seulement, il a son surveillant, qui fait les cent pas tout à l’entour. Selon l’humeur dont il est, M. le surveillant injurie ignoblement les ouvrières ou dit des plaisanteries obscènes. »

Agrandissement : Illustration 2

Parmi ces ouvrières, une jeune femme de vingt ans - Marguerite Audoux - y travaille en 1882 alors qu’elle vient d’arriver à Paris : « J’avais juste assez d’argent pour prendre mon billet de chemin de fer. Arrivée à Paris, il ne me restait que trois sous en poche. Un homme compatissant paya l’excédent de mes bagages et m’indiqua la route de Vincennes où habitait un ami. Mais j’appris que celui-ci était mort quinze jours avant ma venue. Je trouvais alors à louer un taudis. (…) Deux mois après je fus engagée à la cartoucherie de Vincennes où mon salaire quotidien était de deux francs cinquante. J’y demeurais un an. Puis je vins m’établir couturière à Paris » (Le Temps, 14/11/1910). Par la suite, Marguerite Audoux devient également autrice. Son premier roman, Marie-Claire, est un récit autobiographique publié en 1910 avec une préface d’Octave Mirbeau : « Marguerite Audoux n’était pas une « déclassée intellectuelle », c’était bien la petite couturière qui, tantôt, fait des journées bourgeoises, pour gagner trois francs, tantôt travaille chez elle, dans une chambre si exiguë qu’il faut déplacer le mannequin pour atteindre la machine à coudre. (…) N’est-il pas délicieux que ce soit une ouvrière, ignorant l’orthographe, qui retrouve, ou plutôt qui invente ces grandes qualités de sobriété, de goût, d’évocation, auxquelles l’expérience et la volonté n’arrivent jamais seuls ? ». Lauréat du Prix Femina, son premier roman se vend à plus de cent mille exemplaires. Il est alors traduit en neuf langues étrangères, puis il reçoit également le Prix Vie Heureuse. Marguerite Audoux écrira trois autres romans, dont L’Atelier de Marie-Claire dix ans plus tard.

Agrandissement : Illustration 3

Durant la Première Guerre mondiale, la cartoucherie fonctionne vingt-quatre heures par jour tandis que le nombre d’ouvrières passe à un millier pour cause d’effort de guerre. Ces dames viennent de Paris, de Montreuil, de Nogent-sur-Marne, du Perreux, de Champigny, ainsi que de Joinville, de jour comme de nuit, avec des enfants. C’est dans ces conditions qu’en 1916 elles réclament la construction d’une crèche qui leur est d’abord refusée par l’Assemblée nationale. Menaçant de faire grève, elles remettent une pétition au Conseil de Paris où les débats sont houleux : « Actuellement, il y a à l’intérieur même de la cartoucherie cent cinquante enfants, logés dans les conditions les plus défectueuses. S’il y a danger à établir une crèche à proximité de la cartoucherie, il y a un danger bien plus grave à laisser les enfants dans la cartoucherie. (…) Si nos collègues avaient pu voir le trou infect où les enfants sont logés, je suis convaincu qu’ils n’hésiteraient plus à accorder le terrain qu’il leur est demandé » (M. Fiancette, Conseil de Paris, Bulletin Municipal Officiel, débats, 12/07/1916). La crèche est créée trois mois plus tard, puis ces ouvrières obtiennent la construction d’une cantine coopérative. Elles obtiennent aussi que d’avantage de véhicules soient mis en service par les régies de transport. Elles fondent alors le Syndicat de la cartoucherie de Vincennes et font paraître un premier texte – Le Travail de la femme - dans L’Union des métaux, organe de la Fédération des ouvriers des métaux de France : « Tout le monde sait que les patrons, en bons patriotes, n’hésitent pas à exploiter honteusement les femmes en leur donnant des salaires de famines, pendant que leurs maris sont en train de se faire tuer pour conserver les privilèges de nos grands métallurgistes (…). Nous aurions pensé que l’on aurait eu plus de considération pour ces ouvrières, que l’on aurait compris l’effort fourni par elles depuis la mobilisation, et que l’on n’aurait pas osé faire de retenue de salaire dans certaines opérations où les femmes ont la responsabilité de leur travail (…). Ajoutons à cela que la discipline se fait de plus en plus sévère, ce qui d’ailleurs fait la joie de certains chefs qui peuvent punir tout à leur aise, sans s’occuper si l’ouvrière a besoin de son maigre salaire pour faire vivre sa nichée. Il nous semble donc qu’un peu d’humanité de la part de ces messieurs ne serait pas excessif. »

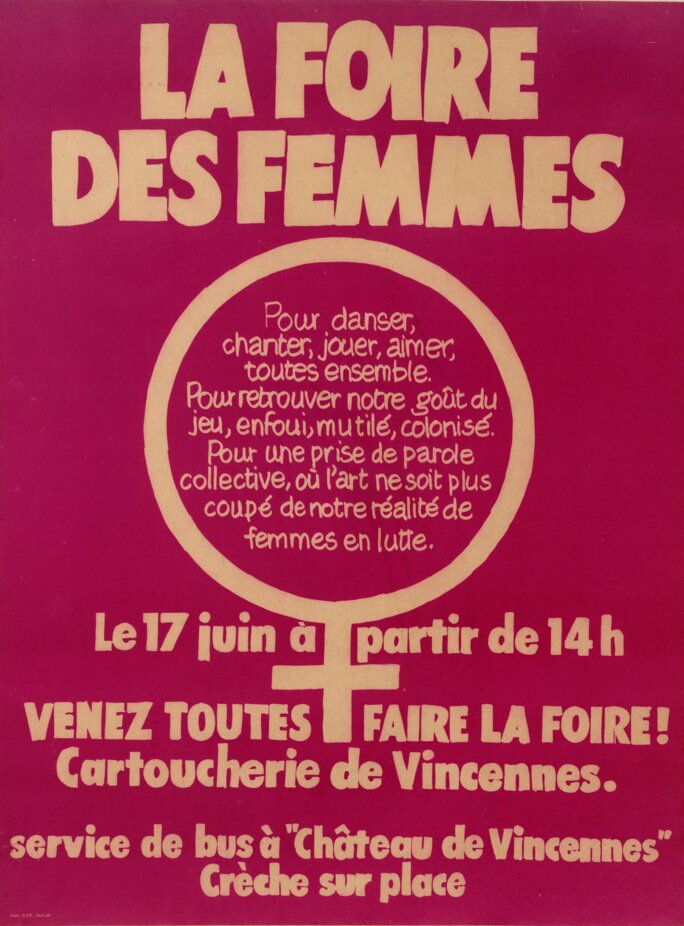

Agrandissement : Illustration 4

Un demi-siècle plus tard, le Théâtre du Soleil - une Société Coopérative Ouvrière de Production ayant alors six ans d’existence - s’engouffre en 1970 dans ce qui se présente comme un vaste ensemble de hangars désaffectés, pour y créer son théâtre de ses propres mains. Au sein de cette troupe, la mise en scène n’est pas dirigée par un homme, mais par une femme, ce qui à cette époque est rare et souvent perçu comme insolite. Cette dame est alors âgée de trente et un ans : c’est Ariane Mnouchkine. Deux ans plus tard, l’Association Technique pour l’Action Culturelle, que préside alors Louis Cousseau, fait paraître un registre nominatif et typologique recensant tous les lieux de la décentralisation théâtrale. Sur plus d’une centaine de personnalités à la tête de ces structures, on ne trouve que deux femmes, représentant par ailleurs deux nouveaux lieux théâtraux : Ariane Mnouchkine pour le Théâtre du Soleil et Huguette Faget pour le Théâtre de la Tempête, également sis à la Cartoucherie. Enfin, c’est l’année suivante qu’est organisé pour la première fois à la Cartoucherie un forum politique, qui est un important rassemblement féministe : la Foire des Femmes.

L’histoire du Théâtre du Soleil est telle que c’est aujourd’hui l’une des troupes ayant le plus représenté la France à travers le monde, dont une première fois très officiellement au nom de l’État français, en 1984 à Los Angeles, pour The Olympic Arts Festival. Voyez plutôt par vous-même leur carte Le tour du monde en 57 ans. Le Théâtre du Soleil est aussi auteur et co-auteur de pièces, dont certaines ont déjà été jouées par d’autres troupes, consacrant ainsi son répertoire de son vivant. L’année du bicentenaire de la Révolution, son "1789 la Révolution doit s’arrêter à la perfection du bonheur" a été joué par des centaines de groupes scolaires, d’écoles de théâtre, de troupes amateures et de jeunes compagnies à travers toute la France ! Puis deux décennies plus tard, il y eut Le Deuxième soleil de Sihanouk par de jeunes acteurs issus de l'école Phare Ponleu Selpak (Cambodge). Et voici qu'en 2019, Ariane Mnouchkine devient la première femme française à recevoir le prestigieux Prix Kyoto, distinction décernée par la Fondation Inamori dans le domaine des sciences et technologies ainsi que des arts et de la philosophie. Issue de cette génération théâtrale qui s'est affirmée en France dans les années soixante-dix, Ariane Mnouchkine est incontestablement la digne héritière du théâtre national populaire, car elle est en fait la seule de cette génération ayant su régulièrement se renouveler, tout en menant une vie de troupe et tout en faisant exister un lieu unique.

Par ailleurs, il y a aussi de nombreuses autres femmes marquantes au sein du Théâtre du Soleil depuis sa création en 1964, que je ne peux donc pas toutes citer ici. Enfin, à travers l'histoire des autres théâtre de la Cartoucherie, il y en a aussi : Huguette Faget, mais aussi Christine Pichard, Tanith Noble, Karen Rencurel, Anne-Marie Choisne, Marie-Hélène Pinon, Marie-Noëlle Boyer, Catherine Faggiano, Claire Duhamel, Graziella Lacagnia, Antonia Bozzi (pour ne citer qu'elles, ce qui est insuffisant à l'échelle de cinquante ans d'histoire théâtrale).

Agrandissement : Illustration 5

Je n'avais plus rencontré Ariane Mnouchkine depuis ce soir de 19 février 2019 à Paris, place de la République, où se tenait un rassemblement contre l'antisémitisme. A cette époque, pas si lointaine, on pouvait encore se faire la bise.

En outre, je n'étais plus revenu à la Cartoucherie depuis le 14 Juillet dernier, pour la création de "Terce" par Joann Le Guillerm (Cirque Ici) accueilli à l'Espace Chapiteau de la Cartoucherie par le Théâtre du Soleil, dans le cadre du Festival Paris l'été.

Le soir où j'embarquais pour "L'Ile d'Or", j'optais pour le métro et traversais la métropole du Grand Paris d'Ouest en Est. Rendu une heure plus tard à l'arrêt "navette Cartoucherie" et réalisant que j'étais en train de retourner au Théâtre du Soleil, mon cœur - sans me prévenir - s'est mis à chanter Ahwak / "أهواك" . Lorsque je me rends au théâtre, ma joie de vivre est ma dignité.

Agrandissement : Illustration 6

De l’or, comme s’il en pleuvait…

La mystérieuse île de Kanemu-Jima fait partie de l’archipel nippon et se trouve donc fort loin de Paris. Elle se situe dans l’océan Pacifique, à une longitude entre Hong Kong et Rio de Janeiro. Sur cette île où existent tant de choses délicieuses, on ne pratique pas l’orpaillage car il n’y a pas de rivière. C’est donc que l’or de cette île se trouve ailleurs… Qui sait ? … Peut-être se trouve-t-il tout autour de nous ? Et peut-être même en nous ? … Sur cette île lointaine, mais aussi ici et ailleurs ?

Agrandissement : Illustration 7

Mais sur scène, il y a d’abord les fièvres de Cornélia. On se souvient de cette trépidante ingénue semblant tout droit sortie d’une bande dessinée. On ne l’avait plus revue depuis cette dernière fois, dans sa chambre, qui se trouvait alors en Inde. Nous la retrouvons alitée, cette fois elle est malade et la fièvre la faire délirer : elle affirme se trouver au Japon... Luttant et se débattant de toutes ses forces contre la maladie, en alternant des moments de conscience et de délire, Cornélia recouvre progressivement sa santé et sa motricité à mesure que le spectacle qu’elle imagine se fait et se défait sous nos yeux, de façon quasi onirique. Dans cette fable étrange, le temps semble scandé par les sonneries d’appels téléphoniques conduisant à des situations les plus improbables. Car ce spectacle enfiévré raconte l’aventure du festival de théâtre organisé sur cette île par la mairie de Kanemu-Jima, alors même que des malfaisants tentent de le faire disparaître. Une rencontre artistique internationale regroupant des artistes de théâtre et des marionnettistes, un événement auquel une troupe venue de France participe aussi, bien sûr. Soit une gigantesque pépite d’or, tour à tour rêvée, assemblée, chahutée, répétée, cauchemardée, défendue, démontée, incarnée, contrainte, remontée, menacée, mais finalement sauvée : un trésor commun. Tandis que le coronavirus est bien là, c’est à travers les antagonismes artistiques réunis dans ce festival que plusieurs facettes du monde actuel nous parviennent, dans une alternance de bourrasques ardentes et de douceurs féériques. Sur le plateau, tout un microcosme insulaire japonais s’agite, tandis que de multiples intrigues se nouent entre une foultitude de personnages : initiatrices du festival, comploteurs de l’immobilier, gardien municipal, journalistes d’investigation (Radio Wasabi), receleurs politiques, équipes artistiques débarquant des quatre coins du monde, ... Cornélia, elle aussi, reçoit des appels et fait par moments le lien entre ces songes qui passent invariablement du sombre au doré. Notre héroïne a par ailleurs très régulièrement des visions mémorielles apaisantes de son ancienne professeure de français, dont elle était tant amoureuse.

Agrandissement : Illustration 8

Si ce spectacle rend effectivement hommage au Japon, à qui le Théâtre du Soleil doit beaucoup, c’est aussi un véritable hommage à l’art du théâtre, d’Asie et d’ailleurs. En outre, sa forme démontre en permanence que le théâtre est avant tout physique, artisanal et poétique ; alors même que cette conception ne correspond guère aux canons esthétiques du théâtre dit « contemporain », ce que L’Ile d’Or est pourtant aussi. Construction entière de personnages, recours aux masques et aux arts gestuels, élaboration de décors multiples, constitution d’une brigade de kurogos, musique instrumentale, mais aussi marionnettes, acrobaties, mimes et chant : ici les arts du spectacle nous éblouissent comme autant de pépites d’or. Curieusement, ce spectacle offre aussi - par moments, en filigrane - un voyage au sein du Théâtre du Soleil, de son histoire esthétique, de ses engagements politiques, de son rayonnement international et de certains des pays chers à son cœur. Car L’Ile d’Or est également une création multilingue et d’expression multiculturelle.

Agrandissement : Illustration 9

A travers la préparation et les répétitions du festival de Kanemu-Jima, nous découvrons donc une foultitude de troupes. Ainsi l’une vient de Chine, tandis qu’une autre vient de Hong Kong. L’Asie, cette zone géographique dont avait surgi Tambours sur la digue et dont il était aussi question dans Et soudain des nuits d’éveil. Depuis cette dernière période, le drapeau tibétain et le drapeau français flottent toujours au gré des vents sur un angle de façade du Théâtre du Soleil ; tandis que bien plus tard encore, Les Éphémères était joué à Taïwan… Dans L’Ile d’Or, nous découvrons aussi une troupe qui est à la fois de Palestine et d’Israël. Le Théâtre du Soleil est depuis fort longtemps le lieu d’accueil de troupes palestiniennes désirant se produire à Paris, El Hakawati ayant été - je crois - la première. Mais on se souvient aussi que lorsque le Théâtre du Soleil fut sur le point de se produire au Festival de Jérusalem - en 1988 avec L’Indiade ou l’Inde leurs rêves -, il fit d’abord paraître dans quatre journaux locaux un texte intitulé Le Théâtre du Soleil en Israël, dénonçant le non-respect des Conventions de Genève et revendiquant une paix possible entre Israël et l’Organisation de Libération de la Palestine. A travers ce vif plaidoyer - paru le 15/04/1988 en hébreu dans Haaretz et Yediot Aharonot, en arabe dans Al Ittihad et en anglais The Jerusalem Post - la troupe rappelait aussi son identité singulière et ses principes fondateurs pour mieux se faire comprendre : « Nous, auteur, comédiens, musiciens, techniciens, metteur en scène du Théâtre du Soleil, nous sommes originaires de vingt-deux pays (France, Portugal, Chili, Belgique, Italie, Brésil, Argentine, Inde, Cambodge, Etats-Unis, Tunisie, Turquie, Arménie, Liban, Iran, Espagne, Allemagne, Suisse, Argentine, Guatemala, République Dominicaine, Togo), nous sommes de religions chrétienne, musulmane, juive, bouddhiste, hindoue, ou athées, nous sommes blancs, nous sommes noirs, nous sommes jaunes, nous sommes de pays qui ont tenu, alternativement au cours de leur histoire, les rôles de colonisés et de colonisateurs, d’opprimés et d’oppresseurs, d’occupés et d’occupants, de pays qui ont tous connu et connaissent leur heure de fierté et de honte, de progrès et de déchéance, de dignité et d’indignité, d’humanité et d’inhumanité. Voilà ce que nous sommes. (…) Nous avons hésité à venir, nous avons parlé, nous avons consulté bon nombre d’entre vous, et nous avons décidé de ne pas ajouter un facile refus à tant de refus criminels. Rien ne peut nous forcer à désespérer de la force des mots, à renoncer en notre foi en l’homme, et aussi en l’Art. Nous n’y renoncerons jamais. » Dont acte.

Agrandissement : Illustration 10

Dans ce festival organisé à Kanemu-Jima, nous découvrons aussi une troupe venant du Brésil, autre « pays lointain et proche » où en 2019 Ariane Mnouchkine s’est rendue pour mettre en scène As comadres Les belles sœurs, qui est sur le point d’être accueilli au Théâtre de l’Épée de Bois. Enfin, parmi toutes ces troupes, nous en découvrons également une venant d’Afghanistan ; cet autre pays « si loin si proche » où en juin 2005 le Théâtre du Soleil a organisé un stage de théâtre, à l’invitation de la Fondation pour la Culture et la Société Civile, ce qui donna alors naissance au Théâtre Aftaab. Ainsi, dans L’Ile d’Or on retrouve aussi de façon émouvante plusieurs lieux du monde auxquels le Théâtre du Soleil s’est lié, à travers des moments de théâtre qui sont alors autant d’hommages à la vie.

Agrandissement : Illustration 11

Enfin "L’Ile d’Or" est également une œuvre composée de douceur, de retenue, de beauté. Une création qui, sachant saisir une part non négligeable de l’air actuel - agité, exaspéré, essoufflé, étouffé, comprimé -, nous invite régulièrement à prendre le temps de respirer, de poser nos regards, de soigner nos acuités, afin de nous faire percevoir cet or demeurant trop souvent invisible à nos yeux, mais aussi de nous le faire écouter... De tout cela, je ne dévoilerai rien ici. Enfin, s’agissant de son traitement de l’actualité, L’Ile d’Or est aussi un spectacle de tradition populaire, où les injustices sont dénoncées, où les puissants malhonnêtes - qu’ils soient réels ou imaginaires - sont nommés, brocardés, punis et ridiculisés sur scène, quels que soient leurs statuts ou l’amplitude de leurs nuisances. D’ailleurs il y a aussi des animaux dans ce spectacle, qui ne sont donc pas toujours ceux que l’on croit. Et puis pour tout dire, il y a en fait une autre intrigue importante dans cette pièce, concernant des joueuses de Kodo... Mais non, je n’en dirai rien non plus, c’est à découvrir. Pour conclure, si la mélancolie est aussi un des courants marins situés en eau profonde non loin des rivages de Kanemu-Jima, cette dernière n’en demeure pas moins une île d’enchantements pleins et entiers. Il arrive effectivement certaines fois que le soleil soit comme la mer, la beauté de ses ondulations se conjuguant alors avec celle de l’immense étendue du monde.

Joël Cramesnil

Embarquement pour L’ÎLE D’OR Kanemu-Jima ICI