Agrandissement : Illustration 1

1953-1973

JEAN-MARIE SERREAU ET LA DÉCENTRALISATION THÉÂTRALE

L’œuvre théâtrale de Jean-Marie Serreau s’étend sur trente-cinq ans de 1938 à 1973. Parmi les affluents multiples de ce long fleuve artistique, la décentralisation théâtrale irrigue onze étapes de son parcours qui ponctuent les vingt dernières années de sa carrière. Aujourd’hui encore, on est le plus souvent très surpris de l’apprendre.

En premier lieu, on a effectivement tort de penser que la décentralisation théâtrale ne s’incarne que dans les édifices que le ministère des Affaires culturelles a fait sortir de terre ou qu’il a fait réaménager, car cette histoire ne s’apprécie pas qu’aux bâtis (Le Havre, Bourges, Amiens, Grenoble, Reims, Rennes, Saint-Etienne, Nevers, Chalon-sur-Saône, Angers). Elle a également été rendue possible par la création de nombreux festivals dans tout l’hexagone, dont beaucoup ont effectivement cessé d’exister par la suite, mais dont le pionnier vit toujours.

En outre, on a également tort de penser que la décentralisation théâtrale se réduit à une liste de « pères » ou autres « animateurs », car c’est alors nier qu’elle est aussi l’œuvre de nombreuses femmes occupant des fonctions déterminantes et très diverses. Qu’on se souvienne seulement de Charlotte Delbo, de Sylvia Monfort, de Jeanne Laurent, de Simone Benmussa, ou bien encore de Melly Puaux et de tant d’autres qu’il faudrait toutes citer.

En réalité, la décentralisation théâtrale est avant tout une initiative d’artistes de théâtre, très souvent épaulés par l’expertise du patrimoine et par l’ingénierie de l’audiovisuel. Ce sont eux qui entraînent l’administration centrale dans cette aventure, l'Etat étant alors conscient que le partage de la culture fait partie du progrès social. Des budgets publics sont alors mobilisés au nom de l’intérêt général, bien qu’ils s'avèrent très vite insuffisants.

Car même lorsque les salarié(e)s du secteur théâtral se paient peu, la production du spectacle conserve un coût élevé du fait des moyens qu'elle nécessite. Or une fois ces décisions prises, tout reste à faire : bâtir l'inexistant, rééquiper l'existant, soutenir la fondation et la réitération annuelle de festivals et de programmations dans des structures de toute nature, celles déjà existantes et celles émergeantes.

L'administration centrale applique également des arbitrages en fonction des réalités politiques du pays. Pour autant l'Etat intègre cette branche d'activité dans ses planifications économiques pluriannuelles, notamment pour la construction des maisons de la culture. C'est l'époque de l'invention du théâtre service public, dont les fondations sont plus anciennes.

Dès le début du XXe siècle, divers artistes de théâtre ont effectivement organisé un théâtre d'art qui tient également à être un théâtre populaire, c'est-à-dire ouvert à toutes les catégories sociales du public. Une entreprise théâtrale qui - en recourant certaines fois à l'itinérance sous chapiteau, ou d'autres fois à des théâtres antiques, à des cirques bâtis ou à des sites historiques à ciel ouvert - fait le contrepoint artistique et social à ce qui se joue dans les théâtres privés, artistiquement et sociologiquement, sur scène et dans la salle.

A Paris, jusque dans les années soixante, les théâtres privés sont nombreux et majoritaires. Des édifices théâtraux datant de la libéralisation du théâtre survenue au XIXe siècle et dotés de salles à l'italienne, certaines fois gigantesques, où l'architecture reproduit la séparation des classes sociales. Pour des raisons liées à l'évolution cartographique de Paris durant cette même époque, ils sont principalement regroupés sur les boulevards de la Rive droite.

Les cœurs du Nouveau théâtre (terminologie que l'on doit à Geneviève Serreau) vont alors battre sur la Rive gauche, au quartier Latin et à Saint-Germain-des-Prés où la vie culturelle parisienne d'après-guerre prend forme. Ce franchissement déterminant du nord au sud de la capitale que le théâtre a fait pour la première fois au XVIIIe siècle, le théâtre de foire permettant alors aux arts du spectacle d'exister sur la rive gauche de la Seine. Ceci survient plusieurs décennies avant qu'on en vienne à raser des quartiers de ce secteur pour l'édification du Théâtre de la Reine (Odéon), ceci peu avant que l'Ancien Régime ne s'achève.

Dans le contexte de l'après-guerre, il existe aussi une vision très claire de la conjugaison des effets voulus par la création des services publics : si les conditions de vie sont meilleures et si le théâtre est moins cher, il semble évident que le public viendra et c'est ce qui se produit, confortant ainsi l'idée de soutenir le théâtre avec de l'argent public. Par ailleurs depuis la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l'Eglise et de l'Etat, ce dernier ne considère plus le théâtre avec autant de méfiance. Le théâtre redevient alors un des lieux de la liberté d'expression en assemblée.

En 1959, la création du ministère des Affaires culturelles permet d'attribuer des subventions destinées au théâtre de façon plus conséquente, c'est alors le début de la concrétisation d'un projet de politique culturelle de longue haleine en faveur des arts, dont certains des fondamentaux datent de la Révolution française, notamment sur du rôle du théâtre dans l'instruction du peuple.

Tandis que dès les années cinquante il y a tant à faire, les subventions ne sont jamais à la hauteur de l'intégralité des coûts réels. Bien des professionnels du théâtre gagnent peu, ou à de nombreuses reprises ne se paient pas. Il arrive encore de nombreuses fois que des entreprises théâtrales tombent en faillite, l'unique responsable légal étant alors la personne engagée en son nom personnel, qui le plus souvent est l'artiste. C'est le cas à trois reprises pour Jean-Marie Serreau durant sa carrière, notamment pour le Théâtre de Babylone, tandis que c'est encore sa situation en 1971 lorsqu'il s'installe à la Cartoucherie, car le surendettement économique est une structure chronique au long cours.

Enfin s'agissant du contexte des années cinquante, il faut aussi comprendre que le public est composé de personnes n'ayant pas pris part aux mêmes divisions politiques durant le dernier conflit mondial, certaines ayant été les victimes directes de multiples formes de persécution. En 1945 ces personnes ne se retrouvent pas du tout dans les mêmes situations de confort économique, alimentaire et matériel, ni dans les mêmes états de santé physique et de santé psychique.

Dans la première période qui fait immédiatement suite à la Seconde guerre mondiale, tandis que le marché noir perdure, aucun dispositif n'est encore prévu pour la prise en charges de ceux qui deviendront effectivement des pensionnés de guerres. Cette situation est solutionnés dans l'urgence par les travaux parlementaires du Gouvernement provisoire de 1945 à 1946, où pour la première fois pas moins de trente fois femmes sont élues députées. Mais jusqu'à la fin des années cinquante, dans les rues de Paris et d'ailleurs, des familles meurent de froid et de faim plusieurs années de suite, qu'on se souvienne seulement de l'appel lancé par l'abbé Pierre durant l'hiver 1954.

Par ailleurs, rien n'est légalement prévu pour les rares personnes juives de retour à Paris après avoir survécu aux camps de la mort lorsqu'elles découvrent que leurs logements sont occupés par d'autres personnes les louant ou les ayant acquis avec force de loi, que tous leurs biens ont disparu et que leurs postes de travail sont occupés par d'autres personnes, y compris dans le secteur du théâtre. Que l'on songe seulement aux deux mille deux cents œuvres non restituées après la guerre et dont on confie alors la garde aux musées nationaux (MNR) dans la perspective de leurs restitutions. Les recherches nécessaires pour identifier leurs propriétaires se poursuivent encore aujourd'hui.

Cette situation, qui dans le secteur du théâtre fait suite à l'ordonnance du 3 octobre 1942 du régime de Vichy interdisant aux personnes juives d’exercer tous les métiers des milieux artistiques - des artistes aux ouvreuses en passant par les professions administratives et techniques - concerne notamment Paul Abram (1883-1969). Romancier, critique littéraire et metteur en scène, Paul Abram est nommé directeur du Théâtre de l’Odéon en 1930. Suite à l'ordonnance de 1942, il est contraint de s'exiler pour survivre. De retour à Paris en 1944, il reprend ce poste qu'il occupe jusqu'au 7 octobre 1946, date à laquelle il devient le directeur du Conservatoire National d'Art Dramatique dont c'est alors la fondation.

Dans ce contexte, quel théâtre peut prendre forme tandis que l'humanité a successivement inventé la chambre à gaz et la bombe atomique ? Quelles peuvent être les œuvres permettant de convier à nouveau ce public à un partage ? Faut-il choisir d'anciennes pièces porteuses de qualités immortelles ou celles de ce répertoire insolite qui commence à surgir ? Et enfin pour les mettre en scène, quelles peuvent être les formes permettant aussi de panser les imaginaires brisés de ces personnes se trouvant dans la salle ?

Ce sont assurément Samuel Beckett et Roger Blin qui y répondent le mieux le 3 janvier 1953 par la création de En attendant Godot au Théâtre de Babylone, qui est un des plus grands succès public de cette époque et qui prend forme dans l'abri théâtral babylonien dont Jean-Marie Serreau est l'instigateur majeur. Babylone, cette cité de Mésopotamie rendue désertique, mais qui fut la capitale d'un royaume.

A travers la Rive gauche, ce nouveau théâtre d'art et d'essai opte pour des lieux aux dimensions ramassées afin de pouvoir y créer plus d'intimité, principalement dans des espaces réaménagés. Parmi cette foultitude de petits théâtres nés à cette époque, le seul qui existe toujours sans s'être interrompu durant toutes ces décennies est le Théâtre de la Huchette, qui se trouve au quartier Latin.

Mais durant la décennie suivante et bien au-delà du cœur théâtral de la Rive gauche, tandis que toutes les personnes engagées dans le théâtre redoublent d'inventivité pour palier aux difficultés économiques, c'est cette fois à l'échelle de l'hexagone qu'une carte de la décentralisation théâtrale prend forme. Elle s'étend bien au-delà des rares villes où des troupes de théâtre réussissent à s'implanter avant guerre et à y survivre : Avignon, Suresnes, Villeurbanne, Tourcoing, Beaune, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Nantes, Aubervilliers, Caen, Gennevilliers, Metz, Nancy, Nanterre, Villejuif, Limoges, Longwy (et ce n'est qu'une partie de la liste).

Du point de vue de celles et ceux qui font alors du théâtre, la décentralisation théâtrale correspond d’abord au désir de pouvoir aller jouer n’importe où, mais aussi d'aller à la rencontre du « tout public », puis de prendre la décision de le faire, puis d’adapter les dispositifs scéniques, pour enfin créer et jouer des œuvres dans des lieux improbables et certaines fois dans des conditions rocambolesques, avec l’espoir d’éclairer l’esprit et d’ouvrir le cœur des spectatrices et des spectateurs, dont ils s'honorent de la présence.

Par ailleurs dans beaucoup de villes où s'implante alors le théâtre, il se forme d’importantes organisations de regroupement du public qui permettent la tenue de rencontres. Ces assemblées dialoguent avec les créateurs au sujet de leurs spectacles. A son origine, la décentralisation théâtrale est donc avant tout un large partage, fait d’élans des un(e)s vers les autres, d’émotions allant des rires aux larmes, d’engouements collectifs, de débats sans censure, de célébrations, de respect mutuel.

Enfin la critique théâtrale, très érudite à cette époque, se retrouve elle aussi entraînée dans ce large mouvement qui par moments la dépasse, ce dont elle rend compte en accompagnant certaines fois des pans entiers de décennies théâtrales, plusieurs de ces critiques de théâtre signe également des essais s’y rapportant (Emile Copfermann, Colette Godard, Gilles Sandier, Bernard Dort, Raymonde Temkine, pour ne citer qu’eux).

Les contextes et les moyens étant ce qu’ils sont, tandis que la carrière théâtrale est toujours l’entreprise courageuse que l’on sait, Jean-Marie Serreau contribue donc à la décentralisation théâtrale à onze reprises.

En 1953 à trente-huit ans, en incarnant un enchanteur dans un célèbre conte médiéval revu par un auteur existentialiste, joué en plein air dans l’enceinte d’un château de Normandie.

En 1962 à quarante-sept ans, en donnant corps et matérialité aux théories d’Antonin Artaud sur l’espace théâtral, par la conception d’un dispositif scénique qu’il pose dans un sporting-club de Bourgogne, pour y créer une œuvre de théâtre expérimental revenant sur le bombardement de Hiroshima.

En 1968, en faisant revivre par la création d’une pièce inédite le procès d’un couple de communistes américains condamnés à la chaise électrique, qu’il met en scène sur un tréteau nu, sous un chapiteau itinérant sur les routes de France et diffusant alors ce spectacle durant trois ans, aux côtés de créations d’autres artistes dont plusieurs destinées au jeune public.

En 1970, à cinquante-cinq ans, dans une Maison des Jeunes et de la Cuture, en Occitanie, par la création d’une pièce d’un auteur Noir américain, demeurant à ce jour non publiée en français, revenant sur les conditions de la mort d’une chanteuse de blues Noire américaine dans le Mississipi à la fin des années trente.

En 1970 toujours, par une reprise de ce spectacle en Nouvelle-Aquitaine dans un ancien entrepôt des douanes datant des colonies, en alternance avec une autre pièce - dont il signe la création française deux ans plus tôt - d’une autrice Noire américaine revenant sur le drame d’une jeune Noire de Harlem.

En 1971, en réaménageant un cloître désaffecté de Provence où il conçoit un dispositif scénique pérenne, pour y créer l’œuvre d’un dramaturge d’origine ivoirienne ayant milité contre le colonialisme et revenant alors sur l’invasion portugaise du Congo.

En 1971 toujours, en investissant un des bâtiments d’une friche militaire parisienne désaffectée logée dans le bois de Vincennes, où il accueille du théâtre jeune public, ainsi que du jeune théâtre français et étranger.

En 1972 en Outre-mer, en étant programmé lors du premier festival du chef-lieu de cette île, expérience qui se prolonge par une tournée inédite dans divers lieux non théâtraux, où il donne sa troisième et dernière version de l’interchangeabilité de Galy Gay.

En 1972 au Théâtre de la Tempête qu’il vient d'ouvrir un an plus tôt, par une création collective adaptant un poème relatant les émeutes du petit peuple de Bretagne durant le règne de Louis XIV, dans un dispositif scénographique à plateaux mobiles.

En 1972/73, par la diffusion de cette création collective d’abord à Brest dans un ring de boxe, puis en banlieue parisienne dans un théâtre venant de sortir de terre, puis en Alsace dans un ancien pavillon impérial.

Enfin en 1973/74, tandis que Jean-Marie Serreau s’éteint en mai 1973, par la poursuite de la tournée de cette création collective dans sept théâtres municipaux d’Occitanie, dans un théâtre de Normandie, puis en Alsace sous chapiteau en hiver.

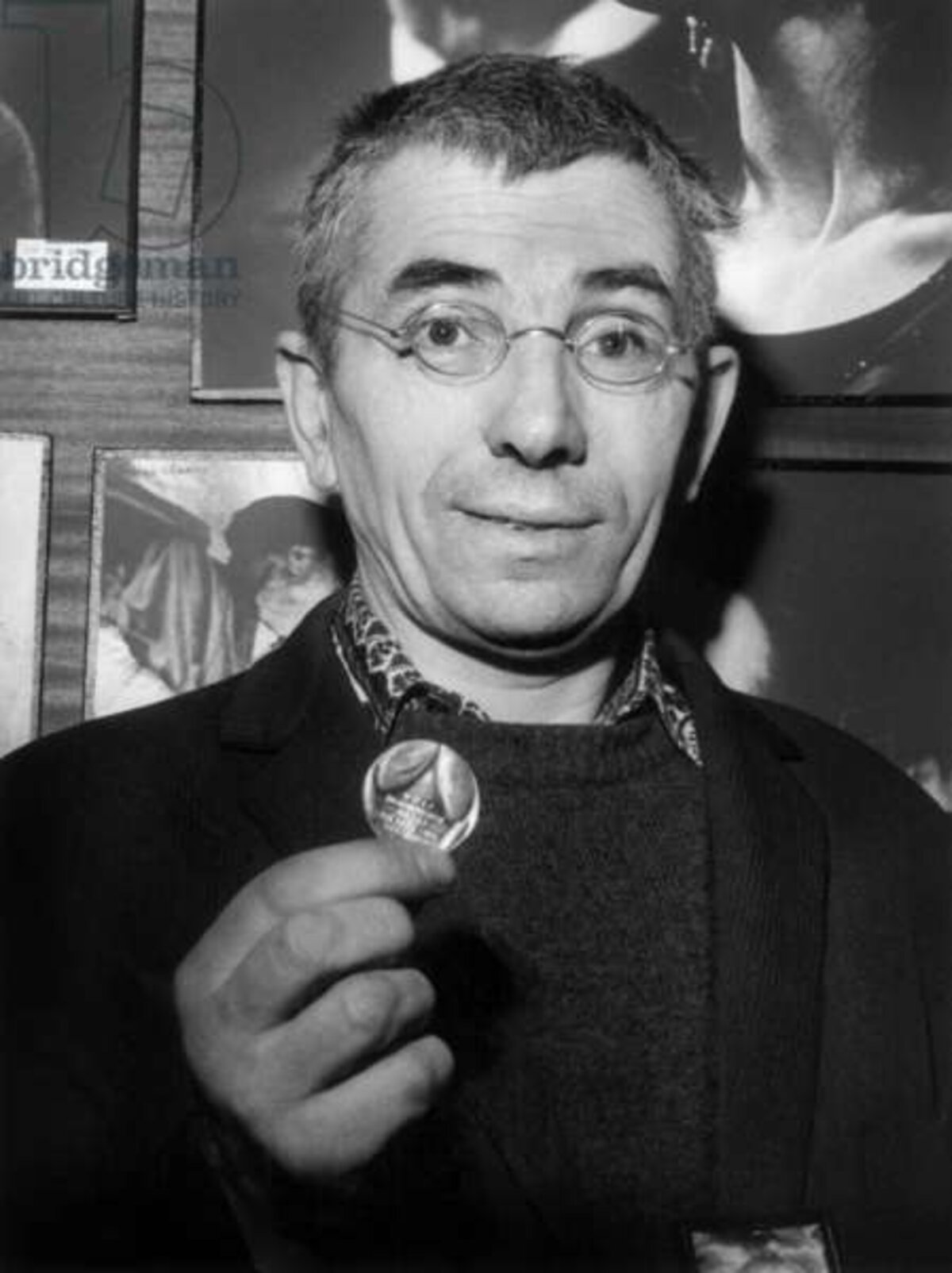

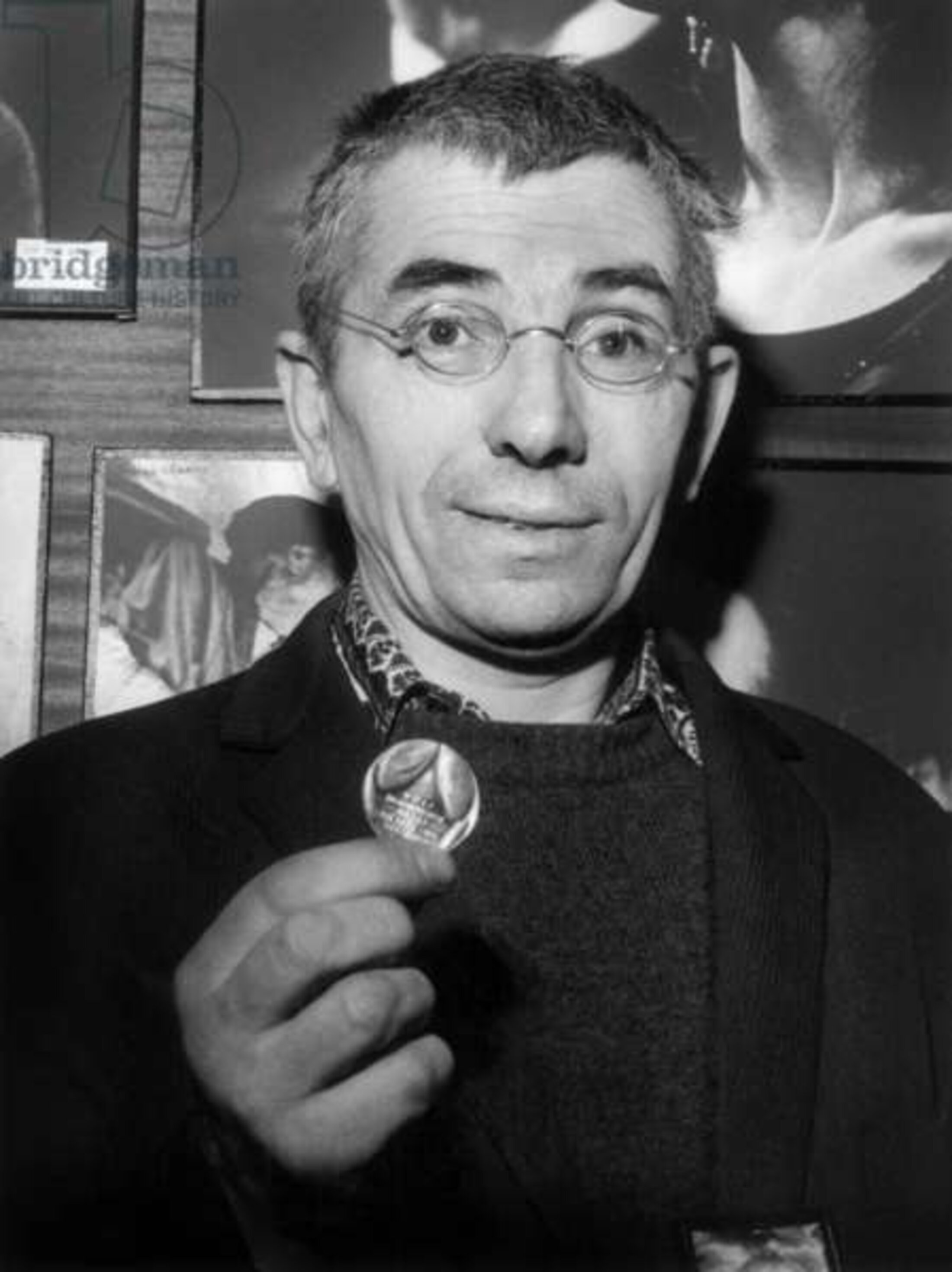

Les trajectoires théâtrales, aussi riches soient-elles, ne garantissent en rien la reconnaissance et l'intérêt qu'on leur porte a posteriori, sauf à ce que des personnes proches de l'artiste, ou des personnes investies dans la recherche, ne s'en préoccupent. S'agissant des hommages posthumes rendus à Jean-Marie Serreau, il ne bénéficie d'abord que de trois initiatives.

La première est une exposition sur panneaux conçue un an après sa mort par Jean-Paul Liégeois et Geneviève Serreau, qui est inaugurée en 1974 au Festival d’Avignon (Paul Puaux). Elle est reprise à l’automne suivant au Théâtre d’Orsay, c'est-à-dire : aux abords du chapiteau dressé en 1972 par la Compagnie Renaud-Barrault dans la gare d’Orsay désaffectée depuis 1958 (on en est alors à la première décision de 1970 décidant de sa destruction, ce qui est alors aussi la décision prise pour l'intégralité des halles centrales de Paris et qu'on applique en août 1971).

La seconde est une première monographie écrite par Elisabeth Auclaire-Tamaroff et paraissant en 1986 chez l'Arbre verdoyant éditeur, la troisième est une autre monographie écrite par Joël Cramesnil et paraissant en 2004 aux éditions de l'Amandier.

Du côté des pouvoirs publics, en 1984 la Mairie de Paris (J.Chirac) renomme le Théâtre 14 - qui existe depuis les années 70 dans le 14e arrondissement où a résidé Jean-Marie Serreau, sans qu'on ne sache à ce jour s'il a ou non des relations avec ce lieu - qui devient alors le Théâtre 14 Jean-Marie Serreau.

Du côté de la profession théâtrale, on prend également des initiatives. Tout d'abord on donne le nom de Jean-Marie Serreau successivement à trois salles : dans les années 90 à la petite salle du Théâtre National de Bretagne (Marc Le Pillouër) ainsi qu'au studio du Théâtre de l'Epée de Bois (Antonio Díaz-Florián), puis en 2010 à la grande salle du Théâtre de la Tempête (Philippe Adrien). Par ailleurs le 8 février 2013 Théâtre Ouvert (Micheline et Lucien Attoun) organise une soirée d'hommage à Jean-Marie Serreau, à cette occasion Michel Vinaver donne un témoignage qui est très vite valorisé par la Société d'Histoire du Théâtre.

En exposant ainsi son parcours, on entrevoit une partie des raisons pour lesquelles Jean-Marie Serreau n’est pas été mentionné dans le récit collectif de l’histoire de la décentralisation théâtrale, ainsi qu’une partie des raisons pour lesquelles jusqu'en 2021 il n’a pas été intégré aux programmes des études théâtrales françaises consacrées au théâtre du XXe siècle, ni aux activités des centres de recherche spécialisés s’y rapportant.

En déroulant à nouveau cette trajectoire prolifique mais d’une façon méthodique et précise du point de vue de la transmission des connaissances, la participation de Jean-Marie Serreau à la décentralisation théâtrale constitue le corpus suivant.

En 1953 en plein air dans l'enceinte du château de Caen, pour le 3e Festival de Normandie fondé en 1950 par Jo Tréhard, Jean-Marie Serreau incarne l’enchanteur Merlin dans Le Chevalier de la neige ou les Aventures de Lancelot de Boris Vian mis en scène par Jo Tréhard, dont seule la version en opéra fut publiée en 1978 par l’Union générale d’édition.

En 1962 au sporting club de boxe de Dijon, lors du 9e Festival des Nuits de Bourgogne fondé en 1953 par Michel Parent, il crée une œuvre expérimentale : Gilda appelle Mae West de Michel Parent, dont le texte n’a jamais été publié à ce jour.

En 1968 sous chapiteau au sein des Tréteaux de France, fondés en 1959 par Jean Danet, il met en scène Les Rosenberg ne doivent pas mourir d’Alain Decaux, pièce qui fut publiée la même année par l’Avant-scène.

En 1970, dans le cadre du festival des Tréteaux du Midi, festival fondé à Béziers en 1965 par Jacques Echantillon et se déployant dans plusieurs villes de la région, il crée La Mort de Bessie Smith d’Edward Albee à la Maison des Jeunes et de la Culture, une pièce qui à ce jour n’a pas été publiée en français.

En 1970 toujours, mais cette fois à Bordeaux, dans le cadre du Festival Sigma fondé en 1965 par Roger Lafosse à l’Entrepôt Lainé, il reprend ce spectacle ainsi que Drôle de Baraque d’Adrienne Kennedy, qu’il avait créé deux ans plus tôt lors de l’aménagement du Petit Odéon au Théâtre de France par Jean-Louis Barrault, une pièce qui fut publiée par la Libraire Théâtrale dès 1965.

En 1971 à Avignon, où le festival a été fondé en 1947 par Jean Vilar, ce dernier lui confie le réaménagement du Cloître des Carmes en espace théâtral, où il crée alors Béatrice du Congo de Bernard Dadié pour la 24e édition du festival, pièce qui ne fut publiée qu’en 1988 par les éditions Présence Africaine.

En 1971 toujours, il crée à la Cartoucherie le Théâtre de la Tempête, qui durant une première saison offre - en tant qu’abri théâtral alors inespéré à Paris - la souplesse technique répondant aux besoins esthétiques du renouveau théâtral de cette époque.

Ce faisant, il s’engouffre dans la voie que le Théâtre du Soleil ouvre alors tout juste, sur un mode autogestionnaire, contribuant ainsi au tracé de la carte de la décentralisation théâtrale en y intégrant l’Est de Paris, où l’unique lieu théâtral existant dans ce secteur est alors le Théâtre de l’Est Parisien fondé en 1963 par Guy Rétoré.

Enfin c’est un fait peu connu, mais s’agissant de l’émergence du théâtre dans l’Est de Paris, un projet de construction d’un théâtre pérenne est imaginé dès 1927 pour être inauguré dans le cadre de l’Exposition coloniale internationale de 1931. Il est finalement abandonné car durant des mois il provoque une véritable levée de boucliers des directeurs de théâtres parisiens qui dénoncent alors une concurrence économique déloyale, une campagne largement relayée par la presse, ces lieux étant tous des théâtres privés (le Fonds de soutien aux théâtres privés n'est mis en place qu'à partir de 1964). La transformation de la Cartoucherie en ensemble théâtral a donc également rempli ce vide géographique, à sa façon.

En 1972 en Martinique, pour la 1ère édition du Festival de Fort-de-France fondé cette même année par Aimé Césaire, il donne sa troisième et dernière version de Homme pour homme de Bertolt Brecht, qui part alors en tournée dans différents lieux non théâtraux de cette île. La version française de cette pièce par Geneviève Serreau et Benno Besson avait été publiée par L’Arche dès 1955.

En 1972 à la Cartoucherie, il est l’instigateur de l’unique création collective du Théâtre de la Tempête : Le Printemps des bonnets rouges d’après Paol Keineg, qui est d’abord reprise salle Cerdan à Brest (ring de boxe), puis à Nanterre-Amandiers (Pierre Debauche), puis une première fois à Strasbourg au Pavillon Joséphine où l’accueille le Théâtre National de Strasbourg (André-Louis Périnetti). Jean-Marie Serreau étant alors trop souffrant pour poursuivre, le suivi de la régie de scène est repris par son fils Dominique. Enfin cette pièce fut publiée dès 1972 par les éditions P J Oswald.

En 1973/74, tandis que Jean-Marie Serreau s’éteint en mai 1973, cette création collective est alors successivement jouée : aux théâtres municipaux de Sète, de Perpignan, d’Alès, de Narbonne, de Béziers, de Montpellier, ainsi qu’au Théâtre Jean Alary de Carcassonne dans le cadre des Tréteaux du Midi (Jacques Echantillon) ; puis au Théâtre d’Hérouville où l'accueille la Comédie de Caen (Michel Dubois) et enfin à Strasbourg, où le Théâtre National de Strasbourg (André-Louis Périnetti) l’accueille une seconde fois, sous chapiteau, en hiver.

On sait que Jean-Marie Serreau aimait souvent citer ce proverbe arabe : « Serpent qui ne mue doit périr ». En inventoriant et en éclairant l'historique de ses participations à la décentralisation théâtrale, qui n'est qu'une partie de son parcours - ce dernier étant véritablement comparable à un fleuve composés de plusieurs affluents -, il est manifeste que son œuvre théâtrale est synonyme d’une constante évolution en prise avec le monde qui lui est contemporain. Rien ne justifie qu’il se retrouve pour ainsi dire « effacé » de la transmission de l’histoire théâtrale du XXe siècle. Vraiment rien ?...

Joël Cramesnil