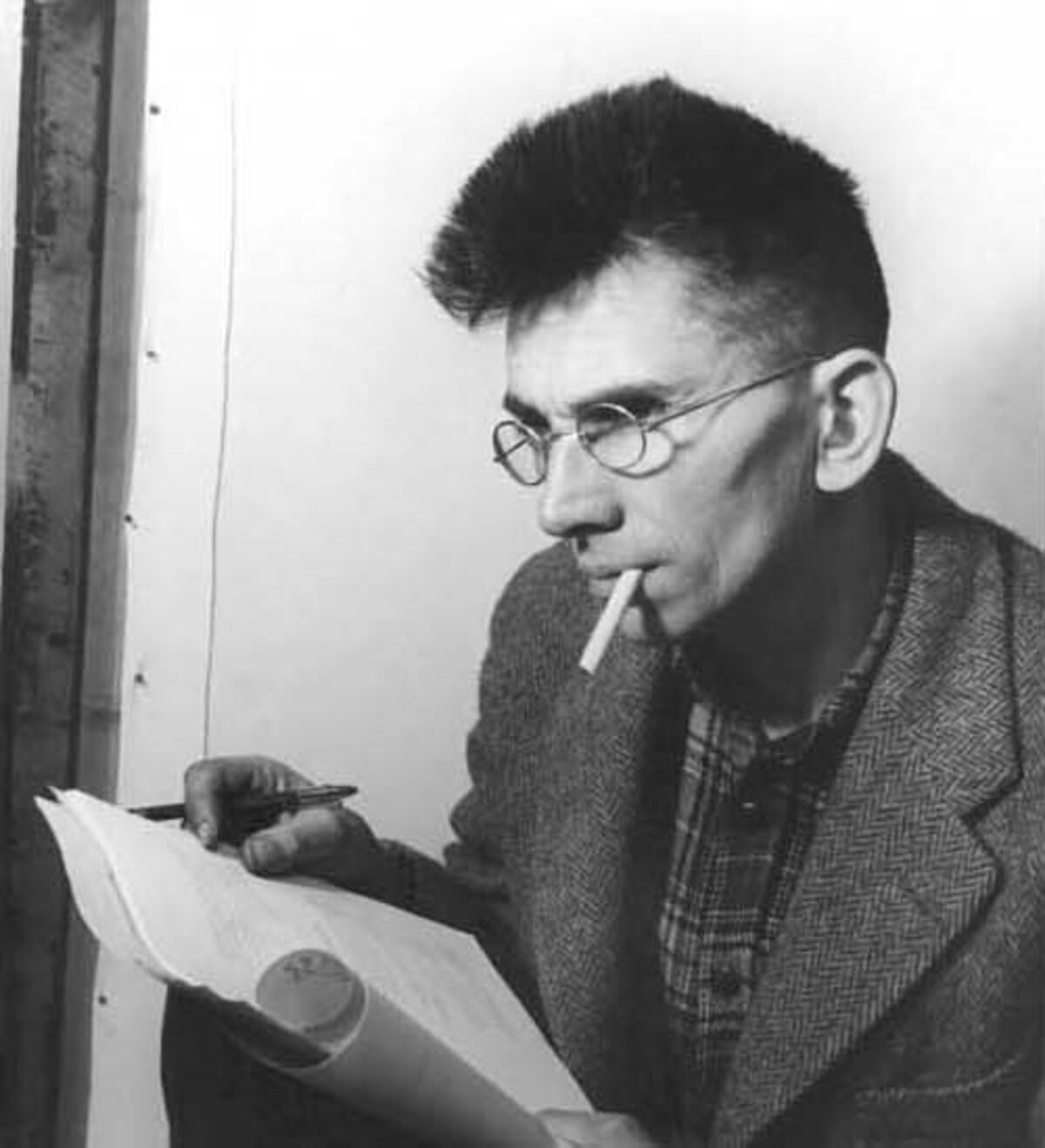

BIOGRAPHIE DE JEAN-MARIE SERREAU

Jean-Marie Serreau (1915-1973) est un acteur français de théâtre et de cinéma, c’est aussi un décorateur, un metteur en scène, ainsi qu’un directeur de théâtre, au parcours richissime. Bien que son œuvre se décline sur trente-cinq ans en France et à l’étranger, il est régulièrement oublié dans la transmission de l’histoire théâtrale du XXe siècle. Son œuvre paraît effectivement « inclassable » car c’est un artiste ayant fait du théâtre un art en constante évolution, à la fois poétique, novateur et engagé.

L’origine de son geste prend ses racines dans la grande effervescence des auberges de jeunesse et du théâtre jeune public des années trente, où il mène une pratique amateur dès l’adolescence. Il suit alors également des cours de dessin. A vingt-et-un ans, il quitte son Poitiers natal pour Paris, où il s’engage dans des études d’architecture à l’Ecole des Beaux-Arts. Deux ans plus tard, il fonde par ailleurs une troupe de théâtre qui joue sur tréteaux durant l’été dans le sud de la France deux années de suite : La Petite Ourse.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, il quitte Paris pour Lyon où il participe à des actions de la Résistance. Il contribue alors aussi aux réflexions et aux définitions d’une politique de culture populaire, qui sera mise en place à la Libération. C’est dans l’effervescence de ce contexte lyonnais qu’il rencontre l’autrice Geneviève Monnier, ilienne d’Oléron alors âgée de vingt-cinq ans. Il l’épouse en 1942 et ils auront trois enfants : Dominique en 1943, Coline en 1947, Nicolas en 1948. Ce couple deviendra également artistique durant toute son union, en débutant par une pratique commune d'animation théâtrale dans le réseau des auberges de jeunesse. Durant la Seconde Guerre mondiale, il revient à Paris où il poursuit ses études d’architecture. Il entre également au cours de Charles Dullin qui lui recommande de lier ces deux apprentissages pour se préoccuper de la notion d’espace au théâtre.

A la Libération, il participe aux tournées organisées dans les territoires d’Allemagne encore occupés par la France, sous l’égide de l’Office Général de Décentralisation du Théâtre, dont il devient le directeur. Cette expérience, dont on a peu valorisé la mémoire alors que de nombreux artistes de cette génération y ont participé, dure trois ans. A cette époque, il participe également à la formation et aux activités de Travail et Culture, qui est la première association française tentant de promouvoir la culture populaire.

En 1949, il signe sa première mise en scène parisienne dans un petit théâtre du quartier Latin. Pour ce faire il choisit Homme pour homme de Bertolt Brecht, dont il a fait personnellement la connaissance trois ans plus tôt. En 1955 il poursuit l’exploration de ce répertoire avec L’Exception et la règle qu'il crée à Lyon. Ces deux créations traverseront en fait l’intégralité de sa carrière. Il donnera quatre autres versions du premier spectacle : Allemagne occupée et Paris 1949, Paris 1964, Hammamet 1970. Il donnera aussi trois autres versions du second spectacle : Tel Aviv 1966, Montréal 1968, Fort de France 1972. Pour chacune de ces reprises, il révèle une nouvelle lecture dramaturgique de ces deux pièces en les contextualisant dans le lieu géographique de la représentation et de l’époque où elle est jouée. A noter que durant la première décennie de cette exploration de Bertolt Brecht, Geneviève Serreau y est également très impliquée par la réalisation de traduction et d'adaptation, ainsi que par la rédaction d'articles et d'essais consacrés à ce sujet, dont certains paraissent postérieurement à cette période.

Durant les années cinquante, c’est un jeune artiste de théâtre se produisant sur diverses petites scènes du Paris théâtral de l’après-guerre, la Rive gauche. Il met en scène des auteurs de sa génération dont il devient le révélateur : Arthur Adamov, Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Jean Genet. Jusqu’en 1969, il reprendra nombre de ces créations à Paris, Londres, Copenhague, Stockholm, Grenoble, Lyon. Il créera aussi en 1965 une version en court métrage d’une des pièces de Beckett en coréalisation avec Marin Karmitz et en 1967 une version radiophonique d’une des pièces de Ionesco. A noter également que durant la première décennie d'exploration de ce répertoire, Geneviève Serreau est à nouveau très impliquée par la rédaction d'articles ainsi que d'un essai consacré à l'histoire du "Nouveau théâtre".

A Paris, durant les années cinquante, il est le directeur d’abris théâtraux où il crée et où il programme : le Théâtre des Noctambules (1950-51), ainsi que le Théâtre de Babylone (1952-54) ayant le statut de SCOP et dont il est cofondateur. Il contribue aussi à des programmations théâtrales innovantes de cette époque : Mardis du Théâtre de l’Œuvre (1955, 1956), Théâtre d’Aujourd’hui à l'Alliance française (1957). Enfin, dans les années soixante, il fonde à son tour une forme de programmation inédite avec les Estivales qu'il organise au pavillon de Marsan (1964).

Il met également en scène une foultitude d’auteurs français et étrangers, dont certains sont déjà consacrés par le répertoire tandis que d’autres en sont à leur éclosion. Il met également en scène des adaptations d’œuvres non théâtrales. Il est souvent le décorateur de ses spectacles, tout en travaillant d’autres fois avec une myriade de peintres et de décorateurs de sa génération. La musique fait aussi partie de son œuvre théâtrale, il travaille ainsi avec divers compositeurs qui lui sont contemporains.

Jean-Marie Serreau participe également à la décentralisation théâtrale : en 1953 à Caen (Jo Tréhard) en 1962 à Dijon (Michel Parent), en 1968 avec Jean Danet, en 1970 à Béziers (Jacques Echantillon) ainsi qu'à Bordeaux (Roger Lafosse), en 1971 à Avignon (Jean Vilar), en 1972 à Fort-de-France (Aimé Césaire). Par ailleurs, en 1973/74 son œuvre ultime sera également programmée à Brest (Paol Keineg), à Nanterre (Pierre Debauche), à Strasbourg (André-Louis Périnetti), puis en Occitanie, en Normandie et à nouveau à Strasbourg.

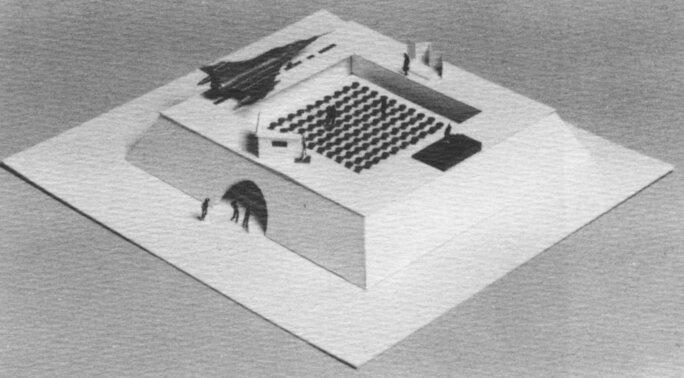

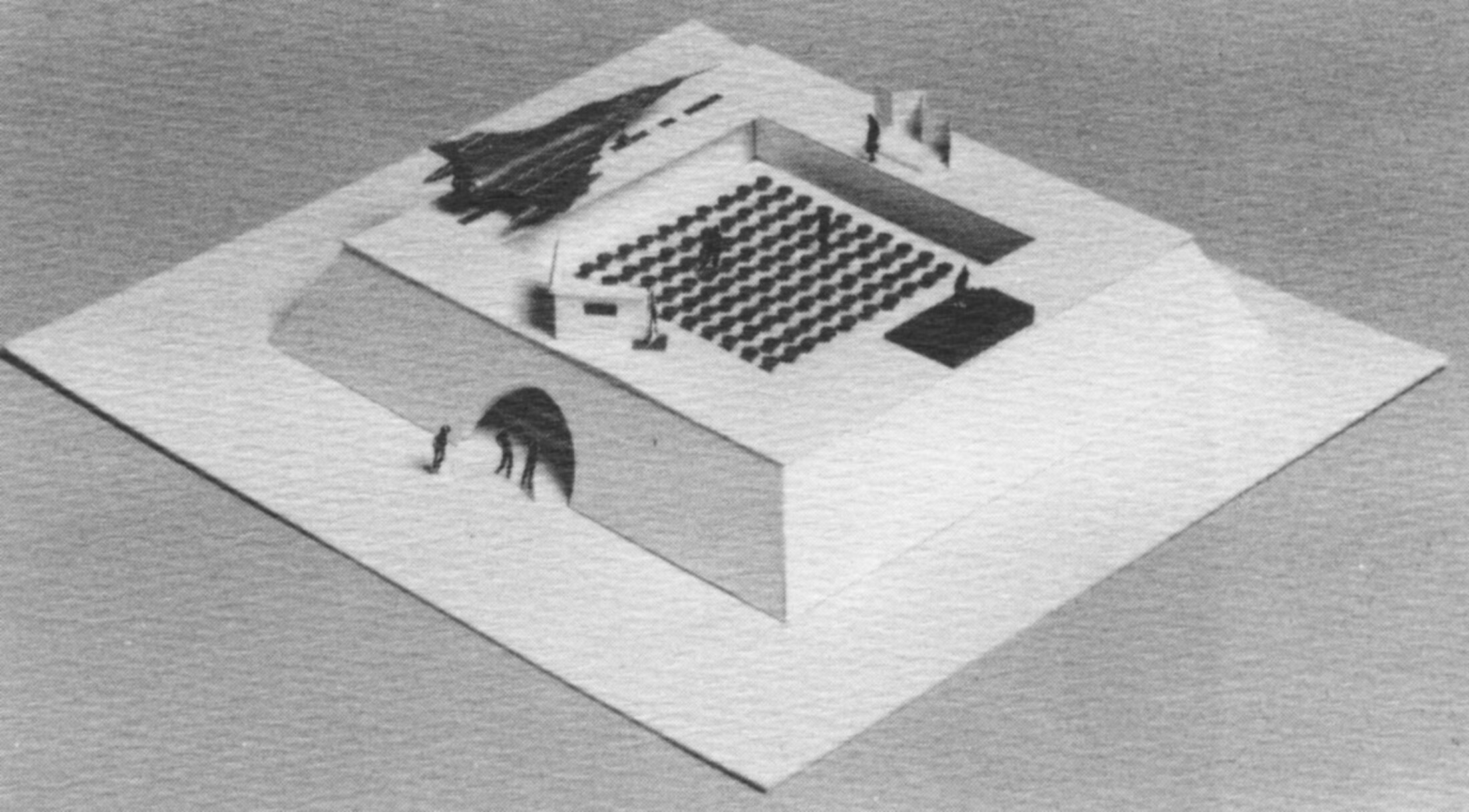

A noter qu'en 1962, lors du 9e Festival des Nuits de Bourgogne, il crée une pièce expérimentale : Gilda appelle Mae West de Michel Parent. A travers cette création, il donne corps et matérialité aux théories d’Antonin Artaud sur l’espace théâtral en concevant un dispositif scénique inspiré du peintre Yacoov Agam. Cette pièce revient sur le bombardement de Hiroshima en retraçant pêle-mêle les événements qui ont conduit John Eatherly (pilote ayant lâché la bombe sur Hiroshima) à la tentative de suicide, puis à la prison pour vol à main armée, enfin à l'asile depuis plusieurs années. Jean-Marie Serreau crée un dispositif scénique divisé en quatre plateaux où se jouent simultanément plusieurs actions, quatre acteurs interprétant le même personnage et communiquant par radio. Le décor est fait d’objets manufacturés qui en fonction des éclairages prennent la forme de grattes ciel ou de ruines. Les spectateurs sont installés au centre, d'abord sur des tabourets lors de la création, puis sur des fauteuils pivotants lors de sa reprise à Essen (ex-RFA), afin de pouvoir suivre telle ou telle action du spectacle, en démultipliant ainsi les possibilités de lecture de l’œuvre.

Agrandissement : Illustration 2

Initialement rendu célèbre sur les petites scènes parisiennes, durant les années soixante il se produit dans les deux grandes salles parisiennes publiques de cette époque : au Théâtre de France (Jean-Louis Barrault) en 1961 et 1965, puis à la Comédie-Française (Édouard Bourdet) en 1966. A noter que le 25 janvier 1967, Jean-Marie Serreau reçoit le Prix Dominique de la mise en scène (Prix créé en 1953).

En 1958, Jean-Marie et Geneviève Serreau se séparent. Cette dernière, qui par ailleurs travaille dans l'édition, poursuivra son chemin d'autrice, d'essayiste ainsi que de critique littéraire. On invite ici à se reporter au catalogue général de la BnF recensant près de 200 notices sous ce nom, ainsi que près d'une vingtaine sous son nom de jeune fille.

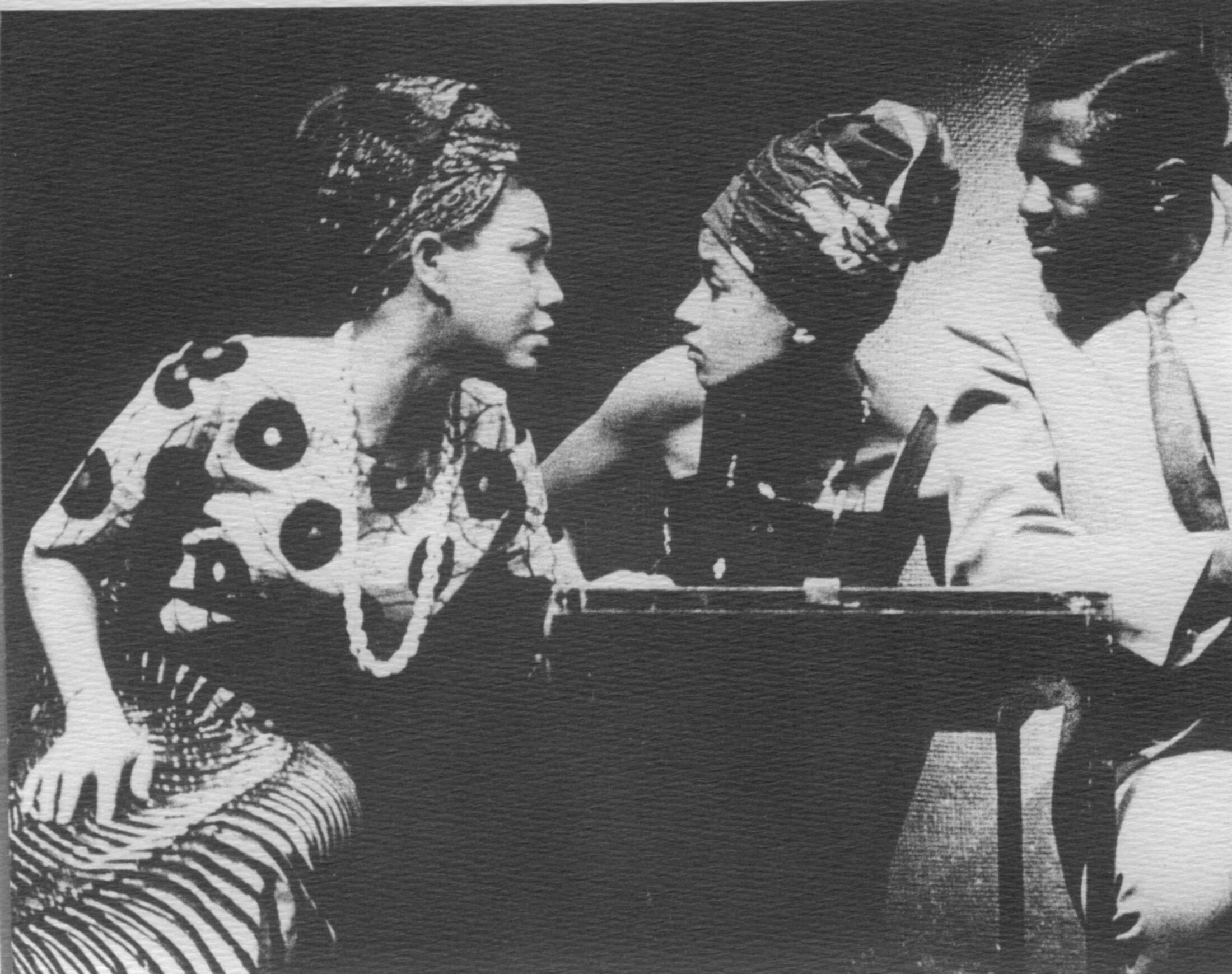

En 1962, Jean-Marie Serreau devient le compagnon de la comédienne Danièle Van Bercheycke. Alors âgée de dix-neuf ans, cette actrice Isarienne d’origine guyanaise débutait tout juste, dans les caves animées de Saint-Germain-des-Prés où elle donnait des lectures d’Aimé Césaire. Elle jouera alors régulièrement sous la direction de Jean-Marie Serreau jusqu'à sa dernière création, ainsi que sous la direction d'autres metteurs en scène durant sa carrière qui se poursuit toujours. Elle est également actrice de cinéma, encore aujourd'hui. Jean-Marie Serreau et Danièle Van Bercheycke auront deux enfants : Raphaëlle en 1968 et Kalousaï en 1971.

A partir des années soixante, il intègre dans l’espace scénique des innovations techniques n’ayant pas été initialement pensées pour le théâtre : projections vidéo murales, diffusions sonores électroacoustiques, techniques des studios de télévision et de l’informatique qui sont alors en plein essor. C'est ainsi qu'en 1969, alors que les halles centrales de Paris (Victor Baltard) sont sur le point d'être détruites (août 1971), il fonde l'Atelier des Techniques de Communication (ACT) que le ministère des Affaires culturelles charge d'une étude sur la possibilité de réaliser des spectacles polyvalents dans des lieux non théâtraux, de les diffuser par les nouveaux moyens techniques, ainsi que sur les réactions du public devant ces types de créations.

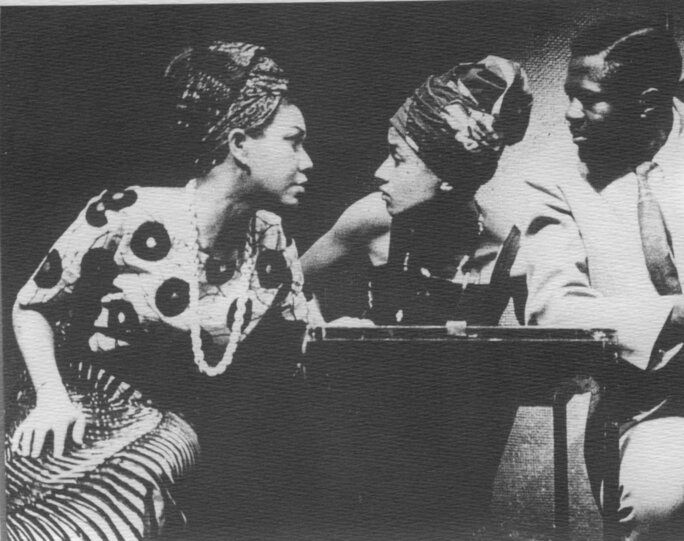

Conjointement à cette esthétique théâtrale alors tout à fait unique en France, ses choix de répertoire, ainsi que ses choix d'artistes interprètes évoluent à nouveau. Témoin de la décolonisation, de 1958 à 1972 il met en scène des auteurs engagés dans cette progression du monde, dont certains débutent tout juste : Kateb Yacine, Aimé Césaire, René Depestre, Bernard Dadié. Alors que depuis ses débuts son œuvre est aussi le fait de personnes de différentes générations, natives de la capitale, de multiples provinces françaises ainsi que de l'étranger, Jean-Marie Serreau intègre alors dans son paysage humain des personnes natives ou originaires du monde arabe, du monde africain, ainsi que du monde ultramarin.

Ce théâtre sans équivalent et qui, lui aussi, relie les années soixante aux années soixante-dix, mais dont on a - là encore - mal valorisé la mémoire. Chronologiquement, cette partie de son œuvre se déploie en Tunisie, en Belgique, en France, en Autriche, en République Fédérale Allemande, en Italie, au Sénégal, au Canada. Rappelons par ailleurs que préalablement à cette période, l'Asie s'était déjà imposée dans son œuvre. A Paris dans les années cinquante, à travers les thèmes de la guerre à laquelle a participé la France en Corée d'une part, ainsi que l'Indochine coloniale d'autre part, avec Michel Vinaver et Marguerite Duras. Ainsi qu'à Dijon dans les années soixante, à travers le thème du bombardement de Hiroshima, avec Michel Parent.

Agrandissement : Illustration 3

En mars 1968, tandis qu’aux USA le mouvement des droits civiques américains atteint son apogée, il signe la création française de Drôle de baraque d'Adrienne Kennedy au Petit Odéon (J.L. Barrault), tandis qu'un mois plus tard Martin Luther King est assassiné. En été 1970, Jean-Marie Serreau reprend ce spectacle et crée également La Mort de Bessie Smith d'Edward Albee au Théâtre du Midi (Carcassonne). Cette même année, les deux spectacles sont programmés à Bordeaux par le SIGMA, dans le cadre de la Semaine de recherche et d'action culturelle créée en 1965 à l'Entrepôt Lainé par Roger Lafosse.

En août 1970, dans le cadre des activités multiples de l'ATC, une réalisatrice mène un court métrage sur les répétitions de 1789 au Théâtre du Soleil qui vient alors de s'installer à la Cartoucherie simplement pour y répéter. C'est par ce documentaire que Jean-Marie Serreau découvre l'existence de cette friche militaire à l'abandon située dans le 12e arrondissement de Paris, logée dans le nord-ouest du bois de Vincennes. A l'automne 1970, le Théâtre du Soleil décide d'y rester pour y fonder son propre lieu théâtral.

Début 1971 Jean-Marie Serreau, alors âgé de cinquante-huit ans, fonde le second abri théâtral de la Cartoucherie : le Théâtre de la Tempête. De juin 1971 à juin 1972 il en fait un nouveau théâtre d'accueil parisien ouvert à l'international, répondant aux artistes préférant la souplesse de l'abri théâtral offrant un espace vide plutôt que la rigidité de l'édifice théâtral figeant le rapport spatial entre la scène et salle. Il y accueille du théâtre jeune public, ainsi que du jeune théâtre français et étranger (USA, Espagne, Mexique, Bengale, Algérie).

De 1971 à 1972 au sein de la Cartoucherie, il permet et soutien le surgissement de deux autres lieux théâtraux portés par de toutes jeunes équipes : l'Atelier de l'Epée de Bois (1968) d'Antonio Díaz-Florián qui en 1985 prend le nom de Théâtre de l'Epée de Bois et qui se trouve toujours à la Cartoucherie, ainsi que l'Atelier du Chaudron de Tanith Noble (1969) qui a dû quitter la Cartoucherie en 1999 pour le 11e arrondissement de Paris.

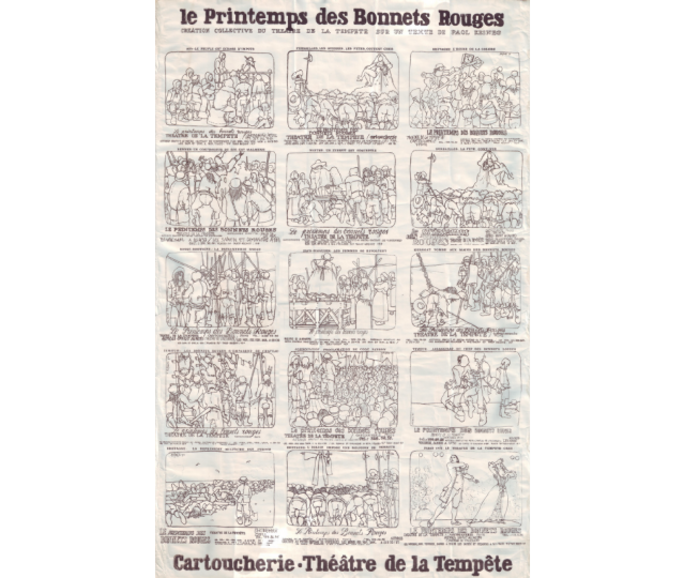

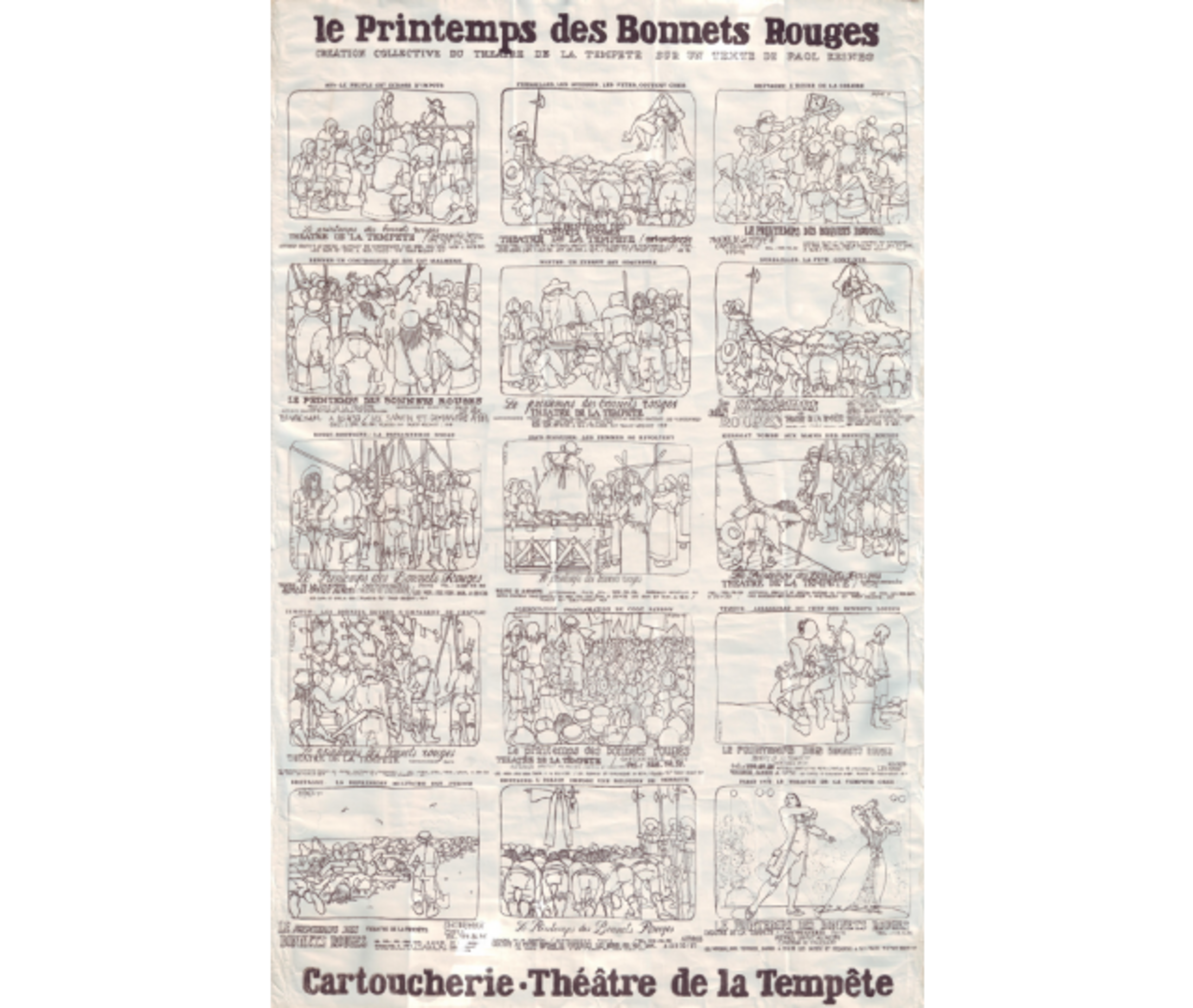

En décembre 1972, il adapte l'œuvre d'un jeune poète breton - Le Printemps des bonnets rouges de Paol Keineg - à travers laquelle il conjugue avec brio l'ensemble de ses partis pris esthétiques : création dans un espace vide, adaptation d'une œuvre non théâtrale, fable de portée sociale et politique, interprètes originaires ou natifs de multiples endroits du monde, scénographie avec plateaux mobiles. Ce sera son œuvre ultime. Elle n'est pas signée de lui, mais elle est signée : "création collective du Théâtre de la Tempête". La création collective, cette autre façon de faire du théâtre née à la fin des années soixante et qui durant une bonne décennie a contredit, en France et à l'étranger, la construction du récit collectif de l'histoire du théâtre du XXe siècle qui, aujourd'hui encore, n'est envisagée que comme étant sous "le règne du metteur en scène".

Cinq mois plus tard, il s’éteint des suites de maladie tandis que son spectacle a fait un triomphe et qu'il est parti en tournée (Bretagne, Nanterre, Strasbourg). Il laisse alors derrière lui une œuvre monumentale, ainsi qu'une équipe orpheline et un théâtre sans direction artistique : « On pouvait rencontrer, un jour, une heure, Jean-Marie Serreau dans une galerie du musée du Louvre, notant, regardant, écoutant. Si sa rencontre avec Brecht fut si importante et l'a amené le premier à faire connaître l'auteur en France, il est demeuré aussi l'un des metteurs en scène obstinément vivants du jeune théâtre. Ce théâtre, poursuivi et inachevé, mais qui donne parfois les œuvres les plus fortes » (Jean-Marie Serreau, Armel Marin, Encyclopédie Universalis).

C'est dans le contexte abrupt de ce deuil que l'orientation du Théâtre de la Tempête est redéfinie dans l'urgence : Jacques Derlon, qui était administrateur de ce lieu, prend la direction de ce tout nouveau théâtre d'accueil parisien, qui durant quinze ans n'a d'abord qu'une seule grande salle. A noter que durant les trois premières années de ce nouveau fonctionnement, ce directeur s'entoure de trois dames de théâtre aux compétences multiples et complémentaires : Huguette Faget, Marie-Françoise George, Geneviève Serreau.

Au fil de sa carrière, Jean-Marie Serreau a mis en scène pas moins de quarante-trois auteurs. Il a également joué dans dix-huit de ses spectacles : Molière, Musset, Jonson, Gozzi, de Vigny, del Valle-Inclàn, Kakfa, Shaw, Brecht, Pirandello, Strindberg, Adamov, Vian, Beckett, Gorki, Kateb Yacine, Frisch, Césaire.

Il a aussi joué sous la direction de seize metteurs en scène et d’une metteuse en scène : Maurice Delarue (1939), Claude Martin (1945-46), Charles Dullin (1945), Lucien Arnaud (1946), Paul Higonnenc (1946-47), Jean-Louis Barrault (1947), Christine Tsingos (1947-48), François Vibert (1949), Benno Besson (1949), Jacques Mauclair (1950-51), Albert Médina (1950-52), Franck Sundstrom (1952), Jo Tréhard (1953), Roger Blin (1955 et 1961), Sacha Pitoëff (1956), Michel Etcheverry (1956), José Quaglio (1959). Il a aussi été acteur de cinéma sous la direction de José-Maria Bersoza (1972).

Enfin, s’agissant de la lecture de son œuvre du point de vue des relations entre théâtre, politique et société ; son parcours théâtral de 1938 à 1973 - qui s’étend également hors de France - a pour toile de fond : la fin de la Troisième République, la grève générale de mai et juin 1936, la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy, la Résistance, le rideau de fer soviétique du bloc de l’Est (Albanie, Allemagne de l’Est, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie), le Gouvernement Provisoire de la République Française, le Mouvement fédéraliste européen, la Quatrième République, la création éphémère du ministère de la Jeunesse des Arts et des Lettres, puis sa réduction à une sous-direction des spectacles et de la musique à la Direction générale des arts et des lettres du ministère de l’Éducation nationale, la création des DOM-TOM, la guerre en Indochine et la fin de son occupation (Cambodge, Laos, Viêt Nam), la Cinquième République, la guerre en Corée et sa division en deux pays, la création du ministère des Affaires culturelles et la nomination du premier conseiller technique chargé du théâtre et de l'action culturelle, la décentralisation théâtrale, la guerre en Algérie et la fin de son occupation, la fin de l’occupation coloniale de l’Afrique (Tunisie, Maroc, Algérie, Sénégal), le mouvement des droits civiques américains, ainsi que la grève générale de mai et juin 1968.

Agrandissement : Illustration 4

En 1974, l'Association des Amis de Jean-Marie Serreau réalise une exposition sur panneaux consacrée à son parcours théâtral. Conçue par Jean-Paul Liégeois et Geneviève Serreau, elle est d'abord présentée au Festival d'Avignon (Paul Puaux), puis au Théâtre d'Orsay (Jean-Louis Barrault).

En 1984, la Mairie de Paris (J. Chirac) renomme le Théâtre 14 en Théâtre 14 Jean-Marie Serreau. Il se trouve avenue Marc Sangnier, dans le 14e arrondissement où résidait l'artiste à qui la municipalité souhaite ainsi rendre hommage. Actif dans les années 70 sous le nom de Théâtre Studio 14, à partir de 1982 il prend le nom de Théâtre 14, puis en 1984 il est réaménagé et prend donc ce nouveau nom. Doté d'un plateau de scène de 100 m2 et d'une salle de 200 places, il ne correspond en rien aux innovations scéniques que l'on doit à Jean-Marie Serreau. Ce théâtre n'apparaît pas dans la présentation détaillée de 87 lieux scéniques par Jean Chollet et Marcel Freydefont dans Les Lieux scéniques en France 1980-1995 qui paraît en 1996 aux Editions AS (Grand Prix de la critique 1996-97). Mais il est mentionné dans la liste complémentaires des lieux se trouvant à la fin de cet ouvrage, où par ailleurs aucun des théâtres de la Cartoucherie n'est mentionné.

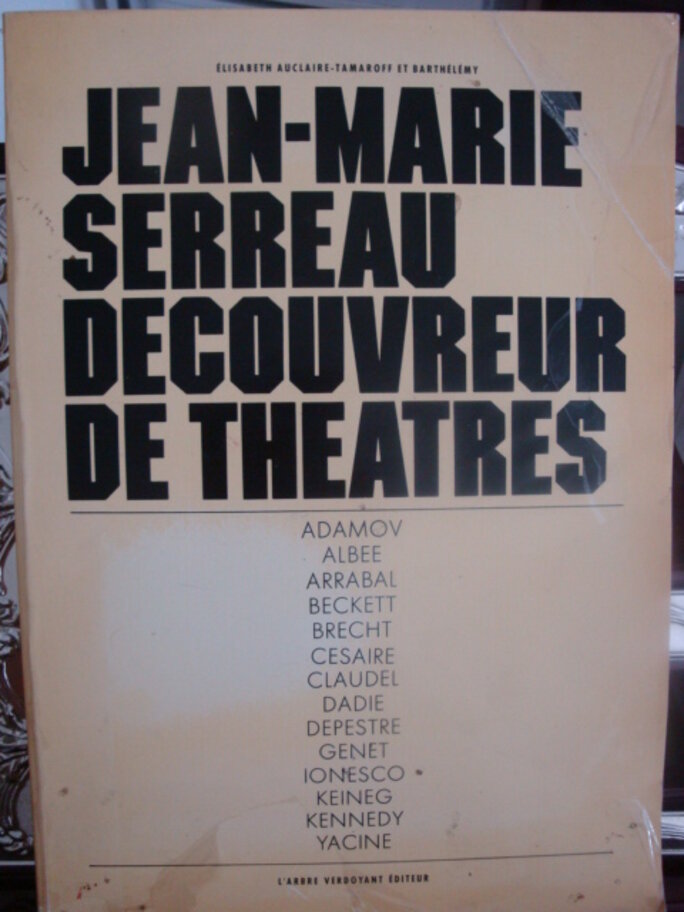

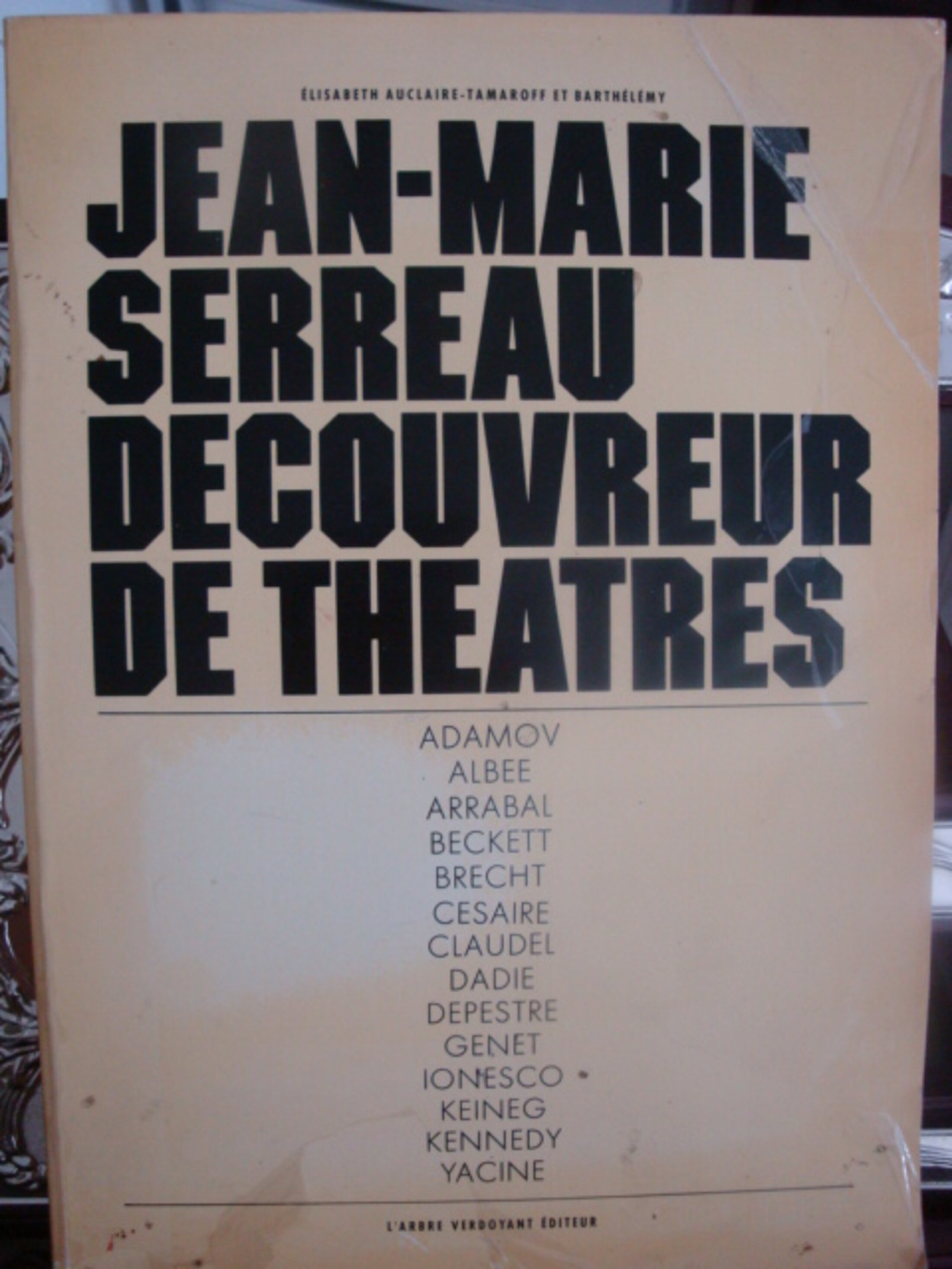

En 1986, L'Arbre verdoyant éditeur fait paraître Jean-Marie Serreau découvreur de théâtres d'Elisabeth Auclaire-Tamaroff et Barthélémy, qui demeure à ce jour l'unique monographie consacrée à cet artiste. Il s'ouvre sur des éléments biographiques et comporte tout au long de l'ouvrage de nombreux témoignages des compagnons de l'artiste. Il s'organise thématiquement d'abord par la Rive gauche, puis par le développement de trois axes de compréhension : un monde qui n'en finit pas de mourir (Ionesco, Beckett, Genet), un monde qui n'en finit pas de commencer (Brecht), le théâtre du monde en train de se faire (Kateb Yacine, Césaire, Depestre, Dadié). Il se prolonge par l'analyse du travail de mise en scène (écriture, jeu, scénographie, musique, audiovisuel) et de plusieurs prises de positions de Jean-Marie Serreau dont à Abidjan en 1971. Cet ouvrage de référence fait état du Théâtre de la Tempête, mais sans en expliquer l'origine ni exposer ses premières activités d'accueil. Son annexe comporte d'abord une chronologie récapitulative, enrichie d'une chronologie distincte pour les activités internationales. Il comporte aussi plusieurs listes : décorateurs et scénographes, créateurs d'images, compositeurs et interprètes, comédiens et comédiennes, auteurs et pièces. L'ensemble du livre est richement illustré et permet d'apprécier l'étendue du corpus iconographique se rapportant à Jean-Marie Serreau.

Agrandissement : Illustration 5

Dans les années 1990, à Rennes Marc Le Pillouër - directeur du Théâtre National de Bretagne - donne le nom de Jean-Marie Serreau à la petite salle de ce théâtre, tandis qu'à la Cartoucherie Antonio Díaz-Florián donne au studio du Théâtre de l'Epée de Bois le nom de Jean-Marie Serreau.

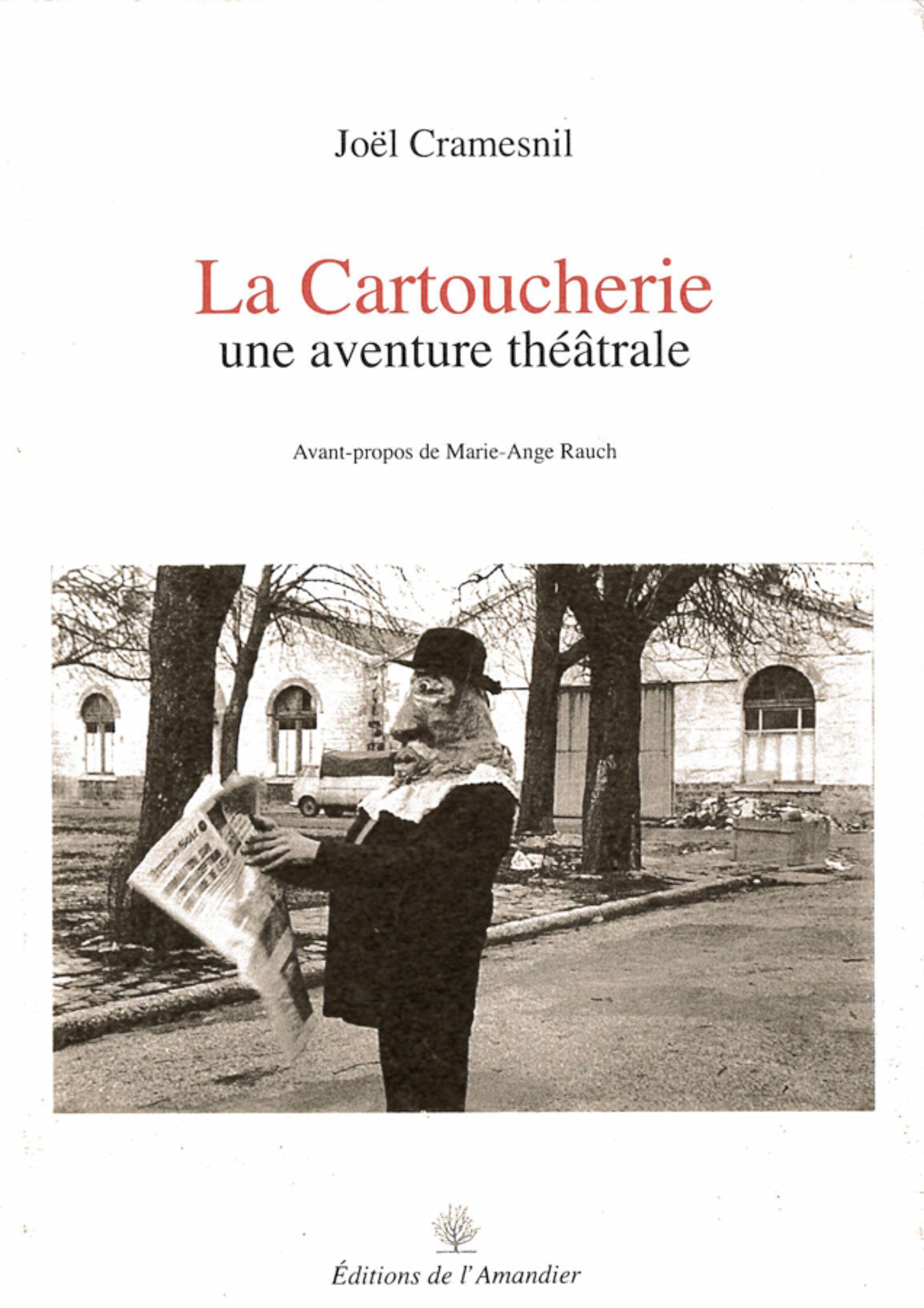

En 2004, les éditions de l'Amandier font paraître La Cartoucherie, une aventure théâtrale - écrit par l'auteur de ces lignes - qui demeure à ce jour l'unique monographie consacrée à cet ensemble théâtral (Prix Jamati 2005). Les parties consacrées à Jean-Marie Serreau restituent son parcours de façon exhaustive et chronologique de 1936 à 1973 où sont intégrés les axes thématiques mis à jour par E. Auclaire-Tamaroff en 1986. Mais son axe d'étude est historique et porte sur l'analyse des rapports entre théâtre, politique et société. Dans sa première partie, il restitue l'intégralité des parcours des cinq troupes, de leurs débuts (1936, 1959, 1964, 1968, 1969) à leur installation à la Cartoucherie (1970-1973). Dans sa seconde partie, il restitue les histoires - distinctes et communes - des cinq théâtres de cet ensemble théâtral de façon exhaustive jusqu'en 1995. Enfin, sa troisième partie met à jour cinq axes de compréhension des rapports entretenus par cet ensemble théâtral avec la politique et la société qui lui furent alors contemporaines. Cet ouvrage inclue donc également les restitutions, sur la même période, des évolutions administratives et politiques de la Ville de Paris puis de la Mairie de Paris, ainsi que du ministère des Affaires culturelles puis du ministère de la Culture. Ce faisant, cet ouvrage met donc à jour tout le parcours de Jean-Marie Serreau, ainsi que l'histoire du Théâtre de la Tempête jusqu'en 1995. Il comporte par ailleurs une chronologie récapitulative en fin d'ouvrage.

Agrandissement : Illustration 6

En 2010, Philippe Adrien - directeur du Théâtre de la Tempête ayant succédé en 1995 à l'administrateur Jacques Derlon, qui avait succédé à Jean-Marie Serreau en 1973 - donne à la grande salle de ce théâtre le nom de Jean-Marie Serreau, soit quasiment quarante ans après sa mort et la fondation de son dernier théâtre.

Le 8 février 2013 Théâtre Ouvert (Micheline et Lucien Attoun) organise une soirée d'hommage à Jean-Marie Serreau. A cette occasion le dramaturge Michel Vinaver donne lecture de son témoignage : " En repensant à Serreau comme je le fais souvent, en repensant à l'homme, je me dis qu'il y avait chez lui quelque chose d'aérien, un peu féérique, grâce à quoi il éludait les problèmes sans solution, comme en connaissaient les projet de théâtre d'avant-garde dans les années 50. Jean-Marie ne passait pas en force, il rusait et charmait, louvoyait, jonglait, déjouait la loi des causes et des effets. Il était insubmersible."

En octobre 2013, ce témoignage paraît dans la Revue d'Histoire du Théâtre qui consacre sa parution à Jean-Marie Serreau et les scènes de la décolonisation, dossier conçu par Léonor Delaunay et Joël Huthwohl. Il regroupe sur ce thème deux articles (Sylvie Chalaye, Annick Gendre) ainsi que deux entretiens (Daniel Maximim, André-Louis Périnetti). L'ensemble est complété par un article de présentation du Fonds Jean-Marie Serreau conservé au département des Arts du spectacle de la BnF.

En 2015, Martinique 1ère coproduit avec le CNC le documentaire Jean-Marie Serreau découvreur de théâtres d'Alexandre Hilaire. Il permet de voir pour la première fois de nombreux extraits d'interviews et de spectacles (par exemple : Danièle Van Bercheycke jouant dans Gilda appelle Mae West de Michel Parent en 1962 au Festival des Nuits de Bourgogne). Il permet également de se faire une idée de la richesse du corpus audiovisuel se rapportant à cet artiste. Son titre reprend celui de l'ouvrage d'E. Auclaire-Tamaroff paru en 1986 mais dont ni le nom ni le livre ne sont mentionnés (pas même au générique). Tandis qu'il se termine sur un manque de documentation et des qualifications inexactes du Théâtre de la Tempête et de la Cartoucherie (l'ouvrage paru en 2004 n'étant pas même mentionné au générique non plus).

En 2021, Sylvie Chalaye et Romain Fohr (Sorbonne Nouvelle) débutent un projet de recherche intitulé "Jean-Marie Serreau, architecte d'un rêve théâtral" qui est programmé jusqu'en 2025 dans le cadre d'un chantier de recherche labellisé "Projet d'établissement de la Sorbonne Nouvelle". Il est intitulé : "Les Nouvelles Humanités à l'origine de la Sorbonne Nouvelle à travers l'aventure théâtrale de Jean-Marie Serreau". Son volet #1 se tient au Théâtre de la Tempête le 11 décembre 2021.

Joël Cramesnil

Agrandissement : Illustration 7