Manuel Ramos González (1899-1971) est un sculpteur espagnol natif des îles Canaries, un des archipels de la Macaronésie se trouvant dans l’océan Atlantique, à la latitude du Sahara.

C’est sur la plus grande de ces îles - Gran Canaria (1.560 km2) - qu’est né cet artiste ; dans cet ailleurs lointain se dressant au milieu des vagues, cette île conquise par le royaume d’Espagne et devenue l’extrême sud de l’Europe.

Agrandissement : Illustration 1

Gran Canaria : un monde ailleurs

Ce sont des Berbères (Amazighs) qui accostent les premiers sur cette île et s’y installent 3.000 ans avant J.-C., bien avant que n'y parviennent les Phéniciens et les Carthaginois.

Ils ont emporté avec eux des savoir-faire, des graines, des chèvres, des brebis, des cochons. Ils emménagent d'abord dans des cavernes naturelles et s'installent dans les sept îles de l'archipel : Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro, La Palma.

Durant l'Antiquité d'autres vagues de migrations Berbères ont lieu, elles seraient liées à la colonisation de l'Afrique du Nord par l'Empire romain. De nouveaux savoir-faire sont ainsi développés dans les domaines de la pêche, de la poterie et du tissage. Pour autant l'usage du fer n'y est pas introduit, les objets tranchants sont taillés dans du verre volcanique.

Cette civilisation recourt beaucoup à l'usage des plantes. Ainsi l'élément de base de l'alimentation est le gofio, élaboré à partir d'orge, de blé et de rhizome de fougères. Cet aliment existe toujours aux îles Canaries, il s'est également propagé ailleurs dans le monde.

C'est aussi bien sûr un peuple créatif, ayant notamment le goût d’orner la vie quotidienne de motifs géométriques colorés dont ils embellissent les parois de leurs habitats et leurs objets du quotidien.

Agrandissement : Illustration 2

Ils emploient également cette technique d'embellissement sur leurs corps, à l’aide de tampons en terre cuite qu’ils enduisent de pigments naturels, pour des raisons et à des occasions demeurant inexpliquées à ce jour.

Agrandissement : Illustration 3

Enfin, ce peuple se distingue aussi à travers ses pratiques funéraires, par l'aménagement de sépultures exclusivement collectives où sont regroupés des corps momifiés. Un choix lié à leurs croyances et demeurant en partie inexpliqué à ce jour.

Au début du XVe siècle, le royaume d’Espagne colonise cet archipel, lui donne son nom et désigne sa population par le terme de Guanches. Alors qu'ils étaient les seuls Berbères n'ayant pas été islamisés, ils sont alors convertis de force au catholicisme.

L’esclavage s’abat également sur les Guanches, tandis que beaucoup sont massacrés. Certains sont déportés en Andalousie pour fournir de la main d’œuvre agricole. Sur l’île, des mariages de femmes Guanches avec des espagnols sont imposés par la force.

Quelques réparations ne se feront que bien plus tard, suite à des interventions de l’Eglise remontant jusqu’à la cour d’Espagne. Il y aura alors des retours d’Andalousie et quelques réattributions de terre.

Agrandissement : Illustration 4

Mais à l'arrivée du royaume d'Espagne, une autre partie des Guanches réussit à s’enfuir au centre de l'île, dans les montagnes où l’armée ne parvient pas à les rattraper.

Leurs descendant(e)s y vivent toujours et se servent encore de ces bâtons de bergers longs de 2m à 4m leur permettant de franchir les ravins, de gravir les montagnes, de monter les pentes raides. C'est l'accessoire et la technique dont les soldats espagnols ne disposaient pas, tandis qu'ils ne maîtrisaient pas la topographie de cette île.

Nommée "le saut du berger" ou "brinco canario", cette technique est toujours en usage sur l'île de La Palma.

Agrandissement : Illustration 5

Les Guanches ont un autre avantage stratégique car ils communiquent aussi en sifflant. Ce langage, nommé le Silbo, est encore pratiqué et enseigné aux enfants sur l'île de La Gomera.

A la fin du XVe siècle, c'est de Gran Canaria que partent les expéditions de Christophe Colomb qui accostent aux îles Caraïbes et en Amérique. Son histoire et son développement se poursuivent alors au carrefour de trois continents - Afrique, Europe, Amérique du sud -, ce qui demeure très perceptible sur place.

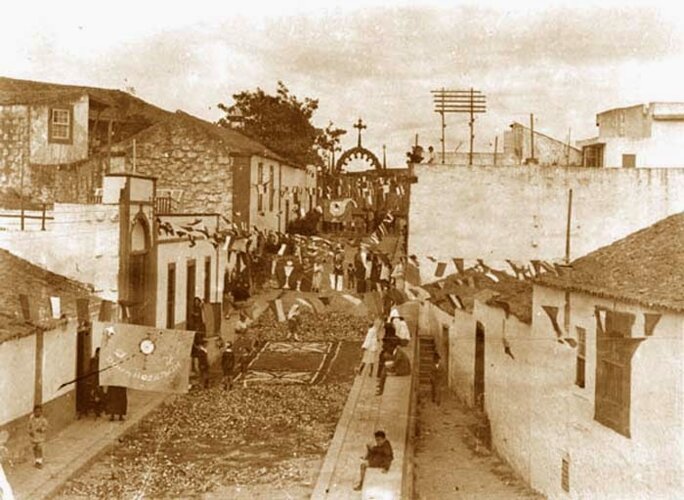

Agrandissement : Illustration 7

Gran Canaria est véritablement "un ailleurs", sensation renforcée par la diversité de son relief, de ses paysages et de ses climats, ainsi que par son art du chant : folías, isas et malagueñas.

Cette sensation d'un "monde ailleurs" se ressent également à travers l'amabilité et la gentillesse des Canariens et des Canariennes, une réalité qui est extrêmement frappante lorsqu'on vient de France.

Au niveau de la médiation culturelle, on y dénombre pas moins d’une quarantaine de musées, qui vont du Museo Canario au Centre atlantique d’art moderne en passant par des maisons musées et des sites archéologiques.

Par ailleurs le calendrier de Gran Canaria compte de nombreuses fêtes, certaines catholiques et d'autres Guanches, telles que la célébration des amandiers en fleurs (février), l'imploration de la pluie (août), la célébration de la pêche (septembre).

A ces fêtes il faut ajouter l’important carnaval de l'île, qui durant un mois se déplace également du nord au sud et s’achève par l’Enterrement de la sardine (mercredi des Cendres).

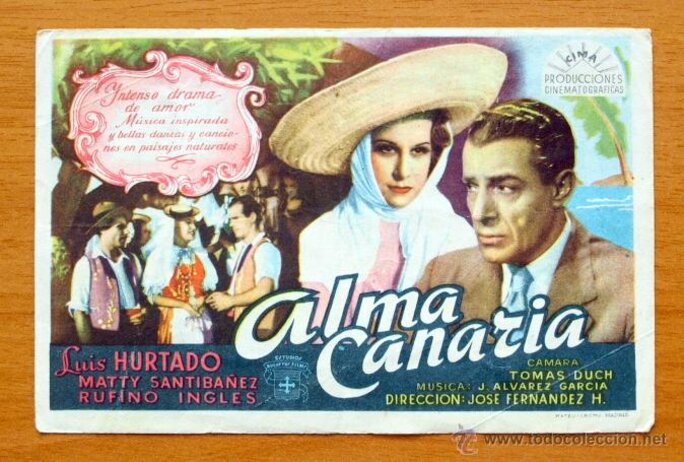

Par ailleurs si on recherche les îles Canaries dans des scénarios cinématographiques, deux films se déroulant sur l’île de Ténérife ne semblent pas avoir laissé de grands souvenirs.

Agrandissement : Illustration 8

Le premier, Alma canaria (Âme canarienne) du réalisateur vénézuélien José Fernández Hernández (1947) - avec Luis Hurtado, Matty Santibañez et Rufino Inglés - a pour objectif de refléter les traditions et le folklore de l'île.

Le second, Escala en Tenerife (Escale à Ténérife), du réalisateur argentin León Klimovsky (1964), est une comédie dans laquelle joue le Dúo Dinámico.

Agrandissement : Illustration 9

Alors qu'il part en tournée jusqu'au Brésil, le duo de chanteurs Dúo Dinámico - alors très populaire en Espagne - fait une première escale à Ténérife, mais sans jamais pouvoir en partir.

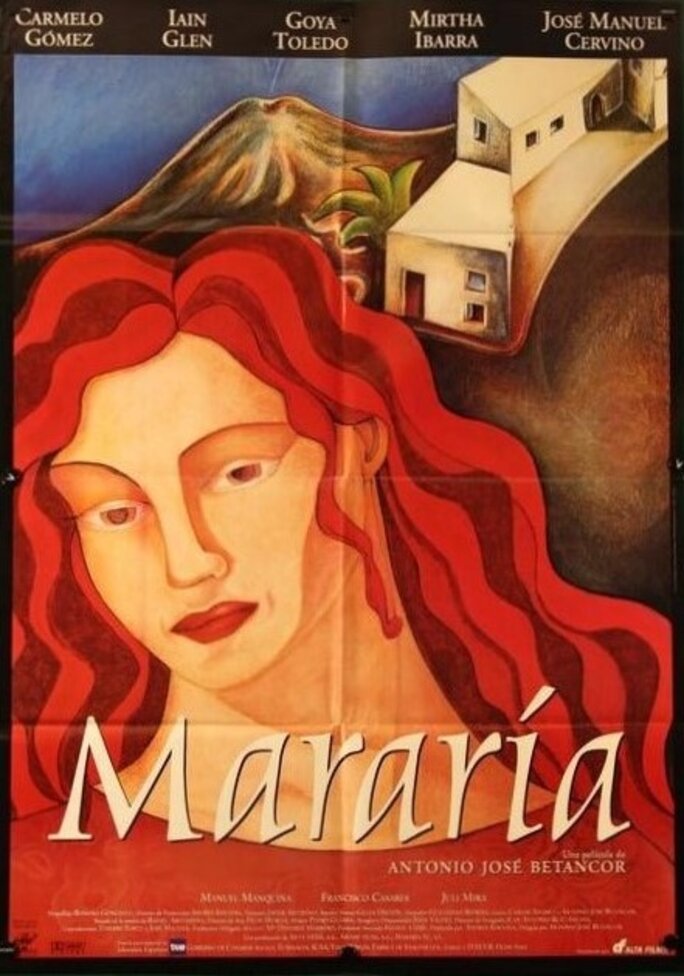

A ces deux films il faut ajouter une production cinématographique d’une autre envergure, qui se déroule sur l’île de Lanzarote : Mararía du réalisateur canarien Antonio José Betancor (1998), avec Carmelo Gómez, Iain Glen, Goya Toledo, Mirtha Ibarra et José Manuel Cervino.

Agrandissement : Illustration 10

Sur l'île de Lanzarote dans les années 30, un vulcanologue anglais et un physicien basque se disputent les faveurs d’une îlienne, Mararía. Film nommé pour cinq Goya en 1999, il reçoit celui de la Meilleure photographie (Juan Antonio Ruis Anchía).

Il existe aussi de nombreux films tournés dans cet archipel pour le choix des paysages, mais dont les scénarios ne s'y déroulent pas. Par exemple Mission sur Mars de Brian de Palma (2000) filmé en grande partie sur l'île de Lanzarote du fait de son relief volcanique.

Enfin, les îles Canaries comptent plusieurs générations d'artistes dans tous les domaines : beaux-arts, arts du spectacle, littérature.

*

Manolo Ramos, d’Arucas à Paris via Madrid (aller-retour)

Agrandissement : Illustration 11

Surnommé Manolo Ramos, notre sculpteur naît en 1899 à Arucas où il grandit dans une famille de huit enfants.

Ce village se trouve dans le nord de Gran Canaria, dans les terres, à 400 mètres d’altitude.

C’est alors l’époque du royaume d’Espagne d’Alphonse XIII.

Dans l’article biographique que lui consacre Bruno Juan Álvarez Abréu, on apprend que parmi ses évasions d’enfant de village, Manolo Ramos se rend souvent à la carrière d’Arucas où il observe longuement le travail des maçons.

Il dit y entendre une musique dans le son des marteaux qui sculptent la pierre. Des ouvriers finissent par lui tendre des outils : il se met à tailler.

A partir de l’âge de dix ans, il se rend aussi régulièrement dans l’atelier voisin d’un charpentier : là il taille alors du bois.

Il dessine également. On l’encourage, y compris à l’école. Enfin, ce serait aussi un enfant rêveur, amoureux de la nature et fin observateur.

En 1921 il part étudier à Madrid durant quatre ans à l’Ecole d’Art et d’Artisanat San Fernando. A Madrid il travaille également dans l’atelier du sculpteur Victorio Macho.

A cette époque l’Espagne connaît plusieurs crises politiques, tout comme le reste de l'Europe. En 1923, le général Primo de Rivera mène un coup d’État.

C'est dans ce contexte sociopolitique que, deux ans plus tard, Manolo Ramos participe à l’Exposition des élèves de l’Académie Royale où il reçoit un Prix.

En 1925 à l’âge de vingt-six ans, il mène un voyage d’étude en Italie durant quatre mois, puis il se rend à Paris pour la première fois, avec l’ambition d’y réussir.

En 1926, ses dessins et ses sculptures sont exposés dans les salons du Cabinet Littéraire de Las Palmas de Gran Canaria. Parmi ses œuvres, un buste de Francisco González Diaz, journaliste qui à cette occasion prononce un discours consacrant le jeune artiste.

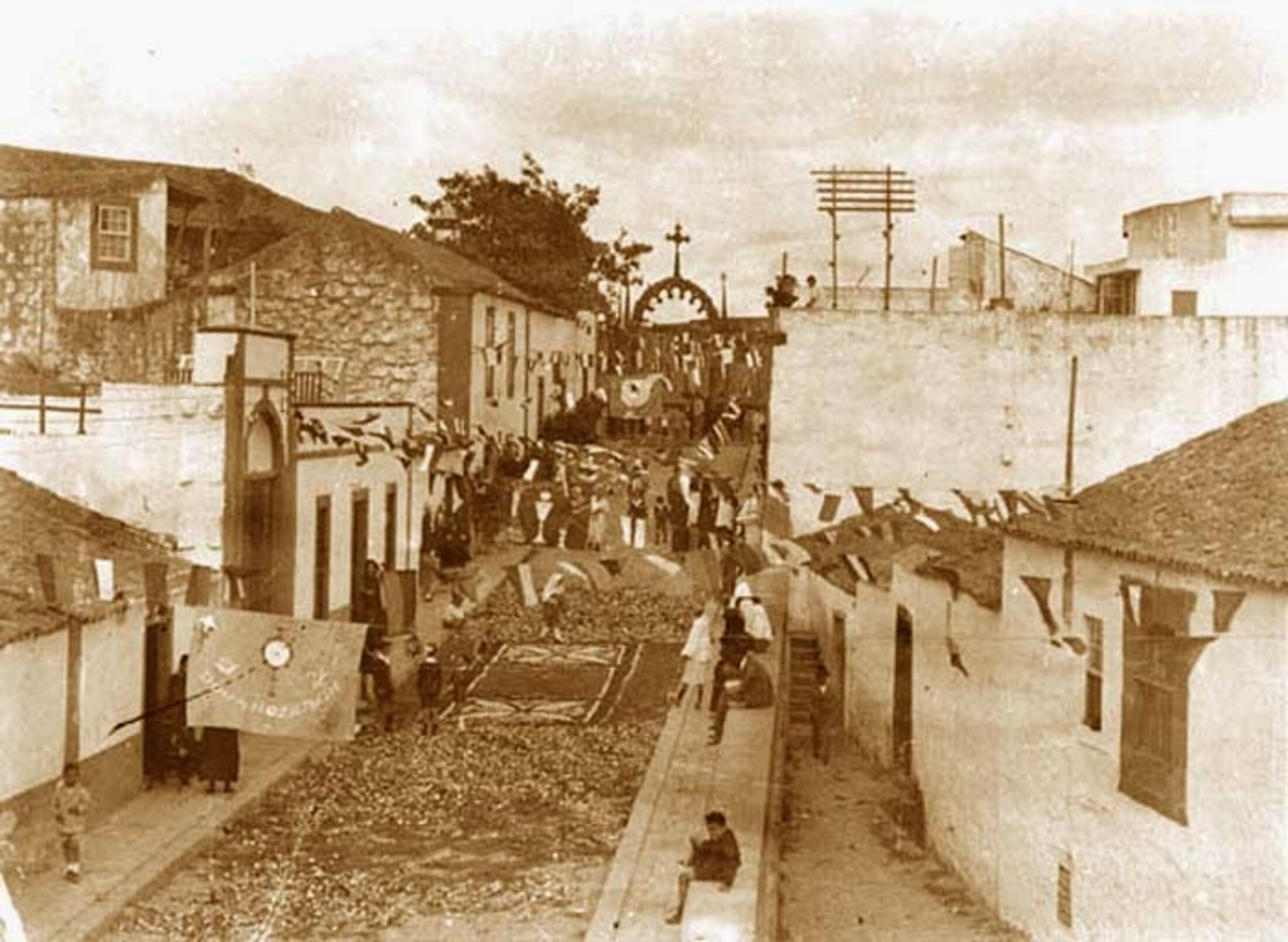

En 1927 il s’installe à Montparnasse (Paris, 14e) où de nombreux artistes du monde entier se trouvent déjà, y compris venant d'Espagne, dont le malaguène Pablo Picasso et le valencien Fernando Luzyarte.

Dans le Paris de cette époque, Montparnasse est un quartier bouillonnant où on s'amuse la nuit dans une ambiance polyglotte et de tous les genres (Le Dôme, La Rotonde, Le Select, La Coupole, …).

Les jeunes artistes qui y résident sont le plus souvent dans la pauvreté et règlent certaines fois l’addition de leur repas en offrant une de leurs œuvres.

Manolo Ramos partage d’abord un appartement rue Bardinet (Paris, 14e) avec le peintre italien Fausto Pirandello et le danseur japonais Tozi Komori.

C’est au début de sa vie d’artiste bohême Parisien qu’il sculpte le buste El Apache (L’Apache, bois).

II réside à Paris jusqu'en 1932 et réussit en partie à vivre de ses œuvres. Ainsi en 1927 un commerçant lui commande un buste de sa fille : Arlette (bronze).

Ses biographes (Sebastián Jiménez Sánchez, Carlos Pérez Reyes) mentionnent qu’en 1927-28 il participe à un Salon d’artistes espagnols se tenant à Paris, mais sans plus de précision et je n'ai rien trouvé à ce sujet.

En 1928, un particulier lui achète son Hebe (granit noir), une œuvre qu’il voulait en écho à Hebé d’Antonio Canova. C’est aussi l’année où un compatriote canarien lui présente, à Paris, celle qu’il épousera et qui deviendra sa muse.

Il y a maintenant quatre ans que Manolo Ramos le Canarien est devenu un Parisien, lorsque le 14 avril 1931 la Seconde République Espagnole est proclamée suite aux élections municipales.

Il rentre à Gran Canaria l’année suivante. Ses amis obtiennent qu’il expose à Las Palmas. Il crée par ailleurs une Académie de Peinture et de Sculpture ouverte aux ouvriers.

Dans l’article biographique précédemment cité, Bruno Juan Álvarez Abréu rapporte qu’au début de la guerre civile espagnole (1936-39) Manolo Ramos est incarcéré durant une semaine et que sa personnalité en a été marquée.

Il serait alors devenu silencieux et solitaire, s’isolant pour sculpter.

Agrandissement : Illustration 13

Le 27 février 1939, la France reconnaît officiellement le nouveau gouvernement franquiste. Le 1er avril 1939, le général Franco annonce la fin de la guerre civile qui vient d'avoir lieu durant mille jours et qui a fait près d'un million de victimes.

A Madrid le 19 mai 1939, le grand défilé de la Victoire est organisé le long du paseo de la Castellana. Parmi les délégations étrangères assistant à cet événement, Philippe Pétain - nommé depuis le 2 mars ambassadeur de France à Madrid - y représente notre pays.

En 1939 la France bascule dans la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruit sa République à partir de 1945 ; tandis que de 1939 à 1977 l'Espagne vit sous la dictature du franquisme et se retrouve tenue à l'écart de l'Union européenne, dont le premier traité est signé en 1958.

A partir des années 50, l'Espagne est façonnée pour devenir une destination du tourisme de masse, y compris aux îles Canaries.

Ce choix conduit progressivement à l'élaboration d'une image de carte postale de cet archipel faisant écran à bon nombre de réalités locales.

Pour s’en faire une idée plus claire, on peut se reporter à Paisajes del placer, paisajes de la crisis (Paysages de plaisir, paysages de la crise) dirigé par Mariano de Santa Ana (Fundacíon César Manrique, 2004).

*

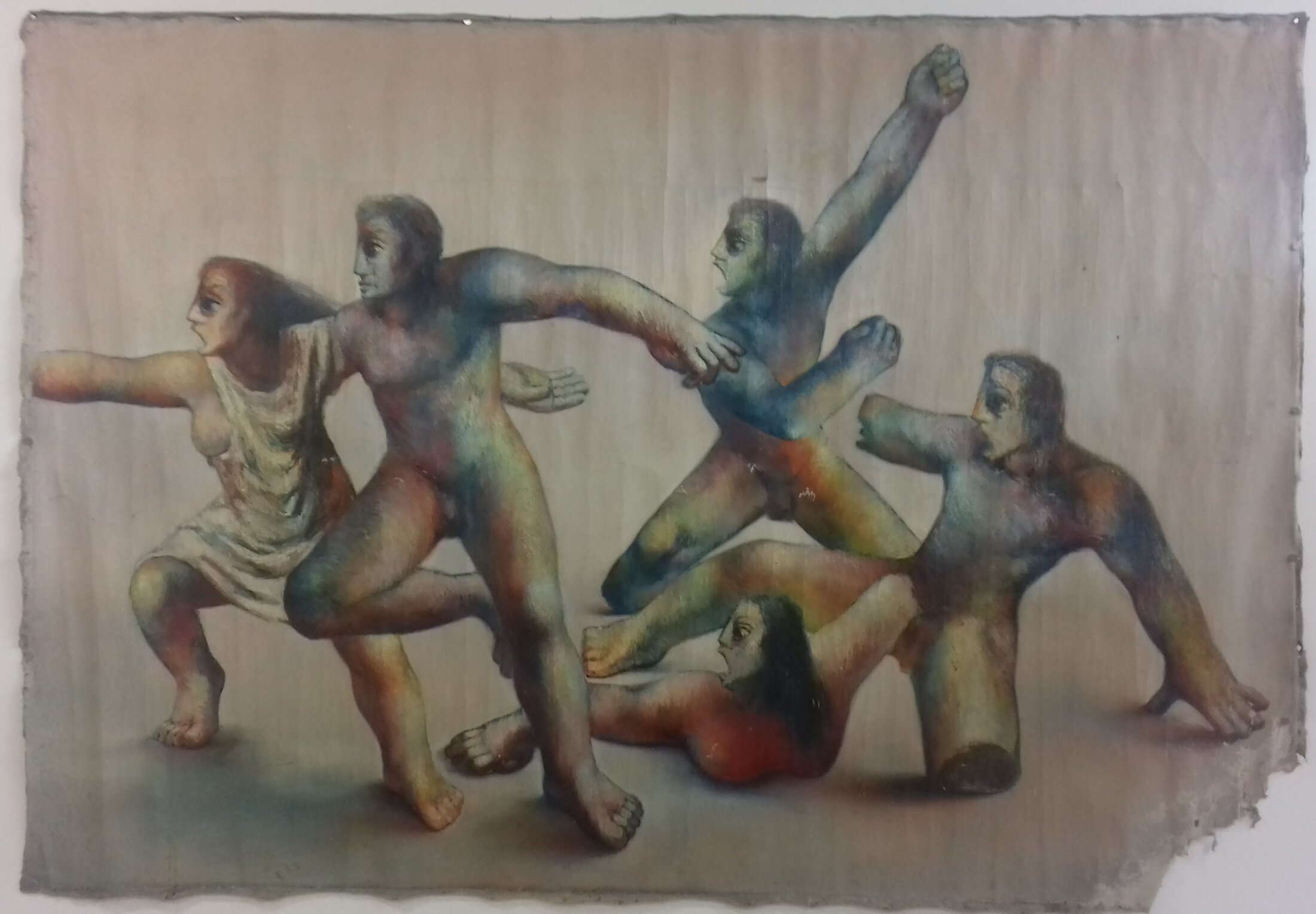

La création et le voyage de la Mendiga Canaria

Les œuvres du sculpteur Manuel Ramos González ne sont pas regroupées à Gran Canaria. Elles se trouvent pour une part dans des collections privées européennes (y compris canariennes) et pour une autre part au musée municipal de son village natale - Arucas - où une salle lui est consacrée.

A quelques exceptions près, cet artiste sculpte essentiellement le bois. De 1926 à 1951, il est exposé à treize reprises dans cinq villes dont pour certaines plusieurs fois : Las Palmas de Gran Canaria, La Rochelle, Paris, Santa Cruz de Tenerife, Madrid.

Ainsi, la Mendiga Canaria (La Mendiante Canarienne) a fait tout un voyage en Espagne depuis sa conception en 1933. L'étonnante translation de cette sculpture fait ainsi se relier Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Malaga, mais aussi Séville.

Revenu vivre à Gran Canaria en 1932, c’est l’année suivante que Manolo Ramos y sculpte la Mendiga Canaria.

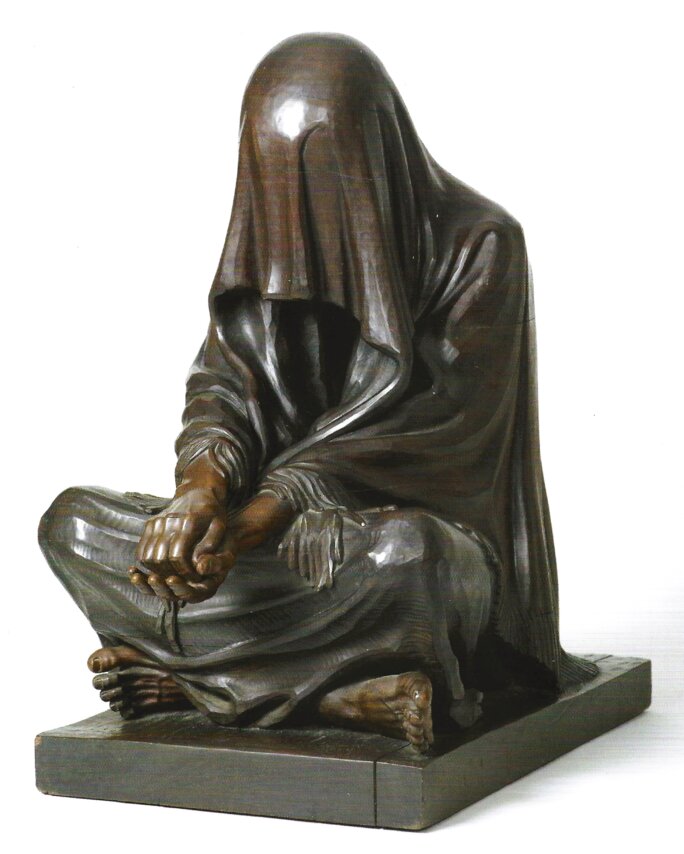

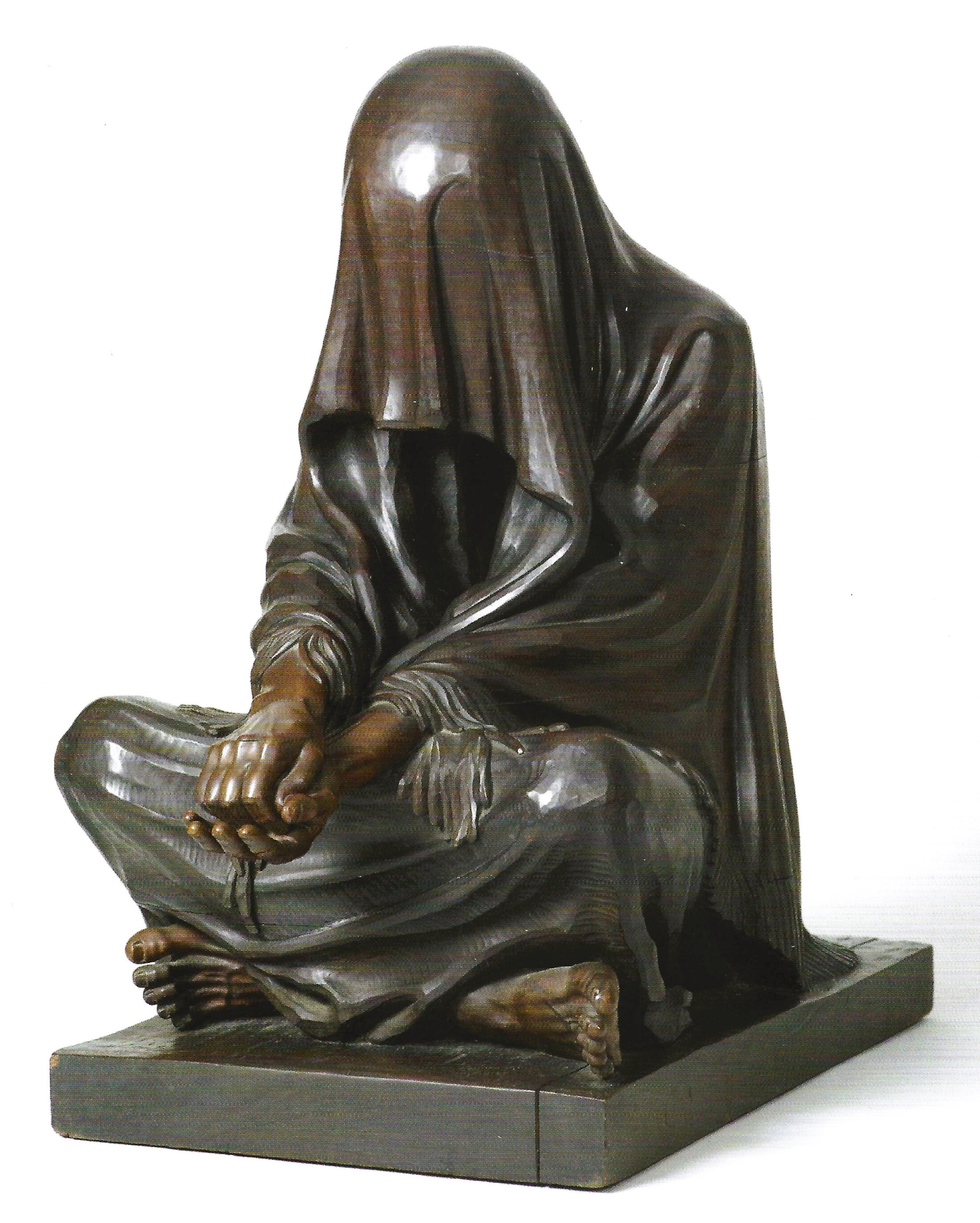

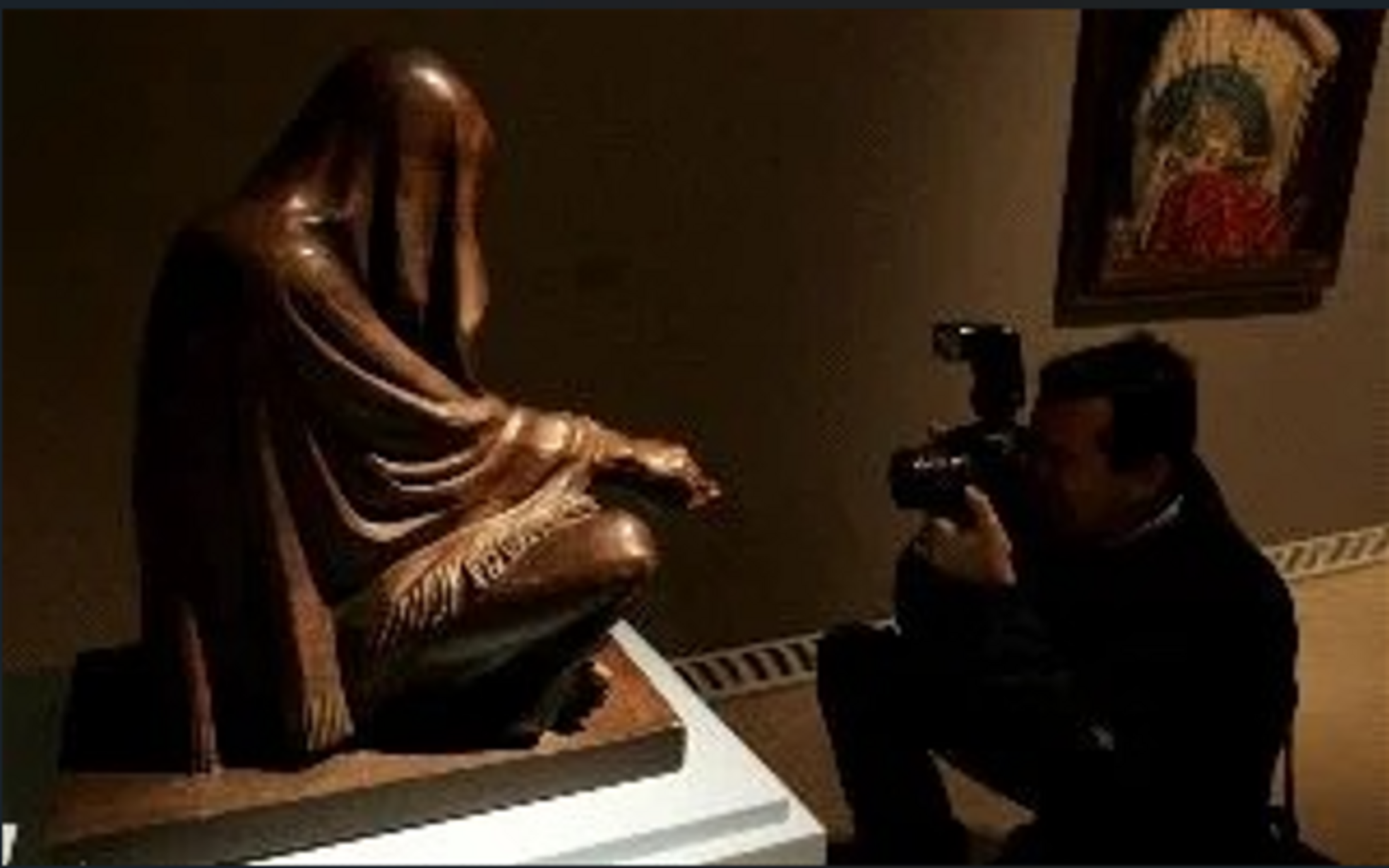

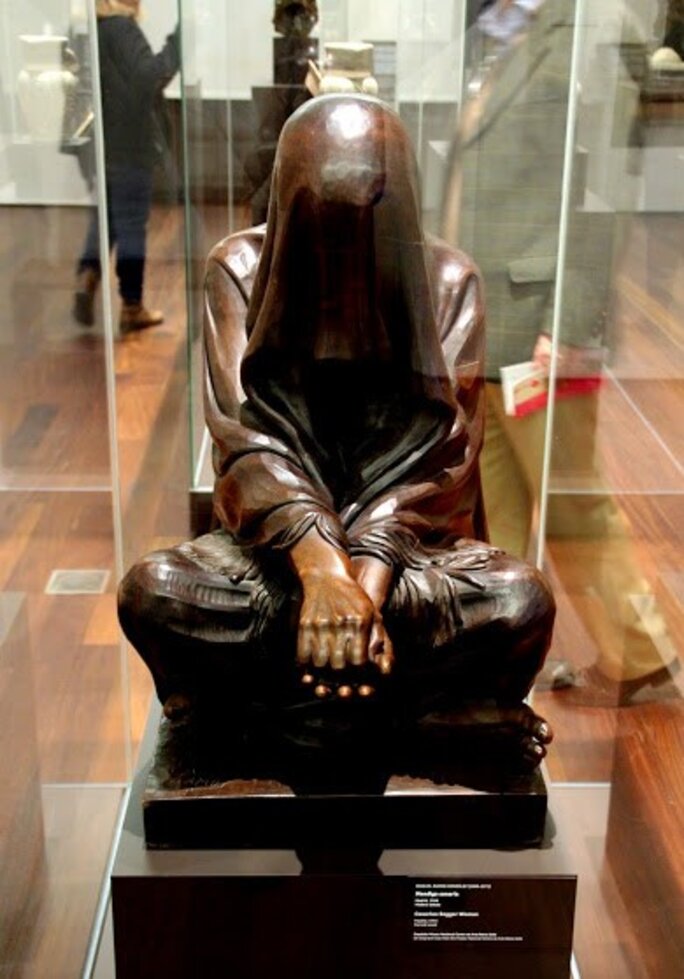

Agrandissement : Illustration 14

Au premier contact visuel, cette sculpture de mendiante assise en tailleur est troublante du fait de la proximité humaine établit par sa dimension, qui pourrait être celle d’une enfant.

Elle a un aspect fantomatique dû à la dissimulation de sa tête, baissée et couverte par un châle canarien recouvrant tout son corps, à l’exception de ses mains et de ses pieds.

Elle dégage aussi une forte présence du fait de son ton sombre et majoritairement monochrome. Il n’y a que deux teintes : celles des bois dans lesquels elle est sculptée.

Le teinte la plus claire est destinée aux parties dénudées du corps : les mains disproportionnées accentuant le geste répétitif de sollicitation ; les pieds quasi décharnés évoquant la faim, la soif, l’errance.

Agrandissement : Illustration 15

Pour une fois dans l’histoire de l’art, voici la représentation d’une femme qui n’est ni une allégorie, ni une déesse, ni une martyre, ni une sainte, ni une aristocrate, ni une bourgeoise, ni une artiste, ni une paysanne, ni une ouvrière, ni une domestique ou que sais-je encore : c’est une mendiante.

Dans l’état actuel des ressources documentaires qui s’y rapportent, la Mendiga Canaria demeure enveloppée de mystères. En premier lieu parce qu’on ignore la raison pour laquelle Manolo Ramos a choisi ce sujet.

Il la sculpte en 1933, alors qu’il revient à Gran Canaria un an plus tôt et que la Seconde République espagnole a tout juste deux ans. Voulait-il dénoncer une misère toujours existante malgré le changement de régime politique de son pays ? Ou voulait-il, suite à son récent retour au pays natal, témoigner d’une douloureuse réalité locale ?

La compréhension de ce geste artistique est aussi rendue complexe du fait d’une méconnaissance de la trajectoire de cette œuvre, que Manolo Ramos n’a d’abord pas exposé durant dix ans.

C’est en 1943 à Las Palmas de Gran Canaria, que le public découvre la Mendiga Canaria pour la première fois, lors de l’Exposition provinciale des Beaux-Arts et de l’Artisanat (2nd Concours d’artisanat Canarien).

Aux côtés de celle-ci, il présente une série d’œuvres en bois dont les sujets viennent de sa terre natale : Campesinos Canarios (Paysans Canariens, 1930), Cabeza Canaria (Tête Canarienne, 1933), Niño del pato (Enfant du canard, 1935).

En 1944, la Mendiga Canaria quitte définitivement les îles Canaries et fait un premier voyage à destination de Madrid, pour l’exposition Artistes de Gran Canaria au musée d’Art Moderne (actuel Musée d’Art contemporain de Madrid, musée municipal).

A l’issue de cette exposition, l’œuvre est acquise par le musée. On a entaillé sur le socle de bois la mention « Ramos / 1944 ».

Deux décennies s’écoulent, puis en 1961 un ordre ministériel de dépôt l’attribue au musée provincial des Beaux-Arts de Malaga. la Mendiga Canaria quitte alors définitivement la capitale espagnole pour un second voyage, à destination de l’Andalousie.

En 1962, elle est exposée pour la troisième fois, à l’occasion de l’Exposition des œuvres envoyées par la Direction Générale des Beaux-Arts, au musée provincial des Beaux-Arts de Malaga.

Trois décennies s’écoulent, durant lesquelles en 1977 - suite à la transition démocratique rendue possible par la mort de Franco - l’Espagne devient une monarchie constitutionnelle, puis intègre la Communauté économique européenne en 1986.

En 1994 à Arucas, on inaugure le musée municipal aménagé dans l'ancienne Maison du Majorat. L'année suivante, à l'occasion du centenaire de cette ville, on inaugure la salle du musée consacrée à Manolo Ramos où sont exposés des dessins faits à Paris et des sculptures faites à Arucas.

En 1996/97 à Malaga, on procède à la fermeture du musée des Beaux-Arts puis à celle du musée Archéologique, en prévision du futur musée de Malaga où ces deux collections auront fusionnées.

L’histoire de ce nouveau musée rejoint alors celle d’un immense bâtiment des douanes venant d’être libéré (18.402 m2) et se trouvant dans le cœur historique de Malaga.

Débute alors un important et long bras de fer pour que ce bâtiment soit attribué au musée. Il oppose le pouvoir décisionnaire à la société civile où se fédèrent alors : population locale, professionnels de la muséographie, historiens d’art, universitaires, syndicats, partis politiques.

Cette intense mobilisation de la société civile, sans égale dans l’histoire des musées européens, dure huit ans. Le musée obtient d’abord l’attribution de deux espaces dans ce bâtiment pour y stocker une partie de ses collections, mais sans pouvoir les exposer sur place.

Puis en 2005, un accord attribue l’intégralité du bâtiment au musée de Malaga, dont l’ouverture ne se fera qu’une décennie plus tard.

Agrandissement : Illustration 16

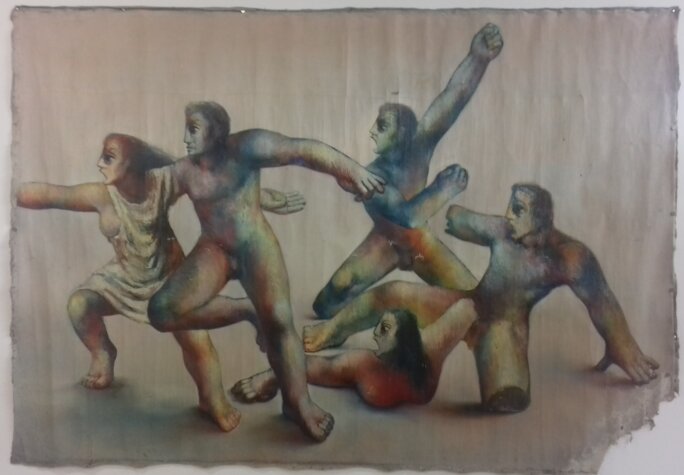

C’est dans ce contexte que, fin 2009, le musée de Malaga réussit à produire une exposition hors-les-murs à Séville, au musée de l’Autonomie de l’Andalousie, intitulée : Fabulations sur les femmes : l’image féminine dans les collections du Musée de Malaga. Elle regroupe 62 œuvres allant du néolithique aux années 60.

C’est à cette occasion que la Mendiga Canaria - alors âgée de soixante-seize ans - repart en voyage et réapparaît publiquement pour la quatrième fois en interpellant à nouveau le public, assise en tailleur et tendant la main.

Elle devient l’œuvre la plus impactante durant les trois mois de l’exposition.

Enfin, le 12 décembre 2016 on inaugure le musée de Malaga. Son rez-de-chaussée est intégralement ouvert à la façon d’une place couverte que l’on peut librement traverser. On peut aussi s’y asseoir à l’ombre dans la fraîcheur de l’édifice.

Ce choix architectural du musée a été décidé par reconnaissance envers la population pour sa mobilisation sans relâche depuis 1996.

C’est dans ce musée que la Mendiga Canaria fait sa cinquième apparition publique et c’est là qu’elle se trouve encore, car elle fait partie des œuvres de la collection permanente.

A ce jour, aucun autre article ne retrace l’histoire de cette œuvre au thème intemporel, dont le mystère et la trajectoire sont à l’image de l’île où elle est née.

Joël Cramesnil

Remerciements pour leur aide précieuse au fil de mes recherches :

Musée de Malaga, service de la médiation

Bibliothèque Nationale d’Espagne, service de renseignements bibliographiques à distance

A Las Palmas de Gran Canaria : le Museo Canario, sa bibliothèque et sa librairie ; ainsi que le Centre atlantique d’art moderne, sa bibliothèque et son service de consultation à distance.

A Arucas : la Maison de la Culture, la bibliothèque municipale, le musée municipal, ainsi que la Direction du patrimoine historique de la ville d'Arucas et plus particulièrement M. Juan.

A Playa del Inglés : l’Office du tourisme et plus particulièrement Juan José.