AU CHAMP-DE-MARS, HÉRACLÈS S’EN PREND À GUIGNOL

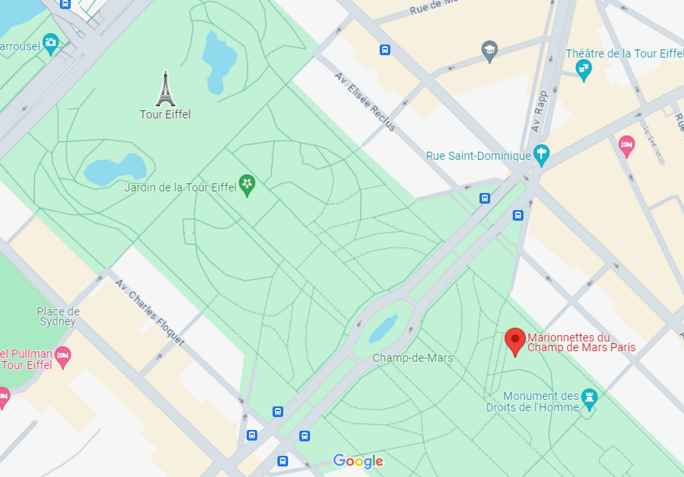

Pour réaliser les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Paris 2024, Héraclès a besoin de grandes étendues. Parmi les différents espaces publics parisiens qu’il investit, il s’empare dès à présent de l’esplanade du Champ-de-Mars où il faut faire place nette durant sept mois.

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Champ-de-Mars a un passé prestigieux grâce au pôle d’attraction exercé par les grandes manifestations que furent les Expositions universelles, ainsi que par la Tour Eiffel qui y demeure toujours malgré les nombreuses attaques dont elle a pu faire l’objet.

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) s’y déploie depuis le 4 mars : de façon graduelle avec fermeture complète de la place le 3 juin, puis de juillet à septembre pour la tenue des JO et des JP, puis encore jusqu’au 4 novembre pour les démontages qui s’en suivront.

Au centre du Champ-de-Mars, le COJOP va ainsi faire bâtir l’éphémère Stade Tour Eiffel qui est destiné aux compétitions de volleyball de plage (femmes/hommes) durant les JO et aux compétitions de cécifoot (hommes) durant les JP. Sa capacité d’accueil annoncée est de 12.860 places.

Agrandissement : Illustration 1

Depuis le mois d’octobre l’esplanade se refait une beauté, car suite au vote d’un budget participatif par les habitant(e)s du 7e arrondissement, la Mairie de Paris procède actuellement à la rénovation des allées et des pelouses du Champ-de-Mars.

A la suite des Jeux, dans une période dont le calendrier ne peut pas encore être rendu public, la Mairie de Paris va mener des travaux de transformation revus et votés par le Conseil de Paris le 6 février dernier : une route verte piétonne de la place du Trocadéro à l’École militaire, comprenant une végétalisation du pont d'Iéna. Il s’agit du Plan local d'Urbanisme bioclimatique qui vient de faire l’objet d’une consultation publique ayant recueilli 14.000 réponses.

Cette opération fait partie des nombreuses décisions de politique urbaine appliquée depuis déjà plusieurs années par différentes communes d’Ile-de-France, dont il est annoncé certaines fois que la plus grande part prendra fin suite aux Jeux.

S’agissant de la capitale, depuis le début de ces réalisations le Conseil de Paris rappelle autant que nécessaire que c’est grâce aux Jeux que ces opérations sont rendues possibles et que c’est grâce aux Jeux qu’elles peuvent se faire à ce rythme.

Or donc, c’est en raison de Paris 2024 que le petit et inoffensif Guignol des Marionnettes du Champ-de-Mars, qui est logé ici depuis 1910 sur décision du Conseil de Paris et qui y vit toujours, a soudainement appris le 15 janvier dernier qu’il devait fermer ses portes en mars, sans qu’aucune garantie de réouverture ne lui soit alors donnée par la Mairie de Paris.

La durée de son contrat de location expirait de façon soudaine « au nom de l’intérêt général » alors que la candidature soumise par Paris au Comité International Olympique (CIO) - sur la base d’un projet incluant déjà ce site - est retenue depuis le 13 septembre 2017.

C’est un camouflet de plus dans la longue histoire des relations tendues de Paris avec cette marionnette.

Agrandissement : Illustration 2

Ici, il ne s’agit pas d’une « légende urbaine » mais bel et bien d’un scandale absolument révoltant. L’alerte est alors donnée par un résident du quartier qui met en ligne une pétition : elle recueille à ce jour plus de 12.470 signatures.

Car enfin, il faudrait que nous puissions prendre part à la grande fête de Paris 2024, alors que non loin du Trocadéro où la cérémonie d’ouverture aboutira et aux pieds de la Tour Eiffel où la clameur de supporters retentira, on y aurait préalablement liquidé Guignol en catimini ? Mais sous quelles conditions serions nous alors convié(e)s à célébrer la fraternité à cette occasion ?

Qu’on s’en réjouisse ou qu’on en prenne ombrage, l’existence et la présence de Guignol dans l’espace public est une réalité culturelle et politique de notre pays. Elle n’a été possible qu’après la Révolution française, suite à trois votes fondamentaux de l’Assemblée nationale constituante puis de l’Assemblée nationale législative : la liberté d’expression (1789), l’attribution de la citoyenneté aux gens du spectacle (1791), le droit d’ouvrir un théâtre (1792).

Cette réalité culturelle et politique existe donc depuis le Premier Empire à Lyon, où Guignol naît en 1808 et où il se répand. Elle l’est depuis la Seconde Restauration à Paris, où Guignol s’installe en 1818 et où il se répand aussi. Enfin, elle l’est également du XIXe siècle à nos jours dans diverses villes de France, où Guignol prend ses quartiers et où il vit toujours, là aussi.

Cette marionnette populaire existe dans toute la France depuis 216 ans, elle aurait pu être la mascotte de Paris 2024.

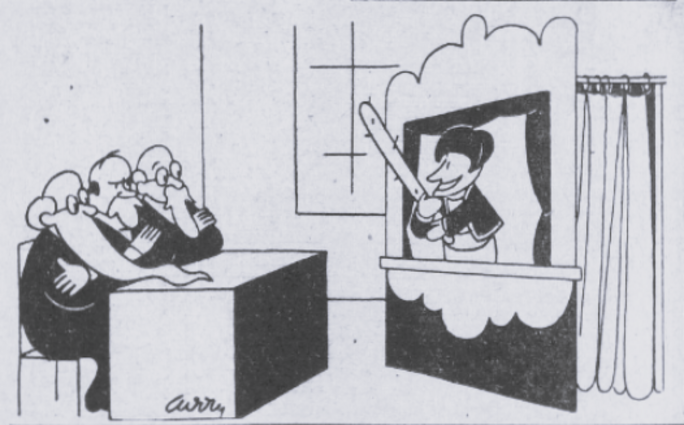

Depuis l’origine et encore aujourd’hui, il existe deux types de Guignol. D’abord celui qui est politique : à tête de bois, doté d’un bâton, qui ne craint ni les puissant(e)s ni les gendarmes, qui défend les plus fragiles, qui est joué sans dialogues écrits au préalable, simplement sur la base de petits scénarios. Dans cette version, le public s’adresse à Guignol et le soutient à voix haute durant les représentations.

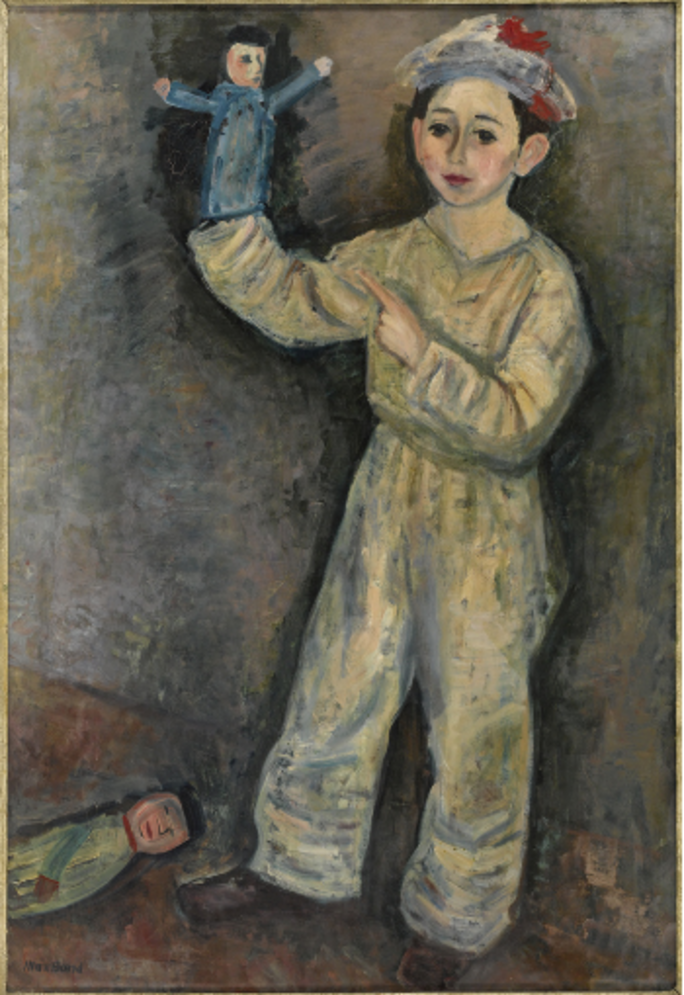

Et il y a aussi la même marionnette, mais jouant spécifiquement pour et avec un public d’enfants, ces derniers dialoguant avec lui au fil des représentations. Là, Guignol interprète un répertoire qui est écrit pour lui, ou dans d’autres cas il revisite des contes et des fables en renouvelant continuellement son répertoire. La poésie et l’humour éveillent les enfants aux premières émotions théâtrales et à la participation du public.

Agrandissement : Illustration 3

C’est ce second type de Guignol que Les Marionnettes du Champ-de-Mars font vivre. Les représentations y débutent toujours par l’apparition du personnage Toto, au long cou articulé. Il engage le dialogue avec les enfants sur leur humeur de la journée, il établit ainsi un rapport de jeu, puis il leur annonce la pièce qui va être jouée.

Les Marionnettes du Champ-de-Mars ont été fondées en 1952 par Luigi Tirelli. Elles ont à leur répertoire un peu plus de trois cents pièces. Les représentations s’y finissent toujours par cette chansonnette, donnée par l’ensemble des personnages à la façon d’un grand final, dont les enfants scandent le phrasé en claquant des mains : « Guignol est terminé mes chers petits enfants. Vous nous applaudirez si vous êtes content. Revenez donc nous revoir avec vos petits amis. Car pour vous amuser nous resterons ici. »

A moins de cinq mois de l’inauguration des Jeux, les annonces musclées et les méthodes viriles du COJOP ont à nouveau brutalisé les chemins pouvant conduire à la concorde nécessaire à cette célébration de la fraternité qu’on nous annonce, sans pour autant qu’on ne doute encore de sa sincère ambition, ni jamais de sa profonde nécessité, y compris pour ce qui nous préoccupe ici.

L’essentiel est invisible pour les yeux (Antoine de Saint-Exupéry)

Ce texte est un plaidoyer argumenté, fondé sur des éléments historiques se rapportant notamment à l’histoire politique de Paris vis-à-vis de Guignol. Il contient des éléments historiques, précis et inédits, mettant en lumière pour la première fois l’histoire des Marionnettes du Champ-de-Mars. Il comporte des documents iconographiques n’ayant jamais été montrés au grand public.

On y prend fait et cause pour Les Marionnettes du Champ-de-Mars et pour le maintien de Julien Sommer dans son outil de travail de façon pérenne, car cette décision est à la fois possible, cohérente et digne.

Si en dernier ressort le 13 mars dernier, Julien Sommer a été informé que sa concession de location n’était au bout du compte que temporairement suspendue du 1er juin au 30 septembre, elle expire néanmoins le 1er décembre prochain et fait l’objet d’une mise en concurrence pour pouvoir être renouvelée. Or la fermeture qui vient d’être tentée est profondément révélatrice.

Ainsi, pour pouvoir retrouver - à l’issue d’une période d’inactivité forcée de quatre mois par le COJOP et la Mairie de Paris - le théâtre de marionnettes où il œuvre depuis vingt-deux ans, où il a été formé et qu’il dirige depuis 2018, Julien Sommer (38 ans) doit soumettre un projet afin qu’il soit mis en concurrence avec d’autres.

Or c’est précisément cet artiste qui fait vivre ce théâtre dans sa spécialité et de façon artisanale. Il en a hérité dans le respect de la pratique des troupes de marionnettes traditionnelles, où à un moment venu le maître transmet au disciple. Aujourd’hui il est donc devenu flagrant que cette procédure de mise en concurrence n’est plus adaptée, dans ce cas précis elle risque de devenir mortelle.

Guignol est une figure historique de la liberté d’expression et des progrès issus de la Révolution française, le Conseil de Paris doit prendre une décision de politique culturelle permettant d’en prendre soin de façon précise et adaptée.

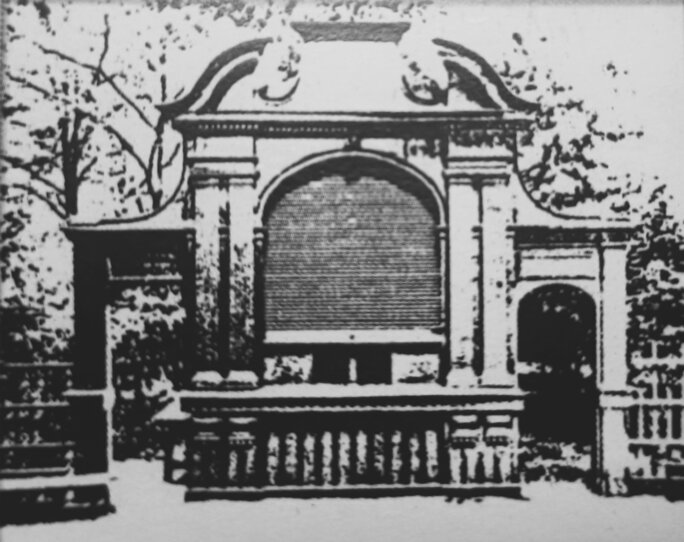

1910 : la Ville de Paris décide la construction d’un Théâtre Guignol au Champ-de-Mars

Pour reconstituer l’histoire de Guignol au Champ-de-Mars, il faut notamment pouvoir consulter le Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris. Malheureusement il n’est pas accessible en ligne de façon numérique pour la période antérieure aux années 1990.

A la fin du XIXe siècle, le Champ-de-Mars est libéré par l’armée. Pour sa partie centrale, le Conseil de Paris procède à l’étude de diverses locations qu’il serait possible d’installer au bénéfice des promeneurs et surtout des enfants.

Sur la base d’un mémoire établi le 1er juillet 1910 par sa commission chargée de la voirie, le Conseil de Paris adopte en délibération la création de deux petits chalets de vente et d’un théâtre Guignol construits par la Ville, ainsi que d’un jeu de balançoires et d’un manège de chevaux de bois construits par des adjudicataires, à leurs frais.

Les conditions de location sont analogues à celles des Champs-Elysées et les plans des constructions sont établis par le service des promenades de la Ville de Paris afin de leur donner une unité esthétique. Cet ensemble est mis en place entre l’avenue Charles Risler et l’avenue du Général Marguerrite.

Guignol et ses acolytes sont des marionnettes à gaines, les marionnettistes les gantent et jouent continuellement debout en tendant les bras. Bien plus rarement, ils jouent assis, ce qui limite les trajectoires que doivent pouvoir faire les marionnettes.

La hauteur de la scène (la bande) correspond à la taille des marionnettistes, faute de quoi ils seraient visibles du public. Durant très longtemps, l’ouverture de scène se situe donc assez haut, ses règles de construction faisant l’objet d’un traité technique réédité au début du XXe siècle.

Le public se tient assis et debout, de face et sur les côtés, en fonction de la visibilité rendue possible par la configuration existante (par exemple une placette en pente douce) ou qui sont mis en place pour ce faire (le plus souvent des chaises pliables qui sont d’abord louées).

Dans ces castelets, l’organisation et le fonctionnement des décors reprennent les dispositifs scénographiques des édifices théâtraux, la scène est donc fermée à l’avant par un rideau. A l’intérieur, des toiles peintes sont suspendues sur les côtés pour permettre des passages, ainsi qu’à l’arrière pour fermer l’espace, l’ensemble permettant de changer les décors d’un acte à l’autre.

Or plus la bande est haute au-dessus du sol, plus il est nécessaire d’éloigner les premiers rangs des spectateurs afin qu’ils aient une vision satisfaisante.

Sur ce point précis, une innovation scénographique majeure est consacrée à Paris par l’édification du castelet du Champ-de-Mars. On y adjoint une fosse qu’on creuse à l’arrière de la scène où se tiennent les marionnettistes, ce qui permet que le castelet soit moins haut.

Ainsi on innove par un choix technique permettant d’améliorer l’harmonie spatiale entre ce type de scène et son public.

Le castelet est encastré dans un ouvrage de menuiserie. Il est bordé sur ces deux côtés par des pilastres. L’ensemble est surplombé par une corniche en chapeau de gendarme, ce qui lui donne un style Second Empire. Le public accède à son enceinte par deux petits portails voûtés, ouverts sur les deux côtés du castelet.

A la différence de l’organisation architecturale traditionnelle des théâtres - où on entre dans un foyer donnant tout droit accès à une salle se tenant face à une scène -, ici on entre par des accès se trouvant sur les deux côtés arrières de la boîte scénique afin de venir se placer devant, ce qui est toujours sa configuration actuelle.

A cette époque l’ensemble se tient à ciel ouvert dans un espace délimité par une clôture basse, plantée d’arbres et de buissons pour en circonscrire l’accès. A cette époque c’est donc le plus moderne, mais aussi le plus calme et le plus charmant dispositif scénique que Guignol se voit attribuer à Paris.

Si ses périodes d’activités sont déjà liées au calendrier scolaire et aux jours fériés, durant cette première époque il est également soumis à la météo et ne peut donc pas fonctionner toute l’année.

Durant une longue période d’un peu plus de soixante ans, il ne va pas pouvoir non plus intégrer les innovations d’éclairage et de sonorisation qui se développent avec la mise en place de l’électricité, car il n’y sera pas raccordé.

Agrandissement : Illustration 4

Ainsi durant ses six premières décennies d’existence, ce lieu fonctionne au même rythme que l'écosystème qui lui sert d'écrin, ce qui demeure à ce jour une expérience unique à Paris. A quelques centaines de mètres, la Tour Eiffel se dresse dans le ciel derrière lui.

Le 8 juillet 1913, le bureau du Domaine de la Ville de Paris procède à l’adjudication à titre précaire du droit d’exploitation du Théâtre Guignol. Il est attribué à M. Hering, un guignoliste qui n’aurait pas laissé de traces dans l’histoire des arts du spectacle.

Le 23 juillet 1914, le Conseil de Paris débat de la création d’un kiosque à musique à mesure qu’il reconquiert le Champ-de-Mars au nom de l’intérêt général. Survient alors la Première Guerre mondiale, des guignolistes sont envoyés sur les lignes de front avec leurs castelets pour y soutenir le moral des soldats.

A Paris durant l’entre-deux guerres, le Guignol version politique existent aussi, par des rendez-vous réguliers dans des salles qui ne sont pas la propriété de la Ville de Paris : Les Amis de Guignol à Paris (dans un sous-sol appartenant à la Chambre Syndicale d’une joaillerie bijouterie), La Soupente de Guignol (rue de Turenne), Le Pigeonnier de Guignol à Paris (au caveau Desmoulins du Palais Royal).

Durant le Front Populaire, le Théâtre Guignol du Champ-de-Mars est attribué à un(e) dénommé(e) Pougin, qui n’aurait pas laissé de traces dans les arts du spectacle. Une dizaine de mois avant l’explosion de la Seconde Guerre mondiale, au théâtre Guignol fondé par Robert Desarthis en 1933 au jardin du Luxembourg, le ministre de l’Education nationale Jean Zay assiste à la répétition générale de l’adaptation de Don Quichotte.

A Paris durant l’occupation, certains théâtres de Guignol participent à la Résistance de deux façons : soit en servant de lieu de prise de contact en s’y mêlant au public, soit en servant à diffuser des messages codés à travers certaines répliques des marionnettes. En 1943 les séances de Guignol sont suspendues par l’occupant.

Dans le Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris du 25 mars 1948, la mise à jour des tarifs des redevances perçues par la municipalité permet de découvrir les noms des personnes qui travaillent à cette période au Champ-de-Mars.

Ce sont alors toutes des dames : Mme Tanissage, dite Caroly, pour le Théâtre Guignol, qui n’aurait pas laissé de souvenir dans l’histoire des arts du spectacle ; Mme Semence pour six attelages de chèvres, Mme Gascard pour six ânes sellés.

Agrandissement : Illustration 5

Luigi Tirelli, de Reggio d’Émilie au Champ-de-Mars

Luigi Tirelli naît le 17 avril 1928 à Cavriago (Italie, Reggio d’Émilie). Vers l’âge de cinq ans il commence à fabriquer et à manipuler des marionnettes sans jamais avoir vu ce type de spectacle. Plus tard il apprendra également à jouer du piano par lui-même.

La famille Tirelli possède des terres et des commerces alimentaires. Elle a par ailleurs une loge au Théâtre municipal de Réggio d’Emilie. Le père, qui est également violoniste, y joue certaines fois en tant que premier violon, dont plusieurs fois sous la direction d’Arturo Toscanini, notamment pour Madame Butterfly de Puccini.

En Italie Mussolini a pris le pouvoir en 1922 or la famille Tirelli est profondément antifasciste. Elle réside près de la mairie, Luigi se souviendra toute sa vie des supplices de condamnés qu’il y a vus certaines fois. Il est aussi resté très marqué d’avoir été obligé de porter l’uniforme fasciste italien destiné aux enfants. A cette époque sa grand-mère lui répète qu’elle espère la fin du fascisme.

C’est par raison politique que la famille Tirelli décide de s’exiler en Amérique, pour y rejoindre des parents installés près de Chicago (Illinois) tandis que d’autres ont pris le chemin de l’Argentine. En 1934, trois jours avant son départ, le père de famille - Alberto Tirelli, qui partira d’abord seul - décide finalement de se rendre à Paris. Il arrive gare de Lyon un soir de 14 juillet où il découvre que les gens dansent dans les rues de la capitale.

Trois ans plus tard, en 1937, il est rejoint par son épouse et leurs enfants. La famille s’installe à Argenteuil, qui à cette époque est un important foyer du Parti communiste français. Cette ville compte aussi une importante présence d’ouvriers italiens ayant fui le fascisme et travaillant alors dans les mines de plâtre.

Les Tirelli ouvrent un restaurant qui fonctionne très bien. Deux ans plus tard ils quittent Argenteuil pour ouvrir un restaurant à Paris, au 126 rue d’Avron (20e). A cette époque, il n’y a que très peu de restaurants italiens dans la capitale. Il y a parmi ses clients divers hommes politiques. On y sert de la cuisine maison, les serveuses sont de différentes régions d’Italie. Elles cuisinent sur place après le service, avec l’exigence de qualité d’une cuisine familiale. On y sert deux cents couverts par jour.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le père, Alberto Tirelli, participe à la Résistance de diverses façons, dont certaines ne seront découvertes qu’à la Libération par sa propre famille. Il se rend tous les deux jours en bicyclette à la prison de la Santé pour y apporter des repas à des députés incarcérés. Le restaurant est fréquenté par des résistants, y compris le soir pour des réunions ayant lieu après la fermeture, la famille Tirelli offrant aussi le couvert dans un lieu chauffé. On y fait donc le guet tandis que le voisinage sait, mais se tait.

Le restaurant fait l’objet d’un rapport acerbe des services de renseignements du ministère de l’Intérieur italien le qualifiant de repère de bandits et de voyous. A la Libération, Alberto Tirelli - allias Bébert - est décoré de la médaille de la Résistance à la caserne de Reuilly pour des actes de bravoures que sa famille ignorait, dont le fait d’avoir caché dans sa cave des membres des Forces françaises de l’intérieur (FFI).

On doit à Daniela Valesina d’avoir permis de connaître ces faits, par un entretien audiovisuel de 2014 produit sur internet, dans un portail consacré à l’histoire des italiens antifascistes exilés en France et en Belgique. Jusqu’à la fin de sa vie, Luigi Tirelli s’est toujours défini comme antifasciste.

Luigi Tirelli a neuf ans lorsqu’il arrive à Paris et très tôt il adore la capitale. Sa nourrice l’emmène une fois par semaine à l’Opéra-Comique où ils assistent aux spectacles depuis le dernier balcon. Il est marqué par différents spectacles dont Carmen de Bizet, Lakmé de Delibes, Les Pêcheurs de perles de Bizet, La Traviata de Verdi.

Sa nourrice l’emmène également au Théâtre Guignol du bois de Vincennes situé près du lac de Saint-Mandé (Paris 12e). Dès cette première fois où il assiste à ce type de spectacle qu’il n’avait jamais vu auparavant, il décide qu’il sera marionnettiste, une annonce alors accablante pour son père.

Il commence a élaborer des marionnettes qu'il dessine lui-même. Il en crée une vingtaine et dessine également les affiches de ses spectacles. Le père (menuisier) d'un ami de classe lui construit un castelet dans le jardin du domicile familial des Tirelli. Il joue avec ses amis devant un public amical et familial. Il adapte ainsi Le Médecin malgré lui de Molière.

En 1943 à l'âge de quinze ans il est auditionné par Robert Desarthis au Théâtre Guignol du Luxembourg (fondé en 1933) et intègre alors cette troupe. Par ailleurs il prend des cours de diction auprès de Béatrix Dussane (1888-1969). Il prend également des cours de chant. Il joue aussi certaines fois des petits rôles sur la scène de la Comédie-Française.

Lorsque Béatrix Dussane lui propose de préparer l'audition d'admission au conservatoire d'art dramatique, où elle enseigne, il lui annonce alors son choix de devenir marionnettiste, ce à quoi elle lui répond qu'il est un criminel.

Agrandissement : Illustration 6

Lorsqu’il devient majeur il quitte le domicile familial. Durant une première période il est mannequin. Plus tard il fait aussi de la figuration au cinéma, dans La Belle et la bête de Cocteau et Clément (1946, production Discina), dans Totò contre les quatre de Steno (1963, studio Titanus).

En 1946/47 il intègre la troupe de Robert Desarthis avec qui il apprend ce métier et travaille jusqu’en 1952, année où il participe au concours d’attribution de castelets parisiens.

1952 : la Ville de Paris attribue sur concours le castelet du Champ-de-Mars à Luigi Tirelli

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à Paris les candidats à l’animation d’un théâtre de marionnettes se bousculent, tandis que trois castelets sont vacants : le Théâtre du Champ-de-Mars (7e), le Théâtre du square Saint-Lambert (15e), le Théâtre de la porte de Choisy (13e). Ce dernier est animé, mais la municipalité remet alors en cause son attribution.

La Ville de Paris et la Préfecture de la Seine organisent donc un concours. Sur les trente-six candidatures, la moitié est éliminée après une première sélection, reste dix-huit candidats dont deux ne donnent pas suite.

Une fois passé l’admissibilité, la première épreuve consiste à rédiger une dissertation ayant pour sujet : « la conception du théâtre Guignol par rapport à la psychologie enfantine ».

La seconde épreuve consiste à jouer devant un public d’enfants. Elle a lieu les 13 et 14 mai 1952 dans le préau d’une école où on dresse des castelets. Le public est divisé en trente-six groupes renouvelés seize fois.

Le jury est composé de directeurs de l’administration, du conservateur en chef des parcs et jardins, du Syndicat National des Guignolistes, et de l’association des Amis de la marionnette de langue française.

Les 1er ex aequo sont Claude Quiévreux qui obtient le guignol du square Saint-Lambert et Madame Bocquié qui s’est distinguée par une conception pédagogique innovante : « On a assisté au triomphe d’une nouvelle tendance, celle de la marionnette pédagogique qui va bientôt faire son apparition au Théâtre du Champ-de-Mars. Mme Bocquié, en effet, dédaigne le Guignol classique et préfère présenter des chansons mimées par ses gracieuses poupées. Lors de l’examen elle joua une vieille chanson « Mon âne est malade », qui ne requiert pas la participation directe des spectateurs. Les membres du jury appartenant au corps enseignant ont été séduits. Les professionnels de la marionnette également. Mais ils se demandent si cette formule pourra « accrocher » suffisamment les enfants. L’avenir nous le dira. » (JP Haymon, Franc-Tireur; 16/05/1952).

Madame Bocquié choisit le Champ-de-Mars où elle ne tarde pas à renoncer et elle n’aurait pas laissé de traces dans l’histoire des arts du spectacle. Monsieur Charriaud, qui avait été classé 3e, lui succède durant quelque temps, puis il retourne à l’anonymat et il n’aurait pas laissé de traces théâtrales non plus.

Le 15 mai 1952, ce castelet est alors attribué à Luigi Tirelli qui avait été classé 7e au concours. D’après les informations dont a connaissance Julien Sommer qui fut son disciple, Luigi Tirelli a alors bénéficié d’une concession à vie.

Agrandissement : Illustration 8

Le jour de la première représentation des Marionnettes du Champ-de-Mars, Luigi Tirelli a alors vingt-quatre ans. Il est sans un sou et joue la faim au ventre, ce qu’il n’ose pas dire à ses parents qui désapprouvent son choix professionnel. Ce jour-là, il donne trois séances et fait 250 entrées : il s’offre alors un repas au restaurant.

Dans cette nouvelle aventure, il s’associe à Jean Willemin et se fait épauler par Gilbert Chalvet. La troupe compte plusieurs membres et bénéficie de l’aide d’un réseau amical bénévole. Ses premières marionnettes et ses premiers décors proviennent du Théâtre Guignol des jardins du Ranelagh (Théâtre Pulcinella de Louis Armand Bellesi, créé en 1936).

Luigi Tirelli dessine lui même de face et de profil les têtes de ses marionnettes. Il s'inspire certaines fois de personnes qu'il voit dans le bus et dont il croque alors les têtes dans un carnet. Les têtes des marionnettes sont l’œuvre de Jean-Baptiste Scarpi, sculpteur originaire de Venise où il a étudié cette technique. Il crée notamment le personnage de Toto (au long cou articulé) qui ouvre les représentations.

Luigi Tirelli peint les têtes et habille les marionnettes. Il conçoit les costumes en consultant des ouvrages consacrés aux costumes d'opéra. C’est aussi dès cette époque qu’il écrit et compose la joyeuse chansonnette clôturant les représentations.

Pour les pièces, il s'inspire de contes de Perrault, de Grimm, des Mille et une nuits, de contes suédois, de contes norvégiens. Il les adapte afin que ces contes soient racontés et non plus seulement lus. Il supprime les fins terribles de certains contes, ainsi que la mise à mort d'animaux qui peut y survenir. Ainsi pour Le Petit chaperon rouge, à la fin de son adaptation, le loup s'excuse et promet de ne plus recommencer.

Pour la conception des décors, il divise ses adaptations de contes en trois à cinq tableaux. Pour la composition il s'inspire de palais italiens, de tableaux célèbres. Il en invente aussi certains : Chine, Mexique, Orient. Les décors sont composés d'une toile de fond (2 x 2,5 m) sur laquelle il dessine au fusain avant de peindre, ainsi que de quatre portants créant des passages latéraux.

Enfin au niveau du jeu et de la relation au public, il est convaincu de la nécessité de faire participer les enfants, fort du constat que par exemple au cinéma, pour les réalisations de Walt Disney, les enfants décrochent au bout d'une vingtaine de minutes et s'agitent sur leurs fauteuils.

Luigi Tirelli tient à faire participer les enfants en les sollicitant au fil de la pièce. Il s'applique à les captiver par des scènes d'action et les changements de décors. Il donne aussi un côté burlesque au jeu des marionnettes. Par exemple, elles se cognent accidentellement les têtes et le son de ce choc est couvert par celui d'un coup donné dans la plaque-tonnerre se trouvant aux pieds du marionnettiste, ce qui en accentue l'effet scénique et provoque l'hilarité des enfants. D'autres fois encore, Guignol répète plusieurs fois de suite la même réplique, ce qui le rend risible et provoque alors des commentaires des enfants.

Dans le documentaire que Murielle Iris lui consacrera en 2008, voici ce que Luigi Tirelli dira de l'écoute que le marionnettiste doit avoir des enfants lorsqu'il joue pour eux : "C'est une chose qui est inexplicable, on ne peut pas expliquer, il faut qu'on le sente. Quand les enfants commencent à lâcher un peu la pièce, il faut le sentir soi-même. Et à ce moment-là, reprendre en main les enfants, puis les relâcher encore, et ainsi de suite. Je ne peux pas l'expliquer, c'est une chose que le marionnettiste doit sentir lui même." (Si Guignol m'était conté, Murielle Iris, FMR Productions, 2008).

Murielle Iris a d'abord été aide marionnettiste de Luigi Tirelli à l'âge de vingt ans, puis elle est devenue sa marionnettiste assistante durant une dizaine d'années. Son documentaire permet de découvrir que plusieurs enfants sont initiés à la pratique de ce répertoire en jouant aux côtés du maître de marionnette. Ce documentaire donne aussi la parole à des marionnettistes adultes qui œuvrent alors à ces cotés : Marc Brument, Pierre Lefaucheux, Edouard Funck, Isadora Lechapelain.

En 1957, le premier bulletin du Centre d’Information de la Marionnette, qui vient alors d’être fondé, indique qu’il existe deux cents marionnettistes en France. Plus de la moitié joue le répertoire de Guignol, la marionnette à gaines est prédominante, dans les écoles, les cabarets et à la télévision. La marionnette non figurative, qui naît à la fin des années quarante, est également présente à Paris : Joly à l’Ecluse (quai des Grands Augustins), Lafaye au Crazy Horse (rue Georges V), Tournaire à la Galerie (rue de la Seine).

Agrandissement : Illustration 9

Durant les années soixante la troupe joue certaines fois en tournée : au Liban où de nombreux artistes français se produisent aussi à cette époque, sur le paquebot France lors de sa première traversée de l’Atlantique en 1962, aux différentes éditions du Salon de l’enfance financé par la biscuiterie Lu.

Le castelet étant à ciel ouvert, il est vital pour la troupe de pouvoir travailler à l’occasion des arbres de Noël : Le Havre, La Défense, ainsi que le palais de l’Elysée où elle joue à l’invitation de Charles de Gaulle, puis de Georges Pompidou, puis de François Mitterrand, puis de Jacques Chirac.

A partir de 1973, Luigi Tirelli réussit à produire Guignol à la télévision sur des textes de Louis Mourguet. La série Mon ami Guignol apparaît sur les écrans de l’ORTF le 23 décembre 1974. Elle continue à être diffusée en 1975, 1976, 1979 puis en 1980, alternativement sur Antenne 2 et sur France 3.

Agrandissement : Illustration 10

C’est avec le gain de ces droits d’auteurs qu’en 1976 Luigi Tirelli finance seul des travaux de construction permettant de couvrir le castelet du Champ-de-Mars en le dotant d’un bâtiment clos.

Les plans de ce petit théâtre sont dessinés par Georges Choumitzky, architecte parisien d’origine ukrainienne, agréé par la Ville de Paris. Le chantier est réalisé en deux mois durant l'été, sans aide publique spécifique pour cette construction.

De l'extérieur, son volume et ses lignes lui donnent l'allure d'une mazanka métallique. A l'intérieur, les courbes de ses dix-sept poutres de bois lui donnent la chaleur d'une yourte. Enfin, ses décors muraux lui donnent le charme d'une baraque foraine de quartier : des motifs aux couleurs pastel sur les murs, du vert pistache et des dorures pour le castelet.

L’artiste finance seul ces travaux, sans aucune aide publique. La Mairie de Paris lui accorde un permis de construire le 1er juin 1976. Ce bâtiment étant construit sur une de ses concessions, la municipalité en est l’unique propriétaire.

Par cette initiative, Luigi Tirelli intervient sur la composition de la cartographie des théâtres parisiens. Le 7e arrondissement n’a principalement connu que des établissements n’ayant pas survécu.

Un cabaret a existé sur la première plateforme de la Tour Eiffel de 1899 à 1905 puis de 1970 à 1977. Le Théâtre de Babylone a existé boulevard Raspail de 1952 à 1954, la Fontaine des Quatre-Saisons a existé rue de Grenelle de 1955 à 1966, le Théâtre Récamier a existé rue Récamier de 1959 à 1975. Enfin l’actuel Théâtre de la Tour Eiffel, qui existe toujours au N° 4 square Rapp, a d’abord été le Théâtre Adyar de 1922 à 1945 avant d’être fermé durant plusieurs décennies.

Le théâtre des Marionnettes du Champ-de-Mars est en fait le doyen de cet arrondissement. Par ailleurs sa jauge de deux cents places est égale à celle de la Comédie République (3e), de l’Étoile du Nord (18e), du Théâtre de Passy (16e) ainsi que de la petite salle du Théâtre National de la Colline (20e).

En édifiant un abri pour ce castelet bâti en 1910, Luigi Tirelli l’a raccordé au réseau électrique. Le fonctionnement jusqu’ici mécanique des décors de la cage de scène y a été modernisé, tandis que les techniques d’éclairage, de son et de scénographie y ont été introduites. Le niveau de qualité esthétique des représentations en a alors nettement bénéficié, tandis que les représentations y sont devenues possibles tout au long de l’année. Et tout ceci, sans aucune aide publique.

Agrandissement : Illustration 11

En 1991, il est interviewé par Frank-Olivier Rousseau, critique littéraire au Matin de Paris : « C’est un véritable dédoublement de la personnalité qui m’envahit quand je gante Guignol. Pour lui insuffler la vie, j’imagine que je manipule un être doué d’une existence propre, et non une marionnette. Guignol a perdu de son côté politique et satirique devenant progressivement une sorte de Scapin pour les gosses, à la fois Gavroche, d’Artagnan, Zorro… La philosophie n’a pas changé : contraindre les méchants à rentrer dans le droit chemin. (…) J’écris d’un trait toutes mes petites histoires inspirées en général de contes de fées. Pour ne pas les alourdir de détails futiles, je ne reviens jamais dessus. »

Agrandissement : Illustration 12

2018 : Julien Sommer succède à Luigi Tirelli et fait vivre Les Marionnettes du Champ-de-Mars

Julien Sommer a d’abord été un spectateur régulier et passionné de ce petit théâtre, où sa mère l’amène dès l’âge de deux ans. Il y revient régulièrement jusqu’à l’âge de dix ans : « Quand j’étais petit j’appelais toujours le répondeur du théâtre parce que c’était Luigi qui enregistrait le message du programme et de cette façon j’entendais la voix de Guignol. Quand je suis revenu un jour à l’âge de 15 ans, en entrant dans la salle j’y ai tout retrouvé et tout est revenu d’un coup. »

Deux jours après ce retour, sans savoir pourquoi, il appelle le répondeur qu’il affectionne, mais là quelqu’un lui répondu. Pris de court, il demande ce qui se joue actuellement. On lui répond La Belle au bois dormant en précisant que ça n’est pas certain car il manque alors quelqu’un : « Après cet appel ça a trotté dans ma tête, j’en ai parlé à ma mère qui m’a proposé que nous y allions le samedi suivant. Sur place elle est allée parler à la troupe en expliquant avec insistance que je venais depuis des années et que j’appelais toujours le répondeur pour entendre la voix de Guignol. Elle a demandé si je pouvais entrer dans les coulisses et c’est finalement de là que j’ai vu la pièce. A la fin on m’a fait essayer une marionnette de Guignol et Luigi a vu que je la tenais peut-être comme il fallait. Il m’a dit : « Si tu veux venir nous aider, reviens demain ». Voilà, c’est comme ça que ça a commencé, le 17 févier 2001 et j’ai donc débuté avec La Belle au bois dormant. »

Il intègre la troupe alors qu’il a quinze ans, les spectacles étant joués les mercredis et les week ends, il poursuit sa scolarité et obtient son baccalauréat. Il continue dans la troupe et tente alors également une année d’étude en histoire de l’art, puis une année d’études théâtrales, mais ces enseignements se révèlent trop théoriques pour lui.

A l’âge de vingt ans il décide de devenir marionnettiste professionnel au sein de la troupe : « Luigi Tirelli m’a tout appris. Ne serait-ce que lorsque je venais voir les spectacles. Il m’apprenait déjà à jouer malgré lui puisque je n’étais que spectateur : la façon de jouer, l’intonation, les voix. Quand j’étais petit j’avais un radiocassettes pour enfant, j’enregistrais les spectacles sur des cassettes et en rentrant chez moi je les réécoutais. Je les ai toujours d’ailleurs, c’est drôle. J’étais tellement biberonné par Guignol que je n’avais que ça en tête : devenir marionnettiste au Champ-de-Mars et nulle part ailleurs. J’ai vraiment été bercé à sa façon de faire. Ensuite quand j’ai commencé, il m’a appris à jouer, à manipuler les marionnettes, il m’a transmis toutes ses techniques. Il m’a aussi un peu appris à faire les costumes, je l’ai surtout regardé faire. Il m’a donné les patrons, les tailles, les recommandations, mais après j’ai appris par moi-même. Par contre c’est lui qui m’a appris à peindre les têtes de marionnettes : la composition des teintes et des couleurs pour les différentes parties du visage, mais aussi les gestes avec le pinceau. C’est grâce à lui que je sais faire tout ça. »

A partir de 2014, Luigi Tirelli n’est plus en demeure de jouer, mais il est toujours le directeur. Il est présent tous les jours, assis au fond de la salle durant les répétitions et les représentations, continuant jusqu’au bout avec exigence à transmettre son art à son disciple : « En 2018 il y a eu le nouvel appel d’offre de la Mairie de Paris, Luigi m’a fait une lettre de recommandation, j’ai fait le dossier et finalement j’ai pu récupérer le théâtre. Mais Luigi est mort le 1er novembre et je n’ai eu le théâtre officiellement que le 1er décembre. Pendant ce temps-là nous vivions un drame et Luigi n’a finalement jamais su que je l’avais obtenu. Mais dans le dossier il avait demandé que je puisse lui succéder. » Sa concession est alors établie pour une durée de six ans.

Suite au décès de l’artiste fondateur, les marionnettes sont séparées pour qu’une moitié revienne à son ancien associé. Depuis cette période Julien Sommer a créé plus d’une centaine de marionnettes. Il y en a maintenant trois cent cinquante et plus d’une centaine de décors peints.

Agrandissement : Illustration 14

Ce marionnettiste est à la fois un artiste, un artisan et un enchanteur. Avant chaque représentation il annonce le spectacle à l’aide d’une cloche en allant à la rencontre des familles se trouvant à proximité. Il annonce ensuite l’ouverture du théâtre de la même façon au public. Cette cloche sonne ainsi régulièrement au Champ-de-Mars, de façon interrompue depuis 1952.

Julien Sommer n’est pas membre d’une organisation professionnelle ni d’un syndicat, c’est un autodidacte au service de Guignol, de la poésie et des enfants : « C’est ma passion, je fais ça, mais je n’ai jamais été cherché plus loin. Aujourd’hui je me dis c’est peut-être un tort. ».

Il dessine lui-même les têtes des nouvelles marionnettes qui sont sculptées par Petr Rezac exerçant à Prague. Puis il peint les têtes, habillent les marionnettes et créent ses spectacles avec soin.

Car on l’aura compris : on ne s’improvise pas guignoliste. Il ne suffit pas, pour animer les marionnettes, d’avoir du bagout et de l’imagination. Le jeune public étant particulièrement malléable et influençable, Guignol ne doit être ni bête, ni méchant, ni vulgaire : « Guignol est souvent un des premiers accès à la culture. Je soigne beaucoup les costumes, dont les costumes historiques, ainsi que la musique classique que je choisis. On m’en fait souvent la remarque, pour la qualité du vocabulaire aussi. »

Les jours de représentations il prépare la scène et la salle, il tient la caisse, puis il joue les spectacles. Durant l’entracte c’est encore lui qui vend les friandises. Il assume seul l’information via le répondeur et le site internet, ainsi que l’entretien du lieu qui va du nettoyage de la salle aux investissements plus lourds, dont un système de chauffage qu’il a fait installer l’an dernier et de récents travaux de toitures.

Par ailleurs en 2019, à la demande du comédien et metteur en scène Arnaud Denis, il crée deux marionnettes pour Marie des poules, gouvernante de George Sand de Gérard Savoisien, au Théâtre Montparnasse. Elles sont les doubles des personnages Marie Caillaud (Béatrice Agenin) et Maurice (Arnaud Denis). En 2020 ce spectacle a reçu le Molière du théâtre privé.

Les Marionnettes du Champ-de-Mars règlent un loyer modique à la Mairie de Paris. En tant qu’entrepreneur de spectacle Julien Sommer n’ouvre pas le droit aux allocations chômage, ni au statut d’intermittent du spectacle. Son théâtre ne perçoit aucune subvention publique, ni aucune aide d’une fondation ou d’un mécène.

Durant les deux confinements culturels, en tant qu’entrepreneur il a bénéficié d’une aide économique de l’État, soit 1.500 € par mois ramenant son reste à vivre mensuel à 700 €. Un montant qui était un peu plus élevé durant le second confinement car il était alors rapporté au chiffre d’affaire.

Julien Sommer avait bien le projet d’embaucher, mais il y a eu la crise de la Covid, puis la crise économique provoquée par la guerre de la Russie en Ukraine, avant que ne survienne la décision de fermeture de la Mairie de Paris. Au regard des charges salariales, il ne sait pas comment son économie actuelle tiendrait si deux ou trois autres personnes pouvaient intégrer la troupe.

Ce théâtre jeune public n’est pas repéré par l’Association Nationale de Recherche et de Création Théâtrale (ANRAT) dont c’est pourtant aussi l’objet. Il n’est pas connu non plus du Centre Professionnel des Techniciens du Spectacle (CFPTS) qui délivre des diplômes professionnels sur la base de contrats d’alternance menés dans les lieux de spectacles.

Pour autant, il est certain que Les Marionnettes du Champ-de-Mars devraient être inscrites par l’UNESCO sur la liste du patrimoine immatériel, qui compte déjà plusieurs formes de marionnettes toujours vivantes. Encore faut-il que l’expertise du ministère de la Culture se prononce à ce sujet, car c’est la première étape dans cette procédure.

Agrandissement : Illustration 15

Le COJOP et la Mairie de Paris se sont engagés martel en tête dans cette tentative de fermeture avant de se raviser suite à la pétition signée par 12.470 personnes. Ce théâtre va néanmoins fermer durant quatre mois, or plusieurs questions techniques et juridiques demeurent.

Est-ce l’assurance du COJOP qui - à travers sa privatisation du Champ-de-Mars - couvrira ce patrimoine parisien durant la période de montage, d’exploitation et de démontage du Stade Tour Eiffel fixée du 4 mars au 4 novembre ? A-t-on fait estimer la valeur d’assurance du castelet datant de 1910 et des marionnettes dont certaines datent des années quarante ? Est-il nécessaire d’envisager un déménagement et un stockage des marionnettes et des décors ? Le cas échéant, a-t-on envisagé les conditions d’exécution et de prise en charge d’une telle opération ? Enfin va-t-on bien attribuer à Julien Sommer le QR code nécessaire pour accéder à cette zone rouge durant les Jeux afin qu’il puisse s’assurer que le bâtiment ne subit pas de dégradation ?

Il n’y a à ce jour aucune réponse, car cette fois encore, on a préféré se comporter en filiation directe à la police du Second Empire. Ainsi le 13 décembre dernier, Julien Sommer reçoit la visite de la Mairie de Paris et du COJOP, une démarche dont l’objet ne semble pas avoir été clairement énoncé au préalable.

2024 correspond aux soixante-douze ans de ce théâtre dont l’anniversaire est le 15 mai, ce qui n’a pas retenu l’attention de la Mairie de Paris. Julien Sommer était déjà préoccupé par les conséquences de Paris 2024 sur son entreprise. Lors du Championnat d’Europe de football de 2016, qui s’est tenu au Champ-de-Mars, le théâtre avait été contraint à une fermeture de trois mois.

Cet « échange » avec le corps institutionnel a eu lieu dans la salle de spectacle, à cette occasion on aurait pris l’ascendant sur cet artiste. Des propos exagérés auraient été tenus par la Mairie de Paris et des méthodes goujates auraient été employées par le COJOP. C’est à ce tandem institutionnel qu’il revient de faire la lumière sur ces faits et de communiquer à ce sujet, tant la colère et la désapprobation ne font que grandir dans les rangs du public.

Le 8 janvier un appel téléphonique de la Mairie de Paris l’informe de la suspension pure et simple de sa concession. Quelques jours plus tard il reçoit la notification écrite mettant un arrêt soudain à la concession de location « au nom de l’intérêt général ». Pourtant, la concession prévoit bien qu’un préavis de six mois, et non pas de deux mois, doit être appliqué dans ce cas de figure.

En tant qu’entrepreneur de spectacles frappé par une telle décision, il se doit d’informer publiquement que sa programmation va s’arrêter dans deux mois, ce qu’il fait le 10 janvier. Mais il ne publie pas de communiqué de presse et il ne donne pas de conférence de presse non plus, car c’est tout simplement le ciel qui vient de lui tomber sur la tête.

Pour autant les médias ne tardent pas à l’apprendre et à réagir, dont la presse audiovisuelle, y compris étrangère : CNEws, BFM, Télé-Québec, RAI2, des canaux connus pour avoir toujours été de fervents défenseurs de la marionnette. Un sujet plus réaliste est réalisé par l’AFP, un très beau portrait de Julien Sommer est par ailleurs publié par Actu Paris.

L’activité professionnelle de cet artiste est entièrement dédiée à la marionnette et à de très jeunes enfants, un métier qu’il exerce dans le cadre paisible d’un jardin. Il n’était absolument pas préparé, ni au coup de massue qu’engendre une rupture de bail de concession, ni aux innombrables sollicitations de la presse qu’il n’a plus été capable de satisfaire, ce dont la Mairie de Paris et le COJOP peuvent lui savoir gré : « A un moment j’ai été tellement pris par les sollicitations de la presse, je recevais dix appels par jour et je me retrouvais à répéter toute la journée que j’étais expulsé et que tout allait s’arrêter. J’ai aussi reçu des centaines de messages du public et je n’ai pas encore pu répondre à tout le monde, y compris à des messages datant de janvier. D’ailleurs je continue encore à en recevoir. »

Puis le 3 mars, la Mairie de Paris lui annonce qu’il pourra finalement jouer jusqu’au 1er juin, puis d’octobre à novembre. Elle lui indique également que pour la période suivante il devra répondre à l’appel d’offre de mise en concurrence, alors qu’il est flagrant que dans le cas présent cette procédure n’est plus adaptée et qu’elle appelle une décision de politique culturelle du Conseil de Paris.

Voilà donc pour certaines des méthodes auxquelles on recourt librement en préalable à cette célébration de la fraternité qui nous est annoncée. Avant de poursuivre votre lecture, si vous le jugez utile, vous pouvez signer ici la pétition de soutien aux Marionnettes du Champ-de-Mars.

Plus précisément, cette pétition demeure entièrement d’actualité. Car certes Julien Sommer retrouvera bien son théâtre le 1er octobre après quatre mois de mise à l’arrêt forcé, mais rien n’est changé quant à la procédure de mise en concurrence qui déterminera son avenir à compter du 1er décembre. Or dans le cas présent, cette procédure n’est plus adaptée et elle appelle une décision de politique culturelle digne de ce nom de la part du Conseil de Paris.

En outre, sachant que les théâtres de Guignol accueillent une part non négligeable de leurs publics durant les vacances scolaires, on est en droit de se demander si - durant la tenue des Jeux - les autres castelets parisiens se retrouveront eux aussi en zones rouges fixes, ou alors en zones bleues alternantes, ou bien encore en « zones diaphanes ».

Serait on sur le point de nous annoncer un couvre-feu estival sur l’ensemble des théâtres de Guignol se trouvant dans les parcs et les jardins de Paris ? On est fondé à se le demander tant la capitale n’en est plus à faire ses preuves en matière de châtiment à l’égard de Guignol et de la marionnette, depuis déjà de nombreuses décennies.

Agrandissement : Illustration 16

Paris et la marionnette : « je t’aime, moi non plus » ?

A Paris, des années quatre-vingt aux années deux mille vingt, Guignol et la marionnette ont subi plusieurs préjudices, ce dont le Conseil de Paris actuel ne semble pas bien se rendre compte, ou ce dont certain(e)s de ses membres ne sont peut-être pas informé(e)s. On se permet donc ici de rappeler sept sujets constituant cette chronique accablante.

Agrandissement : Illustration 17

En 1981, le Théâtre du Petit Bouif est programmé à Paris dans le cadre des Semaines de la Marionnette. Cette troupe est née de la Compagnie Jean-Guy Mourguet, le dernier descendant de Laurent Mourguet, créateur de Guignol. Elle vient alors à Paris pour y jouer La Marianne aux pompons. Cette création met en scène une Marianne socialo et un Chiracula, caricaturant M. Chirac - alors maire de Paris - sous les traits d’un vampire. Dans Les Marionnettes (1982), Paul Fournel rend compte de l’intervention de la mairie contre ce spectacle : « A la suite d’un article paru dans la presse, la mairie, renouant avec la tradition du Second Empire, fit pression pour que soit annulé le spectacle et, n’obtenant pas satisfaction des organisateurs, demanda à Jean-Guy Mourguet de lire son texte au téléphone, lui suggéra une coupure et lui demanda de bien vouloir s’en tenir à cette version là pour les représentations. »

En 1985, le guignoliste Claude Quiévreux est expulsé du square Saint-Lambert. En 1952, il avait participé au même concours que Luigi Tirelli. Il avait été classé 1er exæquo et il avait choisi le Théâtre Guignol du square Saint-Lambert. Après trente-trois ans d’activité ininterrompue et d’adhésion du public, en 1985 il est expulsé sur notification du directeur des parcs et des jardins de la Mairie de Paris. Et ce, malgré une mobilisation du public, ainsi qu’un soutien très fort du Théâtre des Marionnettes des Che Cabotans d’Amiens, ainsi que de Paul Fournel qui est spécialiste de Guignol. En mars 1985, le Conseil de Paris décide au sujet de ce répertoire : « Les spectacles ne doivent comporter aucune allusion religieuse ou politique, ni aucun élément susceptible de troubler l’ordre public. Les programmes doivent être communiqués à l’administration. »

En 1987, le Théâtre des Verdures du Jardin des Tuileries, qui existait depuis 1915, est rasé.

Maintenant évoquons la situation qui fut longtemps celle du Théâtre de la Marionnette à Paris. Il a été fondé en 1991 et n’avait pas de lieu de programmation, une situation dont la Mairie de Paris détournait le regard. Cette programmation se faisait à travers différents lieux au cours de la saison théâtrale, ce qui - à son corps défendant - en faisait une singularité francilienne riche de nombreuses collaborations. En 1997 l’Etablissement Public du Grand Louvre annonce la construction d’un nouveau théâtre de marionnettes au jardin des Tuileries qui lui sera attribué, mais dès cette période il est abandonné pour des raisons budgétaires. Ce n’est qu’en 2013 que la Mairie de Paris lui a finalement confié les clés du Théâtre Mouffetard, simplement parce que les autres candidats à la direction de ce théâtre s’en sont détournés.

Maintenant revenons sur la disparition du musée Kwok On qui se trouvait rue des Franc-Bourgeois. Il a été inauguré en 1981 en présence de la Mairie de Paris qui lui accordait une subvention. Il était consacré aux arts et traditions populaires d’Asie, une partie du monde où la marionnette est énormément présente. Lorsque son fondateur, Jacques Pimpaneau, étudiait à Canton, il a été le dernier élève d’un maître de marionnettes qui s’appelait Kwok On et qui lui a alors tout légué. Ce fut le début d’une collection que ce sinologue a étendu à toute l’Asie, autant dire la seule collection qui dans ce domaine n’a pas été constituée par des pillages de l’époque coloniale.

Au début des années 90, le propriétaire s’est engagé dans une procédure d’expulsion pour mettre en vente ce local. La Mairie de Paris a longtemps fait espérer une solution de relogement qu’elle a fait traîner en longueur. Une opportunité s’est présentée à l’étranger, en 1997 Paris et la France ont perdu ce trésor. Ces pièces ont intégré les collections permanentes du Musée de l’Orient qui se trouve à Lisbonne. A la différence de Paris, la capitale portugaise protège également la mémoire des arts du spectacle par un musée de la marionnette où on retrouve entre autres Guignol, ainsi que par un musée du théâtre dont le parcours des collections permanentes a l’originalité d’inclure un jardin où sont exposés des éléments scénographiques de théâtre de rue.

Maintenant rappelons que les 23 et 24 juin 2018 le Théâtre Guignol des Champs-Elysées de José-Luis González fêtait ses 200 ans d’existence. Cette fête était alors annoncée par Denis Lavant dans une joyeuse vidéo. A la différence des Marionnettes du Champ-de-Mars il n’y a pas eu de transmission et ce castelet a cessé de vivre quelques années plus tard.

Enfin rappelons qu’en 2019 le Théâtre-Guignol Lyonnais du parc de Choisy, dirigé par Bruno Saffache, a été fermé par la Mairie de Paris qui lui reprochait de trop longues périodes de fermeture et une gestion hasardeuse de son théâtre. Malgré l’intervention de l’avocat parisien Juan Branco auprès de la Mairie de Paris, cette dernière n’est pas revenue sur sa décision. Aucune transmission ni aucune suite n’ont été envisagées. Demeurant inoccupé et sans surveillance particulière, le castelet a alors été vandalisé.

Pour conclure et si on doute encore des façons dont Guignol insupporte bien des puissant(e)s, on se permet de rappeler une autre disparition n’ayant aucun rapport avec la Mairie de Paris, mais qui a été connue par la France entière et qui sera sans doute plus compréhensible. A partir de 1988, la chaîne de télévision Canal+ diffusait en clair une émission satirique intitulée Les Guignols de l’info. Elle a connu son âge d’or de 1992 à 1996 lorsqu’elle était écrite par Benoît Delépine, Jean-François Halin et Bruno Gaccio. Puis en 2015, avec la reprise de la ligne éditoriale par Vincent Bolloré, elle a été moins axée sur la satirique politique et son budget a été considérablement réduit. En 2018 cette émission s’est définitivement arrêtée.

Non à la disparition des Marionnettes du Champ-de-Mars suite à Paris 2024

La première phase de fermeture des Marionnettes du Champ-de-Mars permet dès à présent à la fureur des grues de s’abattre sur Guignol et de le déloger. Au cours des douze mois qui s’engagent, l’esplanade va être vidée, fermée, aménagée, occupée, célébrée, libérée, puis réattribuée.

Ou peut-être que suite à Paris 2024, l’esplanade du Champ-de-Mars sera d’abord transformée avant d’être réattribuée, le calendrier se rapportant à ces opérations ne pouvant pas encore être communiqué publiquement.

Quoi qu’il en soit, cette seconde phase de fermeture recourt dès à présent à la machinerie administrative qui certaines fois se révèle être une arme létale. En la matière, la Mairie de Paris se doit d’appliquer les procédures de mise en concurrence fixées par le Conseil européen.

Ainsi, pour pouvoir retrouver - à l’issue d’une période d’inactivité forcée par le COJOP et la Mairie de Paris durant quatre mois - le théâtre de marionnettes où il œuvre depuis vingt-deux ans et qu’il dirige depuis 2018, Julien Sommer (38 ans) doit soumettre un projet afin qu’il soit mis en concurrence avec d’autres.

Or c’est précisément cet artiste qui fait vivre ce théâtre dans sa spécialité et de façon artisanale.

Julien Sommer y a été formé, il a succédé à son fondateur Luigi Tirelli qui lui a transmis ses savoirs, ainsi que le théâtre dont il a financé seul le bâti et l’équipement, de même que ses marionnettes et ses décors. Dans le secteur professionnel des guignolistes Julien Sommer fait partie de la relève. Cet artiste renouvelle régulièrement son répertoire et le théâtre ne désemplit pas. Il fait vivre une forme patrimoniale dans un espace public en correspondance historique avec cet art. En la matière il poursuit l’application d’une décision prise par le Conseil de Paris en 1910 et réactualisée en 1952.

Au Japon, ce type d’artiste a le statut de trésor national vivant, une forme de préservation et de protection qui n’existe toujours pas en France, pas même à Paris. Dans le cas présent, cette procédure de mise en concurrence se révèle aveugle et elle risque de devenir mortelle.

Or en matière de politique culturelle il ne s’agit pas exclusivement de gestion et d’administration, mais aussi de convictions et de visions. Certaines fois il faut avoir l’exigence et le courage de prendre de la hauteur, de permettre qu’on s’émancipe en instaurant de l’inédit. Nous n’en sommes plus au concours d’attribution de 1952 : ce théâtre de marionnettes n’a plus à faire ses preuves.

Agrandissement : Illustration 19

Nous sommes en 2024 et ce petit foyer artistique n’a jamais démérité : il fait 18.000 entrées par an, en jouant six fois par semaine les mercredis et les weekends en période scolaire, ainsi qu’en jouant deux fois par jour durant les vacances scolaires et les jours fériés, sans discontinuer, conformément à la réglementation parisienne des parcs et des jardins se rapportant à cette activité.

Il n’a jamais posé de problème de fonctionnement, il n’a jamais causé de troubles à l’ordre public, il applique les normes de sécurité conformes aux salles de spectacle, il n’a pas contracté de dettes non plus, enfin il finance seul son fonctionnement et ses travaux d’entretien sans aucune aide publique.

Agrandissement : Illustration 20

En outre, on a pu compter sur lui pour rouvrir dès la fin des confinements culturels. Le 11 mai 2020 - peu avant l’arrivée à Paris du drapeau olympique célébrée au Trocadéro le 9 août 2020 -, puis encore dès le 19 mai 2021. Et malgré ses modestes moyens, son entreprise de spectacles jouit toujours d’une renommée internationale, le public sachant le trouver et s’y rendre.

Qui plus est, le goût pour le Guignol jeune public n’est pas passé de mode. Avec le temps ce lieu est aussi devenu un des partenaires logiques des structures éducatives et des structures de loisirs destinées aux enfants.

Au regard de l’ensemble de cette situation, le cadre légal d’occupation de ce théâtre de marionnettes par Julien Sommer doit pouvoir être revu par une décision de politique culturelle du Conseil de Paris, afin qu’il puisse effectivement y poursuivre son travail, sans être inquiété pour l’avenir.

La Mairie de Paris vient finalement d’informer Julien Sommer que dans un premier temps cette reprise ne pourra se faire qu’à partir du 1er octobre, jusqu’à expiration de sa concession programmée le 1er décembre. Or au-delà de cette date contractuelle, la poursuite de ses activités doit effectivement pouvoir se faire et dans de meilleures conditions, avec une perspective concrète, fondée et solide.

Au Champ-de-Mars, il faut une affirmation de politique culturelle qui puisse intégrer la transformation urbaine qui a été adoptée le 6 février dernier : une perspective de développement durable où les préoccupations environnementales et les préoccupations culturelles sont main dans la main. Cela existe déjà dans la capitale, c’est au Conseil de Paris qu’il revient d’en prendre la décision politique.

Agrandissement : Illustration 21

Il faut que la tenue des Jeux - qui permet de réaliser tant de choses dont la Mairie de Paris et le COJOP se réjouissent, dont la mise en place d’infrastructures et de dispositions qui vont demeurer - puisse aussi permettre la mise en place d’un dispositif pérenne pour l’existence de ce théâtre de marionnettes.

Il est à la fois traditionnel par sa forme et exigeant par sa qualité, fragile mais bien vivant. Il s’adresse au jeune public, aux amateur(trice)s de Guignol, à la population locale, ainsi qu’aux voyageur(se)s du monde entier car il est internationalement connu.

Or précisément et on conclut : « le monde entier regarde vers Paris ».

Le COJOP annonce que le parcours en hexagone et en Outre-mer de la flamme olympique va « mettre en lumière l’histoire de la France ». Or Guignol fait bien partie de cette histoire et le parcours du relais de la flamme olympique passera finalement le 21 juin à Neuville-sur-Saône, près de Lyon, sa ville natale. Le COJOP précise aussi qu’à l’occasion de ce parcours il s’agit de mettre en lumière : « l’Histoire de la France », « le patrimoine naturel », « la créativité », ainsi que « les émotions ».

Paris 2024 offre donc une occasion historique : au Champ-de-Mars, Héraclès se doit d’avoir protégé Guignol avant l’arrivée de la flamme olympique à Paris le 26 juillet prochain. La Mairie de Paris a déjà démontré qu’elle sait agir vite, encore faut-il que l’ensemble des groupes politiques constituant le Conseil de Paris veuille bien prendre une décision unanime et moderne à ce sujet.

Mesdames et messieurs les conseiller(ère)s de Paris, de grâce ne nous répondez pas que vous n’en avez pas le temps, daignez le prendre s’il vous plaît et qu’un vote à main levée soit le plus simplement demandé. Le public a le droit de savoir si la future coulée verte qui s’étendra du Trocadéro au Champ-de-Mars prévoit la disparition de ce théâtre.

Agrandissement : Illustration 22

Oui, c’est bien à la Mairie de Paris en 2024 qu’il revient de préserver ce patrimoine immatériel - cet art marionnettique et populaire à destination des enfants - qui naît aux pieds de la Tour Eiffel suite à sa décision de 1910 et dont la vie se poursuit suite à sa décision de 1952 : Les Marionnettes du Champ-de-Mars, créées par Luigi Tirelli et transmises à Julien Sommer.

Ce faisant, la Mairie de Paris ne peut que s’en enorgueillir. Ainsi, toutes ces fois prochaines, toutes ces fois encore, on prendra connaissance de ses débats et de ses délibérations. Leurs deux prochaines échéances sont d’ores et déjà fixées : fin mai puis fin juin.

Le Conseil de Paris a le devoir moral de se prononcer et de s’engager politiquement à ce sujet avant les prochaines célébrations de la prise de la Bastille, date où la flamme olympique fera précisément la première de ses deux étapes à Paris.

Dans la perspective et l’attente de ces journées, le public sait très bien ce qu’il doit faire et il le fait déjà depuis le 15 janvier. Car Guignol est une figure du peuple ainsi que l’ami des enfants et s’en prendre à lui c’est provoquer l’unanimité populaire contre soi.

Agrandissement : Illustration 23

A chacune des attaques menées contre Guignol dans la capitale, les mêmes modes de protection se mettent en place spontanément : venues en nombre du public familial à ce qui s’annonce être les dernières représentations, signatures en nombre et large diffusion d’une pétition circulant bien au-delà de la capitale, interpellations des élu(e)s locaux à ce sujet.

Mais également, lorsque cela survient durant des périodes électorales, ce qui sera le cas prochainement : interpellations à ce sujet des militant(e)s politiques présent(e)s dans l’espace public.

Or il s’agit précisément des élections du Conseil Européen, qui impose cette procédure de mise en concurrence qui vaut autant pour les entreprises de spectacles que pour n’importe quelle autre type d’activité, alors que dans ce cas précis elle se révèle inadaptée.

Le Conseil de Paris doit donc débattre et prendre une décision de politique culturelle. Non pas voter un vœu mais bien adopter une délibération : pour cet art de la marionnette incarné ici par Guignol, pour ce petit lieu patrimonial, pour cette poésie artisanale, pour ces rires d’enfants, pour ce qui est fragile, pour ce qui fait aussi l’Histoire de Paris.

Car déjà, bien au-delà des jardins du Champ-de-Mars et de l’Ile-de-France, la colère des ami(e)s de Guignol résonne et grandit. Dans cette affaire, il est d’ores et déjà trop tard pour que le COJOP ne soit pas personnifié par une marionnette risible - fort probablement, un Capitaine Flam - apparaissant aux cotés des Guignol version politique.

Il en existe encore plusieurs en France, dont certains sur le parcours du relais de la flamme olympique. Celle-ci sera allumée à Olympie le 16 avril, avant d’être conduite à Athènes, puis de voguer depuis Le Pirée jusqu’à Marseille où elle arrivera le 8 mai.

Le relais de la flamme débutera alors dans l’hexagone par vingt-sept étapes. Puis de là il prendra la voix des océans pour se poursuivre en Outre-Mer par cinq étapes. Suite à quoi le relais reviendra en hexagone pour vingt-trois étapes, dont une première à Paris le 14 juillet. Il se poursuivra par une dernière série de neuf étapes. Puis il reviendra à Paris, où le 26 juillet la flamme sera ardente pour la cérémonie d’ouverture des Jeux.

Or tout comme leur aîné le faisait durant le Premier Empire, il arrive aux Guignol version politique existant encore un peu partout en France de tenir la gazette de « notre bonne ville de Paris ». Car il en est ainsi depuis 216 ans de cette marionnette populaire, à laquelle il ne faut précisément jamais s’en prendre.

Alors bien sûr, oh bien sûr… Sur le parcours du relais de la flamme olympique et ailleurs, les préfets pourront ordonner aux gendarmes d’arrêter ces artistes, de saisir leurs marionnettes, de leur infliger des amendes et de fermer leurs théâtres, tout comme cela se faisait déjà durant le Premier Empire, car les guignolistes et leurs spectateur(trice)s ne sont ni violent(e)s ni armé(e)s.

Mais quelles que soient les façons dont on s’en prend à cette marionnette, en le faisant on porte toujours atteinte à une figure historique de la liberté d’expression et aux progrès issus de la Révolution française.

Joël Cramesnil

Les Marionnettes du Champ-de-Mars jouent encore jusqu’au 1er juin

Représentations à 15h15 et à 16h15 les mercredis, les samedis et les dimanches.

Information programme par répondeur au 06.25.10.70.52 ou sur le site internet

Tarif unique 6 € (entrée gratuite pour les moins de 2 ans)

On n’y prend pas de carte bancaire, si vous avez de la monnaie c'est encore mieux.

Adresse : avenue du général Margueritte à Paris 7e

RER C station Champ-de-Mars

Métro ligne 8 station École militaire

Metro 6, 10 station La Motte Piquet Grenelle

Bus 49, 62 ou 86 station Champ-de-Mars

Bus 82, 80 station École , station Bosquet Saint-Dominique

Bus 82 station Champ de Mars Suffren

Vélib Place Joffre Fréderic Leplay