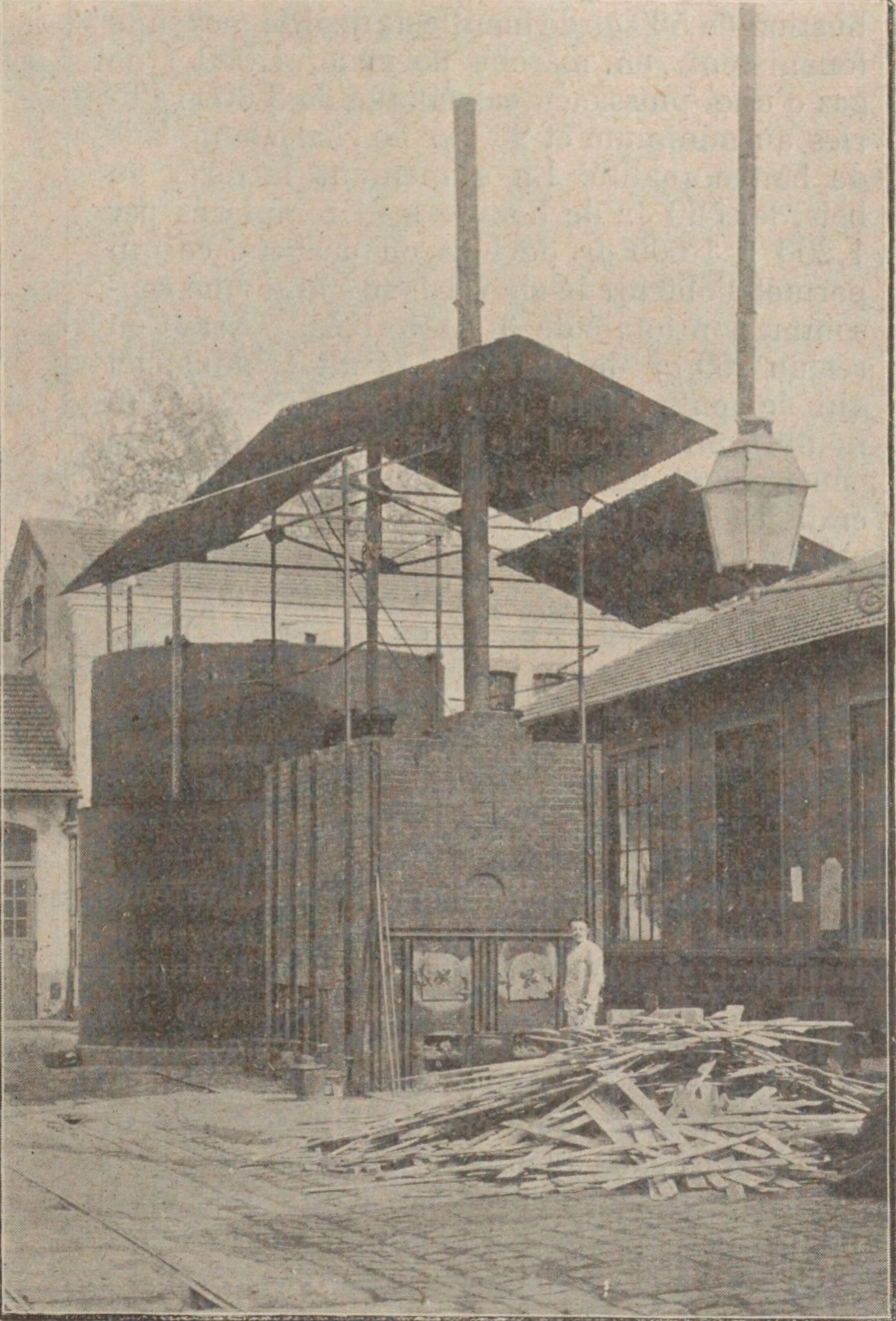

Agrandissement : Illustration 1

Le bâtiment N° 50 de la Cartoucherie

Le bâtiment de la Cartoucherie référencé par la Ville de Paris sous le N°50 est celui qui se trouve à droite lorsqu’on emprunte l’entrée dédiée aux piéton(ne)s. Il est reconnaissable par ses murs de couleur rouge pourpre. Il se distingue aussi de cet ensemble architectural par la hauteur de sa toiture, moins élevée que la longue série de bâtiment faisant un corps commun, où se trouvent le Théâtre de l’Epée de Bois, le Théâtre du Soleil et le Théâtre de l’Aquarium /La Vie brève. Enfin la hauteur du bâtiment N°50 est identique à celle du Théâtre de la Tempête dont le bâtiment est également séparé des autres.

Du point de vue de l’histoire théâtrale parisienne, par la diversité de ses théâtres la Cartoucherie a effectivement de séduisantes ressemblances avec l’ancien « boulevard du Crime » qui s’étendait à Paris au XIXe siècle de la place du Château d’eau (détruite par la création de la place de la République) au quartier Richelieu-Drouot.

La cartoucherie commence à fonctionner en 1874 en tant qu’usine militaire où travaillent des civils, hommes et femmes. Parmi celles-ci une certaine Marguerite Audoux qui y travaille quelques mois lorsqu'elle arrive à Paris depuis son Berry natal. Puis elle s'établit à Montparnasse comme couturière à domicile, tout en devenant cette autrice doublement primée lors de son premier livre.

A cette époque dans le bâtiment N°50 se trouve une forge pour l'assemblage des étuis de cartouches (actuel foyer d’accueil du public de l’Atelier de Paris). Juste à côté, mais à l'extérieur, est édifié par nécessité mais aussi par sécurité un château d'eau se dressant sur une trentaine de mètres, fixé à une structure cubique de soutien en béton, sur laquelle se dresse aujourd’hui "la cabane" de l'Atelier de Paris.

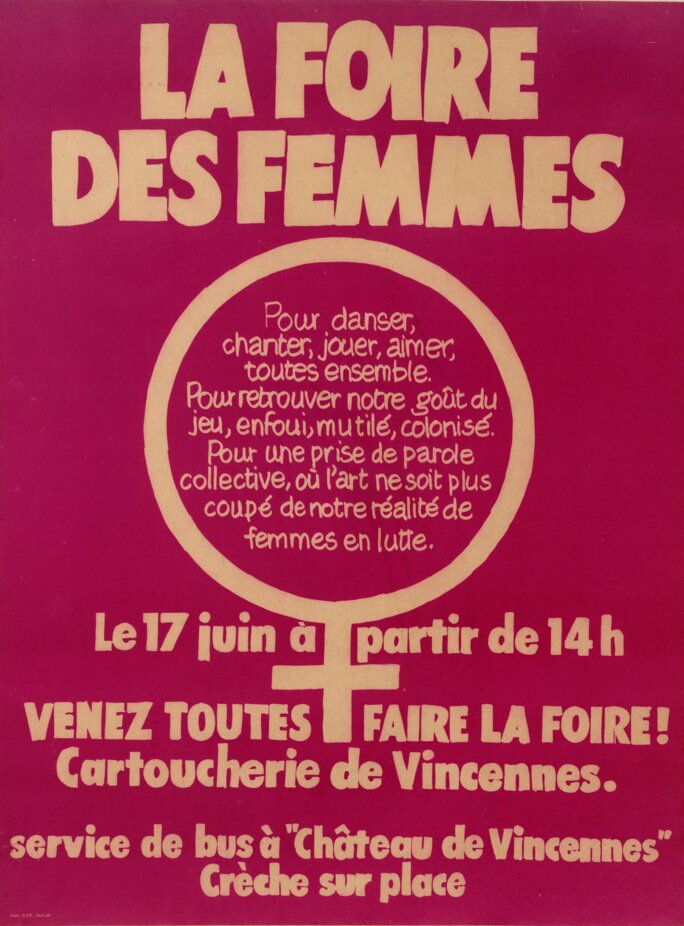

Agrandissement : Illustration 2

De 1959 à 1962 durant la guerre d’Algérie, la cartoucherie - désaffectée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale - devient le Centre d’Identification de Vincennes sur décision du préfet de police Maurice Papon. Le bâtiment N°50 est le lieu d’incarcération, tandis que les interrogatoires se font dans le bâtiment se situant juste à côté, dans lequel La Vie brève a pris ancrage depuis 2019.

C’est en 1969 que ce bâtiment reçoit le N°50, lors de l'inventaire du bâti militaire engendré par la création du Parc Floral qui ouvre cette année-là et qui durant dix ans n'a pas de clôture le séparant de la Cartoucherie. Le bâtiment N°50 est d'abord investi, en accord avec le Parc Floral, par le chorégraphe marseillais Joseph Lazzini, fondateur en 1959 de la Compagnie de Ballet de Marseille. Il n'y reste que quelques mois suite à des viols commis sur plusieurs danseuses travaillant alors avec lui dans ce lieu isolé.

En 1972 le bâtiment N°50 est investi sur proposition de Jean-Marie Serreau, fondateur du Théâtre de la Tempête qui est le second théâtre créé début 1971 à la Cartoucherie, après l’installation du Théâtre du Soleil qui est le premier à s’y installer en 1970. C’est alors l'Atelier du Chaudron qui sera ainsi créé dans ses murs à la Cartoucherie, par un groupe naissant, fédéré par Tanith Noble et qui bénéficiait alors d'une hospitalité temporaire du Théâtre de la Tempête.

A peine est-il en train de se créer que l’Atelier du Chaudron prend la décision de partager le bâtiment N°50 avec l'Atelier de l'Epée de Bois qui se retrouve alors pour la seconde fois sans lieu. Il a été créé trois ans plus tôt par Antonio Díaz-Florián au Théâtre de l’Epée de Bois qui se tenait dans un bâtiment en préfabriqué sur un terrain vague du quartier Mouffetard (Paris, 5e). Ce lieu fut rasé en août 1971, simultanément à la destruction des halles centrales de Paris et du cirque Medrano.

Au printemps 1971, l’Atelier de l’Epée de Bois s’installe sans autorisation à la Cartoucherie dans un bâtiment se trouvant sur ce qui est aujourd’hui la pelouse centrale, une bâtisse similaire au "pavillon Napoléon" où l'ARTA s'installera en 1994. Ce groupe le fait sous le regard bienveillant de Jean-Marie Serreau qui lui permet de jouer dans l’espace du bâtiment qui ne deviendra qu’en 1985 la petite salle du Théâtre de la Tempête.

Suite à cet hébergement temporaire, l’Atelier de l’Epée de Bois squatte toujours un de ces baraquements qui à l’automne 1972 sont rasés par le Parc Floral. C’est pour cette raison que l’Atelier du Chaudron décide alors de partager le bâtiment N°50 avec l’Atelier de l’Epée de Bois, Ariane Mnouchkine alertant dès cette époque sur le fait que ce n’est pas une bonne idée à long terme. S’engage alors durant dix ans une cohabitation improbable entre deux très jeunes troupes de théâtre.

La troupe de l'Atelier du Chaudron est de composition majoritairement féminine. Elle pratique tout aussi librement le théâtre en salle, avec des formes masquées et musicales, que le théâtre dans les rues de Paris, avec des instruments de musique et des marionnettes géantes manipulées à plusieurs, tout en constituant par ailleurs à la Cartoucherie plusieurs salles d'ateliers ouverts aux enfants et aux adultes et une ressourcerie dans son Atelier du Chaudron (modelage, peinture, musique, théâtre, ...).

La troupe de l'Atelier de l'Epée de Bois est de composition majoritairement masculine. Elle se consacre à un théâtre de recherche sans parole, prenant forme dans des scénographies bousculant la relation au public, en le disposant dans des espaces carrés ou rectangulaires. Ces spectacles dénoncent continuellement les oppressions alors subies en Amérique du sud, dans des langues gutturales, des ambiances de contre-jours et de lumières blafardes, de personnages inquiétants, dont un entrant une fois depuis l'extérieur du toit en glissant au cœur du public le long d'un filin, dans des espaces façonnés par des palissades de bois ou des murailles de sacs de toile remplis (Terre en 1973, Locos en 1974, Toro en 1975, Yuro en 1976, ...).

Autant dire une vie de voisinage artistique fort riche, faite de respect, d'entraide et d’amitié, mais aussi d'étincelles relationnelles ponctuelles du fait des conditions architecturales de cette cohabitation. Ces relations sont également modulées par la forme des relations entre les femmes et les hommes telles qu'elles existent alors dans les années 70. Car effectivement, dans sa conception la Cartoucherie n'est pas faite de bâtiments insonorisés. L'Atelier du Chaudron joue majoritairement ses spectacles dans la "salle banche" qu'il façonne lui-même (actuel foyer de l'Atelier de Paris) tandis que l'Atelier de l'Epée de Bois joue majoritairement ses spectacles dans la "grande salle" qu'il façonne lui-même (actuelle salle de l'Atelier de Paris), soit deux espaces contigus où les sons communiquent de l'un à l'autre.

Ajoutons ici que le thème de la cohabitation sonore est récurent tout au long de l'histoire théâtrale de la Cartoucherie, qu'on se souvienne seulement d'une autre illustration de ce sujet, datant cette fois de la seconde moitié des années 80. Il porte alors sur, d'une part, la charge sonore phénoménale des tambours lors de la chute de Phnom Penh dans L'Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge de Hélène Cixous par le Théâtre du Soleil (spectacle auquel assiste un soir le président de la République François Mitterrand) et, d'autre part, l'ambiance posée et intimiste de l'écoute flottante alors en scène juste à coté dans Les Heures blanches d’après Ferdinande Camon par Didier Bezace au Théâtre de l'Aquarium, alors même qu'une nef réservé à du stockage sépare ces deux salles.

A noter que les travaux de rénovation de la Cartoucherie, qui ne sont réalisés qu'en 1985, permettent aux occupants d'obtenir la création d'une pelouse centrale afin d'instaurer un parking mis à distance (pollution sonore).

Agrandissement : Illustration 3

En 1973 le Théâtre de l’Aquarium de Jacques Nichet s’installe à la Cartoucherie qui est alors intégralement réinvestie comme ensemble théâtrale, ces troupes assumant elles-mêmes tous les travaux d’aménagement. Aujourd’hui tout cela semble bien connu, c'est aussi perçu certaines fois avec beaucoup d’idéalisme, ou d’autres fois avec irrévérence.

En 1973 également, Jean-Marie Serreau s'éteint, le Théâtre de la Tempête est le premier à être confronté à la redéfinition de son avenir, tout juste deux ans après sa création. Jacques Derlon son administrateur devient le directeur du Théâtre de la Tempête qui devient un théâtre d'accueil. Il construit alors des saisons théâtrales en s'associant à quatre metteurs en scène qu'il reprogramme trois à cinq ans, tandis que ces présences cycliques s'entrecroisent. Durant quinze ans il n'a qu'une unique grande salle (actuelle salle Serreau), dont le gradin entièrement modulable est celui utilisé par le Festival d'Avignon au Cloître des Carmes, depuis que Jean-Marie en a conçu l'aménagement à la demande du festival en 1971. Sur place ce gradin ne sert effectivement qu'un mois par an, tandis qu'à cette époque l'esprit d'entraide de la décentralisation théâtrale est encore une réalité tout à fait concrète.

Agrandissement : Illustration 4

Aux origines de la Cartoucherie théâtrale : indigence contrainte et entraide volontaire

A cette époque la Cartoucherie est effectivement très sauvage et très séduisante en tant que lieu désaffecté dans le nord-ouest du bois de Vincennes. C’est alors un lieu ouvert à tous les possibles, particulièrement au printemps et à l’été, mais il existe aussi l’automne et l’hiver. Qu’on se souvienne seulement que ces jeunes troupes n’avaient le plus souvent que des pommes de terre à cuisiner, tandis que pour se chauffer elles en étaient réduites à allumer des feux de bois dans des bidons ou des poêles qu’elles disposaient çà et là dans ces bâtiments difficiles à chauffer du fait de leurs dimensions.

Enfin qu’on se souvienne aussi que l’ensemble théâtral de la Cartoucherie se développe et rayonne sans contrat de location durant quinze ans. Le propriétaire se dédouanant par ce biais de ses responsabilités quant aux nécessaires mises aux normes de ces bâtiments y accueillant dorénavant du public. Pour autant, il encaisse des loyers à compter du premier mois d'occupation de ces locaux, y compris rétroactivement lorsqu'il ne reconnait certaines de ces locations qu'a posteriori.

Ce bailleur public - en l'occurrence le Parc Floral, mandaté par la Ville de Paris - perçoit ces dus au demeurant incontestables, sur la base de contrats de locations précaires pouvant aller de un à trois ans. Ils précisent que les travaux nécessaires sont entièrement à la charge des locataires, à l'exception des abords ou le Parc Floral intervient parcimonieusement.

En outre ce propriétaire ne contractualise pas systématiquement de droits d'occupation avec chacun des théâtres. Enfin les contrats qui existent ne sont finalement plus renouvelés à partir de 1975. C'est dans ce cadre juridique, ou plutôt dans ces différents vides juridiques, que de 1970 à 1973 cinq théâtres surgissent de cette friche militaire désaffectée et la transforment en ensemble théâtral.

Enfin en 1974, une importante réforme du statut de la Ville de Paris permet enfin aux parisien(ne)s d'élire un maire, ce qui jusqu'ici n'avait eu lieu qu'en 1870 durant la Commune. En 1977 lors de ce premier scrutin, Jacques Chirac devient le maire de Paris. Au sein de la Mairie de Paris, une Direction des affaires culturelles (Cartoucherie) est créée distinctement d'une Direction des parcs et jardin (Parc Floral).

S'agissant des coûts d'investissement, à cette époque il n'existe pas encore de subvention au titre de l'équipement. Ces troupes sont pour trois d'entre elles maigrement subventionnées par le budget du ministère des Affaires culturelle destiné aux jeunes compagnies d'art dramatique, exclusivement pour la création de leurs spectacles. Son enveloppe totale est insuffisante durant des décennies, l'administration centrale se retrouvant dépassée par la bonne santé du jeune théâtre.

Par ailleurs ce même ministère ne saurait alors entendre la création de nouveaux équipements culturels qui ne soient pas ordonnés par lui. A cette époque c'est effectivement l'une de ses grandes missions, mais strictement dans le cadre de la décentralisation théâtrale intégrée aux planifications économiques pluriannuelles qui sont alors organisées par l'Etat.

Pourtant dès son origine, la décentralisation théâtrale est bien le fruit d'un dialogue entre l'Etat et des artistes, ces derniers permettant d'éclairer l'administration centrale sur les moyens à mettre en oeuvre au nom de l'intérêt général, et non l'inverse. Les théâtres de la Cartoucherie contribuent donc au tracé de la carte de la décentralisation théâtrale en y intégrant l’Est de Paris, où l’unique lieu théâtral existant dans ce secteur est alors le Théâtre de l’Est Parisien fondé en 1963 par Guy Rétoré.

S’agissant de l’émergence du théâtre dans l’Est de Paris, un projet de construction de théâtre pérenne est imaginé dès 1927 pour être inauguré lors de l’Exposition coloniale internationale de 1931. Il est finalement abandonné car il provoque une véritable levée de boucliers des directeurs de théâtres parisiens dénonçant une concurrence économique déloyale, le Fonds de soutien aux théâtres privés n'étant mis en place qu'en 1964.

La transformation de la Cartoucherie en ensemble théâtral a donc également rempli ce vide géographique, à sa façon. En France, c'est alors la toute première fois dans notre histoire culturelle qu'une friche est mise au service de la culture. Ce sont des artistes de théâtre qui le font, sans attendre de consigne des tutelles. L'existence d'un ensemble théâtral de cette composition demeure à ce jour unique au monde. Pour autant, jusqu'en 1978 la Ville de Paris ne veut pas de cet ensemble théâtral et menace d'en expulser ses occupants - ne disposant alors effectivement pas de contrats de location - pour détruire ce lieu afin d'y construire autre chose.

D'abord jusqu'en 1973 pour y construire une piscine olympique, queue de comètes des Jeux Olympiques de 1968 n'ayant pas lieu à Paris mais à Mexico en juillet, où les étudiant(e)s qui manifestent lors de son inauguration pour réclamer la démocratie se font tirer dessus par la police et par l'armée qui font 300 mort(e)s.

Puis jusqu'en 1978 pour y construire un parc de dauphins dont celui d'Antibes est alors très à la mode, ce dernier sera finalement fermé par des mesures de protection de l'environnement, tandis qu'on préfère taire le nom de celui qui en 1974 lâche ce cri du cœur dans une revue spécialisée dont on taira aussi le nom : « Flipper le dauphin à Paris ! Flipper sautant et plongeant devant les petits parisiens ! Ce n’est ni un canular, ni la tournée exceptionnelle d’un cirque, mais un spectacle permanent que nous pourrons admirer dans deux ou trois ans à la Cartoucherie de Vincennes »

Par ailleurs on se doit de rappeler - encore - ici que, contrairement à ce qui est écrit dans l'article qui vient d'être cité, la Cartoucherie ne se trouve pas à Vincennes, mais bien à Paris, dans le 12e arrondissement, dont le bois de Vincennes fait partie depuis 1860, tout comme s'y trouvait le Centre universitaire de Vincennes de 1969 à 1980 (actuelle Université Paris 8 se trouvant depuis à Saint-Denis). Il s'agit bien de la Cartoucherie de Paris qui dès juin 1973 devient aussi certaines fois le lieu de larges meetings politiques jusqu'en 1978, dont le tout premier est un important rassemblement féministe : la Foire des Femmes.

Agrandissement : Illustration 5

En janvier 1971, alors que Jacques Duhamel vient tout juste d’être nommé ministre des Affaires culturelles, il se rend alors deux fois de suite au théâtre dans un ordre protocolaire, d'abord à la Comédie-Française puis au Théâtre du Soleil où il se fait littéralement huer par les spectateurs.

Le 28 mars 1973, le Théâtre du Soleil organise à la Cartoucherie une conférence de presse pour réclamer plus de transparence dans la gestion du budget des Affaires culturelles. Par ailleurs à cette même période, Ariane Mnouchkine sollicite une augmentation de subvention. Le ministre Jacques Duhamel lui répond par courrier qu'elle devrait revoir ses ambitions en fonction de ses moyens. Le résultats des élections législatives de 1973 qui ont lieu peu après a conduit à ce que soit l'une des dernières interventions de ce ministre. Suite à cette réponse, chaque soir au Théâtre du Soleil un(e) comédien(ne) interrompt la représentation pour lire cette lettre au public et demander aux autres comédien(ne)s d’ôter leurs costumes afin d’obéir aux consignes du ministre.

Le 4 mai 1973, le nouveau ministre des Affaires culturelles Maurice Druon, déclare lors d'une interview dans Le Monde : "Les gens qui viennent à la porte de ce ministère avec une sébile [petite coupe de bois pour mendier] dans une main et un cocktail Molotov dans l’autre devront choisir." Par ces propos, il provoque immédiatement l'indignation et la colère du secteur théâtral qui décide d'organiser une manifestation à Paris, de la place de la Bastille à la place de la Nation, sur le thème de l'enterrement de la liberté d'expression, où tout le monde est prié de se rendre en tenue de deuil.

Ce cortège est préparé à la Cartoucherie par le Théâtre du Soleil qui défile en tête le 13 mai 1973 en conduisant un char funèbre tiré par des chevaux. Tout au long du parcours effectué dans le plus grand silence, un glockenspiel (métallophone) sonne le glas, accompagné d'un tintement de cloche d'église annonçant cet enterrement. Une fois arrivé place de la Nation, le cercueil de la liberté - recouvert d’un drapeau tricolore - est posé sur des tréteaux où il est alors entouré de gerbes mortuaires. Puis des personnages de croque-morts procèdent à un lâcher de ballons blancs et rouges traînant une banderole frappée du simple mot « Liberté ».

Agrandissement : Illustration 6

On imagine assez bien qu'à cette époque, dans quelques bureaux de la Ville de Paris et de l’administration ministérielle - qui alternativement déniaient reconnaître ou n’entendaient tout simplement rien au jeune théâtre - on s’est sans doute livré plus d’une fois au pari odieux que ces troupes ne tiendraient pas sur la durée : perdu.

Heureusement qu'il s'est aussi toujours trouvé dans ces rangs une minorité d'éclairé(e)s, comprenant très bien ce que peut impliquer la modernité de l'art théâtral et comprenant aussi de quelle(s) façon(s) ces administrations pouvaient les accompagner : en dialoguant avec ces artistes comme cela se faisait encore depuis le début de la décentralisation théâtrale. Depuis son origine l'ensemble théâtral de la Cartoucherie fait aussi le lien entre plusieurs époques.

Ainsi par exemple dans le bâtiment N°50 durant les dix premières années où il est partagé, l’Atelier du Chaudron s’éclaire d’abord avec des lampes à pétrole durant une année, par ailleurs ce bâtiment ne dispose pas d'eau courante avant de longues années, usant pour ce faire du raccord de lance d'incendie existant toujours près de ce bâtiment, l’Atelier de l'Epée de Bois bâtit par ailleurs un local pour une chaufferie existant toujours et formant une excroissance au centre de la façade. On lui attribue assez vite localement le sobriquet de "verrue".

S’agissant des années joyeuses de l’Atelier du Chaudron à la Cartoucherie, assez décalé des autres théâtres puisqu’il était continuellement fréquenté par des enfants et des adultes y pratiquant la peinture, le modelage, la musique, le chant, la marionnette, le jeu masqué, le théâtre ; il est arrivé quelques fois qu’il se dise qu’il était « la baraque la plus drôle du camp » ce qui était alors formulé en référence à la situation de la Hongrie durant la période du rideau de fer. Durant ces années-là, l'Atelier du Chaudron signe effectivement de nombreuses créations théâtrales et musicales qui sont majoritairement de sa propre écriture, mais pas seulement.

Outre ses parades en extérieur avec instruments de musique et marionnettes géantes, ses autres créations originales - masquées, musicales et marionnettiques - portent successivement sur des scènes de la vie ordinaire, sur l'éducation, sur le voyage, sur le monde du cirque. D'autres fois elles sont inspirées de légendes ou de contes. Ces spectacles sont librement joués dans les rues de Paris et d'Ile-de-France ainsi qu'en salle à la Cartoucherie à destination du jeune public. Par ailleurs, l'Atelier du Chaudron adapte aussi sur scène, successivement et pour le tout public, différents auteurs : Oscar Wilde, Michel Baran, Henri Michaux, Peter Schneider, Eugène Ionesco, Guillaume Apollinaire, ainsi que le répertoire du cabaret Le Chat noir.

Enfin il mène aussi durant de nombreuses années des ateliers de création théâtrale à l'intérieur de deux hôpitaux psychiatriques, où nul artiste n'était encore jamais venu pour y mener ce genre d'atelier avec les personnes qui y sont internées, ateliers auxquels se joignent des infirmières qui se défont progressivement de leurs blouses lorsqu'elles y participent. L'Atelier du Chaudron ne fait pas d'art thérapie, il tient à l'affirmer durant toutes ces années et il le concrétise clairement en menant une pratique d'initiation théâtrale avec ces personnes, ce qui n'est pas sans provoquer par moments des réactions de blocages au sein de ces établissements de santé qui n'y sont absolument pas habitués.

De cette pratique alors tout à fait unique en France naît une création audiovisuelle avec la participation de ces personnes en tant qu'interprètes - jouant maquillées et costumées dans la forêt de Fontainebleau - permettant la création d'un diaporama à double projection en fondu enchaîné et sonorisé, au rendu quasi cinématographique et qui dure près d'une heure : Les Voyageurs du train surprise (1985). Il est d'abord projeté à l'Atelier du Chaudron, puis dans plusieurs villes (Villejuif, Antony, Lorquin, Fontainebleau) ainsi qu'aux Etats-Unis (Philadelphie, New York).

En 1980 Jean Dubuffet quitte la Cartoucherie et l’Atelier de l'Epée de Bois emménage là où il se trouvait, libérant le bâtiment N°50 où l’Atelier du Chaudron se retrouve avec le double de superficie. Il développe alors une programmation d'accueil tout en continuant à y créer ses spectacles.

Agrandissement : Illustration 7

Des années 80 aux années 90, des changements surviennent aux directions de deux des théâtres de cet ensemble. Au Théâtre de la Tempête en 1985 Jacques Derlon accueille Philippe Adrien en résidence permanente, puis en 1995 ce dernier en devient le directeur et Jacques Derlon quitte la Cartoucherie.

Au Théâtre de l'Aquarium, en 1986 Jacques Nichet quitte la Cartoucherie. Didier Bezace devient le directeur, puis il quitte à son tour la Cartoucherie en 1997. Jean-Louis Benoist devient alors le directeur, puis il quitte aussi la Cartoucherie en 2002. Aucun de ces trois artistes n'a alors plus jamais signé de mise en scène à la Cartoucherie. Le Théâtre de l'Aquarium reste d'abord sans direction artistique durant six ans.

Ces évolutions ont lieu dans le contexte d'une alternance politique importante à la tête de l'Etat français à partir de 1981. Au Ministère de la Culture, la Direction du Théâtre et des Spectacles est confiée à Robert Abirached. Parmi les premières décisions que le ministère de la Culture prend alors immédiatement en faveur du théâtre, il augmente considérablement et certaines fois double le montant des subventions de chacun de ces lieux théâtraux : un au titre de théâtre d'accueil, quatre au titre de compagnies d'art dramatique, à laquelle s'ajoute donc à partir de 1985 une cinquième, celle de Philippe Adrien.

Enfin l'année 1985 est également celle de la signature des premiers droits d'occupation de la Cartoucherie, contractualisés sous la forme de concessions d'une durée de neuf ans. C'est aussi l'époque où le ministère de la Culture entraîne avec lui la Ville de Paris dans le financement d'importants travaux de rénovation qui durent deux ans, permettant entre autres l'aménagement et l'ouverture au public de la petite salle du Théâtre de la Tempête (actuelle salle Copi).

Enfin à cette époque le ministère de la Culture souhaite la création d'une structure commune aux cinq théâtres de la Cartoucherie. En 1988 ils créent l’Association de Recherche des Traditions de l’Acteur, son objectif « est d’offrir aux acteurs occidentaux la possibilité de travailler avec les plus grands Maîtres venus d’Asie, afin de se confronter aux traditions fondamentales de l’art de l’acteur, là où les formes d’expression théâtrales sont liées à certains rites ». Présidée par Paul-Louis Mignon, l’A.R.T.A est dirigée par Lucia Bensasson et Claire Duhamel. L'association mène ses activités dans les différents théâtres, puis à partir de 1994 elle les poursuit en s’installant dans l’ancien pavillon dit "Napoléon" (grand maison située à proximité immédiate du parking).

Durant ces mêmes décennies, en 1990 la troupe de l'Atelier du Chaudron se déchire un soir de première où le public est totalement absent. Le titre de ce spectacle peut aujourd'hui paraître annonciateur : Chahut, recréation d'une création.

L’année 1992 voit la création de deux structures : Les Ateliers du Chaudron (Tanith Noble) et le Théâtre du Chaudron (Anne-Marie Choisne), dont seule la seconde est reconnue par les tutelles et par le propriétaire. C’est alors un nouveau théâtre parisien d'accueil que les mêmes tutelles observent finalement très vite d'un œil noir à mesure qu'il s'affirme comme pépinière pour la jeune mise en scène, à une époque où la novlangue de ces mêmes tutelles qualifie le nombre foisonnant de compagnies théâtrales ni plus ni moins de cancer (authentique).

Par ailleurs les Ateliers du Chaudron deviennent sous-locataires du Théâtre du Chaudron. Ils poursuivent leurs activités d'ateliers pour enfants et pour adultes dans la partie droite du bâtiment. En 1992 les Ateliers du Chaudron signent leur dernier spectacle dans cette salle : Variations pour Narcisse et Echo. D'autres spectacles seront créés ensuite, mais ailleurs : une fois au Théâtre de la Tempête et très majoritairement à l'étranger.

En 1994 l’existence du Théâtre du Chaudron à la Cartoucherie est remise en question par les tutelles lors du renouvellement des concessions de location. Ces contrats, alors d’une durée de neuf ans, n'ont été instaurés qu'en 1985 suite à un accident mortel au Théâtre de l'Aquarium. Cet accident est dû à une imperfection des travaux que la troupe avait mené une seconde fois elle-même en 1980, lorsqu'elle a récupéré la nef mitoyenne alors libérée par les services techniques de la Ville de Paris. Un soir de représentation durant l’entracte, une dalle du faux plafond tombe sur le sol et provoque un mouvement de panique, une spectatrice y laisse la vie quelques jours plus tard après s’être heurtée la tête lors d’une chute provoquée par ce mouvement de foule.

En 1994, année d’échéance du premier renouvellement de ces droits de location, les tutelles saisissent cette occasion pour installer Carolyn Carlson dans le bâtiment N°50 en lieu et place du Théâtre Chaudron. Cela se fera et créera ainsi un précédent dans la gestion par les tutelles des orientations artistiques de cet ensemble théâtral aux fondements de nature autogestionnaire. Elles s'y engagent martel en tête, sans savoir que le bâtiment N°50 abrite en fait deux structures, car les tutelles ont à la fois laissé faire et nié ce lieu théâtral qu’elles n’ont alors pas suivi non plus. Une solution de partage de ce lieu théâtral est alors envisagée et soutenue par la Cartoucherie.

Le Théâtre du Chaudron continue à fonctionner, d'abord à nouveau durant six ans sans bail de location. En outre, il continue à ne pas publier de programmation annuelle. Il souhaite en effet se maintenir comme théâtre d'accueil disponible pour des productions cherchant un lieu de programmation en cours de saison, en les accueillant par des décisions prises dans des délais très courts. Il demeure ouvert au public durant toutes les saisons théâtrales y compris certaines fois en août (ce qui insupporte alors d'autant plus les tutelles).

En 1997, le Théâtre du Chaudron demande officiellement aux Ateliers du Chaudron de quitter la Cartoucherie. En 1999 les Ateliers du Chaudron sont relogés dans le 11e arrondissement (Ménilmontant). La Ville de Paris engage alors des travaux à grands frais dans le bâtiment N°50 : l’Atelier de Paris – Carolyn Carlson est inauguré en 1999, il occupe la moitié droite du bâtiment. Comme une curieuse répétition de l'histoire, le bâtiment N°50 se retrouve partagé une seconde fois, par le Théâtre du Chaudron et par l'Atelier de Paris.

C'est durant ces années que de 1994 à 2000 se produisent au Théâtre du Chaudron : Sylvain Maurice, Zarina Khan, Claude Auffaure et Jean-Jacques Lemêtre, Thierry Atlan, le Théâtre de la Mezzanine, Valérie Jallais, Laurence Février, Irina Dalle, Suzana Lastreto, Anne Théron, Jeanne Champagne, Marc Henri Boisse, Doriane Moretus, ou bien encore Johann le Guillerm (Cirque Ici).

C'est par ailleurs au cours de cette période que le Théâtre du Chaudron radicalise ses choix de programmation. Il la consacre majoritairement à l'accueil de spectacles de metteuses en scène, alors que la France théâtrale programme alors infiniment peu de ces professionnelles. Mais il le fait tout en s’attelant à ce que ce ne soit pas institué par écrit, tant administrativement que médiatiquement (les tutelles sont à bout de nerfs).

La cohabitation entre le Théâtre du Chaudron et l'Atelier de Paris, qui à l'origine n'était imaginée naturellement par personne tant elle est invraisemblable, devient très vite intenable pour de multiples raisons : poursuite du maintien économiquement bas du Théâtre Chaudron par les tutelles, écart de moyens des deux structures créant un vis-à-vis riche/pauvre, objectifs artistiques divergents, politiques économiques de production tout aussi divergentes, relations construites sur des bases fatales.

Mais aussi, épuisement et écœurement de la directrice du théâtre (c'est en 1980 qu'Anne-Marie Choisne intègre l’Atelier du Chaudron), consécration grandissante de Carolyn Carlson qui pour autant ne crée aucun spectacle dans le lieu dont elle dispose enfin, n'y drainant alors pas son large public tandis qu'elle continue à créer des spectacles bien loin du bois de Vincennes.

A ses débuts, qui remontent également aux années 70, Carolyn Carlson a bénéficié d'un providentiel soutien de Rolf Liebermann, directeur de l'Opéra de Paris, lui attribuant alors la rotonde des abonnés (côté rue Scribe) pour les usages d'un studio de danse contemporaine ouvert au public et alors sans équivalent à Paris. A cette époque le monde de la danse est fracturé entre partisans de l'académisme et partisans d'une danse moderne, tandis qu'à cette même période cinq théâtres surgissent des hangars de la Cartoucherie dans les conditions dont on se souvient aussi.

Durant les deux premières décennies du XXIe siècle, la Cartoucherie connait par ailleurs des changements de direction au Théâtre de l'Aquarium : Julie Brochen en devient la directrice en 2008, François Rancillac lui succède de 2009 à 2018. A ces deux occasions, une concertation s'impose et place en vis-à-vis, d'une part, le ministère de la Culture souhaitant normaliser et contractualiser les modalités de changement de direction dans ces théâtres, et, d'autre part, la Cartoucherie défendant sa position et ses intérêts tout au long de ces prises de décisions.

En 2012 le Théâtre du Chaudron quitte à son tour la Cartoucherie et son association entre en sommeil. A nouveau comme une curieuse répétition de l'histoire, l'Atelier de Paris se déploie alors à son tour dans l'intégralité du bâtiment N°50, puis s'étend à l’extérieur sur la structure de béton qui fut celle du château d'eau de l'usine militaire.

Cet espace de travail chorégraphique nommé "la cabane" est alors inauguré par Bruno Julliard, maire-adjoint chargé de la culture à la Mairie de Paris, dont le discours qu’il prononce alors confirme que le bonhomme ne connait qu'infiniment peu de choses sur l'histoire de la Cartoucherie et qu'il n'y a sans doute jamais assisté à aucun spectacle, ce qui n'est pas une grande nouvelle du côté des politiques vis-à-vis du théâtre, mais hélas un funeste classique. Mais à la fin qu’ils(elles) se cultivent !

Agrandissement : Illustration 8

La Cartoucherie, une aventure théâtrale (éditions de l’Amandier, 2004)

J’ai découvert la Cartoucherie en 1988, en allant y assister à une représentation de L’Indiade ou l’Inde de leurs rêves du Théâtre du Soleil, dont par ailleurs l’affiche fut longtemps visible chez moi. Six ans plus tard, je consacrais ma thèse d’études théâtrales à l’histoire de la Cartoucherie et à l’étude des rapports entre théâtre, politique et société à partir de cet exemple, sous la direction de Robert Abirached.

Comme beaucoup d’autres il s’est totalement fichu de mon avenir professionnel pour des raisons sociologiques, mais il tenait vraiment à ce que quelqu’un « se colettine » ce sujet. Mon doctorat m'a demandé sept années de recherche du fait de l'ampleur du sujet : cinq théâtres, une ville, un ministère, le tout de 1938 à 1995. Durant ces années autour de moi on s’entêtait à croire que je menais une thèse « sur » Ariane Mnouchkine, ce qui n'était pas du tout mon cas mais bien celui de Laurence Labrouche, dont je m'étonne que personne ne parle jamais.

Durant cette période de ma vie, j'ai entendu absolument tout et n’importe quoi au sujet d'Ariane Mnouchkine. On s’adressait à moi comme si j’étais son ambassadeur ou son défenseur, y compris de nombreuses fois avec agressivité. Des propos calomnieux ou totalement délirants, souvent les mêmes, mais aussi des propos très souvent misogynes, des propos quelques fois lesbophobes et des propos une fois antisémites.

Jamais dans ma vie je n'ai autant été entrepris au sujet d'une dame que je ne connais que dans le cadre de son travail, ce qui signifie voir les spectacles du Théâtre du Soleil, sans qu'on n'en parle jamais ensemble, sauf l'unique fois où elle venue vers moi à l'issue d'une représentation de cette troupe, mais dont la mise en scène n'était alors pas d'elle.

Je ne connais pas cette dame de façon rapprochée ou privée, elle a d'ailleurs refusé toutes mes demandes d'entretien : soit de 1994 à 2001 pour ma thèse, puis en 2004 pour les améliorations que j'ai apporté à ce texte lors de sa parution, puis enfin en 2018 lorsqu'un couple versé dans l'édition a soudainement décidé de le rééditer sans jamais le faire.

J'ai par ailleurs bénéficié du même traitement de faveur de la part de Jacques Nichet, de Didier Bezace et de Jean-Louis Benoist pour le Théâtre de l'Aquarium, ainsi que de la part de Jacques Derlon pour le Théâtre de la Tempête. Il ne s'agissait pas du petit exposé d'un collégien ce qui du reste est tout à fait honorable et j'en ai moi-même fait plusieurs à cet âge, mais il s'agissait de ma thèse. Tout à fait par ailleurs, durant les années où j’étais étudiant à la Sorbonne Nouvelle, au Théâtre de la Ville j’ai vu toutes les créations de Carolyn Carlson et je les ai majoritairement toutes aimées.

Fin 2001 j’ai soutenu ma thèse à l'Université Paris Nanterre. Aux côtés de Robert Abirached siégeaient alors trois autres universitaires : Pascal Dibie (anthropologie, Jussieu), Pierre Groux (droit, Nanterre), Christophe Deshoulières (opéra, Poitiers). J’ai été reçu avec mention très honorable et les félicitations du jury, à l’unanimité.

C'était un matin lumineux d'hiver, la salle de cinquante places étaient bondée, quelques personnes ont passé les quatre heures de soutenance assises sur le sol. J'ai invité à cette occasion tou(te)s les représentant(e)s de la Cartoucherie ancien(ne)s et actuel(le)s. Etaient présent(e)s : Huguette Faget, Christine Pichard, Philippe Adrien, Marie-Noëlle Boyer, ainsi qu'Antonia Bozzi (Théâtre de la Tempête), Anne-Marie Choisne et Marie Blanchez (Théâtre du Chaudron), ainsi que Jean-Paul Perez (Théâtre de l'Aquarium).

Dès 2002 suivante ma thèse a été retenue en seconde place au Prix Le Monde de la recherche universitaire présidé cette année-là par Edgard Morin, où j’étais un des rares à concourir pour les sciences humaines. J’ai ainsi gagné un an d’abonnement au magazine Le Monde de l’éducation, qui n’existe plus.

Dès 2002 également j'ai été qualifié aux fonctions de Maître de conférences. Mais du fait du sujet de ma thèse, toutes les portes professionnelles se sont alors fermées, à l'université comme ailleurs : enseignement, recherche, journalisme, administration culturelle. J’ai alors aussi connu une traversée du désert durant deux ans avant de pouvoir être publié car tous les éditeurs pressentis pour ce sujet étaient tétanisés dans la crainte des réactions d’Ariane Mnouchkine. Des années où j'ai donc toujours été accompagné par L'Oiseau de nuit de Michel Polnareff.

En juin 2004, j’ai été publié par les éditions de l’Amandier, avec le soutien du Centre National du Livre. Après une signature place Saint-Sulpice, au marché des éditeurs de théâtre et des éditeurs de poésie qui avait lieu le jour de parution du livre, une signature a été organisée au Théâtre du Chaudron où cent exemplaires ont été vendus en quelques heures. Parmi les personnes qui sont venues à cette occasion : Lucia Bensasson (Arta), Guy-Claude François (Théâtre du Soleil), Rose-Marie Moudouès (Société d'Histoire du Théâtre), Noëlle Guibert (BnF-Arts du spectacle).

Six mois plus tard le premier tirage de 500 exemplaires était épuisé. Ce gain a contribué à m’offrir l'année suivante un voyage à Istanbul, où j’ai vu des derviches tourneur dans un tekké, ainsi que du Karagöz dans une ancienne boutique réinvestie en théâtre de marionnettes.

En 2005 pour ce livre j'ai reçu le Prix Jamati, qui récompense l'auteur d'un ouvrage - soit inédit, soit publié dans les deux dernières années - traitant d'esthétique théâtrale. J’ai ainsi pu régler deux mois de loyer de retard, m’acheter un ordinateur portable pour la première fois de ma vie à l’âge de trente-six ans, ainsi qu’une tondeuse à barbe que j’utilise encore aujourd'hui. J’ai aussi invité successivement différentes amies de longue dates à partager des fruits de mer au restaurant. Durant tout ce temps et encore longtemps après, à la Cartoucherie on demeurait divisé au sujet de ce livre, entre indifférence dédaigneuse et félicitations chaleureuses, y compris lors de l'attribution de ce Prix.

Par ailleurs pour en revenir au bâtiment N°50, durant les années très dures que le Théâtre du Chaudron a vécu durant les années quatre-vingt-dix, il m'est arrivé certaines fois de le surnommer "bidon 50" en référence au nom du premier puits qu'on rencontre dans le Sahara après des milliers de kilomètres en le traversant à partir du sud de l'Algérie. Un surnom qui a toujours profondément contrarié Anne-Marie Choisne, mais la Cartoucherie ne m'a effectivement jamais ménagé.

En 2014 les éditions de l’Amandier n’ont plus survécu à l’horreur économique de cette période et mon livre a cessé d’exister. Il s’en est vendu mille exemplaire en dix ans, ce qui paraît-il est beaucoup pour un ouvrage de cette thématique. J’ai par la suite trouvé la force de démarcher seul auprès de quinze éditeurs sans qu’aucun ne veuille rééditer ce livre, dont j’ai alors fait un véritable deuil, cette fois aussi, seul.

Lorsqu'en 2018 un monsieur et une dame versé(e)s dans l'édition - à qui je ne demandais rien - ont tenu à rééditer cet ouvrage, qui n’est pas mon premier livre et qui à cette époque n'était déjà plus mon dernier livre, ces personnes m’ont fait signer un contrat toute affaire cessante. J’aurais dû me méfier tant cette signature semblait quasiment obligée et voulue de façon si pressante. A cette occasion le bonhomme s'était même exclamé: "Je ne te ferai pas l'offense de te proposer une avance !". Ce à quoi j'avais préféré ne rien répondre.

J'ai alors tenu à mettre à jour l'historique récapitulatif, qui se trouve à la fin de mon livre, en le prolongeant jusqu'en 2018, ce qui induisait de devoir retourner à la Cartoucherie. Je m'y suis toujours rendu de façon ininterrompue en tant que spectateur, y compris parce que depuis son origine la Cartoucherie existe aussi grâce au soutien fidèle de son public, qui est composé de diverses générations. Mais je devais alors revenir vers ces personnes avec à nouveau une demande se rapportant à mon livre, revenir dans ses multiples relations faites de nombreux silences à ce sujet. Je l'ai donc fait en serrant les dents. Les éléments se rapportant à l’installation de l’Atelier de Paris – Carolyn Carlson s’y trouvent, les éléments de transformation du Théâtre de l'Aquarium en lieu d'ancrage de La Vie brève aussi, le renouvellement de direction au Théâtre de la Tempête également.

J'ai alors aussi complété et réécrit le premier chapitre consacré à l'histoire du bois de Vincennes, car les méthodes de recherche bibliographique s'étaient énormément modernisées depuis la première parution de mon ouvrage en 2004 et j'avais tout suivi. J'ai alors pu découvrir que Marguerite Audoux y avait été ouvrière de pyrotechnie, j'ai pu retrouver le nom de ce prince balinais et de ce maître de théâtre qui accompagnaient cette délégation d'artistes en 1931, ainsi que des témoignages de militants pacifistes et de militants humanitaires au sujet du Centre d'Identification de Vincennes, mais aussi la localisation exacte du Centre universitaire de Vincennes et la liste précise de ses fondateurs(trices).

Ce couple versé dans l'édition voulait aussi que cette réédition soit illustrée, mais que pour ce faire se soit impérativement libre de droit. J'ai alors entrepris mes recherches documentaires, pour lesquelles j'avais tout de même quelques idées déjà bien arrêtées. On m'a accordé des trésors d'iconographies théâtrales n'ayant jamais encore été montrés au grand public, en me cédant gratuitement les droits pour cette parution. Si je prends la liberté d'en partager quelques pépites dans cet article, c'est parce que je me languis qu'elles soient effectivement partagées par le plus grand nombre, pour autant que ce livre puisse être réédité un jour. Par ailleurs j'ai redoublé d'efforts pour faire d'autres trouvailles miraculeuses, relevant du domaine public. Un livre en noir et blanc, ce qui coûte moins cher, la dame et le monsieur de l'édition seront bien content(e)s.

A cette époque, je me suis donc remis au travail sur ce sujet et sur ce livre. L'éditeur qui m'a fait travailler, puis qui m'a fait espérer en me maltraitant relationnellement, s'est finalement dédit au bout de deux ans par un simple mail de deux lignes. La Cartoucherie n’est par ailleurs jamais revenue vers moi à ce sujet.

Enfin et pour conclure sur cet ensemble théâtral, qu’on s’en réjouisse, qu’on s’en désole ou qu’on le nie, les théâtres qui y ont été créés par des troupes de théâtre sans attendre d’instruction des tutelles sont, depuis leur origine et encore aujourd’hui, des théâtres de service public. C’est aussi pour cette raison que je m’y rends toujours, bien que je n’y sois plus le bienvenu partout, ce qui est le destin obligé de tout historien considéré comme encombrant. J’y retourne aussi parce que je suis très attaché au théâtre de troupe, ainsi qu’à l’histoire de la Cartoucherie.

C’est aussi et surtout parce que je préfère les pratiques théâtrales qui prennent formes dans les abris théâtraux, plutôt que celles qui prennent forme dans les édifices théâtraux, dont l’architecture, surtout des plus anciens, outre qu’elle fige le rapport scène/salle, reproduit dans la salle une répartition du public en fonction du pouvoir économique qu’il a, ou qu’il n’a pas.

Au long de l'histoire du théâtre, on a toujours d'abord joué avant de construire des lieux pour jouer. Puis dans ces lieux on a d'abord longtemps composé avec la lumière naturelle du jour. Progressivement on a fermé ces lieux pour aboutir à un salon arrondi se tenant face à une scène surélevée, où s'est développée une boîte à illusions. A travers l'essor scénographique, le théâtre a rendu possible la représentation de multiples ailleurs, tout en le rendant perceptible à une assemblée.

Durant des siècles, au théâtre le public peut se tenir aussi bien debout qu'assis, sur des fauteuils ou sur des chaises mobiles, y compris dans certains cas en étant attablé. Puis à partir de la fin du XVIIIe siècle le public doit se tenir exclusivement assis sur des fauteuils fixes.

Agrandissement : Illustration 9

C'est toute l'histoire de la salle à l'italienne, dont le volume intérieur associe la sphère et le cube, tandis que de l'extérieur l'architecture est celle d'un monument dressé à l'éphémère. Durant des siècles cet édifice est placé dans une géographie précise de la ville, dont les perspectives urbaines principales sont alors aussi ordonnées par deux autres édifices majeurs, respectivement dédiés à la loi et à la croyance. La salle à l'italienne a alors été reproduite partout en Europe, puis dans de multiples villes de ses anciens empires.

A contrario de ceci, la localisation de la Cartoucherie, équipement militaire de pyrotechnie, nécessitant par sécurité de se trouver hors de Paris, nécessitant aussi par stratégie d'être difficilement localisable, se trouve dans le nord-ouest du bois de Vincennes et son corps architectural est volontairement encerclé de murailles. En se logeant à la Cartoucherie, le théâtre ne se trouve plus dans l'espace ordonné par l'urbanisme. Ici le théâtre se trouve hors de la ville, on se rend à la Cartoucherie comme en se rend dans un ailleurs.

En Europe, ce n'est pas à la Cartoucherie au XXe siècle que, pour la première fois de son histoire, le théâtre prend forme dans un abri théâtral. En Angleterre il s'est abrité dans les arènes pour combats d'ours, donnant naissance au lieu théâtral élisabéthain. En Espagne, il s'est abrité dans les cours d'auberge, donnant naissance au corral de comedias. Tandis que pour cette même longue période, la France sait tout ce qu'elle doit à l'Italie pour l'organisation de son lieu théâtral, devenu précisément la salle à l'italienne, qui s'est alors imposée partout de façon dominante.

En Europe, ce qui se produit à la Cartoucherie au XXe siècle pour la première fois dans l'histoire du théâtre, c'est qu'il s'échappe volontairement de l'édifice théâtral. Le théâtre s'échappe des lieux du pouvoir pour exister ailleurs et autrement, pour pouvoir inventer des modes de création artistique et de production économique nouveaux et alternatifs. Il le fait en s'installant dans des abris théâtraux, mais de façon pérenne, ce qui est totalement nouveau.

Dans ces bâtiments désaffectés, aucune consigne architecturée n'indique - de façon fixe et ou définitive - ni la façon dont le public peut évoluer dans ces lieux, ni de quelle façon il y est mis en contact avec le théâtre. Tout est possible, tout est à explorer, tout est à inventer, à la Cartoucherie cela se fait alors sans que l'indigence des moyens économiques ne précède la concrétisation des richesses de l'imagination.

A l'origine des formes théâtrales de la Cartoucherie, il y a effectivement l'émancipation - individuelle et collective - engendrant ce bouleversement des formes et des modes d'organisation, y compris à travers le choix des lieux. A l'heure actuelle ce théâtre émancipé disparaît progressivement, dans cet ensemble théâtral et ailleurs.

A la Cartoucherie, il laisse place à la gestion encadrée par l'Etat de quatre théâtres aux dispositifs scéniques reproduisant certaines fois les règles de la salle à l'italienne (ironie de l'Histoire). Des bâtiments bien entretenus, dans un cadre naturel tout aussi bien entretenu, dont la navette destinée au public cesse maintenant de se rendre à partir de quinze minutes avant les représentations.

Des théâtres aux rapports scène/salle majoritairement fixes, dont les programmations ne font plus que très peu, ou pas du tout, de place à l'international. Un théâtre d'affaires donc, certaines fois aussi de complaisance, mais de façon plus générale un théâtre de conventions scéniques traditionnelles et de divertissements inoffensifs dans leurs formes, comme cela se fait aujourd'hui à peu près partout. Un théâtre qui n'envisage plus le public autrement que comme une assemblée émouvante. Lorsque le théâtre ne fait pas œuvre de progrès, il n'en demeure pas moins un précieux ornement de la vie.

En 1987, Dominique Sarrazin (Théâtre de la Découverte, Lille) qui fut programmé à la Cartoucherie avait alors écrit ceci : "J'aime le théâtre, je crois bien n'aimer que le théâtre - hésitant, fragile, adolescent à voix et corps d'hommes et de femmes... urgent - Le théâtre est urgent, comme la colère, le rire, la lucidité."

Joël Cramesnil

Agrandissement : Illustration 10