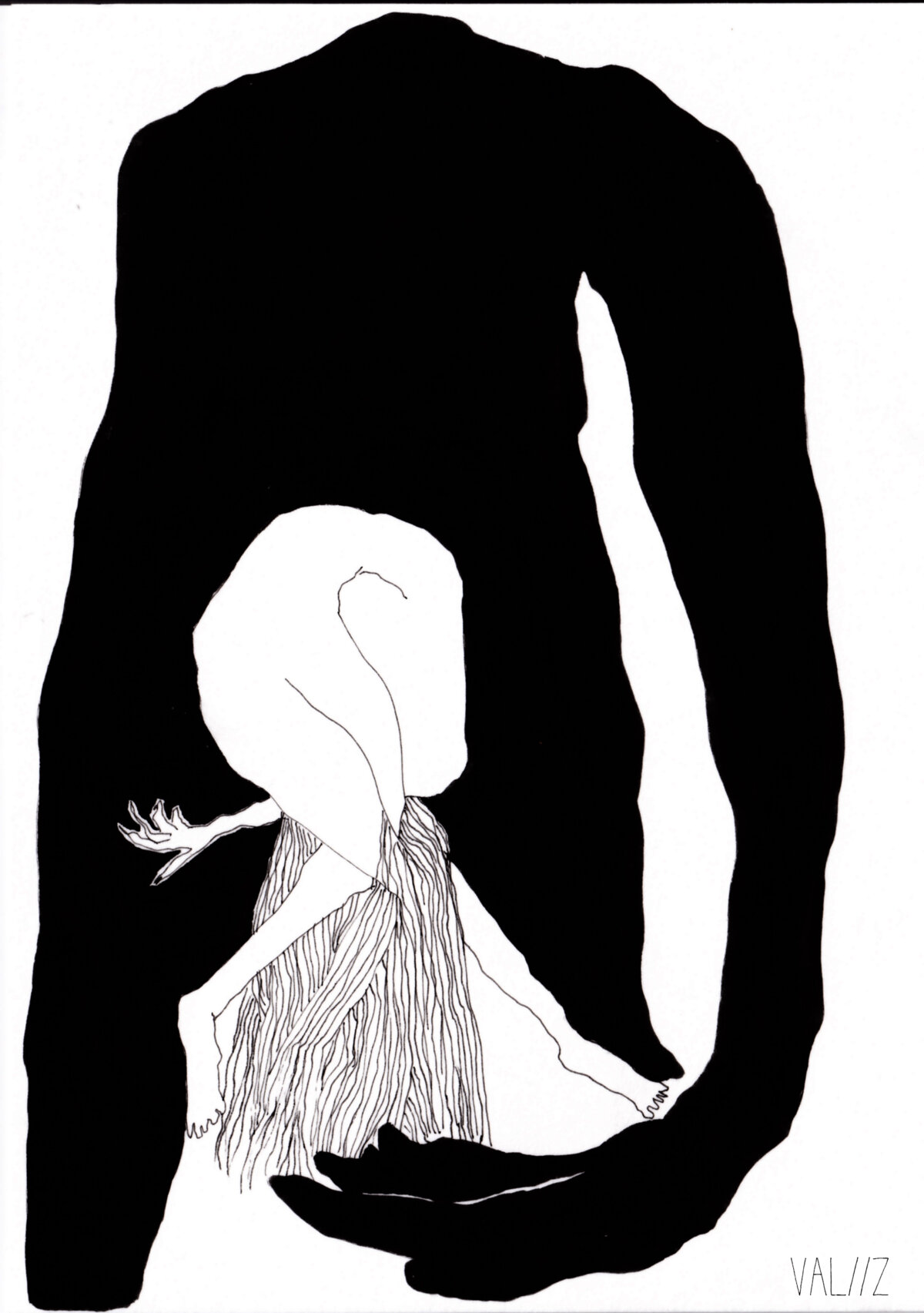

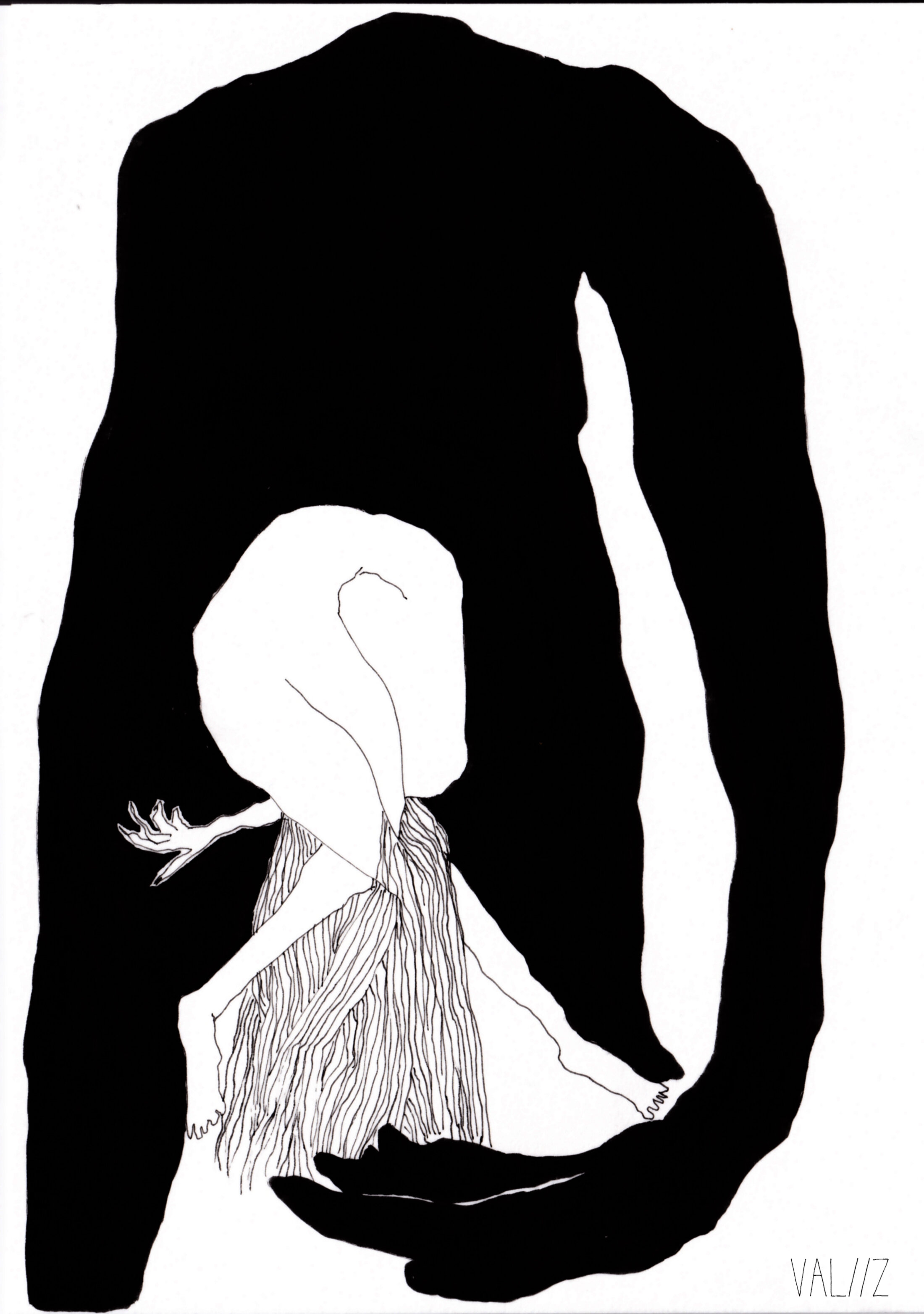

Agrandissement : Illustration 1

Ceci est une tribune.

Une longue tribune où sera pris le temps nécessaire à un sujet complexe : l'appropriation des notions de traumatismes par les discours abolitionnistes, et plus largement, conservateurs. Bien que la suppression de la parole des personnes psychiatrisées concerne tous les groupes minorisés, nous aborderons ce sujet à travers un angle principal : le travail du sexe. Pour la simple et bonne raison que les personnes ayant rédigé cette tribune sont, entre autres, travailleuses du sexe. En réaction aux discours estampillés « savants », surmédiatisés suite à la déferlante de # (notamment #metooinceste), nous avons décidé de nous allier à d’autres corps de métiers : soignant.es, travailleur·se·s sociaux·ales, scientifiques, en tant que contributeur·rice·s actif·ve·s ou simples signataires. Et parmi elles, eux, nous revendiquons le fait qu’il se trouve aussi, sans doute, des personnes étant ou ayant été concernées par le travail du sexe, des personnes trans, lesbiennes, bies, gays, assexuelles, travesties, fétichistes, sado, maso, salopes, client·e·s de TDS, croyantes, traumatisées par des choses, épargnées par d’autres, célibataires convaincues, poly-amoureuses, considérées comme déviantes, folles, fêlées, fistées… bref, des personnes capables de délivrer, sur certains sujets, un savoir situé.

Porter un string léopard sous sa blouse blanche n’est certes pas un gage de justesse, mais certainement pas un motif de déconsidération acceptable. Les personnes soutenant cette tribune et l'éthique qu'elle défend s'opposent à la figure éculée du sachant tout puissant et à sa prétendue neutralité. Nous, blouses blanches ou bas-résilles, blouses blanches et bas résilles, témoins allié·e·s, victimes directes, et féministes, bien sur, nous cherchons aujourd’hui à :

- resituer quelques notions psychologiques afin d'en démontrer l'utilisation idéologiques par les abolitionnistes

- débunker quelques chiffres mensongers sur lesquels les discours abolitionnistes, et les lois qui s'en suivent, s'appuient.

- Visibiliser les impacts concrets de ces discours dans nos quotidiens.

C'est parti.

Not all men maybe, all not-cis-men surely...

Selon les témoignages abondants et les données acquises, l’écrasante majorité des personnes qui ne sont pas des hommes cis* hétéro a subi des violences sexuelles.

Selon toute évidence, l’écrasante majorité des personnes travailleuses du sexe (TDS*) n'est pas constituée d'hommes cis hétéro.

Et selon le mouvement abolitionniste, l’écrasante majorité des personnes TDS aurait vécu des abus de cet ordre (et de cet ordre bien établi).

Tout comme, donc, la caissière du coin ou sa patronne. La jeune personne non-binaire polyamoureuse ou sa grand-mère octogénaire mariée 5 enfants. Celle qui refuse d’enfanter ou celui qui tombe enceint. Tout comme, aussi, la TDS ou l’abolitionniste qui la désigne. Qui la désigne en associant son métier aux conséquences d’un traumatisme, mal dont l’accusatrice elle-même serait épargnée. Chaque pore de peau dont l'accès est monétisé sera alors imprégné dudit trauma. Ce choc initial viendra flouter le visage de cette victime interchangeable, condamnera à l’errance sa silhouette courbée par la responsabilité de sa propre destruction, et du trouble social. Rajoutez à ça le crédit d’un tampon "scientifiquement-prouvé" qui nous explique qu’il faut faire rentrer ses ronds dans des carrés, et il paraît évident que tout ce petit monde devraient enfin être modélisé aux canevas dominants. En tissant un inconscient collectif d’images prétendant identifier les faibles et définir leurs besoins, la pensée conservatrice se fait experte de ce que nous ignorions de nous, recrute en activant cette sensation de devoir agir, et y ajoute un état de nerf, une urgence d’exclure. Et nous voilà victime de cette victimisation.

* TDS : le travail du sexe recouvre tous les métiers liés au service sexuel (escorting, travail de rue, cam, prestations à distance, massages érotiques, striptease, accompagnement sexuel, créations et performances pornographiques)

* Cis : diminutif de "cisgenre", désigne les personnes qui se reconnaissent dans le genre qui leur a été assigné à la naissance, en opposition aux personnes trans.

1) Nous ne sommes pas des fourmis à griller sous vos loupes

L'abolitionnisme détient le monopole de l'expertise en brandissant un savoir qui n'en est pas un. Cette tribune vise à dénouer les liens systématiques faits entre parcours traumatiques et certains parcours de vie, en les confrontant à d'autres analyses. Parce que des savoirs sérieux, scientifiques et dissidents, il y en a masse. Mais une masse qui pourtant ne semble pas faire le poids face aux quelques superstars abolitionnistes. Sylvie Dalnoky, psychologue clinicienne interculturelle, Kyn Yoram Krakowski, docteur en psychologie et neuropsychologue, fondateurices de l'Association pour le Soin Queer et Féministe, par exemple, ont plein de choses passionnantes à en dire. Vous pouvez lire ici l'entretien mené avec elleux à cette occasion. Et par là, vous pouvez lire celui de Manon Lilas et Cybèle Lesperance, qui ont fourni un colossal travail de débunkage des chiffres avancés par le mouvement abolitionniste (leur travail est disponible dans le livre TDS, chez Au Diable Vauvert).

Comme le décrivent avec soin Kyn Yoram Krakowski et Sylvie Dalnoky, un trauma relève de 3 critères précis : un événement effractant, une altération fonctionnelle, et des conséquences socio-économiques. Le traumatisme n’est pas intrinsèquement lié à des actes labellisés* en tant que tel par la société (viol, agression, etc). C’est une conséquence subjective dont la portée ne se mesure pas au prorata des représentations que l’on s’en fait. Dans certains parcours, un événement qui peut paraître anodin (une chute accidentelle, la mort d’un animal...) ne va pas forcément se révéler moins traumatique qu’un acte que l'on s'accorde socialement à qualifier de cauchemardesque. Un trauma est donc subjectif : il est lié à la personne, son contexte, son histoire, ses balises. Et surtout, il n'est pas nécessairement marqué ni par une dissociation, ni par une amnésie traumatique. Ce fameux trou noir, qui permet de silencier toutes les personnes concerné.es souhaitant prendre la parole sur leur parcours. Si l'amnésie traumatique peut être automatique, elle n'est pas systématique.

En revanche, le PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), constamment brandi comme élément intrinsèque et constitutif des personnes TDS, lui « est un diagnostic psychiatrique qui est référencé dans les nosographies psychiatriques et qui correspond à un certain nombre de symptômes observables», nous explique le Dr. Krakowsi. Ce diagnostic peut nécessiter un temps non-négligeable, un temps précieux, puisqu'il s'agira de déceler chaque symptôme et de quantifier leur " intensité [...], leur fréquence et leur durabilité ".

On est très loin des auto-questionnaires d'environ 10 minutes de Melissa Farley (caution scientifique majeure du mouvement abolitionniste), distribués auprès de personnes en situations particulièrement fragilisantes : prises en charge dans une clinique d’addictologie, ayant été ou étant sans domicile fixe (pour 75% d'entre elles), ou menées à l'hôpital par la police pour y subir des dépistages d'infections sexuelles. Ce protocole servira ensuite à affirmer que 67 % des prostituées sont affectées par un PTSD... mais leurs symptômes n'avaient forcément aucun lien avec leur environnement, puisqu'elles étaient TDS... (Pour en savoir plus sur les conditions de réalisation de cette étude, lire cet article de Marion David)

"Je savais qu'elles allaient minimiser à quel point c'était affreux", Melissa Farley

Le fait de pathologiser une activité plutôt qu’en questionner le contexte réduit le diagnostic à une recherche effrénée de la preuve du trauma responsable. Les TDS, les femmes/personnes aux multiples partenaires, les praticien·ne·s de BDSM ont forcément été abusé·e·s durant leur enfance, les personnes autistes ont un soucis avec leurs mères, lesbiennes avec leurs pères, psychotiques avec leurs mères, gays avec leurs mères, sans enfants avec leurs mères, trans' avec leurs parents, musulmanes avec l’invincible République française, etc. Sans cesse nous sommes considéré·e·s comme les petits pions coincés d'un palpitant Cluedo dont les dés sont collés au plateau. Et pendant que tou·te·s ces expert·e·s à l’affût de la carte Preuve enchaînent les parties, nos situations s’aggravent… celles qui ne sont pas concernées par les trauma recherchés, et celles qui le sont. Parce que oui, comme tout le reste de la société, nous pouvons souffrir de symptômes lourds, et avoir besoin de soin.

Nous réclamons le droit commun pour notre travail, et le droit à la singularité pour notre santé.

C'est suivant cette logique que la majorité des soignant·e·s sont imprégné·e·s, malgré elleux ou de manière active, des discours abolitionnistes. «Quand une personne TDS arrive, quel que soit son parcours TDS, quel que soit son parcours de vie singulier, la première porte d’entrée, c’est d’abord d'arrêter le TDS. Or, ces discours vont faire que ces patient.e.s [...] ne vont tout simplement pas en parler. Ces personnes qui ne sont pas prêtes, qui n’ont pas envie ou qui ne voient pas la nécessité d’arrêter [...] vont juste ne pas en parler… Ce qui génère finalement une perte de chance en terme d’accompagnement », souligne Sylvie Dalnoky. Il nous est nécessaire, vital, d’être pris.e.s en charge par des professionel·le·s qui ne jaugeront pas nos parcours à l’aune de nos identités, de nos cultures, qui ne décideront pas d’un quelconque meilleur pour nous-même, qui sauront assumer leurs manques de savoirs sur nos milieux et nos pratiques, et qui partageront leurs connaissances sur les mécanismes psychiques connus et communs aux humain·e·s pour nous outiller, autant que possible, à faire des choix éclairés.

Nous réclamons des prises en charge adaptées à nos réels besoins, pas à vos fantasmes.

La notion de facteurs aggravants peut, par exemple, s’avérer un précieux outil d'autodétermination (parmi d'autres), et permettre d’évaluer ses risques d’expositions à un PTSD en cas de trauma, en collaboration avec un·e professionel·le de confiance.

Un facteur aggravant auquel on ne songe pas, c'est l’impréparation psychique. L’abus sexuel, c’est une chose qu’on apprend à renifler en grandissant, quand on risque d'en être la proie. Les quelques représentations de femmes puissantes nous enseignent bien qu’elles sont toutes passées par la case violence, et que c’est bien souvent leur incroyable capacité à se relever après avoir été fracassées qui est louée. Toutes les personnes ayant grandi avec ces repères fictionnels comme reflet d'elles-mêmes se retrouvent, en effet, rapidement familières du réel des violences médicales à leur encontre, de regards menaçants dans la rue, de tentatives de rapprochements malaisantes dans leur travail, des abus francs de leurs proches, à l'école, en camping… bref, toute personne relationnant avec des hommes cis est préparée, même inconsciemment, à se confronter à un acte insistant, déplacé, forcé. Le risque de PTSD des hommes cis ayant vécu un viol, ou celui des enfants qui n’auraient pas encore intégré ce terrible apprentissage est, de fait, bien plus important en cas de violence sexuelle subie. Cela ne signifie en rien qu’un·e TDS qui sait qu’elle encoure un risque de violence sera protégée par sa préparation. Il s’agit de remettre les TDS dans le camps des femmes et minorisé·e·s de genre et d’orientation sexuelle, dont la sociabilisation en tant que personnes dominées écorche des endroits de soi, et en renforce d’autres.

Nous réclamons que nos stratégies de survie à un système patriarcal soit considérées comme des forces.

Second facteur aggravant : la retraumatisation par le champ social. « Quand on parle du TDS, les discours enfermants, psychiatrisants, moralistes viennent retraumatiser des personnes qui, éventuellement, auraient pu vivre des traumas dans le cadre de leurs pratiques », affirme Kyn Yoram Krakowski, études à l'appui. Une TDS qui souhaite parler à un·e psy de son rapport à sa grand-mère, de son obsession pour le choux rouge ou de la gestion de ses symptômes maniaques, se verra dans la plupart des cas recalé·e au questionnaire incessant du pourquoi de son activité et du comment en sortir. Rebelote chez les médecins généralistes, et pompon du pompon chez les gynécologues. Ce qui, on le comprend, pousse des personnes en demande d’aide à ne plus chercher de prise en charge. De même, tout individu au comportement jugé marginal souhaitant parler d'un événement traumatique, n'aura, face au fantasme de l’autre, pas la place de nommer son vécu comme il l’entend, et aura tendance à adopter des conduites d’évitement.

«L’évitement est un facteur aggravant du PTSD : plus on l’évite, plus les symptômes risquent d’être présents. Des études ont montré que, quand on vit des réactions sociales négatives, du déni ou parfois de la catastrophisation […] cela conduit la plupart des personnes victimes à nier le fait qu’elles ont vécu des violences sexuelles », poursuit Kyn Yoram Krakowski. Et ces accueils toxiques émanent tous d’une ignorance crasse, d’un refus notoire d’envisager les conduites personnelles et les cultures collectives comme des sphères inconnues, dont les peuplades peuvent expliquer les codes. Nous n’avons pas besoin de portes-voix, nous avons besoin d’oreilles qui ne seraient pas bouchées par le cérumen des stéréotypes qui empoissent nos vies.

Ignorer nos cultures*, c'est refuser le principe d'alliance thérapeutique.

« Avoir une posture dans laquelle la porte d’entrée aux soins est l’arrêt du TDS exclue de fait une grande partie des TDS de l’accès aux soins. » Sylvie Dalnoky

Parce que nos voix à nous, elles se retrouvent planquées aux quatre coins de la toile ou sous un journal de treize heures, bien tassées sous le brouhaha incessant d’expert·te·s commentant nos corps, nos joies, nos choix, nos traumas. Jusqu’au larsen. Pendant que l’on se félicite d’une libération de la parole, celles de nos communautés sont emmurées par les algorithmes pudibonds d’un système qui violente les personnes minorisées (comme le décrit parfaitement cette tribune). Ce sont précisément les discours situés* qui sont soigneusement évités, des fois qu’on comprendrait que les gens étranges dont parlent les gens connus sont bel et bien des gens. Le seul guide ici est assuré par le plus grand créateur de convictions sous vide : ce célèbre Fantasme. Moins une population est connue par la masse, plus sa représentation dans les médias a des conséquence, et nous sommes épuisé·e·s de voir nos soignant·e·s, nos politicien·ne·s, nos familles, nos rencontres, nos lois, s’imposer en expert·e·s et écharper aussi profondément nos quotidiens, avec pour seules références une tenace méconnaissance. "Je crois que ce qui est particulièrement important, précise Sylvie Dalnoky, c'est de casser les représentations de clivages entre, d'un côté les personnes marginalisées, qui seraient des objets de recherche, et de l'autre côté les chercheur·euse·s, qui seraient nécessairement des personnes avec un profil normé, observant à la loupe cette étrange population... un peu à la façon des anthropologues des années 60."

Nos savoirs situés sont précieux, nous réclamons une réelle prise au sérieux de nos soignant·e·s, travailleur·euse·s sociales, scientifiques communautaires.

Car, sur qui se posent-t elles, les loupes? Sur les femmes cis-hétéro qui cèdent au quotidien sur la dimension sexuelle de leur couple, de leur vie ? Non. A-t-on envisagé que si certaines expérimentations permettent de simplement dessiner ses propres limites, avec tous les risques que cela comprend, le fait de ne jamais sortir d'une norme pourrait aussi être le fruit d' une inhibition traumatique ? Non plus.

Et non, puisque les systèmes de représentations majoritaires fournissent une notice clef en main des rôles à endosser (consultable, par exemple, dans 50 nuances de Grey, ode au non-consentement grimé en mode d'emploi du BDSM). Les stigmatisations de nos milieux permettent, au passage, de calquer les modèles de dynamiques de pouvoirs normatifs, qui n'ont souvent strictement rien à voir avec les cultures qu'ils sont censés représenter. Pretty Woman fait rêver les sauveurs paternalistes, pas les TDS. Ces rapports de domination impensés sont donc plutôt l'apanage de la norme, dont ont été chassées à coup de discriminations les personnes considérées comme déviantes. Une fois répudiées, celles-ci s'inscrivent alors, quand elles le peuvent, dans une marge où, sans en être évidemment débarrassés, elles seront amenées à tout du moins questionner les réflexes de dominations intégrés.

Qu'ont-elles donc choisi de déformer, les loupes? A-t-on considéré que les milieux queer, BDSM, TDS, nourrissent les personnes de réflexions et pratiques fondamentalement basées sur le consentement et la conscientisation des violences sexuelles ? Et que ces particularités pouvaient elles-mêmes biaiser les résultats du taux de personnes capables de nommer leurs traumas ?

Nous refusons que nos vies à géométries variables soient parquées dans un triangle de Karpman hollywoodien. (*victime-bourreau-sauveur)

Que dois-je croire de l’image qui m’est rapportée par l’œil d’un·e autre ? Qui me fait-on bien voir, ou mal voir ? Le regard fantasmé coordonne les foules dans un mouvement commun de rejet ou de compassion déplacée. La figure du client-monstre, elle, donne corps au clan du bien et du mal, ce qui évite soigneusement d'inclure la violence des hommes cis dans un système global. Car oui, les modalités de socialisation des hommes cis les conditionnent tous à des comportements prédateurs. Et ce, qu'ils claquent un bifton en échange d'une fellation, leur blé pour se faire sodomiser... ou qu'ils s'indignent de tous ces affreux qui payent pour du sexe. Quand l’idée que l’on se fait de milliers de personnes se réduit à une seule icône parlant au nom de tou·te·s les [insérez ici un groupe discriminé], quand notre regard se fige, au fil des écrans, sur la représentation précise d’une population vague, il y a de quoi trouver ça louche. Il est temps de braquer nos regards sur celleux qui font de nos identités, de nos sexualités, de nos métiers, de nos parcours, des objets d’études inertes.

Il est temps que la loupe change de camp.

* Label : étiquette faisant consensus. Ici, synonyme de "désignés"

* Cultures : "Dans le champ de la clinique ou de la psychologie interculturelle (ou d'autres champs, comme la socio), quand on parle de cultures, on ne fait pas uniquement référence aux cultures régionales, nationales, ethniques, religieuses, qui sont en lien avec des territoires. On parle de cultures, plutôt, pour parler d'un groupe qui a du commun (des codes, des artefacts, des mœurs ). On peut aussi parler de culture générationnelle, professionnelle, de genre, de sexualité, etc." (définition de Sylvie Dalnoky à retrouver dans l'entretien)

* Discours situé : discours qui prend en compte le point de départ d'où la parole est émise, par exemple en intégrant les notions de privilège et d'oppression

* Triangle de Karpman : figure d'analyse transactionnelle proposée par Stephen Karpman en 1968 qui met en évidence un scénario relationnel typique entre victime-bourreau-sauveur.

2) Vos loupes sont le simple miroir de vos regards sur nous

L’inceste, le viol, les abus sexuels ne sont pas contenus au sein d’un unique souvenir figé dans une temporalité détraqué. Ils s’inscrivent dans un système familial, un système étatique. Et ce système étatique s’articule de concert avec de nombreuses oppressions. Entre autres, sexistes, racistes, transphobes, validistes et putophobes. Et c’est dans ce cadre précis que l’abolitionnisme agit. C’est dans ce cadre que les conservatismes qui ne disent pas leurs noms mordent dans nos plaies.

« Exposés à se stigmatiser comme porteuses de normes particulières, propres aux fractions réactionnaires ou bigotes, les abolitionnistes ont abandonné le terrain de la morale pour privilégier celui, prétendant à l’universalité, de la science, et spécialement des sciences sociales. », Lilian Mathieu, La fin du tapin.

Le mouvement abolitionniste regorge de cautions scientifiques qui s’appliquent à décrire combien un choc émotionnel peut anéantir toute pensée rationnelle. Un ressenti brutal et démesuré peut, oui, brouiller la raison, bloquer tout recul critique d’une situation. Mais dites, alors... ne seraient-ce pas précisément ces effets que cherchent à produire sur leur auditoire ces abolitionnistes, en leur jetant au visage des suites d’images horrifiques, légendées d’abominables chiffres ? Qui n’est pas sidéré·e d’effroi en entendant que l’âge d’entrée dans la prostitution se situe entre 13 et 14 ans, par exemple, puisque personne ne peut alors prétendre que celle-ci puisse être consentie ? Qui peut encore faire l’effort intellectuel de ne pas s’imaginer monstrueux quand il est affirmé qu’être pour les droits des TDS, c’est promouvoir l’esclavage sexuel des enfants ? Dans quel état d'effroi les abolitionnistes cherchent-elles à figer nos raisons, en envoyant à répétition de telles décharges émotionnelles ?

Être contre l'abolitionnisme, ce n'est pas être pour le travail du sexe, mais pour les droits de tou·te·s celleux qui l'exercent.

C’est dans cette mécanique que sont récupérés nos #, que sont scénarisés nos récits traumatiques pour entrer dans la logique abolitionniste. Nous réclamons que cesse l’appropriation, par les hommes cis, de nos corps, et nous voilà récupéré.es par toute une cohorte qui tente d’y imposer, encore une fois, leurs propres projections, leurs propres perspectives, et leurs propres mœurs. Et pour ça, le mouvement abolitionniste déploie de nombreuses stratégies.

Le détournement de concept

Il en existe évidemment toute une tripotée, mais nous nous pencherons sur un seul d’entre eux : la dissociation.

«La dissociation traumatique intervient quand un événement a fait effraction, et est venu altérer l’unicité du sujet. Pour y faire face, celui-ci peut avoir besoin de créer ce mécanisme merveilleux, puisque très défensif et absolument indispensable, qu’est la dissociation. Ce qui signifie que les émotions qui se rattachent à cet événement traumatique vont être mises de côté : celui-ci peut être oublié (ou pas), et les émotions qu’il suscite vont alors être mises de côté. Cela ne veut pas dire que ces émotions arrêtent de fonctionner, mais simplement qu’elles sont comme en apesanteur : elles planent, et peuvent se reporter sur d’autres sujets. », explique Kyn Yoram Krakowski, avant de poursuivre : « en fait la question de la dissociation n’est pas du tout propre à l’état de PTSD. [...] La dissociation traverse quasiment l’ensemble de la psychopathologie en réalité. […] La dissociation n’est pas un symptôme unique au trauma. »

Or, pour le mouvement abolitionniste, la dissociation serait un état permanent dans lequel flotteraient les TDS pour se préserver quand elles ont un rapport sexuel sans Amour (comme, on l’imagine, leurs cousines les salopes, là où les hommes cis hétéro volages ne seraient évidemment pas affublés de ce symptôme). La pénétration du mercredi soir de Chantal, qui évite les conflits et préserve son confort de vie, n'alerte absolument pas les scientifiques abolitionnistes qui font en ce moment le tour des médias. Plutôt que de transmettre des outils précieux pour que les personnes qui en auraient besoin identifient les différents états dissociatifs possibles, iels préfèrent raccoler l'audimat en projetant de manière obsessionnelle l'image d'une TDS qui recevrait 350 pénis par jour dans la bouche, bras ballants, regard vitreux sur plafond de verre.

Nous, TDS, serions tou·te·s dissociées, et selon les abolitionnistes, le fait d’adopter un autre prénom pour son activité en serait une preuve, comme l'explique Judith Trinquart dans sa thèse, page 33 (allez bim, la violence aime les petits détours : une tacle ad nominem aux personnes trans en passant.) Nous réclamons donc l’analyse de l’enfance de Johnny Halliday (Jean-Philippe Smet, de son nom de naissance). Et puis de tou·te·s les comédien·ne·s incarnant un personnage qui ne porte pas son nom sur les planches ou à l’écran. Quand Sophie se répète en coulisses qu’elle s’appelle Marie-Antoinette avec une grande perruque et un petit corset, elle a l’air bien dissociée, non ?

La dissociation serait donc monstre ayant élu domicile dans le corps de sa victime, agissant pour elle en permanence. Et puisqu’un traumatisme initial, forcément refoulé si non-admis, aurait fait basculer la TDS dans une dissociation constante, celle-ci ne pourrait pas réellement réaliser ce qu’elle dit, surtout quand elle affirme ne pas avoir besoin d’être sauvé·e. Un tour de passe-passe magique qui tend à faire croire que de nos bouches sortiront des propos aussi crédibles qu'un lapin sorti d'un chapeau. Des propos, donc, immanquablement instrumentalisés, déformés, ridiculisés, niés ou les quatre à la fois.

Un·e TDS migrant·e a besoin de papiers, un·e TDS sans toit a besoin d'un domicile, un·e TDS malade a besoin de soin... tou·te·s ont besoin de travailler.

Kyn Yoram Krakowski l'affirme : « Pour moi c’est ça, la première question : est ce que, quand on est dissocié, on va produire des actions qui seront regrettées par la suite ? Car parfois, on peut se dissocier mais ne pas regretter ses actions, parce que la dissociation peut être protectrice à ce moment donné. Dans plein de moments de vie on est obligé de se mettre un peu à distance, de mettre nos émotions à distance, de performer un rôle social pour pouvoir vivre notre quotidien, et cela ne fait pas de nous des êtres dissociés, ni des êtres qui risquons de regretter plus tard des comportements. De toutes façons, identifier les moments de dissociation pour savoir travailler avec, vivre avec, le temps que le travail psychothérapeutique puisse se mettre en place, cela concerne tout le monde. Cela n'est pas du tout spécifique au TDS. »

La dissociation est un véritable symptôme, que les abolitionnistes ont instrumentalisé pour en faire une arme de censure massive. Mais qui, si ce ne sont les soignant·e·s abolitionnistes, se retrouve déconnecté·e des émotions de leur patient·e, tant la leur envahit l'espace ?

Nous refusons que les symptômes des un.e.s soient le baillon de tou·te·s, et nous réclamons que tou·te·s soient écouté·e·s.

Le disempowerment

En bref, cette technique consiste à vous renvoyer une image affaiblie, voire agonisante de vous-même, vous condamnant à des souffrances certaines… sauf si vous acceptez que la personne qui vous a diagnostiqué·e vous sauve (personne à laquelle vous vouerez, bien sûr, une éternelle reconnaissance). Les sectes font ça très bien. Ainsi que l’une des principales cautions scientifiques du mouvement abolitionniste.

Déclarer que toutes les victimes de violences sexuelles ont une seule manière d'y réagir, c'est nier les multiples chemins de résiliences existants et conférer une toute puissance aux encadrant·e·s.

« Entre l’adolescente violée et la prostituée, il n’y a qu’une différence de degré, un destin aggravé », Chaleil M., Prostitution, le désir mystifié, 2002

Chiffres mal biaisés

"Ainsi, le caractère moralisant de ces différents argumentaires peut désormais disparaître derrière l’apparente neutralité des chiffres et des statistiques.", Marion David

Aaah les chiffres des expert·e·s, ça produit toujours son petit effet.... Que ce soit le monsieur en blouse dans la pub Colgate ou l’abolitionniste qui assure que l’âge d’entrée moyen dans la prostitution se fait entre 13 et 14 ans, ça vient titiller nos représentations du sérieux comme la cravate d'une chemise bien tendue courageusement salie par le vomi du monde. Et ça fait son petit effet dans les chaumières, mais aussi dans les hémicycles gouvernementaux... Car s'il s'agissait juste de trois pelés qui se brossent les dents avec de faux chiffres, et qui voudraient nous faire avaler leurs mensonges, on se casserait sans doute pas la nenette à écrire une tribune de 56 pages. Non, ces statistiques éhontément falsifiées sont soufflées à l’oreille de nos dirigeant·te·s qui se cabrent d’indignation et grimpent illico sur le grand cheval blanc des amendements. Et font passer des lois qui ruinent nos vies (pour le coup, rapports à l’appui ).

Alors penchons-nous sur le sérieux de ce chiffre-phare : l’âge d’entrée moyen dans la prostitution.

Parce que ce sont vos lois qui nous font la nique.

"Si on dit que l'âge d'entrée moyen dans la prostitution c'est 13 ans, ça veut forcément dire qu'il s'agit d'un viol sur mineur.e. La possibilité de consentement est totalement abolie juste avec ce chiffre. Donc c'est important de le débunker* aussi pour ça." Manon Lilas

La décontextualisation

Imaginons. Je suis fan de Johnny Halliday (tiens, revoilà ce malheureux Jean-Philippe Smet, complètement dissocié). Je voudrais savoir combien de personnes sont, comme moi, pleines d’émois à son encontre. Imaginons que j’aille pour ceci à l’amicale de Johnny, que j’y trouve deux personnes accompagnatrices de fan qui s’ennuient sur 10 personnes. Et que j’en conclus que 8 personnes sur dix dans le monde vouent un culte à la star… Vous me répondriez que ça n'a rien de scientifique ? Et ben nous aussi. Et c’est que s'est permis de faire le mouvement abolitionniste, en tirant son chiffre d’age d’entrée moyen dans la prostitution d'après des études faites sur une majorité de personnes mineures, en allant chercher chez des populations non-adultes de quoi nourrir leur thèse initiale : le travail du sexe relève forcément d'une exploitation. Tout comme le ou la soignant·e qui décontextualise son ou sa patient·e en le réduisant au travail du sexe, qu’iel veut abolir, ces chercheur·eu·se·s décontextualisent leurs données pour décrire le travail du sexe, qu’iels veulent abolir. C'est aussi absurde que de décrire toujours le même paysage en traversant la terre entière, sous prétexte de rester dans la même voiture.

Qui tient le volant des stéréotypes véhiculés sur les personnes minorisées ?

Sources taries

Revenons dans notre amicale de Johnny. Admettons maintenant que je donne une conférence sur les fans du rockeur ayant à ce jour une dévotion parallèle à Eddy Mitchell et que j’avance le chiffres de 86,7 %. Et que je refuse de dire comment j’ai obtenu ce chiffre. Et qu’après des heures et des heures de recherches, on découvre que je donne pour références une citation de Claire Chazal dans un Voici de 1992... Vous me répondriez que ça n’a rien de scientifique ? Et ben nous aussi. Et c’est ce que s’est permis de faire la Fondation Scelles quand elle déclare que « l'âge moyen d’entrée dans la prostitution est remarquablement jeune puisque les victimes sont exploitées dès l’âge de 13 ans »… en s’appuyant sur un article de webzine canadien féminin (Flare), et sans que la source ne soit, non seulement citée, mais aussi, identifiable. Et c'est sur ce chiffre que s'appuie le Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes en France. Oui oui. Et on vous épargne les études datant de 1958 sur 20 call-girls aux USA (véridique, hein...) pour appuyer le soi-disant taux de tentatives de suicide chez les TDS du monde entier (75%, non mais c'est terrible... vous vous rendez compte ?)

Nous réclamons que les politiques publiques qui gèrent nos droits et interdits se référent à des données sérieuses.

Le crédit offert aux discours abolitionnistes à travers les médias est ravageur, surtout quand il infiltre dans nos instances de pouvoir des chiffres aussi terribles, aussi faux. Mais il peut aussi, et c'est tout aussi grave, s'inviter à l'apéro chez les voisins, ruiner la soirée et les rapports de palier. Il peut surgir pendant un rendez-vous médical, à l'école de son enfant, dans un tribunal qui en retire la garde, dans un coin de rue, à une manifestation... Le fait que tant (et tant) de personnes soient persuadées que l'individu TDS en face d'elles a vécu des violences sexuelles (y'a pas de raisons, elle a vu passer les chiffres à la télé, et même que le gouvernement l'a dit, alors...) peut avoir un impact profondément dommageable sur ce ou cette dernier·e. Parce que, tout comme la dissociation, la mémoire traumatique est un concept manipulable. Il est évident qu'un individu à qui l'on répète qu'il a subi et oublié un terrible événement, chiffres à l'appui, dans les médias, dans les lois, dans les soirées, dans les cabinets médicaux, présentera des risques de douter de sa propre histoire, passera un temps douloureux à tenter de retrouver un souvenir désigné comme caché. Et que ce souvenir soit en lien avec une réalité ou pas, cette démarche introspective ne doit certainement pas être le fruit pourri des projections des autres. Et c'est un impact que la personne ramène chez elle, là où les autres ont simplement passé un moment à débattre, à endosser un glorieux rôle de sauveur·se, à satisfaire son besoin d'ennemi·e·s communs et de ragots à brûle-pourpoint, à protéger l'archétype de la maman face à la menace imaginaire de celui de la putain... (Nous vous renvoyons vers le précieux documentaire d'Ovidie, "Là où les putains n'existent pas.")

Nos vies ne sont pas des vitrines pour vos réflexions sur la société.)

* Le débunkage est un exercice qui consiste à identifier des déclarations erronées ou trompeuses, et à démontrer en quoi elles le sont.

Nous pourrions continuer ce merveilleux travail bénévole détricottant les mailles abolitionnistes qui étouffent nos quotidiens (pendant que certaines personnes sont PAYEES à les étoffer), mais nous avons proposé suffisamment d'exemples pour en faire voir les grossières coutures. Cela dit, la prochaine fois que vous entendrez ce genre de propos, vous pourrez tenter de voir aussi s'il ne correspond pas à des procédés de manipulation tels que décrites plus haut et telles que résumés plus bas :

* Protocoles d'études non-scientifiques (absence de groupe-témoin, décontextualisation, usage sélectif des témoignages, auto-citations permanentes, questionnaires précipitant les résultats (à visés quantitatives plutôt que qualitatives, sources obsolètes ou absentes...)

* Circuit de citations fermé à un cercle d'expert·e·s abolitionnistes sans aucune source

* Déterminisme : positionnement suivant lequel tous les événements, et en particulier les actions humaines, sont liés et déterminés par la chaîne des événements antérieurs

* Essentialisation : Réduire un individu, des populations, des activités, à une seule de leurs dimensions

* Construction d'une figure homogène et univoque de LA victime et du bourreau.

* Infantilisation : levier paternaliste qui nie le consentement et les capacités d'agir des TDS majeur·e·s.

* Actions spectaculaires et horrifiques dans le cadre de débats (faux sang, hurlements, pancarte avec chiffres faussés, images d'enfants en détresse...)

* Penser que nous prenons des parcours de personnes épanouies par le TDS pour unique exemple

* Prendre des parcours de personnes traumatisées par le TDS pour unique exemple et en faire une généralité

* Sophisme : Le sophisme est un procédé rhétorique, une argumentation, à la logique fallacieuse. C'est un raisonnement qui porte en lui l'apparence de la rigueur, voire de l'évidence, mais qui n'est en réalité pas valide au sens de la logique, quand bien même sa conclusion serait pourtant «vraie».’

* Généralisation hâtive : La généralisation abusive, aussi appelée généralisation hâtive, est une forme de sophisme qui consiste à tirer une conclusion générale à partir d’une expérience ou d’un échantillon limité plutôt que d'utiliser un argument solide ou une preuve convaincante pour appuyer un propos qui n'est pas toujours vrai.

* Raisonnement circulaire (effet cerceau) : erreur logique qui consiste à admettre au début du raisonnement ce que l’on entend prouver par la démonstration que l’on va faire: " Les TDS sont dissociées. Pourquoi sont-elles dissociées? Parce qu'elles sont TDS."

* L'illusion de corrélation : consiste à percevoir une relation entre deux événements non reliés, ou encore à exagérer une relation qui est faible en réalité. Par exemple, l'association d'une caractéristique particulière chez une personne au fait qu'elle appartienne à un groupe particulier, alors que la caractéristique n'a rien à voir avec le fait qu'elle appartienne à ce groupe.

* Le biais de négativité : la tendance à donner plus de poids aux expériences négatives qu'aux expériences positives, et à s'en souvenir davantage.

* Le biais de représentativité : raccourci mental qui consiste à porter un jugement à partir de quelques éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs.

* Erreur fondamentale d'attribution : tendance à surestimer les facteurs personnels (tels que la personnalité) pour expliquer le comportement d'autres personnes, et à sous-estimer les facteurs conjoncturels.

* Argument d'autorité : position consistant à invoquer une autorité lors d'une argumentation, en accordant de la valeur à un propos en fonction de son origine plutôt que de son contenu, quand bien même il s’avérerait douteux.

En mars dernier, une enveloppe de 500 000 euros a été débloquée par le ministère des Solidarités et de la Santé en aide aux personnes TDS. Les associations abolitionnistes ont reçu 332 000€, qu'elles reverseront en tickets-services à 1167 personnes. Les associations communautaires ont reçu 166 000€, qu'elles reverseront en tickets-services à 3 465 personnes. Deux fois moins de moyens pour trois fois plus de personnes, donc.

Nous réclamons que nos espaces communautaires reçoivent autant de moyens qu'ils ne soutiennent de vies.

En bref, du crédit à nos paroles, et des crédits pour nos actions.

SIGNATAIRES APPORTANT LEUR SOUTIEN A CE TEXTE

Adélaïd Ella, réalisatrice porno

Agnès Dantagnan, psychologue clinicienne

Anaïs Choulet-Vallet, doctorante en philosophie au CNRS et à l'Université Lyon 3, militante féministe

ASQF (Association pour le soin queer et féministe)

Asso Bad Boys

Association AlliéEs des TravailleurSEs Du Sexe

Association Frisse - Commission Travail du sexe

Association Griselidis, association de santé communautaire avec et pour les travailleur-se-s du sexe

Association Partage Droits et Autonomie (PDA)

Béatrice Cascales, conseillère conjugale, formatrice et auteure

Bebe Melkor-Kadior, autrice, fakir, performeuse porno, afro-féministe pro-choix

Berthe de Laon, TDS et militante

Bilkis, TDS

Brigitte Chauvin, mathématicienne et psychanalyste

Collectif des femmes de Strasbourg-Saint-Denis

Coraline Delebarre, psychologue - sexologue

Cécil Lhuillier, activiste droits des femmes / minorités sexuelle / LGBTQI..

Cha Prieur, psycho-pratricien.ne et docteur.e en géographie des genres et sexualités

Charlotte Puiseux, militante handi-féministe/crip, psychologue et docteure en philosophie

Chaton A. Sikora, TDS

Chloé Diehl, psychologue clinicienne

Clément Moreau, psychologue

Cléo de Montis, autrice féministe kinky et TDS

Comité Autonome du Travail du Sexe (CATS) à Montréal

Cybèle Lespérance, secrétaire générale du STRASS

Dr. Kyn Yoram Krakowski, psychologue clinicien et formateur

Douchka Ha, TDS

Ellia, TDS

Elsa Gambin, journaliste indépendante, co-fondatrice de la newsletter “T’es DéeSse” sur l’actualité du travail du sexe

Emma Becker, autrice

Eva Renaudeau, doctorante en anthropologie

Eva Vocz, coordinatrice de la Fédération Parapluie rouge

Fairy Filth Eff, TDS queer

Fédération Parapluie Rouge

Ferdine, escort

Frenchornygirl, TDS

Gloria Starlet, TDS et etudiant.e en médecine

Ito Noé, TDS

James, TDS

Juliet Drouar, thérapeute

June, TDS

Julie Vaudois Brindacier, animatrice de prévention

Jonathan Konitz, journaliste indépendant, co-fondateur de la newsletter “T’es DéeSse” sur l’actualité du travail du sexe

KAy Garnellen, travailleur du sexe et artiste trans

Kinky Alyna, TDS

La Branlée, porn inclusif multimedium

Lauren Bastide, journaliste

Leïla Teteau-Surel, dramathérapeute et hypnothérapeute

Lilas et Milo, escorts

Lola Redpute, pute et militant

Ludiwine Sabalot, psychologue et sexologue

Maîtresse Catin

Maîtresse La, dominatrice, thérapute

Manon Lilas, TDS

Marianne Chargois, artiste et TDS

Marie, pute en ligne

Marie Savage Slit, revue érotique Berlingot

Marylène Guibert, psychologue clinicienne

Mélanie Jaoul, Maîtresse de conférence en droit privé, Présidente de AATDS

Mirah Mord, TDS

Morgane Merteuil, militante féministe, ancienne TDS

Nyx Amer, travailleur du sexe et militant

Océan, réalisateur et militant

Oil productions

Olympe de G., réalisatrice

Osmose, TDS

Ovidie, documentariste et ancienne TDS

Planning Familial 56

Planning Familial 31

Pol Pi, activiste transboy transféministe

PourUneMeuf, association féministe de soignant.es

Putain de micro, podcast

Romea Diabla, TDS

Romy Alizée, artiste

Salty, réalisadulte de films

Samantha Vigne, psychologue clinicienne, Établissement Public de Santé de Ville-Evrard

Sarah Barnier, doctorante en anthropologie

Sébastien Chatelée, travailleur social

SNAP Festival

Soa, TDS queer

Sophie Monteil, étudiante (M2 de recherche en sociologie et 5ème année à Sciences Po)

Sophie Pires, psychologue, psychothérapeute

Sylvie Dalnoky, psychologue clinicienne et formatrice

Le STRASS

T.Charline, TDS

Tan Polyvalence, sex educatrix

Thamy Ayouch, professeur des universités, psychanalyste et psychologue clinicien

Thierry Schaffauser, TDS

Tiphaine Besnard, sexothérapeute féministe et docteure en sociologie

Val Grandgirard, chercheur et travailleur social queer

Vincent Rafis, psychanalyste et psychologue

Wendy Delorme, autrice

Wiquaya, collectif d’autodéfense numérique queer

Ylam, TDS et rigger

Yumi TAUPIN, psychologue

Zoé, escort