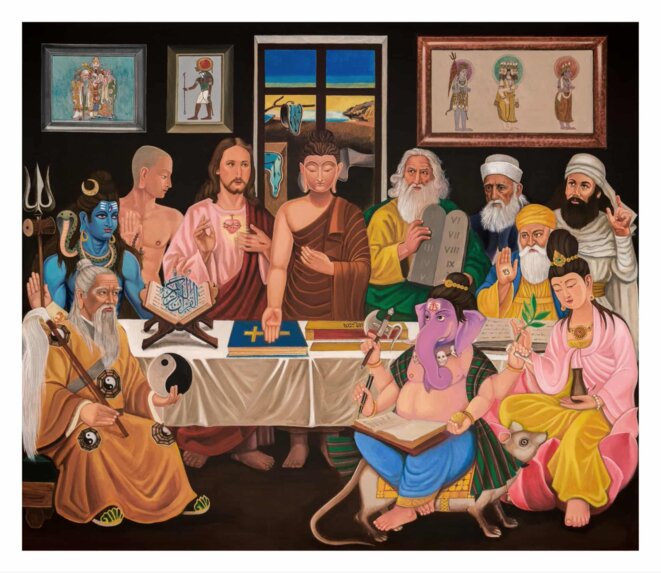

Agrandissement : Illustration 1

Le projet de modification de la loi n° 34/2004 sur l’Armée nationale indonésienne (« Tentara Nasional Indonesia, TNI), dite « loi TNI » sur les forces armées élargissent considérablement le rôle de l'armée dans la gouvernance civile et affaiblissent les restrictions légales imposées aux fonctionnaires responsables d'abus, selon Human Rights Watch et six organisations indonésiennes de défense des droits humains.

Mon collègue Aniello Iannone propose cet analyse politique de ce tournant autoritaire, qui peut s'appliquer à de nombreux contextes actuellement.

Le pouvoir, comme l’histoire, évolue par cycles. La lutte entre l’autorité civile et le pouvoir militaire n’est ni nouvelle ni propre à l’Indonésie. C’est une tension ancienne, que Samuel Finer, dans The Man on Horseback (1962), a analysée avec précision. Dans son ouvrage, Finer met en lumière une vérité fondamentale : les militaires n’interviennent pas dans la politique uniquement par ambition, mais parce que les conditions le permettent, parce que l’État, dans sa fragilité, les y invite.

Karl Marx disait que l’histoire se répète, d’abord comme une tragédie, puis comme une farce. L’Indonésie a déjà emprunté ce chemin. La doctrine du Dwifungsi - fonction duale des militaires - a autrefois intégré l’armée dans le tissu de la gouvernance, justifiant son omniprésence comme une force stabilisatrice. Era Reformasi - l'ère de réforme qui a suivi la résignation du dictateur Suharto en 1998 - a cherché à rompre cet enchevêtrement, à affirmer le contrôle civil sur une armée habituée à gouverner.

Pourtant, aujourd’hui, nous revisitons de vieux arguments sous de nouvelles justifications : sécurité nationale, efficacité, gouvernance. Ces justifications ne sont pas nouvelles ; elles ne sont que des échos du passé, reformulés pour s’adapter au présent. Le cadre théorique de Finer nous enseigne que l’intervention militaire n’est pas une anomalie, mais un schéma récurrent. Il identifie cinq conditions favorisant une telle emprise : la professionnalisation du corps des officiers, la montée du nationalisme, l’invocation de la souveraineté populaire, l’héritage des forces insurrectionnelles et la faiblesse des institutions démocratiques.

L’Indonésie, bien que n’étant pas un État nouvellement indépendant, présente ces caractéristiques. Le TNI est profondément professionnalisé, imprégné de nationalisme et de plus en plus justifié comme le gardien légitime du bien-être de la nation. Et surtout, son expansion dans les sphères civiles ne se fait pas par la force, mais par le droit, une érosion plus discrète mais non moins significative de la séparation entre civil et militaire.

Mais cette évolution est-elle inéluctable ? Finer répondrait par la négative. L’intervention militaire, sous quelque forme que ce soit, ne dépend pas uniquement de la volonté des forces armées ; elle résulte aussi du vide laissé par les dirigeants civils. Lorsque la gouvernance faillit, lorsque la corruption, l’inefficacité et la fragmentation sapent la légitimité démocratique, l’armée intervient, souvent convaincue de répondre à l’appel du peuple.

Et c’est là que réside le véritable danger : lorsqu’un peuple, désabusé par le régime civil, commence à assimiler le leadership militaire à l’ordre et au progrès, le retour à l’autoritarisme ne se fait pas sous les chenilles des chars, mais par consentement. Le retour de l’homme à cheval, cette figure du sauveur militaire, ne se manifeste pas toujours par un coup d’État. Parfois, il s’infiltre discrètement, à travers des changements politiques et des manœuvres légales qui déplacent le pouvoir de manière subtile mais significative.

La récente loi autorisant les officiers en service actif à occuper des fonctions civiles n’est peut-être pas une annulation directe de l'ère Reformasi, mais elle établit un précédent qui, s’il n’est pas contrôlé, pourrait conduire l’Indonésie vers une normalisation progressive de l’influence militaire en politique. Une démocratie ne s’effondre pas toujours brutalement ; elle peut s’éroder lentement, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une façade démocratique dissimulant une réalité autoritaire.

Le destin de la démocratie, comme le rappelle Finer, ne repose pas uniquement sur les constitutions ou les élections, mais sur la capacité des institutions civiles à gouverner efficacement. La question pour l’Indonésie n’est donc pas seulement de savoir si l’armée prendra le pouvoir, mais si les civils le céderont—progressivement, politique après politique, jusqu’à ce que la distinction entre l’uniforme et le costume perde tout son sens. Ce moment n’est pas qu’un simple débat politique ; c’est un test de la résilience démocratique de l’Indonésie. Et l’histoire, si elle nous enseigne quelque chose, nous avertit que lorsque le pouvoir bascule en faveur des casernes, il revient rarement de lui-même au peuple. Si la démocratie doit perdurer, elle doit être défendue—non seulement contre les menaces manifestes, mais aussi contre l’érosion lente et insidieuse de l’autorité civile. Le retour de l’homme à cheval n’est pas inévitable. Mais l’arrêter nécessite de reconnaître son approche avant qu’il ne soit trop tard.

Cet article a été co-écrit par Aniello Iannone, maître de conférences et chercheur à l'université de Diponegoro, étudiant en sciences politiques spécialiste de l'Indonésie et de la Malaisie, et Laure Siegel, correspondante pour Mediapart en Asie du Sud-est, dans le cadre de l'atelier "Training on Popularizing Research: A cross-sectoral approach on social movements in Southeast Asia" organisé par Alter-Sea et Shape-Sea.

[ Pour comprendre le contexte, notre premier article sur l'ouverture de la campagne électorale en Indonésie et l'analyse de Romaric Godin dans Mediapart, puis un reportage sur les élections qui ont porté le général Prabowo Subianto au pouvoir, et enfin une analyse initiale de son programme, notamment en terme de politique étrangère ]