On parle tellement de « virus » depuis bientôt 2 ans maintenant, qu’on pourrait presque oublier qu’il existe bien d’autres types d’organismes eux aussi potentiellement pathogènes vis-à-vis de leur hôte (on peut penser aux bactéries ou encore aux champignons, entre autres). Ici, je souhaite faire un focus sur une des bactéries parmi les plus présentes sur Terre, et dont pourtant je suis presque certain que vous n’en avez jamais entendu parler : la bactérie Wolbachia.

Wolbachia, qui es-tu ?

De son nom complet Wolbachia pipientis : cette bactérie est un symbiote dit « intracellulaire », c’est-à-dire qu’elle n’est capable de vivre qu’à l’intérieur des cellules de son hôte (on parle aussi d’endosymbiote). Elle doit son nom au fait qu’elle a été découverte pour la première fois il y a près de 100 ans chez le moustique Culex pipiens par Simon B. Wolbach et Marshall Hertig1. On comprend alors vite pourquoi la bactérie fut nommée ainsi !

Agrandissement : Illustration 1

Si elle a été découverte dès le début du XXème siècle, elle resta longtemps considérée comme appartenant à un genre rare de bactéries, réputée alors pour n’avoir que de faibles interactions avec leurs hôtes. Ce n’est qu’à partir du début des années 1990, conjointement avec le développement des approches d’identification moléculaire (et notamment le développement de la fameuse approche par PCR2), que cette bactérie a été identifiée chez un grand nombre d’insectes, et, plus largement ensuite chez un grand nombre d’arthropodes (un mot permettant de regrouper les insectes qui ont 6 pattes, la famille des araignées/scorpions à 8 pattes, les mille-pattes évidemment, ou encore aussi les crustacés). Une étude statistique (on parle de « méta-analyse »), basée sur près de 9 500 individus appartenant à 900 espèces différentes d’arthropodes, estime même que cette bactérie pourrait être présente chez plus de 65% des espèces d’insectes3 ! Sachant qu’environ 1,3 millions d’espèces sont actuellement décrites4, il faut compter pas loin de 850 000 espèces d’insecte touchées par ce symbiote (ce qui est ÉNORME) ! Ajoutons à cela qu’elle est aussi retrouvée chez des espèces de vers (les Nématodes) omniprésents sur Terre, et nous avons ici potentiellement la bactérie touchant le plus grand nombre d’hôte connu à l’heure actuelle5 ! Autre élément expliquant une telle omniprésence, il s’avère que l’association entre Wolbachia et ses hôtes serait de longue date : environ 200 millions d’années (pour comparaison, les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d’années), elle a donc largement eu le temps de se propager au cours de son évolution !

Si cette bactérie est aussi présente sur Terre, comment parvient-elle à se transmettre ? La voie de transmission principale de cette bactérie est la voie dite « ovocytaire » (venant du mot « ovocyte » qui correspond aux gamètes femelles : les ovules !), c’est-à-dire qu’elle se transmet de la mère vers la descendance. Wolbachia est donc capable de coloniser les cellules appartenant à la lignée germinale, celles qui seront ensuite transmises à la génération suivante… C’est d’ailleurs ce que l’on appelle en biologie évolutive une transmission verticale (des parents vers les enfants), par opposition à une transmission horizontale, c’est-à-dire d’un individu à un autre sans relation d’apparentement. Typiquement, un virus que nous commençons à bien trop connaître se transmet horizontalement (et de toute évidence par voies aériennes…).

Face à ce constat, il est attendu que les relations généalogiques (phylogénétiques pour être plus précis) entre les différentes souches de Wolbachia soient les mêmes qu’entre les espèces touchées par cette bactérie. Et comme souvent avec les Sciences expérimentales, la réalité diffère de l’attendu ! En effet, il n’est pas possible de faire correspondre les relations d’apparentement entre les espèces touchées par Wolbachia et les souches de Wolbachia les infectant… Suggérant ainsi que des transferts horizontaux de la bactérie se sont produits au cours de l’évolution6 ! S’il est impossible de déterminer les circonstances exactes dans chaque cas suspecté de transfert, les chercheurs estiment qu’ils ont pu s’effectuer naturellement par : (i) ingestion - un organisme infecté par Wolbachia infectant le prédateur qui vient de le manger, (ii) parasitisme - un organisme infecté par Wolbachia infectant lui-même un hôte et lui transmettant la bactérie ou par (iii) contact direct – un organisme infecté par Wolbachia, blessé, dont le sang a été en contact avec un autre organisme et ainsi l’infectant. Il est important de noter qu’en plus de coloniser les cellules de la lignée germinale, Wolbachia est susceptible d’occuper quasiment tous les tissus de l’organisme infecté (système nerveux, tube digestif, cellules immunitaires, etc.)7.

Wolbachia : avant tout un parasite de la reproduction

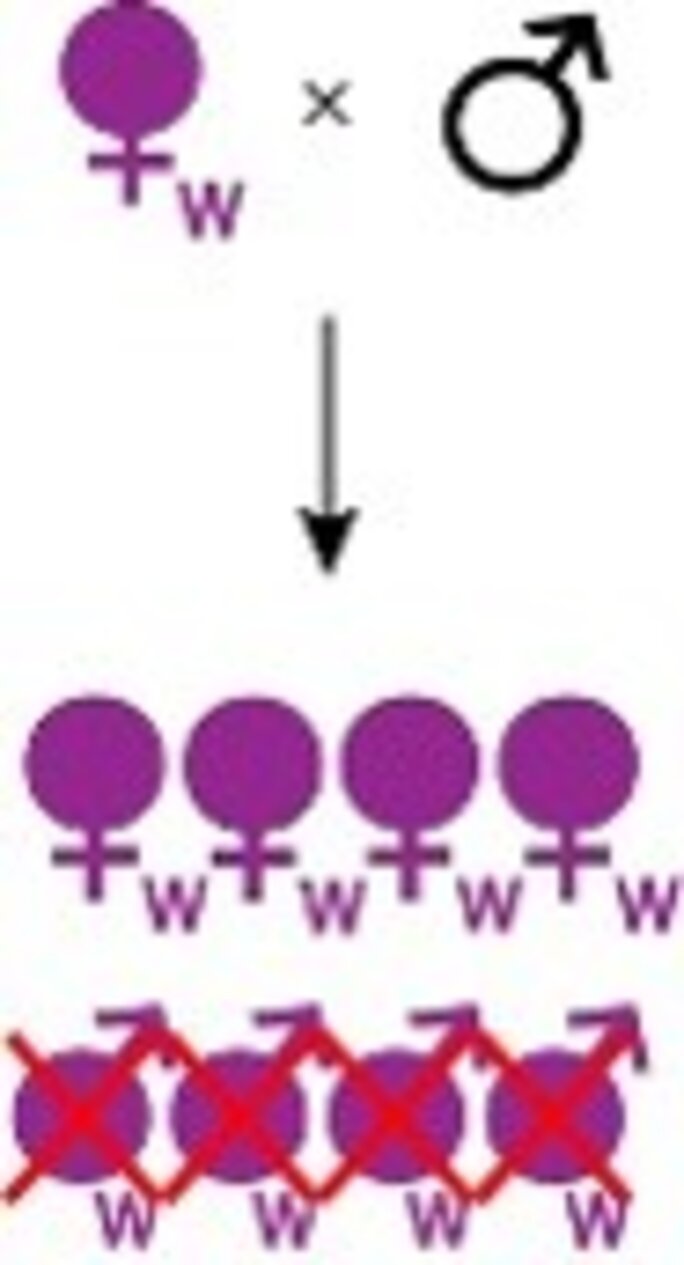

On vient de le voir à l’instant, la bactérie Wolbachia, si elle peut se transmettre d’un hôte à un autre horizontalement, c’est surtout de la mère à la descendance que celle-ci peut se propager au sein d’une population. Mais comme je viens de l’indiquer, la transmission passe déjà par la mère… Que se passe-t-il alors si Wolbachia est présente chez un mâle ? Il lui est alors compliqué de passer à la génération suivante par manque de place ! En effet, une cellule comme un ovule/ovocyte est une grosse cellule, dans laquelle il y a de la place pour s’installer. Alors que dans un spermatozoïde, la place est bien trop restreinte… Comment Wolbachia peut-elle se débrouiller pour se transmettre si elle est présente chez un mâle ? La réponse trouvée par la bactérie au cours de son évolution fut assez « simple » : il faut parasiter la reproduction ! Car après tout, s’il n’y a que des femelles, le problème ne se pose plus… Ainsi, la bactérie a développé 4 stratégies afin d’augmenter sa transmission en manipulant la reproduction de ses hôtes : 1) l’incompatibilité cytoplasmique (un gros mot) ; 2) le male-killing (un anglicisme); 3) la parthénogenèse thélytoque (2 gros mots) ; 4) la féminisation des mâles en femelles (oui oui !).

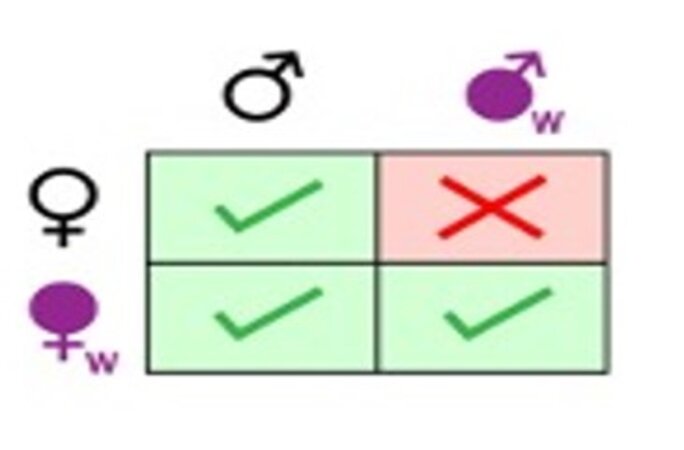

1) L'incompatibilité cytoplasmique (IC) est le premier effet connu de Wolbachia, observé aussi bien chez des insectes que des araignées ou même des crustacés.

Il s'agit du mécanisme de manipulation de la reproduction induit par la bactérie le plus répandu à l'échelle du Vivant (les chercheurs supposent d'ailleurs qu'il s'agit du mécanisme ancestral de la manipulation de la reproduction, arrivé avant les 3 autres). Il s'agit aussi du seul effet à ne pas induire de biais dans la proportion de mâles et de femelles (= sex-ratio) au sein des populations touchées ! Ici, la bactérie arrive à se rendre indispensable car les femelles infectées disposent d'une meilleure « valeur sélective » (ou fitness en anglais) que celles qui ne le sont pas ! En effet, une femelle infectée pourra se reproduire avec tous les mâles, qu'ils soient infectés ou non, alors qu'une femelle sans Wolbachia ne pourra se reproduire qu'avec un mâle lui aussi sans Wolbachia8. Le principe fonctionne comme si le spermatozoïde du mâle infecté était porteur d'un poison : s'il s'accouple avec une femelle non-infectée, l'embryon meurt ; s'il s'accouple avec une femelle infectée, l'embryon survit comme s'il était protégé par l'infection de la mère, qui servirait ainsi d'antidote9.

2) Le male-killing a quant à lui pour conséquence la mort ciblée des embryons mâles (simple, efficace). Il est principalement observé chez des insectes, ainsi que chez quelques acariens (qui appartiennent à la même famille que les araignées)10. Cette manipulation est considérée comme avantageuse pour les femelles de la descendance car elles obtiennent ainsi les ressources (nourriture principalement) allouées théoriquement à leurs frères, avec une possibilité de consommer ces frères morts dans le cas d’hôtes cannibales. Rien ne se perd dans la Nature !

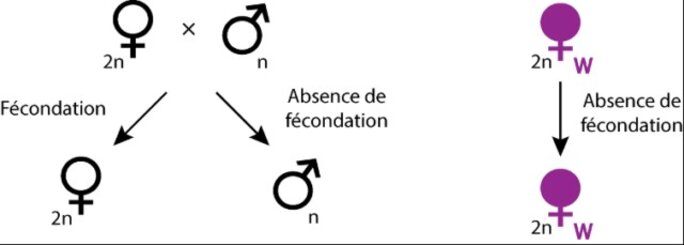

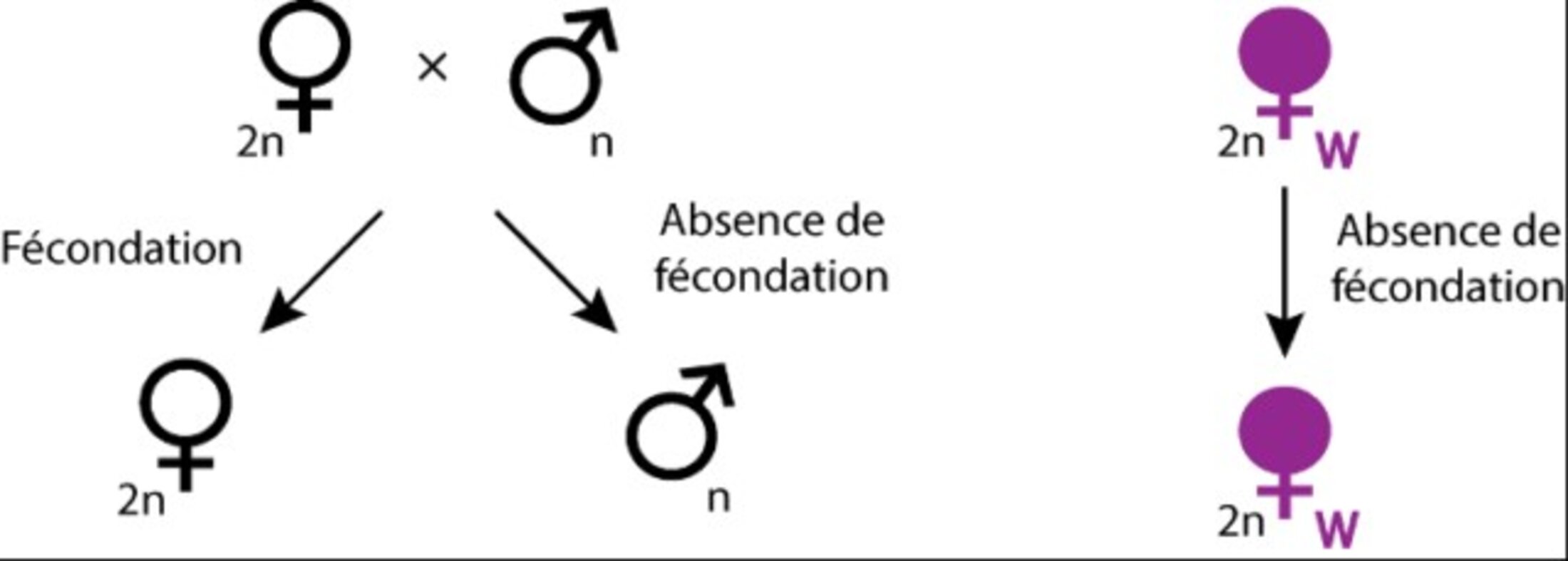

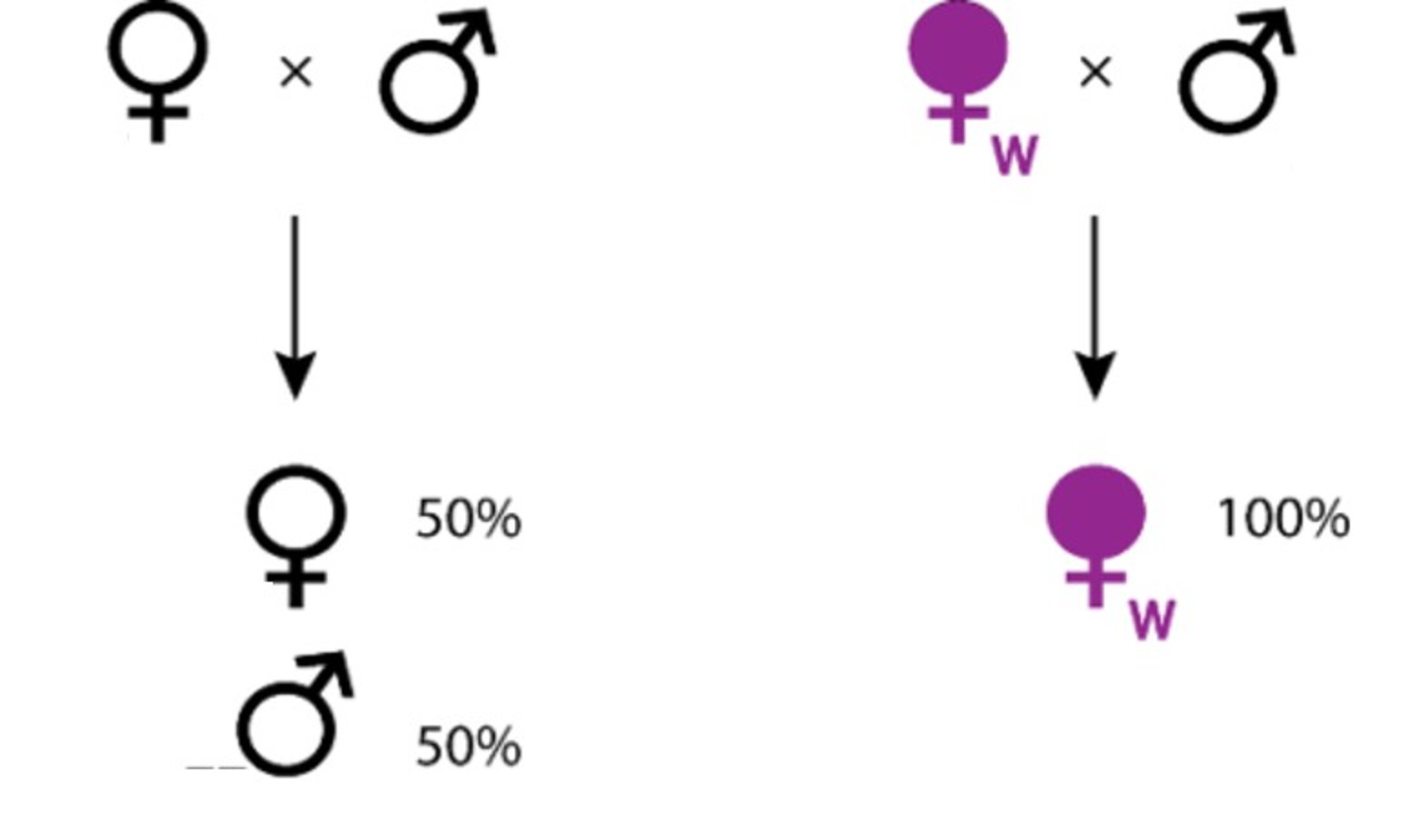

3) La parthénogenèse thélytoque est le fait pour une mère de donner naissance à des filles (uniquement) sans avoir recours à la fécondation. Les filles sont donc littéralement des clones de la mère11 !

Agrandissement : Illustration 5

Si elle s'observe naturellement chez certaines espèces (notamment les pucerons, je l'avais évoqué ici déjà !), Wolbachia peut aussi être capable de l'induire si elle est présente ! Pour cela, la bactérie peut induire la diploïdisation (je vais y revenir) des œufs non-fécondés qui se développent ainsi en femelles. De façon plus compréhensible : les oeufs non-fécondés ne disposant normalement que de la moitié de leur patrimoine génétique (n patrimoine, on dit que l'individu est haploïde) se différencient habituellement en mâle chez ces espèces. Dans le cas de Wolbachia, les oeufs non-fécondés vont voir leur patrimoine génétique être dupliqué (passage de n patrimoine à 2n patrimoine, on parle de diploïde), aboutissant à la formation d'une femelle.

4) La féminisation des mâles génétiques en femelles fonctionnelles constitue peut-être l'effet manipulateur le plus spectaculaire provoqué par Wolbachia.

Agrandissement : Illustration 6

Elle a été décrite chez quelques espèces d'insectes ailés, et principalement chez une catégorie particulière de crustacés : les cloportes (ces petites bêtes vivant dans tous les jardins, généralement dans des endroits sombres et humides, qui se roulent en boule lorsqu'on les embête...). Les chercheurs suspectent d'ailleurs que Wolbachia est présente chez la majorité des espèces de cloportes12 ! L’hypothèse d’une bactérie symbiotique féminisante a été proposée dès les années 1940 avec l’observation d’individus intersexués (partageant des caractères à la fois mâles et femelles) dans des populations naturelles de cloportes... Avant que l'existence de ce phénomène ne soit enfin décrite en 1973 avec l'avènement et l'accessibilité des techniques de microscopie électronique13.

Une pandémie qui sauve des vies, vraiment ?

On vient de voir que Wolbachia constitue un élément plutôt étonnant, largement présent sur Terre, et avec pour objectif de se reproduire et de passer à la génération suivante... Et pour y parvenir, elle manipule la reproduction de son hôte ! Mais pas de quoi sauver des vies pour le moment...

Il s'avère que depuis plusieurs années désormais, de nombreuses études ont révélé que cette bactérie pouvait être utilisée en lutte biologique afin de limiter la propagation de maladies humaines... L'idée est d'utiliser les effets de Wolbachia sur ses hôtes, potentiels vecteurs de maladies humaines (et typiquement les moustiques !) ! Si on reprend l'exemple des moustiques : limiter leur propagation permet de diminuer le risque qu'ils puissent transmettre certaines maladies (Zika, la dengue, la virose du Nil, la fièvre jaune, le Chikungunya, pour les plus charmants...).

Plusieurs études ont démontré que Wolbachia pouvait non seulement diminuer la réplication de certains virus présents au sein de leurs hôtes moustiques (effet bonus), mais en plus potentiellement diminuer le stock d’individus fertiles au sein de population de moustiques, notamment de par l’IC qu’elle peut induire14. La combinaison de ces 2 aspects a d’ailleurs conduit à des essais pilotes réussis entraînant la réduction des tailles de population de moustiques, ainsi que le remplacement des populations de moustiques infectés afin qu’ils ne puissent plus transmettre de pathogènes15.

Un tel exemple illustre que toute recherche peut avoir son importance. Ici, étudier les interactions entre une bactérie égoïste (terme qui n'est pas employé au hasard) et ses hôtes peut ouvrir des perspectives inattendues, ayant parfois des conséquences directes y compris sur la santé humaine. Il s'agit d'une véritable porte ouverte dans la lutte biologique contre les agents pathogènes transmis par les insectes, ces derniers constituant de véritables enjeux de santé publique.

Toute recherche est utile... (et au pire, elle est drôle !)

Références bibliographiques :

- Hertig, M. & Wolbach, S. B. Studies on Rickettsia-Like Micro-Organisms in Insects. J Med Res 44, 329-374.7 (1924).

- Saiki, R. K. et al. Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase. Science 239, 487–491 (1988).

- Hilgenboecker, K., Hammerstein, P., Schlattmann, P., Telschow, A. & Werren, J. H. How many species are infected with Wolbachia?--A statistical analysis of current data. FEMS Microbiol. Lett. 281, 215–220 (2008).

- Raven, P. H., Berg, L. R. & Hassenzahl, D. M. Environment. (John Wiley & Sons, 2012).

- Werren, J. H., Baldo, L. & Clark, M. E. Wolbachia: master manipulators of invertebrate biology. Nat Rev Micro 6, 741–751 (2008).

- Heath, B. D., Butcher, R. D. J., Whitfield, W. G. F. & Hubbard, S. F. Horizontal transfer of Wolbachia between phylogenetically distant insect species by a naturally occurring mechanism. Current Biology 9, 313–316 (1999).

- Dittmer, J. et al. Host tissues as microhabitats for Wolbachia and quantitative insights into the bacterial community in terrestrial isopods. Mol Ecol 23, 2619–2635 (2014).

- Yen, J. H. & Barr, A. R. The etiological agent of cytoplasmic incompatibility in Culex pipiens. Journal of Invertebrate Pathology 22, 242–250 (1973).

- Beckmann, J. F., Ronau, J. A. & Hochstrasser, M. A Wolbachia deubiquitylating enzyme induces cytoplasmic incompatibility. Nature Microbiology 2, nmicrobiol20177 (2017).

- Kageyama, D., Narita, S. & Watanabe, M. Insect Sex Determination Manipulated by Their Endosymbionts: Incidences, Mechanisms and Implications. Insects 3, 161–199 (2012).

- Huigens, M. & Stouthamer, R. Parthenogenesis Associated With Wolbachia. in Insect Symbiosis 247–266 (CRC Press, 2003). doi:10.1201/9780203009918.ch15.

- Becking, T. et al. Diversity and evolution of sex determination systems in terrestrial isopods. Sci. Rep. 7, 1084 (2017).

- Martin, G., Juchault, P. & Legrand, J. J. Mise en evidence d’un micro-organisme intracytoplasmique symbiote de l’oniscoide Armadillidium vulgare Latr. dont la presence accompagne l’intersexualite ou la feminisation totale des males genetiques de la lignee thelygene. C R Acad Sci Paris 276, 2213–2216 (1973).

- Gould, E., Pettersson, J., Higgs, S., Charrel, R. & de Lamballerie, X. Emerging arboviruses: Why today? One Health 4, 1–13 (2017).

- Bourtzis, K. et al. Harnessing mosquito-Wolbachia symbiosis for vector and disease control. Acta Trop 132 Suppl, S150-163 (2014).