Actuellement, pourquoi un scientifique fait-il de la Recherche ? Si l’essentiel de la « production scientifique » demeure incompréhensible et inaccessible au commun des mortels, si elle n’est accessible que pour les autres spécialistes du domaine, quel est encore l’intérêt de faire de la Recherche ?

Les évènements sanitaires récents ont encore appuyé le rôle, l’impact et l’importance de la Science, la plaçant sous le feu des projecteurs aux yeux du grand public. On ne parle plus désormais que d’ARN messager, de virus, de cluster et autres termes techniques… Mais au fait, c’est quoi au juste l’ARN ? (Pour plus d’infos, je vous renvoie ici)

La Science vue par le prisme unique des scientifiques ne sert à rien

Je reprendrai ce paradoxe soulevé entre autre par Yuval Noah Harari dans son livre Sapiens : une brève histoire de l'Humanité, à savoir qu’à une échelle globale, jamais l’Humanité n’a eu accès à autant de connaissances qu’aujourd’hui (et elle en aura encore davantage demain), et pourtant jamais chaque humain individuellement n’a eu aussi peu de connaissances (et de savoir-faire) qu’aujourd’hui encore.

Alors pourquoi produire une connaissance inutilisée, pour ne pas dire inutilisable par le commun des mortels ? Pourquoi faire de la Science, produire de la connaissance, si c'est uniquement pour être lue par les spécialistes du domaine ? Après la récente conférence de l'UICN (créée en 1948 quand même...) qui se déroulait à Marseille, les participants en sont encore et toujours à l'annonce de superbes discours sans le moindre engagement, ni même le moindre souhait d'engagement. Et ce ne sont pas les derniers rapports du GIEC qui diront le contraire. Je demandais à une personne que j'avais croisé par hasard (une ancienne Maîtresse de Conférences en Chimie, reconvertie dans le social) l'an dernier, sur le ton de la provocation : « pourquoi se fait-on encore c**er (passez-moi l'expression) à étudier le lien entre activités anthropiques et changement climatique accéléré ? Le lien a été prouvé et établi des milliers de fois, pourquoi finance-t-on encore pareille recherche ? ». Bien sûr j'avais décidé, véhément, d'adopter cette position ô combien provocante et tranchée, mais justement car j'estimais qu'il y a la place de se la poser. Certaines montées de voix récentes s’expriment en ce sens, poussant même la question à cet extrême : allons-nous faire encore de la Science ? (je recommande très vivement la lecture de ce discours, prononcé par Alexandre Grothendieck)

Un problème d’accessibilité, au delà de la technicité pure et dure ?

Quelques mots sur les publications scientifiques. Prenons un exemple concret : une fois que des résultats sont obtenus (des résultats le plus souvent concluants, présenter des choses qui ne marchent pas, c’est bien peu vendeur…), les scientifiques ont la possibilité de « valoriser » ces résultats ainsi que leurs interprétations dans un article scientifique (publication).

Au-delà de la codification forte de ce genre d’exercice rédactionnel (le plus souvent en Anglais pour les Sciences dites « exactes » ou « expérimentales »), le scientifique doit, une fois son manuscrit écrit et estimé satisfaisant, proposer son rapport écrit à un journal scientifique dont il estime être en adéquation avec les découvertes réalisées. Bien sûr, c’est à lui d’estimer si son article mérite davantage d’être publié dans un journal prestigieux comme un Times Magazine, ou un Vanity Fair (comprendre Science, Nature ou autre…) ou dans un journal plus modeste comme le Sud-Ouest ou encore La Dépêche du Nord…

Bref, une fois son choix effectué et la procédure d’envoi achevée (qui comprend tant l’article, que souvent des données brutes associées, ou encore une « lettre de motivation », dite cover letter indiquant à quel point son article est important pour le journal), la décision sera prise par un éditeur (souvent un scientifique bénévole) de valider ou non la suite du processus de publication. S’il refuse, le scientifique doit retenter sa chance dans un autre journal. S’il accepte, l’article va ensuite suivre un processus de relecture par les pairs, et sera donc évalué par 2 à 5 autres scientifiques spécialistes du domaine (le tout, bénévolement toujours) tant sur le fond que sur la forme.

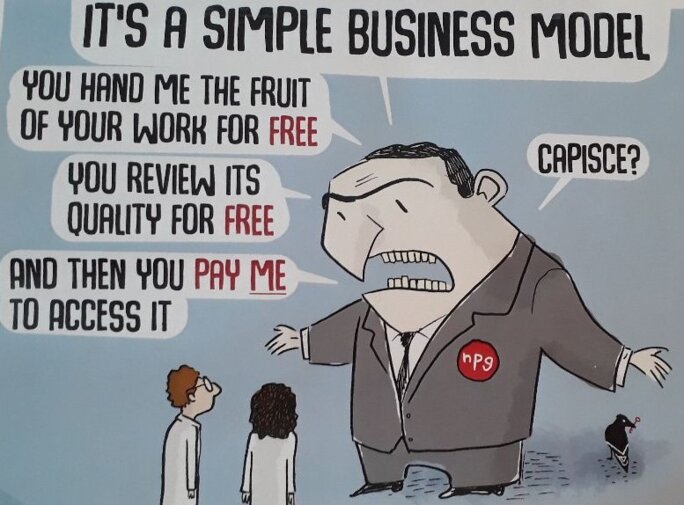

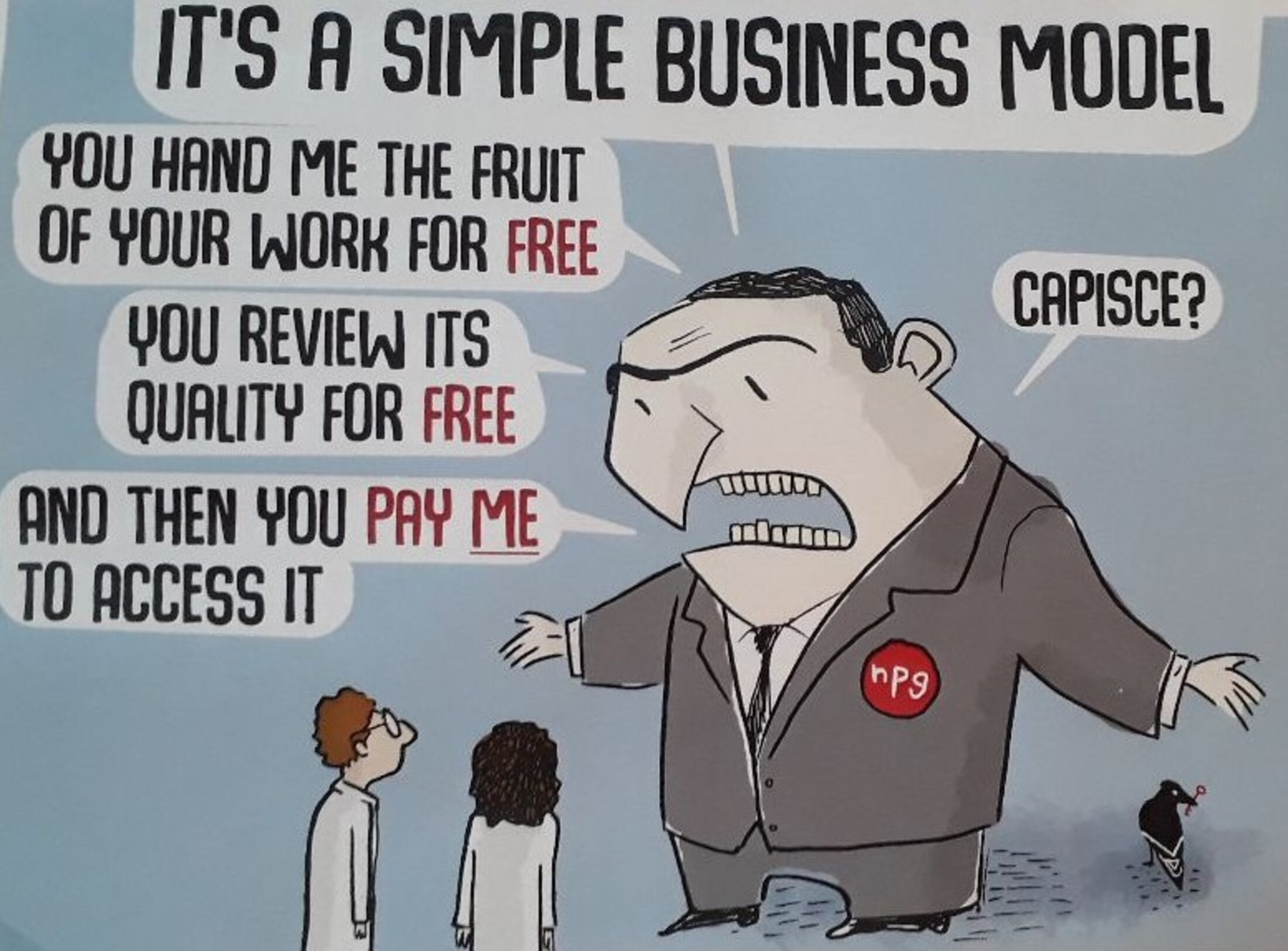

Ce processus de relecture, s’il est sérieusement effectué (je ne parlerai pas du cas des revues prédatrices), peut prendre parfois plusieurs mois avant le moindre retour… Une fois cette relecture achevée, soit l’article est accepté tel quel par l’ensemble des rapporteurs (cas rare), soit cet article est accepté sous couvert de modifications mineures (forme) ou majeures (nécessitant parfois de générer à nouveau des résultats), soit il est refusé (le refus d’un unique rapporteur étant suffisant pour rejeter l’article). Après divers échanges entre les auteurs, les rapporteurs et l’éditeur, l’article peut enfin être publié, le plus souvent moyennant rétribution financière. Car oui, le scientifique n’est pas payé par un journal pour publier son article chez lui, il doit payer pour être publié (payer avec l’argent publique dans le cadre de la Recherche publique le plus souvent, donc le contribuable). Des sommes oscillant entre 1 500 et 4 000$ par article. Pour de nombreux journaux, un supplément peut être ajouté afin de rendre cet article « libre de droit ». Car oui, autre détail, l’article scientifique publié appartient intellectuellement au journal dans lequel il est publié ! Et si ce journal est payant pour son accès, l’article est de facto payant (entre 30 et 80$ l’article), y compris pour ses propres auteurs…

Donc pour résumer, le scientifique paie pour publier ses travaux, paie pour accéder à ces travaux, n’est pas payé pour éditer un journal ou pour effectuer un travail de correcteur. Et quand je dis « le scientifique paie pour », je pourrai dire « le contribuable paie pour », car finalement si le scientifique travaille dans le public, il utilise majoritairement des budgets basés sur de l’argent publique, et donc l’argent du contribuable. Une connaissance abrupte, technique, difficile d’accès et en plus, payante ! Avec de surcroit un double passage à la caisse…

Agrandissement : Illustration 2

Alors bien sûr il existe certaines alternatives, de plus en plus utilisées pour diffuser de telles informations scientifiques. Tout d’abord, certains journaux proposent une partie (ou la totalité) de leurs articles en libre accès. De plus, il existe également d’autres portails de publication tels que arXiv, bioRXiv et j’en passe (néanmoins dans ce cas, les articles publiés sont des pré-publications, ou preprint, qui ne sont pas soumis à la relecture par les pairs, qui n’ont donc pas été évalués). Ou encore des moyens détournés et illégaux (avec l’exemple de la plateforme SciHub que je recommande vivement). Néanmoins, il ne s’agit que de solutions alternatives pour contourner un problème qui ne devrait pas l’être.

La démocratisation

du Publish or Perish

Comment un scientifique existe-t-il dans son métier ? Par la publication bien sûr vous l’aurez compris. Si le scientifique ne publie pas, il ne peut obtenir de financements pour publier davantage, les articles étant la gageure du succès et de la productivité du scientifique. Et il sera évalué toute sa carrière majoritairement sur cet aspect… Ce qui conditionnera en partie ses promotions (changement d’échelon), en partie le fait qu’une bourse de thèse lui sera attribuée ou non (et en association les lucratives primes d’encadrement), le fait d’être accepté ou non en congrès, et j’en passe…

Le but est donc de produire ! Avec le risque de « saucissonner » des travaux dans le but d’en sortir un maximum d’article, avec le risque de copier/coller des résultats précédents et d’ainsi les recycler (fraude scientifique), avec le risque de se comporter en tyran auprès des agents techniques ou des étudiants (les « petites mains invisibles » de la Recherche), avec le risque de rajouter frauduleusement son nom à un article pour en jouir du bénéfice direct sans jamais y avoir participé… N’est-il après tout pas tentant d’être auteur/co-auteur de plusieurs centaines d’articles par an, devenant ainsi une célébrité, une star de son domaine, pour ne pas dire d’acquérir une véritable notoriété (que l’exemple d’un fameux docteur marseillais illustre parfaitement, sans même entrer dans la caricature…) ? Et bien entendu ce nombre de publication demeure un critère central lors de l’évaluation des laboratoires (par le Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, ou HCERES, présidé sur nomination via décret présidentiel par un certain Thierry Coulhon), évaluation qui déterminera à termes les dotations d’un établissement de Recherche : plus un laboratoire publie, plus il aura de dotations lui permettant ainsi de davantage publier (qui a dit : « on ne prête qu’aux riches » ?).

Un modèle mourant ? Mort ?

Quel avenir dans tout ça ? Je me souviens d’une interview de 2 chercheurs invités sur le plateau du Quotidien (le 3 Février 2021), émission phare de TMC. Je me souviens de mon sentiment presque joyeux d’entendre enfin des acteurs directs de la Recherche Publique, que la réalité soit enfin présentée. Et quelle ne fut pas ma déception à l’écoute de leurs ultimes recommandations à l’encontre des futurs postulants en Recherche. Un discours très positifs, à base de « si vous le souhaitez vraiment, allez-y foncez, vous y arriverez ! », assez éloigné finalement d’une réalité où toutes les missions et les projets de recherche sont réalisés par les agents temporaires recrutés sur des budgets temporaires. Je vais prendre un exemple très concret que je connais bien : celui du domaine de la biologie et de l’écologie. Récemment, je correspondais avec une copine titulaire et lui exposais un constat assez simple, très imprécis, mais parlant et froid. Je dénombrais le nombre de mails issus de multiples listes de diffusion, qui traitaient d’offres d’emploi dans le domaine tant à l’échelle francophone qu’internationale. Après une très rapide recherche, entre 2014 et 2021, j’avais dans mes archives près de 3 500 mails traitant d’une offre d’emploi en CDD, contre environ 500 mails concernant une offre pour un poste pérenne. Un rapport de 1 pour 7 environ.

Je me souviens également qu’en pleine campagne de recrutement pour les postes de Maître de Conférences, un titulaire posait sur Tweeter cette question aussi provocante vis-à-vis de l’aberration actuelle que factuellement véridique : « comment être légitime à refuser une candidature pour un poste alors que la personne qui ne sera pas recrutée a déjà un meilleur dossier que le mien, qui suis titulaire ? ». Un ami (informaticien, ayant toujours travaillé dans le privé) à qui je témoignais cet écrit m’avais répondu ceci : « mais un système où les titulaires sont moins bons que les recalés, c’est qu’il est bien malade ! ». Pour moi, le système n’est pas malade, il est agonisant (mon optimisme refuse le mot « mort »). Et tous les ans, les mêmes faits et observations sont relevés à chaque rentrée universitaire : il y a de plus en plus d’étudiants (quelle surprise !), heureusement suivis de plus en plus de recrut… Ah non. On annonce l’ouverture de nouvelles places dans l’enseignement supérieur (ici, ici ou là par exemples…), mais les amphis et les salles n’ont pas grandi. Et comme les services d’enseignement des titulaires sont toujours pleins, qu’il y a plus d’heures à dispenser car plus d’étudiant, eh bien les solutions de bricolage actuelles consistent à élaguer/alléger les maquettes, se délestant de quelques heures de cours afin de pallier au manque de recrutements pérennes. Le tout au détriment de l’étudiant, qui se retrouve avec des programmes allégés et de piètre qualité, des salles de TD ou des amphis prêts à éclater, des enseignants bien peu disponibles.

Alors je suis bien négatif je l'entends... Après tout n'oublions pas les mots de la Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui nous rappelle que la France compte parmi les publications les plus citées de l'année 2020 (peut-être pas que pour de bonnes raisons d'ailleurs). Elle nous rappelle aussi que la France dispose d'un rayonnement scientifique ayant permis l'obtention d'un prix Nobel de Chimie encore récemment (dont la recherche aurait été impossible en France des mots de la lauréate Emmanuelle Charpentier). Une Ministre d'ailleurs réputée aussi intègre scientifiquement (pour l'original, c'est là) que politiquement (et quelques précisions ici)...

De quoi être rassuré !