Le 25 Octobre 2022, soit 89 jours après le fameux "jour du dépassement", le journal scientifique Lancet publiait un rapport fleuve1 sur la relation intime entre le changement climatique et notre santé à nous, Homo sapiens. Quelques chiffres tout d'abord pour se situer : cette étude a été réalisée avec l'aide de 99 auteurs scientifiques, issus de 51 institutions de recherche réparties elles-mêmes dans 15 pays différents à travers le monde (États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Chine, Allemagne, Suisse, Italie, Finlande, Pérou, Nouvelle-Zélande, Suède, Danemark, Iran et Malaisie). Ces travaux visent à évaluer, à quantifier l'évolution de notre santé à l'aune du changement climatique à partir de 43 critères de mesures, répartis dans 5 grandes thématiques : (i) Dangers, expositions et impacts sur la santé ; (ii) Adaptation, planification et résilience pour la santé ; (iii) Mesures d'atténuation et co-bénéfices pour la santé ; (iv) Économie et finances et (v) Engagement public et politique. Du lourd, donc. Les auteurs balaient d’ailleurs un très grand nombre d’aspects relatifs à notre société, afin d’illustrer et de décrire au mieux l’impact du changement climatique sur l’évolution de notre société (peut-être même de notre espèce ?)

Un monde instable qui brûle peu à peu

Le rapport 2022 du Lancet Countdown est publié alors que le monde est confronté à des chocs systémiques profonds et simultanés… Non seulement les pays sont toujours confrontés aux conséquences sanitaires, sociales et économiques du COVID-19, mais aussi l’invasion de l’Ukraine par la Russie ajoutée à une dépendance persistante aux ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon) ont plongé le monde dans des crises mondiales de l'énergie et du coût de la vie. Et en parallèle de ces crises, le changement climatique poursuit son chemin, en s’amplifiant sans relâche. Et ce qu’indique ce rapport, c’est bien que l’aggravation des effets dus au changement climatique affecte de plus en plus les fondements de la santé et du bien-être de notre espèce, exacerbant ainsi la vulnérabilité des populations du monde entier (et notamment aux nouvelles menaces sanitaires !).

Entre 2021 et 2022, les phénomènes extrêmes se sont multipliés à l’échelle du globe, causant des ravages sur tous les continents, pressurisant encore davantage des services de santé à bout de souffle, pris à la gorge par une lutte de longue haleine face à la pandémie de COVID-19… Inondations en Australie, au Brésil, en Chine, en Europe occidentale, en Malaisie, au Pakistan, en Afrique du Sud, au Soudan. Incendies de forêt au Canada, aux États-Unis, en Grèce, en Algérie, en Italie, en Espagne, en Turquie, en France bien évidemment… Sans compter les températures record (dépassant parfois les 50°C !) enregistrées également en Australie, en Espagne, en Italie, en Turquie, au Pakistan ou au Royaume-Uni… Même le Finistère Français n’a pas été épargné !

Agrandissement : Illustration 1

Ce qu’indiquent les nombreux et divers auteurs de ce rapport, c’est que grâce aux progrès de la Science notamment au cours des 15 dernières années (concernant la détection, l’attribution, la prévision), il est désormais possible d’évaluer et de quantifier la part du changement climatique dans ces phénomènes météorologiques catastrophique pour Homo sapiens1.

Les multiples "coûts" du changement climatique

La hausse extrêmement rapide (car c’est bien là qu’est le problème, la rapidité de cette hausse des températures !) a considérablement pesé sur Homo sapiens, et forcément sur ces membres les plus vulnérables. Ici il faut comprendre que je parle non seulement des plus jeunes (enfants de moins d’un an) et les plus vieux (adultes de plus de 65 ans). A quel point ? Les auteurs indiquent qu’à l’échelle mondiale, les nouveau-nés d’un an et moins ont vécu 4.4 jours de canicule supplémentaires au cours de la période 2012-2021 qu’au cours de la période 1986-2005. Ce nombre s’élève à 3.1 jours supplémentaires pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Pire encore, si l’on compare les périodes 2000-2004 et 2017-2021, ce rapport estime que le nombre de décès de personnes âgées dus à la chaleur a augmenté de 68% (constaté avec un effet de convergence fort à la pandémie de COVID-19).

L’essor des agents pathogènes n’est également pas en reste… L’augmentation globale des températures expose en effet les populations humaines à un risque croissant de maladies émergentes, mais aussi d’épidémies. Un exemple ? Prenons le cas du paludisme. Autrement appelée Malaria, il s’agit d’une maladie causée par des parasites protozoaires appartenant au genre Plasmodium (les principaux pathogènes étant P. falciparum, P. malariae, P. ovale et P. vivax), ces derniers étant transmis par des piqures de moustiques (Anophèles). Selon un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), cette maladie touche plus de 220 millions de personnes sur Terre, et cause près de 400 000 décès par an2. Dans un contexte de changement climatique tel que nous le vivons, il s’avère que le nombre de mois propices à la transmission de cette charmante maladie a augmenté de 31% dans les régions montagneuses d’Amérique, et de 13.8% dans les régions montagneuses d’Afrique si l’on compare les périodes 1951-1960 et 2012-2021. De quoi ajouter de plus en plus de pression sur des systèmes de santé d’ores et déjà fatigués à l’échelle mondiale…

Il ne faut pas oublier également que le changement climatique a et aura un coût, au sens économique du terme. Puisque l’on nous parle, nous rabâche ou même nous prêche l’importance du travail, ce même rapport estime que l’exposition à la chaleur a entraîné la perte de 470 milliards d’heures de travail potentielles et ce, uniquement pour l’année 2021. 470 000 000 000 heures de travail, ça représente la vie de plus de 670 000 personnes ayant une espérance de vie de 80 ans. En partant du SMIC horaire net actuel de 8.76€ de l’heure, cette perte représente 4 117.2 milliards d’euros : 4 117 200 000 000 €.

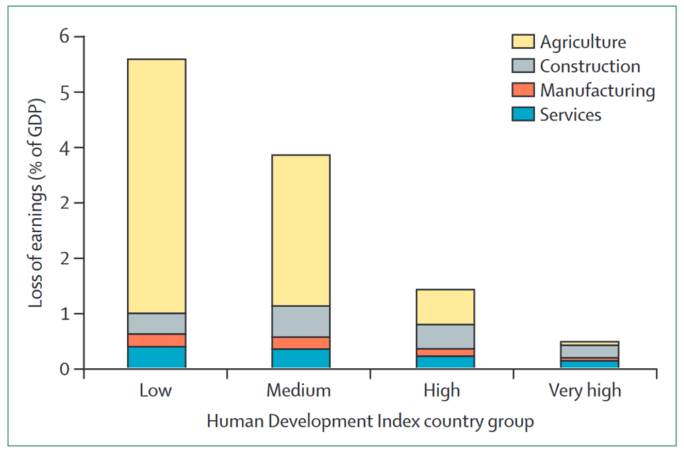

Agrandissement : Illustration 2

Une perte de revenus potentiels équivalente à 0.72% du PIB mondial, atteignant jusqu’à 5.6% du PIB de pays ayant un faible indice de développement humain (ou IDH pour ceux qui se souviennent de leurs cours de géographie ! Un indicateur prenant en compte à la fois la santé/longévité des humains, leur niveau d’éducation ainsi que leur niveau de vie, basé directement sur le pouvoir d’achat). Le changement climatique, c’est aussi 253 milliards de dégâts à l’échelle mondiale à cause d’évènements météorologiques extrêmes ! Un montant qui pèse d’autant plus dans les pays dits « pauvres » (comprendre : « ayant un IDH faible »), puisque les pertes n’y sont que rarement assurées…

Que dire également de la chaîne mondiale de production alimentaire ? Il paraît évident que l’agriculture dans sa globalité, et par conséquent la sécurité alimentaire qu’elle assure, sont et seront largement affectées par une hausse moyenne globale des températures. Les auteurs de ce rapport signalent par exemple que les saisons de croissance du maïs sont en moyennes plus courtes de 9 jours en 2020 par rapport à la période 1981-2010. Elle s’est réduite de 6 jours concernant le blé pour la même période. Toujours sur la même période, les auteurs indiquent qu’il y aurait 98 millions de personnes supplémentaires en situation d’insécurité alimentaire dans le monde (à partir de 103 pays analysés). Presque 1.5 fois la population actuelle de la France… Ces conditions météorologiques aggravent la stabilité des systèmes alimentaires mondiaux, et agissent en synergie avec d’autres crises mondiales… A titre d’exemple, la pandémie de COVID-19 a dégradé la situation alimentaire de plus de 160 millions de personnes dans le monde (comparaison entre 2019 pré-pandémie et 2020). Une situation qui risque encore de s’aggraver avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la crise de l’énergie qui s’en suit, ayant un impact direct sur les chaînes de production, y compris alimentaires…

Quelques bons signes malgré tout ?

Le tableau paraît bien sombre… On pourrait presque le qualifié de catastrophiste, mais la réalité des chiffres apparaît pourtant bien implacable. Une situation particulièrement injuste, les premiers touchés étant les populations les plus vulnérables, les plus pauvres. Je pourrai continuer cette énumération de faits issus de ce rapport bien plus encore que ce que je n’ai déjà fait, le constat sera toujours le même : le changement climatique a tué, tue et va tuer.

Une adaptation globale et accélérée semble plus urgente que jamais ! Pourtant les autorités internationales, nationales, et municipales n’agissent clairement pas assez vite, un effort fortement impacté par une dotation financière bien insuffisante (je vous renvoie là ou là pour plus d’infos à ce propos)… Les stades climatisés, les pluies artificielles et autres villes miroirs « écologiques » (pour l’exemple de The Line, on parle tout de même d’un mur de 170km de long faisant 500m de haut et 200m de large ! Je conseille d’ailleurs cette excellente vidéo pour en apprendre un peu plus sur ce désastre à venir…) promis comme un triomphe de la voie technologique illustrent d’ailleurs à « merveille » les dérives de solutions technologiques à la fois non-adaptées et non-planifiées.

Agrandissement : Illustration 3

Une incapacité des pays dits « riches » à agir ruisselant sur les pays pauvres dont la réponse n’en est que plus lente, accroissant leur vulnérabilité face à une crise climatique à laquelle ils n’ont que peu ou pas contribué (peut-être est-elle là, la fameuse théorie du ruissellement…).

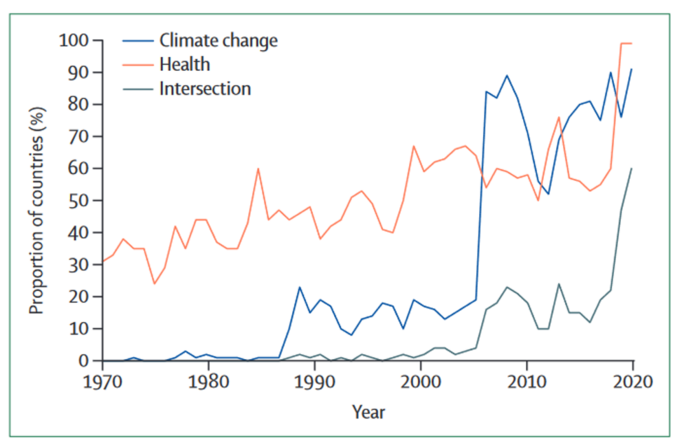

Une lueur d’espoir persiste pourtant. Jamais l’engagement des pouvoirs publics en faveur de la santé et de l’environnement vis-à-vis du changement climatique n’ont été aussi élevé qu’aujourd’hui. Les prises de paroles publiques dans les débats reflètent une prise de conscience accrue de la nécessité de protéger la santé contre les risques liés au changement climatique. Les auteurs relèvent également que la production d’électricité renouvelable a éteint une croissance record, mais aussi que les investissements et l’emploi dans le secteur des énergies propres augmentent, certes lentement, mais augmentent… Des changements qui tendent vers une meilleure sécurité énergétique, vers la création d’emplois également. Lors de la COP26, 60 pays se sont mêmes engagés à mettre en place des systèmes de santé résistants au climat et/ou à faible émission de carbone (voire à émission nulle).

Agrandissement : Illustration 4

Certes, il ne s’agit pour le moment que d’engagements, de paroles, qui doivent encore être confirmée par des actes. Il faut aussi noter qu’un nombre croissant de payas commencent à mettre en place leurs propres observatoires, afin non seulement de suivre mais aussi d’identifier les progrès ou reculs en matière de santé et de changement climatique. Des mesures encourageantes mais encore trop peu nombreuses, et malheureusement bien tardives…

Une action globale accélérée en faveur du climat aurait des bénéfices en cascade : des systèmes de santé, d’alimentation ou encore d’énergie plus résilients, davantage de sécurité et d’autonomie diplomatique… Un monde plus résilient, pour toutes et tous, tout bêtement.

Le mot de la fin sera pour les auteurs de ce rapport :

With the world in turmoil, putting human health at the centre of an aligned response to these concurrent crises could represent the last hope of securing a healthier, safer future for all.

Références bibliographiques :

- Romanello, M. et al. The 2022 report of the Lancet Countdown on health and climate change: health at the mercy of fossil fuels. The Lancet 0, (2022).

- Who. World malaria report 2020: 20 years of global progress and challenges. World malaria report 1–151 (World Health Organization Geneva, 2020).